Джон Грэй: Человечество против смерти. Часть 3: Сладкая смертность

Некоторые искренне верят, что развитие науки и технологий приближает победу над смертью и обожествление человека. Однако это палка о двух концах: наука манит обещанием бессмертия, одновременно уничтожая мир, от которого зависит выживание человека. Одержимое мечтами о вечности и всемогуществе, человечество готово променять цветущий, но конечный земной мир на враждебные условия космоса или стерильный загробный мир киберпространства. Противоположности переходят друг в друга: научный атеизм сам превращается в религию.

О, если б я с душой родной

Мог повидаться тайной силой,

Чтобы поведать мне могла

Она о мире, чуждом зла.

Альфред Теннисон

Наука по-прежнему остаётся проводником веры в то, что для воли человека, вооружённого знаниями, нет ничего невозможного. Смешение науки с магией — это недуг, от которого нет лекарства. Он является неотъемлемой частью современной жизни. Смерть, в рамках этого взгляда, является раздражителем, так как обозначает черту, которую воля неспособна переступить.

Психические исследователи, однако, искали в науке нечто большее, чем просто бессмертие. Как и богостроители, они хотели вознестись над хаосом мира. План по созданию ребёнка-мессии из загробного мира, описанный в посланиях — это несомненно одна из самых экзотических историй о спасении. Однако она не более абсурдна, чем мечта мыслителей, ожидавших возникновения нового типа человека в Советском Союзе. Миллионы людей по всему миру ждали появляения этого гомункула; однако он так и не материализовался. Новое человечество было такой же фикцией, как и эктоплазма, чудесным образом появляющаяся в ходе спиритических сеансов.

Герберт Уэллс считал, что человечество может спастись от вымирания только взяв эволюцию под свой контроль. В «Машине времени» он писал о путешественнике, который перенёсся в далёкое будущее и оказался последним человеком в опустевшей Вселенной. Именно чтобы избежать такого конца, Уэллс призывал учёных управлять ходом эволюции. Но как человек может превзойти самого себя? Подобных прецедентов не было в истории эволюции. Как позже осознал сам Уэллс, это невозможно.

И всё же вера в науку не умерла. На смену поиску доказательств в пользу жизни после смерти пришла вера в то, что наука может обеспечить технический суррогат бессмертия. Сегодня многие верят, что наука позволит решить нерешаемые проблемы.

С утратой интереса к паранормальным явлениям психические исследования не прекратились. Изучение экстрасенсорного восприятия продолжилось, только уже с акцентом на способностях умов живых людей. Феномен дальновидения (разновидности ясновидения) привлёк внимание благодаря потенциальной возможности его использования в шпионаже, однако результаты экспериментов оказались неоднозначными.

Предпринимались также попытки новых исследований жизни после смерти. Скоулзский эксперимент 1990-х годов, состоявший из цикла спиритических сеансов, подвергся резкой критике. Он был прерван, когда участникам сообщили, что из-за него обитателям других галактик стало труднее путешествовать во времени.

Главная причина утраты интереса к жизни после смерти парадоксальна: тогда как дарвинизм стал частью коллективного сознания, светское мышление оказалось вытеснено. Светские идеологии прошлого века, такие как коммунизм и вера в свободный рынок, стали музейными экспонатами. Очень немногие сегодня верят в какой-либо политический проект, и отчасти поэтому религия переживает возрождение.

Психические исследования были реакцией против светского мышления. Когда темпы секуляризации снизились, поиски научных доказательств в пользу жизни после смерти прекратились. Однако попытки обмануть смерть не оставлялись. На смену надежде на жизнь после смерти пришла вера в возможность победить смерть. После неудачной попытки Леонида Красина увековечить тело Ленина предпринимались и другие попытки технологического воскрешения.

Некоторые, вслед за Красиным, продолжают верить в криоконсервацию. Книга Роберта Эттингера «Перспективы бессмертия», считающаяся библией крионики, была опубликована в 1964 году, а в 1969 Алан Харрингтон опубликовал книгу «Имморталист». Обе книги продолжают идеи Красина.

По мнению Эттингера, криоконсервация позволит каждому человеку не только победить смерть, но и изменить себя:

«Отличия будут в людях; мы изменим не только наш мир, так как нам этого захочется, но и самих себя … Вы и я, замороженные, а потом оживлённые, будем не просто восстановлены и вылечены, но расширены и улучшены, изменены, чтобы жить, творить, играть и, возможно, сражаться, по-новому и в новых масштабах».

Стремиться к бессмертию означает проводить всю жизнь, думая о смерти. Эттингеровское «общество, внедрившее заморозку» — это странный способ преодолеть смерть. Однако, по его словам, «наградой будет Жизнь, и не просто продление известной нам жизни, но более широкая и глубокая расцветающая жизнь, более величественная и восхитительная жизнь, разворачивающаяся в формах, красках и ощущениях, которые мы пока можем лишь смутно себе представить». Другими словами, предполагается, что крионика победит не только смреть, но и несовершенство человеческой жизни.

Харрингтон, как и богостроители, видел в победе над смертью проект по самообожествлению человечества:

«Без Бога наше выживание превращается в гонку со временем … Спасение любыми средствами, и быстро. Эта потребность стремительно превращается в требование быть спасёнными от небытия … Пришло время людям превратиться в богов, или погибнуть … Лишь подчинив себе процессы, вызывающие старение, мы сможем спастись от смерти, удела животных, и возвыситься до богов, к которым по праву принадлежим».

Как и антигерои Достоевского, которыми восхищался Сталин, сторонники технологического бессмертия хотят стать богами.

Техноиммортализм имеет много разновидностей. Не все подразумевают криоконсервацию, которая приводит к повреждениям тела и мозга. Среди других методов ограничение калорийности пищи, которое должно позволить людям продлить жизнь и остаться здоровыми дольше в надежде, что к тому времени появятся технологии, с помощью которых можно будет окончательно победить смерть. Возможно, в один прекрасный день этого действительно удастся достичь. Однако все технологические решения проблемы смертности имеют один и тот же недостаток — они принимают как данность, что общества, в которых будут разработаны такие технологии, уцелеют (как и окружающая среда). Сторонники криоконсервации, считающие, что их вернут к жизни через несколько столетий, уверены, что общество, в котором они вернутся к жизни, будет таким же, как нынешнее. Однако ни одно современное общество не может похвастаться подобной стабильностью. В истории каждого были вооружённые конфликты, экономические кризисы и смены режима, иногда многократно в течение одного столетия.

Институты не вечны. Те, кто надеются на технологическую победу над смертью, полагают, что научный прогресс продолжится, а общество останется неизменным. Более вероятно, что наука будет развиваться на фоне войн и революций. Именно так было в ХХ веке, когда от рук других людей умерло больше людей, чем когда-либо прежде в истории.

В XXI веке технологии массового уничтожения стали ещё более мощными и ещё более доступными. Не только ядерное, но и химическое и биологическое оружие становится дешевле и проще в использовании. В будущем генная инженерия несомненно будет использована для создания оружия, позволяющего уничтожать массово и избирательно. Учитывая распространение знаний, делающее технологии всё более доступными, количество смертей может быть очень большим, в том числе среди тех, кому удалось продлить жизнь искусственным путём.

Более того, эти люди могут оказаться в неблагоприятных экологических условиях. Уже в этом веке изменение климата может привести к существенному и необратимому изменению условий жизни, и породить мир, сильно отличающийся от того, в котором люди жили прежде.

Глобальное потепление, побочный эффект умножения знаний, не может быть остановлено дальнейшим развитием науки. Благодаря науке люди могут лучше приспособиться к грядущим изменениям. Однако они не могут остановить процесс изменения климата, который сами же запустили. Наука — это лучший из имеющихся у человека инструментов для решения проблем. Однако она имеет одну особенность: решая одни проблемы, она порождает другие, иногда нерешаемые. Это непопулярное мнение, причём не только среди тех, кто считает, что технологии помогут победить смерть. Того же мнения придерживаются и зелёные, которые поддерживают возобновляемую энергию и устойчивое развитие. Раз люди спровоцировали изменение климата, уверены зелёные, то могут его и остановить.

Около 55 миллионов лет назад, в начале эоцена, когда по неизвестным до сих пор причинам — возможно, из-за вулканической активности или падения метеорита — планета стала теплее, не было никаких людей. Нынешнее же глобальное потепление имеет антропогенный характер и является побочным эффектом индустриализации. Рост промышленного производства стал возможен благодаря интенсивному использованию ископаемого топлива, которое повлекло за собой такие уровни выбросов углерода, которых не было на протяжении миллионов лет. Параллельно с этим выросло население, и люди заселили каждый уголок планеты. Тропические леса были уничтожены ради выращивания сельскохозяйственных культур и производства биотоплива. Наука делает возможным рост населения, одновременно уничтожая окружаюющую среду, от которой зависит выживание людей.

Ирония научного прогресса заключается в том, что, решая одни проблемы, наука порождает новые, которые решить невозможно. Наука предоставила людям власть над природой, которой нет ни у одного другого животного. Она позволила людям переделывать планету по своему усмотрению. Однако Земля — это не часы, которые можно в любой момент завести и остановить. Будучи живой системой, планета восстановится — с людьми или без них.

Некоторые вслед за Константином Циолковским считают, что люди должны покинуть опустошённую ими планету. К счастью, в ближайшее время человеку вряд ли удастся распространить свою деструктивную деятельность на другие планеты. Стоимость отправки даже одного человека в космос огромна, а другие планеты нашей солнечной системы имеют ещё худшие условия для жизни, чем разорённая людьми Земля.

Визионеры вроде Уэллса представляли себе последнего человека в умирающем мире, тогда как энвайронменталисты призывают сделать всё для спасения планеты. Само собой, Земля не вечна. Однажды она умрёт. Однако она в любом случае переживёт человека. В результате человеческой деятельности вымерли многочисленные виды животных; многие другие вымрут из-за вызванного человеком изменения климата. Но планета восстановится, как она уже неоднократно это делала в прошлом; жизнь на ней будет процветать ещё сотни миллионов лет после исчезновения людей.

Стремление обрести бессмертие при помощи науки — это лишь во вторую очередь попытка победить смерть. Прежде всего это попытка преодолеть непредсказуемость и непостижимость жизни.

Непредсказуемость означает, что люди всегда будут зависеть от судьбы и случая, а непостижимость — что они всегда будут окружены тайнами. Для многих такое положение дел невыносимо. Посредством развития знаний, настаивают они, можно преодолеть человеческую ситуацию.

Современный пример — американский визионер Рэймонд Курцвейл. В своей книге «Сингулярность уже близка: Когда люди превзойдут биологию» Курцвейл утверждает, что близится момент, когда развитие технологий приведёт к преобразованию мира. Уже сейчас, считает он, люди способны продлить свою жизнь настолько, чтобы в будущем победить смерть. В книге «Девять шагов на пути к вечной жизни» он предлагает план, включающий в себя диету, физические упражнения и медицинскую профилактику, который, по его мнению, позволит людям дожить до времени, когда технологии смогут преодолеть смерть. Нанотехнологии позволят создавать нанороботов, которые остановят процесс старения и расширят возможности мозга. После этого произойдёт слияние человеческого интеллекта с искусственным, который в итоге начнёт доминировать. Перестав быть сугубо биологическим организмом, человек преодолеет и уязвимость, свойственную естественным формам жизни. Он приобретёт виртуальное тело, состоящее из популяции нанороботов (фоглетов), которое будет более сильным и надёжным, чем биологическое. Гибрид человека и машины будет проводить большую часть жизни в виртуальном пространстве. В этой виртуальной жизни после смерти человек сможет выбрать себе любое тело. Постлюди смогут становиться кем угодно и навсегда.

Как и в случае Эттингера и Харрингтона, программа Курцвейла не ограничивается обретением бессмертия. Сингулярность — это эсхатологическое событие, которое станет концом мира, каким мы его знаем:

«Закон ускоряющейся отдачи продолжит действовать до тех пор, пока небиологический интеллект не "насытит" материю и энергию в окружающей нас части Вселенной нашим человеко-машинным интеллектом … В конце концов нашим интеллектом будет насыщена целая Вселенная».

Сингулярность должна наступить в результате появления технологий, которые до недавнего времени были немыслимыми. Однако в перемене, которую ожидает Курцвейл, нет ничего нового. Она мало чем отличается от превращения людей в чистую мысль (о котором мечтал Горький) или обретения бессмертия в космосе (о котором фантазировал Циолковский).

Виртуальная загробная жизнь — это высокотехнологичная версия спиритуалистской Страны вечного лета, а ускорение эволюции в киберпространстве — это современная версия викторианской мечты о прогрессе в загробной жизни, о котором писал Майерс.

В целом, сингулярность следует понимать как разновидность теологии процесса. Так же как большевики-богостроители мечтали об обожествлённом человечестве, так и некоторые теологи ХХ века (преимущественно американские) видели Бога в человеческой деятельности. Для них Бог был не трансцендентной реальностью, а конечным продуктом эволюции. Другими словами, Бог не создал человека; человек — это Бог в процессе становления.

Теология процесса — это очередная философия прогресса, попытка решить проблему зла, постулируя его постепенное исчезновение. До тех пор, пока Бог не воплощён, зло невозможно искоренить; но по мере того, как Бог воплощается, становится возможным победить зло. Мелиоризм — вера в то, что жизнь может быть постепенно улучшена — принято считать светской идеей. Однако идея прогресса возникла в религии, в представлении об истории как процессе борьбы со злом.

Все философии прогресса — это светские религии, обещающие спасение во времени. Сингулярность — одна из них.

Согласно Курцвейлу, история Вселенной состоит из эпох, каждая из которых подразумевает повышение уровня сознания. В грядущей эпохе Вселенная должна достичь высшей степени сознательности, а человеческое сознание — стать вселенским сознанием. Это точная копия оккультных теорий Майерса и Луначарского, позаимствованных из теософии и гностицизма.

Однако сознание — это не конечный продукт эволюции. У эволюции нет конца. Тот же процесс, который породил мыслящие машины, однажды их и уничтожит. Но это вовсе нет значит, что после этого в мире больше не будет разума. Материя может быть разумной и без сознания (взять, к примеру, стаи птиц или колонии муравьёв), а сознающие существа могут быть неразумными и уничтожать самих себя. Гипотезу Геи, согласно которой Земля — это единый организм, часто критикуют за приписывание планете интенциональности. На самом деле гипотеза Геи не опирается на интенциональность и может быть сформулирована в понятиях дарвинизма. Но даже если понимать её редуктивно, Земле более присуще разумное поведение, чем человечеству. Земля — это реальная, функционирующая система, тогда как «человечество» — это фикция.

Эволюция может возродить разумную жизнь и без сохранения сознания. В любом случае, идея о том, что человечество может обрести бессмертие, слившись с вселенским сознанием, сомнительна. В теориях Майерса и Луначарского индивидуальное сознание поглощалось мировой душой, а у Курцвейла оно загружается в виртуальное пространство. В обоих случаях человечество становится частью облака сознания или информации. Индивидуальность исчезает. Смерть не побеждается — она незримо торжествует.

Иммортализм — это программа вымирания человечества. Люди несомненно исчезнут; однако вымирание означает лишь возвращение в вечный хаос, из которого они возникли. В иммортализме люди сами обеспечивают своё вымирание: посредством вмешательства в эволюцию с целью создать новый вид, человек, который мечтал о вечной жизни, кладёт конец своему существованию.

Между наукой и оккультизмом есть множество различий. Однако их объединяет представление о том, что мир подчиняется законам.

Цель учёного — приобретение эмпирических знаний; постигая законы природы, человек получает над ней власть. Цель оккультиста — приобретение тайного знания, чтобы с его помощью преодолеть законы природы. В обоих случаях существование законов природы принимается как данность. Однако откуда взялась идея о том, что мир подчиняется законам, а человек способен постичь эти законы?

Ответ находим в теизме, согласно которому мир был сотворён божественным разумом, несовершенной копией которого является человеческий разум. Человек может постичь законы природы потому, что они являются отражением разума, который создал человека. Мир разумен, потому что разумен сотворивший его Бог.

Так считал Артур Бальфур. Лишь вера в упорядоченность мира делает возможным представление о науке как средстве открытия законов природы; однако упорядоченность мира невозможно доказать научным путём. Как написал Бальфур: «Я не верю, чтобы возможно было каким бы то ни было образом обойти эти затруднения, если только мы не склонны подойти к изучению мира с предположением, что он есть создание разумного существа, которое сделало его понятным и в то же самое время сделало нас способными, хотя и в незначительной степени, понимать его».

Бальфур ставит в контексте науки вопрос, очень похожий на вопрос, который Сиджвик ставил в контексте морали: какие условия должны быть выполнены, чтобы это стало возможным? Сиджвик пришёл к выводу, что для существования морали должен быть верным теизм. Бальфур приходит к тому же выводу касательно науки. Натуралисты никогда толком не задумывались над тем, что они имеют в виду под законами природы. Они «привыкли употреблять фразеологию, которая, будучи строго толкуема, по-видимому подразумевает, что "закон природы", как его называют, есть некоторая самостоятельная сущность, попечению которой вверен некоторый отдел в мире явлений, над которым она властвует с неоспоримым могуществом. Это, конечно, не так. В мире явлений действительность исчерпывается тем, что есть и что случается. Вне этого не существует ничего. Эти "законы" суть только абстракция, измышлённая нами для того, чтобы лучше разбираться в многосложности фактов. Они не имеют ни самостоятельной силы, ни действительного существования».

Бальфур обнаруживает парадокс: научный натурализм не согласуется с верой в то, что науке под силу открыть законы природы. В платонизме и христианстве законы природы принадлежат к иной реальности, чем мир природы — сфере вечных идей и божественного разума. Если натурализм верен, то иной реальности не существует. Наука не может открыть законы Вселенной; она лишь ищет закономерности, которых на самом деле может не существовать. Вселенная в своей основе может оказаться хаотической, а любые закономерности — временными. В мире, в котором правит хаос, паранормальные явления кажутся менее удивительными. Если наука допускает отсутствие закономерностей, то необъяснимые явления можно считать фактами. Если же паранормальные явления — это следствия изъянов в природном порядке, то их нельзя использовать для умножения человеческих возможностей.

Для некоторых адептов психические исследования были разновидностью магического мышления.

Религия и магия — это две противоположности. Религия означает подчинение высшей силе, тогда как маг стремится к триумфу воли и преодолению законов природы посредством постижения тайного порядка. Все виды оккультизма — а также некоторые виды философии науки — обещают эту магическую свободу.

Однако не существует никакого тайного порядка. Тщательное исследование обнаруживает лишь хаотичный мир, в котором человек, в конечном счёте, бессилен.

Не все готовы принять этот факт. Люди хотят верить в то, что предположительная упорядоченность человеческого разума отражает упорядоченность мира. Однако более вероятно обратное: чем более удовлетворительным тот или иной взгляд на вещи кажется человеку, тем менее вероятно, что он отражает реальное положение вещей.

Взять, к примеру, телеологический аргумент, согласно которому порядок, наблюдаемый человеком в окружающем мире, не мог возникнуть из ничего. Если человеческий разум способен постичь существующий в мире порядок, значит мир был создан чем-то похожим на человеческий разум. Иногда сторонники телеологического аргумента выдвигают антропный принцип — идею о том, что человек мог возникнуть только в такой Вселенной, которая сущесвтует. Однако если принять во внимание многомировую интерпретацию, антропный принцип имеет противоположные последствия. Если наша Вселенная отличается от многих других существующих вселенных наличием наблюдателей (людей), то нет необходимости постулировать творца. Большинство вселенных слишком хаотичны, чтобы в них мог возникнуть разум. Поэтому тот факт, что люди существуют в данной вселенной, не требует дополнительного объяснения.

Идея мультивселенной может показаться чересчур фантастической. Однако она всерьёз обсуждалась в эпоху Ренессанса, а также фигурирует в индуистской и буддийской космологиях, постулирующих бесконечное количество вселенных, некоторые из которых являются воображаемыми — снами безличного сверхсознания. Данный взгляд развивал Шопенгауэр, объяснявший призраков и предчувствия иллюзорностью пространства и времени.

Стандартный аргумент научных натуралистов — как Томаса Генри Гексли в XIX веке, так и Ричарда Докинза в XXI — заключается в том, что наука опровергает веру в Бога. Бальфур и более поздние сторонники разумного замысла утверждают, что всё наоборот: если наука — это стремление понять законы природы, то наука предполагает существование Бога. То есть наука невозможна без веры.

Однако, как мы видели, существование Бога не гарантирует, что вселенная будет дружелюбна к человеку. Возможно, что с сотворением мира участие в нём Бога закончилось; или даже, как считал Юм, Бог мог вовсе забыть о созданном им мире. Сотворённый Богом мир может быть настолько же безразличен к судьбе человечества, как и мир без Бога, который так пугал викторианцев.

Подчиняющийся законам мир подразумевает существование божественного разума, однако сама идея о том, что мир подчиняется законам, сомнительна. В некоторых версиях христианства законы природы рассматриваются как повеления Бога, которые могут быть отменены для совершения чудес. У Аристотеля законы природы порождают мир, стремящийся к совершенству, тогда как у Платона физический мир — это тень вечного. В классической и христианской философии человеческое представление о порядке встроено во Вселенную. Однако если отбросить эти системы, то нет оснований считать, что мир подчиняется законам. Есть лишь закономерности, не имеющие ничего общего с человеческим представлением о законах.

Сиджвик утверждал, что мораль без теизма невозможна; если мораль означает представление о добре и зле, то он был прав. Бальфур утверждал, что наука без теизма невозможна; если наука означает открытие законов природы, то он тоже был прав. Но есть иные взгляды на этику и иные взгляды на науку.

Вместо того, чтобы считать науку деятельностью по обнаружению законов, нам следует рассматривать её как инструмент для выживания в нашем уголке Вселенной. В этом случае конфликт между дарвинизмом и натурализмом, на который указывал Бальфур, оказывается разрешён.

Часто считается, что натурализм враждебен религии, но на самом деле всё наоборот. Враги религии считают её ошибкой мышления, которую человечество в итоге исправит. Данный взгляд трудно примирить с дарвинизмом: как религия могла стать глобальным явлением, если она не имеет эволюционной ценности? Как показывает миссионерское рвение современных атеистов, вопрос тут не в науке. Что может быть более религиозным по своей сути, чем стремление обратить мир в атеизм? Не говоря уже о том, что это просто неразумно, так как вера не имеет особого значения ни в науке, ни в религии.

Наука и религия удовлетворяют разные человеческие потребности: религия — потребность в смысле, а наука — потребность в контроле.

И та, и другая порождает определённый взгляд на мир. Воинствующие атеисты проповедуют научный взгляд на мир, однако устойчивый взгляд на мир противоречит научному методу. Общеизвестно, что большинство теорий оказываются ошибочными. Научные теории — это не компоненты мировоззрения, а инструменты для воздействия на мир.

Мы не обязаны верить в научные теории; если они помогают нам достигать результатов, мы просто пользуемся ими до тех пор, пока не появятся новые, лучшие теории. В науке есть несколько способов прийти к лучшим теориям — прежде всего, поиск опровергающих доказательств. Фальсификация полезнее верификации; всегда намного легче найти доказательства в пользу общепринятых взглядов, тогда как опровергая теорию, мы узнаём что-то новое. Однако тот факт, что определённые теории можно отбросить как ошибочные, ещё не означает, что есть некая истинная теория. После всех наших исследований вполне может остаться несколько конкурирующих теорий. Мы можем использовать ту из них, которая нам больше по душе. Но она не обязательно будет отражать реальность.

Религия — это также не система верований. Под влиянием греческой философии западное христианство отождествило верования с верой. Однако религия не состоит из верований точно так же, как поэзия не состоит из аргументов. Сиджвик мучительно размышлял о том, может ли он согласиться с 39 статьями англиканского вероисповедания. Само собой, он не мог, поэтому провёл остаток жизни в поисках доказательств в пользу жизни после смерти. Однако, если верить посланиям, он не был удовлетворён даже когда нашёл то, что искал. Он искал смысл, но нашёл лишь факты.

Ядро религии составляют практики. Практики основаны на мифах, но мифы — это не теории, нуждающиеся в доказательстве. История об Икаре не стала менее актуальной из-за развития психологии. Миф о сотворении мира не устарел из-за развития палеонтологии. Подобные мифы будут оставаться актуальными до тех пор, пока люди будут оставаться людьми. Мифы посвящены неизменным составляющим человеческой жизни. Христиане черпают смысл жизни из истории о смерти Иисуса на кресте и его чудесном воскресении. Атеисты, которые утверждают, что данная история не подтверждается фактами, совершают ту же ошибку, что и верующие, заявляющие об обратном. В этом случае, как это часто бывает, рационализм и фундаментализм идут бок о бок.

Со времён позитивизма раз за разом повторяется легенда о том, что создание мифов относится к начальному этапу развития человечества. Джеймс Фрэзер в «Золотой ветви» повторил эту позитивистскую легенду; мифологическое мышление, писал он, свойственно детям и первобытным людям, тогда как зрелость подразумевает научное мышление. Витгенштейн по этому поводу сказал: «Фрэзер — дикарь в большей степени, чем любой из его дикарей». Современные мифы более далеки от реальности, чем традиционные, а абсурдность религии менее оскорбительна для разума, чем некоторые утверждения, делающиеся от имени науки. Восстание мертвецов в конце времён звучит менее невероятно, чем идея о том, что человечество благодаря знаниям движется к лучшему миру.

Религия — это не примитивная форма научной мысли точно так же, как наука — это не более современная система верований.

Рационалисты ошибочно понимали мифы как ранние версии научных теорий, а также неверно считали, что научные теории могут быть верны в буквальном смысле. И те, и другие — это системы символов, метафоры явлений, которые невозможно описать буквально. Любой духовный поиск заканчивается тишиной; наука также достигает конечной точки, пусть и иным путём. Как писал Джордж Сантаяна: «Нельзя допускать, что мир полностью познаваем. Есть надёжные факты, а есть тёмные пропасти, перед которыми разум замолкает, чтобы не сойти с ума».

Как и религия, наука — это стремление выйти за пределы жизни, которое заканчивается признанием непостижимости мира. Все наши исследования в конечном счёте основаны на бездоказательных фактах. Как и вера, разум должен в итоге капитулировать; конечная точка науки — это обнаружение абсурдности.

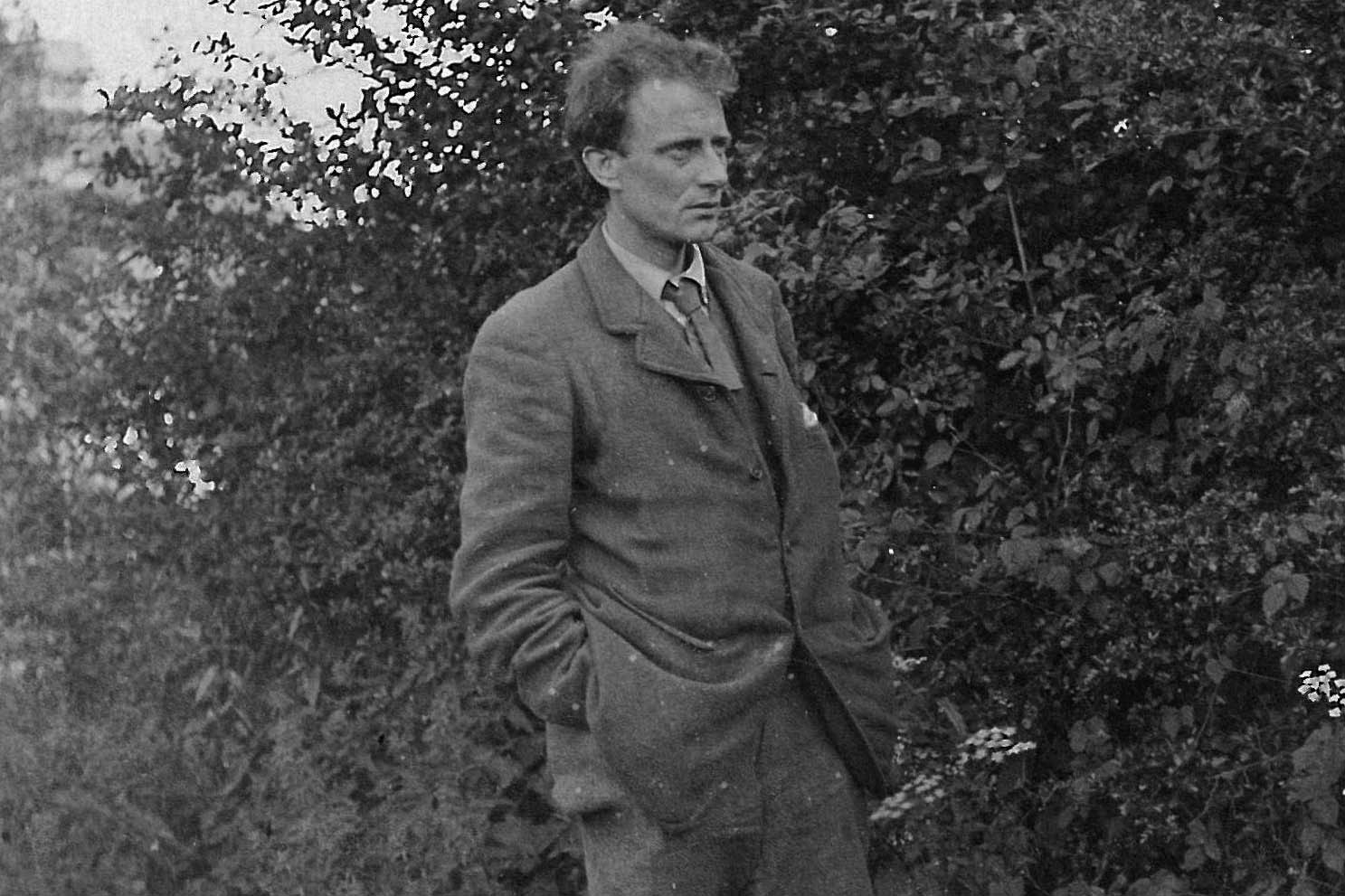

Всегда были и будут люди, которые рады тому, что смерть — это конец. Английский писатель начала ХХ века Эдвард Томас был ценителем природы и провёл много счастливых часов, прогуливаясь по деревенской местности. В одной из книг, посвящённых этим прогулкам, «Иклнидский путь» (1913), он пишет о том, как слушал звуки дождя и думал о смерти:

«Я лежал с открытыми глазами и слушал звуки дождя. Поначалу они были приятны моему слуху и моему разуму, так как я долго ждал дождя; однако перед тем, как я заснул, они превратились из сладостного звука в ужасный. Он обвинял меня и выносил мне приговор. Получив приговор, я долго лежал неподвижно, слушая сначала дождь, а потом слова, которые произносились моим призрачным двойником. Он шептал: падающий всю ночь дождь гасит лето, как факел. В тяжёлом чёрном дожде, падающем с невидимого тёмного неба на невидимую тёмную землю летняя жара уничтожается. Полночный дождь хоронит лето там же, где хоронит все звуки, кроме собственного … Будет ли тёмный дождь так же падать на траву на моей могиле, когда мои уши больше не смогут его слышать? Прежде звуки дождя вызывали у меня радость и печаль; но теперь всё это исчезло, как будто этого никогда не было; мои глаза смотрят в никуда, а мое сердце бьётся ровно и беззвучно; я не шевелю ни ногами, ни головой; так же тихо будет, когда я буду лежать под мокрой травой, на которую будет падать дождь. Лето ушло и никогда не вернётся. Лета больше никогда не будет; я устал от всего. Я по-прежнему здесь, потому что я слишком слаб, чтобы уйти. Я продолжаю ползти, потому что это легче, чем остановиться. Я прислоняю лицо к окну. Снаружи ничего, кроме черноты и звука дождя. Закрывая глаза, я также не вижу ничего. Я один … Я не принадлежу к природе. Я один … На мгновение мое внутреннее зрение и мой внутренний слух как будто видят и слышат то, что когда-то было знакомо глазам и ушам. Дождь отвергает это. Ничего не видно и не слышно, и никогда не было. Память, последняя струна лютни, сломана. На земле всегда был и всегда будет дождь. Никогда не было ничего, кроме тёмного дождя. Красота и сила ничего для него не значат. Глаза в нем не сверкают.

Я всё это время видел сон. Но вот я проснулся, и по-прежнему есть только дождь … В мире нет места ни для чего, кроме дождя. Он один велик и силён. Он один знает радость. Он возносит монотонную хвалу природному порядку, которого я ослушался … Очень скоро или ещё нескоро — это неважно — я узнаю подлинное значение слов, которые я любил, сам не зная почему, в мои дни природы, дни до дождя: "Блаженны мёртвые, на которых падает дождь"».

Голос Томаса — это голос человека, отрезанного от мира. Он мечтал о не отягощённой мыслями жизни, которую видел в мире природы, но которой не мог жить сам. Он пробовал психоанализ, однако только ещё глужбе погрузился в интроспекцию. Его повсюду преследовал дух, которого он называл «Другой» — иначе говоря, он сам. Неспособный избавиться от самокопания, он приветствовал забытие, которое приносит смерть.

В 1916 году Томас вступил в армию. В апреле 1917 он был убит разорвавшимся снарядом вскоре после высадки во Франции. Мы никогда не узнаем этого наверняка, однако трудно удержаться от мысли, что Томас искал смерти.

До христианства в самоубийстве не было ничего предосудительного. Жизни людей принадлежали им самим; когда люди уставали от жизни, то были свободны свести с ней счёты. С упадком христианства логично было бы ожидать восстановление данной свободы. Но на смену христианству пришли светские культы, согласно которым жизнь каждого человека принадлежит кому-то другому. Отказ от дара жизни по-прежнему осуждается как нечто вроде богохульства, только вместо Бога теперь оскорблённым оказывается человечество.

Эдвард Томас искал смерти потому, что устал от жизни. Но усталость от жизни — не единственная причина играть со смертью. Описывая своё прибытие в Касабланку после побега из оккупированного нацистами Парижа, венгерско-еврейский поэт Дьёрдь Фалуди вспоминает сладкий запах смертности, который он там почувствовал.

Фалуди бежал в Париж после того, как получил в Венгрии тюремный срок за перевод стихотворения Гейне, в котором были слова: «Остерегайтесь немцев». В 1938 году он бежал из Парижа в Марокко, а затем отправился в США и служил в американской армии. После окончания войны он вернулся в Венгрию, и в 1948 году был отправлен в лагерь Речк за отказ писать стихи по случаю дня рождения Сталина. Там он заявил, что он американский шпион, завербованный капитаном Э. А. По и полковником Уолтом Уитменом.

После смерти Сталина в 1953 году Фалуди оказался на свободе и после революции 1956 года снова покинул Венгрию. Остаток жизни он провёл в США и Канаде, где опубликовал свою автобиографию «Мои счастливые дни в аду» (1962). Более тридцати лет он жил с мужчиной, затем в возрасте 91 года повторно женился, а в 95 — умер.

Один из всего 21 узника лагеря Речк, которые дожили до своего освобождения, Фалуди был на «ты» со смертью. Было бы неверно говорить, что он не боялся смерти — он признавался, что страх перед полным исчезновением годами преследовал его в кошмарах (а также перед вторым исчезновением, которое произойдёт, когда жизнь на Земле исчезнет). Он боролся с этими страхами, рискуя жизнью: он вернулся в Венгрию после войны, хотя все его друзья отговаривали его от этого, и отказался сотрудничать с коммунистическим режимом, хотя отказ означал голод, пытки и смерть в лагерях. Он знал, что смерть редко бывает достойной и красивой. Однако он осознавал, насколько опасно всю жизнь бежать от неё. Поэтому он сознательно пошёл навстречу машине смерти. Опасность, с которой он сталкивался, лишь усиливала остроту жизни. Трудно сказать, благодаря чему он в итоге выжил — находчивости или удаче.

Рисковать жизнью, чтобы обострить ощущение жизни — это не для каждого. Однако мы были бы более безмятежны и более счастливы, если бы осознавали, что личность, которую мы стремимся уберечь от смерти, мертва. К сожалению, мы слишком привязаны к своему представлению о самих себе, чтобы жить настоящим моментом. Нет ничего более изменчивого, чем личность, зафиксированная в памяти. Тем не менее, большинство людей жаждет постоянства; они проецируют то, кем они были в прошлом (или хотели бы быть) в будущее. Этот призрачный двойник, вызванный из памяти, повсюду преследует их.

Устремления, которые стояли за помещением тела Ленина в кубический мавзолей, по-прежнему актуальны. Сегодня мы пытаемся обмануть смерть низкокалорийной диетой, загрузкой сознания в суперкомпьютер, колонизацией других планет. Стремясь к вечной жизни, люди в очередной раз демонстрируют, что являются животными, которые определяются смертью.

Вместо того, чтобы улучшать жизнь людей, наука уничтожает окружающую среду, от которой зависит жизнь людей. Вместо того, чтобы преодолевать смерть, она создаёт всё более мощное оружие массового уничтожения. Но это не вина науки; это лишь показывает, что наука — не магия. Развитие науки расширяет возможности человека, но не может изменить то, кто он есть.

Большинство людей никогда не перестанут мечтать о бессмертии; однако они могут ослабить влияние этой мечты на свою жизнь. Если вы понимаете, что стремясь к вечной жизни, лишь пытаетесь увековечить безжизненный образ самого себя, то не станете мечтать о воскресении из мёртвых или загробном раю. Что может быть хуже, чем неспособность умереть?

Загробная жизнь — это утопия; место, в котором никто не хочет жить. Без смены времён года ничто не созревает, листья не меняют цвет, а небо остаётся пусто-голубым. Если ничто не умирает, то ничто и не рождается. Вечная жизнь — это вечный могильный покой. Искатели бессмертия хотят сбежать от хаоса; но они сами являются частью этого хаоса, будь он природным или божественным. Бессмертие — это всего лишь угасающая душа, спроецированная на пустой экран. В опадающей листве и то больше солнечного света.

©John Nicholas Gray

Оригинал можно почитать тут.