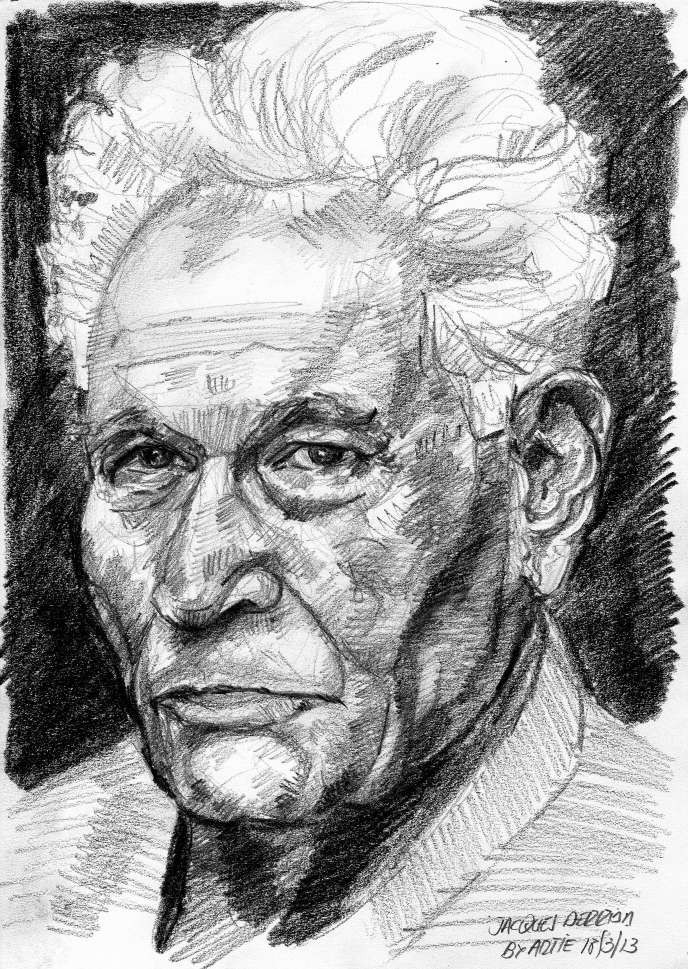

Жак Деррида. Наконец научиться жить… (последнее интервью)

Узнавать о новых переводах можно, подписавшись на канал t.me/noodletranslate

Интервью появилось 19 августа 2004 года в газете Le Monde под названием «Я — в войне с самим собой». В следующем году оно вышло отдельной книгой в издательстве Editions Galilée.

ЖАН БИРНБАУМ. Вы никогда не были столь заметны на публичной сцене, как начиная с лета 2003 года. Вы не только опубликовали множество новых работ, но и объездили весь свет, чтобы принять участие в различных международных конференциях, организованных вокруг вашей работы — в Лондоне, в Коимбре, здесь в Париже, а в скором времени в

ЖАК ДЕРРИДА. …можете просто об этом сказать: весьма серьезно болен и прохожу курс очень интенсивной терапии. Однако оставим это, если вы не против. Мы здесь не для того, чтобы разбирать медицинские показания — будь они публичными или секретными…

БИРНБАУМ. Хорошо. В таком случае давайте в самом начале нашего интервью вернемся к «Призракам Маркса». Это ключевая книга и определяющая работа, которая целиком посвящена вопросу грядущей справедливости. Она начинается с загадочного вступления: «Кто-то, вы или я, выходит и говорит: Я бы хотел наконец научиться жить». Спустя более чем десять лет, сегодня — где вы находитесь относительно этого желания «научиться жить»?

ДЕРРИДА. В то время (это был 1993 год) речь шла о «новом интернационале». Это был подзаголовок и центральная тема всей книги. По ту сторону «космополитизма», по ту сторону понятия «гражданина мира», по ту сторону национальных государств нового мира, даже (после окончательного анализа) по ту сторону логики политических «партий» — эта книга предвосхищает все «альтер-мондиалистские» императивы, в которые я верю и которые сегодня стали более отчетливыми (хотя всё еще в недостаточной степени, в хаотичном и непродуманном виде). То, что я тогда назвал «новым интернационалом», потребовало бы, как я утверждал в 1993 году, большого количества изменений в международном праве и во всех организациях, которые устанавливают мировой порядок (МВФ, ВТО, G8, а в особенности ООН и его Совет безопасности, чей устав для начала необходимо изменить, наряду с его автономными силами интервенции, его составом и прежде всего местоположением — как можно дальше от

Что же касается фразы, которую вы только что процитировали («наконец научиться жить»), то она возникла у меня сразу по окончании книги. В ней в первую очередь обыгрывается, хоть и в серьезном ключе, ее повседневное значение. Научиться жить означает созревание, но также и воспитание: учить кого-то другого, но в особенности самого себя. Когда вы обращаетесь к

Так что, отвечая наконец на ваш вопрос: нет, я никогда не учился жить. Отнюдь, на самом деле! Учиться жить — значит учиться умирать, учиться принимать в расчет, дабы принять ее, абсолютную смертность (абсолютную — значит без спасения, воскресения или искупления — ни для себя, ни для другого). Это старое философское предписание, известное еще со времен Платона: философствовать — и тем самым учиться умирать. Я верю в эту истину, не будучи в состоянии смириться с ней. И чем дальше, тем всё меньше и меньше. Я так и не научился принимать ее, принимать смерть, вот так. Мы все — выжившие, которым дали временную отсрочку (а с геополитической точки зрения «Призраков Маркса» это в особенности верно — в мире, который является неэгалитаристским более, чем когда-либо, для миллионов и миллионов живых существ — людей и не только, — у которых отрицаются не только их базовые «человеческие права», — история которых насчитывает вот уже два столетия, постоянно подвергаясь усовершенствованиям, — но и в первую очередь право на жизнь, которая бы стоила того, чтобы ее прожить). Я же, однако, остаюсь необучаемым, когда дело доходит до какой угодно мудрости насчет того, чтобы уметь умирать или, если хотите, уметь жить. На этот счет я всё еще ничему не научился и ничего не усвоил. Время отсрочки истекает очень быстро. И не только потому, что я, наряду с другими, наследник многих вещей — каких-то хороших, каких-то совершенно ужасных: но в силу того, что многие мыслители, с которыми я ассоциируюсь, ныне уже мертвы, меня всё чаще и чаще считают выжившим — крайним, последним представителем «поколения», а именно, грубо выражаясь, поколения шестидесятых. Не будучи, строго говоря, истинным, это вызывает внутри меня не только возражения, но и чувство отчасти меланхоличного протеста. К тому же после того, как стал более насущным ряд проблем со здоровьем, о которых мы упоминали, вопрос выживания или отсрочки, вопрос, который преследовал меня всегда, буквально в каждый момент моей жизни, в конкретном и неумолимом виде, приобрел сегодня иное звучание. Меня всегда интересовала эта тема выживания, значение которой не должно добавляться к жизни и смерти. Первоначально, жить — это жить дальше, жить — значит выживать. Выжить в обычном смысле этого термина — значит продолжить жить, но еще и жить после смерти. Когда речь заходит о переводе этого понятия, Беньямин подчеркивает различие между überleben, с одной стороны, пережить смерть — как в случае с книгой, которая переживает смерть своего автора, — а с другой, fortleben, жить дальше, продолжать жить. Все понятия, которые помогали мне в моей работе, в особенности следа и призрака, имели отношение к этому «выживанию» в качестве структурного и строго первоначального измерения. Оно не производно ни от жизни, ни от смерти. Не более, чем то, что я зову «первоначальной скорбью», то есть скорбью, которая не дожидается так называемой «актуальной» смерти.

БИРНБАУМ. Вы употребили слово «поколение». Это довольно проблемное понятие, которое нередко появляется в ваших работах: как можно опираться на то, что передается — от вашего имени — от поколения к поколению?

ДЕРРИДА. Здесь я использую это слово более свободно. Можно быть «анахронично» современным прошлому или будущему «поколению». Быть верным тем, кто ассоциируется с моим «поколением», быть хранителем разнородного и всё же общего наследия может означать две вещи: во-первых, придерживаться, порой в оппозиции всем и всему, неких разделяемых требований, от Лакана до Альтюссера, включая Левинаса, Фуко, Барта, Делёза, Бланшо, Лиотара, Сару Кофман и так далее, уже не говоря о всех тех мыслителях — писателях, поэтах, философах, психоаналитиках, всё еще, к счастью, живых, которым я также наследую, как во Франции — всем, например, кто внес вклад в работу, которую вы любезно упомянули в самом начале (мы должны попросить у них прощения за то, что не может сказать здесь о них большего), — так и за границей, более многочисленным и иногда близким (здесь я мог бы привести десятки имен, зачастую значимых для меня более, чем многие из имен французских). Здесь, посредством метонимии, я отсылаю к этосу письма и мысли, непримиримому и на деле неподкупному этосу (Элен Сиксу зовет нас «неподкупностями»), не делающему никаких уступок даже философии, этос, который не позволяет запугать себя, так что общественное мнение, медиа или пугающий фантазм читательской массы могли бы заставить вас что-то упрощать или сдерживаться. Отсюда и строгий вкус к тонкостям, парадоксам и апориям. Это пристрастие также остается обязательством. Оно объединяет как тех, кого я только что достаточно произвольно упомянул, так и всю ту среду, которая их поддерживала. Мы говорим о своего рода условно ушедшей эпохе, а не о тех или иных личностях. Поэтому нужно спасать или возвращать ее к жизни — любой ценой. И ответственность за это сегодня неотложна: она взывает к безжалостной войне против доксы, против тех, кто сегодня зовется «медийными интеллектуалами», против общего дискурса, формат которого задается силами медиа, которые сами находятся во власти определенных политико-экономических, издательских и академических лобби, одновременно европейских и мировых. Противостоять — не значит избегать медиа. При любой возможности должно развивать их и помогать им быть разнообразнее, призывать их к той же самой ответственности.

В то же время не следует забывать, что эта «счастливая» эра прошлых лет едва ли была временем мира и спокойствия. Ничуть. В этой среде свирепствовали различия и распри, которые были чем угодно, но только не гомогенным целым, которое можно было бы по-идиотски подытожить выражением наподобие «мысль шестьдесят восьмого» — выражением, которое сегодня господствует как в прессе, так и в университете то в роли сплачивающего клича, то в роли обвинительного акта. Так что, даже если эта верность иногда и принимает форму неверности и расхождения, следует быть преданным этим различиям — иными словами, следует продолжать дискуссию. Что до меня, то я, например, продолжаю дискутировать с Бурдьё, Лаканом, Делёзом и Фуко, которых я нахожу всё более и более интересными, по сравнению с теми, под чьим впечатлением сегодня находится пресса (и среди них, разумеется, есть исключения). Я сохраняю этим дебатам жизнь, пытаясь предотвратить их устаревание или вырождение в простое осуждение.

То, что я говорю о моем поколении, несомненно, столь же верно и для прошлого: от Библии до Платона, Канта, Маркса, Фрейда, Хайдеггера и так далее. Я не хочу от

БИРНБАУМ. Вы изобрели такую форму письма, письма выживания, которая соответствует этой нетерпимой верности. Письмо унаследованного обещания, сохраненного следа и возложенной ответственности.

ДЕРРИДА. Если я и изобрел свое письмо, то для меня это изобретение было перманентной революцией. Поскольку в каждой ситуации необходимо создавать соответствующий режим изложения, изобретать закон уникального события, учитывать предполагаемого или желаемого адресата; и в то же время вести себя так, как если бы это письмо будет определять читателя, который научится читать («проживать») нечто такое, что он или она больше ниоткуда не привыкли получать. У людей есть надежда на то, что в результате он или она переродится в ином виде, по-иному определенным: например, все эти прививки поэзии в философии, которые вполне понятны, или определенные способы употребления омонимов («нерешимость»), или уловки языка, которые многих при чтении приводят в замешательство,

Вопрос этот сегодня релевантен более, чем когда-либо. Он занимает меня постоянно. Однако время нашей техно-культуры радикально поменялось в этом отношении. Люди моего «поколения» и a fortiori предшествующих привыкли к определенному историческому ритму: мы думали, что знаем, что конкретная работа, в зависимости от своих качеств, может пережить, а может и не пережить одно, два или, быть может, как в случае с Платоном, двадцать пять столетий. Исчезнуть, а затем возродиться. Но сегодня, ускорение в развитии форм архивизации, а также использования и уничтожения, преобразует структуру, темпоральность и длительность наследия. Когда дело доходит до мышления, вопрос выживания приобретает непредсказуемые формы. В моем возрасте я уже готов на этот счет выдвигать самые противоречивые гипотезы: у меня в одно и то же время — я прошу вас мне в этом поверить — есть двойное ощущение, что, с одной стороны, скажем с игривостью и некоторой нескромностью, меня еще не начали читать, что хотя, без сомнения, и есть множество очень хороших читателей (в мире, быть может, это несколько десятков людей, которые также являются мыслителями — писателями и поэтами), что в итоге у всего этого позже будет шанс появиться; но также, с другой стороны и одновременно, у меня есть ощущение, что две недели или месяц спустя после моей смерти не останется ничего. Ничего, кроме того, что было защищено авторским правом и разослано по библиотекам. Клянусь вам, я в эти две гипотезы верю искренне и одновременно.

БИРНБАУМ. В центре этой надежды располагается язык, и прежде всего язык французский. Читая вас, можно в каждой строчке почувствовать силу вашей страстной любви к этому языку. В книге «Монолингвизм другого» вы заходите настолько далеко, что называется себя, с определенной долей иронии, «последним защитником и последней иллюстрацией французского языка»…

ДЕРРИДА…языка, который не принадлежит мне, хотя это единственный язык, которым я «владею», который находится в моем распоряжении (даже в этом случае!). Опыт языка — это, несомненно, опыт жизни. А значит, и смерти. Здесь нет ничего первоначального. Серии случайностей сделали меня французским евреем из Алжира, который родился за поколение до «войны за независимость»: так много исключительного, даже среди евреев, и даже среди алжирских евреев. Я был частью необычайного преобразования французского иудаизма, который происходил в Алжире: мои прадедушка и прабабушка по своему языку и обычаям еще были близки арабам. В конце девятнадцатого века, после Указа Кремье 1870 года, следующее поколение стало более буржуазным: хотя моей бабушке и пришлось

Оставлять следы в истории французского языка — вот что меня интересует. Я живу этой страстью, всё так. Если не во имя Франции, то хотя бы во имя того, что французский язык в себя за века вобрал. Я думаю, что если я и люблю этот язык так же, как я люблю свою жизнь, — иногда больше, чем любой коренной француз, — так это потому, что я люблю его как чужак, которого привечают и который усвоил этот язык как единственно для себя возможный. Страсть и гиперболизация. Все французы из Алжира разделяют это со мной, будь то евреи или же нет: те, кто прибыл из столичной Франции всё равно оставались для нас чужаками — угнетателями и стандартизаторами, нормализаторами и морализаторами. Они навязывали модель, униформу и единообразие, габитус, и всему этому нужно было соответствовать. Но в то же время мы потешались над французами из Франции. Когда из столицы приезжал учитель со своим французским акцентом, он становился для нас посмешищем! Вот где начинается гиперболизация: у меня есть только один язык и во то же время, особенным и образцовым образом, этот язык не принадлежит мне. В «Монолингвизме другого» я объясняю это лучше. Особая, уникальная история усилила во мне этот универсальный закон: язык — это не то, что принадлежит. Ни по природе, ни по своей сути. Отсюда и фантазмы собственности, присвоения и колониалистское навязывание.

БИРНБАУМ. В общем и целом, вам, по-видимому, трудно говорить «мы» — например, «мы, философы» или «мы, евреи». Но по мере того, как разворачивается новый мировой беспорядок, вы все меньше и меньше сдерживаетесь, когда говорите «мы, европейцы». Уже в «Другом курсе» — книге, написанной во время первой Войны в Персидском заливе, вы говорили о себе как о «старом европейце», как о «своего рода европейском гибриде».

ДЕРРИДА. Два напоминания: мне и правда затруднительно говорить «мы», однако есть случаи, когда я делаю это. Несмотря на все проблемы, которые беспокоят меня по этому вопросу, начиная с катастрофической и самоубийственной политики Израиля и определенного сионизма (поскольку сионизмов с самого начала было более одного, а Израиль для меня представляет иудаизм в целом не более, чем мировую диаспору или даже мировой сионизм или первоначальный сионизм, который был множественным и противоречивым; на самом деле в США существуют христианские фундаменталисты, которые позиционируют себя как подлинные сионисты, и, когда речь заходит об определении совместного направления американо-израильской политики, власть их лобби для администрации Буша значит больше, чем Еврейская община в Америке, не говоря уже о Саудовской Аравии), так вот, несмотря на всё это и на

Европа сталкивается с запретом на принятие новой ответственности. Я не говорю о европейском сообществе в том виде, в котором оно сегодня существует, или в той форме, которую оно приобретает в нынешнем (неолиберальном) большинстве, сообществе, которому практически угрожает множество международных войн (я в этом отношении остаюсь крайне пессимистичен). Нет, я говорю о грядущей Европе, о Европе, которая пытается себя найти. В («географической») Европе и других местах. То, что мы с помощью определенного алгебраического сокращения называем «Европой», должно принять на себя определенные обязательства, во имя будущего человечества и будущего международного права — вот моё убеждение, моя вера. В этом случае я без колебаний говорю: «мы, европейцы». Это не вопрос надежды на создание Европы, которая была бы еще одной военной сверхдержавой, защищающей свой рынок и выступающей в качестве противовеса другим блокам. Речь идет о Европе, которая могла бы посеять семена новой альтер-мондиалистской политики. Для меня это единственно возможный выход.

Эта сила грядет. Даже если ее мотивация всё еще туманна, я не думаю, что есть нечто, что могло бы ее остановить. Вот что я имею в виду, когда говорю «Европа»: я имею в виду альтер-мондиалистскую Европу, преобразующую теорию и практику суверенности и международного права, а также имеющую в своем распоряжении настоящие вооруженные силы, независимые от НАТО и США, военную силу, которая не является ни наступательной, ни оборонительной, ни даже предупредительной и которая могла бы без промедления вмешиваться, дабы поддерживать новую Организацию объединенных наций, резолюции которой будут наконец соблюдаться (к примеру, в Израиле, если брать пример наиболее насущный, хотя на самом деле речь идет о любом месте). Это также место, исходя из которого мы, например, могли бы лучше продумать некоторые формы секуляризации или же социальной справедливости — многое из европейского наследия.

(Я только что упомянул «секуляризацию». Позвольте мне здесь заключить в скобки пространное примечание. Речь идет не о школьной, а о «брачной» вуали. Я без колебаний поддержал и скрепил своей подписью долгожданную и смелую инициативу Ноэля Маньера, хотя однополые браки — это пример великой традиции, которую в девятнадцатом веке под именем гражданского неповиновения, civil disobedience, зародили американцы: не нарушение закона, а неповиновение определенной законодательной норме во имя лучшего или высшего закона — либо грядущего, либо уже прописанного в духе и букве Конституции. Так вот, в этом законодательном контексте я «поставил подпись», так как вижу несправедливость в отношении прав гомосексуалов, а также лицемерие и двусмысленность как в букве, так и по духу. Будь я законодателем, я бы просто предложил выкинуть слово и понятие «брак» из нашего гражданского и секулярного кода. «Брак» как религиозная, сакральная, гетеросексуальная ценность, с обетом размножения и вечной верности и пр., — это уступка христианской церкви, сделанная секулярным государством, в частности в отношении моногамии, которая не является ни еврейской (евреям она была навязана европейцами лишь в девятнадцатом веке и в еврейском Магрибе не была обязательной, как и за несколько поколений до того), ни, насколько мне известно, мусульманской ценностью. Избавившись от слова и понятия «брак», а, стало быть, и от всей этой двусмысленности и лицемерия по отношению к религиозному и сакральному, от вещей, которые не имеют места в секулярной конституции, можно было бы поставить на их место «гражданский брак», основанный на контракте, своего рода обобщенный гражданский договор солидарности (фр. PACS), который был бы улучшен, усовершенствован и оставался бы гибким и адаптируемым для партнеров, пол и количество которых не было бы чем-то предписанным. Что же касается тех, кто желает объединяться в «браки» в строгом смысле этого термина — кстати, мое уважение к этому желанию остается целиком неизменным, — то они могли бы это делать перед лицом того религиозного органа, который выбрали сами. Так уже и происходит в некоторых странах, где разрешены однополые браки, освященные религиозно. Таким образом могли бы объединяться некоторые люди — кто в соответствии с одним или другим режимом, кто в соответствии с обоими, а кто в соответствии ни с секулярным, ни с религиозным законом. Это всё, что я хотел сказать в этом маленьком супружеском абзаце. Это утопия, но я уже назначаю дату!)

То, что я называю «деконструкцией», даже если она направлена на нечто европейское, сама является европейской; это продукт Европы, отношение Европы к самой себе, опыт радикальной инаковости. Начиная с Просвещения Европа занималась непрекращающейся самокритикой, и в этом безупречном наследии есть шанс на будущее. Я по крайней мере хотел бы на это надеяться: именно это питает мое негодование, когда я слушаю людей, которые безоговорочно осуждают Европу, как если бы она была всего лишь местом своих преступлений.

БИРНБАУМ. Говоря о Европе, не находитесь ли вы в войне с самим собой? С одной стороны, вы отмечали, что атаки 11 сентября разрушают старую геополитическую грамматику суверенной власти, сигнализируя тем самым о кризисе определенного понятия политического, которое вы определяете как собственно европейское. С другой стороны, вы остаетесь привязаны к этому европейскому духу, прежде всего к космополитическому идеалу международного права, упадок которого вы описываете — а может, и выживание…

ДЕРРИДА. Космополитическое нужно «поднять на новый уровень» (см., например: «О космополитизме»). Говоря о политическом, мы используем греческое слово, европейское понятие, которое всегда предполагало государство, форму полиса, связанную с национальной территорией и автохтонией. Какие бы в этой истории ни были разрывы, понятие политического остается господствующим даже сейчас, когда такое количество сил пытается его демонтировать. Суверенность государства больше не связана с территорией, равно как и не связаны с ней сегодняшние технологии коммуникации или военные стратегии. Это смещение как раз таки и приводит к кризису старого европейского понятия политического. То же можно сказать и о понятии войны, или же о различии между гражданским и военным, или о национальном или международном терроризме. В некоторой степени я пытаюсь это объяснить в других местах (например, в «Жуликах», а также в интервью, которое я давал после 9-11). Однако я не думаю, что нам нужно всё взваливать на политическое. То же самое я бы сказал и о суверенности, которая, я уверен, в иных случаях может являться и

БИРНБАУМ. В вашей работе можно найти очень старое рассуждение об отношениях между знанием и властью, между исследовательскими институтами и государством. Здесь это также выглядит как определенное европейское обещание, которое обновляет ваша вера в «гуманитарные науки завтрашнего дня» («Университет без условий»).

ДЕРРИДА. То, что я называю университетом завтрашнего дня, — а он не должен при этом быть неким хранилищем, — предполагает, что преподавание берет на себя ту миссию, которая вписана в само его понятие — европейское и относительно современное понятие, которое управляло университетом в его поисках истины без

БИРНБАУМ. Что тогда делать с ревизионистами Холокоста, которые отрицают существование газовых камер и реальность Шоа?

ДЕРРИДА. Мы имеем право ставить любые вопросы. Однако отвечать на вопросы, в которых содержатся фальсификации и

БИРНБАУМ. В двух недавних работах («Каждый раз уникальный, конец света» и «Плунжеры») вы возвращаетесь к этому важному вопросу прощания, невозможной скорби, короче говоря, выживания. Если философию можно определить как «внимающее предвосхищение смерти» (см. «Дар смерти»), то нельзя ли рассматривать деконструкцию как безграничную этику выживания?

ДЕРРИДА. «Дар смерти» должен был стать, среди прочего (например, новой критической реинтерпретацией ответственности как

Как я выше напомнил, уже с самого начала, задолго до собственного опыта выживания я проводил мысль о том, что выживание — это изначальное понятие, которое конституирует саму структуру того, что мы называем существованием — Dasein, если хотите. Мы — выжившие на структурном уровне, мы отмечены этой структурой следа и свидетельства. Однако, сказав так, я не хотел бы поддерживать интерпретацию, которая помещает выживание скорее на стороне смерти и прошлого, чем на стороне жизни и будущего. Нет, деконструкция всегда находится на стороне да, на стороне утверждения жизни. Всё, что я говорю о выживании — взять хотя бы «Pas» (в «Округах») — как усложнении оппозиции жизнь/смерть, имеет внутри меня своим источником безусловное утверждение жизни. Такое выживание — это жизнь по ту сторону жизни, жизнь, которая больше жизни, и мой дискурс — это дискурс не смерти, а, напротив, утверждения живого существа, которое предпочитает жить, а значит, переживать смерть, потому что выживание — это не просто то, что остается, а наиболее глубинная возможность жизни. Необходимость смерти никогда не преследует меня так сильно, как в моменты счастья и радости. Испытывать радость и оплакивать ожидающую смерть — для меня это одно и то же. Вспоминая свою жизнь, я прихожу к мысли, что мне посчастливилось полюбить даже печальные моменты моей жизни и благословить их. Почти каждый из них — за одним исключением. Вспоминая печальные моменты, я, разумеется, благословляю и их, в то самое время, когда они подталкивают меня к мысли о смерти, подталкивают к смерти, поскольку всё это преходит и подходит к концу…