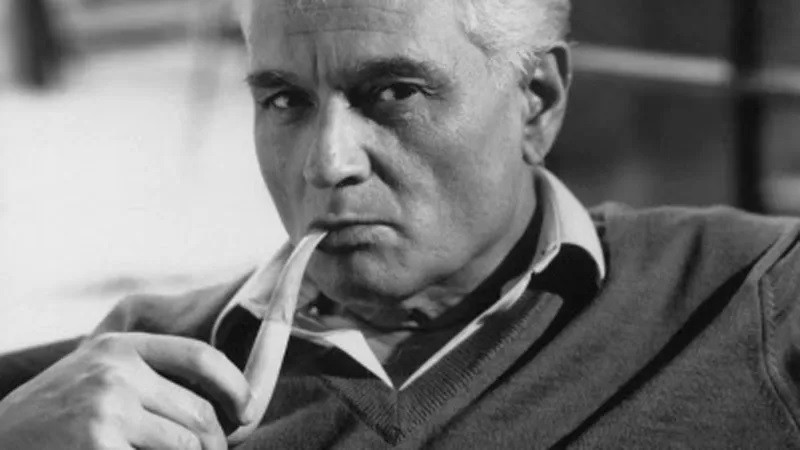

Жак Деррида. Этот странный институт, что зовется литературой

Узнавать о новых переводах можно, подписавшись на канал t.me/noodletranslate

В 1980 г., выступая перед диссертационным советом, вы сказали: «Мой непрестанный интерес, возникший даже прежде, надо сказать, философского, если такое возможно, был направлен на литературу — письмо, которое литературным называют». К тому же вы опубликовали ряд работ, предлагающих прочтения литературных текстов (о них мы поговорим ниже). Однако большая часть вашей работы затрагивала письмо, которое можно было бы назвать скорее философским. Не могли бы вы развернуть свое утверждение насчет первичной заинтересованности в литературе и рассказать об отношении этого интереса к вашей обширной работе, связанной с философскими текстами?

Чем может являться «первичный интерес»? Я бы никогда не осмелился сказать, что мой первичный интерес был направлен скорее на литературу, чем на философию. Анамнез здесь был бы рискованным, поскольку я бы хотел избежать своих собственных стереотипов. А для этого нам бы пришлось определить, что во времена моего взросления называлось «литературой» и «философией», когда, по крайней мере во Франции, оба эти явления пересекались в господствовавших тогда произведениях. Экзистенциализм, Сартр, Камю были повсюду, была еще жива память о сюрреализме. И если в этом письме практиковался достаточно новый вид связи между философией и литературой, то такая практика была подготовлена национальной традицией, определенными моделями, которые были прочно легитимированы школьным образованием. Более того, только что приведенные мною примеры заметным образом друг от друга отличаются.

Само собой, я колебался между философией и литературой, ни отказываясь ни от одной из них, возможно в смутном поиске пространства, где можно было бы продумать или даже сместить историю этой границы — в самом письме, причем не только средствами исторической или теоретический рефлексии. И поскольку сегодня меня интересует нечто такое, что, строго говоря, нельзя назвать ни литературой, ни философией, мне кажется забавной идея, что мое юношеское желание — назовем это так — должно было направлять меня в письме в сторону того, что не было ни тем, ни другим. Чем же оно являлось?

«Автобиография», пожалуй, наименее неадекватное имя, поскольку остается для меня наиболее загадочным, наиболее открытым, даже сегодня. В данный момент, здесь, я пытаюсь — образом, который, как правило, называют «автобиографическим» — вспомнить о том, что со мной происходило, когда меня посетило желание писать — столь же смутное, сколь и навязчивое, одновременно бессильное и властное. Итак, то, что тогда случилось, было похоже на автобиографическое желание. В «нарциссический» момент «подростковой» идентификации (идентификации трудной, нередко привязанной, в моих юношеских записных книжках, к теме Протея из Жида) это было прежде всего желание вписать только одно или два воспоминания. Я говорю «только», хотя уже предчувствовал здесь невозможную и бесконечную задачу. В глубине было что-то вроде лирического движения в сторону конфиденциальности и исповеди. Тем не менее сегодня во мне остается навязчивое желание сохранять в некой непрерывной записи, в форме памяти, то, что происходит — или же то, чему не удается происходить. У меня есть искушение разоблачать в качестве приманки — а именно тотализацию или собирание — нечто такое, что, возможно, и продолжает поддерживать мое движение. Идея внутреннего полилога, всё, что потом — достаточно тонким, как я надеюсь, образом — привело меня к Руссо (к которому я испытывал страсть еще с детства) или Джойсу, прежде всего было юношеской мечтой отследить все голоса, которые меня преследовали — или почти преследовали — и которые должны были быть столь драгоценным, уникальными, одновременно зеркальными (spéculaires) и спекулятивными (spéculatives). Я только что сказал «не удается происходить» и «почти преследовали», дабы подчеркнуть тот факт, что происходящим — иными словами, уникальным событием, чей след хотелось бы сохранить — является также само желание, направленное на то, чтобы непроизошедшее произошло, а значит им является «история», в которой событие уже пересекается внутри себя с архивом «реального» и архивом «вымысла». У нас уже были проблемы — не с тем, чтобы осветить, нет, но чтобы отделить друг от друга историческое повествование, литературный вымысел и философское размышление.

Итак, это было движением ностальгического, скорбного лиризма, направленным на то, чтобы сохранить, возможно закодировать — короче, сделать одновременно доступным и недоступным. И в глубине души это по-прежнему является моим самым наивным желанием. Я не мечтаю ни о литературном произведении, ни о философском — я мечтаю о том, чтобы всё, что происходит, всё, что случается со мной или чему случиться не удается, оказалось, так сказать, запечатано (оставлено про запас, спрятано для сохранения, и это в самой его подписи — действительно подобно подписи — в самой форме печати, со всеми парадоксами, которые структуру печати пронизывают). Доступные нам дискурсивные формы — ресурсы в смысле объективирующей архивизации — столь бедны по сравнению с тем, что происходит (или чему не удается произойти, откуда избыток гипер-тотализации). Это желание всего + n — естественно, я могу его анализировать, «деконструировать», критиковать, однако это опыт, который я люблю, который я знаю и распознаю. Во времена нарциссической юности и «автобиографической» мечты, о которой я здесь говорю («Кто я такой? Что происходит?» и т.д.), оно обнаруживало себя в первых заинтересовавших меня текстах: Руссо, Жида или Ницше — текстах, которые не были ни просто литературными, ни просто философскими, они были исповедями: «Прогулки одинокого мечтателя» и «Исповедь» Руссо, «Дневник», «Тесные врата», «Яства земные», «Имморалист» Жида. И в то же время Ницше, философ, говоривший от первого лица, одновременно умножая имена собственные, маски и подписи. Как только всё немного осаждается, ни от чего не отказываться, даже от того, чего вы себя лишаете, в вечном «внутреннем» полилоге (если предположить, что полилог еще может быть «внутренним»), означает также не отказываться от «культуры», несущей в себе все эти голоса. И в этот момент энциклопедическое искушение становится неотделимым от автобиографического. А философский дискурс нередко является лишь экономической или стратегической формализацией этой алчности.

Так или иначе, между литературой и философией особым образом циркулирует мотив целостности. В наивных юношеских заметках или дневниках, на которые я здесь по памяти ссылаюсь, одержимость протееформой движет интересом к литературе в той степени, в которой литература смутно казалась мне институтом, позволяющим говорить всё, любым образом. Пространство литературы — это не только институционализированное пространство фикции, но и фиктивный институт, который позволяет говорить всё в принципе. Говорить всё, разумеется, означает собирать, посредством перевода, все фигуры друг в друга, объединять посредством формализации; однако говорить всё — это также освобождаться от запретов. Освобождаться — во всякой области, где закон может установить закон. Закон литературы по сути своей стремится к неповиновению или упразднению закона. Таким образом, он позволяет в опыте этого «говорить всё» помыслить сущность закона. Это институт, который стремится преодолеть институт.

Чтобы всерьез ответить на ваш вопрос, необходимо также проанализировать период моего школьного обучения и семьи, в которой я был рожден, разобрать ее отношения или не-отношения с книгами и т.д. В любом случае, когда я начал открывать для себя этот странный институт, что зовется литературой, вопрос «Что такое литература?» навязал себя в самой наивной форме. Только чуть позже это стало названием одного из первых текстов Сартра, которые я прочитал после «Тошноты» (последняя произвела на меня сильное впечатление, безусловно провоцируя во мне побуждение подражания: здесь был литературный вымысел, основанный на философской «эмоции», чувстве бытия как излишка, «бытия-лишним», самое потустороннее, порождающее письмо). Итак, замешательство, столкновение с этим институтом или типом объекта, позволяющим говорить всё. Что это такое? Что «остается», когда желание вписывает туда нечто такое, что «остается», что-то вроде объекта, находящегося в распоряжении других, который можно повторить? Что значит «оставаться»? Впоследствии этот вопрос принял, возможно, чуть более проработанную форму, однако с самого начало моей юности, когда я стал сохранять заметки, я находился в совершенном замешательстве перед возможностью записывать что-либо на бумаге. Вопросы эти начали становиться философскими по мере моего вхождения в тексты культуры: читая Руссо или Ницше, получаешь доступ к философии, — а также благодаря наивному и удивленному замешательству перед остатком как предметом письма.

Как следствие, философское образование, профессия, позиция преподавателя также были обходным путем, возвращавшим меня к этому вопросу: «Что такое письмо вообще?» — а в пространстве письма вообще к другому вопросу, более чем просто частному случаю: «Что такое литература?» — литература как исторический институт со своими условностями, правилами и пр., но также как институт вымысла, который по сути своей дает власть говорить всё, освободиться от правил, сместить их, а значит учредить (instituer), изобрести и даже поставить под сомнение традиционное различие между природой и институтом, природой и условным законом, природой и историей. Здесь следует ставить вопросы юридического и политического характера. Институт литературы на Западе, в своей относительно современной форме, связан с разрешением говорить всё, а также, что несомненно, с возникновением идеи демократии в ее современном виде. Не то чтобы он зависит от демократии на местах, но кажется мне неотделимым от того, чего демократия требует, в самом открытом (и, несомненно, грядущем) смысле демократии.

Не могли бы вы поподробнее рассказать о своем взгляде на литературу как на «странный институт, позволяющий говорить всё»?

Давайте проясним. То, что мы называем литературой (не беллетристикой или поэзией), подразумевает право писателя говорить всё, что он хочет, или же всё, что может, оставаясь при этом защищенным от какой бы то ни было цензуры, будь то религиозной или политической. Когда Хомейни призвал убить Рушди, я поставил подпись, не согласовывая в деталях всех его формулировок, под текстом, где говорилось, что литература наделена «функцией критики». Не уверен, что выражение «функция критики» является верным. Прежде всего, оно накладывает на литературу ограничение, закрепляя за ней некую миссию, причем одну-единственную. Это придало бы литературе завершенность, приписало бы ей смысл, программу и регулятивный идеал, при том что у нее могут быть и иные существенные функции или даже вовсе никаких функций не быть, никакой пользы за пределами нее самой. Кроме того, она может помочь продумать или ограничить значение «смысла», «регулятивного идеала», «программы», «функции» и «критики». Но, что важнее, ссылка на критическую функцию литературы принадлежит языку, который не имеет смысла вне того, что на Западе связывает политику, цензуру и отмену последней с истоком и учреждением литературы в качестве института. В конце концов, критико-политическая функция литературы на Западе остается крайне двусмысленной. Свобода говорить всё — очень мощное политическое оружие, однако его можно легко нейтрализовать, сведя всё это к вымыслу. Эта революционная сила может стать очень консервативной. Писателя могут считать просто-напросто безответственным. Он может, я бы даже сказал должен, требовать иногда определенной безответственности, по крайней мере в отношении идеологических сил, например ждановского типа, которые пытаются призвать его обратно к крайне ограниченной и конкретной ответственности перед

Будучи подростком, я, разумеется, ощущал, что я живу в таких условиях, когда не только трудно, но и, стало быть, необходимо, настоятельно говорить то, что не было позволено, и в любом случае интересоваться теми ситуациями, когда писатели могут говорить то, что позволено не было. Для меня Алжир сороковых (Виши, официальный антисемитизм, высадка союзников в 1942 г., чудовищные колониальные репрессии против алжирских сопротивленцев в 1945 г., во время первых серьезных взрывов, предвещавших войну в Алжире) не был только или прежде всего моей семейной ситуацией, однако мой интерес к литературе, дневникам, запискам в общем был и в самом деле отмечен типичным, стереотипным бунтом против семьи. Моя страсть к Ницше, Руссо и Жиду — последнего я тогда читал много — помимо всего прочего, означала: «Родня, я вас ненавижу». Литература мне казалась концом семьи, а также общества, которое она представляла, а коли так, то семья, с другой стороны, в том числе оказывалась гонимой. В Алжире тогда, разрастаясь во все стороны, повсюду царил расизм. Быть евреем и жертвой антисемитизма не означало избежать антиарабского расизма, который я ощущал вокруг себя, будь то в явной или латентной форме. Литература, определенное обещание «возможности говорить всё» в любом случае звало меня, сигнализировало в форме некого плана в той ситуации, в которой я тогда существовал — семейной и социальной. Впрочем всё это, разумеется, было гораздо более сложным и сверхдетерминированным, чем то, как я сейчас, сокращая изложение, об этом думаю и говорю. В то же время я уверен, что очень быстро литература оказалась в том числе опытом неудовлетворенности или нехватки и нетерпения. Если философские вопросы и казались мне по крайней мере необходимым, то это, возможно, потому, что я предчувствовал, что в литературе порой заключено простодушие или безответственность, даже бессилие. Дело не только в том, что в литературе можно безо всяких последствий говорить всё, как я тогда, конечно же наивно, полагал, но также и в том, что писатель как таковой не ставит в итоге вопроса о сущности литературы. Возможно, на фоне бессилия или подавления литературного письма, которого я желал, но всегда ставил выше и дальше от себя, меня очень скоро стала интересовать любая форма литературы, которая несла с собой вопрос о литературе, или же философский вид деятельности, который вопрошал об отношении между речью и письмом. Кроме того, философия казалась мне чем-то более, скажем так, политическим, в большей степени способной ставить политические вопросы о литературе — с политической серьезностью и последовательностью, которые здесь требовались.

Меня интересовала возможность вымысла, фикциональность, но, должен признаться, что в глубине души я, пожалуй, никогда не получал какого-то большого наслаждения от вымысла, от чтения романов например, по сравнению с удовольствием от анализа игры письма или же наивных побуждений идентифицироваться. Мне нравится определенная практика вымысла — например, внедрение действенных симулякров или беспорядка в философское письмо, — однако рассказывать или сочинять истории — это то, что в глубине (или, скорее, на поверхности!) меня чаще всего никак особенно не интересует. Я хорошо знаю, что это связано с безмерным запретным желанием, неукротимой нуждой — запрещенной, сдерживаемой, подавляемой — рассказывать истории, выслушивать их, изобретать (язык и в языке), но при этом такой, которая отказывалась бы предъявлять себя до тех пор, пока не расчищено пространство или не организовано жилище, подходящее для животного, которое всё еще свертывается в своей норе в полусонном состоянии.

Вы только что провели различие между «литературой» и «беллетристикой» или «поэзией». То тут то там оно возникает в ваших работах (например, в эссе «Перед законом»). Можете ли вы уточнить, что за это различие?

Две эти возможности не являются целиком и полностью отличными друг от друга. Я здесь имею в виду историческую возможность для поэзии — будь то эпический, лирической или какой другой — не только оставаться устной, но и сопротивляться возникновению того, что зовется литературой. «Литература» — совсем недавно изобретенное наименование. Прежде письмо не было обязательным для поэзии или беллетристики, равно как и авторские права с личной подписью. Это обширная проблематика, в которую трудно вникнуть в пределах интервью. Совокупность законов или конвенций, фиксирующих то, что мы в современности называем литературой, не была чем-то обязательным для циркуляции поэтических произведений. Греческая или латинская поэзия, неевропейские дискурсивные произведения, на мой взгляд, не принадлежат в строгом смысле литературе. Это можно утверждать, нисколько не умаляя уважения или восхищения, которых они заслуживают. Если институциональное или социально-политическое пространство литературной продукции как таковое является относительно недавним, это не значит, что оно просто окружает произведения — оно воздействует на саму их структуру. Я не готов импровизировать что-либо серьезное на этот счет, но, насколько я помню, на некоторых йельских семинарах (примерно в 1979-80 гг.) я пытался рассуждать о возникновении слова «литература» и о сопровождавших его появление изменениях. Принцип (я подчеркиваю, что это именно принцип) «возможности говорить всё», социально-юридико-политическая гарантия, «в принципе» предоставленная литературе, не обладала большой значимостью (по крайней мере не такой большой) в

При этом, даже если феномен под названием «литература» исторически появился в Европе в определенный период времени, это не значит, что можно строгим образом установить идентичность литературного объекта. Это не значит, что у литературы есть некая сущность. Это даже значит нечто обратное.

Возвращаясь к литературным текстам, о которых вы писали: примечательно, что они образуют более гомогенную группу, нежели тексты философские (если крайне условно продолжать использовать эти категории). Речь в основном идет о текстах двадцатого века, большей частью модернистских, ну или по крайней мере не традиционалистских (некоторые сказали бы «сложных») с точки зрения языка и языковых условностей: Бланшо, Понж, Целан, Джойс, Арто, Жабе, Кафка. Что заставляло вас выбирать именно их? Был ли этот выбор необходимым с точки зрения траектории вашей работы?

В чем литературные тексты, о которых, с которыми, в направлении которых, ради которых (что следует говорить? — это серьезный вопрос), во имя которых, в честь которых, против которых, возможно также на пути к которым я писал — в чем они образуют, как вы сказали, более гомогенную группу? С одной стороны, я почти всегда писал в ответ на просьбы или побуждения. Это чаще всего волновало современников, идет ли речь о Малларме, Джойсе или Целане, Батае, Арто или Бланшо. Впрочем такое объяснение неудовлетворительно (были ведь еще Руссо и Флобер), тем более что мой ответ на подобного рода ожидания не всегда был покорным. Общее в этих «модернистских или по крайней мере не традиционалистских текстах двадцатого века» то, что они вписаны в критический опыт литературы. В себе — или, мы могли бы сказать, в задействованном ими литературном акте — они несут вопрос, один и тот же, но каждый раз уникальный и иначе задействованный: «Что такое литература?» — или: «Откуда приходит литература?», «Что нам с литературой следует делать?» Эти тексты управляют своего рода оборотом, они сами есть своего рода оборот к литературному институту. Не то чтобы они были просто рефлективными, зеркальными или спекулятивными, не то чтобы они подвешивали отсылку в

Все эти тексты были текстами, каждый из которых по-своему больше не был просто — или только — литературным. Что до тревожащих вопросов о литературе, то эти тексты их не только ставят, не только придают им теоретическую, философскую или социологическую форму, как в случае Сартра, например. Их вопрошание также связано с актом литературной и критической перформативности (или даже перформативности в состоянии кризиса). Кроме того, в них соединены две юношеские заботы или желания, о которых я говорил выше: писать так, чтобы вводить в игру или удерживать уникальность даты (того, что не возвращается, не повторяется, обещанный опыт памяти как обещание, опыт руин или праха); и в то же время, тем же жестом, вопрошать, анализировать, преобразовывать это странное противоречие лишенного институциональности института.

Удивительным, возможно, покажется событие уникальности, достаточно сильное, чтобы формализовать вопросы и относящиеся к ним теоретические законы. Несомненно, мы еще вернемся к слову «сила». «Сила», на которую способен язык, имеющаяся сила как язык или письмо, заключается в том, что уникальная мета также должна быть в качестве меты повторимой, итерабельной. Тогда она начинает от самой себя отличаться достаточно, чтобы стать образцом и, следовательно, задействовать определенную универсальность. Такая экономия итерабельности образца сама по себе является формализующей. В том числе она формализует или конденсирует историю. Текст Джойса одновременно является конденсацией едва ли поддающейся ограничению истории. Однако такая конденсация истории, языка, энциклопедии остается здесь неотделимой от абсолютно уникального события, абсолютно уникальной подписи, а значит и даты, языка, автобиографической записи. В минимальной автобиографической черте может быть собрана величайшая потенциальность исторической, теоретической, языковой, философской культуры — вот что меня по-настоящему интересует. И эта экономическая сила интересует не одного меня. Я пытаюсь понять ее законы, но и отследить, в каком отношении формализация этих законов никогда не может быть закрытой или завершенной. Как раз таки потому, что черта, дата или подпись — короче говоря, незаместимая и непереводимая единичность уникального — итерабельна как таковая, она одновременно формирует и не формирует часть размеченного множества. Сопротивляться этому парадоксу во имя так называемого разума или логики здравого смысла — это и есть сама фигура предполагаемого просвещения как формы современного обскурантизма.

Всё это должно побудить нас, помимо всего прочего, иначе мыслить «контекст» вообще. «Экономия» литературы иногда кажется мне более мощной, нежели других типов дискурса: например, исторического или философского. Иногда: это зависит от сингулярностей и контекстов. Литература могла бы потенциально оказаться более мощной.

В своей работе «О грамматологии» вы замечаете, что «за исключением моментов резкого прорыва и моментов сопротивления (осознаваемых достаточно поздно), литературное письмо — почти всегда и почти везде, в разное время по-разному — предоставляет себя для такого трансцендирующего чтения, для такого поиска означаемого, который мы подвергаем здесь сомнению» (стр. 315). Фраза «предоставляет себя» (s’est prêtée d’elle-même à) предполагает, что, хотя вся эта масса литературы может пригласить к такому трансцендирующему чтению, она не обязывает к нему. Видите ли вы какие-либо возможности для перепрочтения всего, что именуется литературой, образом, который будет противодействовать или ниспровергать эту господствующую традицию? Или же это возможно лишь для некоторых литературных текстов, как это предполагает ваша отсылка в «Позициях» к «определенной “литературной” практике, которая еще прежде модернизма могла идти против господствующей модели литературы?

Вы сказали «предоставляет себя». Не предоставляет ли себя такому чтению каждый текст, каждый дискурс, какого бы то ни было типа — литературного, философского и научного, журналистского, разговорного? В зависимости от перечисленных типов дискурса — впрочем, могут быть и другие — форма такого предоставления будет различна. В каждом случае ее следует анализировать особо. И напротив, ни в одном из этих случаев нет никакой простой обязанности таким чтением заниматься. Литература в этом отношении не имеет никакой чистой изначальности. Философский, или журналистский, или научный дискурсы могут быть прочитаны «нетрансцендирующим» образом. «Трансцендировать» здесь означает выходить за пределы интереса к означающему, форме, языку (заметьте, я не говорю «тексту») в направлении смысла или референта (таково определение прозы у Сартра — довольно простое, зато удобное). Можно осуществлять нетрансцендирующее чтение какого угодно текста. Более того, не существует текста, который является литературным самим по себе. Литературность не является естественной сущностью, собственным, внутренне присущим свойством текста. Это коррелят интенционального отношения к тексту — интенционального отношения, которое вбирает в себя в качестве компонента или интенционального слоя более или менее имплицитное осознание правил, являющихся конвенциональными или институциональными — в любом случае социальными. Разумеется, это не значит, что литературность не является просто проективной или субъективной — в смысле эмпирической субъективности или способности всякого читателя. Литературный характер текста вписан со стороны интенционального объекта, в его ноэматическую, как

Однако недостаточно подвесить трансцендирующее чтение, чтобы иметь дело с литературой, чтобы читать текст как текст литературный. Можно заинтересоваться функционированием языка внутри структур записи всех видов, можно подвесить не референцию (что невозможно), но тетическое отношение к смыслу или референту — без того, чтобы конституировать объект как объект литературный. Откуда трудность схватывания того, что обуславливает специфику литературной интенциональности. В любом случае текст не может сам по себе избежать того, чтобы предоставить себя «трансцендирующему» чтению. Литература, которая воспрещает такое трансцендирование, себя аннулирует. Этот момент «трансцендирования» не поддается редукции, однако его можно усложнить или сложить; именно в такую игру складок вписано различие между литературами, между литературой и

Даже если они всегда это делают неравным и различным образом, у поэзии и литературы есть общая черта: они подвешивают «тетическую» наивность трансцендирующего чтения. Это в том числе объясняет философскую силу такого опыта — силу побуждения мыслить феноменальность, смысл, объект, даже бытие как таковое, силу, которая по крайней потенциальна, философский дюнамис — который, однако, может развиваться только в ответ, в опыте чтения, поскольку он не спрятан внутри текста подобно субстанции. Поэзия и литература обеспечивают или облегчают «феноменологический» доступ к тому, что превращает тезис в тезис как таковой. Прежде чем наполниться каким-либо философским содержанием, прежде чем быть или нести в себе тот или иной «тезис», литературный опыт — письмо или чтение — является опытом «философским», нейтрализуемым или нейтрализующим в той степени, в которой он позволяет помыслить тезис; это нететический опыт тезиса, веры, позиции, наивности — того, что Гуссерль назвал «естественной установкой». Феноменологическое преобразование взгляда, «трансцендентальная редукция», которую он рекомендовал, возможно является самим условием (я не говорю «естественным условием») литературы. Верно, впрочем, что, доведя эту пропозицию до конца, я был бы, скорее, склонен сказать (как я в разных местах и говорил), что феноменологический язык, на котором я всё это излагаю, в итоге выводится из круга своих определенностей (самоприсутствие абсолютно трансцендентального сознания или несомненного когито и пр.), причем именно за счет предельного опыта литературы или даже просто вымысла и языка.

Также вы спросили: «Видите ли вы какие-либо возможности для перепрочтения всего, что именуется литературой, образом, который будет противодействовать или ниспровергать эту господствующую традицию? Или же это возможно лишь для некоторых литературных текстов?…»

И вот еще один «экономичный» ответ: всегда можно вписать в литературу то, что изначально в качестве литературного задумано не было, учитывая конвенциональное и интенциональное пространство, институционализирующее и, следовательно, конституирующее текст. Условность и интенциональность могут измениться: они всегда вызывают к жизни определенную историческую неустойчивость. Однако если и можно перепрочесть в качестве литературы всё, некоторые текстуальные события предоставляют себя этому лучше других, их возможности богаче и насыщеннее. Отсюда и экономическая точка зрения. Само по себе это богатство не дает оснований для абсолютной оценки — абсолютно устойчивой, объективной и естественной. Отсюда и трудность теоретизирования такой экономии. Даже хотя некоторые тексты, как кажется, и обладают бо́льшим потенциалом для формализации, однако литературные произведения и произведения, немало говорящие о литературе, а значит и о самих себе, произведения, чья перформативность в некотором смысле кажется максимально возможной в минимально возможном пространстве, могут вызвать к жизни только вписанные в контекст оценки, строго установленные прочтения, которые сами являются формализующими и перформативными. Потенциальность не спрятана в тексте наподобие собственного, внутренне присущего свойства.

Для некоторых литературных теоретиков и критиков, ассоциирующих себя с деконструкцией, текст является «литературным» или «поэтическим», когда он сопротивляется такого рода трансцендирующему чтению, о котором у нас выше шла речь…

Я убежден в том, что ни один текст не сопротивляется ему абсолютно. Абсолютное сопротивление такому чтению просто-напросто уничтожило быть след текста. Я бы, скорее, сказал, что текст является поэтико-литературным, когда в ходе своего рода изначальных переговоров, не аннулирующих ни смысл, ни референцию, он делает с этим сопротивлением нечто такое, что по изложенным выше причинам вызвало бы у нас, возьмись мы дать этому четкое определение, множество затруднений. Для такого определения потребовался бы не только учет множественных, тонких и стратифицированных конвенциональных и интенциональных изменений, но и на определенном уровне постановка под вопрос значимости интенции и конвенции, которые — вместе с текстуальностью текста в общем и литературы в частности — подвергаются испытанию с точки зрения своих пределов. Если каждый литературный текст разыгрывает и обсуждает подвешивание референциальной наивности, тетической референциальности (не референцию или интенциональное отношение вообще), то делает это он различным, уникальным образом. Если у литературы не имеется сущности — т.е. самотождественности литературного феномена, — если объявленное или обещанное в качестве литературы никогда не оказывается данным само по себе, это, помимо всего прочего, означает, что та или иная литература, которая говорила бы исключительно о литературе, или произведение, которое являлось бы чисто автореференциальным, немедленно себя аннулировали бы. Вы скажете, что это, возможно, и происходит. В таком случае именно такой опыт ничтожения ничто и интересует наше желание под именем литературы. Опыт Бытия, ни больше ни меньше, на границе метафизики, литературы, возможно, располагается на границе всего, почти по ту сторону всего, включая себя. Это интереснее всего в мире, может даже интереснее мира, и вот почему, если здесь отсутствует четкая определенность, то, что провозглашается и отвергается под именем литературы, не может быть отождествлено с

Но если он не откроется всем этим дискурсам, если он не откроется любому из этих дискурсов, он не будет и литературным. Нет литературы без подвешенного отношения к смыслу и референции. Подвешивание означает приостановку, но еще и зависимость, условие, обусловленность. В своем подвешенном состоянии литература может только превосходить саму себя. Несомненно, все языки отсылают к

Не могли бы вы прояснить, как именно вы смотрите на западную традицию литературы и чтения литературы со стороны господствующих метафизических предпосылок? В «Позициях» вы ссылаетесь на «необходимость формальной и синтаксической работы», чтобы противостоять таким ложным истолкованиям литературы как «тематизм, социологизм, историцизм, психологизм», но вы также предостерегаете от формальной редукции произведения. Необходимо ли здесь проводить различие между литературой и литературной критикой? Удалось ли, на ваш взгляд, каким-нибудь видам критики или комментария избежать подобной редукции?

«Метафизическое предпосылки» могут населять литературу или чтение (вы говорите о «чтении литературы») множеством способов, которые следует аккуратнейшим образом друг от друга отличать. Речь не идет об ошибках, заблуждениях, погрешностях или случайностях, которых можно было бы избежать. Сквозь многие столь необходимые программы — язык, грамматику, культуру в общем — возвращение таких «предпосылок» является структурным в достаточной степени, чтобы не ставить вопрос об их устранении. Семантика и тематика литературного текста несет в себе, предполагает некоторую метафизику. Само его содержание можно стратифицировать, оно пронизывает темы, голоса, формы, различные жанры. Однако, если воспользоваться намеренно двусмысленным выражением, которое я только что употребил, бытие-подвешенным литературы нейтрализует ту самую «предпосылку», которую оно в себе же несет: оно обладает такой способностью, даже если сознание писателя, интерпретатора или читателя (а роли эти так или иначе играет каждый) никогда не сможет сделать эту способность полностью действенной и наличной. Прежде всего потому, что данная способность является двойственной, двусмысленной, противоречивой, подвешенной на и между, зависимой и независимой, одновременно предполагаемой и приостановленной «предпосылкой». Чрезвычайно двусмысленное слово «вымысел» (которое иногда неверно используют так, будто оно было сопротяженным литературе) кое-что говорит о данной ситуации. Не вся литература принадлежит роду или типу «вымысла», но во всей литературе есть фикциональность. Следует найти другое слово вместо слова «вымысел». Именно посредством этой фикциональности мы пытаемся тематизировать «сущность» или «истину» «языка».

Хотя я и не всегда — или не во всем — соглашался с ним по этому вопросу, Пол де Ман не ошибался, предполагая, что в конечном итоге вся литературная риторика в целом является деконструктивной сама по себе, когда практикует то, что можно назвать некоторого рода иронией — иронией, не привязанной к метафизической вере или тезису, даже когда она его очевидным образом выдвигает. Несомненно, это следует усложнить, и «ирония» — возможно, не лучшая категория для обозначения этого «подвешивания», этого эпохе, однако в поэтическом или литературном опыте определенно есть нечто нередуцируемое. Отнюдь не будучи аисторичной, эта черта, или скорее вычерк, намного превосходит периодизации «литературной истории» или истории поэзии либо беллетристики, от Гомера до Джойса, прежде Гомера и после Джойса.

Внутри этого обширного пространства остаются необходимыми многие различия. Некоторые тексты, называемые «литературными», «вопрошают» (не станем говорить «критикуют» или «деконструируют») философию более острым, или более тематическим, или более искушенным образом, нежели другие. Иногда такое вопрошание в актуальной практике письма, постановки, композиции, обращения с языком, риторики оказывается более действенным, чем в спекулятивных аргументах. Иногда теоретические аргументы как таковые, даже в форме критики, оказываются менее «дестабилизирующими» или, скажем так, менее тревожащими по отношению к «метафизическим предпосылкам», чем тот или иной «способ письма». Работа, насыщенная очевидными и каноническими «метафизическими» тезисами, может в ходе своего письма обладать более мощными «деконструктивными» эффектами, чем текст, провозглашающий себя как радикально революционный, но при этом никоим образом не затрагивающий нормы или режимы традиционного письма. К примеру, некоторые произведения, которые по своей семантике, по своему желанию сказать, даже тезису крайне «фаллоцентричны», могут производить парадоксальные эффекты, парадоксально антифаллоцентричные по дерзости письма, которое на самом деле нарушает порядок или логику фаллоцентризма либо подходит к пределам, где все оказывается перевернуто: хрупкость, ненадежность, даже разрушимость порядка в таких случаях более очевидна. Я имею в виду пример не только Джойса, но и Понжа. То же самое имеет место и с политической точки зрения. Опыт, страсть языка и письма (в той же степени речь здесь у меня идет о теле, желании, претерпевании) может прорезать дискурсы, которые тематически являются «реакционными» или «консервативными», наделяя их силой провокации, трансгрессии или дестабилизации большей, чем есть у так называемых «революционных» текстов (будь то правого или левого толка), мирно развивающихся в

Наша задача, возможно, в том, чтобы ставить вопрос о том, почему так много сильных произведений и систем мысли этого века были местом философских, идеологических и политических высказываний, порой оказывавшихся консервативными (Джойс), порой жестокими, дьявольски кровожадными, расистскими, антисемитскими (Паунд, Селин), порой двусмысленными и неустойчивыми (Арто, Батай). Истории с Бланшо и Хайдеггером, с Полом де Маном даже еще более сложные, более гетерогенные сами по себе, они так отличаются друг от друга, что ассоциировать их — значит рисковать ввести в заблуждение тех, кто на сей счет умножает глупости. Этот список, увы, будет длинным. Что касается двусмысленности, гетерогенности или неустойчивости, то анализ по определению ускользает как от всякой закрытости, так и от всякой исчерпывающей формализации.

То, что относится к «литературной продукции», относится также и к «чтению литературы». Перформативность, о которой речь шла выше, взывает к такой же ответственности со стороны читателя. Читатель не является ни потребителем, ни зрителем, ни посетителем, ни даже «получателем». Так что мы вновь обнаруживаем всё те же парадоксы и стратификации. Критика, выступающая с «деконструктивистскими» прокламациями, тезисами или теоремами, может практиковать, если можно так выразиться, наиболее конвенциональное чтение. И наоборот. Между двумя крайностями, непосредственно внутри каждого чтения, подписанного одним и те же лицом, остается нередуцируемой определенная неравность и даже гетерогенность.

В своем вопросе вы также сослались на «необходимость формальной и синтаксической работы», противопоставленной «тематизму», «социологизму», «историцизму», «психологизму», а также на предостережение от формалистской редукции. Если бы я счел необходимым совершать в этом месте очевидно противоречивые жесты, то это потому, что данные серии оппозиций (форма/содержание, синтаксис/семантика или тематика) кажутся мне, как я нередко отмечал — особенно в «Двойном сеансе», — неспособными распознать, что происходит в событии и подписи текста. Именно эта серия оппозиций всегда управляет дискуссиями с

Это приводит меня к последней части вашего вопроса: «Необходимо ли здесь проводить различие между литературой и литературной критикой?» Я не уверен в этом. Только что сказанное может относиться к ним обеим. Меня не устраивает ни строгое различие между «литературой» и «литературной критикой», ни их смешение. Какой может быть строгая граница между ними? «Хорошая» литературная критика, единственно стоящая, подразумевает акт, литературную подпись или контрподпись, изобретательный опыт языка, в языке, вписывание акта чтения в поле читаемого текста. Такой текст никогда не позволяет «объективировать» себя целиком и полностью. Вместе с тем я бы не стал говорить, что мы можем всё смешать и отказаться от различий между всеми типами «литературной» и «критической» продукции (поскольку «в» том, что зовется литературным произведением, также есть «критическое» измерение). Поэтому необходимо определить или отграничить другое пространство, где можно будет обосновать релевантные различия между определенными формами литературы и определенными формами… не знаю, какое здесь стоит подобрать наименование — вот в чем проблема: мы должны изобрести его для тех «критических» изобретений, что принадлежат литературе, деформируя ее границы. Как бы то ни было, я бы не стал отделять друг от друга «литературу» и «литературную критику», но и не стал бы ассимилировать все формы письма или чтения. Эти новые различия должны выстраиваться на отказе от чистоты и линеарности границ. Они должны обладать формой не только строгой, но и способной учитывать сущностные возможности контаминации между всеми этими оппозициями, с которыми мы столкнулись выше, в том числе между литературой и критикой, или чтением, или литературной интерпретацией.

В продолжение этого вопроса: можете ли вы сказать, что традиция литературной критики продемонстрировала, что метафизические предпосылки управляют ею, равно как и философией, в большей степени, чем литературными текстами, которым она себя посвящает?

Отвечая очень быстро, я бы сказал: да. Видите ли, нельзя просто сказать, что произведение литературной критики «управляется метафизическими предпосылками» — не больше, чем философский дискурс. Ничто никогда не является гомогенным. Даже среди философов, которых принято относить к наиболее каноничной традиции, возможности разрыва всегда ждут своего часа. Всегда можно показать (я попытался это сделать, например, с хорой из «Тимея»), что наиболее радикальные деконструктивные мотивы уже действуют «в» том, что зовется платоновским, декартовским, кантовским текстом. Текст никогда не управляется «метафизическими предпосылками» целиком и полностью. То же верно и по отношению к литературной критике. В «каждом случае» (и идентифицируемость «случая», уникальности, подписи или корпуса уже является проблемой) есть господство метафизической модели, но также есть и противодействующие силы, угрожающие или подрывающие эту власть. Эти силы «руин» не являются негативными, они являются частью производительной или учреждающей силы, которую они по видимости терзают. Есть иерархии, отношения сил: как в литературной критике, так и тем более в философии. Они не являются одними и теми же. На литературную критику должен оказывать воздействие тот факт, что она имеет дело с текстами, заявленными в качестве «литературных» — тех, о которых мы выше сказали, что они подвешивают метафизический тезис. Трудно говорить о «литературной критике» вообще. Как таковая, т.е. как институт, учрежденный в то же время, что и современные университеты, в начале девятнадцатого века или около того, она должна была, по-моему, стремиться — именно потому, что желала быть теоретической — быть более философской, чем сама литература. С этой точки зрения она, возможно, является более метафизической, чем литературные тексты, о которых она говорит. Однако было бы необходимым рассмотреть это в каждом отдельном случае особо. В общем и целом, литературная критика по своей форме является весьма философской, даже если профессионалы в этом деле не изучали философию или заявляли о своем подозрении в отношении философии. Литературная критика, возможно, является философской в структурном плане. То, что я здесь говорю, необязательно является комплиментом — по тем самым причинам, которые мы здесь обсуждаем.

Видите ли вы также в демонстрации исторической солидарности литературы с метафизической традиции важнейшую задачу, которую предстоит решать литературным критикам? Не хотели бы каким-либо образом поставить вопрос — в критическом смысле — о наслаждении, которое извлекало и извлекает до сих пор большая часть читателей из литературы такого рода, а также из продвигающей ее критики? Является ли литература, понятая и помысленная таким образом, настолько логоцентричной и метафизичной, ангажированной определенной этикой и политикой, исторически и в настоящем?

Позвольте сперва процитировать ваш вопрос: «Видите ли вы также в демонстрации исторической солидарности литературы с метафизической традиции важнейшую задачу, которую предстоит решать литературным критикам?» Под «демонстрацией» вы, по всей видимости, намекаете на деконструкцию: демонстрацию связи, которую следует если не разоблачить, то, по крайней мере, поставить под вопрос, деконституировать и сместить. В любом случае я полагаю, что такую солидарность следует продемонстрировать. По крайней мере, стоит отдавать отсчет в связи между литературой, историей литературы и метафизической традицией — даже если эта связь окажется сложнее по указанным выше причинам.

В противоположность тому, во что иные верят или в чем уверяют, я считаю себя большим историком, весьма историцистским — с этой точки зрения. Мы должны постоянно помнить об этой исторической солидарности, а также о способе ее сборки. Деконструкция взывает к крайне «историчному» подходу («О грамматологии», например, является от начала и до конца исторической книгой), даже если нам следует при этом быть подозрительными по отношению к метафизическому понятию истории. И это повсюду.

Поэтому о такой «исторической солидарности» литературы и истории или традиции метафизики следует помнить постоянно, даже если нужно указывать различия и дистанции. При этом такая задача — «важнейшая задача», как вы верно заметили — стоит не только перед литературными критиками, но и перед писателями: это необязательно долг, в моральном или политическом смысле, но, на мой взгляд, это неотъемлемая от опыта чтения и письма задача. «Должна быть» такая историчность, которая не означает, что всякое чтение или письмо историзовано, принадлежит историкам, тем более является «историцистским». К этой проблеме нам, разумеется, еще предстоит вернуться.

В опыте письма заключен род парадоксальной историчности. Писатель может быть невежественным или наивным по отношению к той исторической традиции, которая его принимает или которую он трансформирует, изобретает, смещает. Но мне интересно, не «занимается» ли он историей — даже в отсутствие исторической осведомленности или исторического знания — в ходе опыта, который является более значимым, более живым, одним словом более необходимым, чем опыт профессиональных «историков», которые наивно «объективируют» научное содержание.

Даже не являясь моральным или политическим долгом (хотя стать таковым у него возможность есть), этот опыт письма «подчиняется» императиву: дать место уникальным событиям, изобретать нечто новое в форме актов письма, больше не состоящих в теоретическом знании, в новых констативных высказываниях, предоставить себя поэтико-литературной перформативности, аналогичной по крайней мере обещанию, приказу, учреждающим или легитимирующим актам, которые не только изменяют язык или которые, изменяя язык, изменяют больше, чем язык. Это всегда интереснее повторения. Чтобы такая уникальная перформативность была действенной, чтобы произвести нечто новое, нет строгой необходимости в исторической компетентности определенного рода (в форме определенного академического знания, например, на предмет литературной истории), однако шансы такая компетентность, конечно же, повышает. В своем опыте письма как такового, если не исследовательской деятельности, писатель не может не заниматься, не интересоваться, не тревожиться по поводу прошлого — прошлого литературы, истории, философии, культуры в целом. Он не может не принимать его в расчет и не полагать себя ответственным наследником, вписанным в генеалогию, каковы бы ни были на сей счет разрывы или отказы. И чем острее разрыв, тем живее генеалогическая ответственность. Прошлое нельзя не учитывать, хотите вы того или нет. Опять же такая историчность или историческая ответственность необязательно связана с осведомленностью, знанием или даже исторической тематикой. Мое предположение верно также и для Джойса, этой обширной аллегории исторической памяти, и для Фолкнера, который не пишет, собирая в каждом предложении, причем на самых разных языках одновременно, всю западную культуру.

Это стоило бы, наверное, связать с вашим вопросом о «наслаждении». Слово jouissance с трудом поддается переводу. Опыт «деконструкции», «деконструктивного» вопрошания, чтения, письма, никоим образом не угрожает «наслаждению» и не бросает на него подозрение. Я уверен, скорее, в обратном. Всякий раз, когда имеется «наслаждение» (при том что «имеется» этого события само по себе крайне загадочно), имеется и «деконструкция». Действенная деконструкция. Деконструкция, возможно, обладает эффектом, если не миссией, высвобождения запретного наслаждения. Вот что следует принимать в расчет. Возможно, именно это наслаждение больше всего раздражает совершенных противников «деконструкции». Которые, кроме того, стыдят тех, кого они зовут «деконструктивистами», за то, что те лишают их привычного им удовольствия от чтения великих произведений или драгоценных сокровищ традиции, и одновременно за то, что те чересчур предаются игре, получают слишком большое удовольствие, говорят лишь о том, что служит их собственному удовольствию и т.п. Интересное и симптоматичное противоречие. Эти мастера «логики котелка» смутно понимают, что «деконструктивисты», если прибегать к этому смешному вокабуляру, не относятся к тем, кто лишает себя удовольствия. А это порой бывает нестерпимо.

Разумеется, вопрос удовольствия, принципа удовольствия и того, что находится по ту его сторону, не так прост, прежде всего в рамках литературы, так что мы здесь не сможем его обсудить. Однако, если позволить себе некоторую обрывистость и афористичность, перескакивая через ряд психоаналитических этапов и возвращаясь к тому, что я попытался продемонстрировать в «Почтовой открытке», скажем, что без максимально возможного удовольствия действенной деконструкции не бывает. Парадоксы эти возможно представить — временным образом, для удобства, чтобы сэкономить время — с точки зрения подавления и его отмены. С этой точки зрения литература отменяет подавление: по крайней мере до определенной степени, по-своему, никогда не полностью и по подчиняющимся определенным правилам сценариям, но всегда в процессе изменения своих правил в ходе того, что мы зовем историей литературы. Такая отмена или симулякр отмены подавления, симулякр, который никогда не является нейтральным и лишенным действенности, возможно подвешен на

Итак: никакой деконструкции без удовольствия и никакого удовольствия без деконструкции. «Необходимо», если есть желание и возможность, смириться с ней и идти дальше. Но я отказываюсь идти дальше в своей импровизации. У нас нет на это ни времени, ни места.

Тот вид исторического перепрочтения, о котором у меня шла речь в предыдущем вопросе, возможно наиболее разработан в некоторой феминистской критике, которая ставит перед собой цель продемонстрировать фаллоцентричные предпосылки, на протяжении весьма длительного периода существовавшие как в литературных текстах, так и в комментариях к этим текстам. Перекликается ли эта работа с вашей собственной? В какой степени «литература» служит обозначением возможности текста быть прочитанным так, чтобы фаллоцентризм — вместе с логоцентризмом — оказался под вопросом?

Еще один очень трудный вопрос. Не появляется ли «феминистская» литературная критика как таковая, как поддающийся идентификации институциональный феномен, одновременно с тем, что называется деконструкцией в современной смысле? Последняя деконструирует прежде всего и по сути то, что заявляет о себе в облике того, что я предложил называть фаллогоцентризмом, дабы подчеркнуть определенную неразрывную связь между фаллоцентризмом и логоцентризмом. «Феминистская критика» как таковая была разработана после войны — даже после периода, чьи даты и границы могут быть помечены именем Симоны де Бовуар. Не раньше шестидесятых и даже, если я не ошибаюсь, относительно наиболее заметных и организованных демонстраций, не раньше конца шестидесятых. Возникнуть одновременно с темой деконструкции как деконструкции фаллогоцентризма необязательно и не всегда означает от нее зависеть, но это, по крайней мере, указывает на принадлежность одной конфигурации и участие в одном движении, одном побуждении. Начиная с этого момента стратегии, конечно, могут начать отличаться, то тут то там противопоставляться, вследствие чего могут возникнуть расхождения.

Вернемся, однако (если вы не возражаете против небольшого обходного пути), к тому, что мы говорили насчет литературы в целом: это место одновременно институциональное и невозделанное, институциональное место, где институт в его целом допустимо в принципе ставить под вопрос, во всяком случае подвешивать. Контр-институциональный институт может быть как субверсивным, так и консервативным. Он может быть консервативным в плане своей институциональности, но он также может быть консервативным и в плане своей анти-институциональности, «анархичности» — в той мере, в которой определенный анархизм может быть консервативным. Следуя этой логике, если мы вернемся к вопросу так называемой «феминистской» литературы или критики, мы рискуем обнаружить те же самые парадоксы: иногда тексты, наиболее фаллоцентричные или фаллогоцентричные по своим темам (в

В силу литературного измерения, то, что отражают «фаллогоцентричные» тексты, немедленно оказывается подвешенным. Когда кто-то инсценирует гиперболически фаллоцентричный дискурс или модель поведения, он/а не подписывается под ним посредством подписи, он/а описывает и, описывая его как таковой, он/а его выставляет, отражает. Каким бы ни было отношение автора к этому вопросу, эффект может оказаться парадоксальным и иногда «деконструктивным». Однако не стоит говорить обобщенно: здесь нет таких не правил, для которых каждое единичное произведение было бы всего лишь случаем или примером, образчиком. Логика произведения, особенно в литературе, является «логикой» подписи, парадоксологии единичной меты и, стало быть, исключительного и

Тексты вроде текстов Ницше, Джойса, Понжа, Батая, Арто, насильственно фаллоцентричные самыми разными способами, производят деконструктивные эффекты, а именно направленные против фаллоцентризма, чья логика всегда готова перевернуться или подорваться. И наоборот, если можно так выразиться, кто может обладать спокойной уверенностью в том, что Жорж Санд, Джордж Элиот или великие современные писательницы вроде Вирджинии Вульф, Гертруды Стайн или Элен Сиксу пишут тексты, которые просто являются не- или анти-фаллогоцентричными? Здесь я требую пристального рассмотрения в каждом случае особо. Следует совершенствовать как понятие или закон «фаллоцентризма», так и возможность множественности прочтений остающихся уникальными произведений. Мы находимся в отчасти «сырой» и неуклюжей фазе вопроса. В ходе полемической аргументации мы слишком доверяем предполагаемой половой идентичности подписавшихся, самому понятию половой идентичности, всё это рассматривается слишком общо, как если бы текст гомогенно представлял из себя вот это или вон то, без учета того, что в статусе или самой структуре литературного произведения — я бы лучше сказал: в парадоксах его экономии — должно препятствовать такому упрощенному пониманию.

Будь то фаллоцентричный или нет (что не так просто определить), чем более «сильным» является текст (а сила здесь не является мужским атрибутом, она нередко оказывается самой обезоруженной слабостью), чем больше текст прописан, тем больше он сотрясает свои собственные пределы или открывает их для продумывания, равно как и пределы фаллоцентризма, всякой власти и всякого «центризма», всякой гегемонии в целом. С точки зрения этих парадоксов некоторые из наиболее насильственных, наиболее «реакционных», наиболее одиозных или дьявольских текстов сохраняют, на мой взгляд, интерес, от которого я никогда не откажусь, в частности интерес политический, от которого никакое запугивание, никакой догматизм, никакое упрощение не должно нас отвратить.

Можете ли вы в таком случае сказать, что литературный текст, который ставит под вопрос логоцентризм, делает то же самое и в отношении фаллоцентризма, причем в одном акте и в одинаковой мере?

Если бы можно было ответить одним словом, то я бы сказал: да. Если бы у меня было время сформулировать рассуждение, я бы развил это предположение. Хотя фаллоцентризм и логоцентризм друг от друга неотделимы, напряжение в зависимости от того или иного случая может располагаться в различных местах: сила и траектория опосредований могут быть различными. Есть тексты, которые в большей степени являются логоцентричными, чем фаллоцентричными, и наоборот. Некоторые тексты, подписанные женщинами, могут тематически быть анти-фаллоцентричными и в сильной мере логоцентричными. Здесь следует сделать различия тоньше. Но в последнюю очередь можно строгим образом осуществить радикальный разрыв между двумя этими мотивами. Фаллогоцентризм есть нечто одно, даже будучи расчлененным и взывая к различным стратегиям. Вот о чем идет речь в ряде дискуссий, реальных или виртуальных, с фемактивистками, не понимающими, что без прочтения того, что сорасчленяет логоцентризм и фаллоцентризм, т.е. без последовательной деконструкции, феминистский дискурс рискует в очень грубой форме воспроизводить то, на критику чего он притязает.

Перейдем к конкретным авторам и текстам. В одном из интервью, наряду с другими авторами, чьи тексты «заставляют границы нашего языка содрогаться», вы упомянули Сэмюэла Беккета. Насколько мне известно, вы никогда о Беккете не писали: этот проект в будущем или же есть причины, по которым вы храните молчание?

Очень коротко. Это автор, который мне очень близок — или к которому я хотел бы чувствовать сильную близость, — но близок чересчур. Именно ввиду такой близости, для меня это слишком тяжело: слишком легко и слишком тяжело. Я, возможно, избегал его отчасти

Можно ли в

Это верно, конечно. Определенный нигилизм является как внутренним для метафизики (в этом окончательное воплощение метафизики, сказал бы Хайдеггер), так и уже потусторонним. У Беккета, в частности, две возможности находятся в максимальной близости и конкуренции. Он нигилист, и он же не нигилист. Прежде всего, этот вопрос не следует рассматривать в качестве философской проблемы, находящейся вне или поверх текста. Когда я со студентами подошел к чтению некоторых текстов Беккета, я брал буквально три строчки и мог провести над ними два часа, после чего сдавался, потому что это было невозможно, или нечестно, или даже неинтересно — извлекать пару «значительных» строчек из его текста. Композиция, риторика, конструкция и ритм его произведений, даже тех, которые кажутся наиболее лишенными композиции — вот что в итоге «остается» наиболее «интересным», это и есть произведение, подпись, этот остаток, который остается, когда тематика исчерпана (исчерпана в том числе другими: уже давным-давно, иными способами).

В случае с Джойсом я мог претендовать на вычленение двух слов (He war или yes, yes), у Целана — одного иностранного (Shibboleth), у Бланшо — одного слова и двух омонимов (pas). Однако я никогда не стану притязать на то, чтобы «прочесть» или предложить общее прочтение их произведений. Я написал текст, который перед лицом события другого текста, каким он пришел ко мне в особый, уникальный момент, пытается «ответить» или поставить «контрподпись», в идиоме, которая оказывается моей. Но идиома никогда не чиста, ее итерабельность открывает ее для других. Если моя собственная «экономия» сможет пробудить иные уникальные прочтения, я буду счастлив. Тот факт, что то тут то там, преодолевая уникальность, она должна производить «эффекты универсальности», относительной всеобщности, вписан в итерабельную структуру всякого языка, но чтобы говорить об этом серьезно, необходимо было бы переработать всю «логику» уникальности, примера, контрпримера, итерабельности и пр. Это я и пытаюсь сделать иным образом в других местах — нередко в ходе упомянутых сегодня прочтений. Все они предлагаются одновременно в качестве размышлений о подписи, имени собственном, уникальности. Это всё, что я могу сказать в объяснение, почему я отказывался писать в направлении Беккета — пока что.

«Несвоевременный афоризм» — необычный для вас текст, поскольку представляет собой прочтение произведения XVI в., «Ромео и Джульетты». Несет ли для вашего прочтения исторически и культурно отдаленное литературное произведение, подобное этому, какие-либо проблемы? И был ли выбор именно этой пьесы продиктован случаем, как результат приглашения, или же вы чувствуете, что из всех произведений Шекспира именно это заслуживает особого внимания в перспективе ваших интересов и задач?

Как вы могли заметить, я не читал «Ромео и Джульетту» как текст XVI в. — я на это был бы просто неспособен. Заголовок, в конце концов, был «несвоевременный». А также «афоризм»: это предполагает, что я даже не притязал на прочтение этого произведения как такового во всей его совокупности. Не то чтобы я интересовался исключительно современными текстами — просто у меня нет необходимой компетентности, чтобы читать эту пьесу «в рамках ее периода». Я также должен напомнить вам о причинах — являющихся также и удачной возможностью, — по которым я пишу такого рода тексты. У меня никогда не хватило бы смелости добровольно написать что-либо о «Ромео и Джульетте» или о Шекспире вообще. Творчество, которое является для меня одним из «величайших» в мире, слишком устрашающе — я считаю себя крайне некомпетентным. В тот раз меня попросили составить короткий, косвенный текст, который бы сопровождал постановку. В наброске чтения «Ромео и Джульетты» я вычленил мотивы несвоевременности и анахронии, которые меня интересовали в любом случае, особенно там, где они пересекаются с вопросом имени собственного. Я бы еще хотел кое-что сказать насчет исторической проблемы, поскольку вы меня спросили: «Несет ли для вашего прочтения исторически и культурно отдаленное литературное произведение, подобное этому, какие-либо проблемы?»

Да, огромное множество проблем, причем серьезных, которые, как мне кажется, я вполне осознаю. Было бы необходимо в пьесе вроде этой воссоздать исторический уровень — самым предметным и доступным образом, при необходимости в разрез с обычной историей историков: не просто историчность ее композиции, вписанности в цепочку других произведений и т.п. (по крайней мере, я указал в своем тексте на это измерение, поставив возникающую в связи с ним проблему структуры), но и что есть историчного в самой пьесе — это обширнейшая и, на мой взгляд, абсолютно необходимая задача. Это не значит, что всякое чтение, освобождающее себя от этой истории — в той же степени, что и мое скромное чтение этого небольшого текста (речь у меня идет о небольшом отрывке) — тем самым оказывается нерелевантным. Это возвращает нас к вопросу структуры текста в его отношении к истории. В этой перспективе пример Шекспира замечателен. Он лучше всего показывает, что тексты, целиком и полностью обусловленные исторически, историей нагруженные и истории посвященные, хорошо предоставляют себя чтению в рамках достаточно отдаленного от времени и места их возникновения исторического контекста — не только европейского двадцатого века, но и японских и китайских постановок и переносов.

Это имеет отношение к структуре текста, которую я, срезая углы, называю его итерабельностью, укореняющейся в единстве контекста и одновременно открывающей не-насыщаемый контекст реконтекстуализации. Всё это целиком и полностью является историчным. Итерабельность текста (его уникальность, тождественность и альтерация в повторении) является условием историчности — наравне со структурой анахронии и несвоевременности, о которых я говорил в связи с «Ромео и Джульеттой»: с этой точки зрения мое краткое эссе не только является «историческим» в том или ином измерении, но и затрагивает историчность истории, стихии, в рамках которой действуют «субъекты» истории, равно как и историки, будь то «историцисты» или же нет. Сказать, что меты или тексты изначально итерабельны, значит сказать, что без простого первоначала, а также без чистой первоначальности, они с самого начала себя расщепляют и повторяют. Поэтому они и становятся способными подвергаться искоренению в месте своей укорененности. Поддающиеся перенесению в иной контекст, они продолжают обладать смыслом и действенностью.

Не то чтобы текст таким образом оказывался деисторизованным: историчность соткана из итерабельности. Нет истории без итерабельности, и эта итерабельность также является тем, что позволяет следам функционировать в отсутствие общего контекста либо же тех или иных элементов контекста. В «Подписи Событии Контексте» и «Limited Inc a b c…» я объясняю это несколько лучше. Даже если в целом я читаю «Ромео и Джульетту» не в ее историческом контексте, не в ее «внешних» границах или внутреннем социальном ландшафте, эта пьеса поддается чтению в наши дни. Нам доступны весьма устойчивые контекстуальные элементы (не естественные, универсальные и незыблемые, но

Вот почему, несмотря на всю косвенность, частичность и скромность, прочтение вроде того, что я предпринял в отношении «Ромео и Джульетты», возможно не является всего-навсего нерелевантным или некомпетентным. Разумеется, я не восстановил всей истории. Да и кто бы мог на такое претендовать? К тому же я высказал пару идей насчет этой «историко-анахроничной» ситуации в связи с уникальностью пьесы и в пьесе Шекспире, его имени и имен собственных. Я, конечно же, не притязал на то, чтобы из этого краткого вторжения сделать пример или модель. Это нечто такое, что мне хотелось подписать и даже датировать в прошлом, в декабре того года, в Вероне (как сказано в конце текста). Я хотел это запомнить и указать на то, что вполне отдаю отчет в этой истории несвоевременности, истории как несвоевременности, в этих законах, намного превосходящих случай «Ромео и Джульетты», поскольку эта пьеса вписана непосредственно в структуру имени и итерабельной меты. Никто не обязан интересоваться тем, что интересует меня. Но если уж это случилось, то нам следует спросить, что происходит, при каких условиях и т.п. Что я нередко и делаю, пусть и не всегда. Я хотел сказал, что «Ромео и Джульетта» единственным примером не является, однако это хороший пример. Его уникальность не должна ускользнуть от нас, даже если, как и всякая уникальность, она является уникальностью среди прочих. И что относится к одному произведению, одному собственному имени, очевидно относится и ко всякому произведению — иными словами, всякой уникальности и всякому имени собственному. Трагична и, к счастью, универсальна здесь абсолютная уникальность. В противном случае как бы кто-либо мог говорить или писать? Что можно было бы сказать? И всё, чтобы ничего, на самом деле, не сказать? Ничего, которое абсолютно касается абсолютной уникальности, не упуская ее моментально, но также и никогда ее не упуская? Таково мое предположение в этом небольшом тексте и в ряде других, особенно в «Шибболете», «Прахе золы» или «Che cos’è la poesia?» Эта трагедия, я имею в виду предназначение без строго установленного назначения, также является трагедией компетенции, релевантности, истины и пр. Их много, однако в уникальности идиомы должна быть игра итерабельности. И эта игра угрожает тому, что она делает возможным. Угроза эта неотделима от случая, а условие возможности — от того, что возможности ставит предел. Не существует чистой уникальности, которая утверждала бы себя как таковая, не расщепляя себя постоянно и тем самым себя изгоняя.

Также вы меня спрашивали: «Был ли выбор именно этой пьесы продиктован случаем, как результат приглашения?» Да, я отвечал на приглашение, которого могло и не быть. Но я бы не стал отвечать, если бы история «Ромео и Джульетты» — для меня, как и для всех — не значила чего-то, о чем я бы хотел сказать. И под чем в любом случае я хотел бы поставить «контрподпись». Но здесь, разумеется, был также и элемент случая, всегдашнее пересечение старой истории, вневременной программы и очевидной случайности. Если бы Даниэль Месгиш не поставил пьесу (но почему он решил это сделать?), если бы ему не было интересно то, что я пишу (но почему? — это открывает еще одну цепочку причин), он бы ничего у меня не попросил, а я бы никогда не написал этот текст. Не велика была бы потеря. Особенно учитывая, что определенное содержание, определенную логику этого текста уже можно было найти в ряде других моих текстов, в форме одновременно сходной и отличной. Это всегда эффект всё одной и той же алогичной «логики» уникальной или итерабельной меты. Что до вопроса: «Чувствуете ли вы, что из всех произведений Шекспира именно это заслуживает особого внимания в перспективе ваших интересов и целей?» Несомненно, эта пьеса в форме «образца» предоставляет себя тому, что я хотел сказать, тому, что я счел необходимым помыслить насчет имени собственного, истории, несвоевременности и т.д. Но я попытался обсудить всё это в особенности в связи с текстом, чью не-заменяемую уникальность я уважаю. По тому же «предмету» я бы написал нечто совершенно отличное, если бы мне пришлось отвечать (ответственность, в ней всё дело) на другое побуждение или ставить контрподпись под другим уникальным произведением — ставить подпись, но такую, которая подписывает контрподписью, пытаясь ответить иным образом на подпись другого (как я попытался сделать с подписями и собственными именами Бланшо, Жене, Арто, Понжа и пр., но также с текстами, собственное имя которых не связано таким же образом с патронимом). Мой закон, которому я пытаюсь себя посвятить и на который я пытаюсь ответить, — это текст другого, сама его уникальность, его идиома, превосходящий меня зов. Но я могу ответить ему ответственным образом (то же самое верно и для закона вообще, в частности для этики), только если введу в игру, отдам в залог свою собственную уникальность посредством еще одной подписи: контрподпись подписывает, подтверждая подпись другого, но в то же самое время подписывая абсолютно новым и починающим образом — точно так же, когда я всякий раз подтверждаю свою собственную подпись, подписывая еще раз: каждый раз одинаково и каждый раз по-другому, еще раз, в другую дату.

Таким образом, я бы очень хотел читать и писать в пространстве и наследии Шекспира, по отношению к которому я чувствую бесконечное восхищение и благодарность; я бы хотел стать (увы, сейчас уже поздно) «экспертом по Шекспиру»; я знаю, что всё — в Шекспире: всё и остальное, поэтому всё или почти всё. Но, в конце концов, всё — также в Целане, а также одинаковым, хотя и отличным образом в Платоне или Джойсе, в Библии, в Вико или Кафке, не говоря уже о еще живущих, в разных местах — что ж, почти повсюду…

Одно из традиционных притязаний литературной критики заключается в том, что она усиливает или раскрывает уникальность, единичность комментируемого ею текста. Способна ли традиционная критика достичь этой цели? В какой мере это является частью и вашей задачи, когда вы пишете о литературных текстах? Возможно ли говорить об уникальности текста в отрыве от того или иного исторического акта его прочтения?

Мой ответ снова будет двойным и расщепленным, по видимости противоречивым. Это, впрочем, имеет отношение к тому, что зовется опытом уникальности. С одной стороны, да, я подписываюсь под «традиционными притязаниями» и в этом отношении разделяю большинство классических интересов и желаний: произведение всегда уникально и только в этом плане может быть интересным. Вот почему мне так нравится вполне традиционное слово «œuvre» («произведение»), которое продолжает сохранять эту коннотацию. Произведение имеет место лишь один раз и, отнюдь не идя против истории, эта уникальность института, которая ни в коей мере не является естественной и которую никогда нельзя будет заменить, кажется мне насквозь историчной. Она требует такого же обращения, как и имя собственное, а также всех референций незаместимости, которое имя собственное в себе несет. Внимание к истории, контексту и жанру необходимо, ему не противоречит уникальность, дата и подпись произведения: не те дата и подпись, которые могли бы быть вписаны на внешней границе произведения или вокруг нее, но те, которые конституируют или учреждают сам корпус, само тело произведения — на границе между «нутрью» и «наружей». Грань, место референции уникальны и делимы, откуда и возникает указанная мною трудность. Ибо, с другой стороны, поскольку всегда имеется сингуляризация, абсолютная уникальность и единичность никогда не дана как факт, объект или сущее само по себе: она заявляет о себе в парадоксальном опыте. Абсолютная, абсолютно чистая уникальность, если таковая имеется, даже не появилась бы или, по крайней мере, не была бы доступна чтению. Чтобы стать читаемой, она должна подвергнуться расщеплению, принять участие и принадлежать. Тогда она расщепляется и становится частью жанра, вида, контекста, смысла, понятийной общности смысла и т.п. Она утрачивает себя, чтобы себя предложить. Уникальность никогда не является точечной, никогда не смыкается в виде точки или кулака. Это черта, различительная мета, которая от себя отличается, которая с собой различается. Уникальность различается с собой, она откладывается, чтобы быть самой собой и повторяться в самой своей уникальности. Без такой итерабельности никакого чтения произведения — как и никакого письма — не могло бы существовать. Здесь, как мне кажется, и находится парадоксальное следствие, к которому должна приводить логика «традиционных притязаний». Воспользовавшись терминами вашего вопроса, я бы сказал, что «лучшее» прочтение заключалось бы в предоставлении себя наиболее идиоматическим аспектам произведения и в то же время в учете исторического контекста, того, что разделяется (как в смысле участия, так и в смысле расщепления, как в смысле непрерывности, так и в смысле отделяющего разреза), того, что принадлежит жанру и виду в соответствии с пунктом или анклавом не-принадлежности, проанализированном в «Законе жанра». Всякое произведение уникально, поскольку уникальным образом говорит как о единичности, так и о всеобщности. Об итерабельности и законе итерабельности.

Именно об этом шла речь в связи с рассказом Кафки «Перед законом» — тексте, который, обобщенно, мощно, формализующе и экономично говоря о всеобщности закона, остается абсолютно уникальным среди других текстов, говорящих о том же самом. Здесь всегда происходит контаминация. Уникальность события — это возникновение этого единичного отношения между уникальным и его повторением, его итерабельностью. Событие происходит или бесконечно себя обещает, ставя себя под угрозу уникальной контаминации единичного и того, что его разделяет. Оно появляется как нечистота — и нечистота здесь является шансом.

«Разделенная» таким образом уникальность не соблюдает аспекта письма, но также и аспекта чтения и того, что приходит, чтобы в чтении подписать контрподписью. Происходит как бы дуэль уникальностей, дуэль письма и чтения, в ходе которой контрподпись приходит как для подтверждения, повторения и уважения подписи другого, «первоначального» произведения, так и для того, чтобы увлечь его в иное, тем самым рискуя его предать, будучи вынуждена определенным образом предавать его, чтобы его уважать, посредством изобретения другой, в том числе уникальной подписи. Переопределенное таким образом понятие контрподписи стягивает целый парадокс: вы должны передавать себя от уникальности к уникальности, но уникальность в таком случае должна разделяться, тем самым ставя себя под угрозу, обещая поставить себя под угрозу. На самом деле, я даже не думаю, что речь здесь должна идти о дуэли, как я об этом несколько поспешно сказал выше: этот опыт всегда подразумевает более, чем одну уникальность. Никакое чтение (а письмо всегда является также чтением, ставящим контрподпись, если рассматривать его со стороны произведения) не было бы, так сказать, «новым», «починающим», «перформативным» без этого умножения или размножения контрподписей. Все эти слова, которые, как правило, стремятся стереть аксиомы, о которых я здесь напоминаю, требуют кавычек (контрподпись не может быть простым, абсолютным образом «новой», «починающей» или «перформативной», поскольку включает в себя элемент «непроизводящего» повторения и

Рассмотрим любой пример. Хотя эта пьеса взята в рамках цепочки других, «Ромео и Джульетта» (которую я упоминаю в «Несвоевременным афоризме»), та самая, которая несет на себе подпись Шекспира, имеет место лишь раз. Эта уникальность проработана — а на самом деле конституирована — возможностью своего собственного повторения (в прочтениях, бесконечном количестве продукции, отсылок, будь то воспроизводящих, цитирующих или преобразующих в отношении считающегося оригинальным произведения, которое в своей идеальности имеет место лишь один-единственный, первый и последний раз). Чтение должно предоставлять себя этой уникальности, взять ее на вооружение, помнить о ней, учитывать ее. Но для этого вы должны поставить подпись в свою очередь, написать что-то еще, что ей отвечает или соответствует — равно уникальным, т.е. ни к чему не сводимым, незасместимым, «новым» образом: ни в форме имитации, ни в форме воспроизведения, ни в форме метаязыка. Эта контрподпись отвечает: будучи ответственной (за себя и за другого), она говорит «да» произведению, и еще раз «да, это произведение было до меня, без меня, я свидетельствую об этом», даже если она начинается с того, что взывает к

В своей книге «Зеркальная амальгама» Родольф Гаше по поводу «деконструктивной литературой критики» написал следующее: «Деррида, в своем чтении литературного письма самого по себе, выявил именно те структуры текстуальности и “литературы”, которыми литературная критика должна с ним обменяться. Однако те инфраструктуры, которые в основу такого обмена могли бы лечь, как таковые еще не выработаны». Образуется ли «литература» — Гаше отличает ее здесь от того, что литературой принято называть — в специфичной для нее инфраструктуре, т.е. такой, которую можно отчетливо отграничить от, например, различания, архи-следа, восполнительности? Не могли бы вы сказать что-нибудь (это обширная тематика, которую мы здесь можем лишь очертить) об этой возможной специфичности «литературы»?

Меня беспокоит слово инфраструктура, несмотря на то что однажды я сам использовал его из педагогических и сравнительных соображений, еще во времена работы «О грамматологии», в весьма специфическом риторическом и демонстрационном контексте, несмотря на то что я понимаю, что именно оправдывает предложенное Гаше его стратегическое использование (и я говорил с ним об этом). В ходе анализа «литературного» письма вам, разумеется, приходится учитывать самые «общие» структуры (я не решусь назвать их «фундаментальными», «изначальными», «трансцендентальными», «онтологическими» или «инфра-структурными»: я полагаю этого следует избегать) текстуальности вообще. Вы напомнили здесь о них: различание, архи-след, восполнение, а также всё, что я назвал «квази-трансцендентальным» в «Похоронном звоне». Их подразумевает каждый литературный текст, однако не все тексты являются литературными — Гаше прав, напоминая нам об этом. Указав место структуры текстуальности вообще, следует определить ее становление-литературным, если можно так выразиться, после чего провести различие между вымыслом вообще (не весь вымысел является литературным, а вся литература не принадлежит в строгом смысле порядку вымысла), поэзией и беллетристикой — литературой, которая называется так лишь в течение нескольких столетий и т.д. Также — и именно об этом у нас здесь идет речь — следует в точности установить исторически детерминированный феномен социальных конвенций и институтов, приведших к возникновению литературы, давших ей место. Гаше прав, когда указывает, что эта историко-институциональная структура не является общей «инфраструктурой» текста. Это не тот же уровень, который я бы назвал не инфраструктурой, но, скорее, неограниченной всеобщностью различания, следа, восполнения и пр. Таким образом, возможно, именно здесь с Гаше могла бы возникнуть дискуссия по ту сторону стратегического выбора терминологии: хотя литература не есть текст вообще, хотя не всё архи-письмо «литературно», мне интересно, является ли литература всего лишь примером общей текстуальности, одним его эффектом или регионом среди прочих. Мне интересно, можно ли просто применить к нему классический вопрос: что, в опоре на эту общую текстуальность, создает специфичность литературы, что образует литературность?