Апокалипсис inside: [анти]теологический чек-ап

Герменевтика тёмных эпох — одна из самых актуальных интеллектуальных медитаций. В этом направлении ценную тропу прокладывает монография В. Косяковой "Апокалипсис Средневековья". В ней получает развитие перспектива агамбеновского трактата "Царство и слава" и исследуется одно из ключевых онтологических оснований абсолютизма (в особенности русского) — образы Страшного суда и Конца света.

Эти знаковые события в судьбе мира призваны задавать горизонт политического как такового, превращая всю земную жизнь человека и общества в своего рода подготовку. Решающая роль в этом процессе отводится "пастырю", земному царю: имея доступ сразу к двум мирам — небесному и земному — он один способен вести мир к праведности и благу. Именно через эту формулу государственная власть исторически обретает сакральность и неприкосновенность: самодержавие трактуется как ниспосланное Богом и единственно истинное условие спасения души. Однако главной осью этого представления служит именно предстояние перед Страшным судом, Апокалипсисом.

В этом смысле верно, что чем более апокалиптичным оказывается мироощущение граждан, тем выше их лояльность к нарастанию диктатуры.

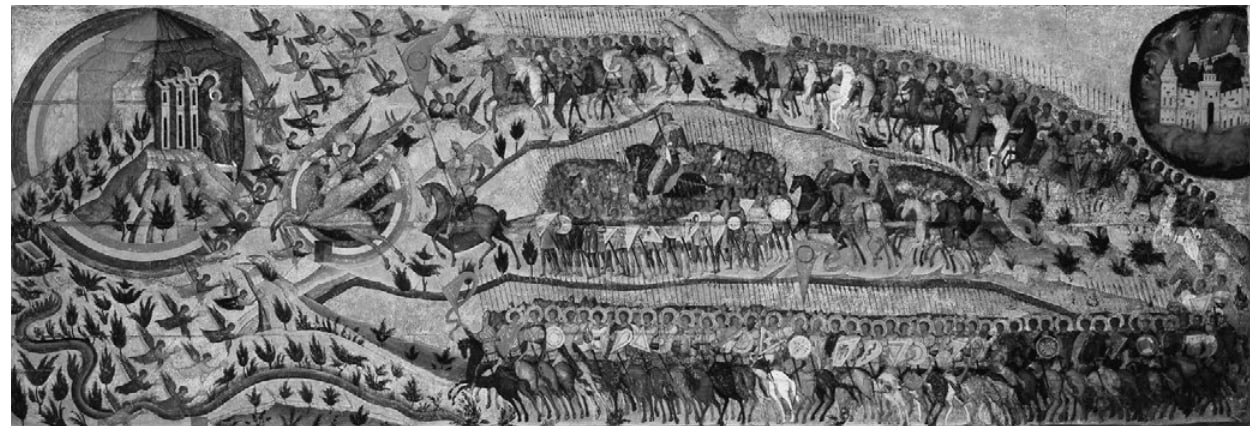

Формирование и усиление такого мироощущения закономерно становится главной экзистенциальной задачей пропаганды. Толкование опричнины как "символического очищения казнью — огнём", как «репетиции Страшного Суда на земле, которым решил судить Иван IV своих подчиненных" — важнейший прообраз устойчивого умонастроения и в последующих эпохах российской империи.

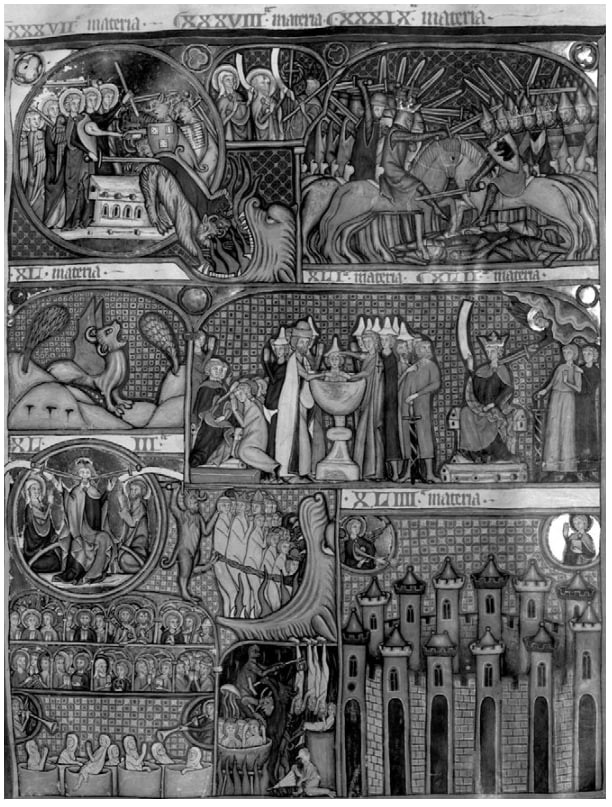

Поместить в повседневный язык граждан критическое количество апокалиптических концептов, наполнить повседневность эстетически убедительными апокалиптическими образами, связанными с темой финальной схватки Добра со Злом, установить в представление о реальности теологическую разметку с чёткой градацией сторонников Бога и Дьявола, прошить все мирские дискурсы темой огромной истории и вечной Великой войны — как-то так, должно быть, и выглядят методички кремлёвского дискурсивного жречества. И, увы, на сегодняшний день приходится признать: оно неплохо справляется с этой своей [весьма хлебной] задачей. Не только медиапотоки, но и простая повседневная речь — вплоть до бытовых авторференций и комментариев на маркетплейсах — не оставляют сомнений: язык обыденности действительно меняется. А реальность — всё чаще невольно преломляется через бутафорные, но по-настоящему зловещие концепты, параноидально нарощенные на её гносеологическом теле за 4 года полномасштабной войны.

Как уберечься от этих теократических атак?

На первый взгляд, для безопасности собственного суждения и мироощущения достаточно просто держаться подальше от вокабуляра Апокалипсиса, прилегающих к нему эстетических фигур, категориальных систем и эмоциональных паттернов.

И это, пожалуй, действительно нелишне.

Но достаточно ли?

Более пристальный взгляд на экзистенциальные разметки и нарративы всего, что дискурсивно противостоит сегодня клерикальному русскому имперству, не оставляет сомнений: споры этатистского кордицепса давно и уверенно распространяются далеко за пределы собственно кратического поля — в пространства, мыслящие себя как его полные антиподы и антагонисты.

Именно здесь представляется важным добавить кое-что существенное к чуткому исследованию В. Косяковой: проницательно прочитывая визуальный канон имперского православия как буквальную схему самопонимания власти, и анализируя в одном из фрагментов апокалиптические фрески собора Покрова (возведённого в честь взятия Иваном Грозным Казани), она вплотную подходит к тому, что точнее всего обозначить как экономику Апокалипсиса:

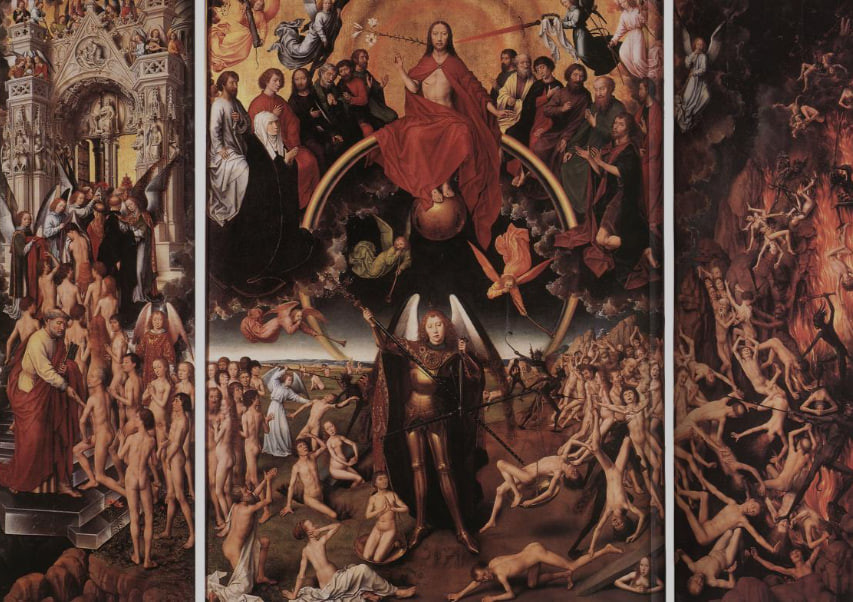

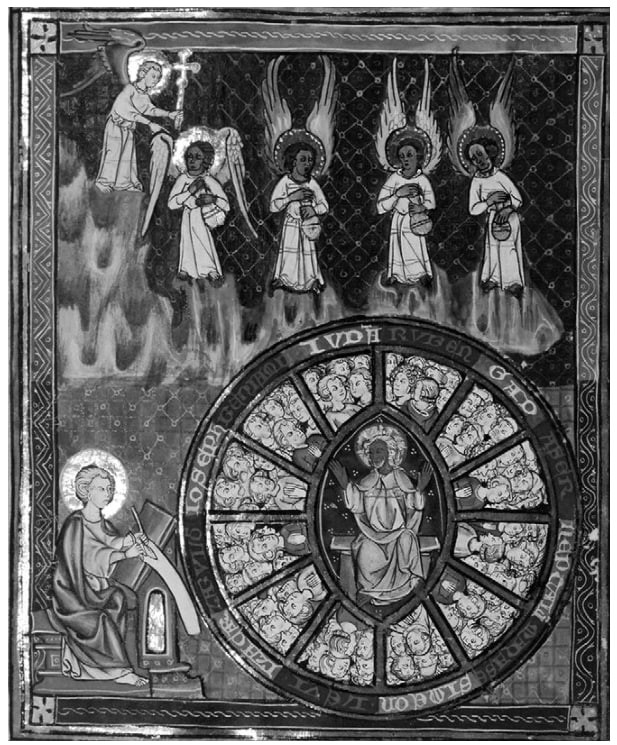

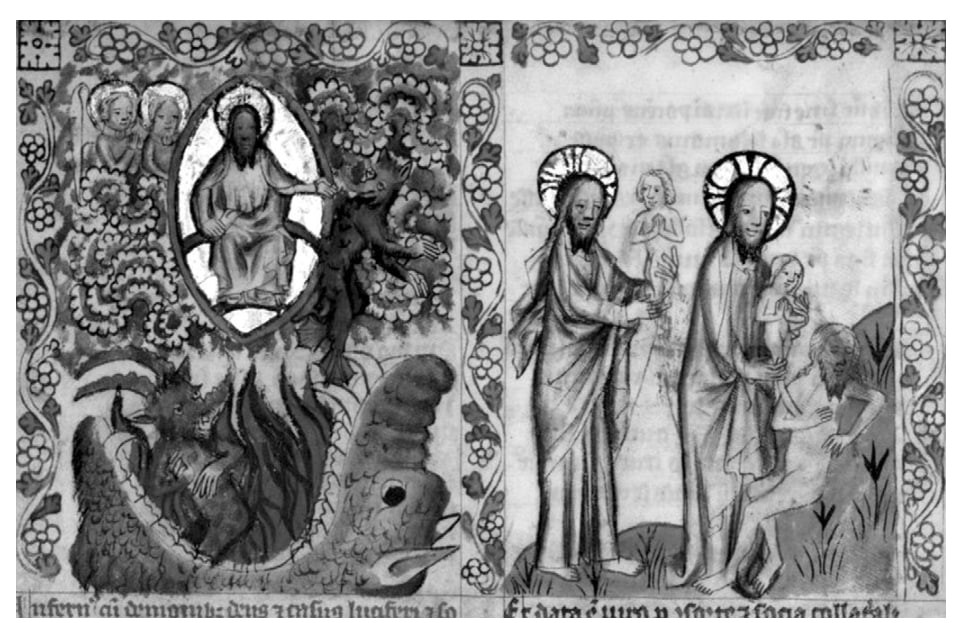

"Многофигурная композиция иконы разделена на две части: слева — рай, справа — ад. В верхней части изображён Христос, вершащий суд; на весах взвешиваются человеческие пороки и добродетели. Справа (со стороны зрителя) изоброжена дьявольская когорта, ад и сам сатана, на его коленях восседает Иуда. К аду ведет извивающееся тело змия с 20 кругами, в которых представлены разные грехи. Слева праведники во главе с апостолом Петром направляются через врата в рай. Небесный Иерусалим изображён в самом верху иконы. Внизу иконы — клейма, где показаны разные мучения, которым подвергаются грешники."

Нам всем хорошо известны медийные рецепции этой сцены, каждый день варьирующие свои клише для риторического обоснования внешней и внутренней политики рф, колебания курса валют, стоимости нефти и других событий, влияющих на повседневность подданных империи.

Но почти никогда мы не замечаем, как сами невольно заимствуем если не суть, то, по крайней мере, их общую направленность — сам концепт предстояния перед огромной чашей весов у врат Ада, со всей полагающейся по канону обстановкой. Наша собственная медиасреда (прим.: речь исключительно о людях с красным паспортом) наполнена не только ревностным уличением друг друга в личных пороках, но ничуть не меньше — состязанием в добродетелях (пусть зачастую и действительно значимых для всех нас): кто больше страдал и жертвовал, кто больше принёс; кто лучше "служил"; кто совершил больше добрых дел; а кто совершал их более скромно и незаметно; кто только притворяется и читтерит, а кто никогда — всё это волнует нас отнюдь не случайно. На деле мы, конечно, и сами давно заражены апокалиптической галлюцинацией. Фантазмы апокалиптической экономики блага— лишь один из её сюжетов.

Другой — не менее симптоматичный — культ мученичества. И мученика, "умирающего за всех нас". Чуть больше года назад этот троп в очередной раз сработал в наших средах аккурат по канону. Сама фигура такой смерти (или хоть немного напоминающих её страданий) — разумеется, наряду с дискурсивным гневом и политическим порицанием — незаметно стала для нас своего рода эстетической ценностью — пусть и апофатической (как мы хорошо помним, аксиология признаёт и этот вид ценностей). Протокол облегчения, сопутствующего нашему предстоянию перед такой смертью, вполне понятен: приученные к беспомощности и слабости, мы попадаем в христианский код паствы и по инерции с готовностью проваливаемся в старый-добрый экстаз благоговения и багодарности.

"Только благодаря этому парадоксальному характеру, или напряжению, возвышенное обещает утолить бушующую жажду насилия, которая движет религиозным энтузиазмом, и таким образом предлагает наслаждения катастрофического разрыва," — метко замечает Н. Ланд в эссе "Дух и зубы", продолжая, пожалуй, самую ценную из линий Р.Жирара, — "[такое возвышенное] «отпугивает чувственность и вместе с тем притягивает нас… в нём заключена [насильственная] власть, осуществляемая разумом над чувственностью, для того чтобы расширить её в соответствии со своей собственной практической областью и позволить ей заглянуть в бесконечное, которое для неё — бездна».

Приученные, с одной стороны, порядком диктатуры, с другой, обществом спектакля, к немощной роли вьючного животного, мы в глубине души страдаем от низости этого положения. И всё же свыкаемся с ним. Поэтому, не чувствуя готовности к другим маршрутам "подлинности духа", мы с готовностью принимаем чужую жертву: она обещает нам какую-никакую трансценденцию за пределы животного — в обмен на (всего лишь) солидарность, на пламенную приверженность, на готовность публично благоговеть. Возможность пролить по ней слёзы — тайное (и стыдное) условие нашего истинного переживания того, что сделка завершилась успешно. "Negative Lust — это удовольствие, получаемое от отрицания изначального удовольствия. <…>Наслаждение [такого рода] возвышенным — это опыт невозможности опыта, созерцание той части субъекта, что стоит за границей созерцания, благодаря жертвенному провалу созерцания."

Ещё один устойчивый троп, безотчётно наследуемый нами внутри теократических систем — тайная метафизическая некрофилия. Проще говоря, не артикулируемое, но безоговорочное ценностное предпочтение мёртвых — живым. В каноне апокалиптических сюжетов христианства, смерть (или муки, чреватые смертью) становится для нас своего рода порталом, сообщающим "подлинную" ценность словам, идеям, поступкам. Не замечая и не помня друг друга, не придавая значения длящимся совсем рядом с нами бытиям, мышлениям и творчествам, не испытывая к ним интереса и не готовые тратить на них время, мы, однако, зачарованно глядим вслед уже ушедшим (или прямо сейчас уходящим) в вечность. Часто — доверяясь одной только это визе смерти (мучения). В таком мироощущении достойными наших тёплых слов, времени жизни и сил ума мы последовательно полагаем лишь тех,… кому они уже ни для чего не нужны — тех, кого они уже не поддержат, не побудят ни к созиданию, ни к жизни, ни к радости, ни к поиску, ни к борьбе. В этом смысле речь отнюдь не о том, чтобы отвернуться от значимых мёртвых, остановить рецепции их языков и произведений, перестать содействовать их зримости или отказать им в дружбе (часто целебной и созидательной) — но лишь о том, чтобы не всегда и не полностью терять за ними живых (а вместе с ними и миг хрупкого настоящего).

При этом, часто смерть (особенно мученическая) не только делает видимой ценность, действительно существовавшую, однако не очевидную при жизни, но и как бы искусственно наделяет ценностью то, что обладало ей отнюдь не несомненно — как бы додумывая, достраивая, "дописывая" её до минимального каноничного порога. Не здесь ли скрыт один из главных трагичных парадоксов христианства — "всё" провозглашающего "ничем", а "ничто" — "всем"? (парадокс, который так проницательно критиковали и Штирнер, и Ницше, и анархисты всех эпох).

Вместо заключения (свободу всем заключённым!)

Итак, чрезвычайное положение грядущего Апокалипсиса толкает mysterium к превращению в ministerium: дублирование божественных иерархий в мире земном вверяется монарху и его "архангелам"-чиновникам. Гравитационное поле, возникающее вокруг этого предстояния, образует колоссальное напряжение: дискурсивное, эмоциональное, экзистенциальное и политическое. Любой произвол власти, любые преступления абсолютизма меркнут на фоне живописных образов мерцающего ада и поступи его вражеских войск. И обретают возвышенный смысл праведной причастности. А значит, именно на эти "полотна" должны быть брошены все жреческие силы пропаганды. Долгая история этой многомерной иконографии позволяет ей пронизывать фоны и контексты повседневности до полной неразличимости. Даже для тех, кто решается на открытое противостояние (тео)кратическому.

Подробное картографирование этих скрыто "заражённых" территорий — важнейшая задача следующих эпох. Однако начать её решать кажется важным уже сегодня, помещая в гносеологический "карантин" хотя бы то, что отбирает силы жизни у ныне живущих. На предмет этого скрытого "воспалительного процесса", определённо, следует приглядываться к некоторым опорам когнитивной архитектуры нашего текущего противостояния. Среди них — апокалиптическая экономика блага, благоговение перед мукой и скрытая метафизическая некрофилия. Ни один из этих маршрутов не кажется сколько-нибудь совместимым с секулярной перспективой созидательного со-присутствия в мире земном. Кроме которого, однако, нам — вот ведь незадача — не доступны никакие другие.