Жорж Диди-Юберман: Экзорцист

Черновой перевод предисловия (с добавлением картинок) к английскому изданию книги Жоржа Диди-Юбермана Devant l’image: uestion posée aux fins d’une histoire de l’art (1990): Didi-Huberman H. Preface to the English Edition: The Exorcist // Confronting images: questioning the ends of a certain history of art. University Park, Pa: The Pennsylvania State University Press, 2005. P. xv-xxvi.

«Un homme averti en vaut deux», — гласит французская пословица. (Примерно: «Понимающий человек стоит двух»). Может показаться очевидным, что опытный историк искусства стоит двух других… первый из таковых — историк искусства, который обнаружил и знает, как совмещать принципы иконологии, установленные Эрвином Панофским. Опытный историк искусства стоит двух других: последний, следуя учительству [Генриха] Вёльфлина, заботится о формах и эволюции стилей; первый, следуя учительству Панофского, понимает, что содержание фигуративных произведений искусства (или их «предмет», как мы неуклюже выражаемся) относится к сложной вселенной «определённых тем или концепций, манифестирующих себя в образах, историях и аллегориях» [1].

Благодаря Панофскому мы теперь лучше понимаем, как много аллегория и «завуалированный символизм» смогли вложить в визуальную репрезентацию, хотя бы в её самые сдержанные, самые тривиальные элементы: в портняжные и архитектурные детали, в графин с водой на столе, в кролика в пейзаже, даже в знаменитые аллегорические мышеловки на алтаре Мероде [2].

Благодаря Панофскому мы знаем, что сама прозрачность окна в контексте Благовещения может служить проводником самых стойких богословских тайн (девственная плева [Богородицы], пройденная божественным семенем, остаётся нетронутой, подобно оконному стеклу, через которое проходит луч света).

Однако французскую фразу être averti можно понять двумя способами. Позитивный подход касается осознания чего-либо: в этом смысле Панофский определённо заставил нас осознать, что великие научные традиции — особенно средневековая схоластика и неоплатонизм эпохи Возрождения — были структурно определяющими для всех идей и значений образов на протяжении longue durée христианского и гуманистического Запада. С этой точки зрения наставление Панофского — как и учительство его коллег Фрица Заксля и, позднее, Эдгара Винда и Рудольфа Виттковера, — остаётся достойным восхищения, абсолютно необходимым для самого понимания longue durée.

Иконология, заставляя нас осознать сложности означивания, которые иногда могут проявляться в визуальных искусствах, — так сказать, дефлорировала образ. Разве можно на это жаловаться?

Но être averti можно также понять негативно: в смысле сохранения дистанции перед чем-то, что вызывает опасение. В этом случае речь идёт о человеке хорошо осведомлённом в области истории искусства — мы бы сказали, что он учёный, эрудит, — но также о том, кто бдительно относится к опасности, которую он обязательно должен предотвратить, сохранив нетронутыми сами условия знания, сделав возможным безмятежно упражняться в эрудиции. С этой точки зрения работа Панофского несёт на себе печать подчёркнутой замкнутости, подлинной буферной зоны, призванной защитить дисциплину от всякого безрассудства и бесстыдства: говоря иначе, от всей спеси, от всей неумеренности в действии разума. Вот почему книги Панофского отличает предварительное «предупреждение». Наиболее показательное из них содержится в издании Idea 1959 года:

Если бы на книги распространялись те же законы и предписания, что и на фармацевтическую продукцию, суперобложка каждого экземпляра должна была бы иметь пометку «Применять с осторожностью», — или, как писали в старину на упаковках с лекарствами: CAUTIUS [3].

Панофский хорошо знал, что профессиональная обязанность историка искусства — манипулировать pharmakon; субстанция образов, которые он исследует, — это мощная субстанция, привлекательная, но склонная к изменам. Она приносит облегчение, то есть даёт учёным самые великолепные ответы, но CAUTIUS! Она быстро становится наркотиком и даже ядом для тех, кто поглощает её слишком много, кто привязывается к ней настолько, что теряет в ней самого себя.

Панофский был истинным и глубоким рационалистом: вся его задача сводилась к тому, чтобы предотвращать опасность, которую представляет для фармацевта его собственный pharmakon. Я имею в виду опасность, которую представляет образ для тех, чья профессия подразумевает его понимание. Как мы можем понять образ, если образ — это та самая вещь (Панофский никогда не забывал своего Платона), которая ставит под угрозу — благодаря своей силе овладевать нами, то есть призывать воображение, — позитивное или «объективное» применение знаний? Если образ — это то, что заставляет нас воображать, и если (чувственное) воображение — препятствие для (умопостигаемого) знания, то как вообще можно понять образ?

Таков парадокс, который необходимо исследовать: для того, чтобы создавать иконологию как «объективную науку», Панофский был вынужден буквально подвергнуть экзорцизму нечто присущее самим силам объекта, который он пытался обойти с помощью такой «науки».

Этот парадокс можно изобразить в форме притчи, кажущейся произвольной, но в любом случае типично иконологической. Я заимствую её не из гуманистического или христианского мира, явленного в работах, обычно изучаемых этим великим историком, а из принадлежащего предшествующей традиции более скрытого мира, под которым я подразумеваю центральноевропеейскую еврейскую культуру (отец Панофского был силезским евреем). Каждый представитель этой культуры, пронизанной с восемнадцатого века хасидским движением, — в немецких интеллектуальных кругах передаваемой современниками Панофского [Гершомом] Шолемом и, прежде него, Мартином Бубером [4], — был хорошо знаком с известной историей о диббуке.

Это весьма незамысловатая легенда может быть такой же тайной для великой еврейской мистической культуры — в частности, каббалы Ицхака Лурии, дошедшей аж до мелких местечек в Польше, — как прозрачное окно для тайны Воплощения в картине Благовещения. У неё множество составляющих, но я могу представить здесь только её краткую версию. Это история о Хонене, молодом девственнике, увлечённом учёном, очень смелом в своём изучении книг: талмудический иудаизм кажется ему «слишком сухим» и безжизненным; он предпочитает бездны каббалы, — игру, преисполненную риска, поскольку, как писал Моше Кордоверо в своём трактате Or Ne’erab («Приятный свет»), «запрещено проникать в эту науку тем, кто не взял жену и не очистил свои мысли» [5].

Хонен не познал ни жены, ни очищения мыслей, но был безумно влюблён в Лею, красивую молодую девушку, отвечавшую взаимностью. Они были предназначены друг другу. Однако отец девушки предпочёл для неё более выгодную партию и свадьба уже вот-вот должна была состояться. Хонен находился в таком отчаянии, что решился нарушить установленные границы эзотерического знания: он призвал тайные имена, чтобы помешать судьбе. Но у него нет необходимого опыта и его желание оказывается недостаточно чистым. Искры, которыми он пытается манипулировать, требуя невозможного, становятся поглощающем и уничтожающим его пожаром. Он кричит и падает замертво среди своих книг.

Наступает назначенный день свадьбы. В тот момент, когда брачные узы будут вот-вот объявлены, находящаяся за пределами всякого отчаяния молодая девушка испускает пронзительный крик. Она не умерла. Но, придя в чувства, начинает говорить и кричать голосом мёртвого. В неё вселилась заблудшая и неискупленная душа юноши: ею овладел диббук. Остальная часть истории посвящена душераздирающим описаниям экзорцизма, совершённого над девушкой под руководством целителя цадика, раввина Азриэля Миропольского: эта ритуальная драма, заканчивающаяся тем, что диббук предаётся анафеме, экскоммуникации и извергается из тела Леи.

Но пока вся община спешит приготовиться к повторному празднованию свадьбы, девушка сама нарушает магический круг экзорцизма, чтобы воссоединиться в невозможном месте — в некоторых версиях она умирает, в других проникает сквозь стену, — с духом своего возлюбленного; юный диббук теперь навечно принадлежит ей.

Эта история стала известна прежде всего благодаря драматической адаптации на идише Шлиома (Семёна) Ан-ского (1863–1920), автора рассказов и новелл, а также замечательного этнолога, исследователя еврейского фольклора в Польше и России [6]. Впервые пьеса была поставлена труппой в Вильно в 1917 году, на оригинальном идише. Но именно версия на иврите, благодаря поэту Хаиму Нахману Бялику, обрела международную известность: она была поставлена в 1921 году в Москве Евгением Вахтанговым, студентом Станиславского; начиная с 1926 года с этой пьесой гастролировал по всему миру театр Габима (который становился всё менее и менее желанным в сталинской России). Наконец, в 1930-х годах в Польше по ней был снят фильм, снятый на идише Михалом Вашиньским: своего рода экспрессионистская «музыкальная трагедия» — противоположность тому, что в Голливуде стало называться «музыкальной комедией».

Это странно статичный, но очень трогательный фильм, который не пытается скрывать своих корней популярного театра. Сегодня он кажется призрачным, но всё же живым отголоском реальной драмы, которая привела всех актёров этой воображаемой драмы в лагеря. Сцена экзорцизма, занимающая весь третий акт пьесы Ан-ского, — здесь сокращена до нескольких минут. Режиссёр отказался от того, чтобы заставлять девушку говорить мужским голосом, хотя этот трюк можно было легко осуществить; церемония (особенно последовательные воззвания шофара) была значительно упрощена.

Но этого наброска достаточно для моей притчи, в которой необходимо представить Лею как олицетворение Истории Искусств, «святое собрание» благочестивых мужей — как «научное сообщество» иконологов… и Эрвина Панофского в роли Азриэля, целителя раввина, мудреца, экзорциста.

Настоящий вопрос заключается в том, чтобы узнать, кто есть в этой аллегории диббук — одновременно личность, юноша из плоти и крови, изменённых его желанием познать оккультизм, и не-личность, призрачный вариант живых существ, среди которых или внутри которых он продолжает скитаться, даже обитать.

Около пятнадцати лет назад я попытался, — в книге, с которой читатель скоро познакомится в переводе Джона Гудмана, — установить общие рамки для этого вопроса, начав с критического рассмотрения понятийного аппарата, который использует Панофский для изгнания диббука. Рассматриваемые магические заклинания пришли не из религиозной, а из философской традиции. Я увидел там, grosso modo [лат. в общих чертах], неокантианскую адаптацию великих «волшебных слов» вазарианского академизма: торжествующая rinascita [итал. возрождение], переделанное в определённое представление об истории искусства как рационалистическом гуманизме; знаменитая imitazione [подражание], переработанное в иерархическую таблицу отношений между фигурацией и означиванием; неминуемая idea переделанная — типично идеалистически — с использованием трансцендентального схематизма Канта.

Не то чтобы эта рамка трансформаций — типичный итальянский гумамнизм шестнадцатого века, пересмотренный великим немецким философом восемнадцатого века, а затем адаптированный сначала Кассирером, а затем Панофским, к требованиям «филологической» истории, стандартизированной в девятнадцатом веке — не удовлетворяла разуму: французский структурализм перенял её, чтобы противостоять затхлому историзму «антикварной» истории искусства. Отсюда приверженность, проявлямая культурными социологами (Пьер Бурдьё), а затем семиологами искусства (Луи Марен, Юбер Дамиш), к тому виду трансцендентального схематизма, который Панофский импортировал в царство образов. Историкам искусства, так сказать, был открыт чистый разум, позволивший им уповать на что-то вроде нового эпистемологического фундамента их дисциплины.

То ли случайно, то ли намеренно, моим первоначальным объектом исследования в области живописи ренессанса, был объект резистентный панофскианскому «чистому разуму» [7]. Инструментарий «Принстонского Учителя» не позволял понять то, что сначала казалось исключением, а затем плодотворным объектом в плане теории. Было необходимо либо вообще отказаться от понимания, либо спроецировать иконологию на эпистемологический режим, который выходит за его пределы: режим пере-детерминации, в котором панофскианская детерминация подвергалась испытанию ужасно «нечистыми» основаниями: смешанными, противоречивыми, смещёнными, анахроническими… Основания, для которых Фрейд создал рамку умопостигаемости под эгидой бессознательного — pharmakon’ом par excellence всех гуманитарных наук.

Было бы совершенно ошибочно — независимо от того, обвиняя ли его как разрушителя или оправдывая как «деконструктора», — понимать этот подход через Фрейда как несомненную попытку постфактум выбросить за борт всю традицию *Kunstgeschichte*. Только знатоки модных словечек и модники могут утверждать, что в этой области всё кончено: [это их] способ подменить критическую память на добровольное забвение, которое часто напоминает отречение от собственной истории. Чтобы произвести настоящую критику, чтобы предложить альтернативное будущее, разве не нужно заниматься археологией, подобной той, которую Лакан предпринял вместе с Фрейдом, Фуко с Бинсвангером, Делёз с Бергсоном, и Деррида с Гуссерлем? Так что именно в ритмах археологии истории искусства должна производиться критика иконологии. Говоря конкретнее, настоящая критика была задумана и затем расширена с оглядкой на гамбургского «учителя» Панофского.

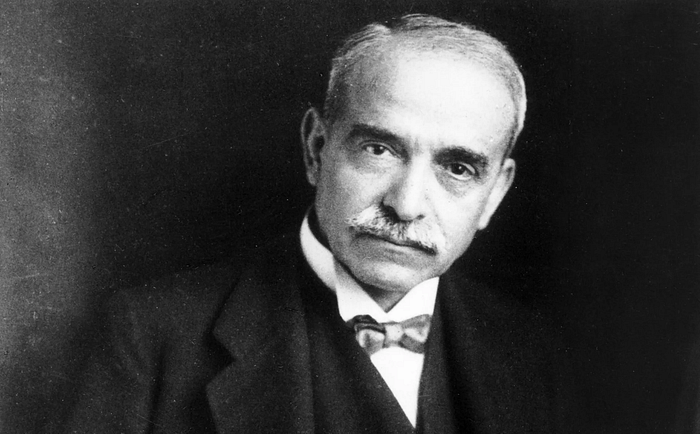

Я имею в виду, конечно, Аби Варбурга [8]

Итак, вот он, наш диббук.

Великий интерпретатор гуманистических истоков флорентийской живописи [9]. Революционный антрополог ритуалов ренессансной портретной живописи [10]. Оставшийся в тени гениальный основатель иконологии [11]. Но какое дерзновение в его «фундаментальных вопросах», в его исследовании «первоначальных слов» фигуративной выразительности, этих Urworte [нем. первослов, исконных слов], как он осмелился сказать на манер исследователей каббалы! Поскольку он пытался понять образы, а не просто интерпретировать их, Варбург был человеком, который в некотором смысле искушал дьявола и в итоге сошёл с ума среди своих книг, затем проведя пять долгих лет в бреду в стенах психиатрических лечебниц в Гамбурге, в Йене, а потом в знаменитой клинике Кройцлинген, руководимой Людвигом Бинсвангером, большим другом Фрейда. Создатель «Мнемозины», этого неортодоксального и тревожного монтажа способных к совместному гармоничному звучанию образов, что ускользает от любых подтверждений историзма [12].

Поэт или пророк Grundbegriffe [нем. основные понятия], этих неопубликованных рукописей «фонтанирующих» мыслей, наваждений и «сочащихся идей», смешанных вместе в экзальтации самой теоретической рефлексии [13]. Призрак, неискупленная душа, которая всё ещё блуждает — всё менее и менее бесшумно — по (социальному) телу Леи, нашей прекрасной дисциплине по имени История искусств.

В curriculum vitae Панофского, опубликованного в 1969 году, Виллиам Хекшер почувствовал себя обязанным подчеркнуть эту особенность:

[Панофский] не любил «ненадёжных» людей. Об Уильяме Блейке он сказал: «Я терпеть его не могу. Я не возражаю, если человек действительно сумасшедший, как Гёльдерлин. Истинное безумие может принести поэтические цветы. Но мне не нравятся безумные гении, постоянно гуляющие по краю пропасти» [14]

Вероятно, Панофскому, подобно экзорцисту в Диббуке, было неуютно от «знания без имени», на котором настаивал Аби Варбург, — он был полон решимости избавиться от его «ненадёжного» тенора. Он находился в Гамбурге в то самый год, когда «безумный гений» на знаменитом семинаре по истории искусства вызвал к пропасти, которую историку-«сейсмографу», историку темпоральных толчков и разломов пришлось обходить стороной [15]. Однако Панофский, желая предупредить нас об этой «ненадёжности» и сопутствующем головокружении, действовал так, словно пропастей вообще не существует. Как будто те, кто «ненадёжен», те, кто «страдает головокружением», неизменно ошибаются с точки зрения исторического разума.

Панофский желал подвергнуть экзорцизму, изгнать из своей собственной иконологии, не совсем изменившуюся личность Варбурга. Диббук, которого он изгонял, был самим изменением: изменением, производимым самими образами в историческом знании, построенном на образах.

Две вещи характеризуют этого диббука.

Первая — это его призрачная сила воскресать, вызывать психическую одержимость и бросать вызов всем хронологическим законам «до» и «после», «старого» и «нового»: именно после смерти диббук начинает свободно говорить, жить своей мыслью, своей молодостью, даже навсегда «рождаться» в субстанциональном единстве с Леей.

Вторая характеристика диббука — это адгезия, в соответствии с похожим пренебрежением ко всем топологическим законам внутреннего и внешнего, близкого и далёкого: именно потому, что смерть разлучила его с Леей, диббук всецело соединяется с телом, голосом и душой молодой девушки. Более того, корень слова «диббук» на иврите — daleth-beth-kof — в точности и значит «прилипание»; это слово используется во Второзаконии, среди других книг Библии, обозначая союз с Богом [16]. Этот же лингвистический корень сформировал слово и понятие devekut, судьба которого, начиная с каббалистической традиции (где оно указывает на самую высшую степень пророчества, на глас Божий, говорящий устами пророка) и заканчивая хасидизмом, в котором оно играет вездесущую роль, — была великолепно описана Гершомом Шолемом: как созерцательное слияние, мистическое сопереживание, отстранённое от всякой элитарной или эсзатологической ценности [17]. Диббук нашей истории — это всего лишь падение или демоническая реверсия мистического процесса devekut, пошедшего не так. Но его структура идентична.

К чему вспоминать эти филологические подробности? Затем, что история искусства, изобретённая Аби Варбургом, объединяет в своём фундаментальном понятии — Nachleben: «последующая [загробная, другая] жизнь» или «продолжение существования» — именно силу прилипания и преследования [способность вызывать одержимость собой], которая присуща всем образам.

В отличие от феноменов «перерождения» и простой передачи посредством «влияния», как мы говорим, сохраняющийся [переживающий] образ — это образ, который, утратив свою первоначальную ценность использования и значение, тем не менее возвращается, подобно призраку, в определённый исторический момент: момент «кризиса», момент, когда он демонстрирует свою латентность, своё упорство, свою витальность, и свою, так сказать, «антропологическую адгезию».

С одной стороны, этнология «пережитков» Тайлора, дарвиновская модель «гетерохроний» или «недостающих звеньев», теория «жизненных остатков [vital residues]» Буркхардта и философия вечного возвращения Ницше вероятно помогли Варбургу его революционной формулировке истории искусства, рассматриваемой как «истории о привидениях для взрослых» [18]. С другой стороны, эстетика трагического *pathos* поздних романтиков, комментарий Гёте к «Лаокоону», концепция Einfühlung [нем. сочувствие, эмпатия] Роберта Фишера, а также симптоматическое понимание образов Фрейдом и Бинсвангером должно быть помогли Варбургу в его революционной формулировке антропологической — и психической — «адгезии» первобытного с историческим настоящим образов [19].

Именно всё это Панофский хотел исключить из собственных моделей умопостижения: там, где Варбург деконструировал весь историзм девятнадцатого столетия, показывая, что Geschichte der Kunst [нем. История искусства] — это история о призраках, которые прилипают к нашей коже, Панофский желал реконструировать свою Kunstgeschichte как историю экзорцизмов, историю о мерах безопасности и разумном дистанцировании.

Безусловно, Панофский справедливо предостерёг нас от опасностей романтического витализма в истории искусства; но в то же время он изгнал все мысли о *Leben* и *Nachleben* — очень парадоксальной, очень специфической «жизни» образов, преследующих время, — в пользу исторической модели, которая по существу дедуктивна, а потому менее внимательна к ризомам пере-детерминации и к *динамическим* аспектам культурных феноменов. Он справедливо предупреждает об эстетической расплывчатости неисторических подходов к искусству; но он также изгоняет анахронизмы и лабильность, характерные для мира образов. Он искал только означающие величины там, где Варбург — здесь близкий к Фрейду, — искал симптоматические величины [20]. Панофский сводил исключения к единству символов, которые структурно их охватывают — в соответствии с «единством символической функции», столь дорогой Кассиреру, — там, где Варбург разрушил единство символов посредством *расщепления симптомов* и суверенитета случайностей.

Вот почему Панофский завершил свою работу возвращением к иконографии ещё более внимательной к идентификации мотивов (изолированных как сущности), в то время как Варбург никогда не переставал подрывать иконографиюсвоим анализом контаминации мотивов (амальгамировавших в сети). Там, где Панофский смешал воедино скромность учёного-гуманиста и *завоевание знания*, Варбург зарифмовал исчезновение филолога с истинной трагедией знания: кантианской победой (аксиоматического) схематизма над ницшеанской болью (эвристической) переменчивости. Панофский справедливо предостерёг нас от субъективистской достаточности недокументированных интерпретаций, но при этом довольно быстро стал авторитетным, толкующим, удовлетворённым своими хорошо построенными ответами. Варбург, в свою очередь, оставался художником, беспокойным, скрытным, вечно находящимся в поиске вопросов, на которые его необычайная эрудиция никогда не давала ответа. Когда Панофский *объяснял* образ, это было значение, данное за пределами всех выразительных ценностей; когда Варбург *понимал* образ, это было, по его словам, способом высвобождения «выразительной ценности», превосходящей, в антропологических терминах, всякое значение. Но, конечно, опасно стремиться выводить анализ за пределы принципа сигнификации (то есть того, что лежит в основе метафизической концепции симптомов): требуется особый вид такта, чтобы манипулировать *pharmakon*’ом образа.

Существуют конкретные философские и исторические причины для экзорцизма, производимого Панофским. Постоянные предупреждения, многочисленные крики CAUTIOUS! , звучащие со стороны великого законодателя, великого талмудиста иконологии, всегда приводили к одному и тому же: источник всякого зла — неразумие. Именно как «чистое неразумие», Панофский, человек Просвещения, пережил, в частности, расцвет нацизма, жертвой которого стали около тридцати членов его семьи, а также своё увольнение из Гамбургского университета в 1933 году. Прочитав выдающуюся книгу филолога Виктора Клемперера о том, как нацистский режим конфисковал немецкий язык и даже его самый престижный философский словарь [21], можно понять, почему Панофский никогда не цитировал Мартина Хайдеггера после войны, как он это ещё делал в 1932 году [22].

именно с целым миром мысли — миром трёх первых десятилетий двадцатого века в Германии: миром Хайдеггера и Юнга, а также Ницше и Фрейда, Беньямина и Эрнста Блоха, — Панофский в конечном счёте порвал. Показательным в этом отношении было его необычайное и совершенное владение английским языком, которое сопровождалось симметричным отказом от своего родного языка: он согласился вернуться в Германию только в 1967 году, за год до своей смерти, и язык, который он выбрал для чтения своей лекции, был английским [23].

Он признавал, пишет Виллиам Хекшер:

огромное влияние, которое английский язык оказал на самые основы его мышления и на его манеру излагать идеи в ясной и органичной, благозвучной и логичной форме, — настолько сильно это отличалось от «шерстяной завесы», которую так много континентальных учёных, прежде всего немецких и голландских, размещали между собой и своими читателями. [23]

В тексте 1953 года, озаглавленном «Три десятилетия истории искусства в Соединённых Штатах: впечатления трансплантированного европейца» [Three Decades of Art History in the United States: Impressions of a Transplanted European], Панофский ясно артикулирует своё ретроспективное отвращение к немецкому теоретическому лексикону (например, его ужасал тот факт, что слово taktisch может означать одновременно «тактический» и «тактильный») [25].

Как человек, чуткий к опасностям неразумия, которое он видел даже в двойном значении обычных слов, Панофский хотел изгнать его из самого ландшафта, в котором действовала его мысль, из истории образов. Подвергнуть экзорцизму — значит отделять, распутывать любой ценой: распутывать экспрессивные связи (пафос сопереживания), внешние по отношению к сфере значений; распутывать тёмные, нечистые пережитки, внешние по отношению к ясности Ренессанса; распутывать симптоматические возвращения (пафос бессознательного), внешние по отношению к миру символов.

Но никто не может отделить «чистый разум» от «чистого неразумия» (и, следовательно, от Kritik der reinen Unvernunft [нем. Критика чистого разума], которой Варбург, со своей стороны, делал вид, что противостоит) [26] иначе, как развоплощая внутренню силу образов. Преемник Канта, Просвещения и телеологии символа, изобретённой Кассирером, Панофский не понимал, что образ, — как и всё, что относится к человеческой психике, — требует от нас рационализма не Просвещения, а, так сказать, Кьяроскуро: трагического рационализма, выраженного Варбургом перед лицом того, что он называл «диалектикой монстра», — а также Фрейдом перед лицом того, что он называл «недовольством культурой». Но Панофский, поддерживаемый в этом англосаксонским контекстом, желал, чтобы бессознательное было не чем иным, как ошибкой: это повлекло за собой экзорцизмы всех тёмных — но эффективных и антропологически важных — частей образа. Таков, несомненно, главный предел знания, который он завещал нам. Конечно, это не повод подвергать экзорцизму самого Панофского, а лишь побуждение к тому, чтобы перечитать его заново — но критически, как того и требует истинное восхищение.

Благодаря предостережениям Панофского, мы лучше знаем, как историк искусства в каждый момент задействует свой разум и своё «научное» стремление к верификации: мы лучше знаем, как нам не нужно бояться знания. Но, несмотря на экзорцизмы, предпринятые Панофским, — и благодаря рискам, на которые пошёл прежде него Аби Варбург, — мы также знаем, что нам не нужно бояться незнания. В этой истории мы должны набраться смелости противостоять обеим сторонам, обеим «картинкам»: и экзорцисту, и диббуку. Одновременно завесой, делающей мысль возможной, и разрывом, который делает мысль невозможной.

Жорж Диди-Юберман

***

- Erwin Panofsky, ‘‘Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art’’ (1939), Meaning, 29.

- Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting (1953; Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971), 131–48, esp. 140–44 (on the concept of ‘‘disguised symbolism’’), and 164–67 (on the M ́ erode Altarpiece and the interpretation of Meyer Schapiro). See also Michael Ann Holly, Panofsky and the Foundations of Art History (Ithaca: Cornell University Press, 1984).

- Erwin Panofsky, Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der ̈ alteren Kunsttheorie (Berlin: Wissenschaftsverlag Volker Spiess, 1993), ii (preface to 1959 ed.).

- See Martin Buber, For the Sake of Heaven, trans. Ludwig Lewisohn (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1946); Buber, Tales of the Hassidim: The Early Masters, trans. Olga Marx (New York: Schocken Books, c. 1947); Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism (New York: Schocken Books, c. 1995); Scholem, ‘‘Martin Buber’s Interpretation of Hassidism’’ (1961), in The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality, trans. Michael A. Meyer et al. (New York: Schocken Books: [1971]), 227–50; Meyer, ‘‘The Neutralization of the Messianic Element in Early Hassidism’’ (1970), in The Messianic Idea in Judaism, 176–202.

- Moses Cordovero, La douce Lumi` ere: ‘‘Or N ́ e’ ́ erab, ’’ trans. Schmouel Ouziel (Lagrass, France; Verdier, c. 1997), 93 [English: Ira Robinson, Moses Cordovero’s Introduction to Kaballah: An Annotated Translation of His Or Ne’erav (New York: Yeshiva University Press, 1994)]. Others forbade approaching the cabala before the age of forty.

- For a recent English translation of Ansky’s play, see The Dybbuk and the Yiddish Imagination: A Haunted Reader, ed. and trans. from Yiddish by Joachim Neugroschel (Syracuse: Syracuse University Press, 2000), 3–52.

- Georges Didi-Huberman, Fra Angelico: Dissemblance and Figuration, trans. Jane Marie Todd (1990; Chicago: University of Chicago Press, 1995).

- Georges Didi-Huberman, L’Image survivante: Histoire de l’art et temps des fantˆ omes selon Aby Warburg (Paris: Minuit, 2002).

- Aby Warburg, ‘‘Sandro Botticellis Geburt der Venus and Fru ̈hling: Eine Untersuchung u ̈ber die Vorstellungen von der Antike in der Italienischen Fr ̈ uhrenaissance’’ (1893), in Ausgew ̈ ahlte Schriften und W ̈ urdigungen, ed. D. Wuttke (Baden-Baden: Valentin Koerner, 1980), 11–64; [‘‘Sandro Botticelli’s Birth of Venus and Spring, ’’ in The Renewal of Pagan Antiquity: Contributions to the Cultural History of the European Renaissance, trans. David Britt (Los Angeles: Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1999), 89–156 and 405–31 (addenda)].

- Aby Warburg, ‘‘Bildniskunst und florentinisches B ̈ urgertum: Domenico Ghirlandajo in Santa Trinita: Die Bildnisse des Lorenzo de’ Medici und Seiner Angeh ̈ origen’’ (1902), in Ausgew ̈ ahlte Schriften, 65–102 [‘‘The Art of Portraiture and the Florentine Bourgeoisie, ’’ in The Renewal of Pagan Antiquity, 185–222 and 435–50 (addenda)].

- Aby Warburg, Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoia zu Ferrara’’ (1912), in Ausgew ̈ ahlte Schriften, 173–98 [‘‘The Art of Portraiture and the Florentine Bourgeoisie, ’’ in The Renewal of Pagan Antiquity, 563–92 and 732–58]. See William S. Heckscher, ‘‘The Genesis of Iconology’’ (1967), in Heckscher, Art and Literature: Studies in Relationship, ed. Egon Verheyen (Durham: Duke University Press, 1985), 253–80 [reprinted in E. Panofsky, Three Essays on Style, ed. Irving Lavin (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), 167–95].

- Aby Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne, ed. Martin Warnke and Claudia Brink (Berlin: Akademie Verlag, 2000).

- Aby Warburg, Mnemosyne: Grundbegriffe, 2 vols. (1928–29). London: Warburg Institute Archive, vol. iii, 102.3–4.

- Heckscher, ‘‘Erwin Panofsky: A Curriculum Vitae’’ (1969), in Art and Literature, 341.

- Warburg, ‘‘Seminar ̈ ubungen ̈ uber Jacob Burckhardt’’ (1927), Idea: Jahrbuch der Hamburger Kunsthalle, ed. B. Roeck, 10 (1991): 86–89 [‘‘Texte de cloture du s ́ eminaire sur Burckhardt, ’’ trans. D. Meur, Les Cahiers du Mus ́ ee national d’Art moderne, no. 68 (1999): 21–23, and my introduction, ibid., 5–20].

- Deuteronomy 11:22.

- Scholem, ‘‘Devekut, or Communion with God’’ (1949–50), in The Messianic Idea in Judaism, 203–26. In Jewish philosophy of the medieval period, dybbuk and devekut designated the ‘‘conjunction with the agent intellect.’’ See M.-R. Hayoun, ‘‘Dibbuq ou dev ́ equt (conjonction avec l’intellect agent), ’’ in Encyclop ́ edie philosophique uanverselle, ii: Les Notions philosophiques, ed. S. Auroux (Paris: PUF, 1990), 643–44.

- Warburg, Mnemosyne: Grundbegriffe, 2:3 (note dated July 2, 1929).

- See Didi-Huberman, L’Image survivante.

- Georges Didi-Huberman, ‘‘Pour une anthropologie des singularit ́ es formelles: Remarque sur l’invention warburgienne, ’’ Gen` eses: Sciences sociales et histoire, no. 24 (1996): 145–63.

- Victor Klemperer, The Language of the Third Reich: LTI, Lingua Tertii Imperii: A Philologist’s Notebook, trans. Martin Brady (1946; London and New Brunswick, N.J.; Athlone Press and Transaction, 2000).

- E. Panofsky, ‘‘Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst’’ (1932), in Aufs ̈ atze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft (Berlin: Wissenschaftsverlag Volker Spiess, 1998), 85–97.

- Jan Bialostocki, ‘‘Erwin Panofsky (1892–1968): Thinker, Historian, Human Being, ’’ Semiolus 4, no. 2 (1970): 70.

- Heckscher, ‘‘Erwin Panofsky: A Curriculum Vitae, ’’ in Heckscher, 350 n. 11.

- Panofsky, ‘‘Three Decades of Art History in the United States: Impressions of a Transplanted European’’ (1953), in Meaning, 329–30. On Panofsky’s first years in the United States, see Colin Eisler, ‘‘Kunstgeschichte American Style: A Study in Migration, ’’ in The Intellectual Migration: Europe and America, 1930–1960, ed. D. Fleming and B. Bailyn (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969), 544–629; K. Michels, in The Art Historian: National Traditions and Institutional Practices, ed. M. F. Zimmermann (Williamstown, Mass.: Clark Art Institute, 2003).

- Warburg, Mnemosyne: Grundbegriffe, 2:8 (note dated June 8, 1929).

***

Если Вы обнаружили ошибку, сообщите о ней в комментариях.

Для цитирования:

Диди-Юберман Ж. Экзорцист // Confronting images: questioning the ends of a certain history of art. Пер. Ludens Modus (2023) [Электронный ресурс]. URL: https://syg.ma/@ludensmodus/zhorzh-didi-yuberman-ekzorcist