Позднее искусство романтизма: новый русский Шлегель

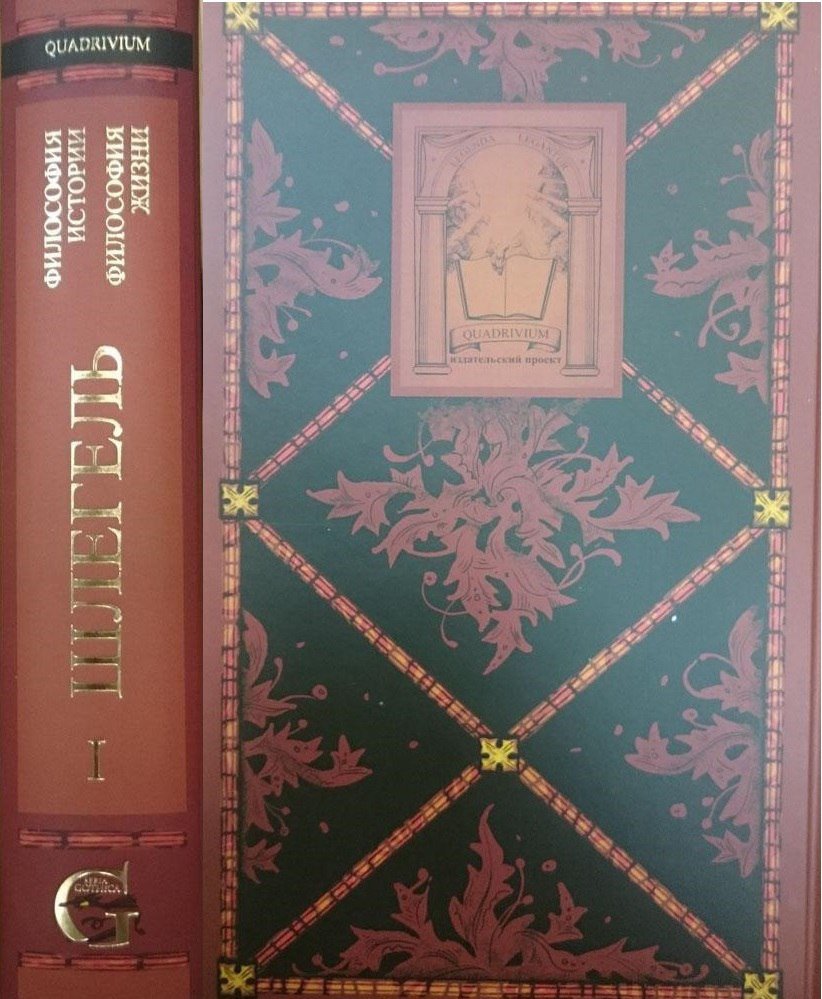

Шлегель, Карл Фридрих Вильгельм фон. Сочинения. Том 1. Философия жизни. Философия истории. / пер. с нем. В.М. Линейкина; Д.К. Трубчанинова; науч. ред. В.В. Феллер. — СПб.: Изд. проект Quadrivium, 2015 — 816 c.

Книга представляет нам позднего Шлегеля, лекций 1827 и 1829 года, венского жителя, католика, непримиримого противника гегельянства. «Философия жизни» не имеет никакого отношения к движению начала ХХ века: жизнью он называл политическую жизнь, и исследовал, какие науки могут приблизить нас к идеальному государству. Только он заменяет онтологию Платона своей гносеологией: ему важно, что науки находятся на различном расстоянии от истины, и только их констелляция может хотя бы указать в сторону истины. Науки не могут дать точное руководство к блаженной жизни, но могут пробудить творческое желание к ней. Это известнейшие положения романтической философии, но находящиеся в лекциях Шлегеля чеканные формулы, ясные до безумия и взыскательные к себе. Как и во времена «Атенея», основой научной рациональности объявляется алфавит: где есть созерцание элементов, где сочетания букв поднимают целые пласты мысли, где сама реальность держится как на точках на названных буквах — там и может состояться жизнь, искусство и история.

Шлегель постоянно обращается к этимологиям, к истории слов, но совсем не так, как в ранние времена романтизма. Тогда этимологии служили идеализации языка, который некогда, в неиспорченном виде, нес конструктивные смыслы. Это была попытка перебороть практику теорией, открыть путь творческой лаве теории. Но теперь, в поздних лекциях, язык уже не идеализируется, напротив, подчеркивается его абсурдность, сновидческие этимологии, грезы первоначальных смыслов, от которых спасали только законодатели, от Моисея до недавних государей. Апология монархии у Шлегеля уже основывается не на представлении о

Законодатель, по Шлегелю, проводит исключительно работу отбора, но отбирает не вещи, а знаки. Например, Моисей, по Шлегелю, из громадного запаса египетских иероглифов отобрал только скудный состав букв. Законодатель уже не может постоянно ориентироваться в том потоке желаний, который несет буквы и смыслы, он ставит этому потоку препоны в виде строгого экзамена, обращенного к самой природе. Он спрашивает природу, действительно ли эти желания так уж утешают ее, или же они только повергают в тоску. Как Платон изгонял из своего государства поэтов, так и Шлегель изгоняет из своего государства образы желания. Как Платон требовал идти по ступеням космических и социальных иерархий, так и Шлегель требует идти по ступеням Откровения, разлитого в природе — приходя от покоя природы к интенсивности истории. Новое здесь в сравнении с ранним романтизмом только представление о том, что история не просто тратит энергию интенсивности, но оживает в своей интенсивности, как только возвращается в себе, каясь в том, что зрела она и взрослела слишком медленно. Мало трудов, где мысль о покаянии за лень ума, за косность, за инертность была бы столь явно высказана, как в лекциях Шлегеля: всякая лень есть сбой и порча точной аппаратуры, ведущей корабль человечества к цели — у Шлегеля кантовские ноты тоже звучат в многоголосье его речи.

Гегель для Шеллинга — философ, не способный остановиться в переделке такой аппаратуры. Шлегель напоминает Филона Александрийского, с его отождествлением «благодати» и «пребывания» (ἐνδιαίτημα), равно как и Прокла, который говорил об «охвате» (σύνεξις) как способе, им же Бог познает мир. Ему важно, чтобы мир был охвачен высшей волей, чтобы история включала себя хотя бы иногда пребывание благодати. Со всем остальным справится человеческое знание, университетская кафедра, на которой быстро будут решены оставшиеся вопросы.