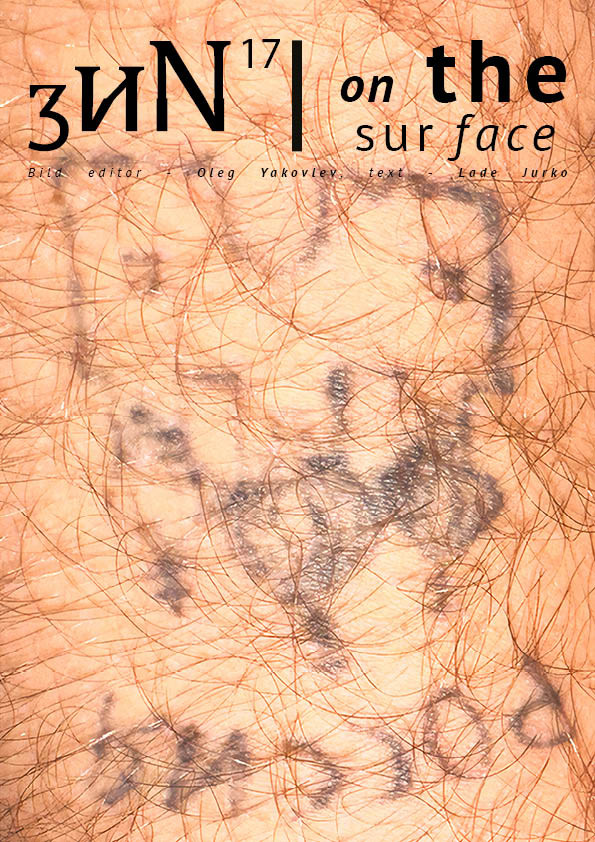

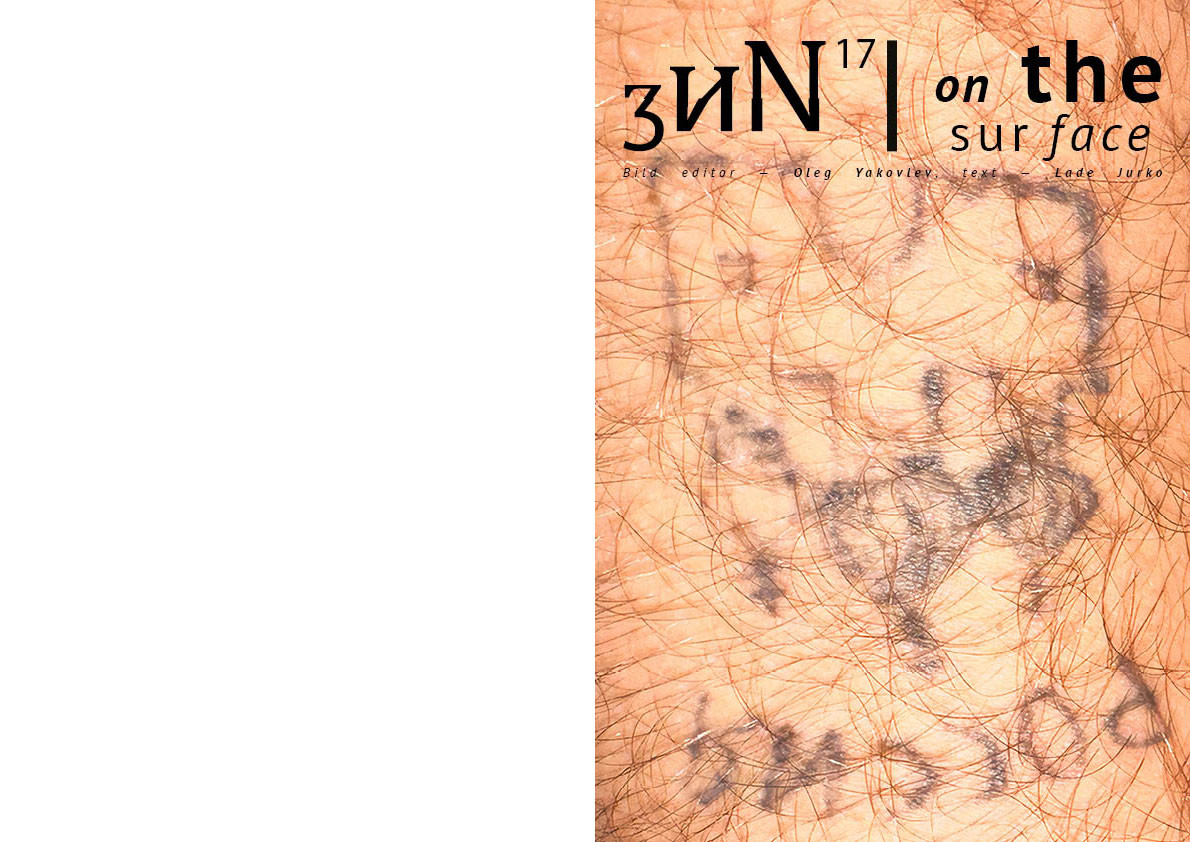

ʒиN 17 : on the surface

Bild editor — Oleg Yakovlev, text — Lade Jurko

Субинцизия — ритуальное подрезание задней стенки губчатой части уретры. О различных формах инициации я узнал из курса истории религии. Какие только ужасы люди не вытворяют со своими гениталиями, чтобы вызывать благосклонность самых различных божеств или же просто выжить в не самых простых природных условиях! У некоторых коренных народов Австралии мужчинам надрезали уретру, чтобы затем белые европейские ученые гадали, зачем им все это надо. Повторение надреза, вызывающее кровотечение, называли мужской менструацией. Моя смелая учительница биологии говорила, что у мужчин тоже бывает менструация, но не уточнила, как она происходит. Недавно у меня текла кровь из задницы после травматичного секса, или, может быть, речь о белых облачных пятнах, которые я иногда нахожу на трусах, отправляясь в душ? Я разгадываю эту загадку, ведя отсчет с парты седьмого класса, периодически гадая, что можно считать таковым. Возможно, в племени Марии Георгиевны практиковали субинцизию, или она что-то знала о своем отце, чего не знали мы о наших.

Subincision is the ritual slicing of the back wall of the spongy part of the urethra. I learned about all sorts of initiation rites in a history of religion course. The horrors people inflict on their genitals to curry favor with various gods or just to survive in harsh natural conditions! Some Indigenous Australian tribes cut men’s urethras, leaving white European scientists scratching their heads about why. Repeated cuts that caused bleeding were dubbed “male menstruation.” My bold biology teacher once said men have periods too, but she didn’t elaborate on how. Recently, I had blood coming out of my ass after some rough sex—or could it be those white, cloudy stains I sometimes find on my underwear before showering? I’ve been puzzling over this since seventh grade, wondering what counts as “that.” Maybe Maria Georgievna’s tribe practiced subincision, or she knew something about her father that we didn’t about ours.

Вернемся к увечиям. Заходя в твиттер, почти каждый раз я вижу один и тот же член. Это парень, который в начале вторжения переехал из Москвы в Алматы. У него красивый, хрестоматийный член, как будто выписанный из учебника, с огромным серебристым кольцом, торчащим из уретры. Это зрелище каждый раз вызывает у меня легкую дрожь. Как он уживается с тем, что, вырываясь из уретры, его моча стекает по блестящей поверхности металлического кольца? Что он чувствует, занимаясь сексом? Долгое время я жил с фимозом — болезнью, при которой головка члена не может до конца выйти из-за плотного смыкания крайней плоти. Многие, но не все, находили эту небольшую деталь привлекательной, мне же это доставляло значимый дискомфорт. Секс ассоциировался с болью, пока, уже будучи достаточно взрослым, я не решился на операцию. Члены рассекают направо и налево, из них брызжет кровь, но все-таки это не мужская менструация. Мир сложнее, чем неуместная метафоризация.

Back to mutilations. Every time I open Twitter, I see the same dick. It belongs to a guy who fled Moscow for Almaty at the start of the invasion. His cock is gorgeous, textbook-perfect, with a massive silver ring jutting out of the urethra. The sight gives me a slight shiver every time. How does he deal with his piss streaming out of the urethra and trickling down the shiny metal surface of that ring? What does he feel during sex? For years, I lived with phimosis—a condition where the foreskin clings too tightly, keeping the head of the dick from fully emerging. Some found this little quirk hot, but for me, it was a major discomfort. Sex meant pain until, well into adulthood, I finally got the surgery. Dicks get sliced left and right, blood spurts, but that’s still not “male menstruation.” The world’s more complex than clumsy metaphors.

Всяческие искажения нормы того, как должны выглядеть половые органы, мне приходилось наблюдать в советских учебниках по сексопатологии, которые лежали в стопках книг моих родителей-медиков. Я листал страницы с черно-белыми фотографиями ничего не понимающих людей разного возраста и пола, кажется, среди них даже были дети. Увеличенные яички, несоразмерно большая головка, вариации вагинальных абстракций — каждый раз я находил что-то новое. Я пользовался этими книгами как порнографией, которая всегда была под рукой, в отличие от газет «Спид-инфо», в обилии валяющихся возле почтового отделения, находящегося в нашем доме, чем я необъяснимо страшно гордился. Возможно, это повлияло на меня в желании записывать все мельчайшие детали впечатления от тел всех моих партнеров.

All kinds of deviations from the “norm” of how genitals should look—I saw them in Soviet sexopathology textbooks stacked among my doctor-parents’ books. I’d flip through pages of black-and-white photos of clueless people of all ages and sexes, maybe even kids. Enlarged testicles, disproportionately huge glans, vaginal abstractions—each time, something new. I used those books as porn, always within reach, unlike the piles of *SPIDinfo* newspapers littering the ground near the post office in our building, which, for some reason, I was inexplicably proud of. Maybe that’s why I’m driven to jot down every tiny detail about the bodies of my partners.

От моего тела и от тел других я испытывал несколько ощущений. Например, когда я думал о самоубийстве, я явно представлял боль от удара поезда или от столкновения с землей при свободном падении. Потом я видел сцены плачущей мамы. Так проявляет себя инстинкт самосохранения? В этот момент я отделялся от него и воспринимал как отдельный субъект. Есть наука биосемиотика, которая рассматривает тело как иерархию семиотических систем: от молекулярных (например, сигнальные пути в клетках) до организменных (поведение, жесты, мимика) и социальных (язык, культура).

My body and others’ bodies stirred all sorts of sensations. Like when I thought about suicide, I could vividly feel the pain of a train’s impact or hitting the ground in a free fall. Then I’d picture my mom crying. Is that the survival instinct kicking in? In those moments, I detached from it, seeing it as a separate entity. There’s a science called biosemiotics, which views the body as a hierarchy of sign systems: from molecular (like cell signaling pathways) to organismic (behavior, gestures, facial expressions) and social (language, culture).

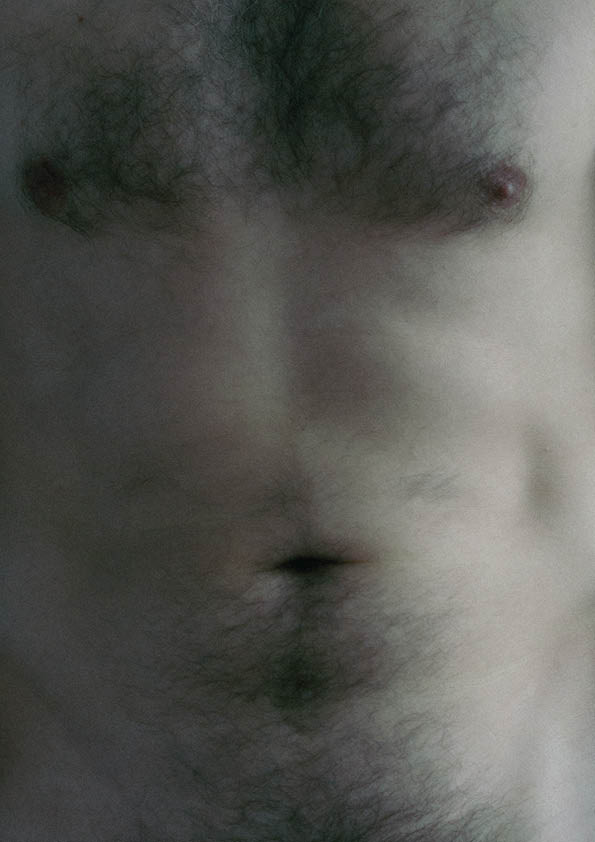

Последние несколько лет я потратил тысячи евро, протусовался месяцы в тренажерных залах и танцевальных студиях, приговаривая как присказку, что мое тело никогда не было таким оснащенным, даже в возрасте 18 лет. Смотрясь каждое утро в зеркало, я не замечаю качественных изменений. Кажется, я еще не заслужил права возбуждать кого-то. Вот решу проблему с маленьким шариком в локтевом суставе, болью в спине, саднящей, как после нескольких ударов плетьми! «Объем тела состоит из объемных пятен», «комков», пишет биолог Сергей Чебанов. Я представляю субстанцию мужского тела в красках и формах, которую придали бы ему Люсьен Фройд или Фрэнсис Бэкон.

These past few years, I’ve blown thousands of euros, spent months grinding in gyms and dance studios, chanting like a mantra that my body’s never been this jacked, not even at 18. Yet every morning, staring in the mirror, I see no real change. I feel like I haven’t earned the right to turn anyone on. Once I fix that little lump in my elbow, the back pain that stings like lashes from a whip! “The body’s volume is made of volumetric patches, ” “lumps, ” writes biologist Sergey Chebanov. I imagine the substance of a male body in the colors and forms Lucien Freud or Francis Bacon would give it.

Получается, что эти художники были максимально близки к анатомической точности, в отличие от рембрандтовского трупа, окутанного мистическим светом на уроке анатомии доктора Тюльпа.

It turns out that these artists were as close as you can get to anatomical precision, unlike Rembrandt’s corpse, shrouded in mystical light during Dr. Tulp’s anatomy lesson.

Генетический тест показал, что у меня высокий уровень эстрогена, женского гормона, что может негативно сказываться на моем здоровье. Моя женская часть меня убивает. Возможно, поэтому мой пот пахнет цветами, а я никогда не чувствовал себя до конца мужчиной. Когда говорят «вот тот мужчина», «ты как все мужики», «мужской» и прочее, я думаю, что это про кого-то другого, не про меня. Ведь это так гормоны влияют на нас?

A genetic test showed I have high levels of estrogen, the female hormone, which could be harming my health. My feminine side is killing me. Maybe that’s why my sweat smells like flowers, and I’ve never fully felt like a man. When people say, “that’s a real man, ” “you’re like all guys, ” or “manly, ” I think they’re talking about someone else, not me. Is this just hormones messing with us?

Когда мы уже жили вместе с мужем больше года, он был очень увлечен бодибилдингом, покупал стероиды и регулярно колол их. Я замечал, как на нем распухает его белая учительская рубашка. Мужчины искусственно делают себя более мужественными, чтобы быть красивее, чтобы быть привлекательнее на биологическом уровне. Я замечаю, как мое тело медленно меняется под воздействием ежедневных тренировок, ядовитые пары эстрогена снижаются, и я становлюсь здоровее, смиряюсь со своей мужской идентичностью.

After living with my husband for over a year, he got really into bodybuilding, buying steroids and injecting them regularly. I noticed how his white teacher’s shirt started bulging. Men artificially make themselves more masculine to be hotter, more biologically appealing. I see my body slowly changing under the grind of daily workouts; the toxic fumes of estrogen are fading, and I’m getting healthier, coming to terms with my male identity.

Эти размышления заставляют вспомнить бердашество — способ поведения у некоторых сообществ коренного населения Америки, когда различные их представители примеряли на себя разные гендерные роли: мужчины носили женскую одежду, занимались домашним хозяйством, женщины ходили на охоту с мужчинами. Белые ученые назвали такую практику третьим полом, присваивая другим рамку собственного мировоззрения. В какой-то из этих иерархических моделей бердашем можно было перестать быть по собственной воле.

These thoughts bring to mind berdache—a way of life in some Indigenous American communities where people took on different gender roles: men wore women’s clothes, did household chores; women hunted alongside men. White scholars called this a “third gender, ” imposing their own worldview. In some of these hierarchical models, you could choose to stop being a berdache.

Еще до недавних пор, чтобы современное и прогрессивное белое общество ассоциировало тебя с твоим гендером официально, тебе необходимо было пройти через комплекс сложных хирургических процедур. Чтобы быть женщиной, тебе нужно сначала отрезать член и яйца, оборвать связующие нити андрогенеза. Я не хочу резать себя, чтобы сегодня почувствовать себя женщиной, я не хочу подвергать многогранные ощущения, сигналы и символы, отношения с моими гормонами, мои способы коммуникации с кишечным микробиоценозом числовому измерению.

Until recently, for modern, progressive white society to officially recognize your gender, you had to go through a slew of complex surgeries. To be a woman, you’d first need to chop off your dick and balls, severing the threads of androgenesis. I don’t want to cut myself to feel like a woman today. I don’t want to reduce the multifaceted sensations, signals, and symbols—my relationship with my hormones, my communication with my gut microbiome— to a numerical measure.

В детстве я засыпал, глядя в пол, и представлял, как завтра я проснусь женщиной, но в значении талантливого мистера Рипли или Роджера из «Американского папаши», инопланетянина со страстью к имперсонациям. Мне хотелось примерить на себя другие личности вместе с их гендером. Когда я растолстел на фоне стресса и сидения дома, зависимости от вредной еды из доставки, вызванных ковидом, смотря в зеркало, я не видел там толстого человека. Я видел черную челку, скрывающую половину лица, безразмерную черную футболку, очертания лица. Мне не нравился этот человек, я просто его не видел.

As a kid, I’d fall asleep staring at the floor, imagining I’d wake up a woman, but in the sense of The Talented Mr. Ripley or Roger from American Dad—an alien with a flair for impersonation. I wanted to try on other personalities along with their genders. When I got fat from stress, staying home, and a junk food delivery addiction during COVID, I didn’t see a fat person in the mirror. I saw black bangs covering half a face, a baggy black T-shirt, the outline of a face. I didn’t like that person; I just didn’t see them.

В некоторых из сообществ коренных американцев «бердаши» обладали символической и ритуальной властью, могли становиться шаманами. Например, лхамана Ве’ва были культурным послом народа зуни в Вашингтоне в 1886 году и участвовали в ритуалах, связанных с духовной жизнью племени. Вот еще один пример, как российский колониальный этнограф Борогораз описывал многообразие гендерных ролей народа луораветлан следующим образом:

«Чукчи с северо-востока Сибири признавали четыре гендера: гендерных мужчин, которые являются мужчинами с точки зрения пола; гендерных женщин, которые являются женщинами с точки зрения пола; гендерных женщин, которые являются мужчинами с точки зрения пола; гендерных мужчин, которые являются женщинами с точки зрения пола. „Мужчина, который изменил своему полу, называется „нежный мужчина“ или „сходный с женщиной“, не’учика, а женщина, которая изменила своему полу, называется ка’чикичека“».

In some Indigenous American communities, “berdaches” held symbolic and ritual power, sometimes becoming shamans. For example, the lhamana We’wha was a cultural ambassador for the Zuni people in Washington in 1886 and took part in rituals tied to the tribe’s spiritual life. Here’s another example: Russian colonial ethnographer Bogoraz described the gender diversity of the Luoravetlan people like this:

“The Chukchi of northeastern Siberia recognized four genders: gender men, who are male by sex; gender women, who are female by sex; gender women, who are male by sex; gender men, who are female by sex. ‘A man who has changed his sex is called a “soft man” or “like a woman, ” ne’uchika, and a woman who has changed her sex is called ka’chikicheka.’”

Если бы Борогораз читал труды Джудит Батлер, он бы совсем иначе описал встречу с луораветлан. Как бы они сами описали встречу с Борогоразом?

If Bogoraz had read Judith Butler, he’d have described his encounter with the Luoravetlan differently. How would they have described their encounter with Bogoraz?

Искусство драг-квин, как шаманизм, переодевание, танец, ритуал, смещение ролей, запутывание духов. Я примерял на себя роли драг-квин, открывающей рот под песни St. Vincent или Земфиры.

The art of drag queens is like shamanism—cross-dressing, dance, ritual, role-switching, bewildering the spirits. I’ve tried on the role of a drag queen, lip-syncing to St. Vincent or Zemfira.

Мои героини — эти бисексуальные и гомосексуальные женщины с гитарой, так как моей женской репрезентации чужда гипертрофированная чувственность и манерность, она асимметрична. Среди драг-квин очень много закомплексованных людей, они не любят свое тело, свое отражение, не любят свои тела. В гомосексуальных сообществах они подвергаются остракизму из-за гендерного ритуала, к которому многие еще более закомплексованные мужчины не могут смириться. На свиданиях они врут, что работают в шоу-бизнесе, не уточняя, в каком.

My heroines are these bisexual and homosexual women with guitars, because my feminine expression shuns exaggerated sensuality and mannerisms; it’s asymmetrical. Many drag queens are deeply insecure, hating their bodies, their reflections. In gay communities, they face ostracism over their gender rituals, which many even more insecure men can’t stomach. On dates, they lie, saying they work in “showbiz, ” dodging the specifics.

Чтобы скрыть выпирающий живот, я натягиваю шорты повыше, налепляю пластырь телесного цвета на болячку на левой ноге, которая не заживает несколько месяцев — причина этому Пифагор, Гераклит, Филолай и Архит и их последователи, придумавшие гармонию, идиотские требования к красоте тела, которые применялись кучкой умных людей в уже давно умершей цивилизации, не похожей на наши современные государства.

To hide my protruding belly, I pull my shorts up high, slap a flesh-colored bandage on a sore on my left leg that hasn’t healed for months—blame Pythagoras, Heraclitus, Philolaus, Archytas, and their followers, who cooked up “harmony” and idiotic body beauty standards applied by a clique of brainy types in a long-dead civilization, nothing like our modern states.

Я считал, что у меня некрасивая грудь, поэтому поместил на нее татуировку с мифическим сюжетом, оставленным на металлической пряжке древними жителями Предуралья, подсознательно заменив татуировку на волосы — еще один маркер мужественности, в которой симметричность, припухлость придают мужской груди состояние объекта, куска мяса на магазинном прилавке, который другие мужчины после работы выбирают с особой тщательностью в любовных приложениях. В детском лагере над одним мальчиком хихикал целый отряд из-за слишком обильной растительности в области паха. Операция опережения созревания, несвоевременное становление мужчиной или женщиной — это то, что тоже не нравится обществу. Лобковые волосы — лагерный квир.

I thought my chest was ugly, so I got a tattoo of a mythical scene from a metal buckle left by ancient Ural dwellers, subconsciously swapping the tattoo for hair—another marker of masculinity, where symmetry and puffiness turn a man’s chest into an object, a slab of meat on a store counter, meticulously picked over by other men on dating apps after work. At summer camp, a whole squad giggled at a boy for his overly bushy pubic hair. Precocious puberty, untimely becoming a man or woman—that’s another thing society doesn’t like. Pubic hair? Camp queer.

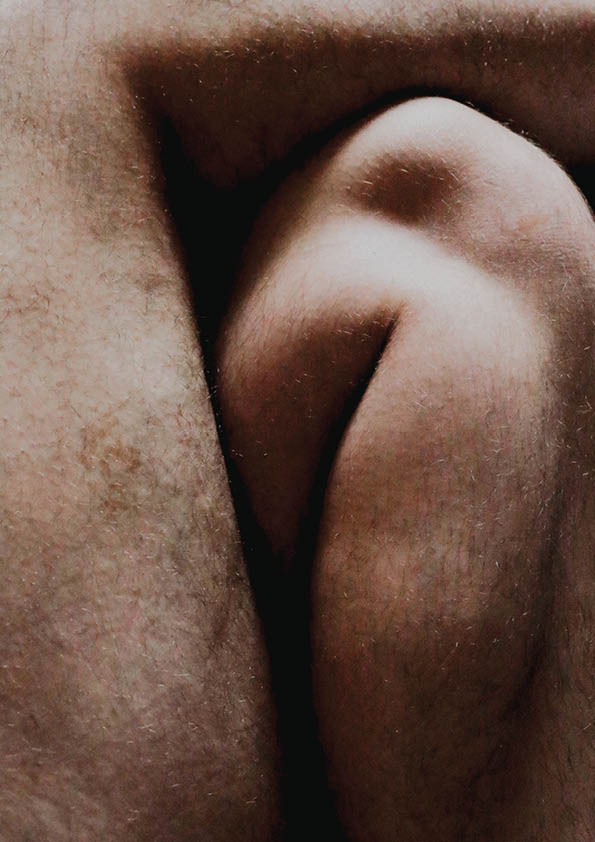

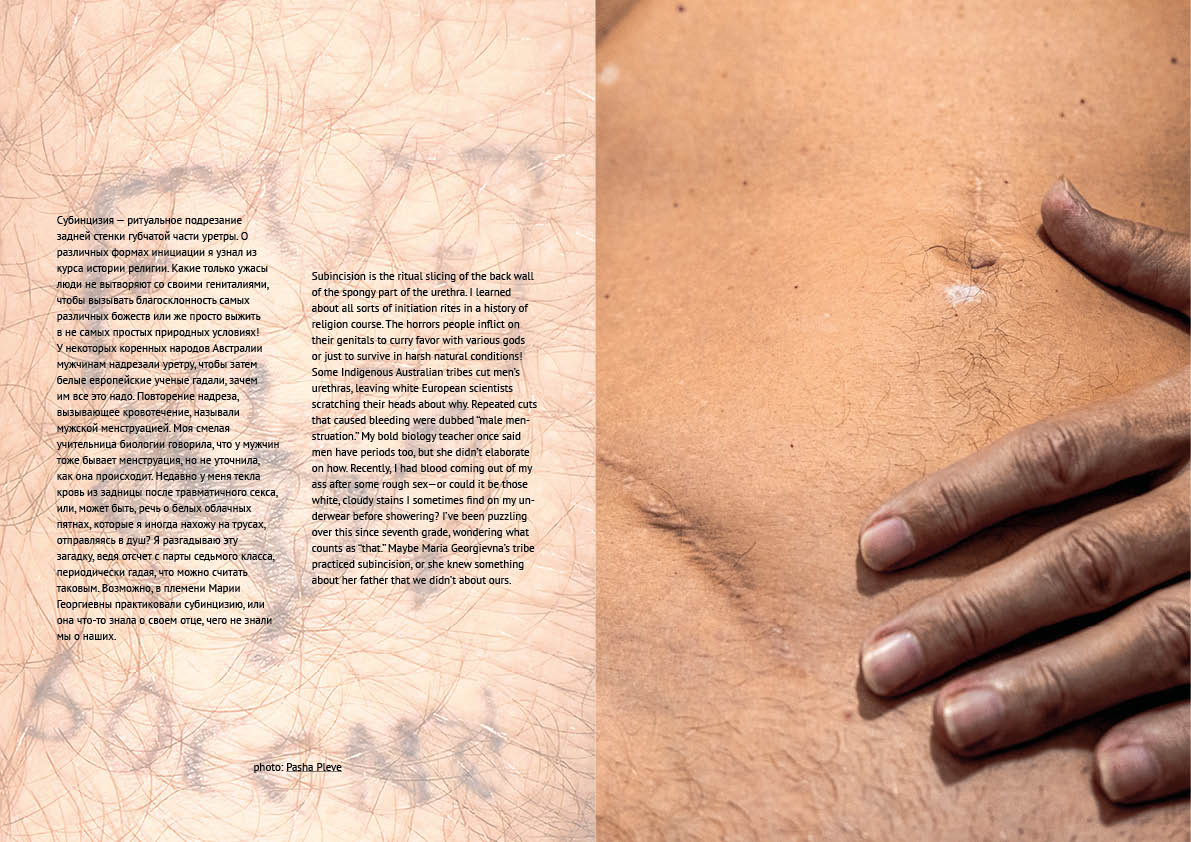

Я собираю обнаженные тела всех моих партнеров, представляю их обнаженными перед тем, как раздеть, помню каждое ощущение от них, помню боль и наслаждение от прикосновений. А еще я помню все моменты мучений, пыток, которым подвергается наше тело в результате неправильного обращения, соприкосновения с другими телами, микробами, грибами, руками, ногами, членами. Острая боль — пограничное осознание, портал между мирами, когда четкая ассоциация со своим телом. В моей памяти зафиксированы фрагменты невыносимых приступов разрушительного ужаса при отравлении, заражении, сенсорной перегрузки. Болела голова, член, живот, как после субинцизии, так что я не мог встать, открыть глаза, уснуть, подумать о чем-то хорошем, написать этот текст.

I collect the naked bodies of all my partners, picturing them nude before undressing them, remembering every sensation, the pain and pleasure of their touch. I also recall every moment of torment, the torture our bodies endure from mishandling, contact with other bodies, microbes, fungi, hands, feet, dicks. Sharp pain is a borderland awareness, a portal between worlds, when you’re acutely tied to your body. My memory holds fragments of unbearable bouts of destructive horror from poisoning, infection, sensory overload. My head, dick, stomach ached—like after a subincision—so bad I couldn’t stand, open my eyes, sleep, think of anything good, or write this text.

Фотофрагменты тел, представленные в этом Зине, теоретически могут быть скомпонованы заново — так, чтобы в сумме образовалась новая объемная фигура, новое тело. В этом теле исходные фрагменты станут его поверхностью, а значит — скроют внутреннее содержание за обнажённой фигуративностью формы, оставив наблюдателю лишь внешний облик. Текст, помещенный за изображением, возможно, станет новым образом — не тем, что улавливается взглядом, но тем, что можно «прочесть» иначе.

The photo-fragments of bodies presented in this zine can, in theory, be recomposed — forming a new three-dimensional figure, a new body. In this body, the original fragments become its surface, concealing the inner content behind the exposed figurative form, leaving only the outward appearance to the observer. The text placed behind the image may act as a new kind of image — not one that can be grasped by the eye, but one that can be “read” differently.

D.M.