Возвышенная механика, чудовищная архитектура (часть 1, окончание).

(Полная версия статьи опубликована в журнале «Неприкосновенный запас», №107 (3/2016)).

Здание-колонна было известно задолго до Лооса, но ему удалось вдохнуть в этот образ новую жизнь. Существует Башня-руина, построенная Фельтеном в Царском селе (1771-1773) и “Colonne brisee” (ок. 1780) неизвестного архитектора в парке Дезер де Ретц в Шамбурси, к западу от Парижа, представляющая собой четырехэтажный дом с винтовой лестницей и подвалом. Эти постройки намного меньше воображаемой башни “Chicago tribune” и, что самое главное, были построены как парковые затеи (follies), доступные взорам немногих и находящиеся в тех местах, где предполагается поведение, отличное от нормированного городского. Другое дело — проект Лооса, предназначенный для мегаполиса. Семантика городских сооружений совершенно иная, и до самого последнего времени они чуждались игрового начала. Игра же, затеянная Лоосом, в силу своих масштабов, выходила исключительно мрачной. Здание в виде элемента здания представляет собой овеществленную синекдоху, т.е. вид метафоры, где часть выступает в роли целого. Но колонна, напомним, может быть не только частью колоннады. Если она изображает человеческое тело, так ведь и человек умеет многое, кроме как стоять в строю. Отдельно расположенная колонна еще в античности сделалась монументом в честь героя или правителя. И почти сразу на вершине колонны оказывается статуя соответствующего персонажа.

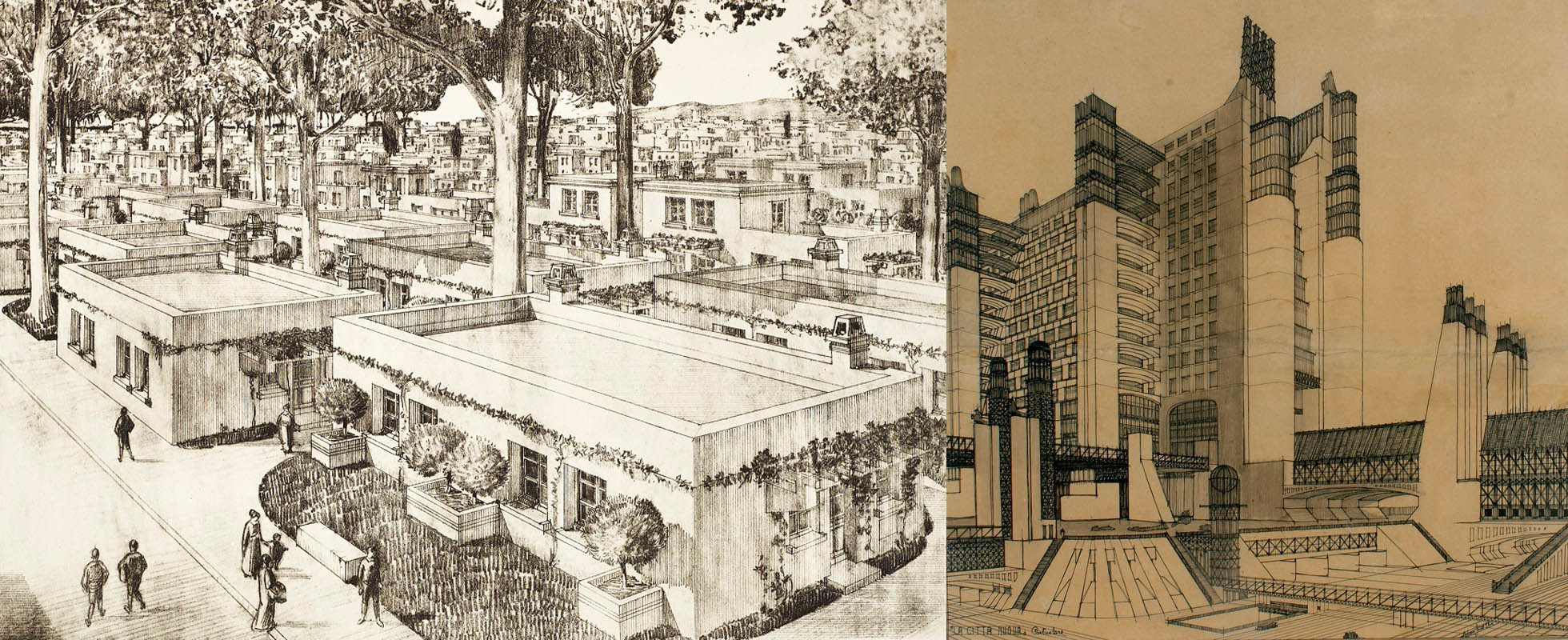

На первый взгляд кажется, что эффект, который производят вещи, подобные лоосовской колонне (да и кирхеровской башне тоже), наилучшим образом описывается фрейдовским понятием жуткого. Нарушение масштаба, проницаемость границ, которые наш повседневный опыт приучает считать незыблемыми — вот источники жуткого в архитектуре. Многие проекты раннего модернизма и Ар Деко удивляют, но это удивление не связано с радостью. Город-сад Эбенезера Говарда или «Индустриальный город» Тони Гарнье должны были состоять из небольших коттеджей, соразмерных человеку и создающих комфортную среду. Модернистская же архитектура, отсчет которой начинают с альбома Антонио Сант-Элиа 1914 года, сразу начинает играть с преувеличенной монументальностью и порожденным ей дискомфортом. Вскоре в эту гонку включаются и более традиционные архитектурные направления.

Возможно такой преувеличенный масштаб сооружений предполагает уравнивание модернизм с этатизмом. Корбюзье, пока не стал звездой всемирного масштаба, усердно искал союзников среди диктаторов и среди воротил бизнеса. Кто был бы в состоянии найти средства на осуществление проектов Сант-Элиа, не говорится, но можно предположить, что это сильное и активное государство.

Как пишет Умберто Эко («Отсутствующая структура») искусство предлагает потребителю то, чего он от него не ждет. Архитектурное же сообщение имеет по преимуществу (хотя и не исключительно) конформистский характер. Задача архитектора-практика заключается в том, чтобы предложить максимум новизны, не вызвав у потребителя чувства резкого дискомфорта. В свою очередь, утопическая архитектура ведет игру с ожиданиями зрителя, который вправе счесть предложенную архитектурную среду дискомфортной, а утопию — антиутопией.

Можно подумать, что Эко смягчает высказывания Лооса, сохраняя их общий смысл. Правда, австрийский архитектор вовсе отказывает архитектуре (в первую очередь — архитектуре жилища) в возможности производить какие-либо сообщения, помимо чисто конформистских (в отличие от изобразительного искусства, не связанного требованиями утилитарности — здесь Лоос считает нонконформизм нравственным долгом). В этом мире крайностей может существовать либо серьезное и даже душераздирающее искусство, либо — ковры и котики. Правда, постройки самого Лооса, противореча его собственным положениям, конформистскими вовсе не были.

Но вернемся же к нашим колоннам. Колонна привычно соотносится с человеческим телом и предполагается непроницаемой, как и само тело в нормальных обстоятельствах. Мы видим, тем не менее, что колонна Лооса оказывается полой, а башня Кирхера, скорее всего, не имеет внутреннего объема. Обе обманывают наши ожидания — и довольно неприятным образом, если продолжить телесную аналогию. Точно так же противоречит нашим представлениям и мир, изображенный Кирхером в книге “Mundus Subterraneus”. Кирхер показывает нам моря огня, расстилающиеся под лесами и полями. Сама земная поверхность оказывается тонкой пленкой, натянутой над бездной, и оказывается, что мы в прямом смысле слова живем на вулкане. Если о духе барокко принято говорить, как о постоянной тревоге, что может продемонстрировать ее ярче этих образов? И как можно определить желание жить и возводить города с высокими башнями поверх бурлящих огненных потоков? Виктор Мазин указывает, что концепция возвышенного у Берка и Канта связана с удовольствием мазохистского толка. Изображение бедствий и страданий потому так привлекательны, что мы примеряем их на себя и постоянно оцениваем свое настоящее положение с учетом увиденного. Нарушение привычных масштабов окружающего нас предметного мира можно, наверное, счесть одним из базовых страхов современного человека — иначе невозможно объяснить все разновидности сюжета «Гулливер среди великанов», которые нам преподносит массовая культура (один из вариантов — путешествие внутри человеческого тела). Забавно, что зеркально симметричный сюжет не возникает никогда. Слишком большим может быть только Другой.

Лоос не мог не учитывать еще и то обстоятельство, что колонна (далеко не обязательно сломанная) представляет собой распространенный мотив надгробной иконографии. Колонна таких размеров, как в его проекте, наводит на мысль о монументе в честь какой-то исчезнувшей расы богов или, скорее, титанов, первого божественного поколения. Этот памятник трудно назвать иначе, нежели чудовищным — и такое определение содержит в себе большой эвристический потенциал, если мы попытаемся объяснить всю эпоху барокко через понятие чудовищного.

На первый взгляд, определение чудовищного можно вывести из фрейдовского понятия жуткого, как превосходную его степень, с другой же стороны, чудовищное далеко не всегда пугает, однако всегда возмущает. Жуткое находится внутри нас, но чудовищное — всегда за пределами нашей личности, тела и опыта. Можно предположить, что мы нуждаемся в чудовищном для более точного (и более эффектного) определения собственной сущности методом от противного.

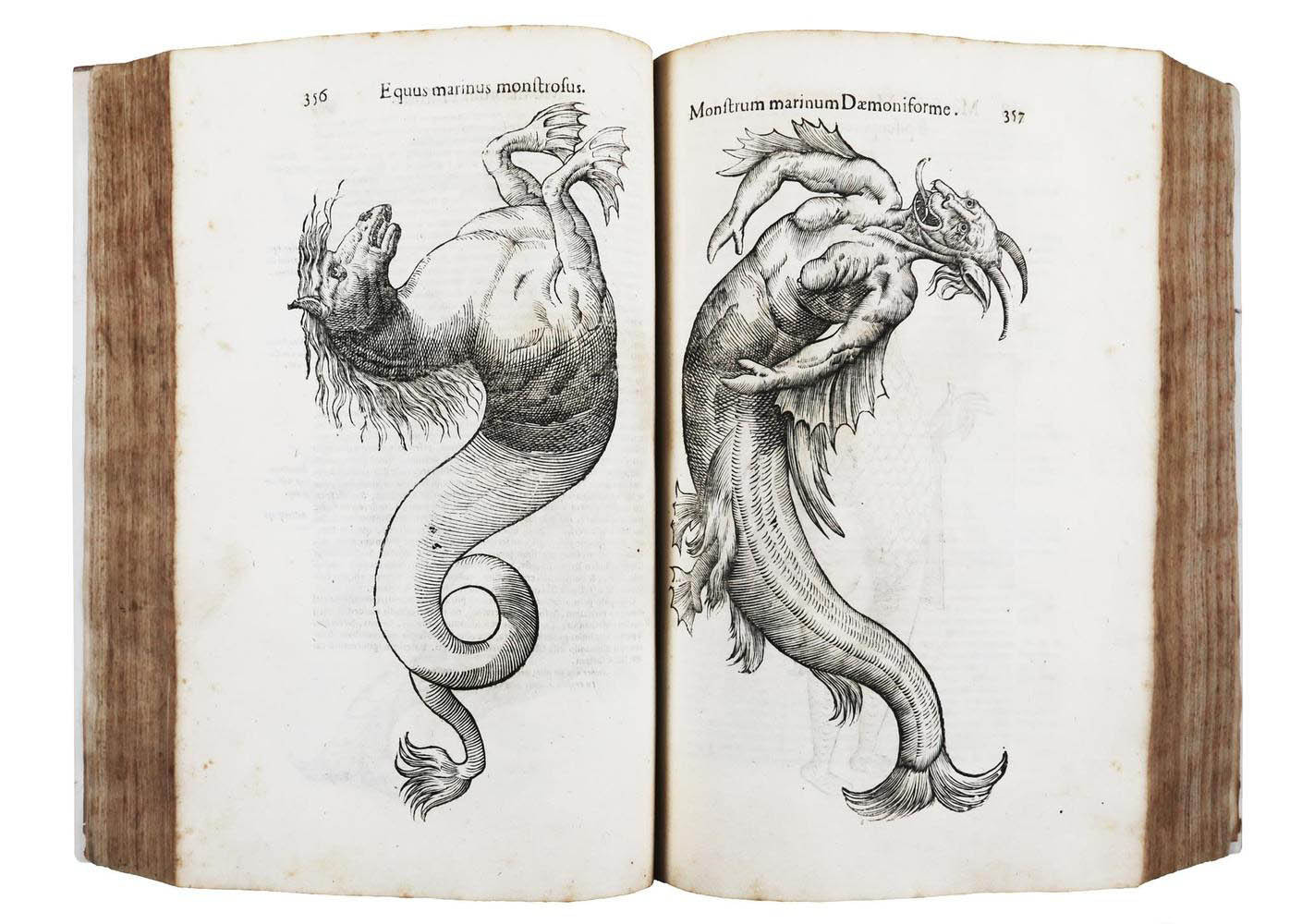

«Чудовище, — пишет Закия Ханафи в книге «Чудовище в машине», — есть “не человек”, и оно явным образом сигнализирует об этом посредством своего тела: тела с избытком членов или с недостаточным их числом, с членами в неправильных местах. Чудовища уродливы, поскольку де-формированы (de-formed), буквально находятся ‘‘вне формы’’, отклоняясь от красоты обыкновенного телесного устройства. Я знаю, что я человек, потому, что я — не это. Чудовище служит для того, чтобы утвердить границы человеческого сразу на “нижнем” и на “верхнем” их пределе: полу-животное или полубог, все прочее — чудовищно».

Чудовищное относится к другому диапазону явлений, нежели жуткое. Эти понятия принадлежат к разным культурам, одна из которых интроспективна и заинтересована в рационализации своего внутреннего мира, другую же культуру, явно экстравертную, заботит демаркационная линия между своим, правильным, человеческим и всем, что в этом мире нам чуждо.

Преодоление непреодолимых границ (трансгрессия) есть без сомнения жуткое явление, поскольку оно проецируется на нашу собственную телесность, нарушение же масштаба, лишающее нас возможности соотносить окружающий мир с собственным телом, чудовищно, но это внешняя по отношению к нам вещь. Чудовища во всем нам противоположны: они нарушают все визуальные приличия (сформулированные по нашему образу и подобию), соединяют несоединимое и оказываются в самых неожиданных местах. Химера чудовищна, поскольку составлена из частей разных животных, несходных между собой. Но если какая-то сила способна поместить голову козы на спину льва, страшно представить, что она может сделать с нами — но это не «мы» в смысле каждого из нас, а условный человек.

Чудовище представляет собой зрительный эксцесс. Оно не всегда страшно, но всегда удивительно, нелепо и, возможно, его даже стоит назвать возмутительным, поскольку оно соединяет в себе то, что должно быть разделено по самой природе вещей. Можно сшить чучело из частей разных животных, — и мы знаем, что барочные кунсткамеры были полны таких произведений таксидермического искусства, — но это обязательно должны быть части мертвых животных. Доктор Моро или Франкенштейн, пожелавшие сотворить химеру, скоро убедились бы в ее нежизнеспособности.

Химерные существа попадают в область жуткого, только если мы имеем склонность соотносить их с собою. Можно однако предположить, что эта привычка к интериоризации внешнего (лежащая в основании понятия возвышенного) появилась не раньше, чем появился сентиментализм. Во всяком случае, в эпоху барокко ее еще нет. Тогда в наших глазах все неправильное («барочное») должно оказаться образом абсолютного Иного, и речь в таком случае может идти о чудовищном par exellence. Монстры из книги Улисса Альдрованди производят отталкивающее впечатление, однако для читателя они всегда будут экзотикой, безопасно размещенной в далеких странах и эпохах, или в музейных склянках со спиртом. Изображение киноцефала не пугает нас, как и изображение кентавра, но лишний раз напоминает о нашей человеческой сущности. Но вот зачем понадобилось столь настойчивое напоминание о человечности — это уже другой вопрос.

Если Просвещение, в лице своих философов и натуралистов, занято систематизацией нормального, барочные натурфилософы, напротив, картируют маргинальное. Стоило бы, вослед Фуко, задаться вопросом: почему именно Просвещение (в лице Линнея) решило повторить труд Адама и вновь дать имена всем живым существам. Ни барокко, ни, допустим, античность, не ставили перед собой подобной задачи. Нормальное было интуитивно понятно, его идентичность не нуждалась в подтверждении через эталонные образцы.

Сон разума рождает чудовищ, как некогда утверждал Гойя; но это справедливо лишь тогда, когда речь идет о просвещенческом разуме. Кошмаром Линнея были бы живые организмы, сочетающие (как, например, утконос) признаки разных систематических групп. Барочный разум, напротив, постоянно и изобретательно конструирует подобных чудовищ. Сочетание всего со всем («всеобщая риторическая культура» по А.В. Михайлову), поэтика кончетти, ломоносовское «сопряжение далековатых идей» с позиций другой эстетики могут показаться нарочитым придумыванием странностей, издевательством над логикой и просто стрельбой из пушек по воробьям. Когда Кольридж посвятил Джону Донну эпиграмму со словами о «вензелях из кочерги», он имел в виду как раз противопоставление произведения и неожиданного материала.

Картирование границ естественного понятно, когда другим членом оппозиции предстает искусственное (которое может не признаваться в качестве отдельной сущности). Если же речь идет о противопоставлении естественного и противоестественного, все рассуждения сводятся к уровню интуиций. Слова о том, что мы потеряли представление о нормальном и допустимом, образующее фундамент некоторых других культур, мало что объясняют.

Исследование редкого и единичного (в т.ч. и чудовищного) вряд ли имеет смысл с точки зрения поиска пределов божественного могущества, поскольку оно беспредельно. Это занятие становится осмысленным не раньше, чем умами мыслителей овладевает механистическая философия, но и в этом случае о «нормальной» работе мира-механизма можно говорить, опираясь на интуицию, или на статистику. Или на эстетику.

Лестница существ, на ступенях которой расположились буквально все, от инфузорий до ангелов, — просвещенческий, а не барочный концепт. На ней нет места для чудовищного, случайного и нецелесообразного, т.е. для единичного. В глазах просвещенческого мыслителя чудовищное не имеет своей сущности, не исключено, что оно представляет собой некий сбой в мироздании. Так, зло определяется исключительно через добро, смерть — через жизнь и т.д.

Согласно Ханафи, «чудовищность или несовершенство возникает

Как напоминает Ханафи, «чудовища вызывают смущение и ужас, поскольку кажутся соединяющими животное с человеческим… Своим неупорядоченным телосложением и перепутанными членами чудовище угрожает низвергнуть любой порядок, разрушить все иерархии. От чудовища несет дикостью и лесами, пространством за пределами законов». Следовало бы уточнить, что разрушение естественной иерархии означает не ее фрагментацию, а полную инверсию, когда наименее организованные формы материи оказываются на самом верху лестницы существ.

Чудовища противоречат нашему повседневному опыту и выходят за пределы нормальной биологии. Чудовищное не только не предполагает веры, но и не связано требованиями правдоподобия. Чудовище невозможно встретить на улице, по крайней мере, сейчас, когда мир сложился и правила игры установились окончательно. Однако в начале времен все могло быть по-другому.

Классическое представление о чудовищах предполагает соединение частей тела человека и животного. Таковы кентавры, гарпии, сирены. Таковы полулюди-полузмеи, бывшие первыми царями Пелопоннеса. Роль этих персонажей двойственна, как и их облик, ведь они одновременно и культурные герои, и страшные монстры, вызывающие безумие у окружающих. Недаром дочери Кекропа, будучи сами детьми чудовищного отца, открыв ларец, где содержался младенец Эрихтоний, сходят с ума и погибают. Но даже самая классическая из мифологий оставляет лазейку для чудовищ модернистской разновидности, сращивающих органическое с механическим.

Миф о Пелопсе, внуке Зевса и отце Атрея, уже содержит технический, если не прямо трансгуманистический эпизод.

Единственным занятием Тантала, отца Пелопса, было испытание на прочность божественных и людских законов. И в самом деле, чем же еще заниматься любимцу богов? Только провокациями, чтобы боги наконец-то испепелили бы его на месте. Но изначальное расположение олимпийцев к такому персонажу более чем естественно: как не уставал повторять Честертон, декадентские настроения свойственны просвещенным и обеспеченным, а вовсе не темным и забитым.

Зевс, как известно, окончательно потерял терпение лишь тогда, когда гостеприимный Тантал поднес ему собственного сына в зажаренном виде. Однако тоскующая по дочери Деметра, как и полагается равнодушной природе, все же съела кусочек — и для воскрешенного Пелопса пришлось делать новое плечо из слоновой кости. Трудно отделаться от мысли, что механический фрагмент, вживленный в тело, усугубил наследственную безнравственность персонажа. Свидетельством этому служит сюжет сватовства: попросив руки Гипподамии, дочери царя Эномая, Пелопс знал, что ему предстоит выступать против царя в гонке на колесницах, и что он не сможет не только победить, но и сохранить свою жизнь: у царя были самые быстрые в мире кони, и он убивал всех, кого обгонял. Чтобы одержать победу, Пелопсу приходится совершить несколько предательств сразу. Сговорившись с царским колесничим, он ставит царю в колесо восковую чеку, колесо в самый напряженный момент скачек соскакивает с оси и царь гибнет. Обманом убив царя, Пелопс расправляется и со своим помощником. Но было и третье предательство: наш герой, не моргнув глазом, обещает колесничему первую ночь с царевной, своей невестой.

(Можно было бы проанализировать миф о Пелопсе в структуралистском духе, возможно даже в пародийном по отношению к

Модернистские кошмары, в которых живая плоть соединяется с механизмом, возвращают нас в область жуткого, понятие же чудовищности при этом размывается.

(Продолжение следует).