Возвышенная механика, чудовищная архитектура (часть 1, начало).

(Полная версия статьи опубликована в журнале «Неприкосновенный запас» № 107 (3/2016)).

Те, кто задним числом рассуждает о традиционной архитектуре, как о явлении более или менее отдаленного прошлого, склонны видеть в ней тщательно разработанную систему трансляции вовне традиционных представлений о мироздании, заявляя, что любое здание до-модернистской эпохи — от Версаля до африканской хижины — обнаруживает трехчастную структуру, воспроизводящую устройство мифологического космоса («нижний» мир, земной мир и верхний мир богов). Произведения же архитектурного модернизма, согласно этой логике, обозначают свою связь с пространством по-другому, что вызывает упреки в дезорганизованности и хаотичности. Критики модернизма исходят из представления о здании как о микрокосме, против чего адепты современной архитектуры всячески возражают. Даже значение архитектуры как средства коммуникации оказалось под сомнением уже в самом начале ХХ века. Единственной, хотя и двусмысленной, привилегией, покуситься на которую не в силах даже самые радикальные реформаторы, оказывается роль индикатора состояния общества и культуры: в конце концов, если Жолтовский и Леонидов работали в одно время, из этого факта можно извлечь если не утешение, то уж точно — какие-то выводы.

Безотносительно нынешнего состояния архитектуры, ее история содержит множество сюжетов, способных пролить свет на то, как человек видел свое место в мире. Такие сюжеты могут быть извлечены из любых закоулков исторической памяти: чем менее известна та или иная история, тем лучше. Эвристическим потенциалом можно задним числом наделить любую странную и забытую историю — чем необычнее, тем лучше.

Два сюжета, представленные здесь, разделены более чем двумя столетиями, и объединяются не как тезис и антитезис, а, скорее, как две попытки сформулировать один и тот же тезис, недостаточные, но этим как раз и интересные.

Труды Атаназиуса Кирхера (1602-1680), иезуита и универсального гения эпохи барокко, никогда не переиздавались после его смерти. Следующее поколение интеллектуалов, сплошь механицисты и картезианцы, поспешило объявить подобную литературу, да и весь мир барочных энциклопедий и кунсткамер, пыльным дедовским хламом, ни для чего уже не нужным. В таком духе Бюффон отзывается об Улиссе Альдрованди, о чем нам поведал в «Словах и вещах» Мишель Фуко, но и Вальтер Беньямин, каких-то восемьдесят лет назад, пишет «Происхождение немецкой барочной драмы» как повествование о пыльных, забытых, нелепых вещах.

В преклонные годы Кирхер написал автобиографию, отмечая на ее страницах, что чувство избранности не покидало его с самых ранних лет. Он был младшим современником Галилея (имени которого нигде не упоминает) и старшим современником Лейбница (с которым некоторое время состоял в переписке). Родившись в немецкой провинции, Кирхер заканчивает свою жизнь в Риме, хранителем собственного музея и автором книг, в которые, кажется, намеревался заключить весь мир без остатка. В отличие от своих собратьев-иезуитов он не путешествует на край света к дикарям и язычникам, но зато все, что привозят миссионеры, становится частью грандиозной картины мира по Кирхеру. Его увлекает не просто необычное, его литературная кунсткамера полна чудовищ. Чудовищна изображенная им полая Земля, пронизанная токами огня, и точно так же чудовищны звероголовые и многорукие боги египтян и китайцев.

В работах последнего времени творчество Кирхера приобретает явные черты арт-проекта, он и сам становится собственным арт-проектом: дешифратором несуществующих языков, производителем вымышленных археологий, неким Борхесом до Борхеса. Похоже, только в таком ключе и можно воспринимать причудливые образцы барочной натурфилософии, не ставшие, в отличие от трудов Галилея и Кеплера, частью позитивистского канона. И тогда кто, как не Кирхер, станет для нас квинтэссенцией подобной науки, стремящейся раскрывать истину о мире, но совпадающей по своим характеристикам с барочным искусством. Эта наука исключительно причудлива, местами страшна и озабочена поисками курьезов и редкостей до такой степени, что, не замечая леса за деревьями, сама становится одним из таких курьезов. Мы видим мир, еще не успевший отделиться от текста (снова вспомним Фуко) и естественнонаучное знание, пока еще прочно сросшееся с гуманитарным, нестрогое и субъективное.

Не вполне понятно, как суровая иезуитская дисциплина, в том числе интеллектуальная, способна сочетаться с размашистым фантазированием, составлявшим сущность фирменного стиля отца Атаназиуса. Так, отрывочные сведения о Древнем Египте, о его гигантских постройках и причудливых богах, позволяют Кирхеру (в книге «Эдип Египетский», 1656) предложить дешифровку египетских иероглифов, столь же неправдоподобную, сколь и захватывающую.

Кирхер заранее знал, что он намерен прочитать в письменах древних египтян, каковые, по его убеждению, «отличаются от обыденного письма, т.е. от букв, слов и различных частей нашей речи. Иероглифы представляют собой лучший, более возвышенный способ письма, родственный абстрактному разуму и внутренней природе вещей, и в силу этого передающий смысл сокрытых тайн природы» (Athanasius Kircher. Prodromus Coptus sive Aegyptiacus. Roma, 1636). Среди энтузиастов, искавших следы “prisca teologia”, он, кажется, был последним, в связи с чем возникает искушение видеть в нем если не просто курьез, то, во всяком случае — великолепный анахронизм, завершающий аккорд странной культуры, неспособной отличить знание от воображения и откровение от опыта.

Александр Махов пишет о рождении эмблематики в попытке преодолеть конвенциональный, т.е. случайный характер слова и создать единственно совершенный язык, где не существовало бы разрыва между вещью и словом: «вещь должна присутствовать в слове — но достичь этого можно было лишь одним способом: использовать в качестве “слова” образ». И далее: «Образец такого языка — идеал, к которому стоило стремиться — был найден в “Иероглифике”, трактате о языке древних египтян, написанном эллинистическим автором Гораполлоном. Этот трактат, случайно обнаруженный в 1419 году… стал одним из самых авторитетных, цитируемых и толкуемых текстов в эмблематическом кругу… Гораполлон полагал, что египтяне обозначали понятия посредством вещей — собственно, изображений вещей: змея обозначала время; пеликан — дурака, и т.п. Такое истолкование египетского письма было неверным, но удивительно подходящим для данного момента. Оно показывало, что древнейший (и, как предполагалось, священный) язык человечества был языком не “пустых” слов и букв, но исполненных смысла божественных образов. Такой язык описывает природу лучше, чем словесный». Опираясь на Гораполлона, а также на Плотина, писавшего, что в иероглифах «предмет предстает созерцанию сразу, в целостном синтезе всех своих очертаний, не требуя для своего представления ни размышления, ни усилия воли», ренессансные неоплатоники, а вслед за ними и деятели Контрреформации, развивают апологию образа как мгновенно постигаемого концепта, не требующего сложных рассуждений для своего раскрытия и, следовательно — времени для понимания. Образы берутся непосредственно из окружающего мира, они — часть книги творения и поэтому находятся в родстве с нашим разумом. Некоторые авторы были склонны подчеркивать телесность образов, которая должна облегчать их усвоение нашим грешным разумом, но для Кирхера образный язык (а также язык иероглифов, как частный его случай) оказывается ближе к абстракциям, т.е. к божественному разуму.

“Turris Babel”, последняя книга Кирхера, вышедшая в Амстердаме в 1679 году, как следует из названия, была посвящена Вавилонской башне. Кажется, автор не сомневается в возможности осуществления такой постройки, не принимая в расчет предела высоты, существующего для каменных и кирпичных зданий с несущими стенами. В отличие от Брейгеля и его последователей, Кирхер (или его иллюстратор Деккер) рисует уже построенную Башню — и получается сильно вытянутое вверх строение с узким основанием. Внизу это сооружение опоясано двойным спиральным пандусом, выше пятого яруса пандус остается только один, предназначенный для того, чтобы поднимать наверх материалы, не располагая ни подъемными механизмами, ни летательными аппаратами. Впрочем, подъемные механизмы у строителей Башни все же есть, но они теряются среди облаков где-то на самом верху. Лестницы, ведущие на Башню, снабжены триумфальными арками, судя по всему их четыре, по числу сторон света. Каких высокопоставленных гостей могли ожидать на Башне, остается загадкой. Ах, да — у подножия Башни расстилается город, довольно-таки беспорядочный, хотя и не лишенный архитектурных достопримечательностей, в том числе и башен, но до той единственной, что останется в истории, этим башням далеко, как до неба.

Нам остается только восхищаться проницательностью (или фантазией, что в данном случае почти то же самое) Кирхера, способного конструировать подобные картины на основании более чем скудных данных. Ученый иезуит доказывает, что башня, будучи построенной, перевернула бы земной шар. Башня на соответствующем рисунке тонкая, словно дамский мундштук, да и сама Земля, снабженная таким украшением, становится подобна мыльному пузырю, выдуваемому из соломинки. Правда, вместо кощунственной лестницы в небо, получился бы неподвижный отвес, указывающий направление абсолютного низа, словно такие понятия сохраняют привычный смысл в межпланетном пространстве. И, если бы не преувеличенный размер и не спиральная структура, порожденная функциональной необходимостью, это сооружение было бы неотличимо от другого, более позднего памятника, строительство которого было прервано, едва начавшись. От Дворца Советов.

Предположение о том, что гравюра из забытой книги может быть истинным прототипом фантастического здания, едва не ставшего реальностью сталинской Москвы, может быть основано только на уверенности в том, что случайностей в нашем мире не бывает. Кажется, Кирхер не относился к числу любимых персонажей поколения 1900-х годов, и до выхода в свет «Маятника Фуко» Умберто Эко был, скорее, малоизвестен. В словаре Брокгауза и Ефрона ему посвящена краткая заметка, где книга о Вавилонской Башне даже не упоминается. Дмитрий Хмельницкий называет Щусева серым кардиналом, стоявшим за организацией конкурса и выбором проекта. Но вряд ли барочная параферналия с подземными морями и опрокидывающимися глобусами могла быть особенно близка этому веселому цинику, прекрасно знающему ставки и правила иерархических игр в архитектуре. Неоклассицисты Щуко и Гельфрейх, придавшие Дворцу Советов окончательный вид, также не подходят на роль тайных поклонников барочной науки. Значит, проводником кирхеровских аллюзий мог быть только Борис Иофан, точнее, его учитель, таинственный архитектор Армандо Бразини, одержимый римским барокко и пирамидами.

Второй сюжет также касается Дворца Советов, но его половинки отстоят друг от друга всего на десять лет.

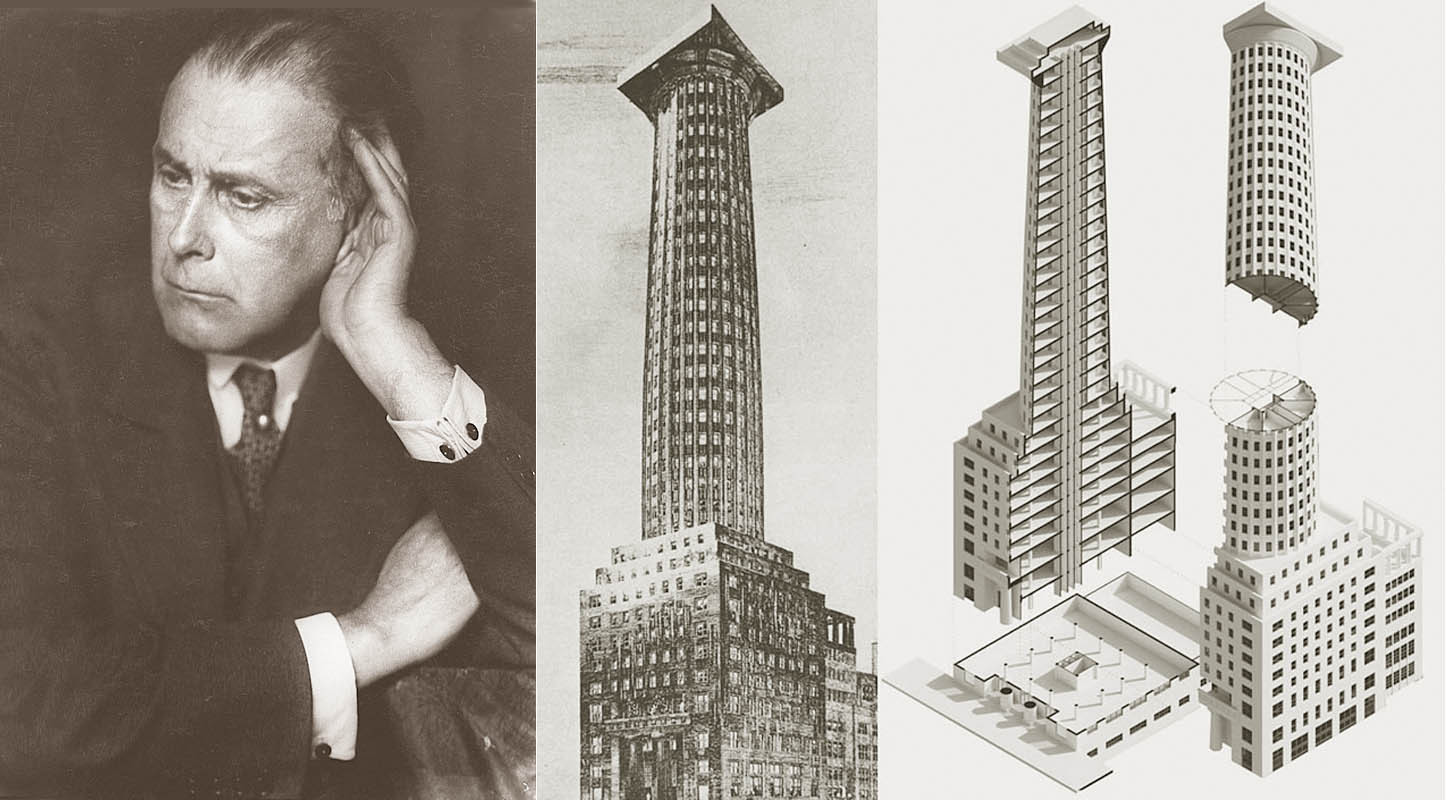

Среди обширного наследия австрийского архитектора Адольфа Лооса (1870-1933) есть два произведения (статья с броским заголовком и неосуществленный проект), благодаря которым он широко известен не только среди историков архитектуры. В 1908 году он опубликовал манифест под названием «Орнамент и преступление», в котором отстаивал эстетику чистых плоскостей. Лоос предвосхитил печатные работы Ле Корбюзье не только неприятием существующей архитектуры, но и самым стилем своей риторики, скорее ошеломляющей, нежели убеждающей читателя. И точно так же, как это будет делать Ле Корбюзье двумя десятилетиями позже, Лоос стремился обосновать новейшую эстетику, опираясь на позитивизм прошедшего столетия.

Лоос принадлежал к тому же поколению, что и главные фигуры Венского Сецессиона, но всячески пытался откреститься от этого вынужденного родства. В молодости он провел несколько лет в США, где испытал влияние Райта и, по всей вероятности, талантливого архитектора Ирвинга Гилла (1870-1936), бывшего своего рода «модернистом до модернизма». Возвратившись в Вену, Лоос, прежде чем начать собственную архитектурную практику, добивается известности в качестве «арбитра изящества», опубликовав множество статей об английском прикладном искусстве и моде, а также о том, какой должна быть современная архитектура.

Согласно квази-эволюционным представлениям Лооса («Орнамент и преступление»), время для изобретения нового орнамента прошло, и любые попытки в этом направлении глубоко безнравственны. Только дикари, пишет Лоос, украшают разными завитушками все, что попадается им под руку, включая собственное тело, мы же, как белые цивилизованные люди, должны избегать подобных украшений как на предметах, окружающих нас, так и на собственном теле. Татуированный человек превращается под пером Лооса в отталкивающее чудовище, как в эстетическом, так и нравственном смысле. Отождествление этики и эстетики — традиционное явление, и не должно нас удивлять; зато уподобление поверхности здания человеческой коже, хоть и встречается у Рескина, но приобретает новые оттенки в эпоху Фрейда.

Стремление к упрощению предметной среды роднит Лооса с Ле Корбюзье, но лучезарных городов Лоос все же не рисовал. Его осуществленные проекты тяготеют не просто к геометрии, но к платоновским телам, замкнутым в себе и избегающим взаимодействия с окружающей средой. Гладкие стены, лишенные выступов и членений, не дают возможности как-то зацепиться за них. Вместо того, чтобы взаимодействовать с окружающим пространством и активно его формировать, постройки Лооса стремятся от него отгородиться.

Впрочем, одно из произведений Лооса обнаруживает необычное для архитектора стремление к выстраиванию контекста, но этот контекст слишком необычен. Речь идет о конкурсном проекте здания редакции газеты “Chicago tribune”, столь экстравагантном, что сам автор, похоже, и не рассчитывал на возможность осуществления такой постройки. Помимо Лооса, в конкурсе 1922 года участвовали Вальтер Гропиус, Бруно Таут, Элиэль Сааринен и другие известные архитекторы, но только лоосовский проект обрел в результате странное бессмертие. Требовалось построить небоскреб и Лоос нарисовал самый необычный небоскреб в мире — здание в виде каннелированной греко-дорической колонны, облицованной черным мрамором и стоящей на десятиэтажном кубическом постаменте. Ствол колонны насчитывал еще 20 этажей, так что общую высоту здания можно оценить в 120 метров. (Периптер канонических пропорций с такими колоннами имел бы около 850 метров в длину). Наверху колонны располагалась каноническая четырехугольная абака со стороной, равной высоте 6 этажей.

Завершение лоосовской башни плоской площадкой требует особого рассуждения. Если предположить, что на расстоянии колонна воспринималась бы как подпирающая само небо, это оказалось бы ироничной игрой с образом высотного здания — не «скребницы неба», а деликатной, при всей ее выразительной внешности, опоры для небесной тверди, которая, видимо, угрожает падением.

Если же вспомнить, что дорический ордер принято уподоблять мужскому телу, получится, что Лоос изобразил темнокожего Атланта, поддерживающего небесный свод.

(Продолжение следует)