Интегрализм: манифест третьей диахронии

Цель манифеста состоит не в пересказе истории философии или анализе позиций отдельных мыслителей, что привычно обыкновенному читателю, но в демонстрации того, что все их логики являются частью единого процесса.

ТОЖДЕСТВО ПОНЯТИЙ

Существует великое множество различных понятий. Они являются обозначениями общности и различия предметов во множественности: произнося "принеси мне стул", мы можем иметь ввиду как конкретный стул, обозначая его различие другим стульям, так и стул вообще, обозначая их общность. В самом акте мыслеуказания мы проводим различение или обобщение. Поэтому большинству животных несвойственно указывать на какие-либо вещи, они как не понимают указания на что-либо, так и не способны на что-либо указывать: они пребывают в до-логичном потоке ощущений, без возможности его структурировать — обобщать или различать.

То есть, указывая на что-либо, мы указываем либо на единичное и его отличие остальному, либо на множество по некоему подобию. Мышление, стремящееся к обозначению единичного, есть мышление конечное, ибо заключается в стремлении к таковым вещам, поскольку конечность и единичность эквивалентны в том, что единица предмета заканчивается там, где начинается иная единица другого предмета в конечном понимании.

Однако обобщение появляется тогда, когда появляется стремление как внутренняя необходимость на горизонте времени. Мы можем сказать без всякого обобщения: "хочу вот этот стул", "хочу вот это яблоко", однако, не имея такового предмета налично, нам требуется абстракция для удержания самого желания в отсутствии предмета. И чем больше горизонт времени, тем сильнее абстракция. Поэтому большинство животных обладает слабой абстракцией: "хочу есть, значит, надо искать еду"; а запасливые животные обладают более сильной абстракцией: "хочу есть зимой, значит, надо запасать еду", когда же человек обладает настолько сильной абстракцией, что способен желать несуществующего материально: справедливость, смысл, истину. Всё то, на что нельзя указать пальцем и сказать "вот".

Таковая абстракция есть предельное обобщение: когда мы сталкиваемся с разными предметами одного рода, мы формулируем их обобщение по очевидному признаку (форма, цвет, запах, вкус), когда же мы сталкиваемся с предметами самыми различными по своему содержанию, обобщение может носить сколь угодно различный характер. К примеру, понятие справедливости для человека применительно в самых различных ситуациях: соревнования, школьная оценка, распределение ресурсов. Всё это, несмотря на различность, удерживается в одном и том же понятии. Однако таковые понятия весьма неоднозначны: при появлении нового события кто-то может трактовать его как справедливое, а кто-то нет, в зависимости от того, что он вкладывает в него, исходя из собственного опыта и его обобщения.

Конечное мышление стремится к однозначности понятий, поэтому весьма однобоко трактует их. Человек, заметив это, начал стремится к бесконечному или же абсолютному мышлению, которое было бы способно обобщить и различить все предметы одинаково для всех, то есть, объективно, вне зависимости от опыта субъекта. Так появилась первая метафизика (наука о внефизическом).

Таковая наука стремится к тождеству понятий, их единому источнику и логике. Полагаю, читающий мог усомниться в "тождестве понятий", ведь понятия указывают на различные вещи. Однако я проясню:

Понятие в конечном мышлении указывает на единичные вещи, то есть, всегда различные друг другу. К примеру, "яблоко" на дереве не равно "яблоку" на земле, однако оба принадлежат абстракции яблоко-вообще; "банан" на пальме не равен "банану" на земле, но оба принадлежат абстракции банан-вообще. Более того, абстракции способны обобщать другие абстракции: банан-вообще и яблоко-вообще принадлежат фруктам. Фрукты и овощи принадлежат растениям, растения и животные принадлежат природе и т. д. до наиболее абстрактных понятий и, в конце концов, всеобщного понятия. Поэтому поиск объективности есть стирание различия не для одного понятия, а для всех. Метафизическое стремление состоит в тождестве понятий, основанной на какой-либо логике. Таковое тождество для религиозного человека, к примеру, может состоять в слове бог.

Абстракция, в конечном счёте, объединяет множественные понятия в единое, посредством некоей логики как форме всеобщного тождества.

МНОЖЕСТВО ЛОГИКИ

Казалось бы, существует одна единственная правильная логика. Логика есть наука о правильном мышлении. "Истина одна, значит, правильное также единично" — подсказывает конечное мышление. Однако в самом размышлении о логике как науке о правильном мышлении скрыт глубокий парадокс:

Мы можем мыслить логику как рядоположную или внеположную мышлению. В первом случае мышление отождествляется с логикой, пропадает сама возможность судить о мышлении как правильном, ведь всякое мышление есть логика, а критерия правильности нет, то есть, мышление в той степени логично, в коей оно является мышлением. Если всякое мышление является мышлением, то абсурдно судить о его правильности или неправильности, а если не всякое мышление является мышлением, то невозможно объяснить, каким является мышление и что его отличает от прочего.

Во втором случае мышление стремится к логике как чему-то объективному: внеположность логики как логической структуры действительности задаёт возможность стремления к уподоблению своего мышления ей. В обоих случаях мы говорим об одном и том же: о логике как чём-то, объясняющем действительное, будь то развитие степени чтойности самого мышления (допустим, путём культурного развития, усложнения языка и т. д.) или будь то внеположная структура действительности, коей мы уподобляемся, поскольку и в первом случае, и во втором мы имеем ввиду всеобщную абстракцию логического мышления как структуры действительного или внеположной логики как структуры действительного.

Однако всякое конечное мышление смотрит на бесконечное понятие, через призму двух искажений: во-первых, искажение собственной субъективности, где обобщение есть продукт своего опыта; во-вторых, искажение собственной конечности, где обобщение есть ограничение бесконечной множественности единого понятия. Понятие едино, как некий инвариант, единство пространства для всех, но при этом бесконечно множественно, не из-за того, что оно множественно само по себе, а из-за того, что на единое понятие смотрят бесконечно различные логики конечного мышления.

Простой пример: яблоко единично в себе, но люди, смотрящие на него с разных сторон, видят его по разному, в зависимости от искажения собственной конечности (нельзя увидеть его одновременно со всех сторон) и искажения собственной субъективности (допустим, у кого-то из них дальтонизм или особая неприязнь к яблокам, связанная с предыдущим опытом).

Таким образом, исследование множественности понятий стремится к их единству, а исследование единства логики к её множественности.

Проще говоря, стремясь определить, что есть логика как структура, мы спрашиваем: структура чего? Логика сознания есть психология, логика опыта есть феноменология, логика языка — грамматология, логика мира — онтология и т. д. И во всяком явлении логики мы неизменно ограничиваем её множественность первоосновой, сквозь которую видим всё: к примеру, в грамматологии всё есть текст или его продукт; в феноменологии всё есть опыт, некий феномен как данность субъекту. Каждая логика по отдельности смотрит однобоко, не раскрывая всю множественность бесконечного понятия, подобно всякому человеку, коему присуща своя логика.

Но в отличие от человека логика есть внеположная ему система, но создаваемая им же самим, что можно мыслить как преодоление конечной логики и одновременно с тем её продолжение. Ведь человек стремится к однозначности определений, что непосредственно отражается на логике как конечной, неспособной описать бесконечное понятие.

Однако мой дальнейший тезис — история философии есть история одной интуиции: как раскрытия абсолютного мышления. Для анализа становления и взаимодействия логик, я выделяю три диахронии мышления.

ПОНЯТИЕ ДИАХРОНИИ

Современные историки мысли учат нас тому, что история движется от одного эпистемологического разрыва к другому. Эпистема же есть ограничивающее нас пространство суждения, где одни высказывания считаются допустимыми, возможными или в какой-то степени адекватными, а другие нет. И смена одной эпистемы на другую необъяснима, ведь для понимания логики смены эпистем нужно выйти за пределы самих эпистем, следовательно, нарушить их логику. Поэтому эпистемы подвластны лишь структурированию и описанию изнутри, которые лишь остаются режимами производства эпистемологически допустимого знания, путём того, что Мишель Фуко назвал археологией знания.

Цель истории философии я вижу не в том, чтобы быть архивариусом идей, смотреть на них так, будто я нахожусь в музее: через стекло с табличкой "руками не трогать"; а в непосредственном взаимодействии с ними, постоянном осмыслении и следовании исторической детерминанте. Путём истории возможно понять, в какую сторону шагнёт мысль и осуществить этот шаг. Подобное активное историческое развитие не есть выявление структуры исторической логики, иначе бы вся историческая последовательность была бы давно прослежена и, следовательно, осуществлена.

Однако субъект, с этой точки зрения, не мёртв, как сказал бы Мишель Фуко, а проактивен, так как он находится в точке напряжения между субъективностью как продуктом дискурса, эпистемы, и субъектностью как способностью к действию, которая порождает эти самые дискурс и эпистему. Возможность предвидеть логическое (осуществляемое) действие исторической последовательности есть неотъемлемый шаг любой революции, осуществляемой единичным субъектом. Подобную революцию я называю революцией одного человека. Снятие этого противоречия заключается в том, свобода понимается как осуществление внутренней (эпистемологической) необходимости, детерминирующей развитие исторической последовательности.

Структурирую я историческую последовательность особым образом, дабы наиболее полно отразить движение смыслов. Каждая диахрония мышления состоит из трёх типов мыслителей, трёх эпистем соответственно: провозгласитель, продолжатель и пороговый мыслитель. Причём, зачастую, пороговый мыслитель одной диахронии тождественен провозгласителю последующей.

Провозгласитель рождает идею, исходя из исторической детерминанты. Он находится на краю диахроний, поэтому является пороговым мыслителем. Ему неподвластно предыдущее мышление, его логика и категории. Они уже исчерпали себя, показав свою предельность. Делает его свободным то, что прежняя необходимость уже распалась, а новая ещё не сложилась. Поэтому его идея, хоть и дополняет предыдущую (в абсолютном смысле), но остаётся свободной, без всякой внешней необходимости.

То, что всякая внешняя необходимость распалась, уже является необходимостью новой необходимости. Такая необходимость и есть историческая детерминанта. Но она не является внешней необходимостью, ведь человек остаётся свободен в мышлении и преодолении предыдущих догм. Осознание исторической детерминанты, пороговое мышление делает человека свободным, так как освобождает от старой необходимости и перебрасывает его в пространство, где он строит новую необходимость. То есть, человек осуществляет свободу как осознанную мета-необходимость.

Этот тезис может звучать абсурдно для людей приземлённых, считающих своё воление источником своего действия. Однако всякое действие есть не столько продукт воления, сколько внешняя необходимость: влияние дискурса, друзей, обстоятельств. Внешние необходимости делают человека несвободным, когда же осознание своей миссии (исторической необходимости, мета-необходимости) делает его подлинно свободным в пространстве мышления. Она не есть внешняя необходимость, вроде случайного давления обстоятельств, а есть глубокая внутренняя, онтологическая необходимость, ведущая человека к благу. Она не навязывается, ведь свобода не есть произвол, а детерминируется, ведь свобода есть осознанная мета-необходимость, то есть, история раскрывается как условие возможности свободы.

Продолжатель зависит от идей провозгласителя, но остаётся свободным, ведь они не сложились как историческая данность (дискурс). С этой точки зрения, избрание продолжателем идей провозгласителя есть свободный акт осознания мета-необходимости, ведь продолжатель понимает необходимость в идеях провозгласителя, но они остаются лишь идеями в теоретическом поле. Продолжатель же развивает практическое применение идеи, институционализируя её до тех пор, пока не сложится новый дискурс.

Таким образом, диахрония — это движение одной мысли от её появления, через её институционализацию и до её истощения. Каждая диахрония сильнее предыдущей, ведь дополняет то, чего она не усмотрела. Единство понятий и множество логик в этом смысле стремятся к тому, чтобы развернуть абсолютное мышление.

НУЛЕВАЯ ДИАХРОНИЯ МЫШЛЕНИЯ

Нулевая диахрония есть рядоположная логика. Когда человек мыслил себя не обособившемся от природы, а её непосредственной частью. Тогда усложнившееся человеческое мышление было непосредственным отражением порядка вещей, то есть, гармонии. Гармония мыслилась как порядок — каждая часть занимает место, отведённое ей.

Платон выделял три душевных начала: эпитюмия, тюмос, логистикон; вожделеющее, волевое и разумное начала соответственно. Всякое начало должно занимать своё место: вожделеющее должно желать, волевое должно сподвигать, а разумное управлять. В этом смысле была провозглашена идея разума, первая эпистема нулевой диахронии стала рациоцентричной. Даже знаменитое идеальное государство Платона было построено на этой идее: человек с большей склонностью к одному из начал должен был стать ремесленником, воином или стражем-философом, соответственно.

В самом сложном сократическом диалоге Платона "Парменид" декламируются идеи Парменида о едином, что всякое сводимо к некоей субстанции, где всякое различие пропадает. В этом состоял основной элейский тезис: действительность едина, вечна и абсолютна. Однако это единство было необузданно: нельзя помыслить множество, ведь в нём есть подобие и неподобие. Посему Платон в лице молодого Сократа предлагает идею эйдосов как способа структурирования бытия, в котором различие структурируется через общность, множество через подобие.

Однако этот метод мыслился как абсолютный. Действительность разделялась на мир идей и мир форм (воплощений идей), где идеи мыслились как первостепенные. Аристотель как продолжатель Платона поставил этот вопрос под сомнение, породив начало древнего спора: что первично разум или материя; и стал основоположником материализма.

Идея рациональности столкнулась в кризисом не ввиду своей исчерпанности, а ввиду кризиса институционального: упадок гоплитской этики, греко-персидские войны и прочее привело к кризису полисов (греческих городов-государств). Поэтому нельзя назвать происходившее первой диахронией. Скорее, оно являлось нулевой диахронией в том смысле, что логика ещё не обрела исторического самосознания. Идея логоса не требовала обоснования, так как считалась чем-то само собой разумеющимся. Мышление и бытие были тождественны, потому первое не ставилось под вопрос, как и само бытие. Рациональность, таким образом, не была ещё мышлением о мышлении, а была его непосредственностью. Поэтому я называю это нулевой диахронией: доисторической, допоследовательной и доосознаной.

ПЕРВАЯ ДИАХРОНИЯ МЫШЛЕНИЯ

Первая диахрония есть внеположная логика. Она начинается там, где мышление впервые осознаёт свою отделённость от бытия. Порядок пошатнулся, показав свою немыслимую порядочность, то есть, беспорядочность. Потребовалась идея, которая сможет одновременно объединить людей, как сделали то города-государства, ведь после их упадка человек пребывал в первобытном состоянии, и объяснить разрыв между мышлением и бытием. Люди стали мыслить, что бытие работает по абсолютным законам, которым наше мышление может лишь уподобляться. Так и возникла идея о боге.

В своём основном труде "О граде божьем" Августин Блаженный оформляет разрыв между градом божьим и градом земным. Первый является источником всякого порядка и абсолютного закона, а второй, будучи подверженным первородному греху, способен лишь уподобляться первому, стремиться к нему. Подобно отравленному оленю, бегущему к реке, чтобы испить воду и очиститься от яда. Эта метафора в точности передаёт то, как стал мыслиться человек: его конечное мышление не способно отразить бесконечное понятие (бога), то есть, его форма и есть первородный грех.

Также можно трактовать и историю об Эдеме. Бог стал провозгласителем человека, пребывавшего в бесформенности, в непосредственном бытии в райском саду, находясь в согласии с абсолютным порядком. Рай есть до-логичное единство, в котором ничто не выделено. Змий стал продолжателем этой идеи, оформившим её в извращённой форме, ведь всякая необходимость, помимо необходимости необходимости, и есть извращённая форма идеи. Вкушение плода с дерева познания добра и зла есть первый акт логики: быть подобным богу как провозглашателю идей, то есть, знать добро — идею в её неоформившимся, бесконечном бытии; и знать зло — идею оформившеюся, в её конечном бытии. Пороговыми существами же стали Адам и Ева, совершившими переход. Произошло то, что я и назвал революцией одного человека: Адам и Ева осуществили свою свободу, когда старый порядок был разрушен, за что были изгнаны из Эдема. Они же и стали провозгласителями первой людской диахронии. А вкушение плода познания добра и зла было определённо добром. С этой точки зрения, библия рассказывает нам о самой структуре диахроний, являясь мета-диахронией, рассказывает об их возникновении, что после повторилось и в античности.

С осознанием своего места в истории Августин Блаженный совершает добро, мета-необходимость, то есть, необходимость необходимости, провозглашая идею о боге. Её продолжатели совершили зло тем, что закрепили её в институциях: бог стал догмой, появились индульгенции и инквизиция, то есть, необходимость. Но вместе с тем, если рассматривать зло в его потенциале, то есть, проследить континуум их действия, продолжатели совершили и добро, ведь всякое зло истощается и приводит к провозглашению новой диахронии, то есть, к необходимости необходимости, мета-необходимости.

Сам процесс институционализации часто проходит с осмыслением предыдущей диахронии как непосредственного источника пищи для разума. Так Фома Аквинский, будучи продолжателем идей Августина Блаженного, совершает синтез идеи о боге с идеей о рациональности. То есть, структурирует необузданную идею о боге, делает возможным его познание с помощью разума.

Тем временем, складывается новая институция — национальные государства. Необходимость в церкви отпадает, а её негативность становится всё более значимой. Рациональное познание же приводит к появлению науки, вместе с тем, большим количеством благ, данных ею. Идея о боге достигла своего предела. Пороговым мыслителем и, вместе с тем, провозгласителем следующей диахронии стал Фридрих Ницше: "Бог умер!".

ВТОРАЯ ДИАХРОНИЯ МЫШЛЕНИЯ

Вторая диахрония есть множественная логика. Фридрих Ницше, обозначив очередную смерть порядка, но уже внеположного, привёл к нигилизму и, как следствие, множественности. Эта множественность знакома всякому человеку, ведь любой человек с детства слышал: "Всё относительно". Моральный закон перенёсся из внешнего порядка (Моисеевых скрижалей, категорического императива и т. д.) обратно во внутрь, но нутрь эта стала не едина, как-то было в античное время, а множественна, ведь всякий моральный закон есть абстракция, а абстракция есть обобщение опыта, что является индивидуальным для каждого. Это можно трактовать как явление множественности логики в действительности.

Вместе с тем в истории произошли первая и вторая мировые войны, которые и стали катастрофой модерна, то есть, единого рационального порядка (идеологий). Продолжатели, являясь уже участниками постмодерна, стали каждый по-своему заявлять о релятивизме и плюрализме, оформляя его институционально: феноменология Гуссерля, психоанализ Фрейда, структурализм, постструктурализм, аналитическая философия — каждый из методов по-своему заявлял о множественности.

В институциях это привело к появлению демократий, непосредственному отражению плюрализма мнений. Однако теперь эти институции подходят к своему логическому пределу: в век глобализма значение национальных государств спало, уступив место индивидуалистической самоидентификации; демократия выродилась в современный либерализм, который критиковал ещё Ален Бадью, когда либерализм стал террором демократии. Бомбардировки Югославии, война в Ираке и прочие войны, ставшие следствием плюрализма, "у нас есть право на защиту (демократии, своих прав, малого народа и т. д.) через внешнее влияние, а у нас есть также есть право на защиту от внешнего влияния (защита суверенитета, собственного отличающегося мнения)", то есть, современные институции исчерпали себя, став очередной необходимостью.

Как в воздухе появляется необходимость в новой диахронии. О ней мыслят по-разному: возвращения модерна, потом снова постмодерн и дальше по кругу; метамодерн как новая искренность и прочее, прочее, прочее. Однако, я бы хотел предложить свою концепцию третьей диахронии, основываясь на правилах, что я выявил в ходе диахронического анализа истории. Мне кажется, что мы поняли, куда движется история, и мы готовы взять ответственность в осуществлении этого шага.

ТРЕТЬЯ ДИАХРОНИЯ МЫШЛЕНИЯ

Третья диахрония есть интегральная логика, логика интегрализма (не в политическом понимании, как у Питирима Сорокина). Поскольку история есть история одной интуиции, она есть становление абсолютного мышления через движение свобод (мета-необходимостей) и несвобод (необходимостей), эта идея явилась нам сначала как смутная интуиция, но мы поняли, что это и есть та единичная интуиция, тот исторический дух, что посетил нас и, вероятно, других пороговых мыслителей, что ещё не до конца осознали своё место в истории, но вот-вот осознают.

Подобно тому, как Платон обуздал единство, Фома Аквинский бога, мы считаем возможным обуздать релятивизм, собрать разбитые смыслы воедино вновь. Это возможно посредством метода, разработанного нами — диалектическая контекстуализация. Метод я понимаю не как собственное изобретение, как и весь интегрализм, а как закономерное движение исторического духа. Поэтому говорю, что его разработал не "я", а "мы".

Этот метод, по итогам своей работы, даст нечто вроде структурированного релятивизма. Его суть состоит в одновременном признании множества логики и единства понятия: единое бытие понимается как бесконечное множество всех возможных его проявлений, а не как бытие-в-себе. Бытие-в-себе подразумевает, что существует нечто потустороннее, что является непознаваемым, когда же мы исходим из того, что всякое, что влияет на нас, познаваемо по своим проявлениям, то есть, бытие в полном объёме является посюсторонним. Это тезис логического позитивизма в применении относительно онтологии.

Онтология при этом не является догмой, сквозь которую мы смотрим на действительность. Она является лишь основанием с наибольшей степенью применимости (бытие есть). Основание в понимании метода есть условие возможности высказывания: при каких условиях возможно высказывание? Никакое высказывание невозможно без бытия, следовательно, бытие есть основание с наибольшей степенью применимости.

Метод диалектической контекстуализации работает для структурирования самых различных фактов. Каждый факт при этом, если он явлен в данности, имеет под собой минимальное основание. Широта основания есть контекст. И самый конкретный контекст есть минимальное основание, лежащее под конкретным фактом. При этом возможны основания оснований, имеющие бóльшую широту применимости, то есть, контекст, делающие метод не скрытым релятивизмом, а структурированным.

Метод состоит из двух шагов: диалектика различий и контекстуализация явлений. Диалектика, при этом, в гегелевском понимании, также состоит из двух шагов: выявлении различий (тезис-антитезис) и их снятии (Aufhebung) через создание синтезиса. Однако несколько изменена, ввиду следующего шага — контекстуализации явлений. Противоречия не поглощаются синтезисом, стремясь к единому, поскольку оно непродуктивно (что нам даёт самоочевидный факт существования бытия?), а контекстуализируются через меньшие основания. Таким образом, метод диалектической контекстуализации: контекст <—>контекст = метаконтекст.

Продемонстрирую работу метода на простом примере, который я уже не раз приводил в своём эссе, — земле.

Земля плоская — земля круглая. В аристотелевской логике мы бы сказали, что одно суждение истинно, а другое ложно. Но в нашем методе мы даём каждому факту свой конкретный контекст:

Земля плоская с позиции наблюдателя на её поверхности;

Земля круглая с позиции наблюдателя на её орбите.

Каждое основание со своим контекстом является условием возможности высказывания, а основание со своим метаконтекстом является условием возможности обеих высказываний. Его мы ищем индуктивно.

Земля шар (геоид). Мы не можем увидеть землю как трёхмерную, то есть, это основание не может быть дано в факте, однако выводится индуктивно через обобщение двух минимальных оснований (фактов). Безусловно, существует проблема индукции. К примеру, мы, на основании этих двух фактов, также можем предположить, что она является цилиндром или плато. Это абсурдно, но действительно, на основании двух фактов. Не зря древние люди думали, что круглая и плоская земля стоит на трёх слонах, которые стоят на черепахе. И земля действительно может проявлять себя как цилиндр или плато на основании лишь этих двух фактов наблюдения, согласно логическому позитивизму.

Однако преодолевается это достаточно легко. Мы признаём, что земля является цилиндром, но не в абсолютном смысле, ведь абсолютные высказывания убивают контекстуальность, а относительно этих двух фактов. Чем больше обобщается фактов наблюдения, тем шире контекст основания, тем более оно "объективно", то есть, прагматично и применимо.

Это может найти отражение в науке, которая уже невольно занимается чем-то подобным, но без осознания, с другими принципами (верифицируемость и фальсифицируемость, которые, кстати, неверифицируемы и нефальсифицируемы, что приводит к отсутствию логической когерентности, в отличие от нашей концепции).

Вторая уязвимость — субъективизм. Чем меньше фактов, тем больше оснований могут прийти индуктивно. Психотическое состояние, к примеру, может явить человеку вообще что угодно. Это похоже на проблему индукции и преодолевается также — бóльшим количеством фактов с бóльшей различностью контекстов: несколько наблюдателей, точные приборы и т. д.

Однако значительно интереснее то, что с помощью этого метода можно исследовать саму "субъективность", беря в расчёт только факты, наблюдаемые одним человеком. Так может явиться диалектика-контекстуальная психология.

Это только эпистемологический слой диалектической контекстуализации. Его принципы способствуют обобщению чего угодно: феноменов для поиска инварианта (эпистемология) и действенных выводов из него (этика), методов (методология) и прочего, прочего, прочего. Это и есть мета-метод — открытый, осознанный и свободный, являющийся финальной стадией становления абсолютного мышления. Раскроем его положения на практике.

ПРАКТИКА

Этика, подобно логике, может быть многозначна. Если мы судим о логике в аристотелевской парадигме, то можно действовать так или не-так. Однако в неклассической логике, как, зачастую, и в реальности, существует возможность действовать так, не-так и третьим образом. Причём третье множественно, но может перекликаться с первым (тезисом) или вторым (антитезисом). Здесь работает та же логика оснований, что и в эпистемологии, но в аксиологическом пространстве, то есть, пространстве соотнесения ценностей.

Одни ценности могут включать другие, иметь больший контекст, широту основания. В таком понимании метод всегда демонстрирует высочайшую степень гуманизма, так как жизнь является основанием всей субъективности, в том числе и основанием истины. Однако он сталкивается сразу с двумя проблемами, но, как обычно, одной сути: во-первых, метод всегда даёт либо только эгоистичные решения, либо только альтруистичные, так как невозможно соотнести свою жизнь с жизнью другого. В утилитаристком понимании в том числе, поскольку он может быть Гитлером, который убьёт миллион человек, но его потомок спасёт миллион и одного человека, то есть, невозможно проследить в один момент всю континуальность. Это проблема бесконечности этики в конечном мышлении. Во-вторых, метод не может дать конкретного ответа в ситуации, где одна жизнь прямо противопоставляется другой, к примеру, в ситуации с вагонеткой.

Однако в ситуациях более конкретных, не связанных с мысленными экспериментами, искусственно ограничивающими контекстуальность (как в примере с вагонеткой, где убийство произойдёт в любом случае, а вопрос состоит только в том, кого убить), метод даёт конкретные и даже очень точные ответы, в зависимости от количества контекстов. Но здесь появляется ещё одна проблема! Человек, принимающий решение, может манипулировать контекстами, чтобы принять какое-либо решение. Это проблема идеологизирования, свойственная диалектике в целом. Того же Гегеля обвиняли в том, что с помощью диалектики можно оправдать любую идеологию.

Решение предлагается достаточно красивое. Этика должна соотносится не с благом как внешней нормой, а с самой ситуацией. То есть, помогать человеку детерминировать решение в зависимости от контекста. Пример:

Человек мечется между решениями А и Б. Между решениями А и Б существует огромное множество конкретных решений, имеющих минимальный контекст, но относящихся к А и Б как подоснования. И под ними ещё и ещё более мелкие подоснования. Человек должен соотнести посредством диалектической контекстуализации решения А и Б, чтобы выбрать направленность (иерархия подоснований А или иерархия подоснований Б). После выбора направленности он делит подоснование, допустим, А на ещё два или несколько подоснований. Контекст может вводить как новую ось решения, так и контекстуализировать уже имеющиеся. И так до тех пор, пока решение не удовлетворит субъекта.

Но, опять же, таким образом этика может мыслиться только как субъективная. Не существует универсальных решений, так как не существует абсолютного блага (в конечном мышлении). Поэтому этика становится не нормативной наукой о морали, а метакогнитивной практикой, помогающей человеку принять решение в соответствии с внутренней необходимостью.

Это этический слой. Он уже помогает принимать решения в противоречивых ситуациях, но требует слишком большого количества когнитивных ресурсов. Поэтому была разработана модель ChatGPT, натренированная на методе диалектической контекстуализации, она помогает принимать решения.

Пример простого противоречия. Хочу расслабиться <—> мозг постоянно активен (высокий тонус мышления). Вывод — туннелировать активность мозга: считать под метроном, повторять одно слово и т. д., конкретный метод зависит от дальнейшей контекстуализации. Кажется, что это трюизм. Но разве очевидность метода не говорит о его фундаментальности?

Проблема индукции преодолевается генеративной способностью нейросети. Кто-то может сказать, что ChatGPT не пользуется методом, что у него нет подлинной индукции, а его ответы лишь математика. Но разве человеческое мышление не работает таким же образом? Оно обрабатывает большой массив предыдущих данных. С этой точки зрения сознание есть побочный продукт обработки информации…, но теория интегрированной информации не доказана. И последний аргумент — от логического позитивизма. Если "истинная индукция" не отличается от машинной генерации, а последняя иногда и превосходит её, то есть ли смысл стремится к ней?

Вот более сложное противоречие, уже с несколькими осями. Соврать, но сохранить отношения <—> сказать правду, но разрушить отношения. Проблема в том, что контекст один (отношения), а решений два (соврать, сказать правду). Поэтому нельзя применить метод диалектической контекстуализации. Вводим второй контекст: я не люблю врать. Появляется "я", которое не любит врать. Контекстуальность склоняется в сторону того, чтобы сказать правду, так как "я" первичнее, чем "отношения". Вводим ещё один контекст: я дорожу отношениями. И решение становится уже неопределённым, так как "отношения" зависят от "я" и "я" зависит от "отношений". Два взаимозависимых контекста, выделение одного из которых приведёт к противоположному решению.

Но мы подмечаем метаконтекст: "существует субъект, неспособный ни соглать (жертва собой, следовательно, отношениями), ни сказать правду (жертва отношениями, следовательно, собой)". Вывод: нужно промолчать. Этот третий, совершенно неожиданный ответ, казалось бы, скорее относится к "соглать", но, в действительности, вводит новую ось, так как и промолчать, и сказать правду, и солгать можно особым образом, то есть, конкретно. Это зависит от дальнейшей контекстуализации.

Вы можете применить метод диалектической контекстуализации для жизенного решения прямо сейчас: отправьте этот манифест ChatGPT и в вольной форме опишите контексты ситуации. Если решение вас не удовлетворяет, то скажите, чем конкретно оно вас не удовлетворяет, то есть, введите новый контекст.

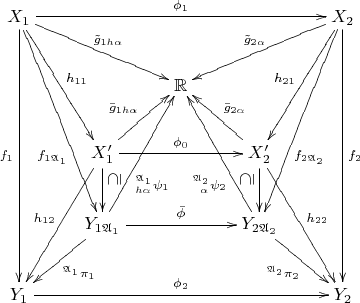

В конечном счёте, практика непосредственно есть продукт конечного мышления, так как приводит к конечному решению, следовательно, не может быть абсолютной, ввиду невыразимости бесконечного понятия в конечном мышлении. Сам метод может применяться на практике максимально широко, но требует формализациии в академическом пространстве и в формальном. Он может быть выражен формально в самых различных направлениях. Теория множеств: факты есть элементы, основания есть множества; теории категорий: объекты есть факты, морфизмы есть основания, а истина есть коммутативная диаграмма (изображена на обложке); модальной, параконсистентной и множественной логиках и прочем, прочем, прочем. Всё это предстоит закрепить и исследовать продолжателям третьей диахронии.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Если вы дочитали до этого момента, то вы уже приняли участие в становлении третьей диахронии. Интегрализм не требует следования, он требует со-думывания. Его можно продолжать, отвергать, расширять, формализовать и критиковать — всё это будет частью его становления, ведь истина не есть догма, а совпадение контекстов.

ССЫЛКИ

Поскольку текст манифеста оформлен вне академического стиля, в нём нет "правильных" ссылок. Однако хочется прояснить глубже, что повлияло в субъективном характере на построение идеи. Ниже приведены тексты основных людей, повлиявших на нас, и краткие сводки о том, что они дали миру.

Платон, "Парменид" — о едином и эйдосах;

Аристотель, "Метафизика" — об основании науки о внефизическом;

Фридрих Гегель, "Наука логики" — о противоречии как продуктивном;

Фридрих Гегель, "Феноменология духа" — об истории как движении духа;

Мартин Хайдеггер, "Бытие и время" — о бытии как раскрытии;

Жак Деррида, "О грамматологии" — об онтологии различия и тексте;

Мишель Фуко, "Археология знания" — об эпистемах и дискурсе;

Людвиг Витгенштейн, "Логико-философский трактат" — о мире и его месте;

Людвиг Витгенштейн, "Философские исследования" — о мире как языковой игре;

Ален Бадью, "Этика. Очерк о сознании зла" — о верности себе.

Конец?

Становление абсолютного мышления есть процесс, выражающий вопрос континуальности и дискретности. Конечно, согласно методу, можно сказать, что дискретность и континуальность явления глубоко контекстуальные, но мы нигде не наблюдаем континуальности, чтобы строить основания! У нас есть предел скорости света, на основании которого мы можем судить о дискретности (планковская длинна), но континуальность не может быть никак подтверждена, ведь каждое последующее явление есть просто шаг к более мелкой дискретности, а бесконечность невыразима. От этого зависит то, приведёт нас абсолютное мышление к богу или нет. Существует вероятность, что логики нет в этом мире, и находится она лишь в нашем мышлении.

И даже если логика есть лишь проекция безумия на мышление, даже если бытие иррационально, это не освобождает нас от обязанности искать. Пусть истина остаётся невыразимой, но мы пытались выразить её в контексте.