Трансверсальная политика: от теории к практике

Понятие трансверсальность формировалось на пересечении различных неортодоксальных направлений философии и психоанализа. Актуальность обращения к нему подтверждается не только востребованностью в академических дискуссиях, что более значимо, данное понятие стало частью экспериментов по поиску новых организационных форм политического действия [Goffey 2016: 41].

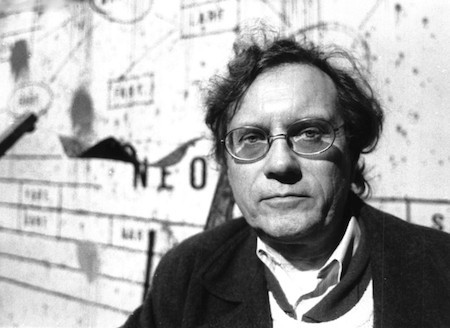

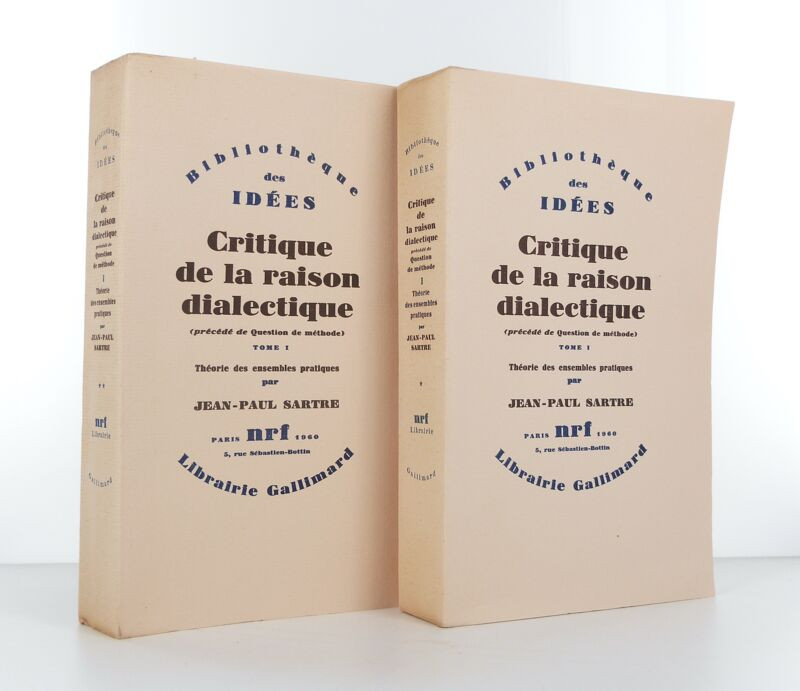

Ф. Гваттари неоднократно подчеркивал влияние Ж.-П. Сартра на собственные концепции, прежде всего работы «Критика диалектического разума» [Guattari 2009: 39]. Ж.-П. Сартр предпринял попытку синтеза марксизма и экзистенциализма, важным элементом этого проекта было преодоление дихотомии актор — структура. Он попытался соединить анализ индивидуального/коллективного праксиса с исследованием ограничивающих его практико-инертных структур. Эти формирующиеся исторически «коллективные объекты» задают пространство и репертуар социального действия [Snedeker 1984: 283].

Основной эффект практико-инертных структур развитого капитализма — воспроизводство серийности, специфического модуса существования индивидов, характеризующегося отчуждением, одиночеством и ощущением бессилия. Логика серийности постепенно интериоризируется индивидом, он начинает воспроизводить ее в индивидуальном и групповом праксисе [Sartre 2013: 266].

Серийность является эффектом не только социально-экономических структур капитализма, но и технологий. В этом идеи Ж-П. Сартра отчасти совпадают с проблематикой работ Т. Адорно, М. Хоркхаймера («диалектика просвещения», «культурная индустрия») [Хоркхаймер, Адорно 2016]. Фордистские принципы организации производства становятся общей логикой функционирования других сфер: средства массовой информации формируют серийные эмоции (общество телезрителей), заводской конвейер — дисциплинированные, подобные механизмам тела рабочих.

В сартровской «Критике диалектического разума» важное место занимает теория групп, предложенная автором для исследования механизма воспроизводства серийности на уровне коллективов и организаций. Она одновременно является инструментом исследования эмансипаторной политики на микро- и макроуровнях. Ее потенциальным субъектом, по мнению Ж-П. Сартра, могут активистские группы-в-слиянии (groupe-en-fusion), которые своими действиями стараются изменить практико-инертные структуры.

Группу-в-слиянии объединяет проект, его формирование и реализация связанны с постоянной рефлексией группы над собственным праксисом. Чтобы сохранять целостность, группа должна постоянно обновлять личные взаимосвязи, обеспечивающие единство членов группы, выстраивая их под знаком единого проекта. Основная опасность, угрожающая группе-в-слиянии, проникновение логики серийности и практико-инертных структур на уровне организации [Sartre 2013: 374-382]. Очевидной мишенью Ж-П. Сартра здесь являются такие эмансипаторные/революционные политические организации, которые воспроизводят отчуждение внутри себя. Смежной темой здесь выступает постреволюционная трансформация социалистических государств, где серийность утверждается, несмотря на радикальную трансформацию отношений собственности.

Кроме того, понятие трансверсальность связано с психоаналитическими концепциями, созданными для анализа либидинальной экономики общественных институтов, динамики социальных групп и идеологии. Исследуется процесс инвестиции желания и индивидуальных/коллективных аффектов, а не рационального выбора. Ф. Гваттари разрабатывал концепцию трансверсальности на базе экспериментальной клиники Ла Борд, которая была частью транснационального движения за деинституционализацию психиатрии (Ф. Тоскейес, Ф. Базалья, Ж. Ори) [Genosko 2002: 12-13]. Основная идея заключалась в трансформации вертикальных дисциплинарных структур в направлении большей горизонтальности и размывания властных и функциональных иерархий. Для этого в Ла Борд была разработана система ротации хозяйственных функций между медицинским, немедицинским персоналом и пациентами. На этой основе возникали новые микрогруппы, «базовые терапевтические единицы».

Гибкая система функциональной ротации создавалась как альтернатива психиатрической (дисциплинарной) и психоаналитической (механизм переноса) моделям отношений аналитик и анализанта [Guattari 2015: 76-85]. В подобной констелляции аналитик теряет свою власть интерпретатора речи и симптомов анализанта, утрачивается необходимость даже в лакановской иллюзорной фигуре «субъекта-предположительно-знающего» (le sujet supposé savoir).

Эта идея будет развита Ф. Гваттари в дальнейшей критике ортодоксального психоанализа, ограничивающего работу машинного бессознательного и запирающего дизъюнктивный синтез желания в различные структуры (эдипов треугольник). Психоанализ пытается поместить желания в систему представлений, с помощью интерпретации упорядочить его дизъюнктивные синтезы. «Желание — это система не-значащих знаков, отталкиваясь от которых производятся бессознательные потоки в историко-социальном поле» [Делез 2010: 6-7].

Клиника Ла Борд предложила экспериментальную модель терапии, основанную на качественно иной по объему и характеру системе коммуникации между различными уровнями институции. Происходит размывание горизонтальных структур, основанных на иерархии знания и разделении труда, разнонаправленные потоки коммуникации способствуют продуктивному взаимодействию временных микрогрупп. Практики трансверсальности являются экспериментами по институциональному дизайну, попыткой синтеза, в процессе которого преодолеваются две крайности — строгая вертикальность и чистый горизонтализм.

Теория и практика трансверсальности стремительно выходит за границы реформаторского движения в психиатрии, становясь инструментом институционального анализа и моделирования активистских практик. В контексте глобальной политической мобилизации конца 1960-х гг., пролиферации множества новых эмансипаторных движений, не связанных с традиционными политическими партиями и профсоюзами, возникает проблема поиска новых организационных форм.

Ф. Гваттари, опираясь на теорию Ж-П. Сартра, выделяет два типа групп: подчиненные группы (groupe-assujetti) и группы-субъекты (groupe-sujet) [Guattari 2015: 64-66]. Подчиненные группы на уровне микрополитики воспроизводят этатистскую логику: иерархия знания и функций, организационная закрытость, коллективный фантазм мессианства/вождизма. Группы-субъекты имеют динамичную структуру, поддержание единства и активности группы происходит без формирования отдельного управленческого аппарата и строгой иерархии. Групповая трансверсальность нацелена на формирование поля коллективного творчества и горизонтального взаимодействия.

Идентичность группы выстраивается не через гомогенизацию и формирование единой «правильной» модели субъективности. Группа функционирует как единство сингулярностей, где разнообразие и различие выступают как основной элемент политической онтологии социальных движений нового типа. Группы-субъекты сопроизводят коллективную\индивидуальные субъективности, формируют собственную «сборку высказывания», преодолевают систему делегирования и отчуждения (присвоение голоса группы лидером или традиционными политическими организациями).

Политическое значение проблемы делегирования и сборок высказывания подчеркивал Ж. Делез, говоря «…одно из достижений 68-го: то, что люди говорят сами за себя (…). Чтобы врачи не имели права говорить от имени больных, а также чтобы они именно как врачи должны были высказываться о политических, юридических, промышленных, экологических проблемах — в этом и заключалась необходимость тех групп, которые желал бы создать 68-й год и которые объединили бы, к примеру, врачей, больных, санитаров» [Делез 2004: 118].

Индустрия сознания

Субъективность, по мнению Ф. Гваттари, имеет онтологически гетерогенный характер, она производится различными машинами (социальной, экономической, технологической) и функционирует на пересечении различных машин и планов (индивидуального и коллективного, человеческого и не-человеческого).

Представители критической теории подробно анализировали роль технологий и масс-медиа в процессе производства субъективности [Энценсбергер 2016: 7-15]. Позиция Ф. Гваттари в этом вопросе ближе к «кибернетике второго порядка», чем к романтическому марксизму. По его мнению, нет четкой границы между человеческим и машинным, в истории всегда существовали социотехнологические сборки. Развитие социотехнической среды ведет к тому, что «рекуррентные и обратимые «человеко-машинные системы» замещали прежние нерекуррентные и необратимые», отношения «между человеком и машиной осуществляется в терминах внутренней взаимной коммуникации, а не в терминах использования или действия» [Делез, Гваттари 2010: 778].

Информационные машины медиа не просто передают определенный контент, они создают новые планы повествования — как индивидуальные, так и коллективные. Анализируя телевидение как машину субъективации, М. Лаццарато отмечал: «На телевидении всегда есть опасность оказаться пойманным в ловушку господствующих смыслов и субъективаций, вне зависимости от того, что вы говорите или делаете (…). Все устройства высказывания в наших демократических обществах: опросы, маркетинг, выборы, политическое и профсоюзное представительство — представляют собой более или менее сложные версии расщепления субъекта, в соответствии с которым субъект высказывания должен быть замещен субъектом высказываемым. В качестве голосующего вас призывают выразить свои взгляды как субъекта высказывания, но одновременно вас озвучивают как субъекта высказываемого, ибо ваша свобода выражения сводится не более чем к выбору из предоставленных вам возможностей, заранее кодифицированных и стандартизированных (…). Чем больше вы выражаете себя, говорите, чем больше вы взаимодействуете с машиной коммуникации, тем больше вы отказываетесь от того, что вы действительно хотели сказать, потому что коммуникационные механизмы отрывают вас от ваших собственных коллективных устройств высказывания и втягивают в другие коллективные устройства» [Лаццарато 2006].

Компьютеризации и перевод социального в форму данных способствует подчинению общества экономической логике и технологическим императивам капитала непосредственно на материальном уровне [Guattari, Negri 1990: 49]. Современные исследователи называют подобную политико-экономическую модель — «надзорным капитализмом» [Зубофф 2022], ее можно рассматривать как одну из основных угроз сингулярности индивидов и субъективному разнообразию.

Ф. Гваттари, в поздний период своего творчества, в качестве ответа на эти вызовы разрабатывал экософию, этико-эстетическую парадигму мышления, расширяющую традиционное понимание экологии. Одним из составных элементов новой парадигмы должна быть — «экологии разума» [Guattari 2008: 23-24]. Этико-эстетическая парадигма выводит изначальные идеи трансверсальности на уровень философии, с помощью которой индивиды и группы могут моделировать процессы субъективации и «сборки высказывания».

Свободные радиостанции и перспектива постмедийной эпохи

Рассмотрение понятия трансверсальность будет неполным, если мы оставим без внимания политические организации и социальные движения, соотносившие с ним свою практику. После глобального 1968 года на сцену вышли социальные движения, ставящие под сомнение логику традиционной политики на организационном (партии) и процессуальном уровнях (акцент на электоральных процедурах).

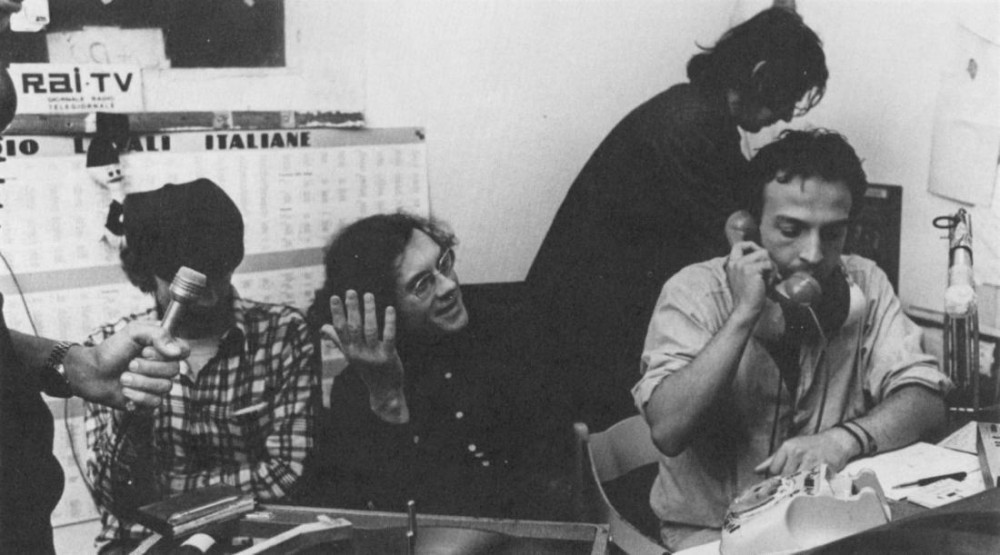

Выше мы рассматривали связь моделирования субъективности групп, формировании сборки высказывания и механизмов функционирования средств массовой информации. Политическая практика социальных движений, возникших на волне 1968 года, была неразрывно связана с производством альтернативных медиа (газет, журналов, радиостанций) [Ross 2004: 114-117]. Эксперименты по трансверсализации медиасферы были важнейшей составляющей практики социальных движений, наиболее интересным примером стало движение свободных радиостанций, созданное активистами в Италии и Франции.

В Болонье, в период политического кризиса (февраль 1976 года), началось вещание «Radio Alice» — станции, созданной при участии политических активистов организации Autonomia Operaia, феминистских групп и деятелей контркультуры из числа музыкантов и художников [Berardi 2009: 20]. Это послужило началом новой эпохи трансграничного медиактивизма: социальные движения стремились создать альтернативное пространство коммуникации, свободное от влияния государственного контроля и рыночных императивов. Ф. Гваттари, следуя идее соединения теории и практики участвовал в создании и вещании одной из парижских свободных радиостанций (Radio Tomato).

В период господства кибероптимизма, интернет рассматривался как воплощение трансверсальной модели коммуникации. Один из основателей «Radio Alice» Ф. Берарди писал: «Для Ф. Гваттари свободные радиостанции были генеральной репетицией перед появлением новых векторов ресингуляризации, аттракторов социальной креативности. Осмысливая данный феномен двадцать лет спустя, мы ясно видим: свободные радиостанции были предвосхищением Интернета, воплощающего в себе модель, которую Феликс называл постмедийной цивилизацией. Опыт свободных радиостанций (в частности, «Radio Alice», от начала и до конца выражавшего осознание особых техномедийных связей радиостанции в ее постоянной интеракции со слушателями) предвосхитил процесс технокоммуникативной самоорганизации, положившей конец эпохе массмедиа» [Berardi 2008: 31].

Сегодня в условиях «надзорного капитализма», доминирования платформенных компаний и формирования цифровых автократий, рассматривать интернет как инструмент трансверсализации и перехода в постмедийную эпоху не представляется возможным. В данных условиях моделирование субъективности активистских групп и формирование коллективных сборок высказывания возможно с помощью цифровых тактических медиа, существующих вне экономической и информационной логики коммерческих платформ.

«Партия без органов»

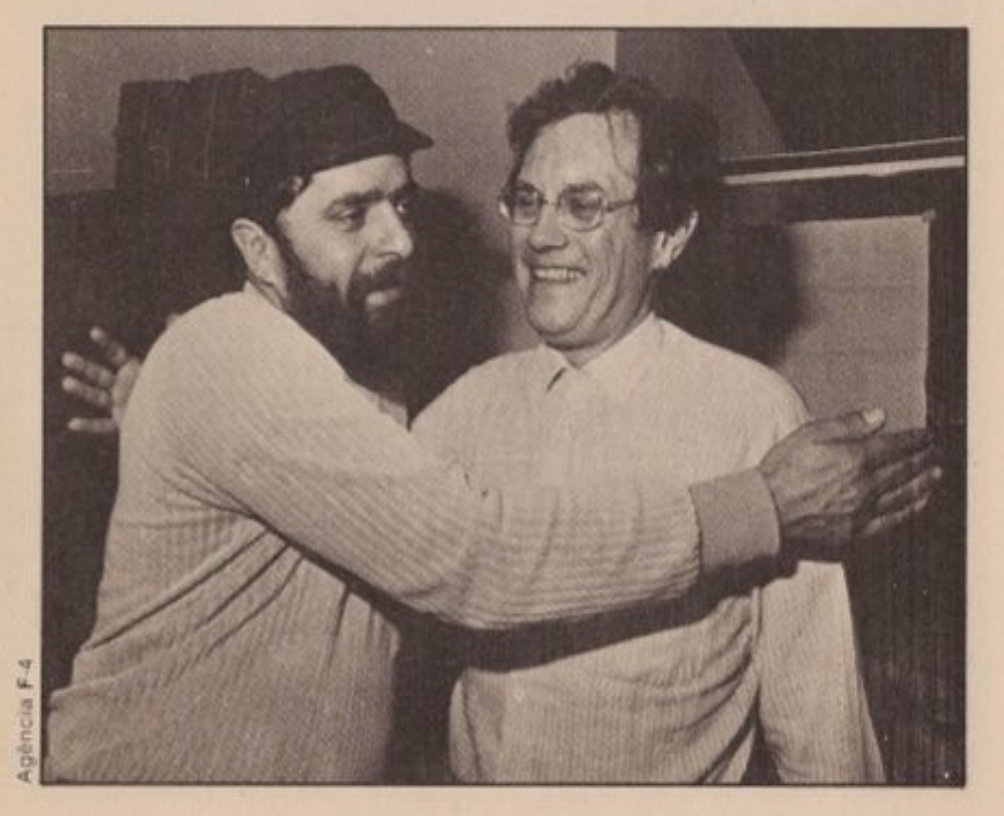

Активисты различных левых организаций и социальных движений активно обсуждали возможность создания нового типа партий, с демократичным внутренним устройством и способных объединить без унификации коалицию субъективностей, вышедших на политическую арену после 1968 года. Эксперимент по созданию «открытой партии» развернулся в Бразилии в конце 1970-х, когда после волны массовых забастовок началась либерализация политического режима. В январе 1979 года было принято решение создать Партию трудящихся (ПТ), в которую, помимо независимых профсоюзов, вошли организации традиционных левых и социальные движения.

Создатели Партии трудящихся отвергали две исторически сложившиеся на левом фланге модели (ленинская партия-авангард и парламентская социал-демократия). На начальном этапе важную роль в росте влияния ПТ играли низовые ассамблеи, через них партия взаимодействовала с социальными силами (Движение безземельных крестьян, общины «теологии освобождения»). Ассамблеи создавались с целью соединения партийных структуры с формами прямой демократии, когда стирается граница между низовыми членами партии и активистами движений союзников [Sader, Silverstein 1991: 50]. Обсуждение программных установок, текущей политики и планов на будущее происходило на партийных ассамблеях, которые стали открытыми площадками для дискуссий партийных активистов с членами местных сообществ.

В 1982 году Ф. Гваттари посетил Сан-Паулу и другие города, где принял участие в дискуссиях с политическими активистами и психоаналитиками. В рамках поездки состоялась его встреча с лидером Партии трудящихся Луисом Инасио Лула Да Силва. Они обсуждали проблему политической медиации и автономного коллективного действия. Лидер ПТ отметил, что традиционные бразильские левые партии в своем патерналистском отношении к рабочим мало чем отличаются от своих идеологических противников. «Как только рабочий класс начинает протестовать, демонстрирует способность и желание действовать самостоятельно, правые, ортодоксальные левые и либералы объединяются для того, чтобы не допустить его самоорганизации» [Guattari, Inácio da Silva 2003: 59].

Партия трудящихся стремилась создать равноправную коалицию, преодолеть негативные организационные эффекты и иерархию знания. В интервью Ф. Гваттари, Лула заявил: «Очень важная проблема внутри ПТ — демистифицировать ту мнимую дистанцию, которая якобы разделяет интеллектуалов, студентов, жителей сельской местности и рабочих. ПТ объединяет людей, создает новый тип братских взаимоотношений, для того чтобы люди ощущали себя равными» [Guattari, Inácio da Silva 2003: 69].

Опыт взаимодействия с Партией трудящихся отразился на концептуальной эволюции понятия трансверсальность, он имплицитно присутствует во многих статьях и выступлениях Ф. Гваттари. Партия трудящихся не смогла сохранить трансверсальную модель организации, в дальнейшем она постепенно трансформировалась в сторону типичной левоцентристской партии стран экономической полупереферии.

В последние годы вопрос трансверсализации партийных структур снова стал актуален в связи с появлением цифровых партий. Они используют цифровую инфраструктуру не только для рекламы, но активно внедряют краудсорсинговые механизмы и онлайн площадки для коллективного обсуждения и принятия решений [Gerbaudo 2019: 185-187]. Исследователи называют цифровыми партиями: испанскую коалицию Подемос, итальянское Движение пяти звезд и существующие в ряде стран Пиратские партии.

Изучение их внутренней структуры, типа лидерства и процесса принятия решений показывает, что цифровые партий по этим параметрам похожи на популистские организации (персонификация лидерства, низкий уровень институционализации и укорененности партии, плебисцитаризм). Это подтверждает идею Ф. Гваттари — для трансверсализации организаций первична соответствующая динамика на уровне групп (социальная машина), цифровые платформы и технологии не могут быть основным фактором изменений.

Литература

Делез Ж., Гваттари Ф. 2010. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, М.: У-Фактория, Астрель. 895 с.

Делез Ж. 2004. Переговоры. СПб.: Наука. 235 с.

Делез Ж. 2010. Четыре тезиса о психоанализе // Логос. № 3 (76). Стр. 5-11.

Зубофф Ш. 2022. Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти. М.: Издательство Института Гайдара. 784 с.

Лаццарато М. 2006. Машина // European Institute for Progressive Cultural Policies. Url: http://eipcp.net/transversal/1106/lazzarato/ru (дата обращения 20.11.2024).

Хоркхаймер М., Адорно Т. 2016. Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс. М.: Ad Marginem. 104 с.

Энценсбергер Г.М. 2016. Индустрия сознания. М.: Ad Marginem. 96 с.

Althusser L., Balibar E. 2009. Reading Capital. London: Verso, 383 p.

Berardi F. 2008. Félix Guattari. Thought, Friendship, and Visionary Cartography. Palgrave Macmillan. 204 p.

Berardi F. 2009. Precarious Rhapsody: Semiocapitalism and the Pathologies of Post-Alpha Generation. Autonomedia. 154 p.

Genosko G. 2002. Félix Guattari: An Aberrant Introduction. London and New York: Continuum Press. 278 p.

Gerbaudo P. 2019. The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy. London.: Pluto Press. 224 p.

Goffey A. 2016. Guattari and transversality: Institutions, analysis and experimentation // Radical Philosophy, No. 195, Jan/Feb. pp. 38-47.

Guattari F. 2015. Psychoanalysis and Transversality. Texts and Interviews 1955–1971. N.Y.: Semiotext (e). 384 p.

Guattari F., Negri A. 1990. Communists Like Us. New Spaces of Liberty, New Lines of Alliance. N.Y.: Semiotext (e), 144 p.

Guattari F. 2009. Soft Subversions. Texts and Interviews 1977-1985. New York: Semiotext (e). 344 p.

Guattari F. 2008. The Three Ecologies. London and New York: Continuum. 136 p.

Guattari F., Inácio da Silva L. 2003. The Party Without Bosses: Lessons on Anti-Capitalism from Guattari and Lula. Arbeiter Ring Publishing. 120 p.

Lecourt D. 2015. Marxism and Epistemology. Bachelard, Canguilhem, Foucault. London, New York: Verso, 223 p.

Ross K. 2004. May ’68 and Its Afterlives. Chicago.: University of Chicago Press. 247 p.

Sader E., Silverstein K. 1991. Without Fear of Being Happy: Lula, the Workers Party and Brazil. New York: Verso. 177 p.

Sartre J.P. 2013. Critique of Dialectical Reason. Vol. 1. Theory of Practical Ensembles. N.Y.: Verso Books, 836 p.

Snedeker G. 1984. Sartre, Althusser and the ontology of everyday life // Dialectical Anthropology, Vol. 8, No. 4, pp. 277–91.

Первоначальный вариант статьи был опубликован в журнале «Публичная политика»:

Томин Л. В. Трансверсальная политика: от теории к практике // Публичная политика. 2024. Т. 8. № 1-2.