НАБОКОВСКАЯ ТАКСА, СОБАКА-СИМВОЛ

Tata Gutmacher: такса для Набокова — неловкий, косолапый символ разрушенного старого мира. А еще такса — страж границы между мирами

Я люблю Набокова. Я люблю такс. Эти две любви пересекаются. Сначала мне казалось, у меня навязчивые идеи, потом я перечитала свои выписки — и вот их собрание. В текстах Набокова то и дело машут смазанным на фотографии хвостом, трусят, отстают, упорно и грустно ковыляя бочком, бочком, сердитые, капризные, дряхлые, расстроенные, рыжие, коричневые, ласковые, с висячими ушами, таксы. В каждом слове его быстрых реплик — понимание, теплота и любовь. Меня удивляют люди, для которых Набоков — человек-машина, холодный и расчетливый. Может, кто-то из тех, кто любит трепать собачьи уши, через эту дверцу подберется к великому русскому писателю? Но моя личная потребность свести все эти выписки и цитаты в один текст связана с одним довольно страшным открытием: такса для Набокова — неловкий, косолапый символ разрушенного старого мира. А еще такса — страж границы между мирами. Но будем читать по порядку.

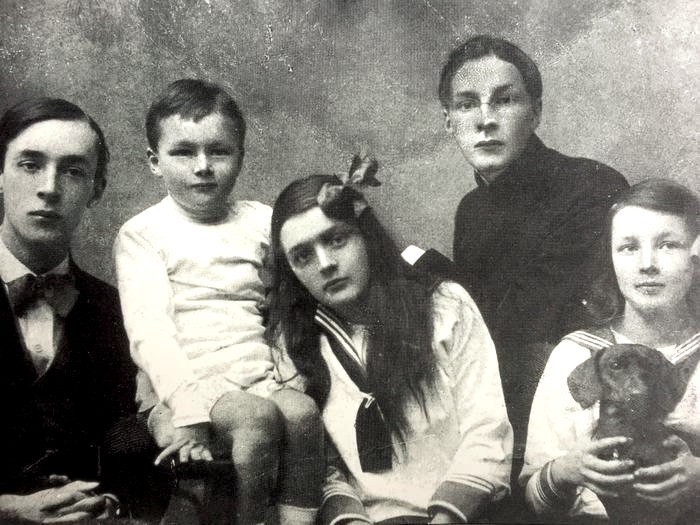

Любовь к таксам пришла к Владимиру Набокову от матери, Елены Ивановны Рукавишниковой. И совершенно естественно именно рассказ о матери в книге воспоминаний «Другие берега» содержит подробное повествование о ее таксах. Набоков будто бы листает альбом с фотографиями:

«Мои тетки критиковали ее пристрастие к коричневым таксам. В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодые годы, среди пикников, крокетов, это не вышло, спортсменок в рукавах буфами и канотье, старых слуг с руками по швам, ее в колыбели, каких-то туманных елок, каких-то комнатных перспектив, — редкая группа обходилась без таксы, с расплывшейся от темперамента задней частью гибкого тела и всегда с тем странным, психопатически-звездным взглядом, который у этой породы бывает на семейных снимках. В раннем детстве я еще застал на садовом угреве Лулу и Бокса Первого, мать и сына, столь дряхлых, что давно забылся кровосмесительный их союз, озадачивший былых детей. Около 1904 года отец привез с Мюнхенской выставки рыжего щенка, из которого выросла, удивительной таксичьей красоты, Трэйни. В 1915 году у нее отнялись задние ноги, и пока мать не решилась ее усыпить, бедная собака уныло ездила по паркетам, как cul-de-jatte (безногий, с франц.). Затем кто-то подарил нам внука или правнука чеховских Хины и Брома. Этот окончательный таксик (представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками) последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казенную пенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улице далеко позади своей задумчивой хозяйки этого старого, все еще сердитого Бокса Второго, — эмигрантскую собаку в длинном проволочном наморднике и заплатанном пальтеце». («Другие берега»)

Чудесным образом история сохранила фотографии набоковских такс. И кстати, в одном из первых романов, в «Подвиге», такса появляется именно как деталь фотографии. Это, пожалуй, одна из самых известных иллюстраций из Набокова на тему времени. Действительно, такса тут предстает «с тремя хвостами» сразу как невозможный способ остановить мгновение:

«Затем дедушка Эдельвейс годами сохранялся в грузном кожаном альбоме; в его время снимали со вкусом, с расстановкой, это была операция не шуточная, пациент должен был замереть надолго, — еще не пришло, вместе с моментальной фотографией, разрешение на улыбку. Сложностью светописи объяснялись увесистость и крепость бравых дедушкиных поз на бледноватых, но очень добротных фотографиях, — дедушка в молодости, с ружьем, с убитым вальдшнепом у ног, дедушка на кобыле Дэзи, дедушка на полосатой верандовой лавке, с черной таксой, не хотевшей сидеть смирно, а потому получившейся с тремя хвостами. И только в тысяча девятьсот восемнадцатом году дедушка Эдельвейс исчез окончательно, ибо сгорел альбом, сгорел стол, где альбом лежал, сгорела и вся усадьба, которую, по глупости, спалили целиком, вместо того, чтобы поживиться обстановкой, мужички из ближней деревни». («Подвиг», 1932, Берлин)

Таксы — всегда где-то рядом, что бы ни происходило. Точные, емкие эпитеты Набокова свидетельствуют о более чем близком знакомстве с этой собачьей расой:

«В столовой, между тем, братцу и мне велено было продолжать есть. Мама, готовясь снять двумя пальцами с вилки комочек говядины, заглядывала вниз, под воланы скатерти, там ли ее сердитая и капризная такса. «Un jour ils vont le laisser tomber» (Когда-нибудь они его уронят, франц.), — замечала M-lle Golay, чопорная старая пессимистка, бывшая гувернантка матери, продолжавшая жить у нас в доме, всегда кислая, всегда в ужасных отношениях с детскими англичанками и француженками». («Другие берега»)

Таксы для Набоковых — члены семьи и всегда путешествуют с семьей и прислугой, и эти путешественники отмечены в набоковских воспоминаниях наравне с людьми:

«В памяти я могу распутать по крайней мере пять таких путешествий в Париж, с Ривьерой или Биаррицем в конце. Выбираю относящееся к 1909-му году. Мне кажется, что сестры — шестилетняя Ольга и трехлетняя Елена — остались в Петербурге под надзором нянь и теток. (По словам Елены, я не прав: они тоже участвовали в поездке.) Отец в дорожной кепке и замшевых перчатках сидит с книгой в купе, которое он делит с Максом, тогдашним нашим гувернером. Брат Сергей и я отделены от них проходной туалетной каморкой. Следующее купе, смежное с нашим, занимает мать со своей пожилой горничной Наташей и расстроенной таксой. Нечетный Осип, отцовский камердинер (лет через десять педантично расстрелянный большевиками за то, что угнал к себе наши велосипеды, а не передал их народу), делит четвертое купе с посторонним — французским актером Фероди». («Другие берега»)

«Окончательный таксик» Бокс Второй из «Других берегов» тоже эмигрирует и будет аккуратно доставлен в Прагу, где он будет жить с матерью Набокова и олицетворять своим пальтишком эмигрантскую нищету и горе:

П. М. называет Бокса — «Ботя». Он пополнел и постарел. В мокредь переходит улицу медленно-медленно. Когда он в пальтишке, то он называется «нищий», так как пальтишко на боку прорвано (от тренья об стену). («Письма к Вере», 23 декабря 1926 г.)

Набоков щедро раздавал такс героям своих книг, всех не перечислить:

«И вдруг что-то случилось. Солнце с размаху ударило по длинным струям дождя, скосило их, — струи стали сразу тонкими, золотыми, беззвучными. Снова и снова размахивалось солнце, — и разбитый дождь уже летал отдельными огненными каплями, лиловой синевой отливал асфальт, — и стало вдруг так светло и жарко, что Драйер на ходу скинул макинтош, а Том, несколько потемневший от дождя, сразу оживился и, подняв хвост трубой, пошел походом на рыжую таксу. Том и такса, оба желавшие друг дружку понюхать под хвост, довольно долго вращались на одном месте, пока Драйер не свистнул. Шел он медленно, поглядывая по сторонам, так как попал в довольно интересные места, где бывал редко, хотя это находилось недалеко от дома». («Король, дама, валет», 1928, июль 1927 — июнь 1928)

Иногда он лукавит, будто бы забыл, но всякий раз удивительным образом при помощи таксы достает складный кусок прошлого:

«Не помню, одалживал ли я кому Бокса Первого, любимца ключницы, пережившего свою Лулу-Иокасту. Он спит на расшитой подушке, в углу козетки. Седоватая морда с таксичьей бородавкой у рта заткнута под бедро, и время от времени его все еще крутенькую грудную клетку раздувает глубокий вздох. Он так стар, так устлан изнутри сновидениями о запахах прошлого, что не шевелится, когда сани с путешественницей и сани с ее багажом подъезжают к дому и оживает гулкий, в чугунных узорах вестибюль. А как я надеялся, что она не доедет!» («Другие берега»)

Интересно, что Набоков никогда не делает из таксы человека. Бывшая в начале ХХ века популярной порода никогда не приобретает у него человеческие черты. Никаких рюшечек и примеривания человеческой одежды, как в модных открытках начала ХХ века.

Ему свойственна, как всегда, безудержная свобода аналогий и уподоблений. Однажды такса даже выступила в роли утраченного звена между Набоковым и бабочкой:

«Чета зеленых кресел тоже разделилась: одно скучало у Ганина, в другом сиживала сама хозяйка или ее старая такса, черная, толстая сучка с седою мордочкой и висячими ушами, бархатными на концах, как бахрома бабочки. А на полке, в комнате у Клары, стояло ради украшения несколько первых томов энциклопедии, меж тем как остальные тома попали к Подтягину». («Машенька», Берлин, 1926 г.)

Отсылка через фамилию хозяйки из «Машеньки», Лидии Николаевны Дорн, к фамилии врача из чеховской «Чайки» — была бы чересчур витиеватой, если б не такса, а мы помним, как Набоков дорожил и своей генеалогией, и происхождением их таксы от такс Чехова, которых звали Бром Исаевич и Хина Марковна:

«Лидия Николаевна в кухню входить боялась, да и вообще была тихая, пугливая особа. Когда она, семеня тупыми ножками, пробегала по коридору, то жильцам казалось, что эта маленькая, седая, курносая женщина вовсе не хозяйка, а так, просто, глупая старушка, попавшая в чужую квартиру. Она складывалась как тряпичная кукла, когда по утрам быстро собирала щеткой сор из-под мебели, — и потом исчезала в свою комнату, самую маленькую из всех, и там читала какие-то потрепанные немецкие книжонки или же просматривала бумаги покойного мужа, в которых не понимала ни аза. Один только Подтягин заходил в эту комнату, поглаживал черную ласковую таксу, пощипывал ей уши, бородавку на седой мордочке, пытался заставить собачку подать кривую лапу и рассказывал Лидии Николаевне о своей стариковской, мучительной болезни и о том, что он уже давно, полгода, хлопочет о визе в Париж, где живет его племянница, и где очень дешевы длинные хрустящие булки и красное вино». («Машенька», Берлин, 1926 г.)

Набоков может именно таксе делегировать полномочия стать его, автора, альтер эго. Выходит, что такса чувствует тоньше, чем человек, и чуть скорее понимает неизбежность происходящего:

«Уложившись, Ганин запер оба чемодана, поставил их рядышком, набил мусорную корзину трупами газет, осмотрел все углы опустевшей комнаты и пошел к хозяйке расплачиваться, Лидия Николаевна, сидя очень прямо в кресле, читала, когда он вошел. Ее такса мягко сползла с постели и забилась в маленькой истерике преданности у ног Ганина. Лидия Николаевна, поняв, что он уже теперь непременно уедет, опечалилась. Она любила большую спокойную фигуру Ганина да и вообще очень привыкала к жильцам, и было что-то подобное смерти в их неизбежных отъездах». («Машенька», Берлин, 1926 г.)

Ганин еще не уехал, Подтягин еще жив, но неизбежное уже здесь. И упоминание о таксе находитеся в тексте между «трупами» и «смерти». И хотя оба эти слова участвуют в игре слов, но они при этом являются предвестниками настоящей смерти, а такса становится агентом потустороннего.

Для Набокова такса может стать единственным ответственным за умение чувствовать, представляя собой единственное существо, которое переживает. И тут даже видно, как такса противостоит не только бессердечию человека, но бесчувственности времени, его тиканью:

«Втроем они понесли старика в его комнату. Алферов, пошатываясь, вышел было за ними, потом вяло махнул рукой и сел у стола. Дрожащей рукой налив себе водки, он вытащил из жилетного кармана никелевые часы и положил их перед собой на стол.

— Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, — повел он пальцем по римским цифрам и замер, боком повернув голову, и одним глазом следя за секундной стрелкой.

В коридоре тонко и взволнованно затявкала такса. Алферов поморщился. — Паршивый пес… Раздавить бы его. Погодя немного, он вынул из другого кармана химический карандашик и намазал лиловую черточку по стеклу над цифрой восемь.

— Едет, едет, едет… — думал он в такт тиканью. Он пошарил глазами по столу, выбрал шоколадную конфету и тотчас же выплюнул ее. Коричневый комок шлепнулся об стену.

— Три, четыре, пять, семь, — опять засчитал Алферов и с блаженной мутной улыбкой подмигнул циферблату». («Машенька», Берлин, 1926 г.)

В «Защиту Лужина» такса очевидно переехала прямиком из набоковского, с семьей и матерью, эмигрантского путешествия:

«Такса в заплатанном синем пальтишке, с низко болтающимися ушами остановилась, обнюхивая снег, и Лужина успела ее погладить». («Защита Лужина», 1930)

Вообще такса оказывается символом утраченного добротного времени и равномерной правильной жизни:

«Холодно было снаружи, и он пожалел, что вновь не наполнил фляжку коньяком, который помог ему пережить этот день. Было также очень тихо — тише обычного. Старомодные, благообразные фасады домов насупротив — через булыжную улочку — лишились большей части своих огней. Знакомый ему человек, бывший член парламента, смирный зануда, имевший привычку прогуливать в сумерках парочку одетых в пальто вежливых таксов, тому два дня выехал из пятидесятого номера в грузовике, уже набитом другими арестантами. Видно, Жаба решил сделать свою революцию сколь возможно традиционной. Машина запаздывала». (Bend Sinister», 1947)

Такса ненавидит перемены, такса — сторож и символ старого устойчивого мира, которого лишен человек, вынужденный покинуть свою страну:

«Весной Соня с семьей переселилась в Берлин, где Зиланов затеял еженедельную газету, и теперь Мартын, лежа навзничь под тихо проходившими ветвями, вспоминал последнюю свою поездку в Лондон. Дарвин поехать не пожелал, лениво попросил передать Соне привет и, помахав в воздухе пальцами, погрузился опять в книгу. Когда Мартын прибыл, в доме у Зилановых был тот печальный кавардак, который так ненавидят пожилые, домовитые собаки, толстые таксы, например. Горничная и вихрастый малый с папироской за ухом несли вниз по лестнице сундук. Заплаканная Ирина сидела в гостиной, кусая ногти и неизвестно о чем думая. В одной из спален разбили что-то стеклянное, и сразу в ответ зазвонил в кабинете телефон, но никто не подошел». («Подвиг», 1932)

«Лет десять тому назад, в одной из своих пророческих грез (а у всякого человека с большим воображением бывают грезы пророческие, — такова математика грез), петербургский отрок Мартын снился себе самому изгнанником, и подступали слезы, когда, на воображаемом дебаркадере, освещенном причудливо тускло, он невзначай знакомился — с кем?.. — с земляком, сидящим на сундуке, в ночь озноба и запозданий, и какие были дивные разговоры! Для роли этих земляков он попросту брал русских, замеченных им во время заграничной поездки, — семью в Биаррице, с гувернанткой, гувернером, бритым лакеем и рыжей таксой, замечательную белокурую даму в берлинском Кайзергофе, или в коридоре норд-экспресса старого господина в черной мурмолке, которого отец шепотом назвал “писатель Боборыкин”, — и, выбрав им подходящие костюмы и реплики, посылал их для встреч с собой в отдаленнейшие места света. Ныне эта случайная мечта — следствие Бог весть какой детской книги — воплотилась полностью и, пожалуй, хватила через край». («Подвиг», 1932, Берлин)

Такса то и дело — немой и неловко двигающийся свидетель ужаса и неизбежности происходящего, и именно такса сопровождает всех девочек у Набокова, с которыми вот-вот произойдет непоправимое, особенно это видно в «Камере Обскуре»:

Магда держала на коленях собаку Левандовской — толстую желтую таксу с сединой на морде и с длинной бородавкой на щеке. Она взяла в кулак шелковое ухо собаки и, не поднимая глаз, ответила:

«Ах, это успеется. Мне только пятнадцать. И зачем? Все это будет так — зря, я знаю этих господ».

«Ты дура, — сказала Левандовская с раздражением, — я тебе рассказываю не о шалопае, а о добром, щедром человеке, который видел тебя на улице и с тех пор только тобой и бредит».

«Какой-нибудь старичок», — заметила Магда и поцеловала собаку в лоб.

Дура, — повторила Левандовская. — Ему тридцать лет, он бритый, шикарный — шелковый галстук, золотой мундштук. У него только душа скромная.

«Гулять, гулять», — сказала Магда собаке, — та сползла на пол и потом, в коридоре, затрусила, держа тело бочком, как это делают все старые таксы.

Он позволил себе роскошь медленного подступа, осторожных и ласковых взглядов, даже вздохов. Левандовская, получившая только небольшой задаток, а заломившая неслыханную цену, не отходила ни на шаг. С ее согласия Магда перестала позировать и проводила целые дни за вышивкой. Иногда, когда она вечером выводила собаку, Мюллер вырастал из сумерек и шел рядом с нею, и ее это так волновало, что она невольно ускоряла шаг, и забытая такса отставала, упорно и грустно ковыляя бочком, бочком. Левандовская вскоре почуяла эти встречи и стала выводить собаку сама. («Камера Обскура», 1933)

Таксы оказываются немыми, но живыми свидетелями событий или предвкушения этих событий и их неотвратимости. Такса часто выступает как сторож границы, неловкий, бочком, и все же почти привратник. Такса — мягкий, неловкий и уютный триггерворнинг. Обозначение перехода — во взрослость, в смерть, в эмиграцию, в насилие…

В «Аде» дама идет «следом за вихлястой таксой», в «Лолите» прогуливают «старую, разбухшую таксу»…

Такса для Набокова может становиться единицей измерения несообразности и бесполезности пополам с привлекательностью, как в «Защите Лужина»:

«Дело в том, что последние годы ему не везло на турнирах, возникла призрачная преграда, которая ему все мешала прийти первым. Валентинов это как-то предсказал, несколько лет тому назад, незадолго до исчезновения. «Блещи, пока блещется», — сказал он, после того незабвенного турнира в Лондоне, первого после войны, когда двадцатилетний русский игрок оказался победителем. «Пока блещется, — лукаво повторил Валентинов, — а то ведь скоро конец вундеркиндству». И это было очень важно для Валентинова. Лужиным он занимался только поскольку это был феномен, — явление странное, несколько уродливое, но обаятельное, как кривые ноги таксы. За все время совместной жизни с Лужиным он безостановочно поощрял, развивал его дар, ни минуты не заботясь о Лужине-человеке, которого, казалось, не только Валентинов, но и сама жизнь проглядела. Он показывал его, как забавного монстра, богатым людям, приобретал через него выгодные знакомства, устраивал бесчисленные турниры, и только когда ему начало сдаваться, что вундеркинд превращается просто в молодого шахматиста, он привез его в Россию обратно к отцу, а потом, как некоторую ценность, увез снова, когда ему показалось, что все-таки он ошибся, что еще годика два-три осталось жить феномену». («Защита Лужина» 1930)

Набоков частенько описывает живое как неживое и наоборот. Неодушевленный предмет из сострадания к человеку в безнадежной ситуации может принять в числе прочего и облик таксы:

«Он вдруг заметил выражение глаз Цецилии Ц., — мгновенное, о, мгновенное, — но было так, словно проступило нечто настоящее, несомненное (в этом мире, где все было под сомнением), словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери Цинциннат внезапно уловил ту последнюю, верную, все объясняющую и ото всего охраняющую точку, которую он и в себе умел нащупать. О чем именно вопила сейчас эта точка? О, неважно о чем, пускай — ужас, жалость… Но скажем лучше: она сама по себе, эта точка, выражала такую бурю истины, что душа Цинцинната не могла не взыграть. Мгновение накренилось и пронеслось. Цецилия Ц. встала, делая невероятный маленький жест, а именно — расставляя руки с протянутыми указательными пальцами, как бы показывая размер — длину, скажем, младенца… Потом сразу засуетилась, подняла с полу черный, толстенький, на таксичьих лапках саквояж, поправила клапан кармана». («Приглашение на казнь», 1935, 1938)

Интересно, что таксы для Набокова отвечают за материнскую сторону. Его отец, Владимир Дмитриевич, больше любил борзых, и им писатель тоже отдал должное. Например, в стихотворении «Вечер на пустыре», которое Набоков написал в 1932 году, в годовщину гибели своего отца, появляется странный «череп счастья, тонкий, длинный,/ вроде черепа борзой». что за «череп счастья»? Казалось бы, череп — это должно быть memento mori, но здесь, в виде собачьего черепа, красивого, длинного, как у тех борзых, которых так любил его живой отец — это исключительно напоминание о семейном счастье и былой целости семьи.

Но конечно, такса прежде всего член и участник семейной жизни, даром, что ввиду своей старости он Набокова не узнал, о Боксе Втором он будет рассказывать жене, как и о прочих домашних.

«Первая часть дороги была очень приятна. Я почитывал и смотрел в окно на весеннее детское небо […] На вокзале встретили меня Елена и мама. Мама в отличном настроении. Очень бодра, хорошо выглядит, хотя похудела. Елена мечтательно настроена и очень мила. Выяснилось, что Скуляри не был для нее […]. Кирилл мне пока больше нравится, чем прошлый раз. Его младородство наносное, слегка озорное, в пику Евгении Константиновне. Впрочем, он страшный бездельник. Ольгин муж все так же мрачен, а Ольга очень похорошела. Ростислав чрезвычайно привлекателен и уже разгуливает по комнатам. Евгения Константиновна поседела, но еще больше поседел и полуослеп бедный Боксик. На днях, быть может, приедет Сережа, и тогда мы все снимемся в тех же позах, как на одном ялтинском снимке. Боксик тоже. Мой насморк все еще держится. Я сплю в маминой комнате на коротком и узком диване со спинкой. Ни в какие Парижи не поеду. Пришли мне, очень прошу, во-первых, «Уста к устам» (прочту только маме без комментарий), во-вторых, статью о бабочках. Ты знаешь, мы с тобой все-таки очень удобно живем. Боксику разрешается ходить в клозет и поднимать ножку у фарфоровой тумбы (для него тумбы)». («Письма к Вере», 4 апреля 1932 г.)

«Мама тебе пишет завтра. Боксик лежит навзничь, выпятив крутую губку». («Письма к Вере», 22 декабря 1926 г.)

«Душа моя, приехал превосходно, на вокзале был встречен мамой: у нее прекрасный вид и прекрасное настроение. Боксик стар и толст, с седой мордочкой, не обратил на меня никакого вниманья. Еленочка и Е. К. очень похорошели». («Письма к Вере», 12 мая 1930 г.)

«Боксуша на меня смотрит мутными глазами и продолжает не узнавать. Тут полагают, что он меня принимает за возвратившегося Сережу». («Письма к Вере», 12 мая 1930 г.)

«Боксуша продолжает на меня глядеть мутными глазами. Вчера он произвел подряд 157 лайка, мы считали. Сегодня погодка пристойная, пойдем гулять. Мне грустно, что ты так мало пишешь, мое бесконечное счастие». («Письма к Вере», 19 мая 1930 г.)

«С Боксушей у меня отношения холодноватые, все жду, чтобы он меня узнал. Питаемся хорошо, обильно, у всех аппетиты гораздо больше, чем у меня. До скорого, моя любовь». («Письма к Вере», 23 мая 1930 г.)

«Бокс страшно ревнует, несмотря на слепоту и глухоту свою, начинает лаять, как только Евгения Константиновна берет Ростислава [племянник, сыном сестры Ольги] на руки». («Письма к Вере», 7 апреля 1932 г.)

«На днях я застал такую картину: Ольга на диване читает безобразно истрепанный том Герцена, а ребенок на полу мечтательно посасывает жестяную лоханку Бокса». («Письма к Вере», 15 апреля 1932 г.)

И разумеется, таксы для Набокова — прежде всего перекличка внутри семьи, он неизменно сообщает Вере о всякой встреченной таксе.

«Сейчас без пяти девять. Во дворе резвятся две толстеньких кофейных таксы — сверху, кажется, — просто катятся две колбасы без лапок. Милое мое, не знаю, где ты сейчас (где ты будешь читать это письмо). Я тебя люблю. Мое милое, я тебя люблю. Слышишь?» («Письма к Вере», 16 июня 1926 г.)

«У павильона гуляла очаровательная борзая с пепельно-голубым (как вчерашнее вечернее небо) крапом на лбу. Она играла с рыжей таксой, — и эти две длинные нежные морды, тыкающиеся друг в дружку, были чудесны». («Письма к Вере», 24 июня 1926 г.)

«Вчера у Альтшуллера я познакомился с прелестной черной ласковой таксой, принадлежащей его сыну, тоже доктору. Женат на гречанке, две девочки. Чудная квартира в нарядном районе. Огромная практика у сына. Я показал старику мой больной палец. Воспаление сустава. Компресс на ночь. Говорили о том о сем, о берлинских знакомых, о знакомых крымских. Такса не отходила от меня. Требовала, чтобы ее гладили. У меня потом весь вечер оставалось на ладони ощущение гладкой шелковой черноты». («Письма к Вере», 15 апреля 1932 г.)

«Другой руководитель русскими занятьями, очень приятный Андерсен (бывший ученик Сговв’а), с двумя таксами, после обеда собрал у себя русскую группу, и я им читал мои переводы…» («Письма к Вере», 20 апреля 1954 г.)

Но кроме этого бытового и семейно-мифологического измерения, такса для Набокова — это еще и предельная нежность по отношению к жене, которая для него часто «моя собаченька, моя любовь».

«Жизнь моя милая, я люблю тебя. Лапки твои таксичьи люблю и розовые черточки у глаз». («Письма к Вере», 20 июня 1926 г.)

«Очень люблю тебя. До свиданья, мое райское, длинное, с ослепительным хвостом и таксичьими лапками». («Письма к Вере», 23 июня 1926 г.)

Такса у Набокова — проводник в другой мир и сторож границы между мирами. Ключ — в небольшом рассказе «Обида» (1938), посвященном Ивану Бунину. Мальчик Путя, несчастный и непонятый ни взрослыми, ни другими детьми, неожиданно извлекается из детской игры в прятки (в палочку) при помощи фигуры старой французской гувернантки, сопровождаемой таксой. Старушка (в черном, что воспринимается контрастом после всех описаний цветных стекол, через которые мальчик только что рассматривал мир) долго ведет его на другую сторону дома мимо разнообразных предметов, которые подробно описываются. Сначала в одном порядке, потом в обратном. Рассказ напоминает по своему построению «Посещение музея», в котором герой выходит из одного времени-пространства в совсем другое. Этот крохотный рассказ — о том же.

И такса тут — свидетель и указатель на возможность мистического путешествия, и ее, таксы предустановленная пародийность, и тут же — странная старушка, и часы, и палочка, возможно, волшебная, и кривляющийся язык, где-то между французским и русским — где русское «вот» (“Votte”) или «прятки» (“Priate-qui?”), в латинской транслитерации выглядят угрожающе, как и сам сновидческий сюжет, и даже «игра, в которую он играет, скорее засада». Сюжет, случившийся со многими нами в детстве — игра в прятки, которая стала чем-то бóльшим и страшным, был, оказывается пророчеством о нашей, и моей, бочком, жизни в чужой другой стране, которая действительно вышла на поверку скорее засадой, чем игрой в прятки с далеким отсюда режимом.

В то же мгновение дверь на веранду открылась, и из полутьмы комнаты появилась сперва толстая рыжая такса, а затем — седая стриженая старушка в черном платье с тугим пояском, с большой брошкой в виде трилистника на груди и с цепочкой от часов вокруг шеи, — часы же были засунуты за поясок. Собака, очень лениво, бочком, спустилась по ступенькам в сад, а старушка, подойдя к столу, сердито схватила очки, за которыми и пришла. Вдруг она заметила Путю, сползшего на пол. “Priate-qui? Priate-qui?” — произнесла она (с тем шутовским выговором, с каким изъясняются по-русски старые француженки, прожившие у нас лет сорок), “Toute n’est caroche”, — продолжала она, ласково глядя на смущенное, умоляющее путино лицо. — “Sichasse pocajou caroche messt”.

Среди этого фонетического кривляния языка Набокову будет суждено прожить остато жизни. Мы тоже в нем живем. Только его мир перевернулся, когда-то это было отражение русского языка во французской речи. Дальше будут остатки русской речи, звучавший все более и более оторванно от источника родного языка, все больше теряющиеся в английском. Мы помним историю автоперевода «Лолиты» на русский язык. Это история утраты.

«Американскому читателю я так страстно твержу о превосходстве моего русского слога над моим слогом английским, что иной славист может и впрямь подумать, что мой перевод «Лолиты» во сто раз лучше оригинала. Меня же только мутит ныне от дребезжания моих ржавых русских струн. История этого перевода — история разочарования. Увы, тот «дивный русский язык», который, сдавалось мне, все ждет меня где-то, цветет, как верная весна за наглухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадежной дали, а ключ в руке скорее похож на отмычку». (Постскриптум к русскому изданию романа «Лолита», 1965 г.)

Внутри нашей темы могу только еще раз отметить, что в этом крохотном рассказе такса — как во многих его других произведениях — страж потустороннего и хранитель мистической связи — со временем и с утраченной Россией.

Почему же все-таки таксы?

Осторожно предположу, что Набоков проговаривается об этом, когда в «Других берегах» рассказывает, как его мать в Первую мировую войну соорудила собственный лазарет и несправедливо «винила себя […], что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на все безвинно-безответное, как, например, старые аллеи, старые лошади, старые псы».

Возможно, эту же мысль можно отнести и к нему самому. Иногда ему было проще ощутить теплоту и биение жизни через них, косолапых, идущих бочком, бочком.

(октябрь, 2025, полная версия, частично текст опубликован в онлайн-журнале Mostmedia)