«Сквозь глухую фашистскую ночь»

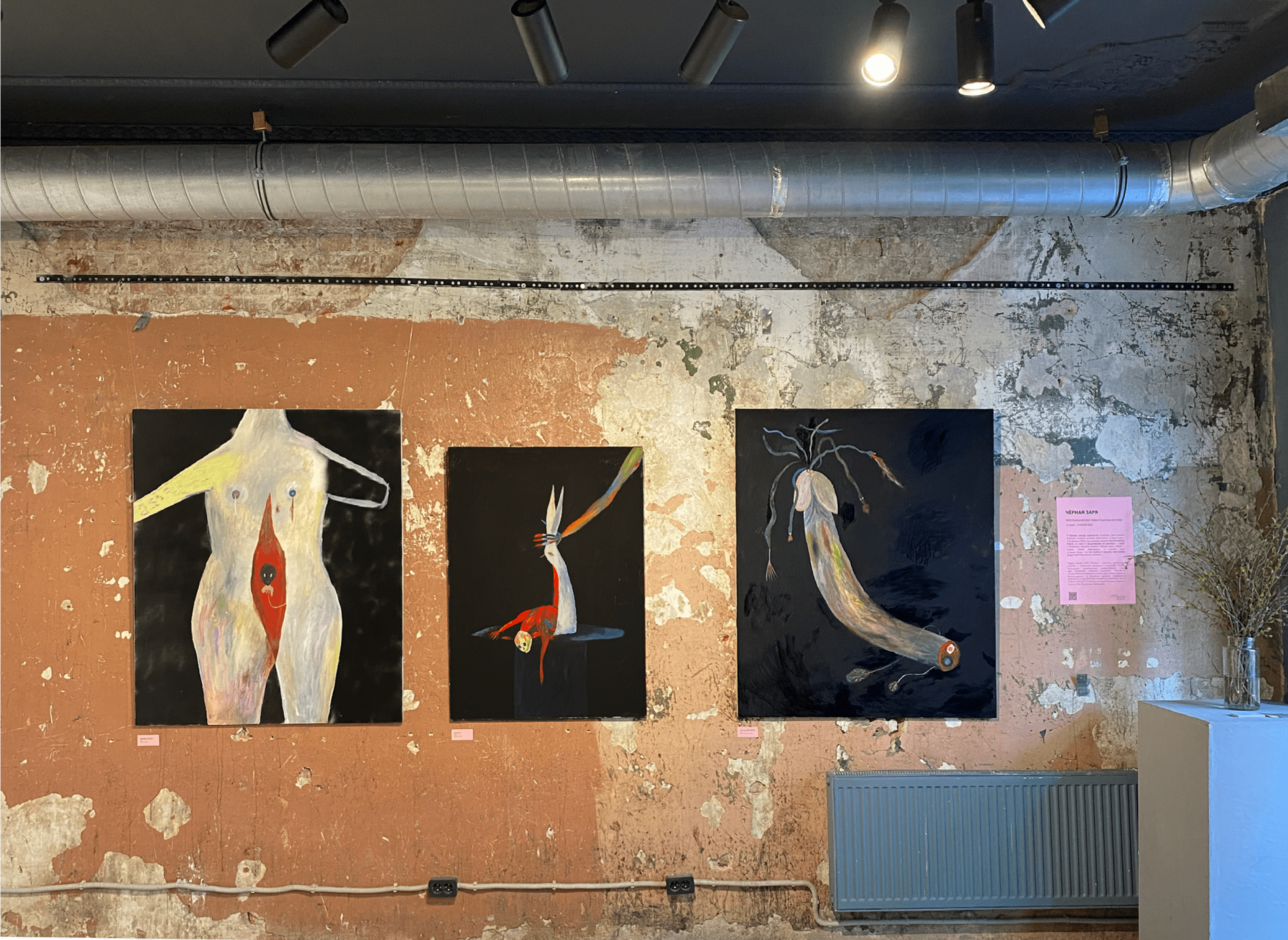

С 13 мая по 12 июня 2022 года в галерее 3120 в

Публикуем состоявшийся на сотый день войны разговор Глеба Напреенко с Родионом Китаевым по мотивам выставки. Об образности и телесности его картин, взаимоотношениях сюрреализма с реальностью и терапевтическом эффекте творчества.

Глеб Напреенко: Расскажи, что побудило тебя на создание этой серии? Прямым текстом сказано, что она связана с началом войны, но на более личном уровне — как она создавалась?

Родион Китаев: На более личном уровне… После 24 февраля мне быстро удалось переключиться в режим, где я стал постоянно рисовать. При этом находился в полной дезориентации, в состоянии bad trip, дереализации происходящего. Почитать новости, пойти полежать или прогуляться означало теперь не то, что еще несколько дней назад. Каким-то образом я стал ездить в магазин, покупать себе краски, подрамники и так далее. Часто я даже не понимал и не помнил, как это происходило. Периодически я просто обнаруживал себя с корзинкой материалов на кассе в художественном магазине. И видел себя со стороны, как при ведьминой болезни или как через монитор камеры наблюдения. Потом ехал в мастерскую. За работой мне на несколько часов становилось немного яснее, кто я и где я, где верх, где низ, где право, где лево, что я сейчас делаю. Эти несколько часов в день сильно помогали мне не спятить окончательно. Сюжеты стали появляться в голове почти сразу. Обычно я делаю хотя бы какие-то предварительные эскизы, выбирая, о чем будет работа, а здесь я писал сразу, без предварительного рисунка. Будущая картина возникала в голове сама: сразу рисуешь какой-то образ, сразу понимаешь, что будет черный фон… И потом уже осмысляешь, что сделал. Когда я начал заниматься серией, то сначала я купил всю черную краску в магазине, потом всю красную. Продавец в магазине шутил: «Ну у тебя наверное новая серия».

Работа велась довольно быстро, часть этих образов я придумал буквально за последние выходные февраля. Глеб пригласил меня на

Только к первой, самой большой картине я делал эскизы. Чтобы разобраться, как будет выглядеть голова, выбрал ракурс, где она одновременно и в фас, и в профиль. Получилась засохшая лягушка, раздавленная машиной. Но это единственный раз в этой серии, когда я решал для себя какую-то пластическую задачу, в остальном это скорее такие плакаты. Мне не были важны художественные задачи, только максимально простое послание.

ГН: И всё же какие задачи ты себе ставил — в сравнении с другими твоими сериями и работами?

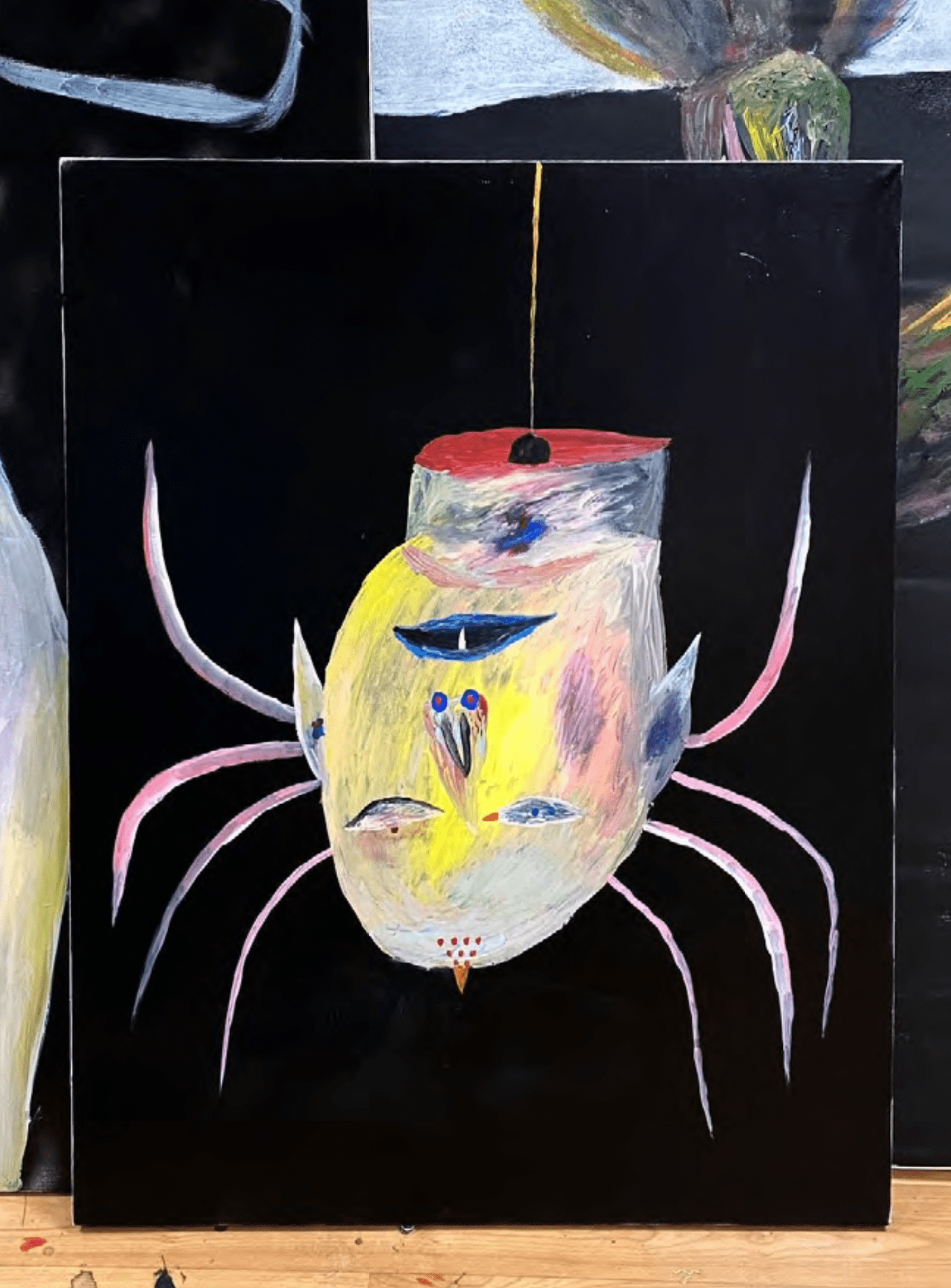

РК: У меня бэкграунд иллюстратора, плюс я занимаюсь вышивкой. Там другая ситуация, это многофигурные картинки, с сюжетом. Но в живописи, графике, объектах я почти всегда создают иероглиф. Знак посередине холста — персонаж или портрет в интерьере. В случае этой серии я хотел довести это до логического завершения. Потом я стал понимать, что у меня получаются антивоенные, антифашистские плакаты — просто месседж без дополнительных трактовок, который сложно интерпретировать как-то многозначно. Обычно в других своих работах я играл с мерцанием образа, чтобы у зрителя возникал набор самых разных ассоциаций. А здесь, наоборот, хотел, чтобы всё было максимально в лоб, без всякого мерцания.

ГН: Ты говоришь, что эта серия отличается от предыдущих твоих работ, происходит некая редукция образности в плане воздействия. А с другой стороны, чем это похоже на то, что ты делал раньше? Есть ли какая-то общая логика?

РК: Общее это работа с персонажем — рассказ-история. При работе с иллюстрацией я рисовал развёрнутый сюжет: что происходит, происходило или будет происходить. А в моей живописи в центре обычно вырванный из контекста персонаж, замерший в прыжке. Либо это замкнутый натюрморт, съедобное-несъедобное. Также мне важно находить живое в мертвом, мертвое в живом, и в этой серии это тоже есть, разумеется. Моей первой живописной серией были монохромы с образами по мотивам игрушек из моего детства. В игрушке очень тонка грань между субъектом и объектом. То она твой друг, то предмет, который ты убрал в коробку и оставил до тех времён, когда ты вырастешь и он станет воспоминанием. И тут я продолжаю работать с

ГН: С началом войны было несколько высказываний в формате художественных выставок или кураторских проектов, где в центре оказывалась невозможность, проблематичность высказывания, сложность дать репрезентацию происходящего. Например, проект «Нет» Ивана Новикова на Винзаводе (галерея pop/off/art), два кураторских проекта в Московском Музее Современного Искусства, один из которых — пересборка постоянной экспозиции. Ты явно идешь другим путем: у тебя нет идеи отказаться от образа, наоборот, ты фонтанируешь образами.

РК: «Рассказать на короткой длинной волне слово правда об этой войне». Я высказался с помощью достаточно физиологичных образов, работающих с архаичными, простыми страхами, а также с отвращением и брезгливостью — почти настолько же древними аффектами, как и страх. То, что было с человеком всегда и от чего он никуда не денется. Это работа с архаическим ужасом, нажатие на простые клавиши. Вначале интуитивная, затем оформленная вербально.

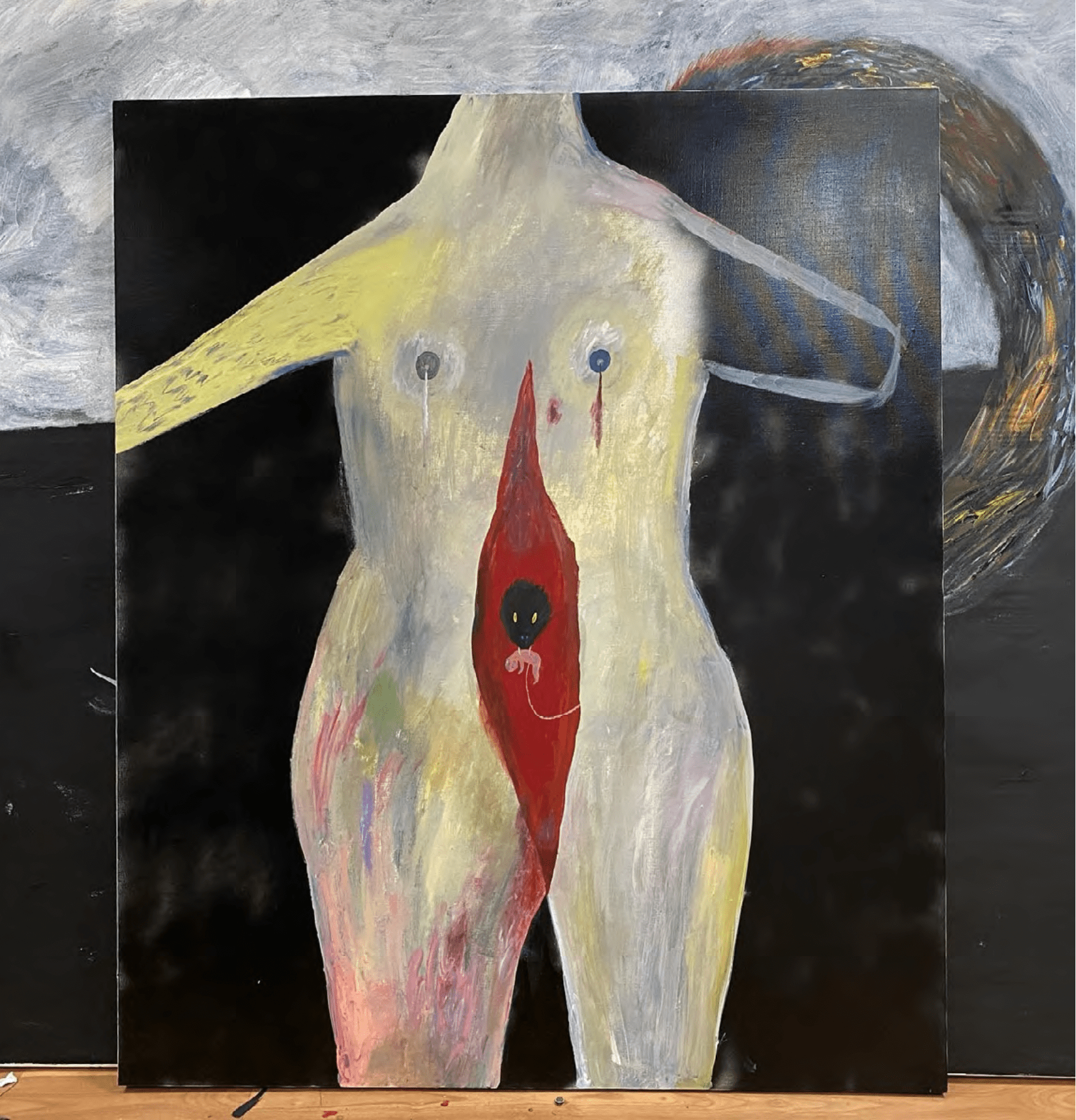

ГН: Ты можешь прокомментировать особую телесность в твоих работах?

РК: Я вспоминал недавно, как в раннем детстве мне очень нравилось играть с трупами птиц и рыб, которые размораживали в раковине перед готовкой. Не очень формулируя, зачем это мне и почему не нравится моим родителям. У меня сложные отношения с собственным телом, сложные отношения с телами других людей — они из красивых быстро становятся отталкивающими. Я несколько раз сталкивался с серьезными заболеваниями близких людей, последствия которых были одновременно и отвратительно ужасными, и с, другой стороны, завораживали. Нечто выходящее за рамки того, к чему я старался привыкнуть, но что вызывало интерес. Да, я с этой темой работаю постоянно, но до такого буквального переноса в искусство разложившихся трупов в прямом смысле этого слова дошёл в первый и, возможно, последний раз.

ГН: По поводу того, что ты держишься некоторой образности. Ты сам говоришь, и Павел Герасименко писал (прим. ред.:материал арт-критика Павла Герасименко о проекте «Черная Заря» на портале Patreon) о твоих отношениях с сюрреализмом. Что для тебя сюрреализм? На личном уровне.

РК: Мне, конечно, созвучен их подход к образу, к персонажности, к телесности… И, несмотря на всю свою психоделичность, сюрреалисты всегда очень четко реагировали на

Для меня лично важен этот опыт. Очень часто окружающая реальность не вызывает у меня симпатии. Но окончательно отказываться от связи с ней мне кажется опасным и неразумным. А провернуть ее мысленно в фарш и пересобрать на свой собственный вкус — занятие и интересное и благодарное.

ГН: Можешь сказать пару слов про

РК: Началось все с образа голубки, пробитой двумя гвоздиками (прим. ред.: работа «Раненая птица»), я сделал её в первый день войны. Классические и заезженные символы приобретает новые смертоносные смыслы. Уроборос, пожирающий сам себя (прим. ред.: работа «Последний танец») — самая большая работа. С образом змеи, которая сама себя ест, я часто сталкивался в сетях, с ним много работали весной. Я не совсем понимал, каким он будет, все остальные образы довольно узнаваемы: аист, который должен бы приносить детей, черепашка… А эту тварь я не понимал. И, не до конца понятный, он просто оставался для меня чудовищем.

ГН: А ты можешь прокомментировать названия? Они очевидно иронические.

РК: Я почти всегда забываю называть заранее отдельные работы и обычно придумываю их названия уже на монтаже. В данном случае мне хотел добавить какой-то инфантильной дебильности, странной шуточности для создания дополнительной тошнотворности происходящего. В кишках я вижу детскую считалочку-страшилку — «Раз, два, три, что у нас внутри», — это такая игривость, которая вовсе неуместна в данной ситуации. Мерзотная саркастичность.

ГН: Ты сейчас пишешь стихи, составляя их из фрагментов существующих стихотворений, и названия этих картин тоже все цитатные…

РК: Да, почти все мои стихи это игра с устойчивыми выражениями.

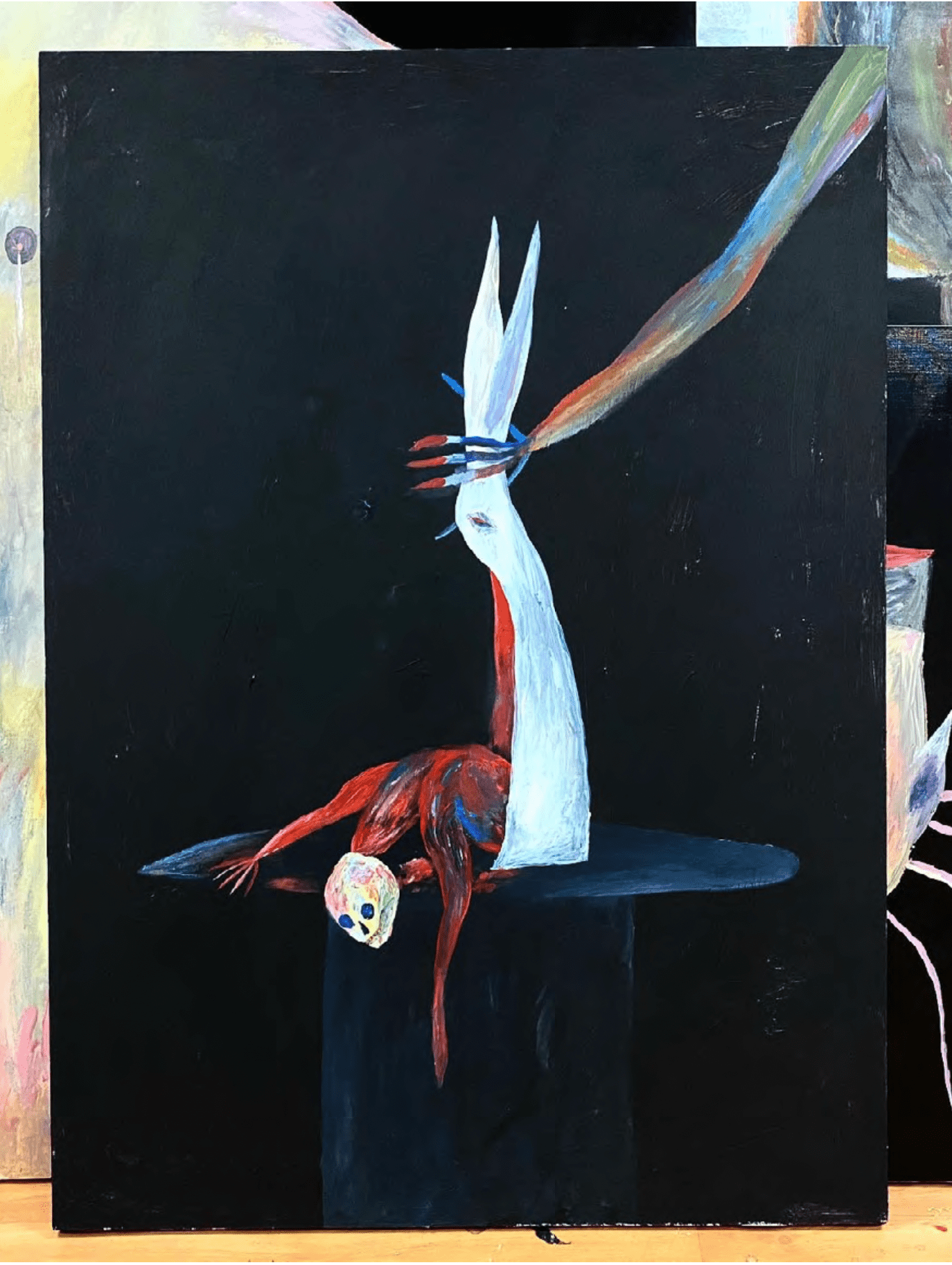

ГН: Ты сказал про «мерзотную саркастичноть», в названиях работ есть элементы ёрничанья. Например, с «Фокусом», когда шкурка зайца отпадает — это такие испорченные шутки.

РК: Да, здесь и для усиления эффекта — с одной стороны, привычный фокус; с другой стороны, что-то пошло не так — и для демонстрации беспомощности, когда тебе кажется, что новости это взбесившийся сломавшийся принтер, который тебе выдаёт бредовую информацию, но это не так. Хочется, конечно, верить, что это просто принтер, но ручка шарманки крутится, из неё брызжет кровища, ты хочешь, чтобы она остановилась, но клоун продолжает крутить ручку. Это отсылка к безумию людей, которые устроили эту ситуацию. В первую очередь, президента, который, как многие обсуждали в начале войны, окончательно сошел с ума в своем бункере. Вот такой сумасшедший клоун вытаскивает разлагающегося кролика из шляпы.

Из зала: Чему будет посвящена ваша следующая серия?

РК: Скорее всего это будет не совсем серия. Я еду сейчас в резиденцию в Нижний Новгород, и изначально у меня была идея, что там я буду делать работы про добрые приметы, потому что сейчас невозможно ничего всерьёз прогнозировать и представить, при этом полностью посвящать себя беспомощным мыслям о войне становится опасно для психического здоровья (почти каждый день у меня случались нервные срывы). Но я понял, что просто добрые приметы не годятся. Недавно мне нужно было нарисовать в подарок небольшую картинку, я нарисовал букет, у меня получился ядерный взрыв. Я три раза рисовал букет и три раза получалось то же самое… В общем, я думаю сделать ряд работ про эмоциональные качели. Где-то

Ведь с этой выставкой, где мы находимся (прим. ред.: выставка «Черная Заря» в 3120 Gallery), получилось тоже непредсказуемо: мы договаривались c галереей о другой истории, и после начала войны я не мог больше ничем заниматься кроме как рисовать все эти картины. Мы созвонились, я сказал, что ничего не сделал для выставки, но у меня есть эта серия. Я был приятно удивлён, когда галерее понравилась моя серия. У меня не было идеи, что это будет как-то выставляться, я просто делал то, что мог сейчас делать. Это обрело некоторый терапевтический эффект: ты тратишь на рисование несколько часов в день и благодаря этому начинаешь хотя бы понимать, что сейчас происходит с тобой.

Из зала: Как вы будете развивать антивоенное творчество? Как будет развиваться антивоенное творчество в России?

РК: Не знаю, думаю, очень по-разному, здесь невозможно предсказать, что с нами будет. Например, есть мои друзья, которые занимаются другим искусством, связанным с более прямым текстовым высказыванием. Они не могут вернуться в Россию, потому что здесь нельзя произносить слово «война», поэтому им здесь нечего делать. Мне пока повезло, что я выбрал живопись, здесь можно делать прозрачные заявления с помощью образов, при этом официально не писать на всю стену «Нет войне».