Мультимодальность и гаптическая визуальность в коллаже

Я смотрю на коллажи Катерины Бычковой и могу ощутить шероховатую поверхность и запах целлюлозы старой бумаги. Запах чернил шариковой ручки ударяет в нос, когда я смотрю на работу «Не пришел» Лены Павлючик и Андрея Алексеева, а на пальцах будто остались липкие мажущие следы. Мое зрение становится осязательным.

Коллажи отличаются своей текстурностью и материальностью, и в то же время нередко имеют слабую фигуративность из-за отсутствия нарратива и строгой композиции. Подобные гаптические свойства позволяют охватить все модальности восприятия (в том числе осязание, запах, вкус) и тем самым вызывать у зритель: ниц тактильные ассоциации. По концепции Лоры Маркс [1], чей теоретический аппарат основывается на идеях Анри Бергсона и Жиля Делеза, такая телесная вовлеченность актуализирует события в памяти зрителей и побуждает их концентрироваться на собственном чувственном восприятии. Проксимальные, близкие к телу чувства минуют когнитивную часть нашего мозга и напрямую обращаются к эмоциональной его составляющей. Чувственные модальности связаны с функционированием образов-аффектов, которые хранятся в памяти — виртуальном, и они могут быть глубоко личными, некодируемыми и непередаваемыми.

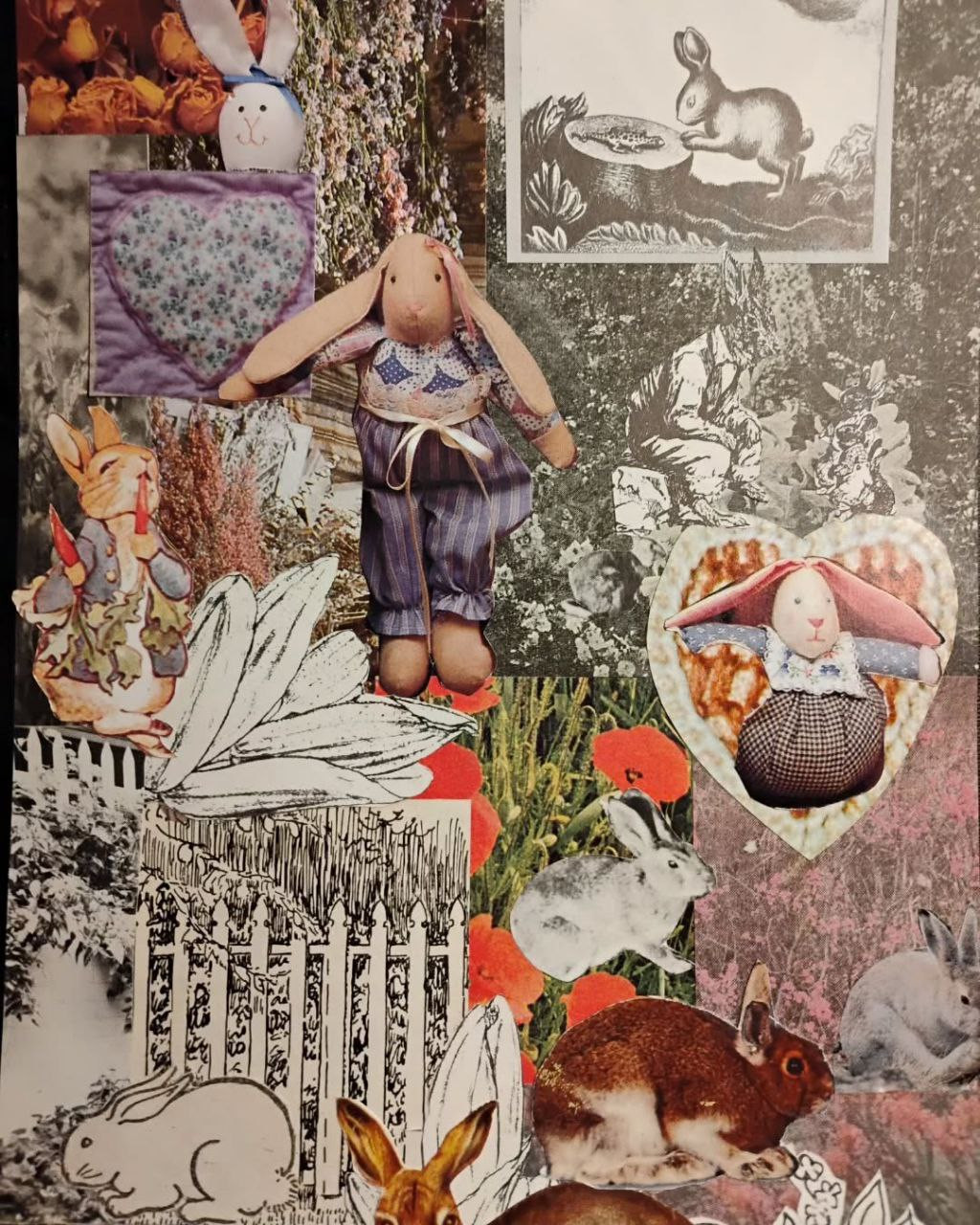

Так, если делиться своим личным опытом, то смотря на работу «Без названия» Лены Павлючик и Андрея Алексеева, я вспоминаю запах сигарет кретек Djarum, который в памяти закрепился за некоторыми ситуациями романтического характера из моей жизни. В коллажах Катерины Бычковой обрывки ветхих бумаг сочетаются с кусочками черно-белых фотографий, где можем застать советскую повседневность, и это напоминает листание старых семейных альбомов родственников, о которых уже ничего неизвестно. Коллажи Джейси Пенелоп пробуждают памятные события из детства, которые сопровождались увлеченностью раскрасками и наклейками, предвкушением всех праздников и поездок.

Концепции Лоры Маркс применимы в большей степени экранным искусствам, но я склонна относить коллаж к движимым, обладающим кинематографичностью объектам, так как за счет рваной монтажной техники и смешанной композиции появляется ритм. Однако коллажам, как и не нарративному кино, не свойственны предзаданная образная структура и традиционное линейное повествование, с четкой границей между прошлым и настоящим, и таким образом нарушается сенсомоторная реакция, характерная дла нарративных медиумов [2]. Зритель: ница проживает само течение времени, формируется непосредственный образ-время, который обращается к памяти и виртуальному, где также рядом находятся и образы-аффекты. Коллаж и ненарративное кино объединяет то, что они функционируют как сигнальная материя [3], чьи сигналы существуют во всевозможных модальностях (материальные, визуальные, чувственные, ритмические, тональные, вербальные) и при этом не обладают временным и пространственным единством. В обоих случаях изображение как знак исчезает, становясь сигналом, который обращается к тактильному восприятию.

Вслед за Бергсоном, Лора Маркс утверждает, что индивидуальное восприятие невозможно без влияния культурной памяти и коллективного опыта, в том числе травматического. В коллажах, где фотографии из личного архива сочетаются с осязаемыми материалами, мемориальная функция произведений усиливается. Однако Джеффри Бэтчен отмечает, соглашаясь с Роланом Бартом, что фотография подменяет память образом, поскольку фиксирует линейный временной промежуток и отражает именно информацию, в то время как воспоминания построены на ощущениях и находятся вне какого-либо временного континуума [4]. По мысли Маркс, память функционирует как «минное поле», когда какое-либо ощущение становится триггером для актуализации воспоминания, нередко вытесненного из-за травматической реакции в прошлом [5]. Но «физические шоки», о которых также упоминал Вальтер Беньямин, способны преодолеть преграды, сформированные субтрактивным выборочным восприятием.

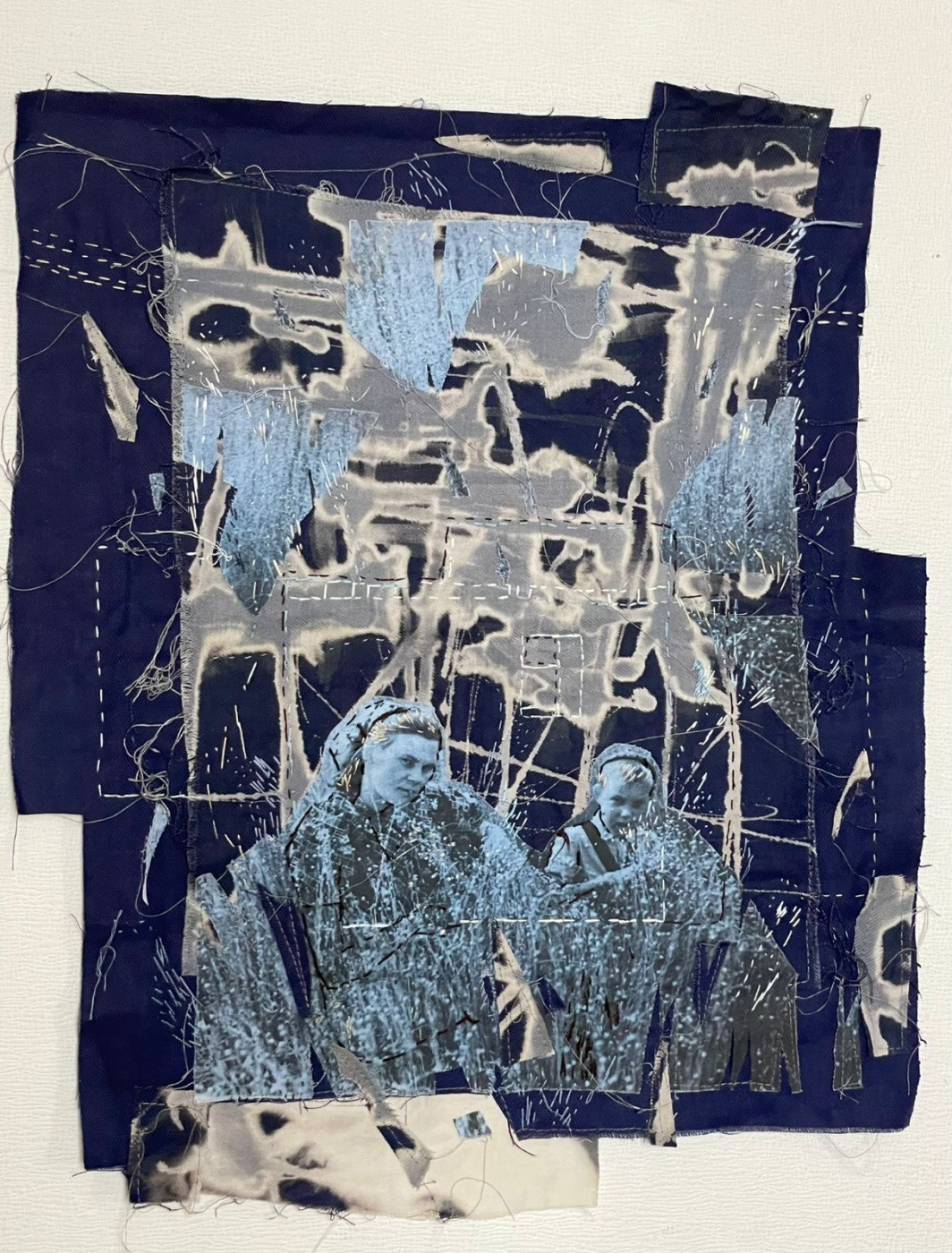

Так, чтобы (вс)помнить, вызвать плотное, чувственное переживание, вероятно, необходимо использование тактильных объектов. Так, текстильные коллажи Елены Шаргановой в рамках проекта «Лучезарный город» посвящены ее семье и родному городу Нелидово. Для создания работ художница использует такие техники как травление по ткани, фотопечать по ткани, ручная вышивка. Произведения Шаргановой богаты деталями: кусочки принадлежащей родственникам одежды, архивные фотографии, карты города, текущие по полотну и затем исчезающие нитки. Благодаря этому набору приемов, способных вызвать тактильные ощущения, становится возможным выстроить связь между прошлым и настоящим, время перестает иметь четкие границы. Гаптические элементы позволяют придать материальную форму семейным и локальным связям, ритуалам, а также истории города и мечтам жителей 1960-х об его будущем. В те времена планировалось, что Нелидово преобразуется в высокоиндустриализированный город и в то же время в большой цветущий сад. В силу советских исторических событий город подобного развития не достиг, но сохранилась память о не случившемся будущем. Травматическая потрясенность социальными трансформациями и несбывшиеся надежды нескольких поколений могли привести к исчезновению личной и коллективной идентичности. Однако, как мне кажется, гаптическая визуальность в работах Шаргановой способствует приобретению другого чувства общности и появлению новой динамичной идентичности.

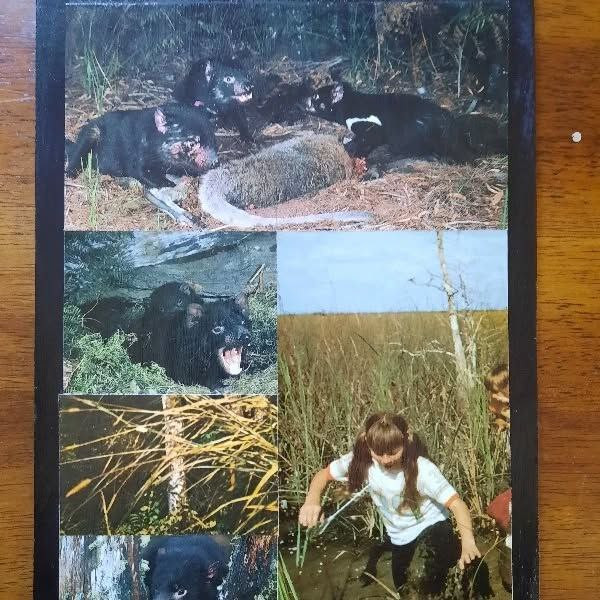

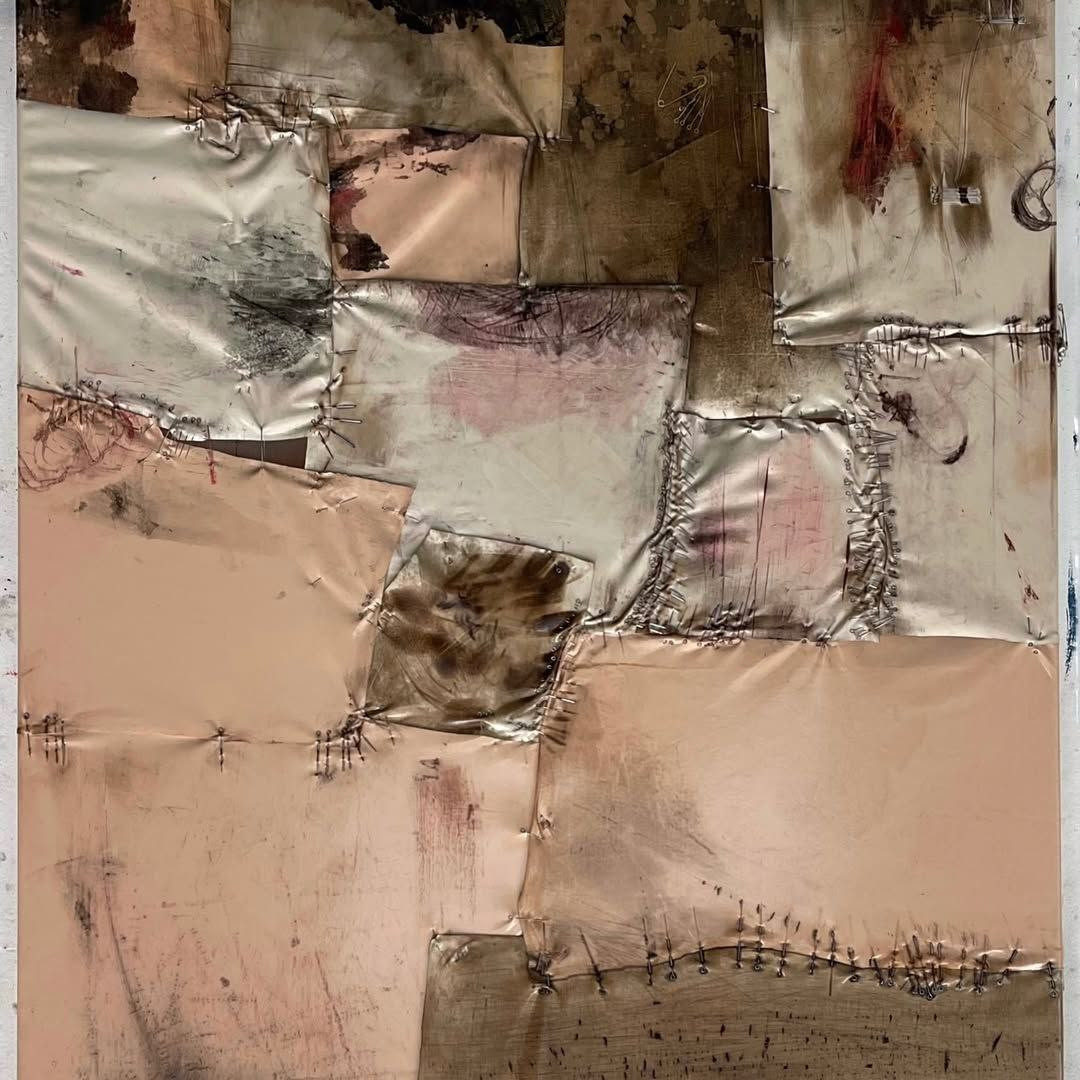

В коллаже Анастасии Гераськиной «Портрет» иголками и булавками соединены кусочки клеенки, напоминающие поврежденную кожу, будто сама память оставила болезненные следы. Память здесь превращается в матеральный объект. Трансгрессивность и телесная образность могут вывести из виртуального поля личный и коллективный травматический опыт, давая возможность аффекту стать коммуницируемым и раздвигающим границы идентификации.

В серии коллажей «Go Again Home, can’t you» Линден Эллер заложена мысль писателя Томаса Вульфа о невозможности вернуть ощущение дома, пережить его так, каким оно сохранилось в памяти о детстве, в то время как с взрослением чувство неприкаянности и одиночества только усиливается. Художница в свою очередь стремится решить этот экзистенциальный конфликт, в игривой манере размещая яркие кусочки картинок и ткани на черно-белом фоне, которые могут вызвать тактильные ассоциации, связанные с детством.

Гаптические техники также необходимы для того, чтобы сделать видимыми опыт мало репрезентированных групп людей. В западной культуре дистальные чувства (находящиеся на дистанции, зрение и слух) считаются более ценными и надежными источниками приобретения знания, и официальный исторический нарратив, из которого угнетенные были исключены, строился на рациональном когнитивном восприятия мира [6]. Тем временем, проксимальные чувства обращаются к телесной сопричастности зритель: ницы, позволяя создать пространство для проявления различных идентичностей и проговаривания истории других.

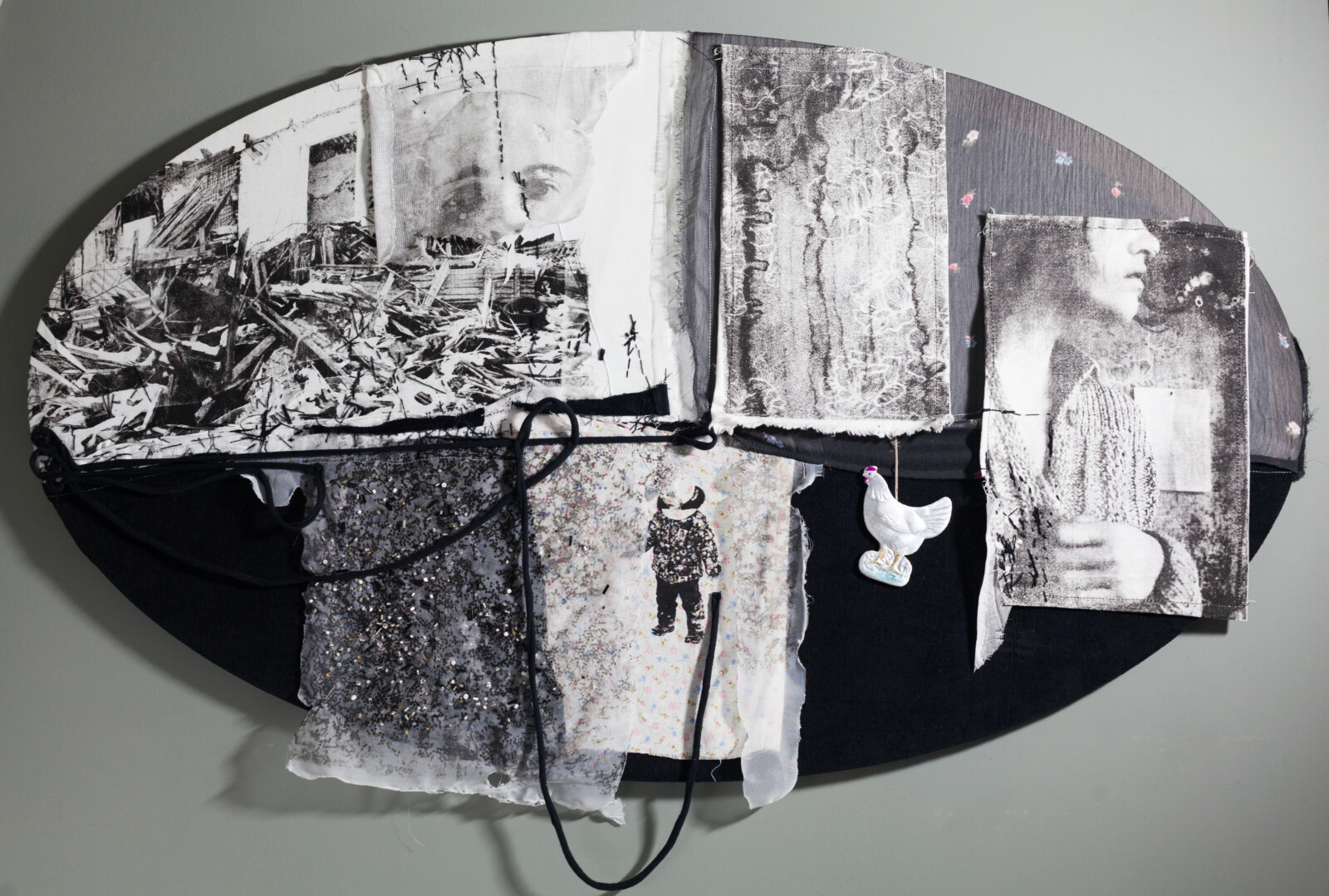

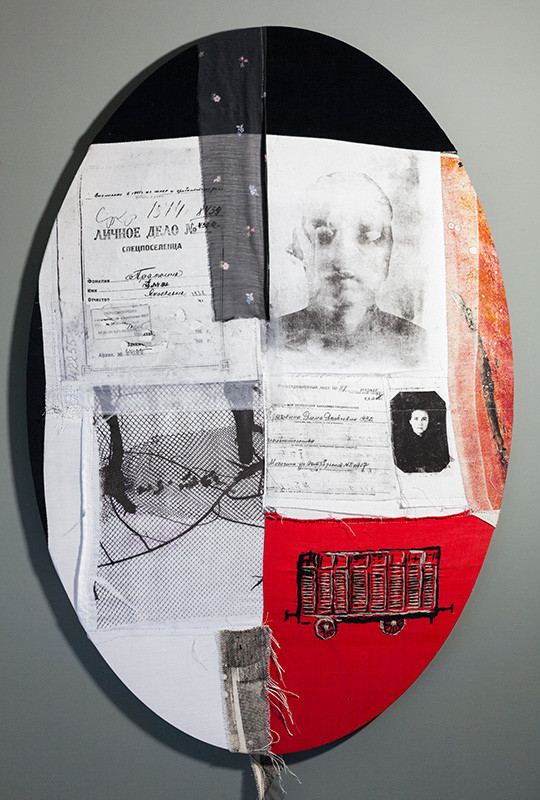

Серия коллажей «Долевая нить» Янины Болдыревой рассказывает семейной травме, связанной с депортацией молдаван в Сибирь в рамках организованной советскими властями операции «Юг». Работая над проектом, художница изучала архивные документы о своих предках, и с помощью техники фотопечати наносила фотографии личных дел родственников и других бюрократических бумаг на ткань. Также в коллажах присутствуют фотографии и кусочки одежды бабушки, с которой Янина планировала делать проект вместе, превращая их связь в материальную форму и делая воспоминания о ней осязаемыми. Информация о родственниках до линии бабушки была утрачена, и для Болдыревой было важно заполнить эти лакуны в памяти, поскольку, по словам художницы, история семьи не должна подменяться историей страны.

В коллажах Лилит Матевосян можно отследить схожую мысль, но здесь акцент сделан на событиях, которые объединили народы Кавказа в поисках нового дома после распада СССР. Коллажи, составленные из порезанных кусочков снимков городских пейзажей, заостряют наше внимание на материальности фотографии как предмета, что возвращает нас к успокаивающей мемориальной ее функции. Подобная фрагментарность фотографий будто стремится легитимизировать места на снимках как дом, и осязаемые воспоминания о нем становятся доказательствами этой принадлежности.

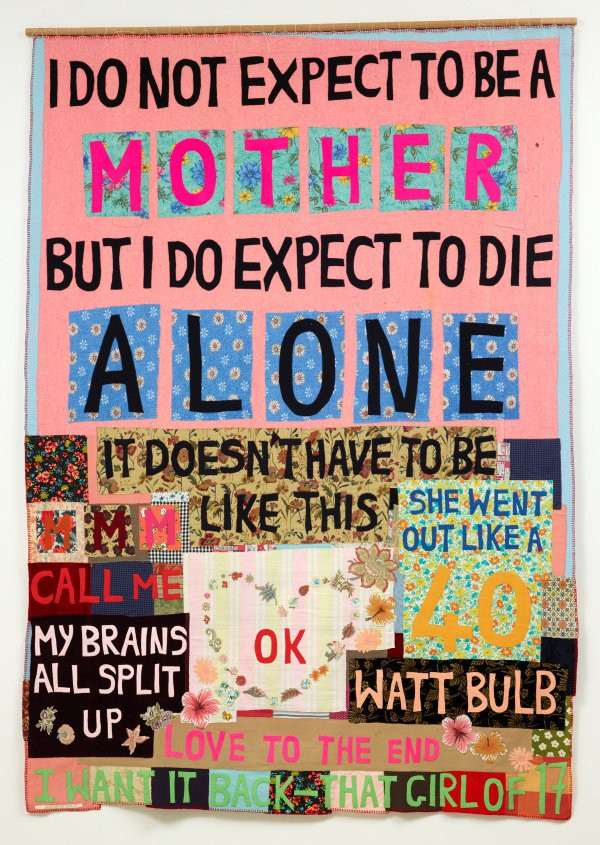

С помощью гаптической визуальности коллажи с текстильными элементами также способны передать не объективизированный женский опыт. Кроме того, внимание к текстильным изделиям позволяет отказаться от разграничения искусства на высокое и низкое, тем самым вскрывая, что это деление является идеологическим инструментом угнетения. Работы «I do not expect» и «I lived it» Трейси Эмин были созданы после двух пережитых абортах, и художница здесь поднимает вопрос материнства и репродуктивного насилия. Разложенные на покрывалах лоскутки текста напоминают технику квилтинг, что можно считать как метафору общности женского опыта, так как этим традиционно занимались женщины в качестве создания домашнего уюта и акта заботы, что приходится им делать до сих пор. Покрывало может показаться маленьким одеяльцем, как будто сделанное матерью для новорожденного, но теперь оно оказалось ненужным: Эмин в интервью делится об испытываемых сложных чувствах о решении сделать аборт. Тактильность ткани позволяет почувствовать близость, отсутствие границ с авторкой и уязвимость ее состояния, усиленную невинным розовым цветом и детским, игривым способом нанесения кусочков на полотно.

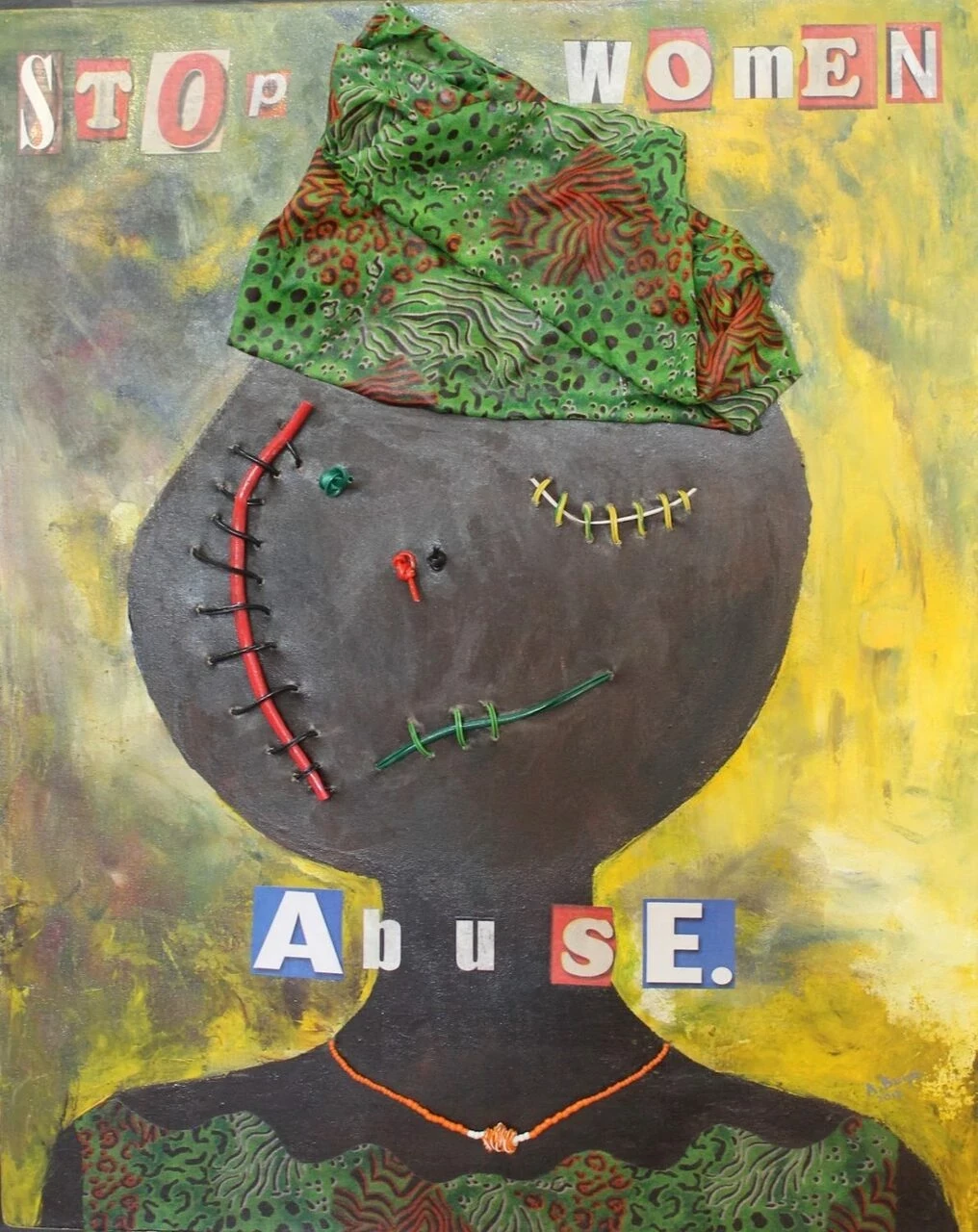

Детские мотивы присутствует и в работах Агнес Буя Йомбве. Художница рефлексирует об опыте и социальном положении замбийских женщин и исследует традиционные практики народа Бемба. Ее работы также вдохновлены обрядами мбуса, воплощающие инициацию девочек и вступление их в брак. В коллаже «Stop abuse women» представлен образ женщины, подвергшейся насилию, ее изуродованное лицо зашито и изображено в примитивной и игривой манере, которая подчеркивает уязвимость и подчиненное положение женщины. Тканевый головной убор и нитки-шрамы сближают нас с изображенной женщиной благодаря осязаемости используемых авторкой предметов.

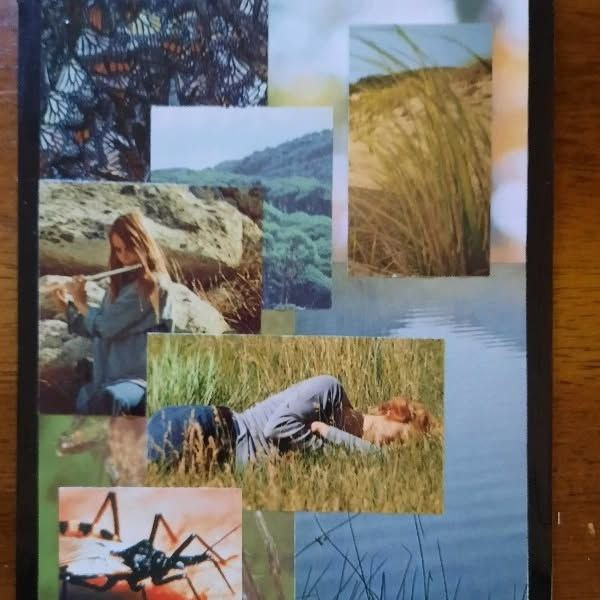

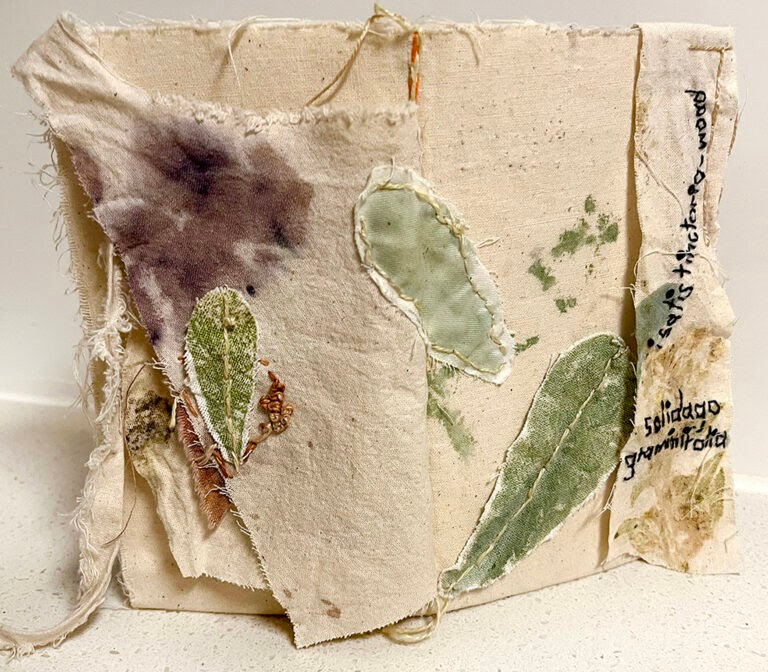

Художницы в форматах текстильных коллажей продолжают традиции женских ремесел, телесно воплощая связь с женским родом либо их семьи, либо всего человечества. Часто в этих работах женская идентичность показана через близость с природой как со стихией, не подчиненной контролю символического порядка. В произведениях «Plant Food, Dye, Medicine Journal» и «Herbs to Make You Bleed» Ивива Оленик исследует женские магические практики, в которых использовались целебные травы, и здесь художница, как и Трейси Эмин, поднимает вопрос репродуктивных прав и здоровья. Также природа выражает здесь силу материнства, независимой и дающей всему жизнь. При рассмотрении коллажей в памяти возникает травяной запах, а ольфакторные сигналы быстрее, чем остальные органы чувств, вызывают эмоциональный отклик, поскольку напрямую обрабатываются амигдалой [7].

Среди российских авторок можно отметить Ольгу Молявко и Зухру Салахову, у которой в коллаже также используются татарские орнаменты. Образы цветов и растений, как и прикладные ремесла, в культуре были закреплены за женщинами, и вышивки и кусочки с изображением природы становятся материальным выражением женской субъектности и опыта, который принадлежит только их руке, а не чьему-либо взгляду. Гаптические элементы в таких работах позволяют на чувственном уровне присоединиться к общему для многих женщин нарративу.

Рассматривая коллажи, мы словно путешествуем по гладкой поверхности, описанной Жилем Делезом и Феликсом Гваттари, где мы можем ориентироваться с помощью тела и внутреннего течения времени [8]. Гладкое пространство характеризуется отсутствием структур, границ и иерархий. Так же и в коллажах гаптическая визуальность, задействующая все модусы восприятия, подрывает дистанцированное привилегированное положение зритель: ниц, растворяя дихотомию между объектом и субъектом благодаря телесной близости. Субъект начинает перенимать качества объекта, и личный опыт расширяется до опыта Другого. Таким образом, мультимодальность создает телесно-эмоциональную связь между всеми акторами творческого процесса, даря свободу зритель: ницам в их возможностях восприятия и делая видимыми и коммуницируемыми истории автор: ок.

[1] Marks L. U. Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media (NED-New edition). University of Minnesota Press, 2002

[2] Делез Ж. Кино. — 2-е изд. — М. : Ad Marginem, 2019. — 560 с.

[3] Там же.

[4] Geoffrey Batchen. Forget Me Not: Photography and Remembrance. Amsterdam: Van Gogh Museum, Princeton Architectural Press, 2004

[5] Marks L. U. Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media (NED-New edition). University of Minnesota Press, 2002

[6] Marks L. U. Thinking Multisensory Culture // Paragraph. 2008. V. 31. №.2. P. 123–37.

[7] Там же.

[8] Gilles Deleuze and Félix Guattari. The Smooth and the Striated // A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia / Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987, 474-500.