Хори Тацуо. Крепчает ветер

Крепчает ветер!…

Значит — жить сначала!

Поль Валери [1]

Прелюдия

Тем летом день за днем ты увлеченно рисовала среди поля буйно цветущего мисканта, я же обычно лежал неподалеку, под березой. Когда вечерело, ты заканчивала работу и приходила ко мне, и мы, обнявшись, лежали и глядели вдаль на горизонт, на самом краешке которого виднелись огромные, слегка багровые облака. Как будто там, на горизонте, где заходит солнце, напротив, должно было взойти нечто новое…

В один из таких дней (осень тогда уже близилась), мы лакомились фруктами под сенью березы; твоя начатая картина стояла на мольберте. Облака, словно песок, с легкостью струились по небу. Вдруг откуда-то подул ветерок. Просветы лазурного неба в листве над нашими головами начали двигаться, то уменьшаясь, то растягиваясь. Почти сразу же послышался стук — что-то шлепнулось в травяные заросли. Это позабытая нами картина упала вместе с мольбертом. Ты сразу же было пошла поднять ее, но я нарочно удержал тебя, словно не желая упустить этот миг. Ты послушно осталась со мной.

Крепчает ветер!… Значит — жить сначала!

Мне вдруг вспомнились эти строки, и я шепотом повторил их, обнимая тебя. Но ты стряхнула мою руку и поднялась. Холст еще не до конца просох, к нему повсюду пристали травинки. Ты водрузила картину обратно на мольберт и принялась счищать их мастихином.

— Да-а!… Видел бы это папа…

И ты обернулась ко мне, как-то туманно улыбаясь.

Однажды утром, когда мы бродили по лесу, ты вдруг сказала:

— Через несколько дней приедет папа.

Мне было досадно, но я промолчал. Ты, глядя на меня, хрипловато произнесла:

— Значит, нам больше так не погулять…

— Ну, если ты захочешь, то мы погуляем, — проговорил я с досадой, ощущая над собой твой встревоженный взгляд, но на этот раз внимание твое, кажется, привлек шелест в ветвях над нами.

— Папа меня никуда не отпустит.

Я оглядел тебя совсем раздраженно:

— Хочешь сказать, пришла пора нам расстаться?

— Ну что я могу поделать!

Будто не в силах примириться с этой мыслью, ты попыталась улыбнуться. Ах, как же тогда побледнело твое лицо, даже губы!

«Почему ты так переменилась?… Ведь казалось, ты готова была довериться мне…» Я шел вслед за тобой по узкой, крутой горной тропинке, задаваясь этим вопросом и не находя ответа; тут и там виднелись голые корни деревьев. Лес становился всё гуще, воздух сырел. Местами попадались болотца. В голове промелькнула неожиданная мысль. Раз ты преданно и покорно вверила себя мне, кого случайно впервые встретила только этим летом, то, наверное, полностью и простодушно доверилась бы и такой силе, которая непрерывно управляла бы всей твоей жизнью, ровно как — нет, еще больше, чем твой отец?… «Сэцуко! Раз ты такова, то я люблю тебя еще больше. Как только смогу устроиться, во что бы то ни стало заберу тебя, а пока лучше поживи в отеческом доме…» Утверждаясь в своем понимании, я вдруг взял твою руку, точно ища твоего согласия. Ты и не пыталась сопротивляться. Рука в руке, храня молчание, мы стояли у маленького болотца и с неуловимой печалью глядели, как солнечные лучи пробиваются сквозь бесчисленные ветви низкорастущих кустарников и ложатся пятнами на заросшее папоротниками дно, а легкий, едва заметный ветерок играет бликами света.

Два или три дня спустя я увидел тебя вечером в столовой на ужине вместе с отцом, который приехал забрать тебя. Ты сидела, неловко повернувшись ко мне спиной. В его присутствии ты совершенно бессознательно принимала вид и манеры юной барышни. Я впервые видел тебя такой и был потрясен.

— Позови я ее сейчас, — пробормотал я, — она же равнодушно промолчит и не отзовется. Как будто бы и не звал…

Позже, вернувшись с небольшой унылой прогулки, я немного побродил по безлюдному гостиничному садику. Пахло горными лилиями. Я безучастно разглядывал немногочисленные окна, из которых лился свет. Вокруг опустился туман. И окна, словно в страхе, стали гаснуть одно за другим. Когда вся гостиница погрузилась во тьму, что-то тихонько скрипнуло и одно из окон мягко открылось. Наружу высунулась девушка в

Я и сейчас вспоминаю то ощущение похожего на грусть счастья после вашего отъезда, от которого день за днем щемило в груди.

Целыми днями я не выходил из гостиницы. Принялся за работу, которую надолго забросил

Осень перевернула в роще всё вверх дном — ее было не узнать. Деревья утратили большую часть листвы, и между ними проступили террасы опустевших дач. К аромату палой листвы примешивался сырой запах плесени. Я не ожидал, что прошло уже столько времени с нашего расставания — произошедшая перемена сезонов странно поразила меня. Где-то внутри меня таилась убежденность в том, что расставание это продлится недолго, и не потому ли даже эта перемена сезонов получила совершенно иной смысл?… И столь неясное чувство таилось в ней, пока я не смог отчетливо выявить его.

Минут через десять ноги сами привели меня на поле буйно цветущего мисканта, которое начиналось сразу за рощей и простиралось далеко-далеко, вплоть до самого горизонта. Я лег под березу; ее листья уже пожелтели. Летом день за днем я лежал под ней и смотрел, как ты рисовала. Тогда на горизонте клубились огромные облака; сейчас отчетливо виднелись очертания далеких, непонятно насколько далеких гор, которые высились над белыми склоненными стеблями мисканта.

И пока я напряженно смотрел на эти далекие горы, словно пытаясь вплоть до мельчайших деталей запечатлеть их в памяти, всё четче и четче делалось в моем сознании убеждение в том, что я открыл нечто до сей поры сокрытое, что природа приготовила для меня…

Весна

Наступил март. Однажды днем, как и всегда, я под предлогом прогулки решил заглянуть к Сэцуко; в густых кустарниках за воротами дома я приметил ее отца в большой соломенной шляпе, вроде тех, что носят рабочие: взяв ножницы, он обрезал кроны. Раздвигая ветки, словно дитя, я подошел к нему и обменялся парой слов, с любопытством продолжая следить за его действиями. Когда я полностью погрузился в заросли, то заметил, что тут и там на верхушках веточек что-то ярко белело. Похоже, бутоны.

— Ей-то вроде теперь получше, — вдруг сказал отец, повернувшись ко мне. Он имел в виду Сэцуко, с которой мы недавно помолвились. — Вот как станет теплее, отправить ее в другой климат, может?

— Было бы неплохо… — пробормотал я, делая вид, будто особенно увлечен бутоном, который блестел прямо перед моими глазами.

— Недавно я стал подыскивать какое-нибудь хорошее местечко, — продолжал отец, не обращая на меня внимания. — Сэцуко говорила, что про санаторий F. ничего не знает, но вы вроде бы знакомы с главным врачом?

— Ага, — рассеянно ответил я, наконец разглядев один из белых бутонов и подтягивая его к себе.

— Можно же ее туда одну отправить?

— Кажется, больные едут туда сами по себе.

— Но

— Что ж, в таком случае я могу поехать вместе с ней. К тому времени как раз доделаю то, что сейчас начал…

Говоря так, я аккуратно отпустил ветку с бутоном. Лицо отца мгновенно просветлело.

— Так будет лучше всего, если вы сможете… Однако, если это вас не утрудит…

— Да нет, напротив. К тому же в горах, наверное, и работаться будет лучше.

Потом мы побеседовали о горной местности, где находился санаторий. Вскоре наш разговор перешел на растения, за которыми сейчас ухаживал отец. И кажется, только наше взаимное сочувствие как-то оживляло этот нескладный диалог.

— Сэцуко уже проснулась? — спросил я немного спустя как ни в чем не бывало.

— Да наверное уж не спит. Проходите свободно, вон туда, — и отец указал рукой, в которой были ножницы, на садовую калитку. Я

Кажется, Сэцуко уже знала о моем присутствии, но не думала, что я вот так пройду через сад. Она лежала на диване в светлой накидке-хаори поверх пижамы и вертела в руках женскую шляпку с тонкими ленточками, которой я раньше не видел.

Я подошел, глядя на нее через французское окно, и похоже, Сэцуко заметила меня. Она пошевелилась, будто бессознательно хотела подняться; но осталась лежать и только стеснительно улыбнулась, повернувшись ко мне.

— Не спишь? — спросил я, довольно бесцеремонно снимая обувь у двери.

— Только встала, а уже утомилась, — ответила она и жестом, исполненным усталости и бессилия, безыскусно отбросила шляпку, которую до этого вертела в руках, на стоявшее сбоку рядом трюмо. Однако та недолетела и оказалась на полу. Я подошел поближе, нагнулся, едва не задев головой ступни Сэцуко, и, подобрав шляпку, сам так же принялся вертеть ее.

Наконец я спросил:

— Откуда у тебя эта шляпка?

— Отец вчера купил, хотя я не знаю, когда смогу ее носить. Не чудак ли?

— Так это отцовский выбор? Заботливый отец, не так ли? Давай-ка примерим, — и я

— Ну, прекрати, — сказала она и приподнялась, досадливо отмахиваясь. Но потом с легкой, как бы извиняющейся улыбкой вдруг принялась поправлять чуть растрепавшиеся волосы исхудалыми руками. В этих безыскусных и всё же естественных жестах молодой девушки я вдруг увидел чувственное очарование, от которого у меня даже захватило дух — как будто она ласкала меня. И от этого я невольно не мог отвести от нее взгляда…

Наконец я водрузил шляпку, которую до этого держал в руках, на туалетный столик и, погруженный в мысли, замолчал, не поднимая на нее глаз.

— Ты злишься? — вдруг спросила она, поглядывая на меня с тревогой.

— Ничуть. — Я наконец посмотрел на нее и, как-то не в силах подхватить разговор, выпалил наобум:

—Твой отец говорил… Ну, а ты — ты правда хочешь в санаторий?

— Да — даже если поеду туда, я не понимаю, когда мне станет лучше… Стало бы побыстрее, я поехала бы куда угодно… Но…

— Что такое? Что ты хочешь сказать?

— Да ничего…

— Пусть ничего, всё равно скажи… Но раз ты не скажешь, то тогда я. Хочешь, я поеду с тобой?

— Нет же! — Она хотела перебить меня, но я не обратил внимания и уже другим тоном, всё серьезней, с некоторым беспокойством продолжил:

— Нет, даже если попросишь меня не ехать, я всё равно поеду с тобой. У меня плохое предчувствие, я встревожен… Знаешь, еще до встречи с тобой я мечтал отправиться в унылые горы с миловидной девушкой, вроде тебя. Разве я тебе не говорил? Помнишь тот разговор о горной хижине — когда я спросил, станем ли мы жить с тобой в горах, и ты так невинно рассмеялась… И ведь на самом деле, может, эта мысль невольно была у тебя на уме, когда ты завела разговор о поездке в санаторий? Разве не так?

Она молча слушала меня, по возможности улыбаясь.

— Не помню этого, — искренне сказала она и, пристально поглядев в мою сторону, будто в утешение добавила: — Ты иногда выдумываешь просто нелепые вещи!

И несколько минут мы оба как ни в чем не бывало смотрели через французское окно на покрытую зеленью лужайку, где тут и там колыхалось марево света, как на

***

С апреля болезнь Сэцуко, похоже, вошла в стадию ремиссии. Однако чем сильнее та медлила, тем уверенней ощущался каждый постепенный шажок к улучшению, и мы, даже не сговариваясь, видели в нем признаки надежды.

Однажды я заглянул к Сэцуко, когда ее отец только что вышел из дома, оставив дочь одну. В тот день у нее было крайне хорошее настроение, и она даже поменяла обычную пижаму на голубую блузку, что бывало нечасто. Когда я увидел ее, то

— Это сирень, не так ли?

— Нет, это совсем не сирень, — с легкой грустью ответила она, всё так же держась за мои плечи.

— То есть ты сказала мне неправду?

— Нет, я не обманывала, мне так сказали… Они же вовсе не красивые, эти цветы…

— Как ты можешь, ведь они вот-вот зацветут! А эти тогда… — я указал пальцем на следующий цветок. — Что это?

— Ракитник? — подхватила она. Теперь мы подошли к нему. — Настоящий. Видишь бутоны двух цветов, желтые и белые? Эти белые, это очень редкое… Папина гордость…

Сэцуко беспечно болтала, по-прежнему не снимая руку с моего плеча, однако вместо усталости она, напротив, наполнилась восхищением и приникла ко мне. Некоторое время мы оба молчали. Как будто ненадолго пытались удержать нашу жизнь, немного похожую на аромат этих расцветающих бутонов. Нежный ветерок, словно сдерживаемое дыхание, иногда прорывался сквозь живую изгородь, долетал до зарослей перед нами и, слегка приподнимая листочки, мчался дальше, оставляя нас совершенно наедине.

Вдруг она приникла лицом к руке, которой опиралась на меня. Я ощутил, как быстро стучит ее сердце.

— Устала? — тихо спросил я.

— Нет, — прошептала она, и я ощутил на плече ее нежную тяжесть. — Я так слаба… Так жаль тебя, — она говорила так тихо, что эти слова будто и не вслух прозвучали, а почудились мне.

«Отчего ты не понимаешь, что эта твоя слабость откликается во мне большей нежностью к тебе, чем если бы этой слабости не было?…» Я нетерпеливо обращался к ней в душе, но сам неподвижно стоял, нарочно делая вид, что ничего не расслышал, пока она вдруг не подняла голову, избегая моего взгляда, и плавно отняла руку от моего плеча.

— Отчего я чувствую такую слабость? Ведь даже когда болезнь меня мучила, всё было не так, — низко проговорила она, будто обращаясь к себе же. В тишине ее слова прозвучали тревожно, протяжно. Она поспешно подняла голову, глядя на меня, и, опять потупясь, пронзительным контральто вымолвила: «Я теперь вдруг снова хочу жить…»

И тихо, еле-еле слышно добавила: «Благодаря тебе…»

***

Летом, года за два до нашей первой встречи, мне вдруг вспомнилась стихотворная строчка:

Крепчает ветер!… Значит — жить сначала!

Тогда я частенько повторял ее про себя, но потом всё как-то забылось, а теперь эта строка воскресила для нас дни — дни, которые превосходили жизнь, были живее, чем она; дни, радостные настолько, что даже походили на муку.

В конце месяца мы начали готовиться к поездке в санаторий у подножия гор Яцугатакэ. Пользуясь возможностью, я решил поймать главного врача, моего знакомого, во время одного из его редких наездов в Токио и попросить осмотреть Сэцуко.

После многих ухищрений главный врач наконец-то добрался до пригорода, где жила Сэцуко; по окончании первого осмотра он передал больной: «Ничего серьезного не вижу. Но

— Вы только больной не говорите. Отцу я лучше передам сам, — и после этих предварительных слов с видом легкого недовольства на лице он поведал мне о состоянии Сэцуко в подробностях. Я молча слушал, пока, наконец, он не удостоил меня пристальным взглядом и сочувственно сказал: «Вы, кажется, страшно побледнели. Может, и вас осмотреть?»

Когда, вернувшись со станции, я снова зашел к больной в комнату, та лежала в кровати. Отец, который всё сидел рядом, заговорил с ней о дне отъезда. С удрученным видом я присоединился к их беседе.

— Впрочем… — Отец поднялся, словно чем-то взволнованный. — Раз тебе уже стало лучше, может, только на лето? — В его голосе прозвучало сомнение, и он вышел.

Оставшись наедине, мы оба молчали. Вечер был совсем уже весенний. Ощущая подступающую, нараставшую мигрень, я поднялся, стараясь ничем не выдать боли, затем подошел к стеклянному окну-двери, наполовину приоткрыл створку и прислонился к ней. Я стоял так рассеянно некоторое время, даже не понимая, о чем думал; пустой взгляд мой блуждал по густым, сплошь окутанным дымкой зарослям, а в голове моей вертелось только: «Ах, как хорошо пахнет, что же это за цветы…»

— Что ты делаешь? — за спиной послышался хриплый голос больной. Ее вопрос вдруг вызволил меня из этого своеобразного оцепенения. Не оборачиваясь к ней и неловким тоном, будто думая о

— Думаю о тебе… о горах… о том, как мы вместе заживем… — И пока я говорил, мне стало казаться, что я и впрямь думал об этом. Да, именно об этом я и думал. — Нас столько всего там ждет… Но жизни, знаешь, лучше доверять, как ты всегда и делала… Может, тогда мы получим всё, чего желаем, и даже больше… — И ведь я, сам того не замечая, размышлял об этом в глубинах своей души, охваченный совершенно внешними, незначительными впечатлениями…

В саду было еще светло, но я заметил, что в комнате уже потемнело.

— Не включить ли свет? — вдруг спросил я, будто опомнившись.

— Нет, не включай пока, — ее ответный голос прозвучал еще более хрипло.

Мы немного помолчали.

— Душно, трудно дышать, эти цветы…

— Я прикрою, — печально откликнулся я и потянул ручку двери.

— Ты… — ее голос на этот раз прозвучал ниже, как контральто, — ты плакал сейчас?

Я в изумлении повернулся к ней.

— Как это плакал?… Посмотри-ка на меня.

Она даже не повернулась ко мне на кровати. Кажется, она пристально смотрела в одну точку, хотя стемнело, и я не мог точно разглядеть куда. В беспокойстве я проследил за ее взглядом, но там была лишь пустота.

— Я знаю, знаю… Тот врач тебе что-то сказал…

Мне сразу же захотелось ответить, но слова не приходили на ум. Я лишь бесшумно прикрыл дверь, снова всматриваясь в сад, где уже начало смеркаться.

Немного спустя за спиной послышался ее глубокий вздох.

— Прости, — в конце концов сказала она. Ее голос слегка дрожал, но звучал уже куда спокойней. — Не бери в голову… Будем жить, пока можем…

Я обернулся к ней и увидел, что она дотронулась кончиками пальцев до внутренних уголков глаз и некоторое время подержала их так.

***

Одним чуть облачным утром в конце апреля отец проводил нас на станцию. Полные радости, как новобрачные, которые едут путешествовать в медовый месяц, мы прошли в вагон второго класса, который должен был отвезти нас в горы. Поезд помаленьку начал набирать скорость. На платформе остался одинокий отец, который пытался сохранить спокойствие, но только спина его согнулась, как он сразу же постарел на вид.

Когда поезд отошел от платформы, мы оба закрыли окно, и на лицах наших вмиг проступила печаль. Усевшись в пустом купе вагона второго класса, мы тесно прижались коленом к колену, словно пытались согреть души друг друга…

Крепчает ветер

Много раз наш поезд то взбирался в горы, то спускался в глубокие долины, и вот он внезапно пересек длинное плоскогорье со множеством виноградных полей и начал упрямое, почти бесконечное восхождение на горную возвышенность. Небо вдруг стало еще ближе, и черные тучи, которые до сей поры застилали его целиком, расцепились и разошлись, нависнув перед нашими взорами. Стылый воздух пробирал до костей. Подняв воротник пальто, я с тревогой наблюдал за укутанной в шаль Сэцуко, которая закрыла глаза с видом скорее возбужденным, чем усталым. Впрочем, иногда она задумчиво поглядывала на меня. Поначалу, когда наши взгляды пересекались, мы оба улыбались, но улыбка сменилась тревогой, и мы стали стеснительно отводить глаза. И потом она снова сомкнула веки.

— Как похолодало! Может, снег пойдет.

— Тут и в апреле снег?

— Здесь да, может выпасть.

Было около трех часов дня, но за окном совсем стемнело. И пусть вокруг мелькали бесконечные ряды голых лиственниц, между которых вставали черные, как смоль, пихты, — мы уже должны были быть у подножия Яцугатакэ, но не видели ничего, что хоть чем-нибудь напоминало бы сами горы…

Поезд остановился на крохотной станции, почти неотличимой от сторожки или хижины в горах. Нас встретил одинокий пожилой посыльный в рабочей куртке с эмблемой высокогорного санатория.

Пока мы брели до маленького старого автомобиля, который поджидал нас перед станцией, я поддерживал Сэцуко. Я чувствовал, что она подрагивает в моих руках, но делал вид, что не замечаю.

— Устала?

— Да нет.

Местные жители, которые вышли из поезда вместе с нами, кажется, перешептывались, но, когда мы уселись в автомобиль, они совершенно слились с толпой обитателей и исчезли в деревне.

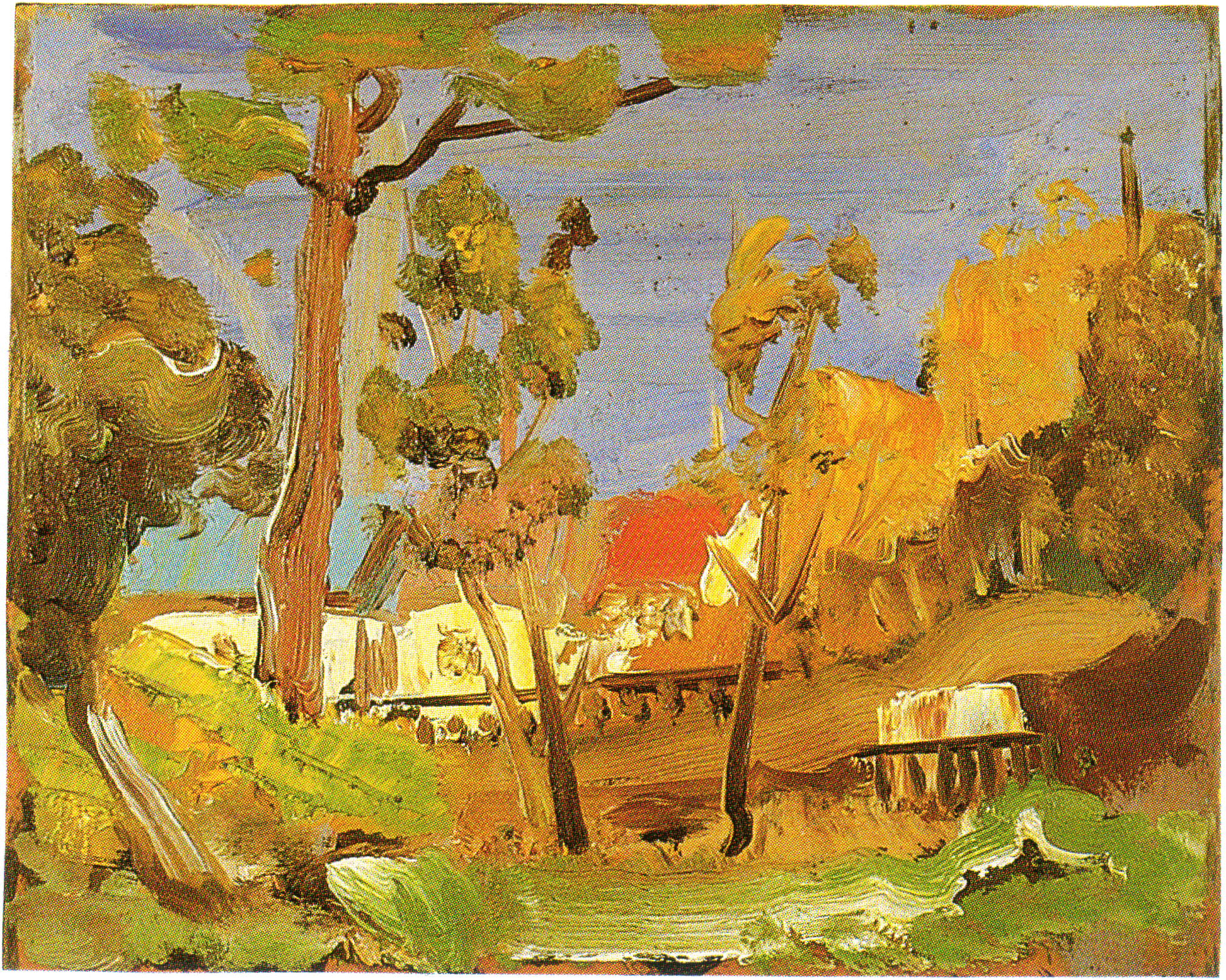

Наша машина миновала ряд неприглядных деревенских домиков, и когда она приблизилась к неровному, бескрайнему откосу, который простирался до гребня горы Яцугатакэ, на дороге показались огромное, раскинувшее свои флигели здание с красной крышей, которое будто взвалило на себя рощу за ним. «Вот оно», — пробормотал я, ощущая телом, как наклонился кузов.

Сэцуко же только несколько взволнованно приподнялась и рассеянно оглядела санаторий.

В санатории нас поместили в палату №1 на втором этаже, в дальнем крыле, за которым начиналась роща. После быстрого осмотра Сэцуко сразу же перевели на постельный режим. В палате с линолеумным полом стояли только кровать, стол и стул, все выкрашенные белой краской, да несколько чемоданов, которые внес посыльный. Когда мы остались вдвоем, я некоторое время не мог освоиться, и вместо того, чтобы отправиться в соседнюю каморку, предназначенную для сопровождающего, то задумчиво окидывал взглядом голую комнатку, то подходил к окну и смотрел на небо. Ветер гнал по нему тяжелые, черные тучи. Время от времени из рощи за санаторием доносился скрежет. Я вышел на балкон и почувствовал холод. Сам балкон, ничем не перегороженный, тянулся вдоль больничных палат. На нем не было ни души, и я спокойно бродил, поочередно заглядывая в палаты, пока в четвертом по счету, полуоткрытом окне не увидел спящего пациента и поспешно ретировался.

Наконец зажгли лампы. Мы сели за ужин, который принесла медсестра. Это был наш первый совместный ужин, и он оказался несколько печальным. Пока мы ели, за окном уже совершенно стемнело и ничего не было видно, но только я обратил на это внимание, как внезапно всё вокруг стихло и сразу же повалил снег.

Я встал, чтобы прикрыть полуоткрытое окно, и, прислонившись лицом к стеклу, всматривался в падающий снег, туманя стекло дыханием. Наконец, оторвавшись от окна, я оглянулся к Сэцуко и начал: «Ну, что скажешь…»

Она лежала на кровати и, с мольбой глядя на меня, приложила палец к губам, словно упрашивая меня не договаривать.

***

Параллельные крылья санатория, обращенные к югу, находились там, где огромное, просторное, охряного цвета подножие горы Яцугатакэ уже почти окончательно выравнивалось. Склон тянулся всё дальше и дальше, приютив несколько горных деревень, пока не заканчивался в невидимой долине, в окружении бесчисленных темных сосен.

С южного балкона хорошо видны были и деревни на склоне, и бурая полоса пахотной земли, и бескрайние сосны вокруг, над которыми в особо ясные дни можно было увидеть Японские Альпы и

На следующее утро, когда я проснулся в своей каморке, в маленькой оконной раме передо мной будто из воздуха возникли и ясное лазоревое небо, и белоснежные вершины гор, похожие на петушиные гребни. От невидимого снега, который скопился на балконе и крыше, пока я спал, беспрестанно поднимался пар, и лучи весеннего солнца струились сквозь него.

Спал я чуть дольше обычного. Спешно поднявшись, я пошел в соседнюю комнату. Сэцуко уже проснулась и, чуть краснея, закуталась в одеяло.

— Доброе утро, — я тоже залился краской и жизнерадостно спросил: — Хорошо спалось?

— Да, — она кивнула. — Вечером приняла снотворное. Голова побаливает.

Как будто делая вид, что ее слова меня не обеспокоили, я бодро распахнул настежь окно и стеклянную балконную дверь. Всё вокруг сияло, и на миг я словно ослеп, но, когда глаза постепенно привыкли, мне открылось, что надо всем: заснеженным балконом, крышей, полем, даже деревьями — подымался легкий пар.

— Мне снилось странное… — начала она за моей спиной.

Я сразу ощутил, что она хочет сделать какое-то нелегкое признание. В такие моменты ее голос делался немного хриплее обычного.

Но на этот раз я оглянулся и приложил палец к губам, словно была ее очередь молчать.

Наконец, пришла старшая медсестра и сразу пустилась добродушно хлопотать. По утрам она ходила из палаты в палату проведать каждого пациента.

— Хорошо спали? — с веселым самообладанием спросила она.

Больная промолчала, лишь простодушно кивнув.

***

Жизнь в таком горном санатории носит оттенок особой человечности, которая проистекает из убеждения простых людей в безвыходности положения. — Я смутно осознал в себе эту незнакомую ранее человечность с того момента, когда после заезда меня вызвали в кабинет к главному врачу и показали пораженные области на рентгеновском снимке Сэцуко.

Врач провел меня к окну и на просвет, чтобы было виднее, показывал один за другим негативы, сопровождая каждый снимок объяснениями. С правой стороны грудной клетки отчетливо белели ребра, а с левой их практически затмевал очаг болезни, черневший огромный таинственным цветком.

— Очаг оказался больше, чем мы предполагали… Я не думал, что всё так плохо… В настоящий момент это второй по тяжести случай у нас…

Но эти слова врача отзывались в моем слухе каким-то карканьем, и, подутратив способность мыслить, я мог отчетливо воспринять краешком сознания только этот образ темного, таинственного цветка, который никак не вязался со словами, и с ним я вышел из кабинета. Я безотчетно следил, как передо мной сновали медсестры, проходили голые пациенты, которые тут и там принимали на балконе солнечные ванны, из больничных палат шумело, чирикали птички… Только я зашел в самое дальнее крыло и механически замедлил шаг, собираясь подняться на второй этаж, где была наша палата, как из первой комнаты у лестницы донесся странный, совершенно ни на что не похожий, зловещий кашель. «И тут пациенты», — подумал я, зацепившись взглядом за табличку на двери — №17.

***

Вот так началась наша слегка необычная совместная жизнь.

В санатории Сэцуко назначили постельный режим, и она всё время проводила в кровати. Она выглядела больнее, чем до санатория, когда при хорошем самочувствии пыталась вставать на ноги; но сама по себе болезнь хуже не стала. Доктор и прочие всегда обходились с ней как с пациенткой, которая скоро поправится. Главный врач шутливо повторял: «Мы вашу болезнь поймаем заживо».

Сезоны спешно менялись, будто пытаясь возместить некоторое опоздание. Весна и лето наступили почти одновременно. По утрам нас будил щебет камышевки и кукушки. Целыми днями со всех сторон блестела зелень, и палата от этого становилась ярче и свежее. Сияли даже белые облака, утром вздымаясь с гор и к вечеру возвращаясь к себе.

Когда я пытаюсь вспомнить эти первые дни нашей совместной жизни, которые я провел, ни на миг не отходя от изголовья Сэцуко, то в силу их похожести друг на друга, в силу их единообразия, вовсе не лишенного очарования, с трудом могу вспомнить, что было раньше, а что позже.

Скорее, среди этих повторяющихся, похожих друг на друга дней даже казалось, что мы ускользнули от времени в целом. И в эти дни вне времени наша повседневная жизнь приобрела совершенно отличное, незнакомое доселе очарование даже в мелочах. Тепловатая, благоухающая жизнь рядом с ней, ее чуть торопливое дыхание, изящность рук, которыми она держала мои, ее улыбка, будничные разговоры время от времени — без этого от единообразных этих дней совсем ничего бы не осталось. Я был уверен, что только это и существенно в наших жизнях, и эти мелочи делали нашу жизнь столь радостной только потому, что мы наслаждались ими вместе.

Единственным событием этих дней был жар, который поднимался у Сэцуко время от времени. От него тело ее делалось всё слабее и слабее. Но и в такие дни мы еще медленней, еще неторопливей пытались наслаждаться почти никак не изменившимся очарованием наших дней, вкушая его украдкой, словно запретный плод, чтобы и тогда сохранить нетронутым наше счастье — счастье с привкусом смерти.

Однажды вечером мы — я с балкона, а Сэцуко лежа на кровати — восхищенно любовались тем, как вечернее солнце, только зашедшее за горную цепь, наступало на

— О чем ты думаешь? — Наконец, Сэцуко заговорила у меня за спиной.

— О том, что мы, сильно позже, будем вспоминать, как прекрасна была наша здешняя жизнь.

— Да, может быть, — отозвалась она, будто была рада согласиться.

Мы еще некоторое время рассматривали этот же пейзаж, не говоря ни слова. Однако теперь я ощутил некоторую тревогу, и хотя я всё так же восхищенно любовался этой сценой, на этот раз меня охватило странно бескрайнее, неопределенное, несколько тягостное ощущение, будто я уже не я. Показалось, что за спиной послышался глубокий вздох. Но я подумал, что это мой вздох. И чтобы удостовериться в этом, оглянулся на нее.

— Здешняя жизнь… — хрипловато сказала она, глядя на меня в ответ. Но, начав говорить, запнулась и совершенно иным тоном небрежно бросила вдогонку: — Если я буду жива, да.

— О чем ты! — воскликнул я, слегка раздражаясь.

— Извини, — коротко ответила она и отвернулась.

Мне показалось, что то неуловимое, непонятное мое чувство постепенно сменилось своего рода гневом. Я снова повернулся к горам, но необыкновенная красота пейзажа, возникшая на мгновение, уже исчезла.

Вечером, когда я собирался уходить к себе, она остановила меня.

— Прости за это.

— Ничего страшного.

— Я хотела сказать другое… но… но сказала это.

— А что ты хотела сказать?

— Помнишь, ты говорил, что природа выглядит по-настоящему прекрасной только в глазах тех, кто скоро умрет… Я… я тогда вспомнила об этом. Такой мне показалась эта красота, — говоря, она смотрела на меня, будто взывала к

Я невольно опустил глаза, будто меня ударили в грудь. И внезапно ко мне пришла одна-единственная мысль. Непонятное чувство, то, что вызывало у меня раздражение, наконец обрело четкую форму… «Да, почему я сразу не понял? Ведь тогда не я один обратил внимание на красоту природы. Это были мы. Скажем, душа Сэцуко только увидела это моими глазами и грезила об этом так, как грежу я… И несмотря на это, не зная, что Сэцуко грезит о своих последних минутах, я эгоистично представил нашу долгую совместную жизнь…»

Она всё так же смотрела на меня, пока я, по-прежнему поглощенный этими мыслями, наконец не поднял на нее глаза. И будто избегая этого взгляда, я присел на корточки и тихонько поцеловал ее в лоб. В душе я испытывал чувство стыда.

***

Лето было в разгаре. Здесь оно было жарче, чем на равнине. В роще за санаторием целый день, как подожженные, стрекотали цикады. До раскрытых окон даже доносился запах древесной смолы. Под вечер многие пациенты вытаскивали кровати на балкон, чтобы хоть чуть-чуть подышать легким свежим воздухом. Так я понял, что пациентов в санатории вдруг стало значительно больше. Однако мы всё так же, не обращая ни на кого внимания, жили вдвоем.

В то время

Следить, затаив дыхание, за спящей больной у ее изголовья — вот каким родом сна я тогда спал. Я отчетливо, даже мучительно ощущал, как темп ее сонного дыхания то замедляется, то убыстряется. Наши сердца даже бились в унисон. Иногда ей становилось трудно дышать. Тогда она чуть конвульсивным движением подносила руки к горлу — и пока я, не решаясь разбудить ее, гадал, не снится ли ей кошмар, мука проходила, и она снова погружалась в мирный и спокойный сон. От этого я сам невольно вздыхал с облегчением и даже ощущал некую радость, когда она спокойно дышала. — Когда она просыпалась, я тихонько целовал ее волосы. Еще сонным взглядом она смотрела на меня.

— Ты здесь?

— Да, да, я немного дремлю.

В такие вечера, когда у меня тоже подолгу не получалось заснуть, я сам неосознанно, в подражание ее жесту стал подносить руки к горлу — движение даже вошло в привычку. Заметив это, я понял, что мне по-настоящему делается трудно дышать. Но даже находил в этом некоторое удовольствие.

— Что-то ты плохо выглядишь в эти дни, — как-то раз сказала она, пристально оглядывая меня. — Не случилось ли чего?

— Да нет, ничего. — Мне понравилось, что она так говорила. — Я же всегда так выгляжу, не так ли?

— Не стоит постоянно сидеть рядом с больной. Может, лучше сходишь прогуляешься?

— В такую жару гулять совсем не хочется… Вот бы вечером, да тогда темно… Всё равно я каждый день хожу по больнице туда-сюда.

Чтобы избежать продолжения этого разговора, я принялся рассказывать ей истории о других больных, которых встречал каждый день в коридорах. Она выслушивала мои рассказы о юных пациентах, которые часто собирались на балконе, смотрели на небо, как на ипподром, и наперебой высказывались о том, каких животных напоминают бегущие по нему тучки; и о страшно неврастеничном, зловеще высоком пациенте — тот бесцельно бродил туда-сюда по коридору всегда с медсестрой под руку. Но я всеми силами старался избегать рассказа о пациенте, которого я никогда не видел и чей зловещий, будоражащий кашель слышал, проходя мимо его палаты, — о пациенте из палаты №17. Я боялся, что он — самый тяжелый случай в этом санатории…

Хотя август постепенно подходил к концу, бессонные ночи всё еще тянулись. Однажды, когда мы оба не спали (девятичасовой отбой уже давно прошел), из палаты на этаже под нами, с другого края санатория, донесся громкий шум. За ним последовали суета в коридоре, тихие, будто сдерживаемые восклицания медсестер, бряцание инструментов. Я тревожно прислушивался. Когда я подумал, что всё наконец стихло, одновременно с этим по палатам, из одной в другую, пронесся молчаливый шелест, пока, наконец, не он замер в палате прямо под нами.

Я понял, что санаторий охватило что-то вроде шторма. Прислушиваясь, я заглянул к больной в соседнюю комнату — та тоже наверняка еще не спала, хотя свет уже выключили. Она лежала в постели тихо, не ворочаясь. Сам я оставался напряженно неподвижен, ожидая, пока этот шторм не утихнет сам по себе.

После полуночи, когда всё уже стихло, я с невольным облегчением задремал, но меня разбудили два-три приступа нервного, будто сдерживаемого кашля из соседней комнаты. Кашель прекратился, но я встревоженно зашел к больной. Та, напуганная, лежа в одиночестве среди кромешной тьмы, широко распахнутыми глазами посмотрела на меня. Ничего не говоря, я приблизился к ней.

— Всё уже хорошо, — еле слышно проговорила она, старательно улыбаясь. Я молча присел на краешек кровати.

— Побудь со мной, — сказала она слабым, совершенно непохожим на свой обычный голосом. Всю ночь я провел, не сомкнув глаз.

Два или три дня спустя лето внезапно увяло.

***

В сентябре много раз шли ливни, похожие на штормовые, а между ними постоянно моросило. Даже казалось, что листва раньше сгниет, чем пожелтеет. В палатах санатория царил сумрак от того, что окна каждый день оставались закрытыми. На ветру иногда стучали ставни. Из рощи за санаторием доносились монотонные, гнетущие звуки. В безветренные дни мы слышали, как дождь колотит по балконному навесу. Рано утром, в один из дней, когда дождь скорее походил на туман, я увидел в окно, что длинный и узкий внутренний двор внизу немного просветлел. Среди туманной мороси я обратил внимание на медсестру, которая шла в нашу сторону, собирая в изобилии цветущие хризантемы и космеи. Я признал в ней сиделку из палаты №17, и мне вдруг подумалось: «Наверное, тот жутко кашлявший пациент уже умер», и пока я смотрел, как она в

— Это он, наверное, самый тяжелый случай… И вот он наконец умер, получается?… Ох, лучше бы главный врач мне ничего не говорил тогда…

Совершенно опустошенный, я продолжал выглядывать из окна, даже когда медсестра с огромным букетом скрылась в тени балкона.

— На что ты смотришь? — спросила больная с постели.

— В такой дождь медсестра собирала цветы… Интересно, кому? — проговорил я вслух, будто не к ней обращаясь, и отошел от окна.

Однако после этого я целый день никак не мог взглянуть в глаза больной. Хотя я всё понимал, я намеренно делал вид, что ничего не знаю; но иногда ловил на себе ее пристальный взгляд, что только увеличивало мои страдания. Я всё с горечью думал о том, что когда у одного возникают тревоги и страхи, которые невозможно разделить со вторым, это нехорошо; и хотя я старался побыстрее забыть об этом маленьком происшествии, вскоре уже не мог отвязаться от него. Наконец я случайно вспомнил о сне, который увидела больная в ту снежную ночь, когда мы впервые приехали в санаторий, о странном сне, который она поначалу не хотела мне рассказывать, но потом

После нескольких дней такой туманной мороси настал уже совершенно иной сезон. Я заметил, что пациенты в санатории потихоньку стали разъезжаться, то поодиночке, то вдвоем; остались только тяжелобольные, которым предстояло провести здесь зиму. Санаторий снова принял печальный вид, как и до лета. На этом фоне смерть пациента из палаты №17 выделялась еще больше.

Одним утром в конце сентября я ненароком выглянул из северного окна коридора в рощу за санаторием, и меня вдруг охватила странная уверенность, будто кто-то снует среди тумана. Медсестра ничего не смогла ответить на мой вопрос. Я и думать об этом забыл, пока на следующее утро грузчики не принялись вырубать каштаны на краю склона, появляясь и исчезая в тумане.

В тот день мне вдруг стало известно о событии, которое случилось днем ранее и о котором, видимо, не знал еще никто из пациентов. Я услышал, что тот жуткий, нервный пациент повесился в лесу. Бросилось в глаза, что тот высокий человек, которого я постоянно видел под руку с медсестрой, со вчерашнего дня куда-то исчез.

— Так вот чья очередь… — Смерть пациента из палаты №17 сделала меня столь нервным, что вторая, неожиданная смерть меньше чем через неделю принесла непрошеное облегчение. Более того, могу сказать, что едва ощущал естественный ужас от столь печального конца.

Я даже легкомысленно сказал себе:

— Даже если у нее самый тяжелый случай, это не значит, что она должна умереть!

Вырубив несколько каштановых деревьев, от которых осталась странного вида полянка, рабочие вдруг стали срезать холм и перетаскивать почву вниз, на свободный участок на крутоватом склоне к северу от флигеля санатория, а потом начали мягко выравнивать эту территорию. Они делали там клумбу.

***

— От отца. — Я передал Сэцуко письмо, которое получил от медсестры. Она лежала на кровати, и как только взяла его, глаза ее сразу же заблестели, как у школьницы, и она спешно же принялась за чтение.

— О, он пишет, что приедет.

В письме говорилось, что отец в поездке, и когда на обратном пути окажется недалеко от санатория, то заедет в гости.

Письмо пришло в ясный, но немного ветреный октябрьский день. Сэцуко, которая

Через несколько дней приехал отец.

Лицо его почти не постарело, но спина согнулась еще заметнее. Похоже, больничная атмосфера немного страшила его. Он вошел в палату больной и сразу же уселся у ее изголовья, на том месте, которое всегда занимал я. Со вчерашнего вечера у нее держался жар

Отец находился под убеждением, что больной уже стало лучше, но встревожился, увидев ее в постели. Словно пытаясь доискаться причины, он дотошно оглядел всю палату, поочередно следил за действиями сиделок и даже вышел на балкон, и кажется, остался доволен. Увидев, что щеки больной порозовели скорее от жара, чем от радости, он несколько раз повторил только: «Какой румянец!» — словно пытаясь убедить себя в том, что дочери становится лучше.

Я сказался занятым и вышел из палаты, оставив их наедине. Вернувшись через некоторое время, я увидел, что больная сидит, выпрямившись, на кровати. Всё одеяло было усыпано коробочками и обертками от конфет и других сладостей, принесенных отцом. Похоже, всё это она любила в детстве и, по его мнению, продолжала любить и сейчас. Увидев меня, она залилась краской, как девочка, пойманная на шалости, и, убрав всё, улеглась.

В некотором замешательстве я чуть отошел от них и уселся у окна. Оба, еще понизив голос, продолжили прерванную мной беседу. Они много говорили о незнакомых мне близких и делах. Что-то, похоже, вызывало у нее такие чувства, которых я даже не представлял.

Я разглядывал их веселый разговор, точно какую-то иллюстрацию. По ее выражениям и интонациям во время диалога с отцом я обнаружил, что в ней воскресло что-то детское. И я пустился представлять, каким было ее детское счастье, ее детство, незнакомое мне…

Некоторое время спустя, когда мы остались вдвоем, я подошел к ней и, поддразнивая, прошептал на ухо:

— Ты сегодня словно незнакомая, розовая девочка.

— Не знаю, — сказала она, пряча, как маленькая, лицо в ладонях.

***

Отец пробыл здесь два дня.

Перед отъездом я провел его по санаторию. На самом деле он хотел поговорить со мной наедине. День был ясный, на небе ни единой тучки. И даже когда я пальцем указал на отчетливо алеющие голые склоны гор Яцугатакэ, он глянул только мельком и горячо продолжил:

— Кажется, ей пребывание здесь на пользу не идет, не правда ли? Уже прошло больше полугода, должно было стать лучше.

— Но разве летом не была дурная погода? А зимой, говорят, в таких горных санаториях лучше всего…

— Может, стоит и правда потерпеть до зимы… Но

— Она сама вроде хочет пожить здесь зимой, — я гадал, как бы дать отцу понять, какое счастье принесет нам одиночество этих гор, но не мог сказать прямо, памятуя о его жертве, принесенной ради нашего счастья, поэтому безо всякой связи с темой разговора продолжил: — Раз уж она тут, в горах, может, оставим ее и посмотрим?

— А вы будете с ней?

— Да, конечно.

— Плохо с вами так поступать… А вы сейчас работаете?

— Нет…

— Тогда уж вам стоит этим позаниматься, не думать только о больной.

— Да, я немного поработаю… — пробормотал я, запинаясь.

«Да, я надолго забросил свою работу… кажется, я должен к ней вернуться». Когда я об этом подумал, чувства переполнили меня. Мы еще недолго стояли на вершине холма, совсем молча, пока с запада на небо не стали наползать гряды туч, похожих на бесчисленные чешуйки.

Напоследок мы прошли через пожелтевшую рощу и вернулись в больницу с черного хода. Несколько рабочих и в тот день опять выравнивали склон. Проходя мимо, я лишь безучастно заметил: «Говорят, они разбивают тут клумбу».

Когда я вернулся вечером, проводив отца до станции, больная лежала на боку и заходилась в сильном кашле. Я еще никогда не видел такого сильного приступа. Подождав, когда он немного успокоится, я спросил:

— Что такое?

— Ничего. Скоро кончится… — лишь ответила она. — Дай воды.

Я налил в чашку немного воды из графина и поднес к ее губам. Сделав глоток, она на некоторое время овладела собой, но прошло совсем немного времени, и она зашлась в очередном, еще более сильном приступе. Я бросился к ее кровати, но, не в силах помочь, пока она корчилась, только спросил:

— Позвать медсестру?

Приступ стих, но мучительный спазм не отпускал тело, и она только кивнула, закрыв лицо обеими руками.

Я пошел за медсестрой. Та, совершенно не обращая на меня внимания, ринулась в палату, и, войдя за ней следом, я увидел, что больная, поддерживаемая руками медсестры, приняла более удобное положение. Однако она только смотрела на меня рассеянным, будто пустым взглядом. Приступ кашля на время прекратился.

Медсестра аккуратно высвободила руки.

— Приступ кончился. Пусть пока так посидит, — сказала она, начиная расправлять помятое одеяло. — Пойду попрошу, чтобы сделали инъекцию.

Пока я стоял в дверях столбом, не понимая, где мне лучше быть, медсестра, выходя из комнаты, прошептала мне на ухо:

— В мокроте было немного крови.

Наконец я смог подойти к больной.

Она лежала с открытыми глазами, но казалась спящей. Я нежно зачесал пальцами растрепанные прядки, образовавшие маленькие завитки на ее холодном бледном потном лбу. Словно сознавая рядом мое теплое присутствие, она как-то загадочно улыбнулась.

***

Тянулись дни полного покоя.

Желтый навес был опущен, и в палате было полутемно. Медсестры ходили на цыпочках. Я постоянно находился у ее изголовья. По ночам я один ухаживал за ней. Иногда больная смотрела на меня и пыталась что-то сказать. Но я сразу же прикладывал палец к губам, чтобы она молчала.

Это молчание оставило каждого из нас наедине с собственными мыслями. Однако один до боли отчетливо понимал, что думает другой. И пока я остро чувствовал, что ее нынешний приступ — лишь воплощение жертвы, которую больная делала ради меня, сама она, кажется, жалела — будто о своей безрассудности, что вмиг уничтожила всё, что так осторожно и нежно росло между нами.

И трогательные ее чувства — ведь больная, кажется, винила только собственную опрометчивость и совсем не воспринимала ее как жертву собой — терзали мое сердце. Ведь радости жизни с ней, вынужденной платить высокую цену вплоть до самопожертвования, лежа на кровати, которая в любой момент могла превратиться в смертное ложе, — и наша вера в то, что это принесет нам невообразимое счастье, — могли ли они в самом деле наконец удовлетворить нас?

Мы думали, что вот оно, счастье; но не правильнее ли было думать, что это что-то мимолетное, скорее, похожее на каприз?

Утомленный ночным уходом, я предавался этим мыслям рядом со спящей больной, и тревога от угрозы нашему счастью не покидала меня.

Через неделю кризис

Как-то утром медсестра наконец сняла навес в палате и распахнула створку окна. Ослепительный осенний свет солнца ворвался в комнату.

— Хорошо как… — Больная, кажется, ожила на постели.

Развернув газету у ее изголовья, я посмотрел на больную, думая, что следы событий, которые часто воспринимаются как сильные удары для людей, по прошествии времени, напротив, предстают совершенно незначительными, и с непреднамеренной насмешкой сказал:

— В следующий раз не радуйся так отцовскому визиту!

Ее лицо покраснело, будто она всерьез восприняла мою насмешку.

— В следующий раз я сделаю вид, что отца нет.

— Надо же, ты можешь?…

Так мы перешучивались, пытаясь успокоить друг друга, и, как дети, перекладывали всю ответственность на ее отца.

Без малейшей нарочитости и с легкомысленным ощущением того, что все события прошлой недели — лишь небольшая трудность, мы как ни в чем не бывало преодолели этот кризис, который угрожал не только нашим телам, но и душам. По крайней мере, так нам казалось…

Как-то вечером, читая рядом с ней, я внезапно закрыл книгу, подошел к окну и ненадолго в раздумьях замер перед ним. Потом вернулся к ней. Снова взял книгу и принялся читать.

— Что такое? — спросила она и посмотрела на меня.

— Да ничего, — безыскусно ответил я и на несколько секунд погрузился в книгу, но затем прервал молчание. — С тех пор как я здесь, я ничего не делаю, и я хотел бы немного поработать.

— Да, ты должен поработать. Отец тоже волнуется, — прямо ответила она. — Не стоит только обо мне думать…

— Нет, я хочу думать о тебе еще, еще сильней, — вдруг выпалил я, и идея повести внезапно родилась в моей голове. Про себя я горячечно продолжил: «Знаешь, я хочу написать роман о тебе. Не могу думать о

— Понимаю, — сразу откликнулась она. Кажется, она следила за моими мыслями, как будто они были ее собственными. И, чуть изогнув губы в улыбке, она добавила, словно несерьезно отмахиваясь:

— Пиши обо мне так, как тебе нравится.

Однако я принял это всерьез.

— Да, я напишу о тебе так, как мне нравится… Но и ты должна будешь мне очень сильно помочь.

— Чем я могу тебе помочь?

— Пока я работаю, будь счастлива с головы до пят… А если не будешь…

И наше обоюдное размышление странным образом заставило мой ум работать еще сильней, чем когда я рассеянно размышлял один. Я зашагал туда-сюда по палате больной, словно подталкиваемый мыслями, которые вскипали во мне одна за другой.

— Тебе станет хуже, если постоянно будешь сидеть у больной… Не прогуляться ли тебе немножко?

— Да, если я буду работать… — Глаза мои заблестели, и я бодро ответил: — Да, я, конечно, буду много гулять.

***

Я вышел из леса. Перед моими глазами простиралось подножие горы Яцугатакэ, отделенное долиной, на краю которой был лес; а впереди почти вплотную к лесу примыкали узкая деревня и пахотные поля на склоне. Где-то там я отчетливо видел уменьшившееся здание санатория, простиравшее красные крыши, словно крылья.

Я бродил по лесу с раннего утра, сам не зная, куда иду, и шел, полностью отдавшись мыслям, блуждая из леса в лес, пока вдруг маленький санаторий, неожиданно близкий в ясном осеннем воздухе, не попал в мое поле зрения и я не ощутил, как мигом избавился от того, что долгое время владело мной, и смог отстраниться от причудливой жизни, которую мы день ото дня вели, как ни в чем не бывало, в этом здании среди многочисленных больных. Всё это пробудило наконец желание написать повесть, которое зрело во мне, и я начал выстраивать нашу удивительную повседневность в необыкновенно трогательную и в то же время безмятежную историю… «Сэцуко, я не могу представить, что когда-то двое любили друг друга так, как мы… До сего дня не было такой, как ты… И такого, как я…»

Мои грезы иногда спешно пробегали по разнообразным событиям, которые случались с нами, иногда на миг останавливаясь, как будто в бесконечной заминке. И пусть я был вдалеке от Сэцуко, я постоянно заговаривал с ней и слышал ее ответы. Эта повесть о нас казалась бесконечной, как само существование. И она незаметно зажила собственной жизнью, разворачивалась сама по себе, не обращая внимания на нас, и, оставив меня здесь, позади, в одной точке, как будто стремясь завершиться, вела к трагической смерти главной героини, больной. — Девушка, которая в предчувствии скорого конца, изнуренная упадком сил, пытается всеми силами сохранять самообладание, насколько это возможно; девушка, которая счастливо умрет на руках у любимого, печалясь только о грусти тех, кого она оставит, — образ этой девушки отчетливо витал в пространстве… «Герой увлекает больную девушку в горный санаторий, чтобы их любовь стала еще чище, но когда появляется угроза смерти, он постепенно начинает сомневаться в том, может ли счастье, которого они хотели добиться, удовлетворить или нет… Однако девушка явно умирает довольная, с чувством признательности к мужчине, который искренне ухаживал за ней до самого конца. И так герой, спасенный благородством умирающей, наконец верит в свое маленькое, обоюдное с ней счастье…»

Вдруг конец этой повести словно откуда-то напал на меня. И меня поразила неожиданная яркость этого образа девушки на грани смерти. Невыразимый стыд, невыразимый страх накинулись на меня сразу же, как только растаяла греза. И чтобы стряхнуть с себя ее остатки, я даже резко поднялся с голых корней бука, на которые присел…

Солнце уже стояло высоко. Горы, леса, деревни, рисовые поля — всё это по-прежнему смирно пребывало в тихом осеннем дне. Наверняка и в санатории, отсюда совсем маленьком, всё шло по заведенному распорядку. И вдруг печальное лицо Сэцуко, которая одна ожидала меня среди незнакомых людей, вне повседневной жизни, потревожило меня, и не в силах вынести этой мысли, я спешно стал спускаться по горной дороге.

Пройдя через рощу, я вернулся в санаторий. Обойдя балкон, дошел до самой дальней палаты. Сэцуко, совсем не замечая меня, лежала на кровати, поигрывая кончиками волос, и немного грустно глядела в пустоту. Я хотел постучать пальцами по стеклу, но вдруг отбросил это намерение и пристально всмотрелся в ее образ. Кажется, она пыталась справиться с

Я зашел с балкона и приблизился к ней.

— О чем ты думала?

— Да ни о чем… — ответила она не своим голосом.

Я промолчал и почувствовал легкую тоску. Наконец она, будто придя в себя, дружелюбно спросила:

— Куда ты ходил? Тебя так долго не было.

— Вот туда, — я непринужденно махнул рукой в сторону далекого леса прямо за балконом.

— Даже туда дошел?… Смог поработать?

Меня хватило лишь на сухое «нет». Потом я немного помолчал, и, неожиданно приободрившись, спросил:

— Скажи, тебе нравится такая жизнь?

Кажется, этот несообразный вопрос немного сбил ее с толку, но потом она подняла на меня глаза и кивнула.

— Почему ты об этом спрашиваешь? — с некоторым подозрением спросила она.

— Я думал, может, такая жизнь — на самом деле моя причуда. Я могу относиться к этому сколь угодно серьезно, но ты…

— Мне не нравится, когда ты так говоришь, — поспешно перебила она, — когда ты говоришь такие вещи, вот это твоя причуда.

Однако она видела, что я остался недоволен ее словами. Она некоторое время молча, колеблясь смотрела на мое понурое лицо и затем заговорила, как будто не могла больше сдерживаться:

— Разве ты не понимаешь, отчего мне так радостно здесь? Как бы плохо мне ни было, я ни разу не хотела вернуться домой. Не будь ты рядом со мной, что бы со мной сделалось?… Вот недавно, пока тебя не было, я сначала думала: чем позднее ты придешь, тем сильнее я обрадуюсь, и терпела во что бы то ни стало; но потом прошло время, когда ты должен был вернуться, а ты всё не приходил и не приходил, и мне наконец сделалось совсем уже беспокойно. И эта комната, где мы жили вместе, даже показалась мне совсем незнакомой, и мне стало так страшно, что я даже готова была выбежать отсюда… Однако потом я вспомнила твои слова и даже успокоилась немного. Помнишь, ты когда-то сказал мне: «Мы, сильно позже, будем вспоминать, как прекрасна была наша здешняя жизнь».

Ее голос становился всё хриплее и хриплее, пока не прервался совсем, и потом она посмотрела на меня, и ее губы изогнулись, совсем не напоминая улыбку.

Пока я слушал ее, душа моя наполнилась невыносимой радостью, но я тихонько вышел на балкон, боясь, чтобы она не увидела мое волнение. И оттуда смотрел на спокойный пейзаж, который раскинулся надо мной — он так напоминал те вечера раннего лета, в которых полностью воплотилось наше счастье, и в то же время был наполнен совершенно иным, более холодным, более глубоким светом, светом раннего осеннего утра… И незнакомое чувство, так похожее на тогдашнее счастье, но еще более щемящее, наполнило меня…

Зима

20 октября 1935 года

Днем, как всегда, оставив больную, я покинул санаторий; пройдя меж рисовых полей, на которых крестьяне занимались сбором урожая, перешел рощу, спустившись в узкую, безлюдную деревеньку между горами, прошел по мостику над бурным горным ручьем, взобрался на небольшой холм на противоположном берегу, где росли многочисленные каштановые деревья, и уселся на склоне. Многие часы я в светлом и радостном настроении обдумывал там идею повести, к которой собирался приступить. Иногда где-то под моими ногами дети трясли каштановое дерево и ловили плоды, и по всей долине разносился их громкий стук…

Мне нравилось, что всё видимое и слышимое вокруг словно говорило о зрелости плодов нашей жизни и побуждало быстрее сорвать их, эти плоды…

Наконец солнце подошло к закату; увидев, что деревня в долине уже оказалась в тени холма с каштанами, я медленно поднялся, спустился по склону, снова перешел висячий мост и, обойдя узкую деревню, где тут и там беспрестанно скрипели мельничные колеса, всё думая, как больная уже заждалась в этом санатории на краю лиственничной рощи, раскинувшейся у подножия гор Яцугатакэ, быстрой походкой поспешил туда.

23 октября

На рассвете мне послышался странный звук совсем неподалеку. Некоторое время я прислушивался, но в санатории стояла мертвая тишина. Звук разбудил меня, и снова уснуть не получалось.

Сквозь окно, к которому пристали маленькие мотыльки, я рассеянно любовался блеском двух-трех рассветных звездочек. Этот рассвет навеял на меня ощущение невыносимого одиночества, и я босиком пробрался в темную палату к больной. Приблизившись к кровати, я наклонился над спящей Сэцуко, но она распахнула веки и оглядела меня:

— Что-то случилось? — в ее голосе слышалось подозрение.

Я сделал успокаивающий знак, медленно наклонился над ней и прижался лицом к ее лицу, будто сил уже не было.

— Холодно же! — Она зажмурилась и чуть отодвинулась. От ее волос доносился аромат. Щека к щеке, мы долго оставались так, ощущая дыхание друг друга.

— Опять каштан, — прошептала она, чуть приоткрыв глаза и смотря на меня.

— А, так это каштаны? Вот почему я не сплю, — ответил я, чуть развеселившись, и, покинув ее, подошел к окну, за которым уже светлело. Что-то теплое — я не мог понять, из какого глаза — потекло по моей щеке, пока я, прильнув к стеклу, вглядывался в неподвижные тучи по ту сторону гор, которые принимали мутновато-красный оттенок.

— Смотри, простудишься! — тихо проговорила она с постели.

Я обернулся, уже готовый беспечно ей ответить, но наткнулся на ее беспокойный, тревожный взгляд, и все слова куда-то подевались. Я молча отошел от окна и вернулся к себе.

Через несколько минут больная зашлась мучительным, почти несдерживаемым кашлем, как и всегда на рассвете. Снова лежа в кровати, я с невозможной, неописуемой тревогой прислушивался к нему.

27 октября

Сегодня я тоже провел день среди гор и лесов.

Весь день я не мог перестать думать об одном. Главная тема идеального обручения — насколько счастливыми два человека могут сделать друг друга за свою слишком короткую жизнь? Образ молодой пары, мужчины и женщины, которые безропотно склонили головы, стоя перед почти непреодолимой судьбой, согревая сердца и тела друг друга — образ нашего союза, печального и

Вечером, как обычно, спеша к санаторию мимо сплошь пожелтелого лиственничного леса, который раскинулся на бескрайнем горном склоне, вдалеке, на краю рощи за санаторием я увидел высокую девушку: та стояла под косыми лучами солнца, и ее волосы блестели в ослепительном сиянии. Я приостановился. Девушка очень походила на Сэцуко. Глядя на этот одинокий силуэт, я не мог понять, она это или нет, поэтому зашагал еще чуть быстрее. Постепенно приблизившись, я увидел, что это и впрямь Сэцуко.

— Что-то случилось? — запыхавшись, спросил я, подойдя к ней.

— Да я просто жду тебя, — она рассмеялась и чуть раскраснелась.

— Разве можно так нарушать указания? — я посмотрел на нее сбоку.

— Разок, думаю, можно… Да и сегодня мне хорошо, — нарочито живо проговорила она, глядя на подножие гор, откуда я спустился. — Я видела издали, как ты шел.

Не ответив, я встал рядом и посмотрел в ту же сторону.

Она снова весело проговорила:

— Оттуда, наверное, видно всю гору Яцугатакэ!

Я отделался только безразличным «угу» и, стоя плечом к плечу рядом с ней и глядя на гору, вдруг ощутил нечто загадочное.

— Получается, сегодня мы вместе с тобой видим эту гору впервые. Однако мне кажется, что я сам видел ее уже очень, очень много раз…

— Так разве быть не может?

— Нет, так и есть… Но я ведь только что вспомнил… Давным-давно мы с тобой вместе смотрели на нее, только с другой стороны. Нет, мы ведь смотрели на нее летом, и она всегда была в тучах, так что ничего не было видно… Но осенью я один пришел туда и видел ее на горизонте — ту же гору, но только с противоположной стороны. Она виднелась вдалеке, и я не знал, что это за гора, но это точно она… Как раз в том направлении… Помнишь поле, заросшее мискантом?

— Да…

— И ведь это так странно! Мы столько времени с тобой жили у этой горы, сами того не зная… — И я вдруг отчетливо увидел себя, свой бесконечно ностальгический образ — как два года назад, в один из последних осенних дней я глядел вдаль на гору, которая отчетливо виднелась на горизонте за мискантовым полем, с ощущением счастья, похожего на печаль, мечтая о том, как мы когда-нибудь заживем вместе…

Мы замолчали. Неподвижно, стоя плечом к плечу, с той же нежностью, как и в наши первые дни вместе, мы смотрели на горы, тяжелевшие вдали, на небо, которое бесшумно пересекала стая птиц. Тени наши стелились по траве, становясь всё длиннее и длиннее.

Кажется, наконец подул легкий ветерок — листочки в роще за нашими спинами затрепетали. «Нам пора», — вдруг неожиданно сказал я ей.

В роще, куда мы брели, беспрестанно падали листья. Иногда я останавливался и пропускал ее вперед. И короткие воспоминания о том, как летом, два года назад, мы бродили по лесу, и я нарочно пропускал ее на пару шагов вперед, наполнили мне душу так, что даже защемило сердце.

2 ноября

Вечер мы провели под светом одинокой лампы. Я, уже привыкший к обоюдному молчанию, старательно писал под ней повесть о нашем общем счастье, а Сэцуко дремала в полумраке, в тени за абажуром, так тихо, что было не понять, тут она или нет. Порой я поднимал голову, и она смотрела на меня, как будто пристально вглядывалась очень долгое время. И взгляд этот был полон любви, словно она хотела сказать им: «Пока ты тут, рядом, мне так хорошо!» Ах, как этот взгляд убеждал меня в нашем общем счастье, как он помогал мне в моих стараниях придать ему отчетливую форму!…

10 ноября

Пришла зима. Небо стало ниже, и горы показались еще ближе. Только над их вершинами неподвижно нависали бескрайние снежные тучи. По утрам на крыше балкона было множество невиданных ранее птичек — уж не согнал ли их снег с гор? Потом тучи исчезали, и весь день одни лишь горные вершины слегка белели. И теперь снег, который был на этих вершинах, стал заметно выделяться.

Я вспомнил, что несколько лет назад частенько предавался мечтам, как поселюсь с миловидной девушкой в зимних, пустынных горах, где вдали от мира мы разделяли бы жизнь, полную взаимной, глубокой любви. И вот моя мечта о сладостной совместной жизни, которая не отпускала меня с младых лет, всецело ожила здесь, среди суровых природных условий… И вот поэтому здесь должны были быть и настоящая зима, и пустынные горы…

«Когда начало рассветать, я тихонько поднялся, пока моя болезненная подруга спала, и помчался из горной нашей хижины прямо по снегу. Вокруг меня в розоватых лучах рассветного солнца блестели горы. Я взял только свежего козьего молока у фермера по соседству и, насквозь промерзнув, пошел домой. Потом я подложил хвороста в печь. Он вспыхнул, весело потрескивая; она проснулась от этого шума; руки мои окоченели, но само собой в радостном настроении я взялся за перо, чтобы запечатлеть ту самую горную жизнь, которой мы так жили»…

Утром я вспомнил мечту, которой предавался несколько лет назад, и, представив перед глазами эту зимнюю сцену, будто пейзаж из несуществующей гравюры, стал, обсуждая это сам с собой, переставлять по-разному мебель в воображаемой хижине. Наконец сцена потускнела, поблекла и рассеялась, и от мечты перед моими глазами осталась лишь действительность — горы в снежных грудах, голые деревья да прозрачный воздух…

Я первым закончил есть и уселся в кресло у окошка, погрузившись в воспоминания, пока вдруг не обратил внимание на Сэцуко — она только сейчас справилась с едой, и, лежа на кровати, пустым, чем-то вдруг утомленным взглядом смотрела на горы. Я встревоженно рассматривал ее слегка растрепанные волосы, ее исхудавшее лицо.

— Может, это моя мечта привела тебя сюда, ко мне? — про себя спросил я больную, полный какого-то раскаяния. — И всё же я думаю только о своей работе. И ведь даже тут, рядом с тобой, я нисколько не думаю о тебе настоящей. Но пока я работаю, тебя всё больше и больше в моих мыслях, и я даже хочу, чтобы ты это знала. И при всем при том я делаюсь беспечен и провожу больше времени в пустых мечтах вместо того, чтобы думать о тебе…

Она, кажется, поняла, что я хочу ей что-то сказать, и не улыбаясь, серьезно посмотрела на меня с кровати. В то время у нас появилась новая привычка — задерживать взгляд друг на друге куда дольше, чем раньше.

17 ноября

Еще два-три дня, и эта тетрадь кончится. Но вряд ли найдется конец тому, что я смог бы написать о нашей жизни. И хотя нужно придумать какой-нибудь конец, чтобы закончить эту тетрадь, но я не хочу завершать нашу жизнь, которая всё длится. Нет, пусть она не кончается. Лучше всего я завершу описанием нашей жизни, как она сейчас.

Жизнь, как она сейчас?… Мне вспомнились слова, которые я вычитал в

Не в силах успокоиться от этой мысли, я погасил свет и уже собирался пройти мимо заснувшей больной, когда вдруг остановился во мраке, пристально смотря на единственное бледневшее во мраке пятно — ее лицо. Кажется, ее чуть запавшие глаза нервически подергивались, и я не мог не видеть в этом некую угрозу. Или же это просто невысказанная тревога моя вызывала такие чувства?

20 ноября

Перечитал написанное в тетради. Мне показалось, что оно в целом так или иначе соответствует моему намерению.

Впрочем, читая тетрадку, я стал обнаруживать в

— Бедная Сэцуко… — подумал я, не убирая небрежно брошенную на стол тетрадку. — В молчании своем ты ведь видела насквозь мою волю к жизни, которую я и сам не замечал, и не могла не разделить сочувствие к ней… И это снова мучит меня… Отчего я не смог скрыть это от тебя? Неужели я так слаб?…

Я посмотрел на больную, которая с полузакрытыми глазами лежала на постели в тени, и мне показалось, что ей трудно дышать. Я отдалился от света и медленно приблизился к балкону. В небе висел тонкий полумесяц. Можно было лишь едва различить очертания покрытых тучами гор, холмов и лесов. А почти всё остальное исчезало в тусклой, синеватой тьме. Однако я смотрел не на это; в душе моей живо воскресали из ничуть не поблекших воспоминаний горы, холмы и леса, на которые мы оба смотрели ранними летними вечерами, ощущая, что пронесем наше взаимное счастье до самого конца. И эти мимолетные сцены, частью которых мы были, столько раз воскресали в нас, что сделались неотъемлемой частью нашего существования — настолько, что, хотя сезоны менялись, мы совершенно этого не замечали…

— Неужели только эти наши счастливые моменты, только они придают ценность той жизни, которой мы живем? — задавался я вопросом.

За спиной вдруг послышались едва слышные шаги. Это была Сэцуко, наверное. Но я не оборачивался и всё смотрел. Ничего не говоря, она встала чуть поодаль от меня. Но я ощущал ее близость, так что даже мог почувствовать ее дыхание. Иногда бесшумно пролетал прохладный ветерок. Где-то вдалеке ломались ветки голых деревьев.

Наконец, она прервала молчание.

— О чем ты думаешь?

Я не нашелся что сразу ответить. Но потом спешно повернулся к ней и с неопределенным смешком переспросил:

— Может, ты знаешь?

Она внимательно оглядела меня, будто боялась какого-то подвоха. Я медленно заговорил, посмотрев на нее:

— Я думаю о своей работе. Почему-то не приходит на ум хороший конец. И я не хочу заканчивать повесть тем, будто мы бессмысленно живем просто так. Может быть, мы с тобой подумаем вместе?

Она улыбнулась мне. Но эта улыбка показалась мне несколько тревожной.

— Но я же не знаю, о чем ты хочешь писать, — наконец тихо сказала она.

— Да, пожалуй, — я снова неопределенно улыбнулся и продолжил. — Тогда я бы тебе это прочитал, конечно. Однако мне еще надо поработать, чтобы дать тебе почитать, даже начало.

Мы вернулись в комнату. Я снова уселся у лампы и взял брошенную тетрадку, а она, встав рядом со мной, заглядывала в нее, положив руку мне на плечо. Я вдруг обернулся.

— Тебе лучше лежать, — хрипло проговорил я.

— Пожалуй, — простодушно ответила она и, неохотно сняв руку с моего плеча, вернулась на кровать.

— Не спится, — через несколько минут проговорила она, как бы сама себе.

— Погасить лампу?… Мне и так хорошо. — Я встал, чтобы погасить лампу, и подошел к ее изголовью. Усевшись на краешек кровати, я взял ее за руку. Некоторое время мы держались за руки и молчали в темноте.

Ветер усилился. Из леса беспрерывно доносился шелест. Иногда ветер набрасывался на санаторий и стучал где-то ставнями, пока не добрался наконец и до окна в нашей комнате. Она, словно напугавшись, не отпускала мою руку. Лежала с закрытыми глазами, сосредоточившись, будто в ее уме проходила какая-то работа. Затем приотпустила руку. Кажется, сделала вид, будто заснула.

— Что же, теперь моя очередь спать, — прошептал я, чтобы попробовать усыпить себя, и вернулся во мрак своей комнаты, хотя, как и она, не хотел спать.

26 ноября

В последние дни я часто просыпался на рассвете. Тогда, бывало, я тихонько поднимался и пристально смотрел в лицо больной. Краешек кровати и склянки постепенно желтели, и только ее лицо оставалось бледным. «Бедная моя», — повторял я время от времени, эти слова будто вошли в привычку.

Сегодня утром я тоже проснулся на рассвете и

Иногда я останавливался на краю леса и от холода невольно топтался на месте, а потом продолжал блуждать. Я сам не понимал, о чем думаю, а внезапно подняв голову, увидел, что небо закрылось низкими и черными тучами, которые потеряли свою красоту. Лишь заметив это, я быстрым шагом помчался к санаторию, как будто мне резко наскучило ждать, пока прекрасный горячий рассветный свет доберется до поверхности земли.

Сэцуко уже проснулась. Но даже увидев мое возвращение, лишь устало, мельком глянула на меня. Она выглядела еще бледнее, чем когда спала. Я подошел к изголовью и, перебирая ее волосы, хотел поцеловать ее в лоб, но она лишь слабо помотала головой. Ничего не спрашивая, я грустно посмотрел на нее. Однако она лишь печально смотрела в пустоту, будто не желая замечать ни меня самого, ни печали на моем лице.

Вечер

Я один, оказывается, ничего не знал. После дневного осмотра медсестра вызвала меня в коридор. От нее я впервые услышал, что сегодня утром Сэцуко стала харкать кровью. Сама она мне ничего не сказала. Кровохарканье было не столь опасно, но главный врач сказал, что из предосторожности рядом с ней должна была побыть медсестра. — Мне ничего не оставалось, как согласиться.

На некоторое время я решил переехать в пустую палату. Теперь я пишу этот дневник совершенно один, в комнате, очень похожей на ту, где мы жили вместе, и где я тем не менее ощущаю себя совершенно чужим. Я провел здесь уже несколько часов, но всё еще не освоился. Даже лампа холодно светит, будто рядом никого нет.

28 ноября

Я оставил свою почти законченную тетрадку на столе, пока не собираясь и прикасаться к ней. Больную я предупредил, что лучше некоторое время пожить отдельно, чтобы я смог ее закончить.

Но всё же мог ли бы я один, обуреваемый тревогой, приняться за эти записи, в которых запечатлевалось наше взаимное счастье?

Каждый день, раз в

Когда по

Она даже отказалась от моего предложения написать вместо нее отцу.

Ночью я сидел допоздна за столом, ничего не делая и только смотря, как постепенно меркнет отражение окна на полу балкона, и как его со всех сторон окружает тьма, понимая, что это очень похоже на состояние моей души. Ведь, может быть, больная тоже не спит и думает обо мне…

1 декабря

Почему-то в это время стало много мотыльков, которые стремятся на свет.

Ночью они откуда-то прилетают и усиленно бьются в закрытое оконное стекло; эти удары их ранят, но они, словно в поисках жизни, всё пытаются расколоть его. Шум раздражает, я даже выключаю свет и ложусь на кровать, но безумные удары всё продолжаются, пока постепенно не стихают, будто бы наконец пристали к

Сегодня ночью мотылек наконец-то влетел в окно и как сумасшедший стал наматывать круги вокруг лампы. Наконец он упал с жужжанием на мой лист бумаги. Больше он не двигался. Но вдруг, словно вспомнив, что еще живой, снова быстро взлетел. Кажется, мотылек не понимал, что ему делать, пока опять с жужжанием не свалился на лист бумаги, уже окончательно.

Из непонятного страха я даже не стал за ним гоняться, но лишь с безразличием так и оставил его умирать на листе.

5 декабря

Вечером мы остались вдвоем. Сиделка несколько минут тому назад принесла поесть. Зимнее солнце уже стало скрываться за вершинами гор на западе. Его косые лучи вдруг озарили комнату, которая постепенно остывала. Я сидел у изголовья больной, положив ноги на радиатор и склонившись над книжкой в руках. Больная вдруг слегка воскликнула:

— Смотри, папа!

Я с содроганием глянул на нее. Ее глаза необычно блестели. — Но, сделав вид, будто не разобрал ее отклика, я спросил как ни в чем не бывало:

— Ты что-то сказала?

Она промолчала. Но потом ее глаза заблестели еще ярче.

— У той низкой горы, слева, видишь, там, где солнце светит, — вдруг решительно заявила она и протянула руку, а затем дотронулась пальцем до рта, будто пытаясь вызволить те слова, которые трудно было сказать. — Там тень, она так похожа на профиль отца, она всегда появляется в этот час… Не видишь, скажи?

Следя за ее жестом, я сразу понял, о какой «низкой горе» она говорила, но видел только причудливо освещенные, ярко выделенные солнечными лучами горные склоны.

— Уже все… Ах… только лоб остался.

И только сейчас я признал в силуэте горы очертания отцовского лба. И они напомнили мне, какой у него суровый лоб. Неужели она даже в глубине души ищет облик отца, его силуэт? Всем своим существом она ощущает его, зовет его…

Низкая гора вся погрузилась во мрак. И облик исчез.

— Хочешь домой? — невольно высказал я первое, что лежало у меня на сердце.

И я с тревогой посмотрел в глаза Сэцуко. Она в ответ холодно посмотрела на меня и спешно отвела взгляд, а затем хрипло, едва слышно, проговорила:

— Да, я бы так хотела вернуться…

Прикусив губу, я незаметно отошел от кровати и подошел к окну.

Я безмолвно стоял у окна, скрестив руки. Подножия гор уже полностью скрылись во тьме. Однако на вершинах еще витал легкий огонек. Внезапно на меня напал страх, который стеснил горло. Я резко повернулся к больной. Она прижала руки к лицу. Чувство, что нечто вот-вот нас покинет, эта неловкая тревога наполнила меня, и я подбежал к кровати и отнял ее руки от лица. Она и не пыталась сопротивляться.

Ее высокий лоб, тихий свет в глазах, напряженный рот — всё это было совсем как прежде и в то же время показалось мне полным достоинства… Я не мог не ощутить себя ребенком, преисполненным непонятного страха. Силы спешно покинули меня, и я рухнул на колени, уткнувшись лицом в край кровати. И кажется, оставался в таком положении, не поднимая головы, очень, очень долгое время. Я ощущал, как больная легонько поглаживает мои волосы пальцами…

Вся комната погрузилась во мрак.

Долина смертной тени

1 декабря 1936 года, деревня К.

Деревня, которую я снова увидел почти через три года, уже погребена в снегах. Я слышал, что неделю назад начал идти снег, и только утром он наконец перестал. Девушка, которую я попросил заниматься стряпней, и ее младший брат взвалили мои пожитки на санки, которые, похоже, принадлежали мальчику, и проводили меня в горную хижину, где я собирался перезимовать. По дороге за санками я несколько раз чуть не поскользнулся. Внизу долины снег уже местами подмерз.

Я снимал хижину в небольшой долине к северу от деревни, где издавна тут и там стояли домики для туристов — моя, кажется, была самой крайней. Говорят, что туристы, которые приезжали сюда провести лето, называли это место «долиной счастья». Запоздало поднимаясь в долину за девушкой и ее братом, я одно за другим осматривал погребенные в снегу, заброшенные здания, гадая, почему это обезлюдевшее, одинокое место получило название «долины счастья» — пока вдруг другое имя внезапно не пришло мне на ум. Поначалу я с некоторой запинкой хотел загнать его подальше, но вдруг переменился и вымолвил его — долина смертной тени… Да, как подходит название этой долины мне, человеку, который зимой собрался вести в таком месте одинокую жизнь вдовца. — Обдумывая это, я добрел наконец до самой последней, моей хижины, с крышей из коры и небольшой верандой, которая еле-еле оправдывала свое имя. В снегу вокруг было самое огромное количество следов непонятного происхождения. Девушка заглянула в хижину, и пока она раскрывала затворенные ставни, ее младший брат объяснял мне, чьи это следы: вот зайцы, там — белки, а здесь — фазаны.

Потом я вышел на веранду, наполовину заваленную снегом, и оглядел окрестности. Отсюда низина, по которой мы поднимались, предстала небольшой и изящной частью другой долины. Брат девушки, который вез санки, уже ушел, мелькая между голых деревьев. Провожая взглядом его фигурку, пока та совсем не скрылась из виду под сухими деревьями, и заодно оглядев долину, я предположил, что девушка закончила прибирать хижину, и впервые решил осмотреть ее. Вплоть до стен всё было обито корой криптомерии грубой выделки, потолок был голым, но впечатление это производило не самое плохое. Я поднялся на второй этаж, где всего, от кроватей и стульев, было по две пары, как будто для тебя и меня. — Как же я, в прошлом, грезил о нашей с тобой в жизни, во взаимной печали, в такой деревенской хижине!

Вечером, когда стряпня была готова, я сразу же отпустил деревенскую девушку восвояси. Затем подтащил большой стол к очагу, решив, что он подойдет как и для работы, так и для еды. Случайно заметил, что висевший над головой календарь всё еще показывал сентябрь, поднялся, чтобы оторвать листы, и, поставив отметку на сегодняшний день, открыл тетрадь — ровно год спустя.

2 декабря

Где-то к северу от гор разбушевалась метель. Гору Асама вчера было видно еще четко, как рукой подать, а сегодня вся она скрылась под снежными облаками, и на склонах ее клубился шторм, который задел даже деревни у подножия, над которыми беспрестанно реяли снежинки под блеском солнечных лучей. И вдруг эти тучи внезапно надвинулись на долину, и над отдаленными, южными горными цепями показалось голубое небо, а вся долина попала в тень и некоторое время над ней валил снег. И потом солнце, снова солнце…

Я провел целый день в беспокойстве: то наблюдал немного в окно за беспрестанными изменениями пейзажа, то сразу же возвращался к печке.

В полдень, идя в одних носках-таби по снегу, с узелком на спине пришла девушка из деревни. Лицо и руки девушки обмерзли; мне нравились ее простота и немногословие. Как и вчера, я отослал ее домой, только она приготовила обед. И потом не отходил от очага, будто день кончился, и рассеянно просто смотрел, как горит, потрескивая, в печке хворост под порывами ветра.

Так наступил вечер. В одиночку докончив остывший обед, я немного пришел в себя. Снег, похоже, спокойно прекратился, зато поднялся ветер. Огонь чуть ослаб и звуки его стихли, и вскоре рядом я услышал шум, будто обдирали голые деревья в роще.

Только где-то час спустя, когда у меня закружилась голова от непривычного огня, я вышел из хижины. Недолго побродил на свежем воздухе во мраке, пока лицо мое не замерзло и я не засобирался в хижину; и тогда впервые заметил, что в оконном свете снаружи беспрестанно крутились мелкие снежинки. Вернувшись в хижину, я присел к огню, чтобы чуть обсохнуть. Но там я будто позабыл, что хотел, и в памяти моей вдруг воскресли воспоминания о поздней ночи в прошлом году, когда в санатории, где мы были, бушевала такая же метель. Я ходил туда-сюда у входа, нетерпеливо ожидая отца, вызванного телеграммой. Он приехал ближе к полуночи. Но ты едва удостоила его взглядом, и только губы твои дрогнули, будто ты хотела улыбнуться. Отец, ничего не говоря, смотрел в твое изможденное лицо. Потом он с тревогой перевел взгляд на меня. Впрочем, я притворился, что не замечаю этого, и без особой мысли смотрел только в твою сторону. Вдруг ты что-то пробормотала, и я подошел к тебе, и ты еле-еле слышно произнесла мне: «У тебя снег в волосах». — Сейчас, совсем один, сидя на корточках у огня, словно приманенный этим воскресшим воспоминанием, я машинально провел рукой по волосам — холодным, мокрым… Я совсем не замечал, что волосы промокли.

5 декабря

Эти несколько дней стоит неописуемо хорошая погода. Утром веранду заливали солнечные лучи, было безветренно и очень тепло. Сегодня я наконец вынес туда стол и стул и даже позавтракал, глядя на покрытую снегом долину. Жалея, что не с кем разделить этот момент, я перевел взгляд на корни кустарников перед глазами, где вдруг появились фазаны. Оба, подбирая корм и шурша, бродили в снегу…

— Смотри, фазаны пришли!

Я представил, что ты в хижине, и, тихо разговаривая так сам с собой, затаив дыхание, смотрел на фазанов. И я даже тревожился, как бы не спугнули их твои неловкие шаги.

В этот же миг с крыш одной из хижин вдруг рухнула груда снега и эхо разнеслось по долине. Я изумился и лишь удивленно смотрел, как быстро разбежались фазаны. И в этот же миг я до боли ясно ощутил рядом твое присутствие — как ты по обыкновению ничего не говоришь и лишь широко распахнутыми глазами смотришь на меня.