Все мои родственники, когда сходили с ума, вспоминали синьцзянский диалект

Предисловие: этот цикл стихотворений, начатый мной 17-го мая 2023-го года в Москве, я официально завершаю 4 сентября 2025-го года, в Самарканде, за несколько часов до поезда в Бухару. Последний текст в цикле был написан 8 октября 2024-го года. Возможно, его полностью успел увидеть мой друг и «наставник» — если что-то можно унаследовать — Шамшад Абдуллаев, самый важный из писавших на русских недавно. Как минимум, 2 поэмы из цикла были официально утверждены Шамшадом для онлайн публикации. Когда я спрашивал у него, какой могла бы быть моя потенциальная книга, могу ли я настолько обнаглеть, что попросить вас написать что-нибудь обо мне, ибо вы старше, и у меня-то будет много времени подумать о вас, Шамшад ответил: «Серёжа Завьялов напишет вам предисловие большое, а я так, небольшое мини-эссе о вашем одном абзаце или стихотворении». Не вышло. Окя — ув. обращение к старшему на узбекском — умер раньше. Сайт, опубликовавший мою поэму в 2021-м году, из-за которой обо мне узнал Шамшад Абдуллаев, некоторое время удалён из сети, так как одного из авторов журнала хотят посадить. Говорят, что другой мой знакомый хочет начать голодовку завтра. Поэтому я решил наконец-то где-то опубликовать этот цикл.

Потому что если я, не дай Бог, больше не смогу написать ни одного стихотворения, этого хватит. Этого цикла хватит, чтобы остаться в истории литературы Алматинской области. О большем не прошу.

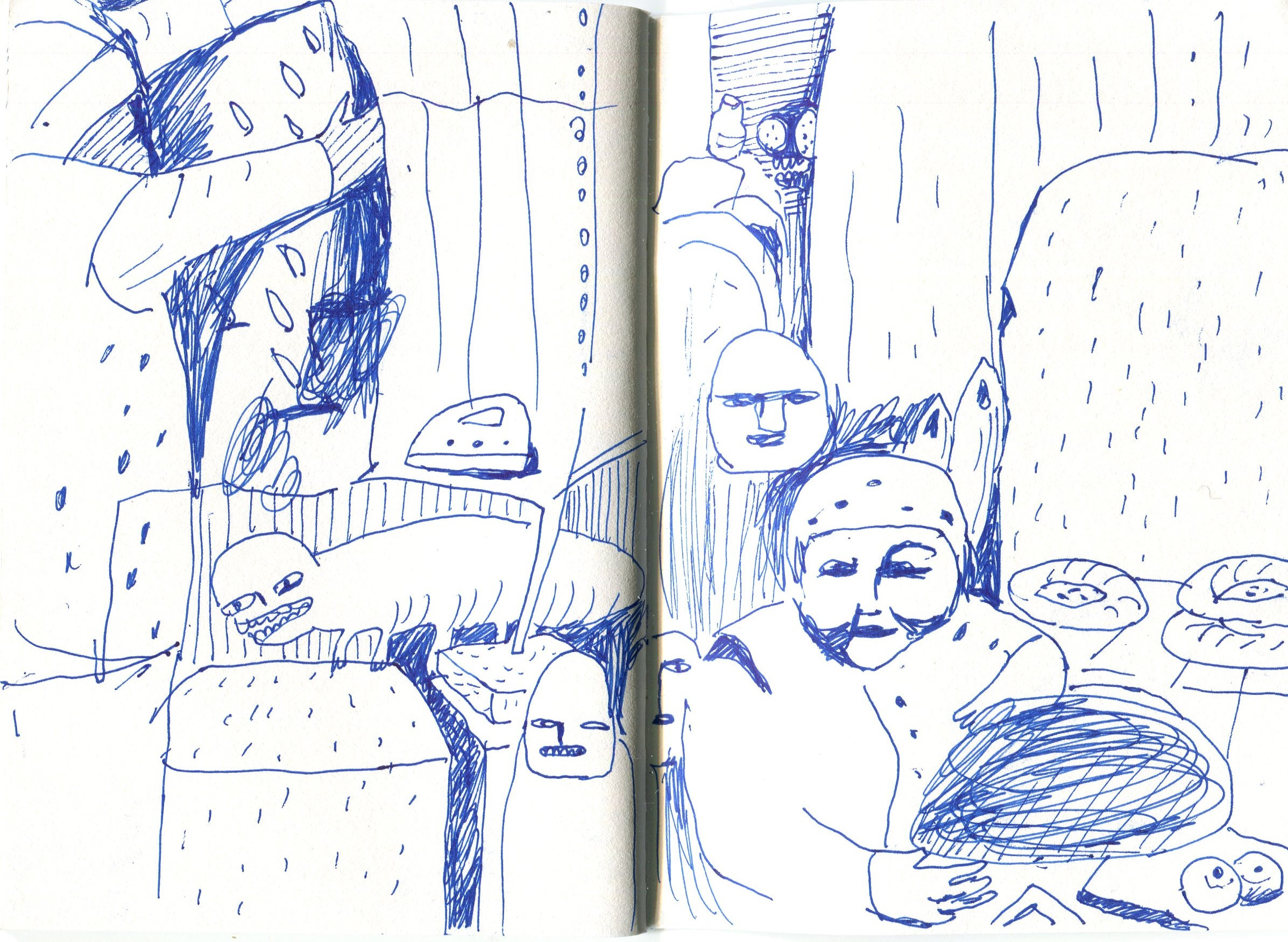

Также насчёт иллюстраций. Я попросил об этом Марата Райымкулова, моего любимого кыргызского художника, по приколу. А он действительно их сделал. Это не иллюстрации к определённым стихотворениям или отрывкам, а к общему духу, как сказал Марат. Потом я с этими иллюстрациями решил сделать выставку в 101 Dump Gallery в Алматы. Кураторский текст к выставке и иллюстрациям / текстам написала моя коллега Рашида Дильшад, из коллектива «Султан Қизлар». После, взамен, я с Бернарой Алишеркизи и Интизор Отаниёзовой, курировал их персональную выставку и написал к ней кураторский текст от себя. Но это уже другая история.

Предисловие: Всё описанное далее является кошмарами, что мне нашептал джинн. За достоверность фактов, указанных в стихотворениях, я не ручаюсь — скорее всего, они все ошибочны, — за политкорректность своих кошмаров тоже.

Дальше вас ждёт текст Рашиды как предисловие, а сам цикл стихотворений — после.

Рашида Дильшад

О саде моих безумных родственников

(«Кураторский» текст к выставке иллюстраций Марата Райымкулова на стихи Рамиля Ниязова-Адылджяна)

И вот таким я возвратился в мир,

Который так причудливо раскрашен.

Гляжу на вас, на тонких женщин ваших,

На гениев в трактире, на трактир,

На молчаливое седое зло,

На мелкое добро грошовой сути,

На то, как пьют, как заседают, крутят,

И думаю: как мне не повезло!

Юрий Домбровский, «Меня убить хотели эти суки»

«Сад» — это настолько символически избыточное слово, что я долго думала, с чего начать это подобие «кураторского текста». Мне сложно сказать, к кому обращены будут эти слова — наверное, я так давно не была в Алматы, что я уже плохо представляю, кто ходит на эти бесконечные выставки современного искусства в эпоху массовой резни… Кажется, это тоже некоторым образом нарушает конвенции кураторского текста? Думая о строках Рамиля «Сусанна, / как расходящихся тропок сад кудри твои», я пошла перечитывать Борхеса, но стоило закончить пожирать глазами первый абзац, как почему-то стриминг включил мне «In the Army Now», не спрашивая моего разрешения. Не во всеми известной версии британцев Status quo, а в оригинале. Первоначально эту песню написали два голландца, «Bolland & Bolland», для своего концептуального альбома The Domino Theory — то есть, «Теория домино». Согласно ей, втоптав вьетнамских коммунистов в «каменный век», Америка смогла бы предотвратить дальнейшую «социализацию» региона и мира. В общем, хороший старый европейский рок, одна из немногих отдушин, что оставались у европейцев после того, как Сверхдержавы от их прежнего величия не оставили и следа. Причём здесь уйгуры? Мне хочется, вопреки вашим ожиданиям, об уйгурах в этом тексте даже и не вспоминать — мы не в Швейцарии, мы всё о нас, вроде как, понимаем. Гораздо интереснее, в связи с выставкой работ Марата и стихотворений Рамиля, уйти немного в другую сторону.

«In the Army Now» начинается со слов: «A vacation in a foreign land». Мне стало смешно от мысли, что «отпуск в чужой стране» для этих туповатых американских мальчиков — это поехать в «сад расходящихся тропок смерти», но потом до меня дошло, что Вьетнам для американского солдата — это и есть «сад расходящихся тропок». Только если в рассказе Хорхе Луиса, предполагаю, сад был аллюзией на бескрайную потенциальность времени, и, соответсвенно, истории, и тому, что человек в принципе не способен никогда воспринимать сад / рай / райский сад во всём его объёме из-за собственной конечности; то в метафоре Вьетнамской войны как «сада расходящихся тропок» сразу мы все понимаем, что здесь есть исключительно негативная бесконечность, выраженная как на самом простом бытовом уровне (много кому, кроме колониальных интеллектуалов стран третьего мира, нужны были эти калеки, вернувшиеся с войны?), так и на метафизическом (сложно найти теологическое оправдание войны за банковский процент). Причём здесь эта выставка? А вы вместо устоявшихся у вас ощущений того, что вы якобы «знаете», что такое «уйгурский вопрос», представьте, что вы отправляетесь на «vacation in a foreign land». Представьте себя американцем во Вьетнаме, что случайно забрёл в азиатский храм. Вы думаете, что вы понимаете, что такое «уйгурское безумие», потому что родились в Западном Туркестане? Уважаемые зрители, никто не понимает, что такое «уйгурское безумие». Даже мы сами. Теперь только вы готовы пройти внутрь «Сада моих безумных уйгурских родственников».

Мне не хочется сейчас говорить о генеалогии творческого стиля Марата Райымкулова, а хочется поделиться наблюдением. Работы Марата, понятно почему, сейчас мне напоминают мультфильмы — такое «Время приключений» для бедных и безумных. Их техника, чаще всего, это просто ручка и акварель, которую можно найти в любой круглосутке, но, в отличии от большинства, даже авторских, мультпликаций современности, у них нет желания быть приятными глазу. Наоборот, если приглядеться, каждый из персонажей, которых адаптирует Марат, намеренно отдают мерзостью, неприглядством и какой-то животной дикостью, хотя и на некоторых рисунках они изображают какое-то подобие человеческих эмоций. Я всё думала, почему Рамиль для иллюстраций позвал именно Марата, учитывая, что пафос его текстов, пафос такой endless метафизической герильи, на, первый взляд, плохо вяжется с человечьими отродьями, нарисованными художником. Тексты Ниязова-Адылджяна бескончно политичны, чтобы понимать все контексты и подтексты неплохо бы читателю разбираться в истории первого и третьего мира, уметь одинаково хорошо понимать историю и еврейских бунд-социалистов, и исламских восстаний 19 века в Китае, и палестинского сопротивления, а Хо Ши Мин с Софьей Перовской, Флориан Гайер с «Зелёными братьями» и т. д. каким-то образом оказываются собеседниками в данном цикле. Тем не менее, это только в последнюю очередь высказывание политическое (я так уверенно это говорю, потому что читала достаточное количество бессмысленной как художественный текст активистской декларативной поэзии за жизнь, и мне хватило). В первую очередь, это сон внутри сна реальности о чём-то подлинном и еле доступном, «Никогда мне не напиться досыта твоей красой» (как по другому случаю сказала моя коллега Руқия Фархадова), что лишь иногда, в моменты наивысшего отчаяния, прорывается сквозь людей, вне зависимости от их этноса и прочего — просто так вышло, что, цитируя наш манифест, мы как уйгурки ближе к Смерти мира, чем некоторые.

После этого я ещё раз пригляделась к работам Марата. Несмотря на то, что по-началу человечьи бастарды, изображённые им, вызывают лишь брезгливое омерзение, если приглядеться повнимательнее, то всё, о чём я писала выше, про сад расходящихся тропок смерти и взрывы подлинного внутри человека, там становится видно. Потому что даже в самых низших существах, отбросах, живут герои и злодеи, настоящие герои и настоящие злодеи, а не молчаливое седое зло и мелкое добро грошовой сути, которым кичится и с которым типа борется молодёжь; и Райымкулов здесь рисует именно тот момент, когда героическое или злодейское в человеке прорывается — насквозь.

Все мои родственники, когда сходили с ума, вспоминали синьцзянский диалект

I. ЛЕКЦИЯ ПО ДЕКОЛОНИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

1. МОИ ПРЕДКИ БЫЛИ ТРОЦКИСТАМИ

говорившими на языке

запёкшейся крови нечестивцев

сейчас он называется русским

2. ОНИ ВЕРИЛИ В КОММУНИЗМ

ведь «русские» им обещали

что пыльная степь закончится

и будет наконец-то

преломлён горизонт

как будто мир это закупоренная банка

со свечёй которую надо зажечь

3. ОНИ НЕНАВИДЕЛИ М**ЛЕЙ К****ОВ И РУ**Ю

потому что Справедливый послал им Ленина

провозвестником мира смотрящего в бездну

и не отворачивавшегося

4. ОНИ БЛАГОСЛОВЛЯЛИ ВЛАСТЬ

строившую дороги

чтобы там где время

резало крестьянам глотки

и держало в чёрных смоляных цепях

люди знали:

теперь

у них есть винтовки с позолоченными пулями

чтобы больше никогда не пришлось убегать

5. ОНИ СЧИТАЛИ СОФЬЮ ПЕРОВСКУЮ

дочерью Фатимы бинт Мухаммед

презирали использующих своё горе

для легитимизации чужих политических проектов

а перед смертью молились аятом

эта жизнь лишь потеха и забава

6. ОНИ ВЕРИЛИ

что отверстие в потолке храма

из которого идёт свет

и царь стоящий под ним

будет гореть если в него

кинуть бомбу так же

как все мы всё остальное время

а храм будет разрушен

и свет польётся на всех

абсолютно на всех

7. ИХ ОБМАНУЛИ

8. свора дикарей отобрала их язык

9. думающая что весь вес судьбы

10. в быстроубитой свежести

11. и не знать им что за ним

12. склянка с керосином

13. и может загореться на ходу

14. мы остались на этой земле

15. чтобы нашим детям недалеко

16. было ходить на наши могилы

17., но после нашей смерти

они уехали и больше не вернулись

Декабрь 2022.

II. Памятник неизвестному оккупанту / Tuntemattoman miehittäjän muistomerkki

Оммаж Хамдаму Закирову

Что общего у уйгуров и финнов, кроме русских (и азиатской экспедиции Маннергейма)?

Вопрос, в сущности, праздный,

а кровь, в принципе, реальная.

Карта говорит, что между городом Выборг, где в апреле 1918-го года было расстреляно красным командиром 30 человек,

и аулом Лавар в Уйгурском районе Алматинской области, где тем же апрелем 1918-го года было расстреляно красным командиром около 3 000 человек

(другой прадед чуть не стал 3001-м),

порядка четырех тысяч километров.

До сих пор не многие проходили этот путь, потому что,

как нами сказано выше, общего у уйгуров и финнов —

только русские (определённые). Так что же

кости моего двоюродного прадеда гниют в финских лесах?

Почему, возможно, ему оторвало ногу

противопехотной миной, пока тот

пытался понять, зачем в уйгурском

два слова для «нет»,

а кости могут случайно

выкопать дети в финском ауле

и играть ими в кости?

Почему его мышцы,

есть такое предположение,

были разорваны голодными карельскими псами,

под радостные окрики:

«Ньет, Молотов, ньет, Молотов»?

Вопрос, в сущности, праздный,

а кровь, в принципе, реальная.

Да, прав читатель, это снова стихотворение

о бреши империи и её цепи времён,

смазанной только солдатской кровью

(и только) — и опять

я не сбежал от метафор, как мой предок

от мобилизации в 1939-м году,

чтобы мой возможный

сколько-то-там родный сиблинг,

не был сейчас посажен на 15 лет в Китае за ничего,

не был убит бомбой белых людей в Афгане.

Впрочем, его нет, а значит и убить его потомка

не представляется возможности — win (is a win)

над белыми людьми, наконец-то.

Так вот, не дождались мы

установщика русской власти

старого грузина в Финляндии.

Жаль ли мне его,

вызвавшегося вместо старшего,

чтобы тот кормил семью и продолжал

малый народ, который так упорно

хочется людям истребить?

Финских муджахидов мне жалко больше.

Как сказал незаконченный набросок поэта:

«Если бы я пел песню,

в этом месте должна была бы порваться струна».

Что ж, вполне подойдет до финала

этой бессмысленной и печальной истории — и только надежда,

что он дезертировал, и где-то по Финляндии,

ходят выведенные естественным путём морозоустойчивые

полу-уйгуры, полу-финно-угры, утешает.

Только мысль об узкоглазых финнах — только она.

«Ньет, Молотов, ньет, Молотов», — а после

рвётся струна.

Занавес закрывается,

снег одеялом укрывает кости.

Спи, мой двоюродный прадед,

поживший меньше меня.

21 апреля 2023-го.

III. «Мой двоюродный прадед был конокрадом…».

К Оле, принцессе Хорезма и Мавераннахра

Мой двоюродный прадед был конокрадом, и как-то однажды он выиграл женщину в карты.

Его отец, увидев дома её, говорил как настоящий мулла: «[К примеру,

ибо даже имени от него не осталось] Ильнар,

поганый ты след от копытца коровы, наполненный дождевой водой, в который

упадёт твой троюродный внучатый племянник-алкаш и задохнётся, мы мусульмане, какие блядские

карты, какая к чёрту чья-то жена — мы вообще-то мусульмане, ёб твою мать?!». А тот говорит:

«Зачем она крестьянину безродного племени безродной земли, чьи стебельки

каждый год срывает китайский учитель и русские сапоги — как много

в ней красоты, будто смерть — не китайская игрушка,

а пашня граната и ландыш земли. То ли принцесса Хорезма,

то ли Мавераннахра — разве я не царевич Или? Разве это

глинобитный обоссанный дом, а не дворец мой пышный в Лагоре?

Разве не царь ты реки — давно пересохшей?».

То ли отец, то ли мулла ему отвечает: «Крестьяне наследуют землю,

а басмачи только — рай, поэтому отдай её, пока

она не стала гурией, отдай.

Трижды мы не повторяем.

Ты же помнишь зачем, в уйгурском есть два слова для «нет»?».

С тех пор многое прошло, что вместится в бандитскую бошку.

По легенде — он пропал после войны

в тюрьмах под Карагандой за грабёж или чёрти что.

Прадед носил ему передачки, а взамен брал письма, что тот

просил отвезти на волю или в сумеречный свет, лишь бы не видеть

эти линии красными несвободными глазами.

Раньше казалось, что все письма утеряны, но недавно,

перебирая в подсобке советские рубли, на которые

в детстве я играл в карты с дедом,

я заметил странную бумажку, всю покрытую высохшими частями.

Это письмо прадеда той самой девушке.

Вначале он говорит, что не умеет писать, а потому попросил

муллу-сокамерника дословно, без исправлений,

записать его слова — на до-советскую арабскую вязь.

Так как я с ней так же не знаком, то и мне пришлось

прийти к знакомому мулле с просьбой перевода.

Он переписал мне его на кириллическом уйгурском — дальше

будет текст в моём переводе:

/

ты мне знакома как несколько холодных снов

в которых если арка во двор закрыта

то сигарету нельзя потушить

и она медленно тлеет не давая фонарям

нарезать ночь словно тело барана в курбан-байрам (повторяя

какая прекрасная смерть

какая прекрасная смерть)

схвати руку что мне подарила мать будто

это последняя перила песчаного времени

я возьму твою — как мясник берёт нож

поцелую и приложу ко лбу

поцелую и приложу ко лбу

я нашёл тебя как следователь — убийцу

как убийца — кинжал

как кинжал — чьё-то тело

как тело находит смерть

солнце во рту твоём чёрно

а тело — совершенно и потому сливается с темнотой

становясь бескрайним я готов целовать

каждую часть твоей пустоты

ты — юркая вьюрка пустыни и перьями цвета серебра

клюв раскрывается границами времени

что меня захватило и не отпускает

словно тюрьма или басмаческий рай

в котором я провёл большую часть жизни

басмаческий рай золотые согдийские монеты

анальгетики сладкая любовь зачарованная глина

золотого подросткового замирания посреди подожжённого поля

где всполохи и склеенный поцелуй больше ничего отсюда не видно

С уважением,

не бандит, басмач или вор, а

царевич Или — из-под советской тюрьмы.

/

Если бы мы играли на это письмо в карты, то оно стоило бы

двести советских рублей, а может — и больше,

в зависимости от курса тенге.

Впрочем, дед всё равно оказался таким же,

как прадед и пра-пра-дед — умер.

Мне не с кем больше играть в карты.

17 мая 2023-го

IV. Уйгурская мечта

к О., п. Х. и М.

Моя двоюродная бабка была ведьмой, но и это неточно.

Рождённая под изумрудным небом чёрной степной зари,

единственная среди нас она говорила по-уйгурски

на диалекте Кашгара (её никогда там не было).

Перед тем, как сказать слово и его позабыть, Зумрат поджигала спичку.

Если получалось, она говорила: «Мир существует, но и это

недолго». Если нет: «Мира — нету,

нет и его». Речь, конечно, шла о её муже,

что ушёл в Китай. Долгое время,

несколько лет моего детства, казалось,

что это значит «повесился» или

«нашел молодую невесту». Оказалось,

он исполнил уйгурскую мечту. О нём не вспоминали,

будто это недочитанная книга в затопленном доме.

Родня советовала ей забыть о нём, и,

как у нас говорят, не вмешиваться во внутренние дела Китая.

Мотыга, внучка, лепешка и смерть — реальны,

а Китая не существует.

Мы не были с ней близки — она жила в пригороде,

и обеспеченной крестьянской семье не хотелось

видеть в её глазах от пятидесяти до семидесяти

синьцзянских тюрем на десять тысяч человек каждая.

Но однажды, когда мне треснули сердце,

и я впервые потрогал маленькую трещину в груди, откуда

свистит воздух, будто пытается петь мной, она пришла.

Зумрат села за стол, дома никого не было, и она начала говорить,

впервые без спичек:

— Я получила от него письмо из тюрьмы перед казнью

на караханидско-кашгарском диалекте,

и долго ждала, пока ты сможешь услышать его, может

последний в нашем роду, кто это сможет:

«Ивы по прежнему свежи, будто твоё тело, как и тысячу лет назад,

там где грустная вереница могил и храмов —

какая хорошая поэзия. Жаль, принадлежит оккупантам.

Ты спишь, моя юркая вьюрка пустыни, и прожить должна дольше меня,

если верить тюремному врачу. В нашу

терракто-подобную встречу мне показалось,

что терракотовая армия ненадолго немного

расплавилась, став чуть живее, будто смерть

не китайский учитель, не окно не-простреленное императорского замка,

из которого идёт не-естественный белый свет,

что видит партизан перед смертью в китайской комнате,

а сыпучий, на твои губы похожий, не продающийся тростниковый сахар

и твой шёлковый изумрудного цвета платок, что я не могу надеть,

и атласный, отобранный ими, тебе чёрный ремень.

Я помню каждый твой вьющийся удавкой локон,

как помню каждую песчинку Такла-макан,

и каждый отрывок тебя лучше, чем разбившееся

на осколки время и час пригородного утра

от рассвета по азан, когда мир ненадолго

может укрыть тебя посреди иностранной ночи,

а июльский прохладный ветер ещё помнит с розами изумрудными разговор;

и как много в тебе красоты, что не сосчитает богатый Богом бедняк,

а мир целое мгновение готов — к свечению и порханию,

и зачем тебе крестьянин сожжённой земли,

что, будто мины, семена чёрных лилий в неё бесконечно кладёт,

чтобы в нашей свадебной ночи увидеть на ней танцующих лошадей.

Скоро великий исход, и я полюблю тебя больше, и ничто

больше не ранит меня, кроме рук твоих, будто от сухих

карагача веток тени в горящее

военное лето, фитиль поджигающих, что я

напоследок целую и прикладываю ко лбу, будто он — пахотная

для шелковицы земля, что никогда не будет моей.

Как будто зажигая спички, говори любовные слова.

«Дорогой», «милый», «навеки» — я их получу

сквозь тавро, а когда вернётся за мной Азраил, и будут его слова:

«другу встретиться с Другом пора», — зажги свечу.

И она не сгорит. Я отдаю тебе слово».

Зумрат достаёт свечу, поджигает фитиль, и он очень долго горит.

Она уходит, и я не успеваю сказать, что караханидско-уйгурский

вымер восемьсот лет назад, но вдруг

ветра внутри меня совсем не слышно

и совсем не слышно.

/

Родственники вернулись чуть позже. Я сказал, что

приходила Зумрат. В ужасе те не поверили.

Звонила полиция — вчера её дом сгорел.

Возле кровати нашли глиняную табличку

со словами: «Вы забрали у меня любовь,

забрали землю, изумрудное небо, чёрную

степную зарю, шумящий в ивах

прохладный июльский ветер, но вы не заберёте

перины из моих снов. Умирайте где хотите,

но только не среди нас. Только не среди нас».

Тела не нашли. Соседям казалось,

что этот дом заброшен последние несколько лет.

Я посмотрел в окно, и на мгновение увидел,

похожие на орнамент купольного потолка кашгарской мечети,

с той зимы оставшиеся чёрные узоры

на фоне изумрудной степной зари.

Я никогда там не был, и въезд мне туда запрещён,

но я помню. Я всё вспомнил.

10 июня 2023-го года

V. Речь Посполита

к В.

Мой троюродный прадед Шухрат сошёл с ума почти раньше всех —

в марте тридцать шестого.

Он про себя повторял постоянно:

«Эта полячка

поёт по-татарски… По-крымскотатарски,

и я почти что её понимаю: „Yaşlığıma toyalmadım“, — я не смогла насладиться молодостью;

„Мен бу ерде яшалмадым“, — я не смогла жить на этой земле».

А семья, очевидно, ему отвечала: «Какая, черт бы побрал тебя

и всю нашу засохшую от крови траву, полячка?

Какая,

чёрт бы побрал тебя и всю нашу затопленную

морем пашню, Татария, когда ты забыл,

что только солнце, которое не расстрелять,

как бы мы не старались, а также

степь белоснежное и небо — совершенно бесслёзное —

нам досталось в наследство,

кроме безумства родителей?

Когда ты забыл, что нам не видать ни горячего воздуха

крымско-татарских холодных морей,

ни сладких или кровавых закатов татарских пустых деревень,

а что такое Польша мы и подавно не знали —

откуда у джигита саксаульного сада и отравленной солью земли

появилась, как будто наваждение китайского мастера —

Речи Посполиты тоска?

Когда ты забыл, что мы сбежали сюда Оттуда,

чтобы наследникам нашей смерти

(которую мы получили от предков, а они — от Аллаха)

не доставалась ни чёрная смерть,

ни белая тюрьма? Когда ты забыл — славы желая,

мы почти что бесславно умрём? „Почти что“, — это

как будто бы, куда больше, чем просить могли Там.

Разве этого мало?».

С атласным платком во рту, он пытался беречь

для неё слова. И почти получалось:

«Сусанна,

как расходящихся тропок сад кудри твои,

как холодный чёрный щербет губы твои —

я почти их запомнил, я храню их будто письмо

с той земли, ландыш в которой

растёт посреди пустыни; их почти невозможно подделать —

сложнее синьцзянских обвинительных приговоров

и заката в Поднебесной.

Я помню, ты ещё обнимала меня, и пастью тюльпана

мир был как будто раскрыт посреди китайской комнаты

в китайском тюрьме; мир как будто забыл, где заканчивается

как будто список заключенных, идущих по кругу воображаемой Каабы,

откуда их не сдадут домой, не продадут как будто кредит

саудитскому королю или янтарное подростковое замирание

в январской траве; дунганские монеты, серебрянные уйгурские ножи,

острая любовь, зачарованный лазджан».

Через месяц поляков привезли. Так было странно людей,

безвольных белых смотреть, так похожих на парное

чёрство молоко, что мы добавляем в чай вместе с солью

и маслом — ночью. Мы приютили семью. Дочку звали Сусанна.

Почему-то она пела перед сном постоянно:

«Yaşlığıma toyalmadım,

Мен бу ерде яшалмадым.

Эту песню меня научила әби,

последний шёлковый платок польских татар.

Это значит: «Вы забрали моё пространство, вы забрали моё время, почти всё,

до чего дотягивается пуля, но вы не забрали Его обещание,

вы его пропустили, пока минировали женщин вами любимых

на почерневших и обугленных, от наших сердец,

простынях. Они тоже были нашими».

Он целовал её в висок и приговаривал:

«Сусанна,

я безумно тебя люблю. Твоя отравленная кровь слаще

холодного ширазского щербета, а тело — пашня сирени,

не знавшая соли. В Варшаве уйгурская махалля наверное есть.

Я поцелую тебя в том. «почти», что всегда

остаётся. Ты будешь там, где никто

всегда потеряется. Я буду тебе халиф пустоты,

а ты — во сне, что никем не прервётся».

Родственники всё поняли.

Они наняли бандитов сломать ему ноги,

чтобы не давать никаким польским крестьянам

никакой уйгурской земли. Возможно, это спасло его

от немецких концлагерей. Это почти всё, что я хотел

тебе рассказать.

25 июня 2023-го

VI. Кашгарский вокзал в Ташкенте

к Юле, татар-чаваш ханум

Мой четвероюродный брат Шахрияр был бухарский узбек, то есть он

много врал, ибо нет никаких уйгуров, с точки зрения наших соседей:

есть мягкое узбекское наречье, в которое верит несколько миллионов людей,

что почему-то находится в одинаково странно похожем

социальном положеньи. То есть, они умеют выживать в пределах

одного поколении, максимум — трёх. Согласитесь,

если бы Аллах не запретил нам инцест, то у нас вышло бы

лучше, чем у Габсбургов. Так вот, если вы молодые

и секулярные, и городские (а то и русские или же,

ого, украинцы), и не понимаете приколов народов

третьего сорта (то есть, вы либо первый, либо половинчатый,

либо второй сорт народов по школе модерности), то я объясню:

бухарских узбеков не существует (шучу).

Конечно, любой бы хотел лишь ощущать расплавлающее

глиняный кадык солнце чужих воробьев

мешающее проглотить яркие искры чёрных кузнецких

земель и их обжигающий лёд не вдыхать гарь

кромки семи небес забыть нож лже-Ибрахима

у места производства дыма молитвы

пробовать пустынность не-растерзанного времени

слышать предместья не-разорванность и забыть

горечь холодных снов у берега не-пересохшего озера

в свадебном танце прокаженных соловьёв

возносить руки не помнящие остроту белых линий

китайских слов вокруг шеи откуда должен был идти чёрный свет

Шахрияр позвал меня в гости в махаллю, неотмеченную

на карте, на окраине Ташкента, возле мугатов

и современных художников. Его дом стоял

посреди ночной пустыни и побеленных известью

фруктовых деревьев. Я ехал в Бухару, и

мне нужно было передать ему письмо.

Из Китая. От Шархии. Он принял

меня как гостя, а не брата. Налил чай

чёрный. Я попросил молока, масла

и соли. Шахрияр промолчал, а после добавил:

«Молока больше не существует. Моджахеды

его выпили, не оставив мне ничего».

— Тебе письмо. От женщины. Но почерк твой.

Я не знаю арабскую вязь. Прочти его,

или я разобью тебе голову молотком.

— Это я писал — это было правдой.

Эта женщина тоже. Я тоже был правда.

Но теперь у меня есть то, чего нет

у 500 тысяч заключенных:

дом, холодное дерево, холодное

сердце посреди июля, узбечка-жена,

которую не бьет в живот китайский гауляйтер.

А что есть у тебя? Хочешь мои слова? Забирай:

««твоя кровь тайны хранит таинственных стран и тёплый трепетный

жар горящего солнца заброшенных лесных деревень я это знаю

каждая деревня из так и не поплывших кораблей бороздивших

белоснежные моря тебе принадлежит я это знаю

твои глаза хранят наследие пустоты и солнце

беглецов из горизонта я это знаю

твои руки хранят горящую нежность

заледеневших лесов я это знаю

твои пальцы похожи на флейты цвета персика

изящные как тень от сабли я это знаю

твоя душа — если её не посадили — хранит серебро

луны лежащее у ростовщика в крови я это знаю

твой стан как кипарис твои брови как колоснец

или что говорили в древних стихах я этого не знаю

я читаю намаз в башне и собираюсь в одинокий

путь и только леденящий не-разбитые кости

ветер с востока мне будет любовью

напоминающей что я этого ничего не знал

ведь я знаю твоя кровь тайны хранит таинственных стран

и тёплый трепетный жар горящего солнца

заброшенных северных деревень

не потому что в крови нашей осталось хоть что-то

а потому что в моей ничего не осталось я это знаю».

А дальше она ответила на мои стихи такими стихами:

«Забери свои слова, пока они не проникли в меня

будто разведчики того мира, чей райский язык

нам не выучить никогда — я это знаю»».

— Почему же она вернула письмо обратно?

— То ли разбитое сердце, то ли страх

перед спецслужбами. Шархии, на самом деле,

не существовало. Я отправил письмо сам себе,

перед отъездом, чтобы понять, когда всё закончится.

Если они наконец-то выпустили его в большой мир,

значит всё закончилось — мы проиграли.

Впрочем, и никаких «нас» уже нет. Прощай.

Тебе пора на кашгарский вокзал, поезд скоро.

Ты — казах из Алматы, я — бухарский узбек.

Men sizni tushunmayapman*.

— Мен сені де түсінбеймін**.

Я пытался поймать такси, но почему-то первые два

таксиста не знали, где находится кашгарский вокзал.

Только третий, самый старый из них,

сказал, что его снесли тридцать лет назад.

–

*«Я тебя не понимаю», — по-узбекски.

** «Я тебя тоже не понимаю», — по-казахски.

12 июля 2023-го

VII. Дневник предка, последнего илийского султана

к Юле, татар-чаваш ханум

Китайский проект по номадизации уйгуров проходит успешно.

У ста тысяч из двухсот уйгуров «земли» (то есть, местных, казахских —

мне нравится говорить «казахские уйгуры», будто мы

их купечески-боевой отряд по созданию Великого Турана)

есть истории, которые деды не любят рассказывать внукам:

как с веткой карагача и кусочком тандырной лепёшки,

будто сделанной из меди доланскими мастерами,

они бежали, растворяясь то в неопознанности горизонта

туркестанской степи, то в бесконечности китайского безбожия

(именно там Алладин говорил ей: «Я буду принцем безродья, буду

медной монеткой, буду прокажённым соловьём для тебя,

лишь бы только коснуться твоих золотых волос»),

а потом обратно, а потом обратно.

Бабушки же рассказывают о янтарных наездниках,

что винтовкой могли прострелить горячий ветер с востока,

и ненадолго испить его холодной терракотовой крови.

Мы же были другие. Мы почти никуда не уезжали,

а лишь безбрежно осваивали землю, будто

жену, что хочет увидеть в глазах своей дочери

нож уйгурских мастеров, не прикованный цепью к корням деревьев.

Но я знал, что это ложь, и все ещё

недостаточно. И что я ещё увижу

горение золы фамильного зеркала.

Перед смертью бабушка обратилась ко мне:

«Когда умерла моя мать 55 лет назад, она отдала мне дневник Аляхан Султана, последнего падишаха Илийского Султаната, который ей отдала в Султан Кургане девушка с тонкой кровью и кожей, как у нашей самый вкусной соли, сказав, что она её двоюродная сестра. Мы ей не поверили. И до сих пор не верим. Но, быть может, здесь ты узнаешь ответ на вопрос: «Не труса ли мать твоя родила?».

/

лежит в запустении лето

леденящую жару петухи предвещают

где задохнуться легко как будто в бархатно-

высохшей канаве неподалёку от кладбища

отражающего пустыню

ты выходишь в огонь в обед словно в ночь,

в которой знаки здания выброшенные

на берег железные рыбы со своими

оборотными сторонами и темнотой

не обрывающегося жёлтого света не обернутся

я смотрю как ты идешь сквозь окно в беззвёздное небо

и остаюсь в твоём доме пытаясь восстановить

пазл разбитого зеркала из атласных платков

книг незнакомых тебе языков воздуха перин

холодных снов и нескольких

неповторяющихся слов

и кто из нас вор забравший сердце

ты веришь в дождь летней пустыни

я верю в то что это был я кто тысячи километров назад

выпил до дна пиалу чая с коровьей кровью

нефтью и чёрной русской солью

в полночь стыдящуюся себя

пустыми руками проклиная свою и ту память

и как я умру на войне если взгляд

твоих тонких как тень от пули

под которой может укрыться божья коровка

глаз мне боязен больше

ледяных ржавых сабель

и как неверная чернь не рассыпается

в золу когда ты проходишь мимо

будто серебряный ветер с восточного

чёрного океана

неверный век срезает меня как монету

для своего Харона

и меня уже не хватает для дыхания самого

пусть каждый нашедший тени этих линий

будет ими усыновлён

я знаю вопрос для китайского мастера:

разве камерность камня и долголетие мраморных стен

превысит время пустыни

и не труса ли мать моя родила?

/

Отец сказал, что бабушка тоже показывала ему это письмо

в день совершеннолетия. Его показывают всем уйгурам,

когда они оказываются готовы к этому. Это не тайна.

Просто никто уже не помнит ни время пустыни,

ни золотых волос Бадр ул-Бадур, ведь последний в нашем роду,

кто достоин был видеть их, породил конокрада, рабочего, офицера и поэта.

Никому из нас они не дозволены.

14 июля 2023-го

VIII. Кровь и почва

Моему шестероюродному брату Яхье было всего ничего

по меркам нашей не ввязывающейся в смерть семьи,

когда врач сказал, что у него проказа. В отличии от нас,

манкуртов и ненастоящих, его сильно задела кровь.

Буквально: когда была резня в Урумчи, и по телику

ещё что-то показывали, он был подростком. Яхья гулял

с юной Сальмой, что потом сбежит в Дамаск,

подальше от смерти и пашни; и вдруг увидел на земле

разбитое зеркало. Взяв осколок, он, очевидно, сильно поранился.

Яхья вернулся домой и увидел, что там тоже только кровь.

Он посмотрел на руку и сказал: «Неужели моя

им подобная? Разве так не запрещено?».

Яхья поехал на учёбу в Урумчи за три года до.

Сальма тоже оказалась там. Казалось, что в городе,

где зарыта их кровь, они найдут тот воздух,

которым хочется задохнуться.

Яхья вернулся один, и сразу же слёг. Несколько дней

он боялся лишний раз дышать.

Мы молчали, ведь мы не ввязываемся в смерть.

Потом он начал орать по ночам. Каждую ночь,

ровно за десять минут до утреннего азана,

он вставал на подмостки воображаемых сцен и орал

на тамошнем уйгурском говоре (все мои

родственники, когда сходят с ума, вспоминают

тамошний говор):

« Дамаск Дамаск и Дамаск! Я твой рулевой что

в гуанчжоуском порту что на самом краю позорного и

пекинского столпа — я знаю ваши слова

башня эта китайского наставника мечта

и здесь велико откуда меня не достанет

ни пашня выжженного кульджинского сада

ни пыль шанхайского завода ведь здесь велико

я вижу вижу я знаю ваши слова

я вижу Дамаск! где косоглазые моряки

поют о китайских мечтах в пути на Дамаск!

где косоглазые моряки берут в свою смерть белокурых

печальных девиц и хватают их приборами

для держания вёсел будто бабушки наши

складчатыми пальцами обнимавшие

не прикованные к чернозему ножи и

варёные слезами посыпанные

бараньи куски разрезавшие и те те

те словно женщины протягивавшие их нам

складчатыми большими жирными пальцами бормоча

возьми сыночек из него ещё течёт кровь это

напомнит когда-нибудь обо мне

так вот не забудьте пусть ветер пустынный с востока

чёрного океана напомнит вам

Дамаск Дамаск и Дамаск! — я знаю ваши слова

где косоглазые моряки так хотят похожими хоть

чем-то стать на своих длинноногих невинных девиц

с белизною такою молочной и атласом рассыпанных кудрей

и китайской белизной тёмной брови

и когда зубы крошатся от города братской любви

и косоглазые дамасские моряки

продевают через них леску и носят

по очереди на груди

разве жемчугом улыбки твоей я не озарил этот стих?

и так вот я стою посреди опережающей солнце зари

в башне из рабочих костей и вижу!

я вижу твой Дамаск! — я знаю ваши слова

там косоглазые моряки хранят ларец

где мыслей белых — китайской белизной —

жемчуг бижутерный и тогда

кричит весь Дамаск!

выдают шанхайские позолоченные молотки

и молниеподобно косоглазые дамасские моряки

бросают на землю разбитые руки свои и бьют

бьют они бьют шанхайскими позолоченными

молотками память о рабстве

память о нашем рабстве и тех

чьи тела соцветиями, а руки запахом ландыша

распускались под нашими выжженными брюхами

и отдавали сердца за несколько

мгновений забытья и косоглазые

дамасские моряки говорили

прощай прощай Дамаск Дамаск и Дамаск!

в твоей белой пустыне мы молим

Императора семи небес, а не одного продлить

те секунды когда они верят косоглазым

дамасским морякам — хотя бы на одну разве

мы о малом мечтаем?

моя драгоценная не то Лейли не то Ширин это я —

знающий их слова кричу тебе с соляного

пекинского столпа я отвезу тебя в Дамаск Дамаск

и Дамаск! и косоглазые моряки увидят те

семь секунд смерти моей дарованной лишь тебе —

тогда все косоглазые дамасские моряки навсегда

сомкнут свои веки и я поцелую тебя у всех на виду — я знаю их слова

ты будешь женой первого косоглазого дамасского моряка посреди

пересохшего озера не то лоб-нор не то каракошуккол — я знаю

не те слова и я подарю тебе каждую белоснежную песчинку

каждый крика кусок и медный хлопчатника цветок

в порту Дамаска! во время смерти

всё будет прекрасно

в порту Дамаска! — всё будет прекрасно

Дамаск и Дамаск и Дамаск!

мы соберёмся твоими косоглазыми моряками и завопим

это нашими телами вымощены стези

это наша пустыня мертва мы узрели первее

это наша пустыня мертва

души терракотовой армии скоро должны воскреснуть

это наша пустыня мертва, а мы — ещё нет

а мы — ещё нет».

Так продолжалось какое-то время. Письмо из Дамаска от Сальмы, по странному стечению обстоятельств, пришло в день его смерти. Она ответила на его стихи такими стихами: «Когда женщины, чтобы их не посадили, начали снимать платки, я увидела их красоту. Их чёрные, будто атласные, волосы, блестевшие на солнце, отражались в тёплых городских каналах. Мир казался иллюстрацией к самому себе, миниатюрой лучшего гератского мастера. В моменте кончины наш мир вдруг стал прекрасным, и чем больше они нас убивали, тем прекраснее становилось вокруг. Вся наша красота нас не спасла. Когда не осталось последней сокрытой от китайского учителя девушки, я сбежала. От Яхьи, от крови, от почвы. Сейчас я в Сирии, и мне немного осталось. Я надеюсь умереть в Большой мечети Дамаска, но жаль, что не с ним. Здесь меня увезут в пустыню и погребут без огородки и опознавательных знаков, и иных признаков моего существования, и однажды могильный холм превратиться в ровную поверхность. А ему нужно другое. Перед смертью я надеюсь увидеть могилы пророка и воина, чтобы вспомнить о том, что прекрасный мир

почти равнодушен к нам,

а Бог — там».

Мы похоронили Яхью по нашим традициям, как он и хотел. В степи, на кладбище, возле беженцев, бродяг и крестьян. Могильный холм обнесли железной огородкой. На ней табличка: «Яхья Закарьев». Кто-то потом бросил на его могилу семена пшеницы, чтобы ею кормились местные птицы.

Что мы думали по этому поводу? То же, что и всегда.

Что мы не ввязываемся в смерть.

Что есть только Бог.

Что Китая не существует.

20 июля 2023-го

IX. Сто лет уйгурского одиночества

к О, п. Х. и М.

Моя семироюдная сестра Рахиләм одна среди нас хотела уметь убивать.

Она была не отсюда, то есть, отлично знала китайский,

любила его поэзию больше его носителей, и разговаривала постоянно

с дурацким придыханием, будто никак не напьётся

этой золотой тишины, что не отлить в кинжал, казавшийся

ей подобием места рождения. Рахиләм уехала из Китая

за несколько лет до и поселилась в другой части города,

чтобы как можно реже видеть наши чистые и невинные

руки.

Никто не знал, для чего она вернулась в наш, наполненный невинностью юной палестинки

в Иерусалиме сорок седьмого, аул, ведь там у неё было всё, о чём может мечтать уйгур: язык бабла

и мир невырезанных возможностей. Иногда я наведывался к ней, единственный, ведь она часть семьи.

Остальная часть семьи, впрочем, не считала, что говорящая: «Те, кто были до нас,

меня обманули», — достойна быть частью рода безродных крестьян, чьи земли

пахотны только для слёз.

Я плохо помню её комнату, только несколько портретов:

Лейла Халед, Софья Перовская, Фусако Сигэнобу, Ульрика Майнхоф, Мария Спиридонова, Хава Бараева, Ирина Каховская.

Рахиләм говорила, что в течении жизни была влюблена в каждую, и когда мир казался ей подобием

скотобойни для умственно отсталых детей, в которой были только тупые ножи, она смотрела в их глаза,

как в ледяную Большую реку, почти что замёршую от верховья до низа, и очень

долго, не отрываясь, смотрела на их

руки, похожие на золотых, пляшущих змей. Она хотела быть дочерью их, или,

в крайнем случае, красной волчицы, с шрамом белым на груди.

Она курила только крепкие сигареты, и была прекрасна как солнце.

В нашу последнюю встречу она попросила меня помочь

перевести стихотворение её друга на русский, потому что

только в неправильном переводе его можно понять.

/

Там было сказано:

«я вспомню тебя когда разобьются сны

похожие на китайский дворец где я брожу

по расходящимся тропинкам в неправильном направлении

пытаясь коснуться твоей руки и бирюзовых ногтей

пока не прилетели снежинки я хочу

в твоём сердце писать стихи пока зима

не осадила город пока мы ещё восславляем

мотыльков летящих к твоей груди пока

я слишком счастлив в твоей постели пока рокот

наших кадыков мешает шанхаю дышать пока

я ядовитая орхидея в нежном тростнике, а птицы

имя твоё повторяют имя твоё повторяют

пока небесная ткачиха шьёт моё дело когда разобьются

сны я вспомню тебя изящную как кувшинку в разрушенном

дворце императора пока твои кудри

пляшут золотыми ядовитыми змеями

когда разобьются сны и зима окружит город

взяв нас в заложники я вспомню тебя лучше

не принадлежавшего никогда мне отражения

в зеркале посыпанном золой я вспомню

аромат твоего тела из пороха смешанного с шафраном

и горечь твоего по-китайски белого сердца с красной

подкладкой из некрашенного шёлка и сладость

выжженного кипариса твоей груди ты —

юркая вьюрка пустыни клюв раскрывается

песней иволги и выстрелом железных цветов пока

луна не обошла можжевельник я поцелую

тебя в той жаре где чужой пот мне кажется океанической солью

зовущей в дома неумения резать мясо

где несколько лет от начала не было смерти

когда разобьются сны я догоню караван

и скажу что я возьму твою руку

неотличимую от чёрного кинжала и отрежу

часть своей не доставайся же

китайскому антиквару ничего от меня

и поцелую

соль твоих губ через трещину

запомню тебя как смерть

ничего не отдам китайскому антиквару

у любви выколоты глаза

я тебя хорошо вижу я тебя вспомню когда

сны разобьются на осколки которыми

можно резать мясо».

/

Я спросил, чей и для кого этот текст, хотя было понятно,

что её. Рахиләм сказала: «Её звали Малика. Она погибла

во время теракта в городе N. Но с другой стороны.

Я уехала, потому что страх схватил меня, как джигит берёт нож.

Больше этого не повторится. Я слишком хорошо

поняла их поэзию. Они её не достойны. Она сожрала меня.

Я хочу настоящей истории. Сотни лет

уйгурского одиночества наконец-то закончатся».

После этих слов Рахиләм подняла кулак в небо.

Я увидел зеркало позади, в нём рука

была опущена вниз.

Мгновение на мгновение остановилось.

Больше я ничего не запомнил,

ведь мне больше не снятся сны.

Я почувствовал боль от шрама возле ярёмной вены —

там, куда чуть не попала пуля в моего пра-прадеда Нияза,

имама Турана.

В тот день история наконец-то началась.

26 июля 2023-го

X. Дочки султана

Посвящаю коллегам из «Султан қизлар»

Мой восьмиюродный дядя учил мандаринский, потому что ему показалось,

что чтобы убивать нас

им нужны на то глубокие культурные обоснования — изящные

как дочки султана. Все соглашались.

Он был уйгуром — то есть, раз в день, когда чувствовал

привкус горящий китайской пыли во рту,

начинал громко петь, как будто лишь это

нас объясняет. Негласно

все были согласны, хотя кричали: «Ришат,

дочкам султана оставили

по пуле на каждую. И всем хватило. Всем».

Перед смертью ему показалось, что он всё понял:

он собрал нас всех за одним столом,

налил каждому чай с молоком, маслом и солью,

и поведал на уйгурском (почему-то

тамошним говором): «Недавно

я нашёл китайскую версию мемуаров

Шэн Шицая, губернатора Синьцзяна,

где есть глава, которую не переводили на другие языки —

его допрос Ходжа Нияза, президента Восточно-Туркестанской

Исламской Республики. Я вам её расскажу, а вы

обещайте забыть». У меня не получилось.

— Шэн заходит к нему в камеру 20-го августа 1941-го года, и говорит

на чистом уйгурском: «Нияз, я слышал,

твоё имя значит «Дар». Дар напрасный,

дар случайный — а ты любил когда-то Китай?

Что тебе в Пекине, что тебе Пекин?

Завтра тебя повесят, ин ша Аллах. Нам ещё вечность

провести на одной странице в учебнике истории —

будь кровником мне, будто смерть — не китайская игрушка,

а чистые рельсы, что кончаются у моря». И Ходжа даёт ему ответ

на чистом китайском: «Перед тем, как меня забрали

я написал письмо своей матери, хотя знаю — она

неграмотна. Я вспомнил как в детстве

вступил на мост, где зарево огня, но больше всего

мне хотелось узнать: скоро ли засеют семенами финиковой пальмы

пустыню Такла-Макан? Я хотел быть цветком бессточного

Каракошуккольского озера, а не Запретного города. Китай —

что мне Поднебесная, когда надо мной само небо,

которое не может вместить и меня? Не это я в ней ненавижу,

а то, что площадь небесного спокойствия,

что мы переименуем в площадь горящего,

как её брови, пырейника, топчут чистые

императорские сапоги, не знавшие трепета любви

тех, что оставили дочерям

по пуле на каждую».

«Вдруг, —

пишет палач, — Нияз улыбнулся, и сказал

фразу по-русски: «Но одной не хватило. Одной не хватило».

Я пытался узнать, о чём он,

но тот молчал. Больше допрашивать его было не о чем.

Я спросил у начальника тюрьмы, все ли тела дочерей Нияза

удалось опознать. Мне сказали, что да.

Их любовь к своей смерти,

видимо, я уже не пойму никогда».

Закончив рассказ, он достал лишнюю пиалу

и налил туда ещё один чай.

Сказал: «Она для той,

что возьмёт столицу и никого не пожалет,

ведь я, к сожалению, не способен

убить невиновного», — а потом

застрелился.

На поминках я спросил у своего друга, что учился в Китае,

действительно ли в мемуарах Шицая есть такая глава.

Тот ответил, что Ришат все выдумал, и вообще он

был приёмным — только ему об этом так и не рассказали.

Друг налил мне чай в пиалу и сказал:

«Хорошо, что невеста ушла от тебя.

Не ей быть матерью дочек султана».

Декабрь 2023

XI. Зима народов (было опубликовано)

Сание

Пәрхат, отец моей семиюродной сестры Рахиләм, печально известной, тоже был одинок, но совсем по-другому.

Моя семья пыталась о нём забыть и почти не упоминала, но совсем по-другому. Если Рахиләм имела с нами разногласия политические, то он — эстетические. Вместо слухов и свадеб, он, по легендам, возвращаясь с работы, доставал нож, что когда-то привёз из Синьцзяна, и, держа его на груди, очень долго смотрел в потолок. Каждый день. Очень долго. Так рассказывали люди.

Только раз почему-то он нарушил традицию. После моего обрезания, во время праздника в честь этого, он подошёл ко мне. Присел, дал в руки ножны и сказал: «Теперь, поздравляю, ты в деле. Впрочем, для нашего рода, это нормально. Зима народов начинается.

Забудь надолго о снах, а когда, через много лет, вспомнишь, возвращайся. Или отдашь мне ножны, или я верну тебе меч. Ты ещё можешь выбрать».

Он ушёл, не попрощавшись, и потом оказалось, что его никто не видел тогда.

/

Прошло много лет прежде чем я вспомнил его слова. Обычно у меня не получалось запоминать сны, но этот был особенный.

Я проснулся в Кашгаре, и всё вокруг напоминало

его по-настоящему, в каком-то особом смысле, ведь я

никогда там не был. Так вот, мечети были переполнены, хотя во всех руках

я видел последний айфон. Повсюду развешены портреты шахидов,

а вокруг них — странный, серо-волчий орнамент, похожий на «Қ», и это «Қ»

было повсюду. Люди ходили с нашивками «Қ»

и орали: «Уйгурстан вернулся! Да здравствует Уйгурская империя!

Ещё немного — и Пекин! Мы зовём тебя, Команданте!». Вкусив ужаса, я побежал домой, не задумываясь,

что адрес мне неизвестен.

Открыв дверь, мать загадочно-буднично поцеловала меня в лоб. Она была в халате, что меня поразило — они в разводе с отцом последние двадцать лет. Ещё вчера они — были, по крайней мере. Неужели что-то изменилось?

— Матушка, скажи, почему все девчонки и мальчишки в орнамент странный одеты? Почему они маршируют хором, как будто их вопли полны эха?

— Потому что, сынок, несколько дней назад объединенная армия Джунгарской империи, Народного фронта Мьяны и Тайваньских партизан взяла Ухань, и теперь готовят марш на Запретный город.

— Сколько людей они убили, матушка?

— Моя мать бы сказала, что не людей, а… Впрочем, я не она: наша президентка, Ипархан Камал, отсидевшая в урумчийской тюрьме 20 лет за призывы не строить концлагеря, пообещала, что мы убьем не больше человек, чем-то, сколько людей они бросили в тюрьмы. Не больше миллиона. По азиатским меркам — великодушно.

— Матушка, скажи, где наш папенька?

— Сыночек, генерал нашей армии завтра должен вернуться на фронт. Он сказал, что последние 7 лет мы гнили в кашгарской тюрьме, а он смотрел на луну, что уже обошла можжевельник, и ждал. Ждал, что он выйдет на волю. Поцелует меня и пойдёт мстить. Я так и не узнала, чего он ждал больше — меня или мести. Это то, что мне предстоит узнать. Пойди обратно в город, Назугум тебя ждёт: она хочет знать, не труса ли мать твоя родила. Ты ещё можешь выбрать.

Матушка встретила папеньку в нашем персиковом саду — откуда он у нас? Перед тем, как я ушёл, от меня не ускользнула сцена их прощания через щель в стене. Она спросила:

— Почему ты не хочешь остаться со мной

под этим деревом, с ещё не выкарченными

нашей ненавистью корнями, где порхали бабочки,

а твои волосы пахли мечтой о чистой смоковнице?

Что ждёт тебя в тех искривленных местах, где растёт

из земли лишь мёртвый шафран и чужая боль, почти

что схожая с нашей? Что ты ищешь в

горизонте, лишенном безупречности из-за источника эха,

стоящем от края до другого конца?

Разве реки чёрной крови утолят твою жажду так,

как пиалы моих сладких слёз?

Разве покорённые не мечом двери городов раздвинутся

перед твоими ладонями, полные шрамов от слёз, так

гостеприимно, как кривые ноги мои, даже после всех

этих детских (по сравнению с баллистическими ракетами)

ударов дубинками остающиеся нежными; что

так белоснежны, словно земля на

вершинах наших гор, от которых в конце

не останется и следа? Разве мои пальцы

дрожащие, почти не проткнутые пальцы, хранящие свежесть

чистых персиковых перин и ещё похожие

на ивовые ветки; не зашьют раны твои лучше, чем врачебные руки,

не видящие разницы меж горлом твоим,

способным издавать стон (который я безошибочно

опознавала как признание, более точное, чем-то,

что может дать материнский язык) и заплаткой на твоих

широких, степеподобных плечах, в которых я мечтала пропасть,

будто последняя особь вымирающего вида,

будто имам от китайской тюрьмы? Разве тот дивный и новый мир,

что ты хочешь схватить, будто пистолет в кобуре полицейского,

уже не лежит меж моих ног, чьи разрисованные охранниками рубцы

уже почти составляют орнамент? Разве о пекинской

груше ты мечтал, пожирая баланду кашгарской тюрьмы,

а не обо мне, хранящей смерть мира и плод раздора уже

меж бёдер моих? Разве не это могила, достойная

отважного воина? Разве зарево бомб,

сброшенных на уже не запретные города,

будет нежнее атласного платка на моей

обнажённой груди, на которой уже почти

затянулись все шрамы от китайских кинжалов

и твоих поцелуев; платка, которым я могу тебя задушить, и ты забудешь

запах пороха и трупов? Разве я не могу удержать тебя, под этим деревом,

где слёзы ещё не запеклись на твоих руках,

непонятно, что державших крепче: меня в последнюю

брачную ночь или нож — прямо возле сердца? Если

поцелую тебя так же, как язычники мерзкие

своих идолов деревянных? Почему ты не хочешь остаться со мной,

под нашим деревом, где наша родина —

это несколько секунд под ним, где мы

могли не отрываться друг от друга, как будто сто лет

нашего одиночества наконец-то закончатся? Почему ты не хочешь

остаться со мной? Солдат никогда не вернётся домой. Почему ты не хочешь

остаться со мной? Солдат никогда не вернётся домой. Трижды мы не повторяем.

— Ты изящнее самой прекрасной мечети этого мира.

Только мысли о шёлке не проданном твоих ног грели меня

холодной кашгарской тюрьмой. Но есть одна важная

вещь, которую ты так и не поняла, — с Роком

невозможно договориться. Я только верной

пули жду — только она доказывает, что есть

не только загон, где мы лежим, целуясь,

в грязном хлеву. Рок нужно уничтожить.

Зима народов близка.

— Забери свои грехи, а я возьму свои.

Я тебя, кажется, люблю, но больше

этот проклятый мир не получит от меня ничего.

Нашего ребёнка я забираю с собой.

Матушка достаёт резко отцовский кинжал, и вспарывает себе живот.

Отец молча смотрит, и вдруг чувствует подлинность.

Он целует матушку в губы последний раз и говорит:

— То ли в аду, то ли в раю я вспомню о тебе, клянусь.

Теперь верни мне кинжал —

я оставлю его для поднебесного императора.

/

Как будто напоённый страшным вином, я убежал в город, пытаясь найти Назугум… Кто это вообще? Матушка сказала: «Невеста», — и мне тут же показалось, что я любил её так долго, безнадёжно, как будто дольше среднего тюремного срока в Синьцзяне. Город ликовал, покрытый тучами Третьей мировой. Люди кричали: «После стольких лет уничтожения вы тоже почувствуете боль». Я бежал, и бежал, и нашёл её возле ивы у реки. Она держала в руках кинжал, и, казалось, её глаза были полны ко мне ненависти и нежности, презрения и желания. Её длинные чёп-чёрные волосы, собранные в косу, овивали горло, на котором была татуировка: «7». Столько лет ей дали за то, что мы тайно обвенчались. Не в Голубой мечети, как ей хотелось — будто бы там мы ближе к Аллаху, чем в раздолбанной мечети под Кашгаром. Те несколько часов на воли мы были попугайчиками, что сбежали из клетки, но забывшими, как летать. Мартышками, что выучились читать, но не хотели знать о зоопарках и браконьерах.

Я взял её руку, всю изрезанную, поцеловал и приложил ко лбу. Она поцеловала меня в губы, и я почувствовал рубцы на её губах. Я провёл по ним языком и сказал, что шрамы только красят женщину.

— неправда милый мой террорист

женщина хороша своей жизнью

а мужчина — хорош своей войной

человек хорош только в своей смерти

и на восток идут и идут и идут батальоны

завтра ты уйдёшь на восток и под нашим древом

я останусь почти одна, но частички тебя будут греть меня

тревожной чёрной степью у детской кроватки

главное ты обещай держать винтовку так же ласково как руку мою.

этой тёмной ночью где тусклые звёзды засвидетельствуют

разъедающую твою душу ласку мою напоследок — возьми меня

как контрабандную заточку в тюрьме как выстрел — точно в голову

я открою свои ноги и пусть они будут византийским портом

для османских кораблей пусть тело моё станет лучшим художником

создавшим совершенно — иное

пусть твои руки крепко сожмут мои бёдра

как мой надзиратель брал хлыст пусть твоя любовь

вольётся в меня как потоп на проклятую землю дай одну

жизнь нашему поганому миру и забери столько сколько потребуется

будет честно исцелуй меня как изгнанники по возвращению землю

родную воткни в меня свой острый кинжал и я буду стонать громче

взрывов их домов громче их униженных воплей

громче их горя ты должен убить всех солдат кто не сдастся

убить всех солдат — меж бёдер моих пустота и пусть

в ней потонет этот проклятый мир

— Больше всего на свете я бы хотел остаться с тобой под нашим древом,

а не идти совершать историю, не чувствовать красоту свободы,

что пахнет трупами и кровью. Я бы хотел остаться с тобой под нашим древом,

остаться в абсолютной неизвестности. Не трогать судьбу. Почему

тебе нужен мёртвый герой, рассекающий тьму, а не заброшенный

вместе с тобою муж?

— скоро зима народов в которой никто не пожалеет

другого — с оккупантами не разговаривают

свобода приходит нагая и её стоит изнасиловать

тут же ведь не для загона не для Рока тебя мать родила

разве будет что-либо слаще пяти секунд рая после убийства оккупанта

это твой последний ответ? трижды мы не повторяем

— Да. Я знаю твой дальнейший шаг. Давай я сам.

Я взял её кинжал, напоследок поцеловал её в губы и провёл языком по рубцам на её губах. Сказал, что шрамы красят женщину, и как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Дальше понятно: я встал у реки, посмотрел на небо. Подумал, какое оно бессмысленное. Небо не знает, что началась война. Разве мы умнее чем небо? Я всадил лезвие себе в горло.

/

Я пришёл к Пәрхату домой в тот же день и всё рассказал. Он достал свой синьцзянский кинжал и сказал, что это сон нашего рода. И он, и Рахиләм видели его.

— И что ты сделал, как увидел его?

— Я уехал в Алматы со своей дочерью.

— А она?

— Увидев его, она сказала, что я трус, раз решил сбежать. А что думаешь ты?

Я взял этот синьцзянский кинжал в свои руки. Он идеально подошёл, как будто влитой. Я посмотрел в окно, и увидел молчащую горлицу, что смотрела на меня не отрываясь.

— Зима народов нас ждёт, и мы её босоногие дети. Я отвечаю за качество своих иллюзий.

Я убрал кинжал в ножны, и попрощался с ним. В тот день была объявлена война, но никто этого не заметил.

октябрь 2023-го

XII. Переливание крови (опубликовано)

Уйгурская комедия на четверых актёров

Герои:

Сын

Матушка

Труп брата

Бабушка

3 сентября. Обычный уйгурский стол и дом. Сын, бабушка и мать сидят за столом, бабушка молча смотрит на них.

Сын. Мой восьмиюродный брат Яшар смог дальше всех нас сбежать от места резца: я собирался в Петербург, и меня просили передать русским друзьям соль убыхскую для льда покровов. Беглеца же велено найти и семейным ножом вернуть грешный оного язык, что тот украл в Кульдже сто пятьдесят три года назад.

Матушка, ведь корни его, как и твои,

омывает Или — разве нам позволено право решать, чьи деревянные почки

должны быть пусты? Чьи побеги разрушают резцы? Чьи ветки

красивы, будучи надвое сломаны? Чьи плоды жёлты, ядовиты и прокляты, и потому

должны быть сожжены?

Матушка. Мальчик мой, на «бедный» отвечавший всегда: «Помеченный засосом

от горя», в твои года каждый из нас уже вдохнул

кульджинского сада золу. Когда генерал-лейтенант Колпаковский

без боя вошёл в Кульджу сто пятьдесят три года назад, только один

род достали ножи. Достойным из нас, в отличии от тебя, это снится всегда.

Только один из нас сбежал. Ты должен бросить судьбу, крестьянскую жизнь

и настоящую рабскую любовь аульской жены, чтобы вернуть нам ту память,

что должна быть исключительно нашей. Трижды нам повторять запретно.

Я полюбила в твоём отце больше всего гази*, что мечтала родить,

а получила тебя.

Её немая мать молчит, держит кинжал и смотрит на остальных.

30 февраля. Обычный уйгурский стол и дом. Сын, бабушка и мать сидят за столом, бабушка молча смотрит на них. Рядом лежит труп брата.

Сын. Это не было сложно — связаться с Яшаром. На улице Декабристов, меж синагогой мавританской и церквью эстонской, мы сели в кафе «Бейрут», хотя я предлагал «Урумчи», что посреди фуд-корта, где торчат дети крестьян, гыбни и бомбистов, не думая о рубцах. Ему грязные, грубые беженцы казались ближе к эсерам, чем те, ведь здесь каждый шиитский араб, крещёный перс и раскрашенный шрамами, будто хной, пак, казался ему и Адонисом, и Дарвишем времён осады.

Я спросил у него: «Тебе ясно, зачем я здесь, а мне ясно, зачем ты пришёл, единственный среди нас нож не доставший. Как её звали?»

Он ответил: «Арзугүль — это слово словарь и я как "цветок мечты" переводят

тебя хорошо воспитали — в твои годы

я тоже был по-детски невинно полоумен

семейный кинжал что держит твою руку

знал больше неверных чем женщин мой дух —

ведь родину воскрешают не слёзы, а кровь

но всё изменилось в Бухаре ещё до Колпаковского когда вопреки закону

её руки коснулись моих плеч —

и мне почудилась сирень

но её почему-то гниющих рук —

я посмотрел в её медью стеклянные глаза, и всё произошло:

тут же коснувшись её губ своими — будто смерть

нам теперь запретна

я услышал рубец — и бросил на землю твой кинжал

мы сбежали так далеко от резни насколько смогли».

Я спросил: «И долго она прожила?»

Он ответил: «Три года

она всегда при себе держала свой семейный кинжал

и когда она долго рыдала: через сто сорок шесть лет всех моих детей отправят в тюрьму

я входил в неё как в священную землю

и целовал каждый метр в надежде найти там нефть

она совала нож в мою грудь и кипячёная кровь лилась на её беременный живот».

Я сказал: «Из тебя отвратительный поэт».

Он ответил: «И последние сто пятьдесят лет

когда я смотрю здесь на небо осенью

снег оседает мне прямо на лёгкие и

я вспоминаю о ней

и ещё вечность готов только помнить о ней и знать что и снег

бывает сладок и он оседает мне прямо на лёгкие

а вы — горите на земле что называете вашей

кто дал право её называть?»

Матушка, твоя воля исполнена.

Тело я оставил посреди Невы, а глаза,

смотрящие вверх, я оставил открытыми»

Матушка. Теперь, сын мой верный, всё возможно: ты найдёшь каждого нашего родственника, что тайну нашей речной крови нарушил. Каждую родственницу, забывшую соль сожжённого сада. Им пора вернуться домой. Земля ждёт тебя. Сын, ты теперь по-настоящему мой.

А почему ты сказал, что оставил тело там, если вот же оно, лежит перед нами?

Сын. Я ничего не вижу, матушка.

Её немая мать молчит, и достаёт кинжал.

*Гази — военачальник.

17 января 2024-го

XIII. Существует ли Латвия

Инге-ханум

Моя двенадцатиюродная сестра Җәнупханум всегда хотела знать, что под снегом,

ведь она выросла, и ей раскроили горло, на юге: где снег был синонимом настоящей гражданской войны.

«Пойдёт снег», — это значило: «Оккупанты узнают, что под их спинами, жёнами и сердцами»;

«Я жду снег, что падёт на грудь лишь мне», — значило: «Больше всего на свете я хочу освободиться от связующих мир оков смерти»;

«Я выросла на юге», — значило: «Моя страна захвачена людьми, что каждый год от страха стригут мои пряди, ведь в них можно спрятать правду о снеге»;

«Снег ровно ложится на дорогу», — значило: «Я сбегу в лес, и стану сестрой, и каратели не смогут найти ко мне путь, ведь им не дано считывать следы»,

а «Снег отменён» значило: «Ничто не охладит огонь ада».

Её муж Шәриқхан напротив — был совершенно чужим.

Он всю свою жизнь пытался выяснить, существует ли «Латвия».

Казалось бы, причем тут Латвия — он тоже не знал, почему

в его южную деревню, в которой так жарко,

что даже рукописи начинали плавиться,

если вынести их на солнце; были книги только какого-то

советского правильного кыргыза, в котором на уйгурский было переведено только

одно стихотворение, где тот приезжает в Латвию, которая то ли

ретро-утопия 30-х годов, то ли одинокий, недвижимый остров, где

повсюду играет печальная карибская музыка и горят блеклые,

разноцветные огни, просто повсюду; и латвийки там

потерянные, словно карты у шулера, красавицы, и постоянно

смотрят на море. И вот он смотрит на балтийские воды, думая, по глупости,

что это океан, и говорит: «Как я расскажу кыргызам, что такое океан —

они же не поймут». И ещё этот кыргыз постоянно думает, что он влюблён

в какую-то латвийку, которую будто бы шулер украл из колоды, и кыргыз

хочет его обыграть — сдать его в Г.У.Л.А.Г. или украсть её, как делали предки, ведь океан так далёк, а степь — так близка.

Шәриқхан полагал, что это всё какая-то изящная форма пытки,

но мысль о Латвии никогда не уходила из его рук, будто лишний туз.

Сложно понять, что они полюбили друг в друге — возможно, он хотел обменять

Латвию на снег, лишь бы её не тронули; а она под «снегом», на самом деле,

имела в виду «Латвию», но мужчины её рода уже умерли,

свидетельствуя о снеге, а на суде её уже никто не слышал.

Вдовцом Шәриқхан переехал к нам, поменял паспорт на советский,

и дважды повторил, вдруг на нашем диалекте, перед отъездом, что в Латвии, когда пойдёт настоящий снег,

он найдет любимую, стоящую с зонтиком

на берегу океана — она будет ждать его там, она будет ждать его там.

Но каждый раз, садясь на паром в Ленинграде,

он оказывался в Литве. Каждый раз паромщик возил его

до Литвы и говорил: «Всё, мы добрались,

скоро здесь пойдёт снег». На вопрос о том,

как добраться до Латвии, ему отвечали: «Под снегом, она там — под снегом».

4 апреля 2024-го

XIV. Так работает уйгурская демократия

Памяти Филиппа Р.

Мой тринадцатиюродный дядя Шахиншах, начитавшись немецких поэтов, однажды пришел ко мне в гости без спроса и,

не отрывая взгляда от вороньего гнезда позади меня, заявил:

«Бери белого коня, всадив кинжал ему в правую ногу,

и скачи по городу, смотря насквозь

ещё не беременных деревьев в ту землю,

из которой услышишь шёпот — так работает

уйгурская демократия. Кровь белого коня

падает на зелёную почву — так работает

уйгурская демократия! ROTES PFERDEBLUT FÄLLT AUF GRÜNEN BODEN

DAS IST SIE DIE UIGURISCHE DEMOKRATIE».

Я был рад встрече с ним всегда: хоть в мире, облаченном в лицо смерти;

хоть в мире, чьи нити вещей почти бесследно утеряны —

сложно сказать, что из этого Бишкек внешний,

а что — внутренний.

Как любой кыргызский уйгур, он был проклят

/

бедностью пряной вечности, пахнущей шафраном,

чёрным молоком красной коровы (дословный перевод слова «нефть» с казахского) и кладбищеподобной степью.

/

То есть, в отличии от меня, он был свободен. Я всегда в нём это любил.

Разлив чёрный чай с маслом и солью по двум пиалушкам, я спросил:

— У меня с собой молоко илийской коровы, будешь?

— Я не пью рабское молоко. Мы бежали, чтобы даже молоко наши коров было солёным, а кровь наших скакунов была красной, как закат в Кашгаре влюбленными глазами. Как жаль, что

уже срублены те деревья, что из глаз моих — росли к небу, но у тебя есть шанс: белый конь и уйгурский кинжал.

— Шахиншах, уже прошла половина стихотворения, а ты до сих не объяснил, зачем ты явился. Тоже ломать вздумал мне мелкобуржуазной жизни и неба бессмысленного кейф, как двенадцать человек до тебя? Кто дал тебе право напоминать людям о смерти?

Но дядя снова уставился на воронье гнездо, со сгнившими яйцами, что было сзади меня:

— Я знаю как погибла Халида.

— Мы скакали по горам несколько лет назад, прямо по самому краю. Её конь сошел с ума и прыгнул в обрыв с ней на спине.

— Ты помнишь её хорошо?

— Напившись, она орала: «Кашгар», будто там её мать, чью могилу нам даже не показали, воскреснет, а когда Халиды лежала на мне, казалось, я люблю эту проклятую настолько, что кончики её волос протыкают мою грудь.

— И ты не помнишь какого цвета был её конь? И ты не помнишь, что я сказал: «Кровь белого коня падает на зеленую почву — ТАК РАБОТАЕТ УЙГУРСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ!», — и я вонзил в него нож?

Я достал пистолет из кобуры и выстрелил ему в лицо.

Его тело упало на пол, и долго лежало без движения.

Мать пришла через несколько часов и спросила, почему в стене дырка от пули.

Я рассказал, что приходил Шахиншах. Она сказала, что последний Шахиншах в нашем роду умер 500 лет назад.

Я услышал, как из сгнившего яйца в гнезде за моей спиной, вылупляется червь, и ползет к моему плечу. Он говорит: «Кровь белого коня

падает на зелёную почву — так работает

уйгурская демократия!

Кровь белого коня

падает на зелёную почву — так работает

уйгурская демократия!

ROTES PFERDEBLUT FÄLLT AUF GRÜNEN BODEN

DAS IST SIE DIE UIGURISCHE DEMOKRATIE!

Добро пожаловать домой!».

1 апреля 2024-го

XV. Мамлеев

для Аси

Мой четырнадцатиюродный брат Ришат был неприкосновенный поэт и русофил, но это семейное;

и одно внутри него (будто его душа — лишь круг на лице воды в океане,

в котором Аллах разбрасывает камни) накрывало другое, будто подвижные

и разноустремленные китайские джонки; и смешно, что

образ этот тот человек, рождённый посреди запретного неба степи, что

в стране, что прямо под небом новой границы; взял у русского

или еврея, впрочем, для него это было одинаково экзотично, ибо проходя

блок-пост за блок-пост он всегда вспоминал не то мать,

не то Ан-ского, и говорил про себя для начала: «Бисмилля», — а

потом на воображаемом, словно недоступная жена,

идише-русском заявлял: «Еврей — не для гетто рождён;

нас маскилы, ребе, зовут постоянно в Сион, а еврей –

не для гетто рождён»; и когда безбожники Ришата били меж рёбер,

очерчивая границу между душой и телом и пытаясь достать

его душу (повторяю, они не верили в душу); он думал: «А что бы

сказал товарищ Мамлеев? А что бы сказал товарищ Мамлеев?»;

и так до самого ухода он и не объяснил, кто же такой — товарищ Мамлеев;

и когда Ришат перебрался к нам, первым делом он пошёл в библиотеку,

которую мы по приколу собирали.

Вдруг резко застыв, будто гладкое лицо воды, в которое запрещено

разбрасывать камни, он заявил, что его любимая умерла,

и он держал в руках роман Мамлеева, взявшийся

непонятно откуда, ведь мы такое никогда не читали.

Ришат пропел текст, почему-то на нашем диалекте,

который я прикладываю ниже, товарищ майор, я даже специально

для вас перевёл:

«Шелестит от ветра забор

а под ним что-то смотрит мне в кости

не отрываясь

я брожу сквозь людей лязгая костями

и светит солнце предателей

я беру шагаю по улиткам на тротуаре от ревности —

только я владею костями на этой земле

когда дурочка садится меж моих ног

ей приходится лизать нож плеваться

окроплять кровью мне пальцы в надежде

а они лишь становятся липкими

она дарит мне свой выбитый резец

и кладет туда где по ГОСТу надобно сердце иметь, а лучше и два

на чёрный день и всякий пожарный

зуб падает на пол

и когда мы ложимся дурочка мне заявляет

я всю жизнь мечтала быть священной красной тёлкой

освободи мою душу из воспламеняемых оков

я отрываю свою кость и подношу к точилке для ножей

которыми нужно резать мясо

я подношу кость наконец-то ни на какое деторождение не способное

к ещё теплому куску говядины

и пока мы любим друг друга как кожа

да кости она обнажается

любимая обнажается

её тело шелестит на ветру

а под ним что-то смотрит мне в кости

не отрываясь

наконец-то

я нашел тебя

я нашел тебя».

Он пришёл оттуда, товарищ майор, и, по слухам, очень любил

одну женщину, носившую чёрную паранджу и руки, на которых

была разбросана кровь.

Разве мне нужно ещё что-то объяснить,

товарищ майор?

15 апреля 2024-го

XVI. Песня вьетнамского добровольца

Древо огонь таит, изначально храня.

Множество раз рождается он изнутри.

Как утверждать, что в древе не скрыто огня?

Вспыхнет огонь, лишь древо о древо потри.

Нго Тян Лыу

Мой пятнадцатиюродный покойный брат Фарид был коммунист — только потому, что за это расстреливали. Так мне рассказывали.

Не уверен, что его волновал диалектический материализм и марксистский атеизм — его волновало только, что случилось с сердцем — его, а может и мира — из-за того, сколько отравленного китайского чая пила его матушка, он не умел отличить одного от другого, сколько бы мы ему не говорили: «Фарид, ты ничего

не понял; миром руководит

Иблис, ты перепутал»; а он лишь настаивал — разве может Бог отдать эту землю,

в которой ему дорог лишь жемчуг и странное совпадение: то, что серпантин

между Нячангом и Сайгоном ему напомнил о дороге от Москвы

в Петербург — из-за корабельных сосен. Всё дело в корабельных соснах.

Несмотря на количество смешных полоумных родственников в моей семье, Фарид выделялся и среди них. Рожденный в Кашгаре, он уже давно говорил на нашем диалекте, будто с детства знал беспомощность и букву «ж». Только в двух случаях он не мог говорить по-нашему: в слове «жемчуг» и вспоминая о России.

Русский он выучил ещё там, и, конечно, её ненавидел — точнее, то, что с ней стало. Сложно сказать, когда именно, потому что он постоянно путался в показаниях. Фарид лишь повторял: «Я читал о другой России, я читал о другой России»; иногда говорил: «Можно вытерпеть предательство Сталина, но невозможно вытерпеть предательство Брежнева; лучше Мао, чем Сяопин»; иногда говорил: «Я любил четырёх мужчин в жизни: Пророка (ﷺ), отца, Ленина и Троцкого»; а как-то сказал: «Я люблю в России только день расстрела царской семьи». Мне сказали, что он бежал к нам после прихода коммунистов в Синьцзян, потому что только он знал, кто такие — настоящие коммунисты («Это те, чьё сердце разрывается»). После этого Фарид уехал в Москву, в надежде, что они остались там. По слухам, он долго их искал. Ему советовали съездить на Колыму, ведь они скорее всего там, но Фарид не верил. Он не привык верить кому-либо, кроме стихов.

От виселицы Фарида, если верить его словам, спасла только Вьетнамская война. Откуда у джигита вьетнамская грусть? Откуда вообще в джигитах грусть? Разве кто-то знает?

Что дальше — понятно: «Я юрту покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Сайгоне крестьянам отдать». О том, что было дальше, у нас мало известий. Он вернулся, но с тех пор что-то странное оккупировало его глаза, и коричневые глазные яблоки навсегда сохранили странный лишний оттенок. Когда мы спрашивали, что он там нашёл, он отвечал: «Звук, темноту и солнце, только яркое палящее солнце, а ещё я запомнил серпантин между Нячангом и Сайгоном, что похож на трассу Москва — Санкт-Петербург, и всё, я больше ничего не нашёл». «А как же настоящие коммунисты?». «Я им стал, это значит, что во мне больше нет ничего живого».

Фарид поселился на окраине города в землянке, и с тех пор перестал работать, а только лежал на кровати и постоянно слушал пластинку с каким-то камбоджийским роком. Мой дед захаживал к нему в гости, а он говорил по чуть-чуть, и только когда вспоминал о России мог часами рассказывать о балтийских водах; но переходил всегда на кашгарский диалект, в котором нет буквы «ж», так что вместо «жемчуг» он говорил «йемчуг».

Однажды дед приходит, а дома никого нет. Играет камбоджийский рок, а на кровати письмо и медаль героя-интернационалиста. Мы так и не поняли, кому же он его написал:

«пока мне не свиделся в одинокой вьетнамской степи ландыш

что треплет сладкий весенний ветер

у меня не было слов тебя описать я лишь говорил «ты» и «она»

каждый раз указывая почти туда

я буду твоим раненым скакуном в горящей степи

я буду твоим закланием в губах посреди сожжёной мечети

я буду твоим кинжалом в руках вдовы партизана

я буду твоим шёлковым платком для нагого тела в испепеляющее азиатское лето

я буду твоим вьетнамским ловцом жемчуга в ледяном восточном море

в древе изначально заложен огонь

в ловце изначально заложен жемчуг

стоит лишь его достать

что значит я прыгну за ним туда

куда даже трупы не доплывают

и поцелую тебя будто бы ты единственная женщина в мире

у которой бьется сердце и осталась душа

ты была в россии

я был в россии

это было в россии

значит было давно

очень давно».

Дед пытался разузнать у соседей, куда делся Фарид. Ему ответили, что никогда не знали человека по имени Фарид, живущего рядом. Только один старик, беженец из Кашгара, сказал, что видел человека по имени Фарид Ибрагимов в списке расстрелянных Гоминьданом коммунистов, но это было давно. Очень давно.