Эркин Сулайманов: гротеск, распад и огонь

Художник и фотограф Эркин Сулайманов родился в 1990 году в Томске. На пересечении этих сухих и, на первый взгляд, малоговорящих фактов рождается хронотоп (время-пространство) или же фундамент, от которого мы можем оттолкнуться и попробовать рассмотреть творческий метод художника. Время, пространство и их трагический диалог — такими видятся темы, лежащие в основе двух работ Сулайманова, о которых далее пойдет речь: «Архитектура памяти» (2025) и «Открытое хранение» (2025).

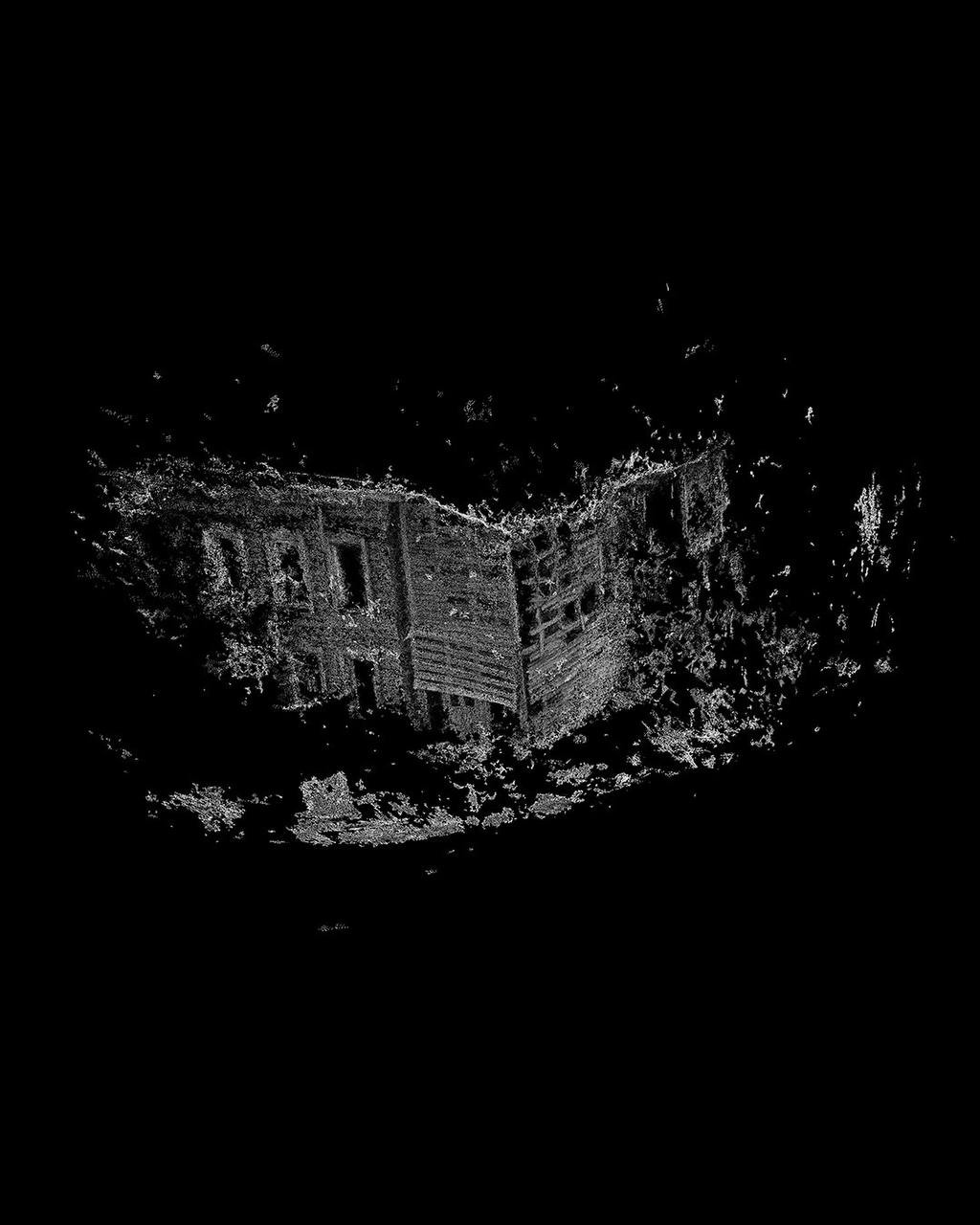

Точка пересечения времени и пространства, их наиболее острого и болезненного взаимодействия — город. Рушатся здания, сносятся целые кварталы, а вместе с ними исчезают слои памяти, ассоциативные городские поля воспоминаний (здесь мы можем вспомнить об османизации Парижа или архитектурных проектах Роберта Мозеса, в процессе реализации которых, к примеру, был разрушен район Нью-Йорка Бронкс). У Сулайманова город одновременно является главным героем, объектом исследования и соавтором; но какой это город? Болезненные изменения, зачастую связанные с модернизацией и «растворением всего твердого в воздухе», в Томске происходят скорее по логике распада: здания не исчезают, чтобы дать путь новому, а медленно и почти органически умирают, словно человек, пораженный затяжной болезнью. В первую очередь следуют природной логике болезни и умирания, конечно, деревянные дома — объекты культурного наследия — жемчужины сибирского деревянного зодчества. Распад приносит не меньше страданий, чем мгновенное уничтожение, но дает одно преимущество: он позволяет нам наблюдать появления гротескных, переходных форм (гусеница — куколка — бабочка); следовательно, распад дарит нам нечто новое, размывает черно-белую границу жизни и смерти, бытия и небытия. На этих размытых границах рождается проект Сулайманова «Архитектура памяти»; он представляет собой серию из девяти изображений, созданных с помощью технологии фотограмметрии.

Переводя эти изображения в графическую форму, напоминающую черно-белое сканирование, я не стремлюсь к буквальной фиксации объектов. Скорее, я создаю цифровые отпечатки их былого присутствия, которые несут в себе дух ушедшей эпохи. Попытка сохранить несохранимое — это акт сопротивления забвению.

Обращаясь к образам разрушающихся зданий, Сулайманов вскрывает механизм, архитектурный костяк памяти: как и дома, воспоминания подвержены распаду, обветшанию, деформации. Механизмы работы памяти находят отражение в самом процессе создания серии: фотограмметрия подразумевает фотографирование объекта с множества ракурсов и последующее создание 3D-модели, включающей все точки, собранные на снимках. Подобным образом собирается воспоминание о городе, о квартале, о здании: повторяющееся наблюдение за, к примеру, улицей позволяет нам создать в пространстве своей памяти ее объемный и сложный образ; более того, образ динамический, а не статичный: в нашей памяти улица живет во всех временах сразу, допуская столкновения разных (даже непрожитых) эпох, чужих и своих воспоминаний, живых и мертвых людей. Именно такое призрачное и хронологически многослойное пространство создает в своих работах Сулайманов, помещая изображенные здания во временную резервацию или, проще говоря, в вечность. В этом жесте заботы и борьбы с забвением художник оказывается близок музыканту Уильяму Басински, посвятившему серию альбомов Desintagration Loops (2002, 2003) жертвам теракта 11 сентября: как и Сулайманов, Басински посредством повторяющихся, зацикленных сэмплов создает пространство вечности, вневременной топос, способный символически скрыть в себе, уберечь людей от гибели. Вечное умирание, не приводящее к смерти — это и есть бессмертие. Зависание между жизнью и смертью в «Архитектуре памяти» порождает гротеск и призрачность: с одной стороны, изображение распадается, движется на наших глазах, подвергаясь метаморфозам; с другой — эти дома не живы и не мертвы, они являют собой пример хонтологического парадокса.

Реди-мейд «Открытое хранение» продолжает тему памяти, времени, городского пространства, но с важным отличием: на смену распаду приходит огонь. Проект включает две части (две фотографии в переживших пожар рамах и стеллаж, на полках которого выставлены объекты) и может быть рассмотрен в их диалоге. Деление на две части не задано авторским комментарием, но видится правомерным: фотографическая часть «Открытого хранения» несет в себе более заметный авторский след (выбор ракурса, света, цветового решения), нежели чем коллекция предметов, найденных художником в сгоревших зданиях. Как и в случае «Архитектуры памяти», Сулайманов работает в соавторстве: в первом проекте с ним вместе творило время и процесс распада, а в «Открытом хранении» — стихия огня, несущая в себе как разрушительную, так и творческую, трансформирующую реальность потенцию. Огонь — не то же, что распад. Но и от индустриального уничтожения зданий его отличает хаотичный, природный характер; сгорая, здание и находящиеся в нем предметы претерпевают метаморфозы, меняют свой облик и, в конце концов, исчезают.

Первый взгляд на стеллаж «Открытого хранения» наводит на мысль об археологических раскопках, ушедших цивилизациях, войнах, репрессиях; обгоревшие, деформированные личные вещи, черепки, прохудившаяся утварь — все эти предметы будто вышли из-под земли как напоминание о далеких, потерянных для нашей памяти веках, о Помпеях, Трое. Работая с готовыми, преображенными огнем объектами, художник оставляет за собой право выстраивать композицию и контекст, в который они встроены. Предметы будто парят на полках стеклянного стеллажа (мы снова ощущаем это призрачное не-пространство, которое в «Архитектуре памяти» транслируется через черный цвет фона), а их расстановка видится концептуально продуманной, несмотря на то, что открытое хранение — это не выставка в привычном смысле; данная форма подразумевает более свободное и автономное знакомство с предметами искусства, так, например, экспонаты могут не сопровождаться экспликациями и кураторским текстом. Осматривая полки стеллажа сверху вниз, мы совершаем движение от сохранивших свой образ предметов к чистому веществу, праматерии. Украшенный узором кувшин, покрытый гарью и ржавчиной баллончик, трогательная, застывшая навсегда лошадка, закоптившиеся фарфоровые зверьки, стекло, обратившееся листком странного растения — все эти узнаваемые приметы человеческой жизни прошли очищение, крещение огнем, но выжили; и, благодаря воле художника, сохранились в истории. Сулайманов спасает эти предметы, а с ними и истории, вылавливает их из потока времени, в котором их ожидало бы только забвение. Такое внимание к отдельной, изолированной от владельца и всего мира вещи, не может не напомнить творческий метод Альберто Джакометти: швейцарский художник часто изображал самые обыденные предметы (стул или блюдо с яблоками) как самодовлеющие единицы реальности и говорил, что таким образом достигает ощущения истинного одиночества каждой вещи, существующей в мире. Предмет, не оснащенный экспликацией или связью принадлежности, выпадает из привычного вещно-утилитарного порядка и превращается в независимый элемент сущего, почти отдельный мир. В данном случае преображение огнем и композиционное решение художника позволяют предмету переродиться, пережить тотальное перевоплощение.

Каждый объект на стеллаже — свидетельство времени и пространства, которое больше не существует.

Взгляд особенно долго задерживается на неузнаваемых, безобразных уже-не-предметах; сгустки металла (напоминающие картину Сальвадора Дали «Постоянство памяти»), переплавленный в венецианское стекло пластик — мы словно наблюдаем праматерию, первичный бульон, из которого возник современный город. Для этих гротескных объектов трудно подобрать слово-этикетку, они демонстрируют распад связи между словом и вещью, отсылая к той реальности, которой уже не существует. Эти элементы материи — артефакты призрачного, не-живого и не-мертвого мира, существующего только в пространстве памяти, образа. На данном уровне наиболее остро проявляется творческая, трансформирующая потенция стихии: подвергшиеся воздействию огня предметы окончательно порывают со своим приземленным, утилитарным назначением и переходят в категорию вечных, пребывающих в себе элементов. Огонь, обычно уничтожающий предмет, в этом случае освобождает его, открывая бесконечному процессу интерпретации и называния (мы задаемся вопросом и никогда не сможем ответить точно: это пластик? стекло? сталь? чем был этот предмет?).

И если коллекция предметов, расположенных на стеллаже, подводит нас к мысли о том, что в процессе уничтожения, горения, распада возникают новые гротескные образы и объекты, то фотографии в опаленных огнем рамах сообщают ту же идею с еще большей ясностью и остротой. Взгляд художника задан фреймом (той же рамкой) сопереживания и горя утраты, которое он проживает посредством фотографии, и, кажется, ему удается обнаружить и создать нечто большее, нежели чем памятник скорби. Всматриваясь в обгоревшие стены и предметы быта, Сулайманов обнаруживает в разводах копоти эпифанические, проступившие из ниоткуда образы: морские волны словно с полотен маринистов, трескающиеся, пропускающие нечто сокрытое слои краски, как в работах Ансельма Кифера. Метод художника далек от эстетизации, в его работах нет декадентского упоения упадком; его взгляд подводит зрителя не к наслаждению, а к более пристальному, внимательному изучению и наблюдению за процессом распада, подобно тому, как отталкивающие и тронутые смертью тела изучал Шарль Бодлер. Эстетизация, обращение в объект восхищения здесь уступает место почти научному или же зачарованному вглядыванию в объект; так биолог всматривается в куколку, одновременно ожидая открытия и чуда.

Мы часто не придаем ценности безобразному, предпочитая игнорировать или отвергать то, что несет в себе следы утраты и разрушения.

Наблюдая за городским пространством (а если шире — миром), Эркин Сулайманов направляет свой взгляд не на твердые, а не текучие формы; не на результат, а на процесс. Такое гротескное видение позволяет обнаружить в логике распада и разрушения новую, богатую на метаморфозы среду: так смерть оборачивается надеждой на перерождение.