Гностицизм

Гностики оказались правы в своей интуиции о том, что Бытие есть травма и страдание. Сам принцип бытийного наличия подразумевает, что Бытие есть, агрессивно, сверкающе, ослепительно ярко есть здесь и всегда. Но почему оно есть? Почему возможно то — что оно есть? Не является ли эта постановка вопроса высшей и конечной завершенностью в рамках самого Бытия, его полным и Абсолютным раскрытием? Не мрак превыше света, но сам свет в своей наиболее полной, живой, дышащей и густой полноте есть истинная темнота? Что есть мысль об этом космогоническом Grand Autre, которое не есть?

(Фигура Лакановского «Большого Другого» используется нами не в психоаналитическом, а в метафизическом смысле. Другое как то, что радикально вне всякого порядка, установления и наличия).

Гностицизм, апокрифическое христианство, суфизм, каббала, все эти версии эзотерического монотеизма приводят нас к довольно тонкой, но не конечной интуиции. Бытие как всеобъемлющая метафизическая наличественность и сам принцип наличия есть травма сама в себе. Мир как застывший агональный крик. Бытие рождено из страха не-быть. Потребность Бытия быть это теургическое безумие, космогонический экстаз заблуждения и тревоги. Бесконечная креация миров, экспансия жизни, питание смерти. Реальность не иллюзия, но бегство. Высший космологический эскапизм.

Сама потребность в демиургии и творении миров обусловлена тревожным избеганием, метафизическим ужасом и суетливым страхом космогонической процессуальности, испытываемыми демиургом перед столкновением с

Само Невозможное давит на пятки богам, ангелам, демонам, мирам и эонам, душа за горло Бытие в своем сознании себя. Шеллинговская бездна как часть Бога или как часть его творческой энергии, как то, что покорено Богом, поскольку из бездны рождается мир, является лишь убогой наивностью и близорукостью взгляда. Бездна Невозможного не просто превышает Бога, она есть радикально иное, Абсолютно вне-стороннее.

Кто-то, как Василид, оговаривается о

Это утопание в Бытии.

Другие же, как Платон, Плотин, Порфирий, Дамаскин, Приск, Ямвлих и иные говорят о Едином как о том, что не есть Бытие, но превышающее его и предшествующее ему. Бытие в своей всеобщности перелилось через край и, исполненное Собою, создало себя же, но как мир. Иерархическое настраивание инстанций над Бытием не является выходом из Бытия.

Это возвеличивание в Бытии.

Иные же, как Исидор, говорят о Абраксасе как том, что есть единение времени и пространства, хаоса и космоса, мира и пустоты. Все это есть внутри Бытия.

Это подмена Бытия.

Стоит признать, что из всех древних именно Платон, Плотин и Василид своей мистической одаренностью подошли к пределу, но сознательно или несознательно ускользнув от него. Сам же манихейский и гностический дуализм и сатанизм, разделение мира на эоны, Бога на благого творца и злобного демиурга есть лишь частная иерархическая вариация умножения Бытия. Если христианство есть побег от реального мира в высшую трансцендентную реальность, то гностическое восстание против мира суть тот же побег, только без лучезарных обертонов и райских обещаний.

Пневматик суть также песок Бытия, как и Христианин.

Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!

Однако, мысль древних и их продолжателей была наиболее близка к пределу, приближение к которому в истории мысли покрылось пеленой отстранения. Здесь стоит помнить, что тематика Невозможного не является сама по себе сокрытой или недоступной, но в силу своей разрушительности и мучительности для сознания, она отодвигается на задний план культурного осмысления.

Наиболее сложным является не смелость мысли о Невозможном, поскольку сама мысль всегда лежит на поверхностности и является скользким полотном, от которого соскальзывают все попытки и грубого, и тонкого прикосновения к нему.

Сложно совершить прикосновение, которое бы могло нивелировать скользящесть предела Невозможного, влажную неподатливость последнего чертога, его априорную характеристику отводить от себя любые гносеологические устремления.

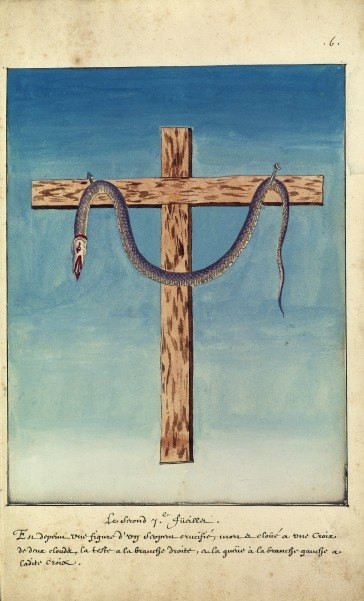

Фигура Уробороса и

Необходимо помнить о скользящей природе Невозможного, и о том, что попытки заглянуть внутрь обречены на незаметное и легкое выскальзывание в сферу сущего, трансцендентного, космического, теистического, Абсолютного, всего того, что есть лишь иерархическая частность Бытия. Совсем же грубые толчки в сторону Невозможного, понятого как ничто, обречены на соскальзывание и сваливание в яму постсовременного нигилизма и вырожденческого бытия-против.

Важность символа Уробороса в негативной онтологической трактовке для нас состоит в следующем. Сердцевина содержания находится не в акте поглощения змеем самого себя, что указывает на цикл мирового сюжета, на плен вечности сущего. Сердцевина находится и не в акте разрыва пасти и хвоста, не в воли к размыканию, не в порыве к разрушению процесса. Стоит помнить и замечать, змей своим телом образует круг, внутри которого находится пустота, ясное и бросающееся в глаза ничто.

Тем не менее, эта являющая себя открыто пустота не задевает сознания, не вызывает смысловых сентенций. Фигура мирового змея, как и любая другая фигура кольца, имеет в себе две пустоты, пустоту внешнего непонимания, туман отчужденного открытого и пустоту внутреннего отсутствия, отсутствие, находящееся за структурами явленного присутствия. Если взять ее в расчет, мы можем увидеть ясную картину того, как ничто стоит в центре, открыто постулируя себя, но не привлекая должного внимания.

Вокруг ничто, соскальзывая от ничто, происходит круговорот мирового сюжета, агональный процесс мироздания которое мучительно поглощает само себя при каждой попытке вырваться и разорвать цикл. Та самая тревога космогонического одиночества, толкающая мир множить себя. Однако все эти круговые движения мирового змея, его попытки не поглощать самого себя, обречены на провал. Именно вокруг ничто происходят все процессы, все флуктуации бытия и сущего, все поглощения друг-другом времени и вечности.

Можно представить, что свойство скользящести, что обладание чешуей есть даже не у самого змея, но есть самая верхняя, самая внешняя граница ничто. Это не меняет сути дела. Мы наблюдаем мучительный и невыносимый круговорот мирового сюжета, поглощения и захватывания, мы видим эпизоды и эпохи размыкания пасти и хвоста. Но все то, что является самым важным, все, что настолько ясно и потому настолько незаметно, остается нетронутым дерзновением мысли. Именно поэтому мировой змей всегда есть круг — не проникающий во внутреннее пространство своей геометрии.

Так и Невозможное, вне-стороннее по отношению к располагающемуся внутри Бытия ни-что, является не-светом в ярком сиянии дня.

Невозможное, посреди густого киселя вселенской возможности.

Вой Бога как стыд и плач.