Роберт Зарецки: Симона Вейль в пяти идеях. Часть 4: В поисках корней

Вейль жила в эпоху оторванности от родной земли, вызванной войной и вынужденным переселением людей, и отчуждения труда, вызванного упадком традиционных ремёсел и фрагментацией производственного процесса на заводах и фабриках. Мы переживаем новый виток обоих процессов: с одной стороны, наднациональные организации, идеология космополитизма и трудовая миграция; с другой — транснациональные корпорации, офшоринг, ещё большие масштабы производства и ещё более радикальное разделение труда. В этих условиях, утверждает Вейль, государство, основанное на правах, — не решение. Необходимо национальное государство, основанное на обязанностях — обязанностях государства по отношению к гражданину.

Знаете, кто я? Я — националист. Ясно? Я — националист.

Дональд Трамп

Без истории не может быть патриотизма. Достаточно взглянуть на США, чтобы понять, как это, когда народ лишён измерения времени.

Симона Вейль

Стаут не был в числе вещей, которые нравились Вейль в Англии. Когда родители спросили о её о тёмном пиве, она ответила, что не могла выпить стакан, не заедая его чем-то. Но в пабах не было еды. Тем не менее, в пабах было кое-что другое — возможность больше узнать об английском духе. Пабы, отмечает Вейль, разделены перегородкой на две части. По одну сторону находится «общественный бар» со скамьями и мишенью для игры в дартс. Посетители стоят группами по несколько человек, держат в руках кружки пива и беседуют; они выглядят счастливыми. Другая сторона называется «салун». Там подаются те же напитки, однако мебель другая — маленькие столики и стулья. Посетители на этой стороне выглядят более обеспеченными, однако также менее счастливыми. В этом, отмечает Вейль, «есть символизм».

Вейль не объясняет, в чем конкретно, по её мнению, заключается символизм паба. Возможно, дело в том, что к июню 1943 года, когда было написано это письмо, у Вейль не осталось сил, чтобы развить свою мысль. К тому времени она была пациенткой Миддлсекской больницы уже месяц. Она попала в больницу после того, как коллега, удивлённый тем, что Вейль не оказалось на рабочем месте, решил заглянуть к ней домой и обнаружил её лежащей на полу без сознания. Врачи поставили диагноз «туберкулёз». В ходе лечения они столкнулись с неожиданной трудностью: Вейль отказывалась есть. Как она ранее объяснила Морису Шуману: «Я не могу есть английский хлеб, не участвуя при этом в их войне».

Особенно если хлеб подавался в стакане. Даже до своей болезни Вейль редко посещала пабы. Большую часть своих четырёх месяцев в Лондоне она провела либо в штаб-квартире «Свободной Франции» на Хилл-стрит, либо в съёмной комнате в Холланд-парк. Однако символическую притягательность пабов для Вейль нетрудно понять. Как и ингредиенты стаута (ячмень и овёс, выращенные в английской земле), так и ингредиенты пабов (обычаи англичан) укоренены в «английском образе жизни». Посмотрев постановку «Двенадцатой ночи», Вейль заявила о прямой «преемственности между сценами выпивки у Шекспира и атмосферой современного лондонского паба». Если бы она вместо этого посмотрела «Генриха V», то могла бы сказать, что есть прямая преемственность между речью Генриха «Сегодня день святого Криспиана» и сопротивлением англичан нацистам.

В мае Вейль сказала родителям: «Я пишу ещё один „magnum opus”». Она считала, что этот труд не получит признания: «Разумеется, у меня нет никаких причин полагать, что-то, что я пишу, будет иметь какое-либо влияние. Однако, как вы можете догадаться, это меня не останавливает». Вейль не упомянула, как назывался этот magnum opus, однако нет никаких сомнений, что она подразумевала свой последний труд — «Укоренение».

У французских интеллектуалов ХХ века было особое отношение к корням — особенно у консервативных и праворадикальных мыслителей. Создатель ультраправой организации «Аксьон Франсэз» Шарль Моррас прославился как регионалист, стремившийся защитить культуру своего родного Прованса от республиканских институтов, основанных на абстрактных и универсальных принципах. Моррас противопоставлял «настоящую страну» — регионы вроде Прованса и Бретани — «юридической стране», вымышленной нации под названием Франция.

Его единомышленником был писатель Морис Баррес, прославившийся благодаря своему роману «Беспочвенные» (1897), первому из романов национальной энергии, повествующему о молодых провинциалах из его родной Лотарингии. Вырвав себя из родной почвы и перебравшись в Париж для учёбы в университете, они легко попадают под влияние абстрактной зарубежной философии Иммануила Канта. Роман заканчивается тем, что двое студентов, чьи «лотарингские души» были изувечены профессором-кантианцем, убивают женщину.

Моррас и Баррес считали французский народ продуктом многих поколений, связанных с землёй и друг с другом. По мнению Барреса, Франция определялась землёй и умершими — людьми, которые трудились на земле и были похоронены в земле. Моррас же считал основой Франции католическую церковь с её строгой иерархией. Французское государство было для него производным трона и алтаря, монархии и католической церкви. Оба мыслителя рассматривали республику как историческую ошибку, которую необходимо исправить. Они также были антисемитами. Идеологическое направление, представителями которого они были, историк Зеэв Штернхель называет «революционными правыми».

Вейль испытывала отвращение к романтическому иррационализму Барреса и прагматическому католицизму Морраса. Однако она была согласна с их критикой права государства распоряжаться жизнями граждан; интеллектуалов, которые оперируют абстракциями и претендуют на то, чтобы говорить от лица народа, ничего о нём не зная; и обманчивого очарования революции. Все эти вещи она считала проявлениями величайшей для Европы угрозы — «оторванности от корней».

Вейль видела разруху и отчаяние, к которым приводит оторванность от корней, повсюду.

Именно в ней Вейль видела причину быстрого поражения Франции в 1940 году: «Дерево, корни которого подточены, падает при первом же порыве ветра». К 1943 году оторванность от корней стала состоянием миллионов европейцев.

Оторванность от корней может быть следствием не только военных конфликтов и депортаций, но также «подавления местных традиций» — чем, по мнению Вейль, французские власти занимались в колониях.

Оторванность от корней является одной из особенностей современной жизни. Однако Вейль подчёркивает, что данное состояние также может быть социальным и психологическим. Можно продолжать жить в прежнем месте, и при этом быть оторванным от корней.

Томас Карлейль считал, что уподобление человеческих отношений финансовым операциям отравляет жизнь. Ему вторит и Вейль: «Деньги уничтожают человеческие корни везде, куда они проникают, и начинают превалировать над всеми другими мотивами, поскольку требуют намного меньших умственных усилий. Нет ничего более простого и понятного, чем ряд чисел». Связи, которые некогда существовали между ремесленниками — традиции и путешествия мастеров, связывавшие их с прошлым и будущим — ныне разорваны. Как следствие, «каждая вещь рассматривается как самоцель». Последствия этого — катастрофа, к которой мы привыкли; мы привыкли делать акцент на целях, а не на средствах; рассматривать других людей как объекты, а не как субъектов; и практиковать идолопоклонство.

Вейль прошла долгий путь от своего первого magnum opus («Размышления о причинах свободы и общественного угнетения») до второго — от материалистической и, в своём роде, марксистской критики общества до нравственного, политического и духовного подхода, одновременно более радикального и более консервативного. Её понятие о корнях предвосхищает концепцию Роберта Патнэма о социальном капитале. В своей книге «Боулинг в одиночку» Патнэм приводит множество статистических данных, показывающих упадок американских гражданских институтов, а с ними и ценностей. В итоге, большинство людей вынуждены играть в боулинг — или, в случае с Францией, в петанк — в одиночку.

Вейль воочию наблюдала эту атомизацию и аномию на заводах и фермах. Низведённые до статуса винтиков в машине, будь то рабочие завода Alsthom или рабочие склада Amazon, «большинство людей… испытывают чувство, что они перестали существовать, а также нечто вроде внутреннего головокружения, незнакомого даже интеллектуалам и буржуа».

И Патнэм, и Вейль возлагали вину за такое плачевное положение вещей на медиа. Патнэм в «Боулнге в одиночку» называет телевидение «наиболее надёжным предиктором» упадка гражданского общества (в 2000 году, когда вышла книга, интернет и соцсети находились на раннем этапе своего развития). Вейль же подвергает критике радио, кино и журналы. Оторванность от корней, по её мнению, отчасти обусловлена «появлением беспроволочного телеграфа и кино в деревнях и продажей журналов "Confidences" и "Marie Claire", по сравнению с которыми кокаин кажется детской игрушкой».

«Укоренение» подтверждает приверженность Вейль консервативным ценностям, однако не в барресовском или моррасовском смысле, а скорее в английском. В те несколько месяцев, которые Вейль провела в Англии перед смертью, она цитировала в письмах Шекспира и Диккенса и убеждала мать прочитать «Шропширского парня» А. Э. Хаусмана. Однако Вейль, судя по всему, не читала другого английского писателя, с которым у неё было много общего — Эдмунда Бёрка. Подобно тому, как сострадательный консерватизм Бёрка выводил из себя других консерваторов, сострадательный патриотизм Вейль был непопулярен среди французских левых.

«Чтобы мы любили нашу страну, наша страна должна быть прекрасной», — говорил Бёрк. Вейль утверждала, что государство, которое лишает французов корней, не заслуживает любви: «Государство — это безжизненное понятие, которое не пробуждает любви; более того, оно подавляет и убивает всё, что можно любить». Так же, как Бёрк предостерегал о фатальных ошибках французских революционеров, Вейль критиковала своих современников, призывавших к революции. Бёрк спрашивал: какой смысл «рассуждать об абстрактном праве человека на продовольствие и лекарства», если цель в том, чтобы найти «способ, позволяющий их получить», а это прерогатива фермеров и врачей, а не метафизиков. Вейль осуждала очарованность левых революцией, говоря, что это «слово, за которое вы убиваете, за которое вы умираете и за которое отправляете на смерть трудящихся, но которое лишено содержания». Так же, как Бёрк изобличал революционные призывы к равенству, Вейль отчётливо осознавала, что революция в России привела к установлению ещё более жестокого режима. Бёрк и Вейль также сходились во мнении насчёт корней. Хотя в книге «Размышления о Французской революции» данное слово (в том смысле, в котором его употребляет Вейль) не фигурирует, оно угадывается за следующей мыслью Бёрка: «Ощущать себя членом некоего малого отряда внутри общества и любить его — есть первая заповедь (или, точнее, семя) любви ко всему обществу». Эти корни привязанности, которые разрастаются в общей земле, преодолевают не только пространство, но и время, обеспечивая «единство не только между живущими, но и между теми, кто жив, кто умер и кто ещё не родился». Для обоих мыслителей единство подразумевает ответственность — по отношению не только к прошлому, но и к настоящему, не только к предкам, но и к современникам.

В своём эссе об «Илиаде» Вейль упоминает о корнях лишь для того, чтобы их вырвать. Агамемнон, опозоренный Ахиллом, начинает убивать троянцев «как на вершинах горы истребитель-огонь сожигает / Лес беспредельно великий». У Вейль Одиссею отведена лишь эпизодическая роль. Она отвергает не только самого греческого героя, но и названную в его честь поэму, называя «Илиаду» «единственным истинным эпосом Запада». Это странная оценка, учитывая роль корней в «Одиссее». Тема nostos (возвращения домой) красной линией проходит через поэму. Кульминация поэмы наступает в предпоследней песне, когда Одиссей возвращается из Итаки, где он провёл 20 лет, к своей жене, Пенелопе. Не будучи уверена, является ли этот странный человек на самом деле её мужем, она велит служанке передвинуть кровать, чтобы гостю было удобнее. Одиссей возражает, что только богу под силу передвинуть эту кровать, и напоминает, что он сделал её собственными руками из большого оливкового дерева, корни которого по-прежнему в земле. «Я не знаю, / Всё ли она на том месте стоит, иль на место другое, / Срезавши ствол у оливы, её кто-нибудь переставил», — заканчивает он.

Само собой, дерево по-прежнему на месте. На Крите и сегодня можно найти оливковые деревья, под которыми греческий бард мог исполнять данный эпос. Любопытная особенность оливковых деревьев заключается в том, что они обязаны своей долговечностью не глубоким, а разложистым корням. Именно благодаря тому, что корневая система располагается близко к поверхности, оливковые деревья процветают в засушливых районах Средиземноморья.

Ницше говорил, что греки умели жить, поскольку «оставались у поверхности»; то же самое можно сказать и об оливковых деревьях, которые достигают 40 футов в высоту и живут более 2 тысяч лет.

Горизонтальность корневой системы и хрупкость оливкового дерева отражены в устройстве Итаки. Оливковое дерево, из которого Одиссей сделал кровать, росло в центре его ойкоса, базовой социальной единицы; как и корни дерева, ойкос простирался за пределы дворца Одиссея. Как пишет Мозес Финли, ойкос был «центром, вокруг которого была организована жизнь, и который обеспечивал не только удовлетворение материальных потребностей, в том числе потребности в безопасности, но и этические нормы, ценности и обязанности». Ойкос предоставлял принадлежащим к нему чувство идентичности и цели в жизни.

Во время работы над «Укоренением» Вейль, как и миллионы европейцев, была оторвана от своей родной земли. В июле 1942 года, вскоре после прибытия в Нью-Йорк, Вейль написала Морису Шуману, что её разлука с Францией превратилась в незаживающую рану: «Время делает мои страдания лишь ещё более мучительными. Более того, я чувствую, что покинув Францию, я стала дезертиром, вырвала себя с корнем».

Эта незаживающая рана послужила Вейль эмоциональным источником для её последнего труда. Тем не менее, она с презрением отвергает патриотические представления о Франции, в которых страна предстаёт как исключительное и однозначное благо. «Определяя родную страну как некий жизненно необходимый медиум, мы избегаем противоречий и лжи, которые искажают идею патриотизма … Она является результатом сочетания факторов, добра и зла, справедливости и несправедливости …, но прошлые события остались в прошлом; конкретный медиум существует сейчас, и поэтому заслуживает того, чтобы его оберегали за то лучшее, что в нём есть».

Ближе к концу своей жизни Вейль увидела новое зло — колониализм. Французский империализм вырвал с корнями как самих французов, так и колонизированные народы, что имело катастрофические последствия как для одних, так и для других.

Год 1931 был годом окончания ВНШ для Вейль и годом проведения Международной колониальной выставки в Париже. Перед посещением выставки Вейль прочитала статью в «Le Petit Parisien» о том, как французское правительство обращалось с жителями протектората Аннам. В этот момент она, по её словам, «осознала трагедию колониализма». Стоя перед макетом храма Ангкор-Ват, Вейль злилась на посетителей выставки, «безразличных к страданиям, которые олицетворяет собой режим». За следующие 10 лет Вейль опубликовала несколько статей с критикой колониальной политики Франции. Она испытывала стыд от того, что была гражданкой республики, которая отказывалась предоставить свои свободы колонизированным народам. «Лишая людей их традиций, их прошлого и их души, колониализм превращает их в человеческую материю. Именно так немцы рассматривают жителей оккупированных стран».

К 1943 году Вейль стала считать колониализм главной причиной мировых бед. Франция была не только оккупирована, но и колонизирована немцами. Но война против Германии не должна была затмить собой колонизацию других народов Францией. «Вред, который Германия причина бы Европе, если бы Британия не помешала ей одержать победу, — это вред, который причиняет колониализм …. Вред, который Германия пыталась причинить нам, мы причиняем другим».

Что ещё хуже, порабощение других народов осуществлялось Францией под знаменем свобод 1789 года. Вот почему французский империализм — в отличие от британского, за которым, по мнению Вейль, стояли исключительно коммерческие интересы, — подразумевает нравственные и идеологические противоречия. «Коренные жители либо страдают от уничтожения своих традиций вследствие иностранного вмешательства, либо принимают новые нормы и восстают, не извлекая из них никакой пользы». Учитывая реалии французского управления колониями, любые попытки поддержания лжи о «цивилизующей миссии» граничат с преступлением. «Мы должны перестать говорить и думать, будто мы получили свыше задание научить весь мир, как жить».

Данное мнение шло вразрез с политикой «Свободной Франции»: в то время, как де Голль пытался заручиться поддержкой колониальных властей, сотрудник его штаб-квартиры утверждал, что Франция должна перестать быть колониальной державой. И всё же родная страна для Вейль имеет огромное значение, сколько бы несправедливости ни было совершено во имя неё в прошлом.

Так же, как почва содержит смесь полезных и потенциально ядовитых веществ, принадлежность к несовершенному сообществу — это основа нравственной и интеллектуальной жизни. Часть этой жизни — принятие прошлого.

Нацистская Германия — не единственная причина бед Франции. Борьба с немецким империализмом должна сопровождаться борьбой с собственным империализмом.

Тогда как национализм — это относительно недавнее изобретение, патриотизм так же стар, как перикловы Афины или Галлия Верцингеторига. Это чувство, считала Вейль, как аккордеон, «сжимается или расширяется в зависимости от степени подобия и общей угрозы». На протяжении многих веков, утверждала она, не было «чётко определённого объекта» для этого чувства. Благодаря событиям 1789 года патриотизм стал достоянием нации, но ненадолго. Государство очень скоро присвоило его себе, сведя слово «нация», которое прежде означало суверенный народ, к «сумме народов, признающих власть данного государства». Вот почему Вейль не переваривала патриотов и националистов, которые считали нацию главной ценностью: «Нация — это факт, а факт — это не абсолютная ценность». Кроме того, национализм не подразумевает вторжения в другие страны и их оккупацию. Тем не менее, с конца XIX по начало XX века Третья Французская республика смешивала национализм с империализмом. Вейль считала эту склонность более древней, чем сама идея нации.

В Марселе Вейль заинтересовалась Альбигойским крестовым походом. Этот крестовый поход, организованный французской короной в начале XIII века, был направлен не против неверных в Иерусалиме, а против местных еретиков. Французская монархия вторглась в Лангедок, где процветали окситанские культура, религия и язык. За последующие 20 лет французские войска при помощи террора и массовых казней уничтожили культуру Окситании.

Ключевой ингредиент патриотизма, по мнению Вейль, — это не гордость, а сострадание. Патриотизм порождается симпатией, а не антипатией.

Подобное представление многим сегодня покажется странным. Оно идёт вразрез с «Марсельезой», призывающей оросить французскую землю кровью врагов, а также с гимном США, в третьем куплете которого поётся, что британские завоеватели «дали кровью ответ за своё преступленье». Представление Вейль о патриотизме настолько же причудливое, как и её план сбрасывать с парашютом безоружных медсестёр на поле боя. Но настолько ли они нелепы?

К 1943 году Вейль отреклась от пацифизма, который исповедовала большую часть своей жизни. Более того, она не упускала возможности покритиковать себя за ту роковую ошибку. Вейль осознала необходимость насилия для противостояния Гитлеру; что касается пацифизма Ганди, то если бы французы придерживались его принципов, то «погибло бы куда больше людей и при куда более ужасных обстоятельствах». Долг по отношению к своей стране, пишет она, «означает не то, что мы должны отдавать всё и всегда, а то, что мы должны отдавать всё иногда». Вейль оставляет место как для сострадания, так и для силы. Она выступает за такую разновидность сопротивления, которая сочетает в себе борьбу с немцами и напоминание о том, что немцы — тоже люди.

Сострадание, утверждает Вейль, «преодолевает границы, объединяя все страны без исключения, так как все люди страдают в силу человеческой ситуации».

В отличие от гордости за свою страну, которую невозможно перенести на другие страны, сострадание к своей стране — это универсальное чувство.

Культивировать в себе данное чувство не только похвально, но и полезно, так как оно укрепляет братские узы как между разными народами, так и между представителями одного народа. Вот почему, настаивает Вейль, мы должны изображать свою страну не только прекрасной и бесценной, но также «несовершенной и уязвимой».

Несмотря на то, что Вейль отвергает ответ Эрнеста Ренана на вопрос о том, что такое нация, как «посредственный», она повторяет некоторые его идеи. Ренан утверждал, что нацию составляют две вещи: «Одна — в прошлом, другая — в будущем. Одна — это общее обладание богатым наследием воспоминаний, другая — общее согласие, желание жить вместе, продолжать сообща пользоваться доставшимся неразделённым наследством». Если добавить к этому будущее, то определение Ренана немногим отличается от определения, которое даёт Вейль; согласно ей, нация «представляет собой высшую обязанность общества по отношению к отдельному человеку, а именно поддержание в настоящем связи с прошлым и будущим».

Ещё ближе к представлению Вейль латитудинарное и либеральное видение Иоганна Готфрида Гердера. Один из самых оригинальных и недооценённых мыслителей XVIII века, Гердер был автором термина «национализм». Как и Вейль, он выступал против просветительских идеалов, основанных на разуме; как и Вейль, он был возмущён последствиями империализма, который отстаивали французские политические и интеллектуальные классы. Гердер был против насаждения французского языка, называя его «раком» для остальных культур. Он считал язык самым важным, что есть у народа. «Первые слова, которые мы произносим, становятся краеугольными камнями знания», — говорил он. Вот почему из-за навязывания французского — на тот момент языка дипломатии, философии и литературы — другим народам Европа рисковала превратиться в кладбище языков и культур.

Хоть Гердер и Вейль были патриотами, даже националистами, они имеют мало общего с теми, кто называет себя таковыми сегодня. Они считали каждую цивилизацию уникальной и не сравнимой ни с какой другой.

А без единого стандарта утверждение о величии собственной нации становится бессмысленным. «Хвастаться собственной страной, — говорил Гердер за столетие до Вейль, — это самая глупая форма хвастовства».

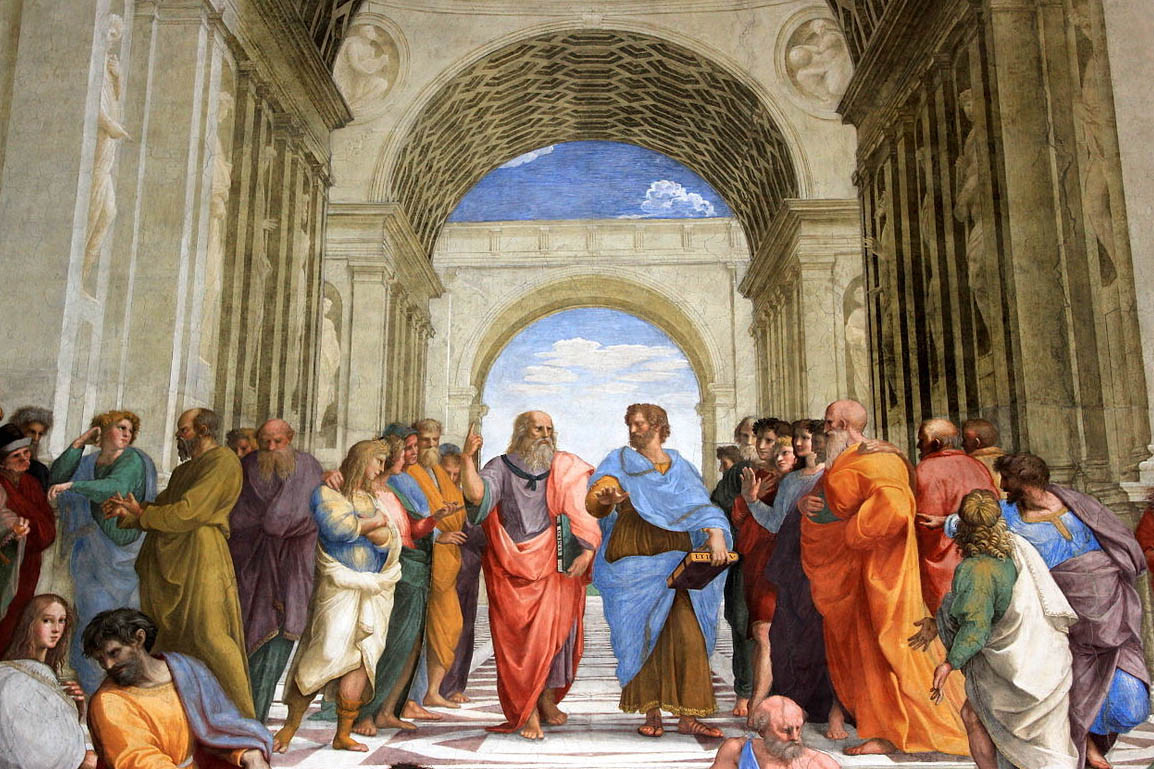

На своей фреске «Афинская школа» Рафаэль изобразил двух самых влиятельных западных философов: Платона и Аристотеля. Более молодой и одетый в синюю тогу Аристотель указывает на землю, тогда как его учитель Платон, одетый в красную тогу, указывает в небо. Из двух философов Вейль отдаёт предпочтение последнему. В тех случаях, когда она вообще упоминает Аристотеля, она отвергает его идеи. «Деревенский идиот, который любит истину, в своём мышлении значительно превосходит Аристотеля. Он намного ближе к Платону, чем когда-либо был Аристотель».

Однако презрение Вейль к Аристотелю трудно понять. В конце концов, именно Аристотель, а не Платон, говорил о важности корней — как в прямом, так и в переносном смысле. Аристотель написал несколько трудов по ботанике. Во время занятий он прогуливался со своими учениками в саду.

В «Этике» Аристотель отстаивает ту же позицию, что и Вейль двумя тысячелетиями позднее — эвдемонизм, согласно которому высшим человеческим благом является счастье, понимаемое как реализация собственного потенциала. Аристотель даёт понять, что без окружающих людей данная цель не может быть достигнута. Эвдемония — это итог любой политической деятельности. Если полис не даёт гражданам возможности реализовать свой потенциал, то это не полис, а загон для скота.

Чтобы люди процветали, утверждал Аристотель, они должны не только иметь право выбора, но и быть наделены соответствующими возможностями. В этом смысле и Аристотель, и Вейль предвосхитили современный подход. Философ Марта Нуссбаум считает, что аристотелевское понятие dunamis («человеческие возможности») отражено в современных теориях возможностей. Она пишет, что для Аристотеля «любая достойная этого названия политическая программа имеет целью создание разнообразных благ, способствующих развитию возможностей каждого гражданина». Хотя Нуссбаум и не ссылается на Вейль, есть поразительное сходство между десятью «основными возможностями» Нуссбаум и «четырнадцатью потребностями» из «Укоренения». Это минимум, который общество должно обеспечить каждому гражданину.

Как для Вейль, так и для Нуссбаум, основа всего — это материальные нужды. Нуссбаум ставит во главу угла возможность прожить долгую жизнь, наличие качественного продовольствия и крыши над головой, возможность свободно и безопасно передвигаться. Так же и Вейль отмечает, что телесные нужды — в число которых входят защита от насилия, кров, одежда, тепло, гигиена и медицинская помощь — предшествуют душевным нуждам. Как и Нуссбаум, Вейль настаивает на необходимости частной собственности, так как это помогает не только защитить людей от насилия, но и удовлетворить психологические и эмоциональные потребности.

Вейль вторит Аристотелю, утверждая, что образование — это средство укоренения человека. В последней книге «Политики» Аристотель пишет, что «законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодёжи, так как в тех государствах, где этого нет, и самый государственный строй терпит ущерб». Вспомним, что Вейль преподавала не только детям представителкй среднего класса, но также взрослым рабочим по выходным и вечерам. Вейль осознавала, что недостаток образования не позволял рабочим улучшить условия своей жизни. Для достижения этой цели чтение революционных манифестов ничуть не полезнее, чем чтение «Marie Claire». Вейль считала, что при наличии подходящего учителя рабочий может понять некоторые «сложные» тексты лучше, чем, например, управляющий. «Рабочий, который знает, что такое безработица, поймёт чувства Филоктета, когда у того отбирают его лук, и отчаяние, с которым он смотрит на свои руки». Однако Вейль также знает, что даже если бы у рабочих было время читать подобные книги, у них всё равно не было бы возможности как следует поразмышлять над ними. Характер их работы — постоянный шум, монотонность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне — препятствует этому. Они рабы ничуть не в меньшей мере, чем те, кто строил Парфенон. «Быть свободным мыслящим существом на протяжении часа или двух, и рабом на протяжении остального дня — это настолько тяжёлая душевная мука, что почти невозможно не отречься … от мышления высшего порядка».

Вейль настаивает на том, что прошлое играет огромную роль в жизни людей, хоть и уделяет мало места истории в своих трудах. Развивая утверждение Аристотеля о том, что люди — не только политические, но и социальные животные, она объявляет прошлое важным источником смысла. История — это не просто «совокупность дат и событий». Историю необходимо преподавать так, как она изображалась в греческой трагедии. «Факты должны не просто быть точными …, но и быть интерпретированы с точки зрения добра и зла».

Университетские историки лишь посмеялись бы над подобными утверждениями, однако Вейль считала, что вопросы морали неотделимы от истории так же, как и от литературы, а своей нейтральной позицией историки лишь поощряют зло.

Связи сообщества с прошлым необходимо поддерживать по той же причине, по которой необходимо оберегать корни дерева: когда корни уничтожены, наступает смерть. «Так же, как определённые растения нуждаются в определённом типе почвы, есть определённая часть души, которая может существовать только когда существует страна, и исчезает когда страна разрушена».

Однако укоренённость имеет место не только в пространстве. Иметь корни означает принадлежать к сообществу, имеющему свою историю; участвовать в жизни этого сообщества; и хранить «определённые сокровища прошлого и определённые ожидания на будущее». Здесь Вейль отвергает персонализм, утверждающий автономность личности, и сходится во мнении с коммунитаристами, согласно которым общество формирует человека.

В 1791 году малоуспешная писательница и драматург Олимпия де Гуж опубликовала труд, который вошёл в историю. Взяв за основу написанную 2 годами ранее «Декларацию прав человека и гражданина», де Гуж создала «Декларацию прав женщины и гражданки», в которой утверждала, что для того, чтобы свобода и равенство действительно восторжествовали, новые свободы должны распространяться не только на граждан мужского пола, но и на граждан женского.

«Женщина, очнись. Набат разума раздаётся по всему миру. Осознай свои права», — гласят первые строки. Однако в итоге набат неразумности оказался громче. Перед смертью де Гуж предложила свою помощь защите Людовика XVI во время суда над ним, чтобы продемонстрировать, что женщины в ничуть не меньшей степени способны на «героизм и великодушие». За осуждение Террора она была казнена на гильотине.

Хоть Вейль и не упоминает де Гуж, у двух женщин было много общего. Выступление последней в защиту короля выдаёт то же представление о символизме и самопожертвовании, которое стояло за предложением первой быть сброшенной на парашюте на поле боя. Более того, де Гуж, как и Вейль, понимает важность взаимодополняемости прав и обязанностей. Однако Вейль наверняка рассудила бы, что де Гуж не шла до конца. В 1943 году, немного изменив название, Вейль предложила совершенно иную декларацию, основанную на потребностях, а не правах граждан.

Среди четырнадцати «потребностей души» в книге «Укоренение: Введение к декларации обязанностей по отношению к человечеству» есть как знакомые (свобода, равенство, свобода мысли), так и новые пункты (порядок, иерархия, достоинство). Каждой из этих потребностей, утверждает Вейль, соответствует обязанность со стороны других людей. «Лишь обязанность по отношению к человеку как таковому — неизменна», — заявляет она.

Но тогда как преамбула к декларация 1789 года гласит, что «неведение, забвение или презрение прав человека суть единственные причины общественных бедствий», Вейль сомневается в этом. Если права не признаются, это говорит лишь о том, что им «грош цена». В своём эссе «Личность человека» Вейль приводит следующий пример: если кто-то попытается вынудить фермера продать яйца по более низкой цене, тот ответит: «Если вы не заплатите установленную цену, я имею право оставить яйца себе». А теперь представьте себе девушку, которую вынуждают заниматься проституцией. «Она не станет говорить о своих правах. В подобной ситуации это слово прозвучит нелепо и неуместно», — отмечает Вейль. Вейль отдала бы должное многочисленным существующим ныне организациям по защите прав человека, однако усомнилась бы, что они в полной мере осознают масштаб преступления — секс-торговли. Преподносить секс-торговлю как нарушение прав человека, а не потребностей человека, посчитала бы она, означает упускать из виду масштаб злодеяния. По её мнению, права — это отражение современных коммерческих обществ, в которых они были сформулированы. Поэтому называть то, что совершается по отношению к такой девушке, нарушением её прав, значит пренебрегать тем, что на самом деле стоит здесь на кону — а именно, её личностью.

По Вейль, решение проблемы оторванности от корней кроется в принятии одной из её главных причин: «Сегодня мир нуждается в новом виде патриотизма. Изобрести его необходимо именно сейчас, когда патриотизм становится причиной кровопролития». Нация — это несовершенная оболочка для коллективного чувства идентичности и смысла, но она всё же лучшая из тех, что у нас есть. Нация выполняет «функцию, которая представляет собой высшую обязанность общества по отношению к отдельному человеку, а именно обязанность поддержания в настоящем связи с прошлым и будущим». Вейль предостерегала, что акцент на всеобщих правах — это неудовлетворительный ответ на текущие вызовы.

©Robert Zaretsky

Это сокращённая версия книги. Оригинал можно почитать тут.