Майкл Рьюз: Почему мы ненавидим друг друга

Необходимость держаться вместе и помогать друг другу, чтобы выжить, обусловила сплочённость и сотрудничество, которые помогли современным людям выиграть конкуренцию у других видов и расселиться по всей планете. Но у всего есть обратная сторона. Фаворитизм по отношению к «своим» — это также недоверие к «чужакам», которое при наличии ощущения угрозы со стороны последних быстро перерастает в демонизацию, агрессию и насилие. Расизм, антисемитизм, ксенофобия, этноцентризм, сексизм, гомофобия, эйблизм и креденциализм имеют общий источник.

ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИОЛОГИИ

Гордон Олпорт в своём классическом труде «Природа предубеждений» определяет предубеждение как «враждебное отношение к человеку, принадлежащему к определённой группе, основанное исключительно на том, что он принадлежит к данной группе и следовательно считается носителем предосудительных качеств, приписываемых данной группе». Олпорт делает акцент на враждебности по отношению к представителям аутгруппы (ингруппа — это мы, аутгруппа — это они). Совершенно очевидно, что Олпорт прав. Война и предубеждения — это две стороны одной медали.

Ингруппа и аутгруппа

До изобретения сельского хозяйства люди жили маленькими группами охотников и собирателей, рассредоточенными по обширному континенту. Не желая вступать в конфликт, эти группы предпочитали избегать друг друга. С другой стороны, не было также и причин для сотрудничества.

Ограниченная численность очень важна для охотников и собирателей, так как добыча должна распределяться между всеми членами группы. Недоверие к чужакам было естественным адаптивным механизмом. Но оно не исчезло и после возникновения организованного общества.

Психологи утверждают, что отношения внутри ингруппы имеют для человека первостепенную роль: «Поскольку для людей важно сотрудничество, они интуитивно заключают, что группы, к которым они принадлежат, нуждаются в их вкладе, доверии и поддержке, что обуславливает поведение, которое соответствует интересам ингруппы и согласуется с её нормами». Отсюда предубеждения против представителей аутгруппы. Но они имеют место не всегда. Почему?

Поскольку разделение на ингруппу и аутгруппу необязательно подразумевает соперничество или конфликты из-за недостатка ресурсов, необходима теория эволюции социальных групп, не основанная на противостоянии между группами. Разработка такой теории должна начинаться с признания того факта, что жизнь в группах — это фундаментальная для человека стратегия выживания. В ходе своей эволюционной истории люди утратили большинство физических характеристик и инстинктов, делающих возможным выживание в одиночку или в парах, в пользу других преимуществ, требующих взаимозависимости и сотрудничества для выживания в самой разной среде. Другими словами, мы эволюционировали полагаться на сотрудничество, а не силу, на социальное научение, а не инстинкты. Как следствие, людям свойственна взаимозависимость.

«Ни одно общество не устояло бы, если бы убийства, грабежи, предательства и другие подобные поступки были распространены между его членами; вот почему эти преступления в пределах племени клеймятся "вечным позором"», — пишет Дарвин в «Происхождении человека». «Членство в ингруппе — это форма взаимного альтруизма. Предоставление помощи только представителям ингруппы позволяет снизить затраты и риски, сопряжённые с неполучением помощи взамен. Таким образом, ингруппы можно определить как сообщества, характеризующиеся взаимным доверием и обязательствами, которые определяют рамки взаимозависимости и сотрудничества», — пишет Мэрилин Брюэр.

Идея об ограниченном сотрудничестве не подразумевает связи между образованием ингрупп и межгрупповой враждой или конфликтами. Более того, в условиях дефицита ресурсов разделение на группы и проведение территориальных границ может служить механизмом предотвращения конфликтов.

Разделение на ингруппу и аутгруппу означает относительный фаворитизм по отношению к представителям ингруппы и отсутствие аналогичного фаворитизма по отношению к представителям аутгруппы. Представители аутгруппы могут вызывать безразличие, сочувствие и даже восхищение, но разделение должно соблюдаться.

Дуглас Фрай приводит пример в подкрепление данной идеи. Он пишет о племенах Западной Австралии, где существует постоянная угроза засухи. «В Западной пустыне Австралии суровые условия и непредсказуемые осадки обуславливают взаимозависимость между разными группами … Эта взаимозависимость способствует мирным межгрупповым отношениям, что поощряет жителей пустыни сотрудничать, помогать друг другу в трудные времена и делиться ресурсами».

В то же время, нетрудно представить себе, как возникает агрессия по отношению к представителям аутгруппы. Дискриминация также может быть побочным эффектом фаворитизма по отношению к представителям ингруппы. «Разные формы дискриминации и предубеждений возникают не из-за ненависти к аутгруппе, а из-за того, что положительные эмоции вроде восхищения, сострадания и доверия испытываются исключительно к представителям ингруппы и не допускаются по отношению к представителям аутгруппы». В современном обществе данный процесс особенно актуален. «Прямую связь между фаворитизмом по отношению к ингруппе и антагонизмом к аутгруппе можно ожидать в сегментированных обществах, разделённых по единому признаку вроде этнической принадлежности или вероисповедания». Но не будем забегать вперёд и рассмотрим разные виды предубеждений.

Иностранцы

Англичане не любят иностранцев. Чтобы понять это, достаточно почитать «Крошку Доррит» Чарльза Диккенса. Английский писатель пишет о представителях лондонского рабочего класса и о том, что заслужить их доверие или дружбу было «нелёгкой задачей для иностранца»:

«Во-первых, среди них господствовало смутное убеждение, что у каждого иностранца припрятан нож за пазухой; во-вторых, они придерживались мнения, считавшегося здравой национальной аксиомой, что каждому иностранцу следовало бы вернуться на родину. Им и в голову не приходило справиться, какой массе их соотечественников пришлось бы убраться в Англию из разных частей света, если б этот принцип был признан повсеместно; они считали его практическим и специально британским принципом. В-третьих, они были убеждены, что иностранец не создан англичанином лишь в наказание за свои грехи, а страна его подвергается всевозможным бедствиям за то, что поступает не так, как Англия, или не поступает так, как Англия».

И это только начало. «Они считали всех иностранцев нищими». «Они считали всех иностранцев бунтовщиками, которых усмиряли штыками и пулями». «Они считали всех иностранцев безнравственными». Эти представления сочетались с жалостью и снисходительностью ко всем, кто говорил на другом языке. Англичане были уверены, что если говорить с иностранцами громко и как с детьми, то те всё поймут. «В этом отношении особенной изобретательностью отличалась миссис Плорниш, фраза которой: "Мой иметь надежда ваш нога скоро здоров", — приобрела положительную славу и считалась почти итальянской. Даже сама миссис Плорниш начинала думать, что у неё прирождённый дар к этому языку».

Английский политик-консерватор Джон Энох Пауэлл был очень активен в 1960-х годах, когда стоял во главе оппозиции. После Второй мировой войны, воспользовавшись открытием границ, в метрополию хлынул поток мигрантов из стран Содружества. С 1948 по 1970 год из Вест-Индии прибыло около полумиллиона человек. В 1951 году в Британии проживало около 30 тысяч индусов. К 1971 году их стало почти 400 тысяч (а к 2011 — примерно 1,5 миллиона, или 2,5 процента населения). В 1951 году было 10 тысяч пакистанцев. К 1971 их стало 120 тысяч (а к 2011 — более миллиона, или 2 процента населения). Для сравнения, в 1950 году в Британии было 50 миллионов белых британцев.

Джон Энох Пауэлл выразил мнение многих (белых) людей, когда 20 апреля 1968 года в Бирмингеме произнёс свою печально знаменитую речь о «реках крови»: «Мы как нация должны быть в ярости из-за того, что каждый год в страну прибывают 50 тысяч иждивенцев. На наших глазах нация сооружает собственный погребальный костёр». Он призывал к действию: «В этих обстоятельствах никакое другое решение не будет удовлетворительным, кроме того, которое немедленно уменьшит общий приток мигрантов "на поселение" до ничтожных размеров и без промедления обеспечит принятие всех необходимых законодательных и административных мер». Пауэлл был учёным-классицистом, и в конце своей речи он блеснул знаниями римской литературы (нельзя обойти вниманием и комментарий о положении вещей в США):

«Глядя вперёд, я предчувствую бедствие. Подобно римлянину, я вижу, как "река Тибр пенится кровью". То трагическое и неразрешимое явление, которое мы с ужасом наблюдаем по ту сторону Атлантики, но которое там переплетается с историей и самим существованием Штатов, обрушивается на нас здесь по нашей собственной воле и по нашему собственному упущению. Это в самом деле происходит. В численном выражении это бедствие достигнет американских масштабов задолго до конца века».

Прогнозируемо, Пауэлл не был сторонником европейского сообщества. Он опасался, что, присоединившись к нему, Британия «станет провинцией нового европейского сверхгосударства».

Разве всё это не странно в свете того, что мы только что узнали? Ранее мы говорили об охотниках и собирателях, которые занимались своими делами и держались подальше от чужаков. Они относились к чужакам с недоверием, но открытая враждебность казалась необязательной. Здесь нужно сделать два замечания.

Во-первых, как и в случае с войной, мы начинаем с периода до изобретения сельского хозяйства. Мы ищем подтверждение того, что наши предки имели генетический субстрат, обуславливающий сильные эмоции по отношению к чужакам, который может активироваться при культурных переменах.

Во-вторых, есть ли причины считать, что, несмотря на наличие свободного пространства до появления сельского хозяйства, наши предки, охотники и собиратели, вынуждены были соперничать за ресурсы так часто, что биологически обусловленная враждебность усилилась? Как показывает секвенирование древней ДНК, такие причины есть. Мы знаем, что наши предки мигрировали из Африки в Европу и Азию на протяжении долгого времени. Этот процесс начался 2 миллиона лет назад. Последняя значимая миграция из Африки произошла около 50 тысяч лет назад. Одна группа отправилась на восток, в сторону Азии, тогда как другая — на запад, в Европу. Люди постоянно перемещались с места на место в поисках лучших условий. Но затем наступил ледниковый период, и большая часть северной Европы стала непригодной для жизни. Люди начали массово стекаться в места вроде Испании. Нетрудно представить, что в таких условиях борьба за территорию могла обостриться.

Около 5 тысяч лет назад произошло массовое вторжение в Европу с востока, в результате которого предыдущие жители были вытеснены. Важным фактором в этом процессе были более эффективные сельскохозяйственные техники. Новоприбывшие достигли краёв континента, в том числе Британских островов.

Названная по стилю своих гончарных изделий, культура колоколовидных кубков возникла более 4 тысяч лет назад, и генетические данные свидетельствуют о том, что её представители вытеснили предыдущих обитателей островов.

Следы этого процесса отражены в нашей ДНК: «Генетический эффект от расселения народов с континента по Британским островам оказался устойчивым. Британские и ирландские скелеты бронзового века, который последовал за периодом колоколовидных кубков, содержат максимум 10 процентов ДНК предыдущих обитателей островов; остальные же 90 — от народов, связанных с культурой колоколовидных кубков». Поскольку первый этап строительства Стоунхенджа имел место до вторжения, люди, начавшие строительство, и люди, сегодня празднующие там день летнего солнцестояния, имеют совершенно разное происхождение.

Классовая принадлежность

У представителей образованного высшего класса есть очевидное предубеждение против необразованного низшего. «Школьные годы Тома Брауна» — популярный роман о парне, который учился в школе-интернате Рагби (английской государственной школе) в 1830-х годах, когда Томас Арнолд (отец поэта Мэтью Арнолда) был там директором. Продолжение, «Том Браун в Оксфорде», повествует об учёбе героя в знаменитом университете. В определённый момент Том влюбляется в официантку. Как даёт понять Тому старший товарищ, подобная связь неприемлема, поскольку они принадлежат к разным классам. Том следует совету и разрывает отношения. В итоге Том женится на девушке, принадлежащей к одному с ним классу.

Связанные с классом представления — это представления ингруппы. Но разве они не препятствуют согласию внутри группы? О каком согласии может идти речь, когда одна часть группы презирает и эксплуатирует другие части? Проанализируем причины. Откуда берутся классовые различия? Археолог Брайан Хейден провёл исчерпывающее исследование данной темы на примере рыболовецких сообществ с Северо-Запада США. Ключевой момент, по его мнению, — это «социальная сложность», которую можно описать как «развитие иерархических, социальных, экономических и политических структур в силу контроля над рабочей силой и продовольствием». Она возникает, «когда становится возможным производство гарантированных излишков» и когда «определённые индивидуумы начинают вырабатывать разные стратегии с целью использовать излишек для собственной социальной, экономической и политической выгоды. Это в итоге приводит не только к существенному преимуществу этих индивидуумов в плане размножения и выживания, но и к концентрации в их руках значительной власти и материальных благ».

Несколько замечаний. Во-первых, данный аргумент имеет смысл с точки зрения индивидуального отбора, но не группового отбора. Во-вторых, акцент на «гарантированных излишках» означает, что сложность принято искать там, где существует избыток ресурсов: «Есть тесная взаимосвязь между определёнными географическими зонами верхнего палеолита [50 — 12 тысяч лет назад], которые были по крайней мере сезонно богаты на ресурсы, и развитием сложных обществ … Собиратели вроде австралийских аборигенов Западной пустыни населяли бедные ресурсами регионы или обладали лишь примитивными технологиями для добычи ресурсов. Как следствие, их численность была очень низкой (меньше 0,2 человека на квадратный километр), мобильность — высокой, размер групп — маленьким (не более 20 человек), существовала обязанность делиться пищей и личным имуществом, соперничество за пищу было запрещено, частной собственности практически не существовало, а интересы группы преобладали над личными интересами». Это было самое близкое известное нам подобие социоэкономического равенства.

Многие же охотники и собиратели Северо-Запада питались дарами моря, которое является надёжным источником пищи. Здесь «численность была высокой (более 0,2 человека на квадратный километр), практиковалась сезонная или постоянная оседлость, существовала частная и семейная собственность (включавшая контроль над источниками ресурсов), делиться пищей было необязательно, излишек использовался для демонстративного соперничества (для пиров, выкупа невесты и создания союзов), а личные интересы часто преобладали над групповыми».

В-третьих, когда существует излишек, необходимо иметь средства для его хранения. А для этого нужны более продвинутые орудия и техники. Тухлый лосось — не слишком полезный излишек. По этой причине социальная сложность развивается около 50, а не около 100 тысяч лет назад. В-четвёртых, должны быть археологические данные, подтверждающие все эти гипотезы. Наиболее убедительные из них — украшенные орнаментами артефакты, указывающие как на развитие более продвинутых техник, так и на наличие значительного количества свободного времени. Захоронения — ещё один полезный источник информации. Рядовой охотник и собиратель почти не имел имущества. Но были исключения: «Сотни тысяч бусин из слоновой кости и раковин, кулоны, диски, клыки животных, статуэтки и другие объекты, захороненные вместе с этими людьми, свидетельствуют о богатстве, статусе и политической власти, характерных для более сложных обществ».

Последний момент показывает, насколько сложно (если не вообще невозможно) оценить представления малообеспеченных, первобытного низшего класса. Ведь это люди, которые не оставляют по себе «сотни тысяч бусин из слоновой кости». Чтобы получить подобную информацию, мы должны снова обратиться к настоящему. Довольны ли эти люди своей судьбой? Непростой вопрос. В современной Америке существует огромная социальная напряжённость и местами даже ненависть к более обеспеченным и образованным. Но если рассматривать в качестве примера британское общество, самое классовое общество в истории, то далеко не факт, что низшие классы обязательно недовольны своим положением — совсем наоборот, они могут даже гордиться им. В «Пигмалионе» Бернарда Шоу отец Элизы, мусорщик Альфред Дулиттл — смешной персонаж именно потому, что очень правдоподобен. Он горд тем, кто он: «Кто я такой? Я вас спрашиваю, кто я такой? Я бедняк и человек недостойный, вот я кто … Я ведь с вами играю начистоту — не притворяюсь достойным. Был я всю жизнь недостойным, таким и останусь. Мне это даже нравится, если хотите знать».

В 1950-х годах в Англии, когда рабочих мест было в избытке, значительная часть рабочего класса голосовала за консерваторов. Это восходит к Бенджамину Дизраэли и Второй парламентской реформе 1867 года, по которой право голоса получило намного больше людей (мужского пола). «А теперь мы должны обеспечить нашим господам образование», — пошутил по этому поводу Дизраэли. С тех пор тори постоянно апеллировали к консервативности рабочего класса.

Рабочий класс с огромным энтузиазмом воспринял речь Эноха Пауэлла о «реках крови». Около тысячи докеров прошлись маршем до Вестминстера, чтобы выразить ему свою поддержку.

Обратите внимание на то, что причина беспокойства здесь — рабочие места. Существует опасение, что иммигранты могут подорвать сложившийся образ жизни. Именно поэтому консерваторы по сей день пользуются широкой поддержкой среди рабочего класса. Консерваторы обещают стабильность. Консерватизм означает минимум перемен, а классовая система способствует этому, поощряя солидарность внутри ингруппы.

Расовая принадлежность

Эмметт Тилл был 14-летним чернокожим подростком из Чикаго. В 1955 году он проводил лето у своих родственников в Миссисипи. Однажды воскресным утром он отправился в местный продуктовый магазин, где предположительно приставал к 22-летней белой девушке (много лет спустя она признала, что её заявления были преувеличенными). Неделю спустя её муж и сводный брат похитили Тилла, избили и изувечили его, после чего застрелили и бросили тело в реку Таллахачи. Три дня спустя тело было найдено и возвращено в Чикаго. Мать Тилла настояла на публичных похоронах с открытым гробом, чтобы весь мир увидел, что сделали с её сыном. Злоумышленники были арестованы и отправлены под суд. На процессе, длившемся 67 минут, они были оправданы жюри присяжных, состоявшим исключительно из белых мужчин. Год спустя, воспользовавшись запретом дважды судить за одно преступление, оправданные злоумышленники заработали несколько тысяч долларов, признав в интервью, что действительно совершили убийство. Таким было правосудие в штате Миссисипи.

В США и других странах опасение, что даже одна капля черной крови может осквернить тех, кто идентифицирует себя с группой белых, было очень распространённым. Насколько бы близкими ни были отношения с чернокожими (а есть много историй о привязанности к чернокожей прислуге), белый — это белый, а чёрный — это чёрный. Необходимость утверждения своей принадлежности к белой расе сопровождалась страхом перед «Другим», перед чернокожим, хотя в политическом и социальном отношении чернокожие были в подчинённом положении.

Неуверенность в собственном положении в ингруппе порождает агрессию к представителям аутгруппы.

Роман американского писателя Уильяма Фолкнера «Авессалом, Авессалом!» повествует о бедняке из Западной Виргинии, который перебирается на юг в надежде разбогатеть. До этого он побывал на Гаити, где у него родился сын от женщины, которая на одну восьмую чернокожая. Отвергнув ребёнка из-за этих нескольких капель черной крови, он возвращается в США, где находит себе чернокожих рабов. Несмотря на то, что он живёт рядом с ними, занимается сексом с женщинами, а их детей растит в собственном доме, презрение и страх никуда не уходят. Он называет их «сворой черномазых», «дикими зверями, которых только-только обучили ходить вертикально подобно людям». Он женится на белой женщине, и у него рождаются двое детей, мальчик и девочка. Когда появляется его сын с Гаити и хочет жениться на девочке, своей сводной сестре, её брат не возражает до тех пор, пока не узнаёт о том, что в их сводном брате течёт чёрная кровь. Тогда он убивает последнего, а их отец отмечает: «Значит, тебе противно не кровосмешение, а смешение рас». В романе важен также тот факт, что события разворачиваются на фоне Гражданской войны, и мы узнаём, что после войны представления людей ничуть не меняются.

Как известно, вид Homo sapiens имеет подвиды. Есть современные люди, есть неандертальцы и денисовцы. Разделение произошло около полумиллиона лет назад. Два конкурирующих подвида существовали примерно до 50 тысяч лет назад. В Викторианскую эпоху неандертальцы считались очень примитивными. Вскоре после публикации «Происхождения видов» один автор сравнил неандертальцев с ныне почти полностью вымершими коренными жителями Андаманских островов, у которых нет понятий о Боге и морали.

С тех пор представления не сильно изменились. Однако на самом деле мозг неандертальца (около 1 500 кубических сантиметров) был больше по объёму (на 200 — 300 кубических сантиметров), чем наш. Выдвигалось также множество других предположений о различиях между неандертальцами и людьми. Считалось, например, что неандертальцы либо были падальщиками, либо наоборот охотились лишь на крупных животных; что у них не было разделения труда (охота для мужчин, собирательство для женщин); что они не пользовались украшениями. Однако всё это неверно.

Почему неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад? Согласно одной недавней гипотезе, это произошло из-за хронической ушной инфекции.

Исследования показывают, что у взрослых неандертальцев была длинная и узкая носоглотка с горизонтальной евстахиевой трубой. Горизонтальная евстахиевая труба коррелируется с повышенной частотой воспаления среднего уха у детей до 6 лет, то есть неандертальцы были подвержены данному заболеванию. Это могло ослабить их в конкуренции с современными людьми и способствовать их вымиранию.

Учитывая внешность неандертальцев, можно понять, почему наши предшественники приписывали им отсталость. Однако нет причин считать, что по уровню умственного или физического развития они уступали нам.

То же самое верно и применительно к разным людям в пределах нашего подвида. Различия в цвете кожи, обусловленные разным количеством пигмента меланина, имеют смысл с точки зрения дарвинизма. Более тёмная кожа лучше защищает от ультрафиолетового излучения, которое представляет большую угрозу в Африке. Бледная кожа лучше подходит для синтеза витамина D там, где солнечного света меньше. Это не имеет никакого отношения к умственному развитию.

Как насчёт смешения рас? Как мы знаем, оно имело место. Томас Джефферсон, автор Декларации независимости, — яркий тому пример. Этот человек, писавший, что «все люди созданы равными», был рабовладельцем, а после смерти своей жены взял себе в качестве любовницы одну из рабынь — Салли Хемингс (сводную сестру своей жены). У них было не менее шестерых детей, все из которых были его рабами (несмотря на то, что были на 7/8 белыми).

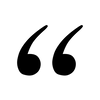

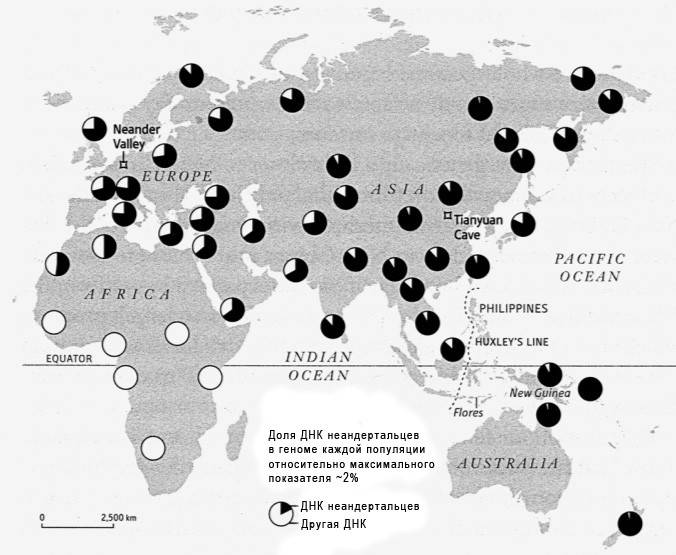

Мы также знаем, что имело место смешение современных людей с неандертальцами и денисовцами (на приведённых ниже рисунках показан процент ДНК неандертальцев и денисовцев в геномах разных народов мира).

Данные карты также дают представление о том, кого сегодня принято относить к аутгруппе.

Сексуальная ориентация

18 февраля 1895 года маркиз Куинсберри оставил свою визитную карточку в клубе «Албемарл», одном из самых престижных лондонских клубов. На ней было написано: «Оскару Уайльду, позёру и сомдомиту» (здесь очень пригодилась бы система проверки правописания, однако смысл был понятен). Данный случай остался в истории, поскольку Оскар Уайльд был одной из самых известных фигур своего времени и автором одного из самых выдающихся фарсов в истории английской литературы — «Как важно быть серьёзным». Когда вдова леди Брекнелл узнаёт, что ухажёр её дочери, Гвендолины Фэрфакс, по имени Джек Уортинг в младенчестве был найден в гардеробной вокзала Виктория, то восклицает: «Родиться или пусть даже воспитываться в саквояже, независимо от того, какие у него ручки, представляется мне забвением всех правил приличия. Это напоминает мне худшие эксцессы времён Французской революции». К счастью, всё хорошо заканчивается, так как оказывается, что Джек происходит из благородной семьи.

Уайльд был ведущим представителем эстетизма, направления, объединявшего поэтов, склонных к яркому стилю одежды и эпатажному поведению. К моменту, когда маркиз написал свою записку, уже было общеизвестно, что Уайльд состоял в гомосексуальных отношениях с сыном маркиза, лордом Альфредом Дугласом. Уайльд подал на маркиза в суд за клевету, но прогнозируемо проиграл. Сразу после этого Уайльд был арестован по обвинению в содомии (соответствующий закон был принят в 1885 году), признан виновным и приговорён к 2 годам тюрьмы. После освобождения он бежал во Францию, где умер в возрасте 46 лет.

Антропологических и археологических данных об однополых отношениях крайне мало. Есть предположения, что с изобретением сельского хозяйства гомосексуальность стала более распространённой в «агропасторальных» обществах, чем среди охотников и собирателей (в первых практиковались договорные браки, а значит люди размножались независимо от своей ориентации, тогда как в последних давление отбора препятствовало однополым связям).

Мужская гомосексуальность в особенности — известное явление. Древние греки терпимо относились к гомосексуальности (поощрялась мастурбация, а анальный секс считался женоподобным и унизительным). Учитывая, что в среднем и высшем классе окружение состояло исключительно из мужчин, можно предположить, что подобные практики — так же, как сегодня в случае с тюрьмами и школами-интернатами с раздельным обучением — были неизбежными.

С возникновением христианства, несмотря на неоднозначные отношения Давида и Ионафана — «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу» (1 Самуила 18:1), — гомосексуальность стала неприемлемой. Даже папа Франциск, известный своей толерантностью, утверждал, что гомосексуальность — это грех. Предполагается, что она противоречит замыслу Божьему.

Католическая мораль основана на представлении о естественном законе, согласно которому люди должны подчиняться воле Божьей, поскольку это сообразно с природой. Заботиться о ребёнке — естественно и правильно. Убивать ради удовольствия — противоестественно и неправильно. Является ли гомосексуальность противоестественной? Большинству людей, вероятно, всё равно. В Британии в 1950-х годах все знали людей, которые были «холостяками от природы». Хоть гомосексуальность и была противозаконной, никого это особо не беспокоило. Тем не менее, нетрудно представить, что в сообществах охотников и собирателей нежелание некоторых заводить семью могло вызывать негативные эмоции.

Данная позиция часто ассоциировалась с враждебностью по отношению к аутгруппе — особенно с появлением религий, которые известны своими нравственными запретами. Трудно представить лучший способ возвести барьеры, чем объявить, что аутгруппы вовлечены в противоестественные практики. В Ветхом Завете прямо утверждается, что аутгруппы склонны к гомосексуальности и поэтому заслуживают осуждения. В Книге Бытие Лота посещают двое ангелов. «Ещё не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их» (Бытие 19:4 — 19:5). За это (а также за то, что они отвергли дочерей-девственниц, предложенных им Лотом вместо ангелов) «пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли». (Бытие 19:24 — 19:25).

Религия

Большинство религий в тот или иной момент сталкивались с предубеждениями. Трудно представить себе, что безобидные квакеры могли вызывать ненависть, но именно так когда-то было в Новой Англии. «В одном только 1659 году более 40 квакеров были высечены, 64 заключены в тюрьму, 40 изгнаны, один клеймён, трём отрезали уши и ещё четырёх убили». В более недавнее время существовало предубеждение против католиков. В XIX веке иммигранты из Ирландии, Италии и Восточной Европы отправились на пароходах в Америку в поисках лучшей жизни. В США некоторые «иммигранты-католики сталкивались с обвинениями в попытке захвата власти, дискредитации протестантизма и уничтожении свободы вероисповедания. Множились антикатолические книги и памфлеты. Имели место нападения и сожжения католических церквей».

Атеисты также сталкивались с неприязнью. Со времён древних греков, вопрос веры или неверия почти всегда был не только эпистемологическим вопросом, но и делом морали. Тогда как форму Земли можно однозначно доказать, насчёт существования Бога всегда будут сомнения. Даже Ричард Докинз оценивает вероятность своей правоты в 99,9 процента. Платон считал, что атеизм может порождать общественные волнения, и бог (или 2 или 3) необходим, чтобы держать людей в узде. Он хотел заключать атеистов в темницу и хоронить за пределами городских стен. Подобный подход встречается и сегодня.

В западных странах никому нет дела до религиозных взглядов политиков. Однако в некоторых других, в первую очередь мусульманских, религиозные взгляды каждого строго контролируются. В некоторых, атеизм хоть и не противозаконен, но препятствует в достижении статуса в обществе. Атеиста никогда бы не избрали президентом США.

Способствует ли религия нетерпимости к другим людям? Конечно нет. Список тех, кто, руководствуясь своими религиозными взглядами, посвятил жизнь служению людям, очень длинный. Взять, к примеру, лютеранку Софи Шолль, которая 22 февраля 1943 года была казнена на гильотине за участие в группе «Белая роза», выступавшей против нацистов и войны. Не стоит забывать и о бесчисленных людях — учителях, врачах, бакалейщиках, уборщиках — чьи личности были сформированы религией и которые сделали столь много для других людей.

Так почему религия? И применимо ли в данном случае разделение на ингруппу и аутгруппу? Дэвид Юм считал, что религия уходит корнями в анимизм и, следовательно, не более чем заблуждение. Значит ли это, что религия — случайное образование? Это очень маловероятно, учитывая сопряжённые с религией затраты. Десятина имеет долгую историю. Ни одно явление не просуществовало бы так долго, если бы ему не содействовал естественный отбор. Мышление в терминах ингруппы и аутгруппы здесь очень даже применимо. Роберт Белла считает, что анимизм — представление о том, что окружающий нас мир живой — предоставляет ощущение безопасности, необходимое людям, учитывая их уязвимость. Есть ещё фактор сотрудничества и помощи своей ингруппе: «шаманизм служит механизмом укрепления общественных норм, поощрения сотрудничества посредством ритуалов и социальных связей, снижения тревоги в периоды дефицита ресурсов». Другими словами, религия способствует согласию и укреплению связей в пределах ингруппы. «Теперь мы можем предположить, какова истинная причина того, что боги не могут обходиться без верующих точно так же, как верующие не могут обходиться без своих богов. Причина в том, что общество, лишь символическим выражением которого являются боги, не может обходиться без индивидов точно так же, как индивиды не могут обходиться без общества», — писал Эмиль Дюркгейм.

Почему приверженцы религии часто ущемляют представителей аутгруппы? Испанский врач и теолог Мигель Сервет отвергал Троицу и считал Иисуса скорее воплощением Бога, чем собственно Богом. Он бежал из Франции в Швейцарию, а именно в Женеву Жана Кальвина. Вот уж, из огня да в полымя. Кальвин хотел, чтобы его казнили менее болезненным способом — обезглавили мечом. С приговором же в целом он был согласен. Сервет был угрозой протестантизму, который представлял Кальвин.

Демонизация аутгруппы — протестанты против католиков, христиане против мусульман — это обратная сторона сплочённости внутри ингруппы.

Если не верите, просто почитайте Ветхий Завет:

«Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоём, что за праведность мою привёл меня Господь овладеть сею землёю, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего; не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идёшь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову» (Второзаконие 9:4 — 9:5).

Инвалидность

Франклин Рузвельт избирался президентом США 4 раза и занимал высшую должность страны с 1932 и до своей смерти в 1945 году. Он справедливо считается одним из величайших американских президентов, наряду с Джорджем Вашингтоном и Авраамом Линкольном. А ещё он был инвалидом. В 1921 году он заболел полиомиелитом (известным тогда как детский паралич) и навсегда остался парализован ниже пояса. Однако это не встало на пути его амбиций. Он не мог ходить, но всегда стоял на публике, часто опираясь на стоявших рядом с ним. Он никогда не говорил о своей инвалидности, но в 1938 году основал Национальный фонд детского паралича, который сыграл решающую роль в создании вакцины в 1950-х годах. Мемориал Рузвельта в Вашингтоне открыл в 1997 году Билл Клинтон. Первая версия статуи изображала Рузвельта сидящим на стуле рядом с его любимым скотч-терьером по кличке Фала. На нём была накидка, скрывавшая его инвалидность. После протестов были собраны деньги на новую — и теперь перед входом красуется статуя Рузвельта в инвалидной коляске. Это пример изменения отношения к инвалидности.

К инвалидам традиционно относились со страхом и презрением. Сегодня из почти 8 миллиардов людей на планете как минимум 500 миллионов — инвалиды. Что именно считать инвалидностью — отчасти субъективный вопрос. В стране, где грамотность воспринимается как данность, люди могут сталкиваться с большим осуждением.

По некоторым оценкам, каждый седьмой американец — инвалид. Сюда входят зрительные, слуховые, речевые и умственные расстройства, отсутствие конечностей, маломобильность и травмы позвоночника, мышечная дистрофия и муковисцидоз.

Не все заболевания в одинаковой мере препятствуют трудоспособности. Трудности с чтением и письмом — это большая проблема. Однако они несравнимы с параличом вследствие полиомиелита. Тем не менее, существует склонность приравнивать все виды инвалидности друг к другу. Зачастую различия проводят лишь те, кто-либо сам имеет инвалидность, либо имеет родственников или друзей с инвалидностью.

В прошлом инвалиды часто подвергались бесчеловечному обращению. Особенно мрачной славой пользовалась психиатрическая больница Бедлам, основанная в Лондоне в 1247 году и знаменитая, отчасти, благодаря гравюре Уильяма Хогарта «Карьера мота». Больница изначально не предназначалась для умалишённых, однако к XVII веку именно таковой стала её роль. Условия были ужасными. Больных плохо кормили и толком не лечили. Более того, позжн больница стала зарабатывать на больных деньги, открыв двери для широкой публики; люди приходили поглазеть и посмеяться над запертыми в четырёх стенах несчастными.

В Британии и Америке в XIX и XX веках отношение к инвалидам было немногим лучше. В 1859 году — в год издания «Происхождения видов» — открытие в Массачусетсе школы для «умственно отсталой и слабоумной молодёжи» не вызвало ни у кого недоумения. Предлагаемые методы лечения часто были ещё хуже, чем в XVII и XVIII веках. Самым популярным решением была евгеника. Большим влиянием пользовался труд психолога Генри Годдарда «Семья Калликак: Учение о наследственности слабоумия» (1912), в котором утверждалось, что слабоумие передаётся по наследству. От слов быстро перешли к делу. Было предложено стерилизовать 18-летнюю Кэрри Бак, которая предположительно имела умственное развитие 9-летнего ребёнка. Верховный Суд подтвердил конституционность принудительной стерилизации. Судья Оливер Уэнделл Холмс заявил: «Трёх поколений идиотов достаточно».

К 1929 году 23 штата легализовали стерилизацию умственно отсталых. В некоторых штатах эти законы действовали до 1970-х годов.

Не лучше обстояли дела и с физической инвалидностью. Дискриминация инвалидов полностью согласуется с гипотезой об ингруппе и аутгруппе (хотя, само собой, семейные узы могут быть крепче связей внутри ингруппы). В доисторические времена, до изобретения сложных орудий или в периоды природных вызовов вроде ледникового периода, отношение к инвалидам несомненно было отрицательным. Жизнь охотников и собирателей трудна и без дополнительной обузы в виде члена группы, который не может выполнять свою долю работы. Естественный отбор — не союзник для слабых и беспомощных.

Евреи

Преследования евреев имели место как минимум со времён возникновения христианства. Почитайте Евангелие от Иоанна. Предвзятое отношение к евреям было одной из характерных черт Средневековья: евреев обвиняли во всех смертных грехах, в том числе в поедании христианских детей. В то же время, к их услугам прибегали, когда это было необходимо. Христианам запрещалось заниматься ростовщичеством, поэтому евреи стали выполнять данную роль. Пьеса Шекспира «Венецинаский купец», главный герой которой — еврей-ростовщик Шейлок, даёт четкое представление об их тогдашней репутации.

В плейстоцене не было ни евреев, ни гоев. Но если между ними и есть какие-то биологические различия, то они поверхностны (как цвет кожи). Дарвин это понимал. Он не видел никаких причин выделять евреев. «Странный факт, что европейцы и индусы, которые принадлежат к одному и тому же арийскому корню и говорят на языке, тождественном в своих основаниях, отличаются так резко по внешнему виду, тогда как европейцы отличаются так мало от евреев, принадлежащих к семитическому корню и говорящих на совершенно другом языке. Брока объясняет это тем обстоятельством, что арийские ветви скрещивались, при своём обширном распространении, с многочисленными туземными племенами», — писал он. Гитлер был противоположного мнения. Сразу после его прихода к власти в 1933 году начались преследования евреев, которых в Германии насчитывалось примерно 525 тысяч (0,75 процента населения). После запрета занимать государственные должности последовал запрет служить в армии, а затем запрет заниматься определёнными профессиями. Нюрнбергские расовые законы постепенно ужесточались. Еврейским детям было запрещено посещать государственные школы, а врачам-евреям — лечить пациентов-неевреев. Насилие нарастало и в итоге вылилось в Хрустальную ночь: витрины принадлежавших евреям магазинов были разбиты, 91 еврей был убит и ещё 30 тысяч были отправлены в концлагеря.

И это было только начало. Гитлер также имел предрассудки против инвалидов и продвигал евгеническую «расовую гигиену» самого ужасного сорта. Более 400 тысяч человек были принудительно стерилизованы, а 300 тысяч были умерщвлены как непригодные. Евреи были отправлены в гетто. Затем начались массовые убийства. За годы войны айнзацгруппы расстреляли более полутора миллиона евреев. После так называемой Ванзейской конференции в январе 1942 года, на которой были согласованы детали «окончательного решения», евреев начали депортировать в лагеря, где убийства были поставлены на конвейер. В целом было убито около 6 миллионов евреев, больше половины из них — в лагерях.

Немецкая антисемитская традиция уходила корнями ко временам Мартина Лютера. «Они наши открытые враги и они непрерывно богохульствуют и поносят нашего Господа Иисуса Христа, они называют нашу Святую Деву Марию шлюхой, а её Святого Сына ублюдком, а нам они дают эпитет подкидышей и недоносков. Если бы они могли убить всех нас, то с удовольствием сделали бы это», — писал он. В Рейхе бесчисленные речи и карикатуры утверждали, что евреи — это паразиты на теле государства. Кино не отставало. По распоряжению Геббельса в 1940 году был снят невероятно популярный «Еврей Зюсс». Фильм повествует о еврее, который приобретает значительное влияние в Вюртемберге и убеждает своего покровителя снять запрет на проживание евреев в городе. Возможно, самый драматичный момент фильма — это вхождение в город колонны евреев под всеобщие крики ужаса. Они напоминают крыс, проникающих в чистый дом добропорядочного гражданина. В конце фильма Зюсс получает заслуженное наказание: его казнят. Правда, любопытно, что не столько за вред, причинённый городу, сколько за секс с христианской женщиной. Евреям дают 3 дня на то, чтобы покинуть город. Типичный пример ненависти к аутгруппе со стороны ингруппы.

Женщины

Предубеждения против женщин немного нетипичны. Примечательно, что Олпорту нечего сказать на данную тему. Тем не менее, совершенно очевидно, что женщины сталкиваются с дискриминацией. Любопытно, что Платон, один из первых авторов, писавших на эту тему, готов был — по крайней мере, в теории — предоставить женщинам равную с мужчинами роль в управлении своим идеальным государством. «Для охраны государства и у мужчин, и у женщин одинаковые природные задатки, только у женщин они слабее, а у мужчин сильнее», — писал он в «Государстве». Аристотель придерживался более консервативных взглядов: «Мужчина по отношению к женщине: первый по своей природе выше, вторая — ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении». Христианские теологи переняли эту идею. Хотя стоит признать, что у них были и собственные источники. «Жёны ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви» (1-е послание Коринфянам 14:34— 14:35).

Но когда половина членов группы ничего не делают — это плохая стратегия. Женщины должны быть частью коллектива. В противном случае естественный отбор будет порождать одних только иезуитов. Игнатий Лойола был бы в восторге. Но остальные — вряд ли. Мы уже видели подводные камни аналогий с миром приматов. Франс де Вааль продемонстрировал, что хотя самцы шимпанзе ведут себя как поп-звёзды, на самом деле власть принадлежит старшим самкам.

Как примеры современных групп, так и археологические данные показывают, что образ доминирующего самца, отправляющегося на охоту с копьём в руках, тогда как маленькая женщина с оголённой грудью остаётся дома присматривать за детьми, не соответствует действительности. При охоте люди в значительной степени полагаются на изделия вроде ловушек и умение их использовать. Поэтому ничто не мешает женщинам принимать участие в охоте. В приготовлении пищи также участвуют как мужчины, так и женщины. Даже если мужчины доминируют, они нуждаются в поддержке женщин: «женщины не наделяются низшим статусом из-за того, что рожают, вскармливают и воспитывают детей; скорее, они пользуются уважением мужчин за этот вклад». Постоянные изнасилования — это не лучший способ создания детей, особенно сыновей. Быть в хороших отношениях — намного более эффективная стратегия. Одним словом, группы нуждаются в женщинах, и естественный отбор утверждает их ценность как производителей новых членов группы и равноправных участников.

Неравенство женщин неестественно. Его не должно существовать. Тогда почему оно возникло? Во многом, неравенство — это следствие перехода к сельскому хозяйству.

Возможной причиной полового равенства среди гоминини было повышение затратности произведения потомства по причине увеличения мозга. Более высокие затраты, сопряжённые с потомством, требовали участия как матерей, так и отцов. Необходимость вклада обоих родителей является предиктором полового равенства, что подтверждается моногамией и тем фактом, что охотники и собиратели переставали размножаться довольно рано и жили ещё долго после этого.

Среди земледельцев давление отсутствует, и мужчинам легче добиться положения власти. В отличие от охотников и собирателей, «земледельцы и пасторалисты размножаются до более позднего возраста». Если, благодаря сельскому хозяйству, женщины имеют больше детей, то и больше заняты уходом за детьми. Мужчины не кормят грудью. Так возникают и акцентируются половые различия. Мужчины приобретают степень свободы, которой нет у женщин.

Итоги

«Те же самые факторы, которые способствуют сплочённости ингруппы, также служат плодородной почвой для антагонизма и недоверия по отношению к чужакам. Необходимость утверждения ценностей ингруппы и её морального превосходства, ощущение угрозы, взаимозависимость в атмосфере недоверия, социальное сравнение и политика силы ведут к отождествлению преданности ингруппе с открытой враждебностью по отношению к представителям аутгруппы».

Редьярд Киплинг выразил эту идею так:

Когда мне в ворота стучится Чужак,

Вполне вероятно, что он мне не враг.

Но чуждые звуки его языка

Мешают мне к сердцу принять Чужака.

Быть может, и нету в глазах его лжи,

Но всё ж я за ними не чую души.

Когда со своим я имею дела,

Душа его часто отнюдь не бела.

Но если он лжет, я совсем не смущён:

Я тем же манером хитрю, что и он.

Мы купли-продажи свершаем, ворча,

Но всё ж нам не нужно искать толмача!

Когда мне в ворота стучится Чужак,

Он зол или добр, не пойму я никак.

И много ли в сердце любви у него?

И много ли перца в крови у него?

И Бога, что дед заповедал ему,

Он чтит ли сегодня, никак не пойму.

Когда со своим я имею дела,

Душа его часто исполнена зла.

Но мир, что мы видим под схожим углом,

Меня заставляет мириться со злом,

И то, что мы чувствуем с ним заодно,

Каков бы он ни был, скрепляет звено!

Твердил мне отец — и я верю отцу:

Конец соответствовать должен концу.

Да будет с единой лозы виноград!

Да будут все овощи с родственных гряд!

Живите ж так, дети, на грешной земле,

Покуда есть хлеб и вино на столе!

ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Что мы узнали о предубеждениях благодаря научному подходу? Прежде всего, что это процесс, подразумевающий два компонента: ингруппу и аутгруппу. «Мы эволюционировали полагаться на сотрудничество, а не силу, на социальное научение, а не инстинкты. Как следствие, для людей характерна взаимозависимость … Предоставление помощи только представителями ингруппы позволяет снизить затраты и риски, сопряжённые с неполучением помощи взамен». Это значит, что мы должны держаться вместе со своим племенем, как бы мы его ни определяли. Мы должны помогать другим членам племени, чтобы получать помощь взамен.

Аутгруппа же — это люди, которые представляют угрозу гармонии и стабильности нашего племени. «Разнообразные формы дискриминации и предубеждений возникают не из-за ненависти к аутгруппе, а из-за того, что положительные эмоции вроде восхищения, сострадания и доверия испытываются исключительно к представителям ингруппы и не допускаются по отношению к представителям аутгруппы». Но, само собой, отсутствие сострадания и других положительных эмоций ведёт к неприязни и даже ненависти.

Иностранцы

Что могут рассказать нам о предубеждениях писатели? Начнём с Шекспира. Из второго акта «Ричарда II»:

Подумать лишь, — что царственный сей остров,

Страна величия, обитель Марса,

Трон королевский, сей второй Эдем,

Противу зол и ужасов война

Самой природой сложенная крепость,

Счастливейшего племени отчизна,

Сей мир особый, дивный сей алмаз

В серебряной оправе океана,

Который, словно замковой стеной

Иль рвом защитным ограждает остров

От зависти не столь счастливых стран;

Что Англия, священная земля.

Когда я был в младшей школе, каждый ребёнок в Англии знал эти строки. А те, кто имели строгих родителей, — даже наизусть. Вот она, ингрупповая гармония! Мы на острове, и защищены от внешних угроз, поэтому можем жить счастливо. В поисках примера аутгрупповой враждебности обратимся к «Генриху V»:

Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом,

Иль трупами своих всю брешь завалим!

В дни мира украшают человека

Смирение и тихий, скромный нрав;

Когда ж нагрянет ураган войны,

Должны вы подражать повадке тигра.

…

Дух напрягите. — Рыцари, вперёд!

В вас кровь отцов, испытанных в бою,

…

Не опозорьте матерей своих,

Но докажите, что и впрямь родили

Вас те, кого зовёте вы отцами.

Пример подайте вы простолюдинам;

Учите их сражаться. — Поселяне!

Вас Англия взрастила, — так теперь

Явите мощь свою, нам показав,

Что вы её сыны. Я в том уверен;

Ведь нет средь вас столь низких, в чьих бы взорах

Теперь огонь не вспыхнул благородный.

Стоите, вижу, вы, как своры гончих,

На травлю рвущиеся. Поднят зверь.

С отвагой в сердце риньтесь в бой, крича:

"Господь за Гарри и святой Георг!"

Здесь акцент сделан на чужаках, которые воспринимаются как угроза и должны быть остановлены военным путём. «Ксенофобия и этноцентризм — это не только ключевые ингридиенты войны … они на интуитивном уровне дают людям понять, с кем нужно объединяться, а против кого бороться».

Но вернёмся в наши дни, к Эноху Пауэллу и иммигрантам. «Мы как нация должны быть в ярости из-за того, что каждый год в страну прибывают 50 тысяч иждивенцев. На наших глазах нация сооружает собственный погребальный костёр» — это хрестоматийный призыв к ингрупповой солидарности. Иностранцы — это угроза. «Что не так с расизмом? Расизм — это основа национального единства. Нации скреплены идентичностью, которая в большинстве случаев продиктована расовым родством … Для небелого человека не невозможно, но трудно быть британцем», — говорил Пауэлл.

Хоть предубеждения налицо, ненависть не всегда присутствует — только желание, чтобы чужаки держались подальше. Пауэлл всегда отрицал, что считает представителей аутгруппы низшими существами: «Я всегда был и всегда буду против того, чтобы проводить различие между гражданами страны, исходя из их происхождения … Всё зависит от того, как определять слово "расист". Если подразумевать под этим признание различий между людьми, нациями и расами, то мы все расисты. Если же имеется в виду кто-то, кто презирает того или иного человека за то, что тот принадлежит к иной расе, или кого-то, кто считает, что одна раса лучше других, то ответ однозначно: нет». Опасность иммигрантов не в том, что они имеют иной цвет кожи, а в том, что они иностранцы, чужаки. По словам Пауэлла, прибытие в Британию огромного количества немцев или русских «имело бы не менее — если не более — серьёзные последствия, чем прибытие такого же количества индусов или пакистанцев».

По другую сторону Атлантики, в Новом Свете, было множество иммигрантов. «Темпы иммиграции выросли с 143,439 в 1821–1830 годах до 599,125 в 1831 — 1840, затем до 1,713,251 в 1841 — 1850 и до 3,598,214 в 1851 — 1860». Новоприбывшие не были распределены равномерно. «Многие оседали в крупных городах. К 1860 году население Милуоки, Чикаго и Сент-Луиса состояло из иммигрантов более чем на 50 процентов; Нью-Йорка, Цинциннати, Баффало и Детройта — более чем на 45; Бостона, Бруклина, Питтсбурга, Луисвилла, Нового Орлеана и Ньюарка — более чем на 35; а Филадельфии и Балтимора — более чем на 24». По мере того, как ингруппа стала ощущать угрозу, выросла и враждебность. Начали появляться нативистские организации: Орден американской звезды, Черные змеи, Тигры, Толстокожие, Красношеие, Гладиаторы и т. д. Самой известной из них была «Партия незнаек», которая на протяжении некоторого времени имела ощутимый успех: например, её кандидат Леви Бун был избран мэром Чикаго и сразу же запретил иммигрантам работать в городе.

С враждебным отношением сталкивались и азиаты. В 1871 году толпа убила 19 жителей лос-анджелесского китайского квартала. В 1875 году был принят закон, запрещавший иммиграцию китайских женщин (чтобы не допустить размножения), а в 1882 — более общий закон, направленный против китайских рабочих в целом. Известно, что во время Второй мировой войны было интернировано 120 тысяч японцев. 62 процента из них были американскими гражданами. Позже антиазиатские настроения разожгла Вьетнамская война, а недавно — пандемия (и слова Трампа о «китайском вирусе»).

Трамп является проводником страха, который испытывают многие его соотечественники.

Он был избран в 2016 году во многом благодаря своей антииммигрантской риторике («Мексика отправляет в США не лучших людей, а тех, у кого полно проблем. Они привозят сюда наркотики, преступность, изнасилования»). Страх перед утратой ингрупповой идентичности часто приводит к тому, что люди вредят сами себе. Безработные американцы не спешат выполнять тяжёлую работу вроде сбора фруктов и овощей. Как следствие, запасы продовольствия сокращаются, а цены растут.

Культурный конфликт в США начал обостряться в 1970-х годах — как раз тогда, когда крупные компании начали переносить производственные мощности за океан и автоматизировать производство внутри страны. Хороших рабочих мест для рабочего класса становилось всё меньше. А экономические факторы имеют свойство трансформироваться в культурные — особенно среди менее образованных и менее обеспеченных слоёв общества.

Политологи Ноам Гидрон и Питер Холл пишут:

«Политика популизма отражает недостаток социальной интеграции. Уровень поддержки радикальных партий особенно высок среди людей, которые чувствуют себя маргинализированными, то есть лишёнными социальной роли и уважения, которые обычно предоставляются членам общества … изменение культурного ландшафта приводит к тому, что люди, исповедующие традиционные социальные ценности, чувствуют себя маргинализированными по причине несоответствия своих ценностей и дискурса доминирующих элит. Распространение культурных структур, продвигающих гендерное равенство, мультикультурализм и права ЛГБТ — наиболее заметная из подобных перемен … меры по инклюзивности — это палка о двух концах: они ведут к тому, что люди, исповедующие традиционные ценности, чувствуют себя маргинализированными по отношению к новым течениям в обществе … [они] проводят социальные границы, отделяющие "приличных" людей вроде их самих от тех, кого они считают стоящими на более низкой ступени социальной лестницы. Антииммигрантская и расисткая риторика правых популистских партий находит отклик среди них, так как подчёркивает эти границы». «Приличные люди вроде них самих» — этим всё сказано.

Классовая принадлежность

Признак эффективной классовой системы — это возможность перехода на другой уровень. Под конец Второй мировой войны британский парламент принял так называемый «закон Батлера», названный в честь политика-консерватора Ричарда Остина Батлера. Этот закон позволял талантливым представителям любого класса получать высшее образование за счёт государства. Это позволило превратить Британию «из страны недоучек в страну дипломированных специалистов».

К сожалению, элиты не только становятся всё более многочисленными, но и испытывают всё большее презрение к необразованным классам. Философ Майкл Сэндел пишет: «Важно помнить, что большинство американцев — примерно две трети — не имеют диплома о высшем образовании. Говоря рабочим, что недостаток образования — это причина их бед, меритократы морализируют успех и неуспех, а также поощряют креденциализм — предубеждение против тех, у кого нет диплома … опросы демонстрируют то, что интуитивно чувствуют многие представители рабочего класса: тогда как расизм и сексизм осуждаются, креденциализм превратился в последнее допустимое предубеждение».

В обществе, как в физике, каждое действие порождает противодействие. Для тех, кто оказался на обочине общества, жизнь может быть удручающей. В 2016 году, после победы Дональда Трампа, политолог из Висконсинского университета в Мадисоне Кэтрин Крамер так резюмировала настроения среди американцев, живущих в сельской местности: «Эти люди возмущены, что такие, как они сами, и живущие в таких местах, как они сами, сталкиваются с пренебрежением и презрением». Они считают, что «расовые меньшинства, живущие на пособие по безработице» и «городские тунеядцы», работающие в офисах, не заслуживают государственной поддержки. Им не нравится, что правительство тратит деньги на тех, кто не похож на них и не живёт, как они, — даже в том случае, когда от этого выигрывают и они сами.

«Городские тунеядцы», работающие в офисах. Этим всё сказано. Вот оно, презрение к образованию. Это чувство называется «рессентимент». «Всё это люди ressentiment, эти физиологически увечные и источенные червями существа, целый вздрагивающий пласт подземной мести, неистощимый, ненасытимый на извержения против счастливых и равным образом на маскарады мести, на поводы к мести, — когда же, собственно, удалось бы им отпраздновать свой последний, пышный, утонченнейший триумф мести? Несомненно тогда, когда они уловчились бы свалить на совесть счастливым собственную свою безысходность, всю безысходность вообще, так что эти последние стали бы однажды стыдиться своего счастья и, пожалуй, так переговариваться между собой: "это просто срам — быть счастливыми! кругом так много безысходности!"», — пишет Ницше.

Не нужно быть нобелевским лауреатом, чтобы понять, к чему это ведёт. «Вы терпеливо ждёте в длинной очереди, уходящей за горизонт, где маячит американская мечта. Но перед вами то и дело проскакивают без очереди другие: бенефициары позитивной дискриминации и получатели пособия по безработице, женщины-карьеристки, иммигранты и беженцы … Затем вы видите, как президент Обама поощряет этих людей. Он на их стороне. Более того, разве он сам не проскочил без очереди?».

«Статус всегда был важным фактором в американской политике. Происходящие сегодня перемены в обществе угрожают статусу белых американцев, принадлежащих к рабочему классу и живущих в сельской местности, которые прежде чувствовали, что имеют прочное и важное место в американском обществе. Снижение оплаты труда, потеря рабочих мест, увеличение демографического разнообразия и урбанизация населения подорвали это чувство и обусловили политическую реакцию».

Ничто уже не будет, как раньше. Вопрос в том, могут ли перемены быть на руку всем?

Расовая принадлежность

За 4 года своего первого срока Трамп назначил 53 судьи аппеляционного суда. Ни один из этих судей не был афроамериканцем. Отношение к чернокожим в США было отвратительным с самого начала. В 1619 году прибыли первые африканцы. К началу гражданской войны в стране было более 4 миллионов рабов. Предубеждения — в отличие от войн — всегда несправедливы. Как могли рабовладельцы угнетать и эксплуатировать других людей? Как могли в остальном порядочные люди на протяжении сотен лет совершать настолько очевидное зло? Разумеется, они не считали, что совершают зло.

Теория справедливой войны предполагает, что враги — тоже люди. Предубеждения возникают, когда мы отрицаем человечность других людей.

Нет единой причины, по которой бы представители ингруппы считали представитлей аутгруппы недолюдьми. Всё зависит от обстоятельств. «В США белые американцы составляют большинство (77 процентов), тогда как латиноамериканцы (18), афроамериканцы (13), американцы азиатского происхождения (6) и коренные американцы (1) — меньшинства. Соответственно, большинство американцев чаще имеют дело с белыми людьми, чем с цветными, что обуславливает ограниченные и предвзятые представления о последних». В случае с рабством полезно обратиться к Аристотелю, который считается одним из величайших нравственных философов в западной культуре. В своей «Политике» он отстаивает справедливость рабства. Для него это не был гипотетический вопрос, так как во времена Аристотеля рабство было общепринятой практикой в Греции. Большинство рабов были не греками, а «варварами», то есть иностранцами. У низших классов рабов не было, но начиная со среднего класса было принято использовать рабский труд. Нас здесь интересует то, каким было отношение к рабам: считались ли они рабами в силу традиции или в силу своей природы? Аристотель утверждает, что они были рабами просто потому, что стояли ниже философов в иерархии жизни:

«Властвование и подчинение не только необходимы, но и полезны, и прямо от рождения некоторые существа различаются [в том отношении, что одни из них как бы предназначены] к подчинению, другие — к властвованию … Все те, кто в такой сильной степени отличается от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек от животного (это бывает со всеми, чья деятельность заключается в применении физических сил, и это наилучшее, что они могут дать), те люди по своей природе — рабы; для них, как и для вышеуказанных существ, лучший удел — быть в подчинении у такой власти … Первое благодаря своим умственным свойствам способно к предвидению, и потому оно уже по природе своей существо властвующее и господствующее; второе, так как оно способно лишь своими физическими силами исполнять полученные указания, является существом подвластным и рабствующим … Рабу вообще не свойственна способность решать».

Аристотель жил в рабовладельческом обществе. Он ежедневно был свидетелем подчинённого положения рабов. В отличие от своих господ, они не были свободны следовать своим интересам. И они принимали своё подчинённое положение как данность. В «Общественном договоре» Руссо развивает мысль греческого философа:

«Аристотель … говорил также, что люди вовсе не равны от природы, но что одни рождаются, чтобы быть рабами, а другие господами. Аристотель был прав; но он принимал следствие за причину. Всякий человек, рождённый в рабстве, рождается для рабства; ничто не может быть вернее этого. В оковах рабы теряют всё, вплоть до желания от них освободиться, они начинают любить рабство, подобно тому, как спутники Улисса полюбили своё скотское состояние … Итак, если существуют рабы по природе, так только потому, что существовали рабы вопреки природе. Сила создала первых рабов, их трусость сделала их навсегда рабами».

Какой вывод можно из всего этого сделать? Прежде всего, что рабство — и раса в более общем смысле — это культурное явление. Угнетатели считают, что имеют право на существующее положение дел, а угнетаемые часто принимают его как факт.

«Один из факторов, способствующих росту враждебности по отношению к цветным людям и иммигрантам, — это то, что восходящая социальная мобильность становится всё более трудной. Лишившись возможности продвигаться по социоэкономической лестнице, белые представители низших классов всё чаще ищут козлов отпущения, что делает их жертвами манипуляции и дезинформации со стороны крайне правых». Парадоксальным образом, группы, сталкивающиеся с предубеждениями, иногда сами проявляют враждебность по отношению к другим группам, пытаясь таким способом утвердить свою принадлежность к привилегированным группам. В Техасе в начале ХХ века линчевателями часто были иммигранты: «Для итальянцев, ирландцев и богемцев убийства чернокожих были средством решить проблему своей неоднозначной расовой идентичности и заявить своё право на привелегию принадлежности к белой расе».

Отношения между белыми и чернокожими были (и по-прежнему остаются) сложными. Гегель это понимал. Хозяин властвует над рабом. Это значит, что хозяин нуждается в рабе. Мы видим себя в Другом и преодолеваем отношения (тезис, антитезис, синтез). Преимущественно белые угнетали чернокожих (тезис). Но, поскольку они жили в непосредственной близости друг к другу, между ними были также половые отношения (антитезис). Возникает вопрос: возможен ли синтез, и если да, то какую форму он мог бы принять? Предубеждения против иностранцев, представителей другого класса и другой расы — содержат ли они в себе зачатки собственного конца?

Сексуальная ориентация

Уголок поэтов — это небольшое пространство в Вестминстерском аббатстве, самом знаменитом соборе Британии, где захоронены наиболее выдающиеся писатели, поэты, драматурги, артисты и композиторы страны. Первым там был захоронен Джефри Чосер, автор «Кентерберийских рассказов» (конец XIV века). В XIX веке — Джейн Остин, Чарльз Диккенс и Джордж Элиот. 14 февраля 1995 года был открыт небольшой витражный мемориал, посвящённый Оскару Фингалу О’Флаэрти Уиллсу Уайльду. Актёры Джуди Денч и Майкл Дэнисон прочли на церемонии открытия отрывок из «Как важно быть серьёзным». Это ли не свидетельство перемен?

Удивительно, но к этой перемене приложил руку Чарльз Дарвин. Дарвин задался вопросом, почему у мужчин присутствуют женские половые признаки в рудиментарном состоянии (например, соски на груди), а у женщин — мужские (например, клитор). Это привело его к теории шотландского анатома Роберта Нокса о «первобытном гермафродитизме». Древний предок всех животных, считал тот, был одновременно самцом и самкой. В 1840-х годах началось интенсивное изучение усоногих, и Дарвин узнал, что существуют усоногие-гермафродиты, у которых, тем не менее, есть очень мелкие самцы, прикрепляющиеся на всю жизнь к намного более крупным гермафродитам; есть самки с такими самцами; и есть также обычные усоногие-гермафродиты. Разве не убедительное доказательство в пользу первобытного гермафродитизма? — подумал Дарвин.

В своей более поздней книге «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» (1868) Дарвин допустил возможность изменчивости полового поведения не только у птиц и животных, но и у людей. После этого у Дарвина не оставалось иного выбора, кроме как признать гомосексуальность у людей, однако он не хотел говорить это открыто и допускать, что подобное поведение — хоть оно и естественно — может иметь место среди цивилизованных современных людей. Поэтому он поступил весьма по-викториански: свалил всё на дикарей. «Величайшая неумеренность не ставится в упрёк у дикарей. Крайняя распущенность и неестественные преступления распространены до изумительных размеров … Негодование против бесстыдства, кажущееся нам до того естественным, что мы готовы признать его врождённым, и оказывающее такое ценное соседство целомудрию, есть добродетель новейшего времени, свойственная, по замечанию сэра Стаунтона, исключительно цивилизованным людям. В том убеждают древние религиозные обряды различных народов, рисунки на стенах в Помпее и обычаи многих дикарей».

Однако этим нельзя было никого обмануть. Этнолог Джон Мак-Леннан возразил, что гомосексуальность существовала не только среди дикарей, но и в древней Греции. Позже католик-зоолог и критик Дарвина Сент-Джордж Джексон Майварт написал по поводу статьи сына Дарвина, Джорджа, о сексуальности: «Нет такого отвратительного полового извращения языческих времён, которое нельзя было бы оправдать, исходя из принципов, отстаиваемых школой, к которой принадлежит автор [Дарвин]. Это омерзительное явление служит ещё одним подтверждением того, что ещё давным-давно продемонстрировали Франция эпохи Регентства и языческий Рим, а именно насколько легко глубочайшее моральное разложение может сосуществовать с развитой цивилизацией».

Теория Дарвина подразумевала, что гомосексуальность естественна. Данный вывод был неприемлем для Майварта, однако для некоторых других был манной небесной. Английский орнитолог и поклонник Дарвина Эдмунд Селус писал по поводу однополых связей у птиц:

«Если мы говорим, что это извращённая склонность, у того, что мы считаем извращением, всё равно должна быть естественная причина. Как известно, в развитии живых организмов гермафродитизм предшествовал разделению полов, и все высшие позвоночные животные, в том числе люди, сохранили признаки этого древнего состояния. Если структура была отчасти сохранена, представляется вероятным, что и связанные с ней чувства сохранились также».

Если гомосексуальность естественна, то есть ли основания считать её аморальной? Необходимо осуждать тех, кто осуждает гомосексуальность, а не тех, кто её практикует.

Религия

Приняв в 1698 году Закон о папстве, британский парламент ввёл жёсткие ограничения для католиков (например, запретив им служить в армии). В 1778 году парламент принял Закон о папистах, которым некоторые из ограничений были отменены. Это вызвало возмущение у протестантов, и в 1780 году в Лондоне вспыхнули массовые беспорядки. Правительство отправило для подавления беспорядков армию. Цель была достигнута, но ценой около 500 жизней. События в романе Чарльза Диккенса «Барнеби Радж» разворачиваются на фоне этого так называемого бунта лорда Гордона. Диккенс пишет, что людей накрутили. В обычных обстоятельствах большинству людей снятие ограничений против католиков было бы безразлично: «Если бы кто-нибудь стал на Лондонском мосту и до хрипоты призывал прохожих вступить в Союз, возглавляемый лордом Джорджем Гордоном (цели этого Союза были никому не понятны, в чём и крылся секрет его успеха), он, вероятно, завербовал бы за месяц каких-нибудь два десятка сторонников». Однако когда люди чувствуют непосредственную угрозу, они переходят к действию: «Но когда пошла глухая молва, что под видом Союза Протестантов какая-то тайная организация с неведомыми, грандиозными планами действует против правительства, когда зашептались повсюду о сговоре католических стран, решивших поработить Англию, ввести в Лондоне инквизицию и превратить загоны Смитфилдского рынка в костры и плахи, когда и в парламенте и вне его некий энтузиаст, сам себя не понимавший, стал сеять тревогу и ужас, и давно отжившие свой век, покоившиеся в могилах пугала были извлечены на свет божий для устрашения легковерных невежд … тогда словно безумие охватило всех, и число членов Союза, возрастая день ото дня, достигло сорока тысяч».

Обратите внимание, что говорит нам проницательный Диккенс. Как и в случае с гомосексуалами, сам факт существования католиков не беспокоил рядового протестанта. Но когда пошли слухи, что католики собираются «поработить Англию» и «ввести инквизицию», люди почувствовали угрозу.

Существование аутгруппы само по себе не порождает ненависть и предубеждения. Должна присутствовать угроза для ингруппы.

Так же и с гомосексуальностью. Никого не волнует, что люди делают у себя дома; но когда они становятся учителями и развращают молодёжь — это другое дело. «Прямая взаимосвязь между ярко выраженным ингрупповым фаворитизмом и аутгрупповым антагонизмом может иметь место в крайне сегментированом обществе с разделением по одному первичному признаку вроде этнической принадлежности или вероисповедания».

Можно сказать, что в целом христиане имеют предубеждения против атеистов. Однако сегодня мы имеем атеистов — а именно, новых атеистов: Ричарда Докинза, Сэма Харриса и т. д. — которые ставят себя выше верующих, особенно мусульман более примитивного толка и американских евангелистов, отрицающих науку. В качестве утверждения своей ингрупповой идентичности новые атеисты унижают тех, кому не хватает ума и смелости понять, идея о Боге происходит от страха перед смертью и неизвестностью. Это ничем не отличается от образованных представителей среднего класса, смотрящих сверху вниз на невежественных деревенщин, которые не имеют постоянной работы, слишком много смотрят телевизор и выступают против абортов.

Инвалидность

Обратимся к ещё одной пьесе Шекспира — «Ричард III». Пьеса начинается с монолога Ричарда, герцога Глостера, брата короля Англии Эдуарда:

Итак, преобразило солнце Йорка

В благое лето зиму наших смут.

И тучи, тяготевшие над нами,

Погребены в пучине океана.

Всё спокойно. Однако у Ричарда другие планы.

Я, слепленный так грубо, что уж где мне

Пленять распутных и жеманных нимф;

Я, у кого ни роста, ни осанки,

Кому взамен мошенница природа

Всучила хромоту и кривобокость;

Я, сделанный небрежно, кое-как

И в мир живых отправленный до срока

Таким уродливым, таким увечным,

Что лают псы, когда я прохожу, —

Чем я займусь в столь сладостное время,

На что досуг свой мирный буду тратить?

Стоять на солнце, любоваться тенью,

Да о своём уродстве рассуждать?

Нет!.. Раз не вышел из меня любовник,

Достойный сих времён благословенных,

То надлежит мне сделаться злодеем,

Прокляв забавы наших праздных дней.

Принято считать, что Ричард был горбуном, однако исследование его недавно обнаруженного скелета показывает, что это преувеличение. В тексте Шекспира в глаза бросаются две вещи. Во-первых, Ричард безобразен на вид («сделанный небрежно, кое-как», «уродливый», «увечный»). Во-вторых, он злой человек («надлежит мне сделаться злодеем»). Он заказывает убийство своих двух племянников, но в итоге всё заканчивается плохо для самого Ричарда. Он теряет свою лошадь на поле боя в ходе битвы при Босворте (1485) («Коня, коня, полцарства за коня!»), и его убивает граф Ричмонд, который затем восходит на трон под именем Генрих VII.

Шекспир очень точно улавливает природу предубеждений против инвалидов. С одной стороны, они вызывают у нас отвращение. Мы определяем — утешаем — себя, противопоставляя себя им. Даже если они принадлежат к нашей ингруппе, мы изгоняем их. С другой стороны, мы чувствуем необходимость оправдывать свои чувства и действия перед другими и самими собой. Именно поэтому мы утверждаем, что больные и увечные сами виноваты в своей участи, что они аморальны и злы. Соответственно, ненавидеть их — правильно (благородное насилие).

Каждый из нас имеет моральную обязанность заботиться об инвалидах. Иисус демонстрирует это как делом — «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (от Матфея 4:23), — так и словом — «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня, был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (от Матфея 25:35 — 25:36).

Важно понять, почему мы иногда этого не делаем и, наоборот, очень часто делаем то, чего делать не следует. Взять, к примеру, наше отношение к людям, получившим ранение на войне или страдающим ПТСР. Если кто и заслуживает сострадания и уважения, то это они. Но на деле всё иначе. Эти люди часто сталкиваются с безразличием, если не с презрением. В романе Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» баронет Клиффорд Чаттерлей возвращается с войны инвалидом и оказывается полностью зависимым от своей жены, Конни. «Рослый, сильный мужчина, а совершенно беспомощен. Разве что передвигаться по дому да ездить по парку он умел сам. Но, оставаясь наедине с собою, он чувствовал себя ненужным и потерянным. Конни постоянно должна была быть рядом, она возвращала ему уверенность, что он ещё жив». Очень скоро Конни становится любовницей егеря Меллорса. К концу романа Клиффорд и Конни расстаются. Она беременна; если родится мальчик, то он унаследует титул баронета. Конни не испытывает отвращения к Клиффороду из-за его инвалидности. Она просто не испытывает к нему сочувствия. Она считает, что жизнь поставила подножку не только ему, но и ей тоже.

Вот как описывает жизнь инвалида в одноимённом стихотворении Уилфред Оуэн:

Он сидел в инвалидной коляске, ожидая темноты,

И дрожал в своём жутком сером костюме,

Безногий, сшитый по локоть. Через парк

Голоса мальчишек звучали печально, как гимн,

Голоса игры и удовольствия после дня,

Пока собирающийся сон не убаюкал их от него.

…

Теперь он никогда больше не почувствует, как тонки

Талии девушек, или как теплы их тонкие руки,

Все они касаются его, как какая-то странная болезнь.

Задолго до Оуэна к данной теме обращался Софокл. «Филоктета, воина, сражавшегося плечом к плечу с Одиссеем … ужалила змея. Ужасная неизлечимая рана постоянно воспалялась, кровоточила и источала зловоние. Несмотря на его нравственное положение нуждающегося в помощи боевого товарища, другие воины не могут выносить находиться рядом с ним. Они ничем не могут ему помочь, и это пугает и удручает их». Повторим: естественный отбор нам не товарищ. Наследие ингруппового мышления живёт. Мы должны ценить людей, которые отдали всё ради нас. Почему мы этого не делаем, несмотря на то, что мы — социальные животные? Из-за нашего эволюционного прошлого. Представители группы, которые по какой бы то ни было причине не могли выполнять свою часть работы, презирались и изгонялись, так как это было необходимо для выживания группы.

Евреи

Успех национал-социалистов во многом объяснялся тем, что они обеспечили немцам ощущение принадлежности к ингруппе («Один народ, один рейх, один фюрер»). Национал-социалисты пропагандировали представление о государстве и культуре как органическом целом, большем, чем отдельные его части.

Как насчёт чужаков? Наша теория гласит, что чужаки не всегда воспринимаются как угроза или враги. Отношение Гитлера к азиатам наглядно это иллюстрирует. Он не считал их угрозой для себя, и на протяжении войны даже сблизился с Японией.

«Гордость за свою нацию (и это не предполагает презрения к другим нациям) — это нормальное и здоровое чувство. Я никогда не считал китайцев и японцев низшими по отношению к нам. Они принадлежат к древней цивилизации, и я признаю, что их история превосходит нашу. Они имеют все основания гордиться своим прошлым, так же как мы имеем основания гордиться цивилизацией, к которой принадлежим мы. Я считаю, что чем сильнее китайцы и японцы гордятся своими нациями, тем легче мне будет найти с ними общий язык».

С евреями всё было иначе. К тому же, в Германии существовала долгая традиция антисемитизма. Они были идеальной мишенью. Но предстояло много работы. В XIX веке Германия была известна своим либеральным отношением к евреям. Были устранены все барьеры, и евреи получили полноценное место в обществе. Данный тренд продолжился и в ХХ веке — пока к власти не пришёл Гитлер. В интересах ингруппы было определить аутгруппу и демонизировать её. Считалось, что после Перл-Харбор резкая реакция Америки была обусловлена влиянием евреев на Рузвельта. Пять дней спустя Гитлер объявил войну США. На следующий день, 13 декабря 1941 года, Геббельс написал в своём дневнике: «Что касается еврейского вопроса, то фюрер решительно намерен решить его раз и навсегда. Он предсказывал, что если евреи снова втянут мир в войну, то это повлечёт за собой их полное уничтожение. Это не пустые слова. Мировая война уже идёт. Уничтожение евреев должно стать её следствием». Ванзейская конференция состоялась менее чем 2 месяца спустя. Поскольку аутгруппа представляла угрозу для ингруппы, она подлежала уничтожению. «Окончательное решение было тёмной стороной этноцентризма».

Женщины

Женщины — определённо не «Другие». Для мужчин они матери, сёстры, жёны, дочери. С точки зрения охотников и собирателей, группа должна быть единым целым: и мужчины, и женщины должны играть свою роль, будь то в охоте и собирательстве, воспитании детей или устранении разногласий. В то же время, мужчины и женщины — разные. Мужчины традиционно утверждали свою власть, заявляя о своём превосходстве. А женщины — вновь демонстрируя, что жертвы предубеждений часто интернализируют свой низший статус — принимали данное положение вещей. Например, многие умные и образованные женщины выступали против предоставления женщинам права голоса.