Жак Лакан. О структуре как о вмешательстве инаковости в качестве необходимого условия какого бы то ни было субъекта

Узнавать о новых переводах можно, подписавшись на канал t.me/noodletranslate

(Поскольку доктор Лакан, как он сам отмечает в своем докладе, решил выступать поочередно на английском и французском языках (а также на пересечении этих двух языков), данный текст представляет собой отредактированную транскрипцию и пересказ его речи.)

После полудня меня пытались убедить в том, что англоязычной аудитории, безусловно, не понравится мой ужасный акцент и что говорить по-английски — значит рисковать тем, что можно было бы назвать передачей моего сообщения. Для меня это поистине вопрос совести, поскольку поступить иначе абсолютно противоречит моей собственной концепции сообщения — сообщения, которому и будут посвящены мои разъяснения: сообщения языкового. Сегодня многие говорят о сообщениях: внутри организма сообщением являются гормоны; сообщением является луч света, обеспечивающий дистанционное управление спутником и т. д. Однако сообщение в языке — это нечто совершенно иное. Сообщение, наше сообщение, во всех случаях исходит от Другого, под которым я понимаю «место Другого». Это, разумеется, не обычный другой, не другой со строчной буквы «д» — почему я и поставил заглавную букву «Д» на место первой буквы «Другого», о котором у меня идет речь. И раз уж в данном случае — здесь, в Балтиморе, — Другой, несомненно, говорит по-английски, то и говорить по-французски было бы с моей стороны настоящим насилием. Однако проблема, которая была затронута человеком, пытавшимся меня переубедить, заключается в том, что говорить по-английски мне было бы затруднительно и даже немного смешно. А это серьезный аргумент. Кроме того, я знаю, что здесь многие говорят по-французски, при этом совершенно не понимая английского языка; им выбор английского с моей стороны обеспечил бы безопасное расстояние от того, что я собираюсь сказать, и я, скорей всего, не хотел бы, чтобы они в такой безопасности оказались, так что иногда я буду прибегать к французскому языку.

Прежде всего позвольте мне сделать несколько замечаний насчет структуры, которая является темой нашей встречи. В будущем в связи с этим понятием, скорей всего, станут возникать заблуждения и путаница, его будут использовать всё более и более приблизительно, и в скором времени, я думаю, это слово превратится в поветрие. Для меня же структура — это нечто иное; этот термин я использовал уже давно, с самого начала своей преподавательской деятельности. Причина, по которой моя теоретическая позиция известна недостаточно хорошо, состоит в том, что обращался я исключительно к аудитории весьма специфической, а именно к психоаналитикам. Здесь возникает ряд особенных трудностей, поскольку психоаналитики действительно знают кое-что из того, о чем я им говорю. Любому, кто занимается психоанализом, справиться с этими трудностями особенно сложно. Для психоаналитиков, которые с субъектом так или иначе взаимодействуют, субъект этот не является чем-то простым. В данном случае я бы хотел избежать недоразумений, méconnaissances, в отношении моей позиции. Méconnaissance — это французское слово, которым я вынужден воспользоваться по той причине, что в английском языке для него нет эквивалента. Méconnaissance (которое также можно перевести как неузнавание) и подразумевает субъект в его буквальном значении. Меня, кроме всего, предупреждали, что о «субъекте» перед англоговорящей аудиторией говорить будет не так уж легко. Méconnaissance — это не méconnaître (непризнание) моей субъективности. Под вопросом здесь оказывается статус самой проблемы структуры.

Начиная свою психоаналитическую преподавательскую деятельность, часть своей аудитории я растерял

Собственно говоря, в этой формуле присутствует некоторая избыточность, поскольку «структурированный» и «как язык» для меня означают одно и то же. Структурированное — это моя речь, мой лексикон и т. д. — то, что в точности совпадает с языком. Но это еще не всё. О каком языке здесь идет речь? Не я, а, скорее, мои ученики приложили немало усилий к тому, чтобы придать этому вопросу иное значение и найти формулу редуцированного языка. Каковы те минимальные условия, спрашивают они себя, которые необходимы для создания языка? Возможно, достаточно всего лишь четырех signantes, четырех означающих элементов. Это забавное упражнение, как я надеюсь показать вам на доске через мгновение, основано на ошибке. Были также некоторые философы (которых, правда, было немного) из тех, кто присутствовал на моем семинаре в Париже, которые с тех пор обнаружили, что речь идет не о

Так происходит не только потому, что материал бессознательного является материалом языковым (или langagier, как мы говорим на французском), что бессознательное структурировано как язык. Вопрос, который ставит перед вами бессознательное, является проблемой, затрагивающей наиболее чувствительный момент в природе языка, а именно вопрос о субъекте. Субъект не может просто отождествляться с говорящим или личным местоимением в предложении. Во французском языке ennoncé — это высказывание, однако есть много ennoncés, где нет никаких указаний на того, кто ennoncé совершает. Когда я говорю: «Идет дождь», субъект высказывания не является частью его содержания. В любом случае, здесь есть определенные трудности. Субъект не всегда можно отождествить с тем, что лингвисты зовут «шифтером».

Проблема, которую ставит перед нами природа бессознательного, заключается в том, что всегда есть нечто такое, что мыслит. Фрейд сказал нам, что бессознательное превыше всех мыслей, а то, что мыслит, лишено сознания. Этот стержень (bar) имеет множество приложений, множество возможностей в отношении значения. Главное, что это действительно барьер — барьер, через который необходимо перепрыгнуть, который необходимо преодолеть. Это важно, поскольку, если я не подчеркну значимость этого барьера, у нас с вами всё будет слишком легко — как мы говорим по-французски, ça vous arrange (как вам удобно). Ведь если что-то мыслит на нижнем этаже или в подвале, всё просто; мысль там всегда уже в наличии, и всё, что вам нужно, это немного сознательности относительно мысли, которую мыслит живое существо, — и всё хорошо. Если бы дела обстояли именно так, то мысль была бы приготовлена жизнью, понимаемой как нечто естестественное — чем-то вроде инстинкта, например. И если бы мышление было процессом естественным, бессознательное не представляло бы никаких трудностей. Однако бессознательное не имеет ничего общего ни с инстинктом, ни c примитивным знанием, ни c приготовлением мыслей в неком подполье. Это мышление при помощи слов, при помощи мыслей, которые ускользают от вашей бдительности, вашего настороженного состояния. Вопрос бдительности чрезвычайно важен. Всё выглядит так, будто с вашей настороженностью играет игру некий демон. Задача заключается в том, чтобы обозначить точный статус этого другого субъекта, который мы, отправляясь от языка, можем определить.

Когда я готовил для вас этот небольшой доклад, стояло раннее утро. В окно я мог видеть Балтимор. Момент был весьма любопытный, так как свет был еще не вполне дневной, и неоновая вывеска каждую минуту показывала мне ход времени. Движение на улице, естественно, было оживленным. И я про себя заметил, что всё, что я мог видеть, за исключением нескольких деревьев вдалеке, было результатом мыслей — активно мыслимых мыслей, в которых функция, выполняемая субъектом, не была вполне очевидной. В любом случае так называемый Dasein, будучи дефиницией субъекта, присутствовал там в форме довольно неустойчивого, угасающего наблюдателя. Лучший образ, чтобы подвести итог бессознательному, — это Балтимор ранним утром.

Где же располагается субъект? Субъект следует установить в качестве утраченного объекта. Вернее, этот утраченный объект выступает в роли поддержки субъекта и во многих случаях является вещью гораздо более жалкой (abject), чем вы можете себе представить, — в некоторых случаях это нечто искусственное, как прекрасно знают все психоаналитики, а также многие прошедшие анализ. Именно поэтому многие психоаналитики предпочитают возвращаться к общей психологии, как нам советует сделать президент Нью-йоркского психоаналитического общества. Однако я ничего изменить не могу, я психоаналитик, и если кто-то предпочитает обращаться к профессору психологии, это его дело. Вопрос о структуре, раз уж мы заговорили о психологии, не является термином, который использую только я. Долгое время мыслители, ученые и даже изобретатели, которые занимались вопросами разума, на протяжении многих лет выдвигали идею единства в качестве наиболее важной и характерной черты структуры. Структура как то, что уже наличествует в реальности организма, представляет собой нечто очевидное. Организм в зрелом возрасте является единым и функционирует как единое целое. Вопрос усложняется, когда эта идея единства применяется к функции разума, потому что разум сам по себе не является целостностью, несмотря на то что подобные идеи в виде интенционального единства, как вы знаете, легли в основу всех так называемых феноменологических движений.

То же самое относится и к физике и психологии с так называемой гештальт-школой и понятием bonne forme (хорошей формы), функция которой, например, заключается, в том, чтобы объединить каплю воды с другими, более сложными идеями. Великие психологи и даже психоаналитики преисполнены идеей «целостной личности». В любом случае, на переднем плане всегда находится объединяющее единство. Я никогда этого не понимал. Кроме того, что я психоаналитик, я еще и человек, и как человеку мой опыт мне подсказывает, что принципиальной характеристикой моей собственной человеческой жизни, как, я уверен, и присутствующих здесь людей (если кто-то не придерживается этого мнения, то он, я надеюсь, поднимет руку), является то, что жизнь — это нечто текучее, à la dérive, как мы говорим по-французски. Жизнь движется по течению реки, время от времени касаясь берега, останавливаясь на

Чтобы разобраться в этом, мы можем попытаться ввести иной принцип. Если мы редко пытаемся описывать вещи с точки зрения бессознательного, так это потому, что бессознательное говорит нам нечто сформулированное с помощью слов, и мы, возможно, могли бы попытаться отыскать принцип их функционирования.

Я предлагаю вам рассмотреть единство в другом свете. Не объединяющее единство, а исчисляемые единицы: один, два, три. За пятнадцать лет я научил своих учеников считать максимум до пяти (а это сложно: до четырех легче), и после этого они многое поняли. Но сегодня разрешите мне остановиться на двух. Здесь мы, разумеется, имеем дело с целыми числами, а вопрос о целых числах не является легким, насколько многим из вас, как я полагаю, известно. Считать, конечно, дело нехитрое. Нужно всего лишь иметь, к примеру, определенное количество множеств и взаимно однозначное соответствие. Так, истинным является то, что в данной комнате сидит ровно такое же число человек, сколько имеется мест. Однако для того чтобы образовать целое число или то, что зовется числом натуральным, необходимо иметь совокупность, состоящую из целых чисел. Разумеется, число это отчасти является натуральным, то есть естественным, но лишь в том смысле, что мы не понимаем, почему оно существует. Счет не является эмпирическим фактом: невозможно вывести акт счета исключительно из эмпирических данных. Юм попытался это сделать, однако Фреге прекрасно показал несостоятельность подобных попыток. Настоящая трудность заключается в том, что каждое целое число само по себе является единицей. Если я возьму «два» как единство, это всем очень понравится: мужчины и женщины, например, — любовь плюс единство! Однако через некоторое время всё это заканчивается, после этих двух нет никого — возможно ребенок, только это уже иной уровень: перейти к трем — совсем другое дело. Если вы возьметесь читать теории математиков, посвященные числам, то в их основании вы обнаружите формулу «n плюс 1» (n + 1). Именно этот вопрос о «еще одном» является ключом к генезису чисел, и вместо объединяющего единства, которое составляет «два» в первом случае, я предлагаю вам рассмотреть реальный числовой генезис двух.

Необходимо, чтобы эта двойка составляла первое целое число, которого в качестве числа до появления двойки еще нет. Это будет возможно, поскольку двойка нужна здесь для того, чтобы предоставить существование первой единице: поставьте два на место одного и вследствие этого на месте двух появится три. То, что мы здесь имеем, я могу назвать меткой. У вас уже есть либо нечто помеченное, либо нечто не помеченное. С появлением первой метки у нас и появляется статус вещи. Именно так Фреге объясняет генезис числа; класс, который характеризуется отсутствием элементов, является первым классом; у вас есть класс на месте нуля, после чего легко понять, как место одного становится вторым местом, которое образует место для двух, трех и так далее. Вопрос двух — это для нас вопрос о субъекте, где мы подходим к факту психоаналитического опыта, так как двойка не завершают единицу для того, чтобы образовать два. Она должна повторить единицу, чтобы единица могла существовать. Это первое повторение — всё, что нам нужно, чтобы объяснить генезис числа; именно оно конституирует статус субъекта. Бессознательный субъект — это то, что склонно к повторению, однако для его образования необходимо лишь одно подобное повторение. Рассмотрим, однако, более точно, что именно необходимо второму для повторения первого, чтобы у нас образовалось повторение. На этот вопрос нельзя отвечать слишком быстро. Отвечая слишком быстро, вы скажете, что необходимо, чтобы они были одинаковыми. В этом случае принцип двух будет принципом близнецов — а почему не тройняшек или пятерняшек? В мое время детей учили, что не следует складывать, например, микрофоны и словари; однако это полный абсурд, поскольку у нас не было бы никакого сложения, если бы мы не могли складывать микрофоны со словарями или, как говорит Льюис Кэрролл, капусту с королями. Тождество заключается не в вещах, а в метке, которая позволяет складывать вещи без учета их различий. Метка стирает различие, и это ключ к тому, что происходит с субъектом — бессознательным субъектом — в повторении. Вы знаете, что субъект этот повторяет что-то необычайно значимое. Субъект находится здесь — например, в той малопонятной вещи, которую в иных случаях мы называем травмой или изысканным удовольствием. Что в данном случае происходит? Если «вещь» существует внутри этой символической структуры и если единичная черта оказывается чем-то решающим, то черта тождества уже в наличии. Для того, чтобы «вещь», которую мы ищем, была в наличии, необходимо стереть первую черту, потому что черта сама по себе является модификацией. Речь идет о стирании всех различий, и в этом случае без черты первая «вещь» просто-напросто утрачивается. Ключ к подобной настойчивости в повторении заключается в том, что по своей сути повторение как повторение символического тождества невозможно. Так или иначе, субъект является эффектом повторения в той мере, в какой этого требует «угасание», уничтожение первичного основания субъекта, поэтому субъект по своему статусу всегда предстает как расщепленная сущность. Я настаиваю на том, что черта тождественна, однако она обеспечивает различие только с точки зрения тождества — не благодаря тождеству или различию, а благодаря различию тождества. Понять это нетрудно: как мы говорим по-французски, je vous numérotte (я вас пронумеровал), это и гарантирует то, что вы различаетесь численно — не более того.

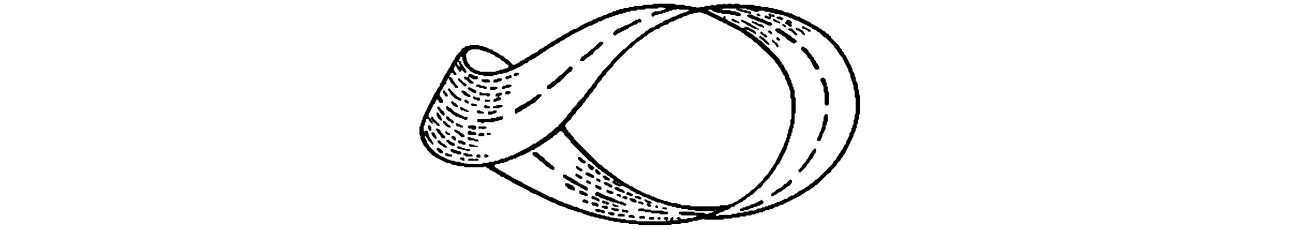

Что можно предложить интуиции, дабы показать, что черту можно обнаружить в

Как видите, линию здесь можно рассматривать и как одну линию, и как две линии. Эту схему можно считать основой своего рода первичной сущностной записи — в том узле, который субъекта конституирует. Отсюда можно сделать гораздо большее количество выводов, чем вы поначалу могли подумать. Можно попытаться найти такого рода поверхность, которая была бы способна воспринимать подобные записи. Вы, возможно, уже видите, что сфера, этот старый символ целостности, уже не подходит. Такой разрез можно произвести на поверхности тора, бутылки Кляйна и

Я рассмотрел лишь начало серии целых чисел, поскольку именно здесь располагается промежуточный пункт между языком и реальностью. Язык состоит из единичных черт такого же типа, как я использовал для объяснения одного и еще одного. Однако эта черта в языке не совпадает с единичной чертой, так как в языке мы имеем совокупность дифференциальных черт. Иными словами, язык состоит из множества означающих — например, ba, ta, pa и т. д., — множества, которое является конечным. Каждое означающее может поддерживать такой же порядок и на уровне субъекта, и весьма вероятно, что порядок целых чисел является лишь частным случаем отношения между означающими. Такая совокупность означающих и конституируют то, что я называю Другим. Различие, которое обеспечивается существованием языка, состоит в том, что каждое означающее (в отличие от единичной черты целого числа) в большинстве случаев не тождественно самому себе — именно в силу того, что у нас есть совокупность означающих и внутри этого множества одно означающее либо может, либо не может обозначать само себя. Этот хорошо известный факт лежит в основании парадокса Рассела. Если вы берете множество всех элементов, которое не является членом самого себя — x ∉ x — множество, которое вы составляете из подобных элементов, то это, как вам известно, приводит к парадоксу, противоречию. Проще говоря, речь идет о том, что во вселенной дискурса ничто не содержит всего, и здесь мы вновь обнаруживаем разрыв, который субъекта конституирует. Субъект — это введение утраты в реальность, однако ввести ее не может ничто, поскольку реальность по определению полна настолько, насколько это возможно. Утрата — это эффект, производимый инстанцией черты, которая через вмешательство буквы определяет места — скажем, a₁ a₂ a₃ — места, которые оказываются ввиду нехватки пробелами. Утрата оказывается введенной, когда субъект занимает место нехватки — это и есть дефиниция субъекта. Но чтобы его записать, необходимо поместить его в тот контур, который я называю инаковостью, то есть в сферу языка. Всё, что языку принадлежит, из этой инаковости вытекает. Именно поэтому субъект всегда предстает в виде чего-то мерцающего, движущегося по цепочке означающих. Определение означающего заключается в том, что оно представляет субъект не для другого субъекта, а для другого означающего. Это единственно возможное определение означающего, которое отличает его от знака. Знак — это то, что представляет что-то для кого-то, тогда как означающее — это то, что представляет субъект для другого означающего. Вследствие этого субъект исчезает точно так же, как и в случае двух единичных черт, в то время как по ту сторону второго означающего обнаруживается то, что называется смыслом или значением; а затем последовательно появляются другие означающие и другие значения.

Проблема желания заключается в том, что мерцающий субъект стремится окольным путем вновь обрести себя посредством своего рода столкновения с этой чудесной вещью, определяемой как фантазм. В этом стремлении его поддерживает то, что я называю утраченным объектом, о котором говорил в начале, — для воображения он оказывается чем-то ужасным. То, что здесь производится и поддерживается и что в своем словаре я называю объектом а, хорошо известно всем психоаналитикам, так как психоанализ целиком основан на существовании этого особого объекта. Вместе с тем связь между барированным субъектом и объектом а является структурой, которая всегда обнаруживается в фантазме, поддерживающем желание, так как желание и есть то, что я назвал метонимией всех значений.

В своем кратком выступлении я попытался показать вам, каким предстает вопрос структуры в рамках психоаналитической реальности. Впрочем я ничего не сказал о таких измерениях, как воображаемое и символическое. Разумеется, абсолютно необходимо понять, каким образом символический порядок может войти в vécu, живой опыт психической жизни, но сегодня вечером я развернуть такое объяснение не смогу. Рассмотрим, однако, то, что одновременно является чем-то наименее известным и наиболее определенным, что касается того мифического предмета, который касается чувствительной фазы живого существа, того непостижимого существа, которое способно что-либо переживать между рождением и смертью, способно покрывать собой весь спектр боли и удовольствия с помощью лишь одного слова — то, что мы на французском называем sujet de la jouissance (субъектом наслаждения). Придя сюда сегодня вечером, я увидел на маленькой неоновой табличке призыв: «Enjoy Coca-Cola». Это напомнило мне, что в английском языке, насколько я понимаю, нет термина для того огромного спектра значений, который соответствовал бы французскому слову jouissance — или латинскому fruor. Я посмотрел jouir в словаре и обнаружил там to possess, to use, только это совсем не то. Если живое существо и можно помыслить, то прежде всего в качестве субъекта jouissance. Однако психологический закон, который мы зовем принципом удовольствия (и который является исключительно принципом неудовольствия), очень быстро создает барьер для всякого jouissance. Если я испытываю чрезмерное наслаждение, я начинаю испытывать боль и умеряю свои удовольствия. Организм, похоже, создан для того, чтобы избегать слишком большого jouissance. Возможно, мы все были бы такими же смирными, как устрицы, если бы не эта любопытная организация, которая заставляет нас разрушать барьер удовольствия или, возможно, лишь мечтать о его разрушении. Всё, что вырабатывается субъективной конструкцией на весах означающего в его отношении к Другому и что укоренено в языке, существует исключительно во имя того, чтобы позволить желанию во всех его формах приблизиться к нему, испробовать этот вид запрещенного jouissance, являющегося единственным стоящим смыслом, который предлагает нам наша жизнь.

ОБСУЖДЕНИЕ

Агнус Флетчер: Фрейд был поистине простым человеком. И вместе с тем для человеческих проблем он находил самые разнообразные решения. Иногда для того, чтобы истолковать человеческие тяготы и проблемы, он прибегал к мифам; например, к мифу о Нарциссе: он видел, что есть люди, которые любят себя, глядя в зеркало. Вот насколько это было просто. Он не пытался плавать по поверхности слов. То, чем вы занимаетесь, напоминает деятельность паука: вы создаете очень тонкую сеть без

Гарри Вулф: Могу ли я спросить вот о чем: не являются ли эта фундаментальная арифметика и эта топология мифом или в лучшем случае лишь аналогией для объяснения жизни разума?

Жак Лакан: Аналогией с чем? «S» обозначает то, что можно записать именно как S. И я сказал, что «S», обозначающее субъект, является инструментом, материей, символизирующей утрату. Утрату, которую вы (как и я), будучи субъектом, испытываете. Иными словами, речь идет о разрыве между тем, что помечает значение, и тем, что является моим актуальным дискурсом, который я пытаюсь выразить в том месте, где вы находитесь не в качестве другого субъекта, а в качестве тех, кто способен меня понимать. Где же здесь аналогия? Эта утрата — она либо есть, либо ее нет. Если она есть, то ее можно обозначить только с помощью символической системы. В любом случае, никакой утраты нет, пока подобного рода символизация не укажет на ее место. Это никакая не аналогия. Это является реальным в определенной части реальности — этот вид тора. Тор действительно существует, и он действительно является структурой невротика. Это не аналогия; это даже не абстракция, потому что абстракция — это своего рода умаление реальности, так что, я думаю, это сама реальность.

Норман Холланд: Я хотел бы прийти на защиту господину Лакану; мне кажется, он занимается чем-то весьма интересным. Я с его работой столкнулся впервые, читая перед коллоквиумом его статью, и мне кажется, что он возвращается к «Проекту научной психологии» — самому раннему из психологических сочинений Фрейда. Текст этот, крайне абстрактный, очень похож на то, что вы написали, хотя вы делаете это с помощью алгебры, а он — с помощью нейронов. Влияние этого документа проявляется на протяжении всего «Толкования сновидений», в письмах к Флиссу и во всех ранних сочинениях, хотя зачастую эти проявления имплицитны.

Энтони Вильден: Могу ли я

Ричард Шехнер: В чем заключается связь между вашей концепцией ничто и работой, которую проделали Гуссерль и Сартр?

Лакан: «Ничто», слово, которое вы использовали — мне кажется, я практически ничего не могу сказать ни о нем, ни о Гуссерле, ни о Сартре. Мне, на самом деле, не кажется, будто я говорил о ничто. Скольжение и трудность схватывания, никогда-не-здесь (оно здесь, когда я ищу там; оно там, когда я нахожусь здесь) — это не ничто. В этом году я объявлю в качестве программы своего семинара то, что я назвал La Logique du phantasme («Логикой фантазма»). Я полагаю, что большая часть моих усилий будет направлена на то, чтобы определить различные виды нехваток, утрат, пустот, которые имеют совершенно различную природу. На мой взгляд, неопределенность самого термина «ничто» делает его в данном контексте неприменимым. К своим разработкам я всегда приступаю слишком поздно. В то же время некоторые вещи для практического применения освоить не так легко. Следует продвигаться поэтапно. Теперь же я хочу попробовать разобраться с другой нехваткой.

(Господин Котт и доктор Лакан обсуждают свойства ленты Мёбиуса у доски.)

Жан Котт: Здесь есть кое-что любопытное, хотя это, может быть, всего лишь случайность: подобные мотивы можно обнаружить в сюрреалистической живописи. Есть ли здесь какая-нибудь связь?

Лакан: Я по крайней мере ощущаю большую личную связь с сюрреалистической живописью.

Жорж Пуле: Эта утрата объекта, которая вводит субъект — можно ли сказать, что она имеет какую-либо связь с ничто, le néant, в концепции Сартра? Есть ли какая-нибудь аналогия с ситуацией пробуждения спящего, которую можно найти в начале произведения Пруста? Вы помните: спящий просыпается и испытывает чувство утраты, отсутствия, которое к тому же является отсутствием его самого. Есть ли здесь какая-нибудь аналогия?

Лакан: Я думаю, что Пруст не раз приближался к определенным опытам бессознательного. У него нередко встречаются подобные отрывки размером со страницу, которые вполне отчетливо можно выделить среди прочих. Так что я думаю, вы правы; Пруст очень близок к тому, о чем у нас шла речь, только вместо теоретических разработок он всегда возвращается к своему занятию — к литературе. Взять хотя бы пример мадемуазель Вентейль, когда ее видит рассказчик с подругой и фотографией ее отца: я не думаю, что какой-либо другой литератор когда-нибудь делал нечто подобное. Возможно, всё дело в самом проекте его произведения, этом невероятном предприятии «обретенного времени», который направлял его даже за пределами того, что доступно сознанию.

Зигмунд Кох: В вашем докладе от меня постоянно ускользал один момент — возможно, потому что вы говорили по-английски. Вы уделили большое внимание целому числу два, его генезису. Ваш анализ, насколько я его запомнил, заключался в том, что, отправляясь от единичной черты, мы обнаруживаем вселенную непомеченного, немаркированного, которая предположительно и приводит вас к целому числу два. В чем состоит аналогическое соответствие между маркированным и немаркированным? Относится ли к маркированному система сознания, а к немаркированному система бессознательного? Относится ли к маркированному субъект сознания, а к немаркированному субъект бессознательного?

Лакан: Из Фреге я напомнил лишь о классе с характеристическими числами 0, который является основанием 1. Если я и выбрал двойку для психоаналитического дискурса, то это потому, что у Фрейда два представляет собой важную схема Эроса. Эрос — это та сила, которая в жизни является объединяющей и которая зачастую оказывается в основании психоаналитических представлений о генитальной зрелости — например, в качестве возможности так называемого идеального брака, который оказывается своего рода мистической идеальной целью. Всё это выдвигается весьма неосмотрительно. Я выбрал двойку, имея в виду аудиторию, не знакомую с Фреге. Один в отношении к двум в первом приближении может играть ту же роль, что и ноль в отношении к одному.

Отвечая на второй ваш вопрос, я, естественно, вынужден опустить многие технические подробности, известные тем, кто отлично владеет фрейдовской теорией. В вопросе вытеснения абсолютно необходимо знать, что в основание возможности вытеснения Фрейд кладет то, что на немецком языке называется Urverdrängung. Естественно, я не мог воспроизвести здесь всю свою формализацию целиком, однако вам следует знать, что формализм метафоры является для меня наиболее важным в понимании того, что в терминах Фрейда называется сгущением.

(Д-р Лакан завершил свой комментарий формулой из «Инстанции буквы» на доске.)

Люсьен Гольдманн: В моей работе, касающейся методов изучения литературы и культуры, меня поражает то, что, имея дело с важными историческими коллективными явлениями, с важными сочинениями, я совершенно не нуждаюсь для своего анализа в бессознательном. Мне нужно неосознанное, и вчера между ними я проводил различие. Разумеется, существуют и бессознательные элементы, и, конечно, я не могу понять, какими средствами индивид объясняет самого себя — это, как я уже говорил, область психоанализа, в которую я не хочу вмешиваться. Однако существует два типа явлений, которые, совершенно очевидно, являются социальными и которые требуют изучения с точки зрения неосознанного, а не бессознательного. Мне кажется, вы сказали, что бессознательное — это обычный язык: английский, французский, — на котором мы все говорим.

Лакан: Я сказал: как язык — французский или английский и т. д.

Гольдманн: Но от этого языка оно не зависит? Тогда я остановлюсь; у меня больше нет в связи с этим вопросов. То есть бессознательное связано с языком, на котором мы говорим в своей сознательной жизни?

Лакан: Да.

Гольдманн: Отлично. Второе, что меня поразило, если я вас при этом правильно понял: вы провели ряд аналогий с процессами, которые обнаруживаются на уровне сознания, где я обхожусь без бессознательного. Есть кое-что, о чем со времен Паскаля, Гегеля, Маркса и Сартра мы знаем без обращения к бессознательному: человек определяется через отношение инвариантов к различиям. Никто не действует непосредственно, “человек бесконечно выше человека”, как сказал Паскаль. Историю и динамизм — даже без отсылок к бессознательному — можно определить только через эту нехватку. Второй феномен, который можно обнаружить на уровне сознания, заключается в том, что сознание, будучи связанным с действием, может быть сформулировано только через конститутивные инварианты, то есть объекты, и через отношение этих инвариантов к различиям. Человек не действует непосредственно на уровне множественности данного. Действие тесно связано с конституированием инвариантов, которые позволяют установить определенный порядок среди различий. Язык существует прежде, чем существует конкретный человек. Связан ли этот язык (французский, английский и т. д.) исключительно с проблемой фантазма? Без символа, языка и объекта не существует никакого субъекта. Мой вопрос в следующем: связано ли формирование этого символизма и его модификаций исключительно с областью фантазма, бессознательного и желания, либо же оно связано с тем, что зовется работой, изменением внешнего мира, общественной жизнью? И если вы признаете, что такая связь есть, возникает проблема: где логика, где постижимость? Я не думаю, что человек — это просто стремление к целостности. Как я говорил на днях, мы имеем дело со сложносоставными вещами, и, чтобы в них разобраться, очень важно различать их составные части.

Лакан: И вы думаете, что работа — это одна из «швартовых точек», к которой мы можем себя в этом дрейфе привязать?

Гольдманн: Я думаю, что человечество, в конце концов, создало некоторое количество очень позитивных вещей.

Лакан: У меня нет впечатления, что книга по истории — очень структурированная вещь. Сама история, которую люди видят отчетливо, только когда речь идет о прошлом, не кажется мне музой, которой я могу полностью доверять. Было время, когда Клио был очень важен — когда писал Боссюэ. Опять же Маркс. Но чего я всегда ожидаю от истории, так это сюрпризов, причем сюрпризов, которые мне до сих пор не удалось объяснить, хотя я приложил немало усилий, чтобы в них разобраться. Я вижу себя в координатах, отличных от ваших. В частности, я бы не ставил здесь вопрос о работе на первое место.

Чарльз Моразе: Я рад видеть в этой дискуссии обращение к генезису чисел. В ответ г-ну Гольдману я хочу сказать, что, изучая историю, я полагаюсь на генезис чисел как на самую прочную реальность. В связи с этим я бы и хотел задать свой вопрос, чтобы понять, действительно ли наши постулаты одинаковы или же они различны. Мне кажется, что в начале своего доклада вы сказали, что для вас структура сознания — это язык, а в заключение вы сказали, что бессознательное структурировано как язык. Если верна ваша вторая формулировка, тогда верна и моя.

Лакан: Бессознательное структурировано как язык — я никогда от этого не отходил.

Ричард Маски: Возможно, я уже исчерпал свою квоту на méconnaissances, однако я

Лакан: Не углубляясь в ваш комментарий, скажу, что понятия и даже множества не являются объектами. Я никогда не отрицал структурного аспекта системы счисления.

Перевод опирается на английский текст, опубликованный в книге "The Structuralist Controversy", а также на его французский перевод.