Квентин Мейясу. Божественное несуществование

Публикуемый текст представляет из себя введение и первую главу диссертации главного «изобретателя странной аргументации» (последняя ещё и «граничит с софистикой») современности, Квентина Мейясу. В настоящей части изобретатель странной аргументации, т.е. философ, преследует попытку обосновать радикальную безосновность, на которой покоятся любые действующие законы природы. Промежуточной задачей, позволяющей реализовать этот глобальный демарш, оказывается попытка обосновать онтологический разрыв между материей, жизнью и мышлением. Старина Квентин не чурается использовать риторику креационистского типа, а потом критиковать креационистов за их риторику. Вишенкой на торте окажется важный тезис о канторовской теории множеств, которая “a priori мыслит необходимое возможное рассеивание всякого мирского закона”. Однако ни один из упомянутых разрывов не был формализован при помощи этой теории. Всё это воистину странно и софистично.

Из божественного несуществования вытекает мир в достаточной мере безумный, чтобы сам Бог мог в нем возникнуть.

Мы никогда в достаточной мере не будем обращать внимания на религиозный, и даже суеверный, исток убеждённости в устойчивости естественных законов. Именно утверждение постоянства [constance] законов нуждается в трансцендентном объяснении, а вовсе не утверждение их возможного коллапса. Устраните божественную трансцендентность, и более ничто не будет гарантировать законы природы: ничто не будет оберегать их от исчезновения или же от появления внутри них других законов, поскольку ничего более не оправдывает чрезмерные привилегии этого постоянства в отношении к любому событию, имеющему место в мире. Эти законы, как и все вещи, должны быть подчинены становлению. Конечно, всякое существование регулируется неким постоянством, которое удостоверяет его [существования] протяженность во времени [duree], и нет никаких сомнений в том, что надежда существующей вселенной на жизнь будет больше, чем упования человека [esperance d’un homme]: не это ли причина, чтобы суеверно превратить её [вселенную] в вечную, но не носящую временный характер? Должна ли бабочка, чьё существование длится день, верить, что человек бесконечен, потому что его жизнь, как ей кажется, длится вечность?

Поверье в вечность и необходимость законов природы является настоящим религиозным фиксизмом нашей эпохи: мы верим в постоянство законов природы на манер святош, которые верят в постоянство видов. Удивительный характер фиксистского суеверия заключается в том, что оно всё же мнит себя рациональным и противопоставляет себя любой религиозности: для современного рационалиста, который является наследником физицистского суеверия Просвещения, сущность религии, напротив, заключается в возможном низвержении законов природы, что идентифицируется им [этим наследником Просвещения] в качестве веры в чудеса. Но, в действительности, именно сущностно религиозная мысль делает из природного постоянства законы, учреждённые трансцендентной Инстанцией, которая гарантирует их и одна может их устранить. В рамках мышления такого типа, законы представляются нам стойкими ко всякому испытанию и подпираемыми божественным порядком. И в таком случае, и только в таком случае, их устранение, в равной мере требует божественного вмешательства.

Мы можем зайти дальше и рассмотреть религии, полагающие, что воля богов к сохранению их законов слаба, поэтому никогда нельзя быть уверенным, что завтра солнце взойдёт. Но эти вариации являются лишь выражением более или менее высокого доверия к божественному порядку. В любом случае, религиозность состоит в том, чтобы верить, что необходимо трансцендентное вмешательство, дабы устранить мирское [mondain] постоянство. И именно в это мы продолжаем верить. Мы устранили богов, но мы сохранили поверье в божественную крепость законов. Мы скрыто придерживаемся абсурдного довода, что лишь бог может устранить законы, в то время сами боги мертвы, т.е. ничто более не может оспорить вечность, присущую постоянству этого мира, но на фоне с этим мы забываем, что такой довод имеет ценность лишь в том случае, если мы допускаем трансцендентное происхождение этих законов, а также тот факт, что созданное Богом может быть отменено только им.

Таким образом, этот набожный атеизм запрещает нам уловить истинную природу имманентности, а точнее тот факт, что это постоянство может устраняться, так как ничто не поддерживает его извне, и нет ничего по ту сторону мира, чтобы гарантировать поддержку этому постоянству. Это сама имманентность мира заставляет законы возникнуть в качестве событий мира. Именно отсутствие основания мира (даже если последний окаймляет ничто [neant]), т.е. тот факт, что не существует никакого Бога, чтобы поддерживать этот мир, хаотично заставляет наш мир проваливаться в себя же: в мир без бога, который разбивает свои собственные законы, насквозь прознает их своей собственной пустотой и заставляет возникать их внутри предшествующих законов.

Ничего не должно лежать в основе подобных возникновений [одних законов в лоне других], лишь пустота вечного отсутствия основания, которая увековечивает падение того, что есть. Внутри себя законы дают возникнуть событиям, которые не сводятся к этим законам [qui ne relevent de leur legalite], поскольку последние истощаются, хотя мы бы хотели сказать, что они изнашиваются. Но не потому, что Бог их устраняет, а, напротив, в силу того, что никакой Бог их не поддерживает. Всякое чудо, таким образом, является экспериментальным доказательством Божественного Несуществования. Доказательством отсутствия, а не вмешательства некоего трансцендентного. Предполагаемое чудо возникновения жизни является доказательством безграничной абсурдности мира; доказательством того, что не существует никакого принципа, чтобы извне заключить в себе хаотичные события становления; доказательством того, что нет закона становления, потому что есть становление законов; доказательством безумия мира без основания и изнанки, где становление бесконечно исчерпывает своё временное постоянство.

Мирское постоянство фактично [factuelle], контингентно, т.е. буквально имеет возможность не быть и на этом основании подчинено возможному изменению. Постоянства являются лишь смутными фактами, инертностями, произведенными самим миром по образцу всякого другого мирского события. Мир не является возникновением событий внутри законов, которые не приемлют изменений, которые сами эти законы содержат и обуславливают. В таком случае эти законы не не подлежат осмыслению в их последнем «почему?» — почему эти, а не другие? — это преимущественно религиозный вопрос, потому что связывает их исток с загадкой. Мир в своей имманентной истине является возникновением событийных постоянств, обреченных на возможное гниение вещей, принадлежащих миру. Речь о возникновениях событийных законов (но не событий внутри законов), примерами коих являются возникновение живого в материальном, мыслящего в живом. Что бы мы не говорили об этом, перечисленные случаи возникновения не подлежат пониманию через детерминизмы предыдущих [возникновений]* - перечисленные вещи являются выражением абсурдности мира, где порой появляется выводящая из равновесия пустота, обрамляющая даже те структуры, которые создают видимость наиболее стабильных. Мир, не имеющий ничего вне себя, чтобы удержать себя, без конца проваливается в себя, а его падение — созидательный бурный поток, чьи волнения являются периодичными, хоть это и происходит без участия какого-либо правила.

Абсурдность мира, мыслимого во всей его радикальности, таким образом, перестаёт быть местом отчаяния, дабы стать полем наиболее радикальной надежды. Дело в том, что теперь абсурдность мира, в его истинной сути, не отождествляется c той ублюдочной [batarde] полу-религиозной, полу-атеистической абсудрностью, что принадлежит к разочаровывающей устойчивости законов природы, безразличных к нашей заботе/жажде [неразборчиво в оригинале] справедливости [к нашей жажде правосудия/к нашей заботе о справедливости]. Интенсивная абсурдность нашего мира определяется через неограниченное возникновение новых и несводимых к предыдущим состояний постоянства, чьё возникновение не смог бы предсказать ни один логик. Так как возникновение законов не происходит (это сама сущность мирской имманентности) в соответствии с неким законом появления законов, т.е. в соответствии с трансцендентной властью Бога, в таком случае самая безрассудная надежда будет легитимирована бессмысленностью [non-sens] этого мира.

Абсурдность этого мира выражается не через тошнотворную бессмысленность, растущую из Сартра, т.е. выражается не через инертное отсутствие смысла, присущее тому, что не мыслит: материя, растительная или животная жизнь. Абсурдность мира куда более радикально выражается через тот нелепый факт, что, посредством эволюционных скачков из бессмысленности живого возникает требование смысла, присущее мышлению. Становление, в качестве бессмысленного бытия, является абсурдным возникновением жизни в лоне материи, а также возникновением мышления в лоне жизни. Бессмысленность мира, таким образом, должна пониматься не в качестве простого отсутствия, смысловой инертности, но в качестве некоего становления бессмысленности, и бессмысленности такого типа, что из неё может возникнуть смысл. Именно эта часто возвращающаяся интуиция должна заставить нас помыслить этот мир в его истине: становление, неуправляемое каким-либо Богом, способно на всё, даже на Бога.

Цель человека — к коей он должен стремиться, чтобы быть верным тому знанию, коим он обладает о мире касательно без-основности последнего, должна упираться наиболее явным образом в нечто, что отныне поддаётся нашему знанию [savoir]. Ибо созидательный поток предоставил доказательство того, что он сумел сделать; удивляясь тому, чем он является, а также неслыханным пролифирующемся формам живого, человек может легитимно надеяться, что возникновение Бога сквозь него самого последует за абсурдным возникновением человека сквозь живое (и окажется, что этот грядущий Бог более не является религиозным Богом, изначальным и созидающим, но возможным Богом философов). Легитимное упование на то, что сущность надежды заключается не в том, чтобы претендовать на необходимость чего бы то ни было, но, напротив, претендовать на реальную возможность любых вещей — возможность, которая в частности исчерпывает, как мы это увидим, рамки пробабилизма. Речь об упование, легитимированном абсурдностью нашего мира, раз уж именно само несуществование Бога является гарантом его возможного возникновения.

Это возникновение ни в коем случае не смогло бы принять формы, которые придаются ему в контексте витализма или профетизма: это возникновение не отсылает к предполагаемому закону эволюции, но лишь к беззаконному надлому всякого закона. Оно ничего не пророчит, поскольку его возможность основывается на радикальной непредсказуемости грядущего. Надежда, переосмысленная через ясное сознание мирского безумия в его чистой имманентности, должна быть рассмотрена через следующую задачу: помыслить ту конститутивную для нашей обеспокоенности связь, что связывает нас с несуществующим богом. Иными словами: что за отношение мы должны поддерживать с Богом и описанным в таком ключе божественным несуществованием?

Первая часть. Возникновение.

1) Проблема индукции и статус разума.

В общем виде проблема индукции может быть сформулирована следующим образом: как доказать, что законы природы, до настоящего момента подтверждаемые посредством опыта, будут всё ещё действовать в будущем? Проблема, сформулированная в таком ключе, никогда не будет разрешена удовлетворительным образом[1]. И как это обычно бывает в таких случаях, проблема будет объявлена ложной. Тем не менее, мы вновь попытаемся разрешить её, и, дабы сделать это, мы «объявим» её формулировку: мы более не будем требовать у разума доказательства постоянства законов природы; напротив, мы будем поддерживать тезис о том, что для разума невозможно доказать подобное утверждение, но мы не утверждаем, будто разум ограничен, так как он не способен доказать эту истину. Дело в том, что [сам тезис о постоянстве законов природы] ложен. Вместо того, чтобы говорить, что при разрешении подобной проблемы разум встречает свои границы, мы выдвинем утверждение, что в рамках этой проблемы разум выражает свою способность a priori обнаруживать истину о мире, а точнее: обнаруживать, что законы природы правда могут меняться. Если этот тезис окажется доказуемым, то в таком случае статус разума в целом окажется модифицированным: разум снова окажется априорным и достоверным [способом] доступа к бытию.

Напротив, вера в устойчивый характер законов этого мира неизбежно приведёт к позиции, в рамках которой, эксплицитно или нет, будет иметь место та или иная трансцендентность, и в соответствии с этой процедурой будет следующее: 1) Утверждение ложного тезиса о стабильности законов природы; 2) Признание немощности разума в деле доказательства этого тезиса (причина этой немощности в ложности этого тезиса); 3) Ограничение разума, позволяющее освободить место для трансцендентности, которое мы заполним на наше усмотрение: Бог или же боги, любой-Другой-разума. В такой ситуации мир в своём основании становится фактом, недоступным для человеческой «конечности», т.е. для разума в присущих ему границах. Лишь вмешательство, недоступное пониманию [intervention incomprehensible][2], в таком случае будет способно дать ответ на эту искусственную загадку. Мы нацеливаемся на «почему» законов, учреждающих этот мир, нацеливаемся на фантастические сущности [entites fantastiques], одновременно детерминированные — и таким образом контингентные (ведь они существуют именно так, почему они не существуют иначе?) — и декларированные необходимыми (подразумевается, что они регулируют становление, но не могут меняться сами). В лице этого простого, но загримированным под тайну противоречия, мир становится открытым для любого откровения, любого пророчества, любой непостижимой глубины. Мы видим очередность происходящего: утверждение ложного, доказательство недоказуемости такого ложного, ограничение разума, установка трансцендентности. Мы устраняем этот «фокус трансцендентности» [tour de la transcendance] в его основании, поддерживая тезис о том, что разум априори научает [enseigne] нас, что законы фактичны, как и всё существующее, и с этого момента не имеют никакой причины быть постоянными.

Утверждая, что законы природы не имеют никакой причины быть постоянными, т.к. они возникают в мире событийно [/в силу обстоятельств], мы ни в чём не поддерживаем иррационализм. Мы, напротив, полагаем, что разум априори способен достичь принципа своего существования: абсолютной контингентности того, что есть, — контингентности, которая неподвластна никакой обуславливающей структуре, [и принимается] на контрасте с универсально допускаемой контингентностью, подчинённой законам. В таком случае разум должен быть переопределён посредством упомянутого особого разрешения проблемы индукции, [переопределён] в качестве того, что априори даёт доступ к радикальной контингентности всякой обусловленной законности того, что есть.

Теперь вопрос заключается в следующем: устранили ли мы проблему, когда отказались от старой формулировки проблемы индукции? Если да, то во что бы мы могли попытаться преобразовать её? Кратко: имеется ли возможность определить индукцию в форме проблемы, если мы отказались от идеи необходимой устойчивости природных законов? Да.

Мы утверждаем, что феноменальные константы в действительности не имеют никакой причины быть константами. Мы утверждаем, что эти законы правда могут меняться. Таким образом, мы обходим ставшую привычной сложность этой проблемы: доказать, базируясь на прошлом опыте, будущее постоянство законов. Но мы впадаем в другую сложность, которая кажется по меньшей мере такой же устрашающей: если законы не имеют никакой причины быть постоянными, почему они не меняются каждое мгновение? В действительности, если некий закон является тем, чем он является, в силу контингентности, он должен иметь возможность меняться постоянно. Кажется, что временная продолжительность законов Вселенной разбивает любые принципы вероятности, поскольку если бы эти законы в действительности были контингентны, они были бы должны иметь возможность, и это верно для каждого мгновения, быть другими, нежели в текущий момент. Их длительность была бы функцией последовательных «бросков костей», которые каждый раз выносили бы решение о продолжении [их существования] или их устранении. В этой перспективе их выраженное постоянство становится вероятностной погрешностью [aberration probabillitaire].

Разрешение проблемы индукции отныне сводится к конструированию приемлемого ответа против подобного возражения.

Конечно, мы можем ответить на него интуитивно, полагая, что «мгновение» не существует. В рамках приведённого возражения закон должен был бы мыслиться в качестве способного к изменению в интервалы времени, произвольно полагаемые в качестве маленьких, но, в равной мере, как бесконечно большие, если смотреть на это в разных масштабах. Если что-то существует, то это потому, что оно длится, и его собственная длительность не является в той или иной мере маловероятной относительно бесконечности времени, а также потому, что оно растягивается на секунду или же на миллиарды лет.

Тем не менее, этот ответ, хотя мы, по правде говоря, полагаем его легитимным, не может быть допущен в его нынешнем виде, так как всё то, что он предполагает (в частности это касается природы времени и его бесконечности, а также идентификации бытия и длительности [duree]). Строгий ответ должен установить, что вероятностное умозаключение нелигитимно, если мы говорим о контингентности законов, и это сводится к производству приемлемого концептуального различия между контингентностью законов и привычным концептом контингентности, мыслимой в качестве случайности, подчинённой законам вероятностей. Если кратко, проблема индукции становится проблемой различия между контингентностью и случайностью. Именно это различие мы попытаемся концептуализировать.

Но до этого интуитивно и кратко резюмируем концепцию времени, к которой нас приводит решение проблемы, на которое мы нацелились.

2) Возникновение ex nihilo — рациональный концепт.

Мы утверждаем, что имманентизм, последовательно утверждаемый в своей радикальности, подразумевает мир, не имеющий ничего за пределами себя, чтобы ограничить потенцию к появлению нового. Если за пределами мира нет ничего, что воздействует на последний, то он является единственным источником как возникновения, так и исчезновения чего-либо. Существующее [ce qui est], всецело принадлежащее миру (и это потому, что оно принадлежит только ему), насквозь контингентно. А поэтому новое не должно рассматриваться в качестве последствий некой «уже-вот» [deja-la] трансцендентности, которая, именно в силу того своего существования, на самом деле воспретила бы всякое истинное появление нового: если бы Бог был истоком возникновения, то время представлялось бы чем-то скудным, так как «потом» было бы лишь ослабленной версией существовавшего изначально. Если же, напротив, время изобилует появлением по-настоящему нового, то последнее не имеет никаких границ.

Если возникновение носит имманентный характер, то оно абсурдно, а поэтому — способно на всё. Когда мы говорим про возникновение ex nihilo, мы не подразумеваем под этим что-то, явившееся из ничто, но, если выражаться классических терминах, имеем в виду, что последствия [effet] оказываются больше, нежели причина [cause]. И это «больше» не имеет какого-либо основания [raison] для своего пришествия, поскольку ничего (никакой закон) не может его ограничить. Таким образом, ex nihilo не является понятием религиозной природы: возникающее в мире возникло не от некоего Бога, но от отсутствия всякого Бога, а также принципа, управляющего становлением. Возникновение ex nihilo — единственный концепт, имманентный становлению.

Тот факт, что Бог не существует, демонстрирует ошеломительную потенцию к новому, что принадлежит нашему миру, который (будучи один и по причине того, что он один) разбивает рамки своих законов: мир ни в чём не является заложником того, что возникает в нём, так как возникновение затрагивает цельность того, что принадлежит миру. Мирское обречено на изменение, в то время как изменение не имеет остатка: не существует детерминированного субстрата становления, детерминированной субстанции, остающейся неизменной в изменении. Мыслить становление — мыслить вечный беззаконный избыток становления над законами становления, т.е. над тем, что временно возникает в качестве постоянства становления.

3) Контингентность и случайность.

Таким образом, изменение не должно мыслиться в качестве подчинённого некоему структурирующему закону, который ограничивал бы его внутри самой по себе неизменной рамки. Мы всегда мыслили контингентность мира, руководствуясь моделью случайности [hasard]. Тем не менее, случайность предполагает наличие предшествующей структуры, внутри которой она и будет действовать. Вероятностное, например, проявляется через игральные кости, т.е. через предварительно фиксированные случаи [cas] (шесть сторон игральных костей), которые сами по себе не подлежат изменению. Поэтому случайность [hasard] всегда предполагает наличие закона: закона, в соответствии с которым непрерывно будет иметь место один из фиксированных случаев и только один. Становление [devenir], зависящее от случая, является неким «случанием» [un «advenir», т.е. «тем, что случается] случаев, но не становлением этих случаев: вероятностное становление [devenir aleatoire] рассматривается как «свободное» произвести любой из этих случаев, но не может привести к возникновению новых случаев. В силу этого мы не можем мыслить контингентность самих законов, пользуясь этим концептом (дело в том, что определённый закон всегда предполагается происшествием некой случайности) как и не можем помыслить возникновение радикальной новизны, поскольку возможные последствия вероятностного [aleatoire] события будут законно, а также по определению, уже известными (что означает, что они будут подлежать внесению в реестр возможных случаев).

Тем не менее, мы, напротив, задали становление в качестве возникновения, которое не подчиняется какому-либо случаю, т.е. задали его в качестве появления ранее не существовавших случаев, в действительности не существовавших законно: не существовавших в действительности, а не просто ранее неизвестных нам. Становление не должно мыслиться в качестве появления случаев, чьё законно установленное множество было бы само по себе неподвластным становлению. Это появление новых [случай]ных множеств [ensemble de cas], т.е. нового постоянства становления, само по себе не может подчиняться закону появления законов: оно отождествляет становлением с появлением законов без закона появления законов.

Контингентность мира, а вместе с ней и возникновение чего-то нового, приходящее на ум в данном контексте, всегда мыслилось в соответствии со проблематичной моделью контингентности, подчинённой той самой случайности, что размещается в рамках, которые эта случайность не может разбить. Эта подчинённая концепция контингентности является общепринятой ещё со времён Платона (и даже со времён Гераклита и, как мы увидим дальше, Фаллеса), так как понятие случайности, как мы его определили, возникает из античной концепции контингентности. Таким образом, платоновский феномен и аристотелевское виртуальное ослабляют, затуманивают и паразитируют на идеальной структуре, которая сама по себе вечна и недостижима для виртуальности и изменения. Впрочем, это подчинённое положение контингентности в равной мере является и следствием атомистического материализма, так как творение нового, удостоверенное случайным clinamen’ом, имеет место лишь внутри вечных законов атома — тех законов, которые сам clinamen не может разбить.

Платон всё ещё задает тон по части восприятия становления. Феноменальное имманентное изменение не является по-настоящему созидательным, потому что исключительно актуализирует множество идеальных и уже существующих Случаев. Предсуществование идей помещает их в некую совокупность возможного, принадлежащую феноменальному становлению, которую [т.е. совокупность] последнее беспорядочно актуализирует, но ни в чём не может его модифицировать: феноменальное становление не может создавать новых идей, поскольку оно сущностно является нехваткой, пассивностью, которая перемешивает бесконечное множество идеальных сингулярностей. Мы не мыслим иначе, когда делаем из становления вероятностный процесс [processus aleatoire] актуализации случаев, чья совокупность сама по себе не является возникшей из становления и не может в свою очередь подлежать изменению. В этом привычном представлении о времени становление пассивно актуализирует случай [des cas], но они не возникают сами по себе. В этой перспективе подчинённая контингентность, таким образом, свободна в том, чтобы работать на манер чистой контингентности, но без возможности выйти за определённые принципиальные границы, которые остаются недосягаемыми для её [чистой контингентности] хаоса. Случайность является абсолютной контингентностью, но ограниченной: абсолютная в зоне своего действия, но ограниченная последней. Эта обусловленная контингентность, всегда отождествляющаяся с той единственной мыслью, какую мы имеем о контингентности, логически обеспечивает место для структурированной логики контингентности, ставшей случайностью, т.е. исчислением вероятностей.

В текущий момент мы можем точно сформулировать различие между случайностью и тем, что мы называем контингентностью: случайность — это непредвиденное вмешательство некоего случая, принадлежащего Вселенной детерминированной случаев [Univers de cas determiné[, будь она конечная или же нет; контингентность — это появление случай[-]ной Вселенной [Univers de cas], которая не принадлежит никакой Вселенной cлучай[-]ных Вселенных. Это определение контингентности, которое мы проясним далее, покоится на следующем принципе: мы покажем, что если контингентность законов отождествляется с появлением некой Вселенной, содержащей возможные случаи, а также зададим несуществование некой Вселенной-Целого [Univers-Tout], которая включала бы в себя все возможные случай[-]ные Вселенные [possibles Univers de cas], то в таком случае невозможно применить пробабилистскую аргументацию при возникновении или возможном [eventuelle] исчезновении того или иного закона. И это так, поскольку не существует Вселенной случай[-]ных Вселенных, которая единолично бы устанавливала вероятности. Тогда проблема индукции располагала бы принципом своего решения. Далее, мы нацелимся на прояснение концепта различия между контингентностью (непросчитываемым) и случайностью (просчитываемым), которое в конечном счёте окажется очень простым. Но это различие будет установлено как истинное, а не исключительно гипотетическое, лишь во второй части текста. Речь пойдет о том, чтобы доказать действительное [effective] несуществование Целого [Tout] случай[-]ных Вселенных. Речь идёт о несуществовании, которое, будучи единожды доказанным, принесёт рациональное решение проблемы индукции.

Обратим внимание, что теперь в рамках этого различия возможно очень строго помыслить возникновение ex nihilo. Помыслить становление в его истиной сути означает, с нашей точки зрения, помыслить контингентность, неподчинённую всякой обуславливающей структуре, помыслить его в противоположность вероятностному [l’aleatoire], которое действует лишь внутри некой Вселенной, содержащей возможные заранее фиксированные случаи, т.е. совокупности случаев, которые в-себе не подлежат изменению. Случайная концепция становления полагает, что всякая новизна является новизной для-нас, но

Таким образом, мы утверждаем, что возникновение жизни в лоне материи не является возникновением «чего-то», что было «изначально»[en germe — в зародыше] внутри материи в качестве одного из её свойств, которое когда-то всего лишь не имело благоприятной возможности проявить себя. Мы отвергаем идею, в соответствии с которой страдание, удовольствие и восприятие в его чувственном содержании могут рассматриваться в качестве эпифеноменов специфичной материальной конфигурации, т.е. в качестве возможного случая, принадлежащего некой материальной Вселенной, существовавшей испокон веков. Мы, в равной мере, отвергаем идею о том, что эта новизна является следствием некоего трансцендентного принципа. Мы полагаем, что возникновение жизни выражает становление в его сути, т.е. возникновение ex nihilo (а не ex Deo) из качественно нового постоянства, из происшествия [avenement], которое как таковое не может быть подчинённым закону возникновения законов.

Перед обращением к доказательству того, что ещё представляется лишь тезисом, попытаемся придать строгую форму тому, что выступает ядром этого тезиса: необходимому различению между случайностью и контингентностью. Для этого мы начнём с того, что покажем, как концепты контингентности и возникновения в том виде, в каком мы их сформулировали, напрямую отсылают к математической революции, учреждённой Кантором, а точнее — к теории множеств и той модификации, что выступает основополагающей для концепта бесконечности, выводимого из этой теории. Очевидно парадоксальным образом сближая возникновение ex nihilo с par excellence рациональной мыслью, коей является математическая теория множеств, мы завершим нашу демонстрацию того, что этот концепт [возникновение ex nihilo] не имеет ничего религиозного, но, напротив, выступает всецело имманентным.

4) Канторовская бесконечность и несуществование целого.

Выражаясь пафосно, можно сказать, что существует простая математическая формализация контингентности, трактуемой в качестве возникновения ex nihilo. Для этого достаточно пересмотреть контингентность, отталкиваясь от редукции понятия закона к определённому множеству возможных случаев, будь оно конечным или бесконечным. Некий закон, мыслится ли он в детерминистском ключе или же вероятностно [aleatoire], в действительности является ничем иным как частным случаем множества [заранее] исчисленных случаев. Поэтому через эту редукцию закона к случай[-]ному множеству мы попытаемся ухватить рациональность возникновения ex nihilo, показав, что последнее мыслимо через обращение к частному случаю концепции бесконечности [infini], введённой Кантором. Именно эту беконечность [infinite], обрисованную в чисто философском ключе, мы впоследствии постараемся помыслить.

Сторонник «вероятностной законности» [legalite aletoire] отождествляет мир со Вселенной возможных законно фиксированных случаев, т.е. заранее существующих до их возможного осуществления [leur eventuelle decouverte] и конституирующих возможные потенциальности этой Вселенной (смутно отождествляемой с «материей» или «реальным»). Полностью детерминистская версия Вселенной, в равной мере, определяет множество возможных случаев, но последние могут быть связаны между собой посредством функционального закона, что позволяет, зная один из случаев (рассматривающийся как изначальное условие), однозначно определить следующий. Неизменная тотальность возможных случаев, таким образом, предполагается в обоих упомянутых концепциях. Тем не менее, как раз возможность такой тотальности я буду оспаривать, чтобы деконструировать пробабилистскую Вселенную и произвести концепт, вводящий различие между случайностью и контингентностью: поэтому аргументация будет a fortiori иметь ценность применительно к детерминистской Вселенной. Там, где в разговоре о новизне сторонник вероятностной концепции [vision aleatoire] мира претендует на утверждение о том, что этот случай лишь неизвестен нам, но на уровне вечности он вписан в «реальное» на основании потенциальности, детерминист скажет, что всякая попытка оспорить закон должна предоставить место для более всеобъемлющего закона, включающего в качестве возможного случая упрямящийся феномен. В каждом случае имеет место абсолютный отказ от существования ex nihilo, рассматриваемого в качестве чего-то иррационального и имеющего религиозную почву.

По примеру сторонника вероятного мира [monde aleatoire], мы можем отринуть тезис о том, что детерминистский закон позволяет вывести последовательность случаев между собой, однако не отрицая, что над миром господствует вечное постоянство: постоянство мира, таким образом, не размещается на уровне последовательности случаев, но на уровне постоянства множества возможных случаев — тех случаев, которые конституируют столько-то «свойств» этой Вселенной. Например, мы скажем, что страдание — это свойство определённой пространственной конфигурации материи (конфигурации некоего живого организма развитого в достаточной мере), в то время как написание «Дона Джованни» Моцарта — это другое возможное свойство, связанное с иной конфигурацией материи, собранной в рамках нейронных связей и т.д. Мы не можем вывести, находясь в пробабилистской концепции, случаи в их последовательности, потому что эта последовательность случайна, но мы могли бы легально раз и навсегда исчислить эти случаи в их тотальности, даже если в действительности их вероятная бесконечность никогда не даст нам возможности завершить их перечисление.

В соответствии с этой концепцией было бы иллюзией полагать, что нечто могло бы возникнуть из ничего: становление мыслится как простая актуализация свойств, «в зародыше» содержащихся в материи, что формально тождественно актуализации возможных случаев некой вероятной Вселенной [Univers aleatoire]. Когда возникает новый случай — отличный от

Со времён греков всегда навязывается именно такая концепция становления: актуализация потенциальностей случайной или детерминированной Вселенной, чьи возможные случаи сегодня (и лишь это отличает нас от греков) без сомнения рассматриваются как бесконечные. Новизна, т.е. то, что случается, уподобляется уже существующему в зародыше потенциалу, находящемуся внутри Вселенной, все возможности которой по факту являются не-исчисляемыми, потому что они бесконечны, но по закону они исчислимы, потому что конституируют саму тотальность, которая не подчинена становлению: становление является вторжением в реальность некоего случая, но не созданием случая, ранее не существовавшего до этого ни «реально», ни «в потенции».

Предполагаемая метафизика, ложащаяся в основу такого взгляда на становление, таким образом, состоит в следующем: 1) отождествить мир с бесконечной тотальностью, 2) тем самым отождествить бесконечность и Целое [le Tout]. Непосредственным следствием этого является общепринятая концепция становления подчинённого закону или же последовательному множеству законов, будь то детерминистские (функциональные) или же случайные (пробабилистские) законы. Если существует некий предельный закон становления, пускай и вероятностный, то в равной мере должно существовать представляемое в совокупности [totalisable] множество возможных случаев, пускай и бесконечное. Чтобы эти случаи были законно исчисляемыми (т.е. существующими в качестве возможных свойств «первой материи», чьё бесконечное множество свойств само по себе не подчиняется изменению), эти случаи должны конституировать тотальность случаев самих по себе, которая была бы независима от становления. В силу этого, становление никоим образом не производит ничего нового: оно актуализирует лишь случаи этой тотальности.

Если мы отказываемся от этой концепции становления, то мы полагаем, что Целое [le Tout] не может существовать, чему нас и учит теория множеств, постулируя, что бесконечность никоим образом не может быть отождествлена с Целым.

Этот момент имеет крайнюю важность, потому что он позволяем нам понять, чем является эпоха модерна [modernite], и каким образом канторовская бесконечность (и только она) кладёт ей конец.

Кратко резюмируем, почему так происходит. Революция мышления, учреждённая Кантором, заключается в том, что он предположил возможность дифференцировать бесконечности [на разные бесконечности, differencier les infinis]. Возможно помыслить равенство или неравенство двух бесконечностей: два бесконечных множества равны, если между ними существует взаимно однозначное соответствие, т.е. биективная функция, которая всякий элемент одного множества приводит в соответствии с одним и только одним элементом другого. Они неравны, если такого соответствия не существует. Вычисление, относящееся к количественному разнообразию бесконечностей, таким образом, становится возможным. Кроме этого, возможно доказать, что вне зависимости от рассматриваемой бесконечности с необходимостью существует бесконечность с более высоким кардиналом. Достаточно сконструировать (и это всегда возможно) множество частей этого бесконечного. Таким образом, не существует возможности помыслить некую последнюю бесконечность, мощнее которой нельзя было бы найти. Впрочем, «первая» бесконечность, т.е. наименьшее из бесконечных, определяется в качестве наименьшего ординала, который следует за

Тогда мы можем понять, в чём состоит различие между бесконечностью [infini] и Целым [le Tout]: Целое выступает в качестве чего-то, за чем ничего не следует, в то время как бесконечность есть то, что не следует за

Основа для разрыва с эпохой модерна была очевидным образом предоставлена нам Кантором. Эпоха модерна была добровольным переходом от закрытого мира греков к бесконечному миру новой физики. Но это бесконечность является бесконечностью исчисления бесконечно малых, т.е. той границей, к которому конечное может «до бесконечности» стремиться, но за пределы которого никогда нельзя выйти. Бесконечность эпохи модерна, как бесконечность исчисления бесконечно малых новой физики, является бесконечностью, которую нельзя преодолеть. Таким образом, эпоха модерна не порывает с греческой концепцией мира как Целого, она довольствуется тем, что мыслит Целое в качестве бесконечного, а не конечного. Но вместо того, чтобы устранить представление о мире как целом, эта концепция делает из самой бесконечности Целое. Если выражаться на манер Гегеля, то эпоха модерна является переходом конечного к бесконечному, но такому бесконечному, которое является лишь элементом конечного, так как бесконечное модерна, как и конечное древних греков, остаётся закрытым. Эта концепция мира покоится на том, что мы именуем не математическим, а алгебраическим взглядом на реальное. Конечно, алгебра является одной [из] математик [algebte est une mathematique], но математикой которая отныне является частным случаем [specifique] математики, основывающейся на теории множеств. Дело в том, что алгебра может быть определена в качестве «тоталиризирующего взгляда» с позиции математических множеств [vision totalisante des ensembles mathematiques]. В действительности алгебра является изучением Групп: тем не менее, Группы являются частными множествами, которые сконструированы так, чтобы не было возможности выйти за их пределы.

Группа — это множество, определённое [defini] посредством одной или множества операций, называемых внутренними законами композиции, которые, в тот момент когда они применяются к некоторым [des] элементам этого множества, производят тот или иной результат, всегда принадлежащий этому множеству[7]. Группа может быть конечным или бесконечным множественным [multiple].

Алгебра, сопрягаемая с топологией, которая позволяет первой использовать понятие предела, уходящего в бесконечность, является, таким образом, местом, из которого исходит мышление эпохи модерна. Когда мир мыслится алгебраически через обращение к модели Группы, он предстаёт в качестве бесконечного, и в то же время закрытого, множества возможных следствий. В таком случае нам понятно, откуда проистекает концепция имплицитного мира [monde implicite] у физиков или биологов, которые par excellence принадлежат эпохе модерна. В силу того, что науки о природе видят мир лишь через очки алгебры, они схватывают только результаты алгебраических процедур. Эти науки воспринимают мир посредством пред-данного множества возможных случаев. Поскольку множество этих случаев является бесконечной множественностью [multiple infini], мы можем лишь до бесконечности приближаться к нему: но мы законно скажем, что оно существует. Мир возникает в качестве такого бесконечного множества предсуществующих случаев. Тогда время воспринимается здесь в качестве того, что производит актуализацию этих потенциальных случаев, но не в качестве чего-то, что могло бы творить ранее несуществовавшие случаи (даже потенциально). Поэтому возникновение ex nihilo кажется религиозным понятием по части того, что оно подразумевает время, которое могло бы рождать [creer] случаи, т.е. выходить за пределы всякой предсуществующей тотальности случаев, даже бесконечной.

Мы отчётливо видим, почему эпоха модерна радикально противопоставляет себя концепту созидательного возникновения [surgissement createur]. Тем не менее, вот с чем согласен весь мир: имеется иррациональный сторонник творения ex nihilo, который изобличает математическую слепоту науки, неспособную углядеть в мире чистую мощь творения, которое манифестирует существование трансцендирующей целесообразности [finalite transcendante]; в равной мере, существует сторонник концепции математической рациональности мира, соотносящий [т.е. сторонник] творение ex nihilo с

Этот тезис находится в центре нашей аргументации. Надлежащим образом уточним его.

5) Не существует Вселенной вселенных случая.

На секунду предположим, что канторовская концепция бесконечности укоренена онтологически [soit ontologiquement averee]. Мы утверждаем, что тогда возникновение ex nihilo является единственным подлинно рациональным концептом становления. Аргумент, обосновывающий этот тезис очень прост: мир бесконечен, но существует неограниченная [indefinie] череда бесконечностей, и нет никакого смысла мыслить целое этих бесконечностей, так как не может быть бесконечности, за которой не могла бы следовать более мощная бесконечность. Пускай имеется бесконечная вероятная Вселенная [Univers aleatoire inifni]: эта бесконечность всегда качественно определена (например, бесконечность действительных чисел). Существуют и другие возможные Вселенные, чья мощность была бы бесконечной, но отличной от бесконечности R (множества действительных чисел): почему и по какому праву можно отождествлять возможные случаи мира (речь о том, что возможно в нём) с одной определённой бесконечностью в ущерб всем остальным? Если мы зададимся целью квантифицировать [quantifier] целокупность [totalite] возможностей мира, то лишь итоговая бесконечность, т.е. бесконечность, включающая все возможные бесконечности, могла бы рассматриваться в качестве вероятной Вселенной потенциальных возможностей мира [Univers aleatoire des potentialites du monde], т.е. как Вселенная возможных случай[-]ных Вселенных [Univers des Univers possibles de cas]. Но число этих Вселенных не может быть ограничено даже не в силу того, что оно нам неизвестно, а поскольку такое число не существует. Нет никакого смысла полагать бесконечное множество, вмещающее в себя все существующие множества, ибо такая Бесконечность-Целое подразумевала бы невозможность того, чтобы иная бесконечность следовала за ней, что не имеет никакого смысла.

Таким образом, не существует случайной Вселенной возможных вероятных Вселенных [Univers aleatoire des Univers aleatoires possibles], потому что не может быть тотализации множества кардинальных чисел. Тогда мы можем рассматривать становление не в качестве актуализации возможных случаев случайной Вселенной, но в качестве возникновения некой новой Вселенной возможностей, которая замещает предыдущую и накладывается [se surajouter] на неё. Поскольку не существует Вселенной случайных Вселенных мы [не]* можем лишь сказать, что появление новой Вселенной «реализует» свойства, изначально содержащиеся в

Такова сущность становления: возникновение закона (случай[-]ной Вселенной) без опоры на

6) Становление и качество

В своей истине становление, таким образом, не является актуализацией последовательно исчисляемых возможных случаев некой постоянной Вселенной, но возникновением Вселенных возможных случаев, опись которых по сути не может состояться в виде одной Вселенной случай[-]ных Вселенных [Univers dе Univers de cas], поскольку Целое этих Вселенных не может существовать. Таким образом, раз уж возможные Вселенные возможных случаев [les Univers possible de cas possibles] не могут быть последовательно исчислены в качестве возможных случаев, принадлежащих одной Вселенной Вселенных, то в таком случае: 1) Мы говорим о возникновении ex nihilo, ибо речь не идёт об актуализации изначально существующей потенциальности под видом последовательно исчислимого случая Вселенной-Целого; 2) Возникновение ex nihilo ускользает от всякого закона вероятностей, потому что оно не может быть частью какой-либо Вселенной с её потенциалом. В силу этого мы достигаем истинной качественной новизны, так как она не является простой манифестацией «уже-тут» [deja-la] (т.е. исчислимым случаем предсуществующей Вселенной), но представляется как радикальная новизна, которая манифестирует контингентность мира в его истине, — новизне, выходящей за пределы всякой случайности и в силу этого не подлежащей тотализации в один божественный закон законов.

Качество, ибо последнее представляется чем-то нередуцируемым для любого детерминизма и любой причинной генеалогии, отождествимо с возникновением непредсказуемой, невыводимой, невероятной, неисчислимой и противозаконной [Illegal] случай[-]ной Вселенной. В действительности качество не может быть выведено как чистый факт, чистая сингулярность, из чего бы то ни было: оно представляется сырым существованием, кое не имело бы никакого смысла выводить из закона [qu“il n”y aurait aucun sens a tirer d’une loi] и высвобождать из количественного всеобщего [universel quantitatif]. Если качество возникло, то оно возникло из ничего, так как целого, объединяющего все возникающие случаи, не существует. Примечательный факт: в грубой [brute] фактичности качества непосредственно являет себя несуществование Целого [родительный падеж] мира. Дело в том, что фактичность качества отсылает к его возникновению ex nihilo, которое, в свою очередь, отсылает к отсутствию изначального Целого.

Возникновение ex nihilо, таким образом, представляется в качестве концепта, par excellence отсылающего к миру без Бога, и позволяет образовать иррелигиозный концепт первоначала [un concept irreligieux de l’origine]. Современный подрыв доверия, который охватил всякое мышление о первоначале, покоится на всё той же ошибке: проблема первоначала представлена как лишённая всякого смысла, изначально религиозная и безынтересная для действительно имманентной мысли. Но таким образом религиозное протаскивается в мысль, потому что в область рационального переносится религиозный запрет, нависающей над всякой мыслью о первоначале: сюда переносится положение о том, что первоначало немыслимо как чистый нонсенс, ибо оно трансцендентно, подобно божественному деянию, всякому человеческому пониманию. Вышесказанное выражает изначальное положение веры, чья победа над умами сегодня столь бескомпромиссна, что даже непреклонные атеисты, как кажется, продолжают подчиняться этому.

Этот отказ философски мыслить понятие первоначала, таким образом, исходит из постулата, в соответствии с которым первоначало может быть мыслимо лишь в религиозной манере. В действительности всякий отказ от идеи возникновения ex nihilo может привести лишь к трансцендентности. И это происходит по двум причинам, одна из которых является основной и долговечна, в то время как другая — современна и фактична [factuelle].

Первая причина отсылает к тому, что возникновение новизны по определению невозможно растворить в том, что существовало ранее. Если разум отождествляется с мышлением об устойчивости законов, то будет невозможно рационально помыслить возникновение жизни в лоне материи, потому что будет невозможно понять, как лишённое жизни может произвести, отталкиваясь от некой «геометрии» (всегда материальной), множественность аффектов [muliplicite d’affects]. Вторая причина является количественной и отсылает к фактам, которые представляют сегодня проблему с точки зрения их вероятностных отклонений [abberation probabilitaire]. В действительности, возникновение материальных конфигураций, которые поддерживают жизнь или же мышление, кажется сегодня чрезвычайно маловероятной; и это имеет место, идет ли речь о возникновении первых составных компонентов жизни, эволюции видов, а также возникновении или эволюции человеческого мозга. Кажется, что вероятностная модель [modele aleatoire] неспособна отдать отчёт ни в новизне, ни в малой вероятности становления живого. Обращение к трансцендентной целесообразности, дабы подхватить ошибку случайной модели, становится естественной альтернативой.

Мы предлагаем заместить эту альтернативу, лежащую между рациональной случайностью и религиозной целесообразностью, основывающейся на разуме альтернативой случайности и контингентности. Дело в том, что возникновение ex nihilo, как только оно включается в имманентность, освобождает мысль от тех тупиков, к каким её приводила случайность, поскольку маловероятность перестаёт являться возражением против имманентности возникновения, дабы, напротив, стать её [имманентности возникновения] наиболее красочной иллюстрацией.

Мы разовьём этот последний пункт, поближе рассмотрев пример возникновения жизни в свете контигентности переопределённой в таком ключе.

7) Возникновение живого.

Возникновение живого в сердце материи манифестируется через три следующих параметра:

1) На качественном уровне возникает множество аффектов, с абсолютной новизной которых мы должны согласиться (при условии, что нами не поддерживается гилозоистский тезис), а также их возникновением ex nihilo: Дело в том, что мы не видим, в чем смысл делать из страдания и удовольствия «потенциальные» свойства материи, связанные с одной из её геометрических сборок [car on ne voit pas quel sens il peut y avoir à faire de la souffrance ou de plaisir, une propriété “potentielle” de la matière liée à l’un de ses agencements géométrique].

2) Эта множественность ощущений связана с постоянством, которое ей свойственно: находясь в эмпиристской перспективе, мы скажем, что повседневные знания о живом проистекают из такого постоянства (качественное восприятие огня, за которым следует ожог и т.д.);

3) Эта множественность накладывается на множественность, к которой причастна материя, рассматриваемая в качестве Вселенной свойств, поддающейся количественному определению. Жизнь обладает неким материальным бэкграундом: материальной конфигурацией, которая поддерживает её и посредством которой она может рассматриваться, однако не будучи редуцированной к этой конфигурации, ибо теперь существует конкретное множество ощущений [sensations], накладывающихся на геометрические конфигурации материи.

Абсолютный характер возникновения живого в сердце материи в равной мере может быть заметен и количественно, т.е. с точки зрения количественных законов самой материи, в силу крайне низкой вероятности возникновения материальной конфигурации, которая поддерживает жизнь. Если однажды возникшая материальная конфигурация жизни, как кажется, в силу своей наследственности подчиняется вероятностному постоянству материи, то появление этой конфигурации разрушает законы последней. Именно эта поразительная маловероятность возникновения материальных составляющих жизни конституирует главную проблему современной биологии. Дарвинизм переживает кризис по той же причине: гипотеза о том, что генетическая случайность [hasard genetique] лежит в основании новых видов не отсылает к

Мир представляется нам двумя способами: 1) В качестве возникновения постоянств, которые по причине несуществования загадочного и трансцендентного унифицирующего принципа (Бога), не могут быть подчинены некому закону возникновения законов и, в силу этого самого факта, оказываются в разрыве с предшествующими законами (в частности, теми, которые носят устойчивый характер) [surtout frequentielles]. Именно поэтому мы имеем дело с появлением [apparitions, мн.число], которое разбивает все существующие законы и, как кажется, манифестирует работу некой трансцендентной инстанции, в то время как оно, напротив, лишь выражает её тотальное отсутствие. Жизнь возникла, разрушив все вероятные [пути развития] материи, потому что она [жизнь] не является возможным случаем тех законов, что регулируют материю; сходным образом виды возникли, разрушив все вероятностные законы, отсылающие к генетической случайности [accidents genetiques], потому что новые виды не являются монструозными возможными случаями, унаследованными от старых видов. Речь идёт о возникновении постоянств, которые ни в коей мере изначально не были включены в баснословный скрытый принцип вселенной, т.е. о возникновении ex nihilo. Появляясь, эти законы не могут быть подчинены принципу вероятности, потому что они не являются возможными случаями старых законов, из которых они всплыли на поверхность[9]; 2) В качестве множества фактических постоянств [constances factuelles], которые разные науки о природе пытаются описать. Только когда эти науки оказываются лицом к лицу с возникновением подобного постоянства (например, жизни), то они не могут надеяться на то, чтобы тем же способом препарировать [degager] некий закон возникновения законов, тем самым оказываясь перед феноменом, выходящим за пределы всякого «расчёта вероятности»[mise en probabilite]. Науки о природе сводятся к тому, чтобы настолько точно, насколько это возможно, описать эти постоянства, максимально сокращая поле своего возможного применения. Только внутри такого описания постоянства мира эпистемологические понятия детерминизма и пробабилизма являются легитимными.

Но когда феномен не описывается законом (в частности, говорящем о вероятности), то ни в коей мере не нужно обращаться к

Когда мы оказываемся лицом к лицу с возникновением жизни или же с последовательным возникновением видов, мы спонтанно думаем, что такой феномен является крайне маловероятным в отношении законов материи. В действительности, мы думаем, что множество иных возможных случаев могли бы быть реализованы: почему речь идёт именно об этом случае? Но другие возможные случаи, с которыми мы сравниваем жизнь, являются случаями, в контексте которых ничего не случается: другие конфигурации материи, в которых жизнь не появляется, а законы материи соблюдаются, и никакое качество не проявляет себя. Тем не менее, возникновение не является исключительно возникновением событий внутри уже появившихся законов, но, в равной мере, возникновением законов вне всякого закона: таким образом не стоит удивляться тому, что жизнь возникла, так как если возникновение имеет место, то речь идёт о возникновении новизны. Нет никакого смысла делать из этой новизны некий [возможный] случай, относящийся к материи, на том же основании, что и другие случаи, внутри которых не появляется ничего нового, а затем удивляться тому, сколь невероятным было его становление. Ведь дело в том, что этот возможный случай не является неким возможным случаем материальной Вселенной. Возникает сенсорная [sensitive] новизна жизни, а в то же время возникает и поддерживающая её материальная конфигурация; но нет никакого смысла полагать, что материя потенциально заключала в себе жизнь в качестве свойства этой конфигурации, коя отныне её поддерживает. Это было бы тождественно тому, чтобы сказать, что страдание является потенциальным свойством материи в той же степени, в какой таковым [свойством] является расщепление атомов: материя не является спящей жизнью. Жизнь возникает из ничего [de rien], но не является производной от того или иного свойства материи, и это возникновение сопровождается её материальной конфигурацией, которая является её фактичным и постоянным каркасом [le pendant].

Такова сущность этого постоянства: ещё до его возникновения не было ничего такого, что требовало бы, чтобы некая конфигурация произвела жизнь, поскольку такое утверждение не имеет никакого смысла, т.е. утверждение, делающее из материи потенциальную жизнь или жизнь в состоянии сна. Дабы выразить это в виде закрепляющего сказанное трюизма: материя не дремлет, потому что материя безжизненна. Но возникновение жизни сопровождается материальным постоянством, которое, однажды возникнув в качестве конфигурации для жизни, непрерывно сопровождает её. До того, как мы будем оспаривать возникновение ex nihilo за его фантастичный характер, необходимо задаться вопросом, не является ли более сказочной материя, которая любит поспать.

В целом, материализм, который отрицает возникновение ex nihilo за его фантастичный характер, приходит (при условии, что он последователен) к такому же фантастичному утверждению (помимо этого — иррациональному), в соответствии с которым живое уже имеется в материи, что выступает исходным тезисом гилозоизма[10]. Дело в том, что если жизнь не проистекает из безусловного возникновения [surgissement absolu], то необходимо заключить (с того момента, как мы перестали позиционировать себя как верующих) отсюда, что жизнь — и даже мышление — уже в

***

Избегая альтернативы случайность-целесообразность, дабы перейти к альтернативе случайность-контингентность (т.е. перейти от случайного возникновения события внутри какого-то закона к контингентному возникновению какого-то закона без опоры на закон возникновения законов), мы действенным образом противостоим современному рассвету божественного финализма, который, что логично, извлекает выгоду из сциентистского поверия (и при этом нерационального) в постоянство законов, дабы произвести утверждение о том, что крайне низкая степень вероятности появления живого или же эволюции видов доказывает трансцендентное вмешательство, в то время как «чудеса», как мы это видели, доказывают в точности обратное: тот факт, что мир ничем не ограничен и тем самым отождествляется с беззаконным возникновением законов, которое нельзя подчинить просчитыванию вероятностей. Верить в тот факт, что законы природы подчинены вероятному закону [aleatoire], означает обречь себя на веру в трансцендентность основания. Разум учит нас, и это происходит наиболее очевидным образом, в точности обратному: законы не имеют никакого основания быть постоянными, они появляются в определённый момент, и ничего не предполагает, что они потенциально содержат в себе новые постоянства.

Эти законы отсылают к трём известным порядкам: материя, жизнь, мышление. Они характеризуются постоянствами, которые качественно не могут совпадать друг с другом — никакое чувствование не сводится к той или иной материальной конфигурации, а никакое концептуальное мышление (например, математическая бесконечность) не сводится к чувствованию — и могут казаться бесконечно маловероятными относительно тех законов, внутри которых они появились: материальный каркас живого, новые виды и человеческий мозг суть примеры бесконечно маловероятных конфигураций в отношении повторяемых постоянств физики [constances frequentielles] физики или генетики.

Выход из альтернативы «рациональная случайность/трансцендентный финализм», таким образом, позволит опровергнуть, как мы это сейчас увидим, современные религиозные и финалистские тезисы, принадлежащие к сторонникам антропного принципа и креационизма.

8) Антропизм и креационизм.

а) Антропизм.

Тезис антропизма преимущественно опирается на следующую гипотезу: исходные параметры расширяющейся вселенной (такие как температура, удельный вес, однородность, а также способ расширения), как и те численные параметры, которые точно определяют законы физики (те отношения и постоянства, что обнаруживаются в рамках законов), могут произвольным образом быть выбраны тем или иным физиком. Далее производится расчёт того, как такие искусственные вселенные [с произвольно выбранными параметрами] будут эволюционировать, после чего мы почти во всех случаях будем вынуждены констатировать, что для таких вселенных было бы практически невозможным эволюционировать на такой манер, чтобы имело место производство молекулярных составляющих, необходимых для возникновения живого, и a fortiori — разума. В таком случае такой результат [возникновение жизни] рассматривается как чересчур исключительный, чтобы быть обязанным лишь случайности: из этого нами выводится, что существует странная целесообразность в лоне нашей Вселенной, учитывая, что она предетерминирована на наличие постоянств, делающих возможным возникновение человека. Но это рассуждение, опирающееся на «здравый смысл», покоится на серьёзном паралогизме. Дело в том, что вопрос о том, каковы шансы выбросить один на костях с шестью сторонами, совсем не тождественен вопросу о том, каковы шансы тех или иных костей иметь шесть сторон. Лишь первый вопрос имеет смысл, поскольку он опирается на опыт: на константу в виде существования шести сторон костей, т.е. детерминированной вселенной возможных случаев. Но откуда я могу вывести число возможных сторон неких костей? Что за смысл может иметь подобный вопрос? Он не имеет никакого смысла, и это происходит по двум причинам, которые в действительности составляют одну.

Первая причина: вселенная возможных случаев должны быть определена через эмпирические параметры.

Предположим, что мне сообщили результаты бросков костей, не сказав о числе сторон: какие я могу извлечь из этого выводы? Если результаты показывают лишь единицы и двойки, то маловероятность (при условии, что кости имеют шесть сторон) таких результатов достигает крайности (в таком случае я бы впал в искушение увидеть в этом руку загадочного провидения), но эти результаты теряют всякую загадочность, если обнаруживается, что «кости» имеют двухстороннюю структуру подобную монетке. Легитимное рассуждение, обосновывающее пробабилизм, может иметь место только в том случае, если Вселенная случаев даётся мне в опыте либо посредством симметричной структуры (монетка и т.д.), либо, что более строго, посредством постоянного изучения феномена. Но видели ли мы когда-либо иные миры, рассмотренные в таком ключе антропизмом? Где те многосторонние Кости, чьим маловероятным результатом была бы наша Вселенная. Кто мог бы её увидеть? Где эмпирическое исследование, которое устанавливало бы среднюю частоту появления мира, имеющего исходные параметры, а также детерминированные и вариативные постоянства? Кто мог бы провести такое исследование? Разумеется, никто. Разве что любопытный Бог. И мы даже не находимся в ситуации, где имеем кости, структура которых была бы скрыта, а [выпадающие от их бросков] результаты были бы известны. Мы не находится в такой ситуации, поскольку мы располагаем лишь одним «результатом»: коим является наш мир.

Но в этом случае (раз уж никто никогда не видел той вероятностной Вселенной, откуда мыслят антрописты) как мы можем определить кардинал Вселенной возможных миров, к которой наш мир восходит? Как мы можем обоснованно знать, сколько существует возможных миров? Мы можем сделать это лишь теоретически, ибо эмпирически это невозможно. Но мы можем это «теоретически», на уровне вероятностей, т.е. математически, откуда и возникает наша вторая причина.

Вторая причина: мы не можем рассуждать в терминах вероятности о множестве возможных миров, поскольку не существует суммы [totalisation] возможных миров.

И мы уже знаем почему: некий возможный мир отождествим с множеством возможных случаев, определённых законом, который сам по себе является функциональным и вероятностным. Но если ничего не подразумевает, что возможный мир скорее имеет конечный кардинал, нежели бесконечный [plutot qu’un autre], то в равной мере ничего не предполагает, что он имеет бесконечный кардинал, нежели конечный. Множество возможных миров, таким образом, должно бы было быть неким множеством, чья мощность содержит в себе все возможные бесконечные кардиналы, что математически невозможно.

Антропизм не может строго определить Вселенную возможных случаев ни эмпирически, ни теоретически. Таким образом, он не может произвести легитимное рассуждение о нашем мире в терминах вероятности: невозможно определить некую Вселенную, чьим возможным случаем был бы наш мир.

Две наших причины по сути составляют одну, так как ведь именно потому, что никоим образом нельзя определить абсолютную Вселенную возможного [Univers absolu des possibles] (некий кардинал целокупности возможного [un cardinal de l’integralite des possibles]), т.е. некую Вселенную возможных миров (вторая причина), эта Вселенная может быть определена только эмпирически (первая причина).

Именно поэтому антропизм «мухлюет», мешая эмпирические и теоретические соображения: представитель антропизма говорит о мирах, которые он никогда не наблюдал — следовательно, речь о чистой теории — но по эмпирическим причинам он ограничивает число этих невидимых миров, постановляя, что все эти миры должны быть подчинены законам, структурно сравнимым с законами, которые мы наблюдаем в нашем мире, но лишь с линейными вариациями фундаментальных констант этих законов [variations lineaires des constantes fondamentales de ces lois] или же с их изначальными условиями. Но эти ограничения буквально ни на что не опираются, так как либо мы говорим о наблюдаемой области возможного, либо о всех мыслимых случаях. Эта барочная мешанина абсолютно теоретических размышлений (существуют возможные миры) и абсурдно эмпирических (эти возможные миры должны подчиняться структурам нашего мира, но какие математические выкладки и какие наблюдения обосновывают это утверждение?) воспрещает приписывать какую-либо легитимность этой дикой экстраполяции [extension sauvage] исчисления вероятности случаев некой Вселенной на [все] Вселенные случаев.

Резюмируем сказанное. «Мир», детерминированный совокупностью законов, понимаемых на детерминистский и/или пробабилистский манер, определяет детерминированную бесконечность (как правило реальных) возможных случаев. Речь, таким образом, о некой Вселенной возможных случаев, т.е. области тех случаев, что детерминированы исходными параметрами и количественно определёнными законами [des lois quantifiees]. Однако мы применим к самой этой Вселенной пробабалистскую манеру рассуждать, параллельно удивляясь цифрам, которые конституируют её [этой Вселенной] область, т.е. тем числам[des nombres], которые качественно определяют [qualifient] её фундаментальные законы и её общие исходные данные. Тем не менее, числа, которые строго детализируют возможные случаи, не могут рассматриваться в качестве чисел, которые делают то же самое в отношении законов возможного [lois des possibles][…]: число, строго устанавливающее Вселенную возможных случаев, не сравнимо с числом, которое строго очерчивает возможные случаи, о которых говорим мы. Таким образом, антропизм рассматривает числа, строго устанавливающие законы Вселенной (числа, указывающие на

Таким образом, нет возможности обоснованно определить Вселенную Вселенных возможных случаев, что воспрещает рассуждать в терминах вероятности о Вселенных. Мы не можем помыслить вероятность возникновения мира, потому что существует множество возможных миров. Что, между прочим, доказывает, что проблема возможных миров не является физической или математической проблемой, но, как мы увидим, выступает философской проблемой.

б) Креационизм

Современный успех креационизма является показательным примером неспособности случайности [hasard] объяснить некоторые [случаи] возникновения, которые я охарактеризовал в качестве контингентных или же появившихся ex nihilo. Я не могу проиллюстрировать этот тупик, нежели через изложение зубастой аргументации профессора Шутценбергера[13]: «Тезис дарвинизма заключается в том, что селекция и случайность мутаций достаточны, чтобы объяснить эволюцию жизни от самых её истоков до нашего времени. Аргумент о селекции не может обсуждаться, потому что тавтологичен: если некий регион иссушается, то первыми, кому предстоит исчезнуть, будут те виды, что особо остро нуждаются в воде. Но это никоим образом не объясняет, как могли бы возникнуть виды, наделённые новыми анатомическими и физиологическими свойствами, позволяя им лучше сопротивляться сухости (курсив мой)». Тогда дарвинизм прибегает к понятию случайных мутаций. Тем не менее, ещё со времён возникновения молекулярной биологии мы знаем, что случайные модификации [modifications au hasard] генома являются абсолютно аналогичными тем модификациями, что имеют место, когда мы переписываем какой-нибудь текст: повторяемые или же инвертированные слова, деформированные или же пропущенные слова. Для дарвинистов история жизни походит на историю греческих и латинских манускриптов, которые дошли до нас лишь после целой серии переписываний и повторных переписываний на протяжении всего Средневековья. Аналогия заходит столь далеко, что мы могли бы использовать её для филологии изобретённых алгоритмов, дабы восстановить генеалогическое древо протеинов.

Тем не менее, никто не принял бы гипотезу, согласно которой подобный манускрипт с латинской комедией сомнительного происхождения был бы лишь ничем иным, как последним перевоплощением трактата о садоводстве, с которым, в силу случайности[au hasard], плохо обошлась череда безалаберных писарей. Тем не менее, с математической точки зрения это было бы куда более вероятно, нежели дарвиновская теория, утверждающая, что достаточно случайности, дабы в одном животном потомстве накопились требуемые мутации, дабы они могли успешно дойти до уровня тех летающих машин, коими являются птицы. В настоящий момент автор-дарвинист, таким образом, не рискует тем, чтобы представить числовой расчёт того, что делает возможным такие эмбрионные механизмы (подчёркивание моё).

Мы отчётливо видим, почему вероятностное объяснение [explication aleatoire] не работает, чтобы объяснить эволюцию видов: дело в том, что генетические предопределённости [determinismes genetiques], внутри которых разворачивается случайность мутаций, датированы [sont dates]. Таким образом, мы более не можем допускать обоснованность демокритовского объяснения возникновения мира, организовавшегося лишь в результате случайного столкновения атомов. В соответствии с объяснением Демокрита, дабы случайно выброшенные в воздух буквы могли упасть так, чтобы составить илиаду, необходимо бесконечное число бросков: бесконечность попыток, которые сделают вероятным подобный результат. Поэтому необходимо предположить вечное существование гомогенных [друг другу] условий [circonstances homogenes] (постоянство законов природы), внутри которых встречи атомов, к счастью, производят ладные сборки: отсюда и проистекает необходимость, на манер Лукреция, представить творение живого в качестве чего-то частного и подобного броску костей, который одним махом порождает [faire surgir] виды в их законченной форме [forme definitive].

Рассуждения такого типа более не объясняют эволюцию, так как истоки живого отныне датируются: мы знаем, что случайные и повторяющиеся возникновения новых видов следуют друг за другом в пространстве ограниченной темпоральности. Раз уж живое развёртывает себя в соответствии с устойчивыми постоянствами [constances frequentielles], которые более нет смысла провозглашать вечными (надлежит вспомнить наследственное постоянство и вероятностные нарушения, присущие первому), то одна лишь случайность больше не объясняет новизну, т.е. рождение ранее невиданных организмов. В этом состоит слабость Дарвинизма: мы не можем перенести схему, объясняющую живое через вероятностное [vivant par aleatoire], за пределы гомогенной вечности некоего управляемого незыблемыми законами атомистского мира, в котором счастливый бросок костей производит все известные виды в их законченной форме. Даже если мы можем допустить, что в вечной Вселенной крайне маловероятный бросок становится в долгосрочной перспективе чем-то крайне вероятным, то это лишь помогает нам отдать отчёт в том, что в конечный период (четыре миллиарда лет) целый ряд подобных маловероятных бросков постепенно произвёл все известные виды. Случайность отлично объясняет, что в лотерее есть победитель, и тем хуже для неё, поскольку лотерея всегда проходит идентичным образом [moins bien que ce soit toujours le meme].

Промах вероятностного объяснения по части возникновения видов на текущий момент выступает решающим аргументом для реновации креационизма: раз нечто не может просто сводиться к случайности в силу крайней маловероятности, которая носит повторяющийся характер, то оно восходит к скрытой целесообразности. Устранив альтернативу случайность-целесообразность, мы избавились от узлового пункта этой [креационистской] аргументации, но в то же время мы предоставили законные основания [ses droits] мышлению, которое одновременно имманентно и

Возникновение новых видов, как и изначальное возникновение жизни, должно пониматься как результат контингентного возникновения, выходящего за пределы всякого закона, а не в качестве вероятностной актуализации возможного случая Вселенной, определяемой законами материи.

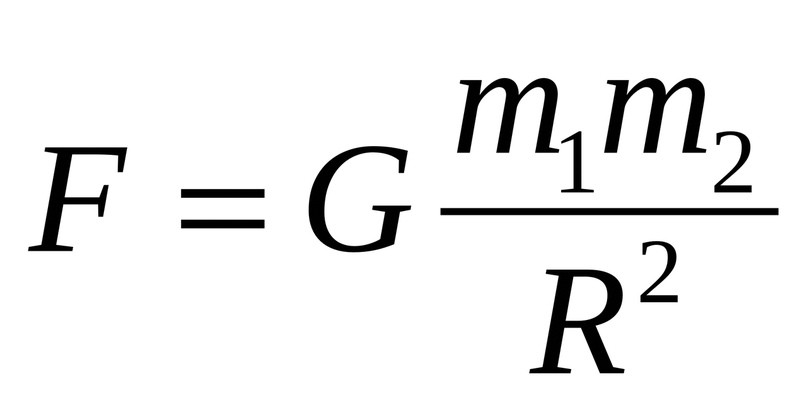

Становление не должно подчиняться закону, актуализацией случаев которого оно функционально или вероятностно ограничивалось бы, но, напротив, должно рассматриваться в качестве разлома во всяком законе за пределами всякого закона, детерминирующего такой разлом. Область математики, именуемая «теорией множеств», которую естественные науки никогда не «применяли» к опыту, имеет в качестве своего объекта становление как таковое, которое она [эта теория] изучает при помощи неограниченной последовательности бесконечностей [suite idefini des infinis], безгранично выходящих за свои пределы. Эта фундаментальная математика, которая, будучи теорией больших кардиналов, изучает бесконечности в срезе их неопределённой величины [grandeur indefinis], является наукой о становлении, которое понимается в качестве бесконечного разлома, преследующего всякую частную структуру [brusire eternelle de toute structure particuliere], т.е. наука эмпирическая. Физика и все остальные естественные науки описывают фактичные [factuelle] структуры нашего мира, кои являются «законами природы»; математика, опирающаяся на теорию множеств, a priori мыслит необходимо возможное рассеивание всякого мирского закона. Возникновение ex nihilo, таким образом, является концептом, который может быть рационально помыслим, раз уж он может быть соотнесён с фундаментальным постулатом канторовской математики.

Чтобы разрешить проблему индукции, остаётся доказать, что объект упомянутой математики [опирающейся на теорию множеств] является самим становлением, выходящим за пределы всякой структуры, т.е. задача сводится к тому, чтобы показать, что не-бытие Целого [non-etre du Tout], радикально мыслимое через обращение к канторовской бесконечности, не является просто произвольным правилом или же аксиомой, обоснованной лишь формально, но

[1] О последовательных ошибках трансцендентальной критики (например, нео-позитивистов) разрешить проблему индукции, см. P. Boudot. Logique inductive et probabilite.

[2] Мы именуем «трансцендентностью» нечто, что исчерпывает возможности понимания человеческого разума (который мы, находясь в процессе объяснения просто-напросто отождествляем с разумом). Таким образом, термин «недоступный пониманию» будет пониматься на протяжении этого исследования как точный синоним термина «трансцендентный». В равной мере, имманентным будет называться всё, что поддаётся пониманию человеком. Имманентность, таким образом, предполагает, что мир в полной мере может представить себя нам, как он есть — или же мир, каким он себя представляет нам, есть лишь «один в мире» [seul au monde], т.е. без немыслимой изнанки.

Эти очевидно тривиальные формулировки, тем не менее, позволят нам разделить парные понятия экстериорности и интериорности. Радикальная и нередуцируемая экстериорность мира внутри мышления о мире была бы установлена таким образом: экстериорность, не имеющая ничего немыслимого, не будет обладать ничем трансцендентным. Иными словами, мы будем полагать, что трансцендентность нельзя отождествить с экстериорностью в целом, но лишь с концептуальной экстериорностью [exteriorite au concept].

Частое отождествление этих концептуальных пар казалось мне полным сумбура и ложных проблем. Продолжение текста обоснует это утверждение.

[3] Упомянем, что это возражение использовалось Жаном-Рене Верном, чтобы предложить оригинальный способ доказательства существования материи внешней по отношению к картезианскому Cogito: лишь оно, с его точки зрения способно объяснить феноменальное априорное постоянство без опоры на необходимость — Critique de la raison aleatoire.

[4] О канторовской концепции бесконечного можно осведомиться в J.W. Doben, Georges Cantor, His mathematics and philosophy of the Infinite, Princeton University Press, 1979, Chapitre 6.

[5] Множество частей некоего конечного множества является множеством подмножеств этого множества, т.е. возможным объединением его элементов. Например, есть множество А, включащее три элемента (1,2,3). В таком случае множеством, объединяющим его части, будет: ((1,2), (1,3), (2,3), (1,2,3)). Последняя группа этого множества рассматривается как максимальная подчасть множества А, которая [т.е. часть] идентична ему. Мы видим, что это второе множество [множество подмножеств множества А] больше, чем само А (поскольку располагает большим количеством элементов). Мы можем доказать, что так происходит всегда, даже если речь идёт о бесконечном множестве. Таким образом, для всякой бесконечности существует по крайней мере одна бесконечность, которая превосходила бы первую: такая бесконечность, которая объединяет множество частей [первой] бесконечности. Но эта процедура в равной мере может быть проделана и для этой новой бесконечности, в силу чего и невозможно сконструировать последнее «бесконечное», которое никакая множественность не могла бы исчерпать.

[6] Мне надлежит уточнить, что в этом я обязан программной работе Алена Бадью. l“Etre et l”Evenements, Seuil, 1988. Своими меткими тезисами, которые впрочем слишком сложны, чтобы быть рассмотренными здесь, эта книга дала мне понимание того, что сама возможность философии неотделима от её способности помыслить то, что вот уже целый век разыгрывается математической революции, коей стала канторовская теория множеств. В этом вопросе не стоит смущаться современного безразличия, и даже скуки, философов и математиков в отношении теории множеств.

Хотя этот тезис и будет отстаиваться здесь из другой перспективы, я остаюсь крайне обязанным «Бытию и Событию» по части его основополагающих решений.

[7] Например, мы скажем, что сложение является законом внутренней композиции для N, т.е. множества натуральных целых чисел, потому что сумма двух целых чисел вновь даёт целое число. Множество G наделено структурой группы, если у G имеется закон внутренней композиции, который наделен следующими свойствами:

— Закон ассоциативности: (x*y)*t= x*(y*t)

— Существует такой нейтральный элемент, что: x*e=x

— Всякий элемент, принадлежащий G, может быть приведён в симметрию. Это означает, что для всякого элемента x, принадлежащего к G, существует такой элемент y, что: x*y=e, в то время как y*x=e

Мы утверждаем. что группа G является коммутативной, если имеется коммутативный закон: x*y=y*x. Множество целых чисел [entiers relatifs] Z и множество действительных чисел [ensembles des reels] R, снабжённых операцией сложения, являются коммутативными группами (что не верно для [множества натуральных чисел] N).

[8] О проблеме вероятности, связанной с возникновением материальных компонентов жизни см. Robert Shapiro: «L’origine de la vie», Flammation 1994, в частности главу 5 «О кризисе дарвинизма как вероятностной модели эволюции», а также Michael Denton: «Theorie en crise», Flammarion, 1992. Надлежит заметить, что оба автора рассматривают провал вероятностной модели в качестве обоснования религиозного финализма.