Где футуризм зимует

Автор Павел Арсеньев

Марсельская выставка «Когда искусство становится книгой» (Quand l’art devient livre) и другие места

Книжный «Запах времени»

Зашёл в книжный, с увлечением осмотрел несколько столов обложек и получил довольно любопытную картину гуманитарных увлечений местной публики (только на одном из них следующие названия — «у/от-клонение», «бал сумасшедших», «ссора», «вербальная патология»). Не удержался и приобрёл «Inspirations méditerranéennes» Валери, посомневавшись, как водится, — целых 6 евро, но вовремя вспомнив, что книги — это не только носители знаков, но и путеводители, иногда по вполне неожиданным маршрутам, не прогадал. Благодаря разговору с продавцом, спровоцированному покупкой, вспомнил, что когда-то, так же сомневаясь, не купил книгу, имя автора которой уже забыл, но название которой сейчас внезапно явилось после начала фразы о том, что же ещё я искал.

Выясняется, что книга продавцу известна, вполне могла бы быть в магазине, да и автор — марсельский поэт — часто выступает в этой самой книжной лавке… Словом, благодаря этому negotiation вспоминаю не только о книге, но и о местном Центре поэзии (Centre International Poésie Marseille, CIPM), о котором точно что-то уже слышал, держал в руках шикарную антологию, изданную на паях с другим очагом поэзии 1990-х — Питером, ассоциировал со следом некоторых более ранних «поэтических действий» и куда теперь тоже запланировал визит.

Библиотека «Альказар»

Не дойдя ещё пока до этого центра, обещающего «поэзию во всех её формах», узнаю на сайте об организованной им выставке в городской библиотеке, мимо которой, как выясняется, уже десятки раз пробегал, но

Когда искусство оборачивается книгой (вариант: книга — искусством)

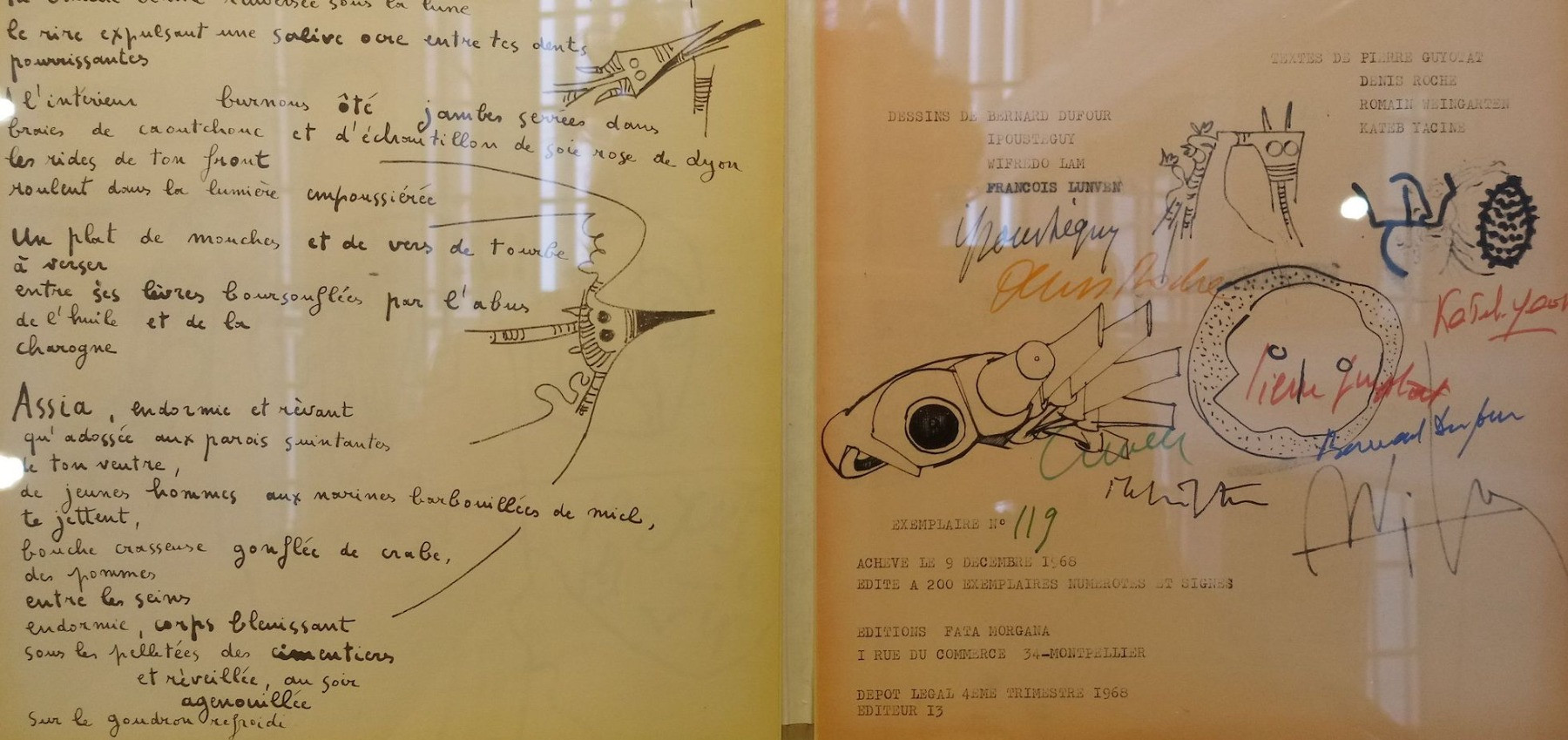

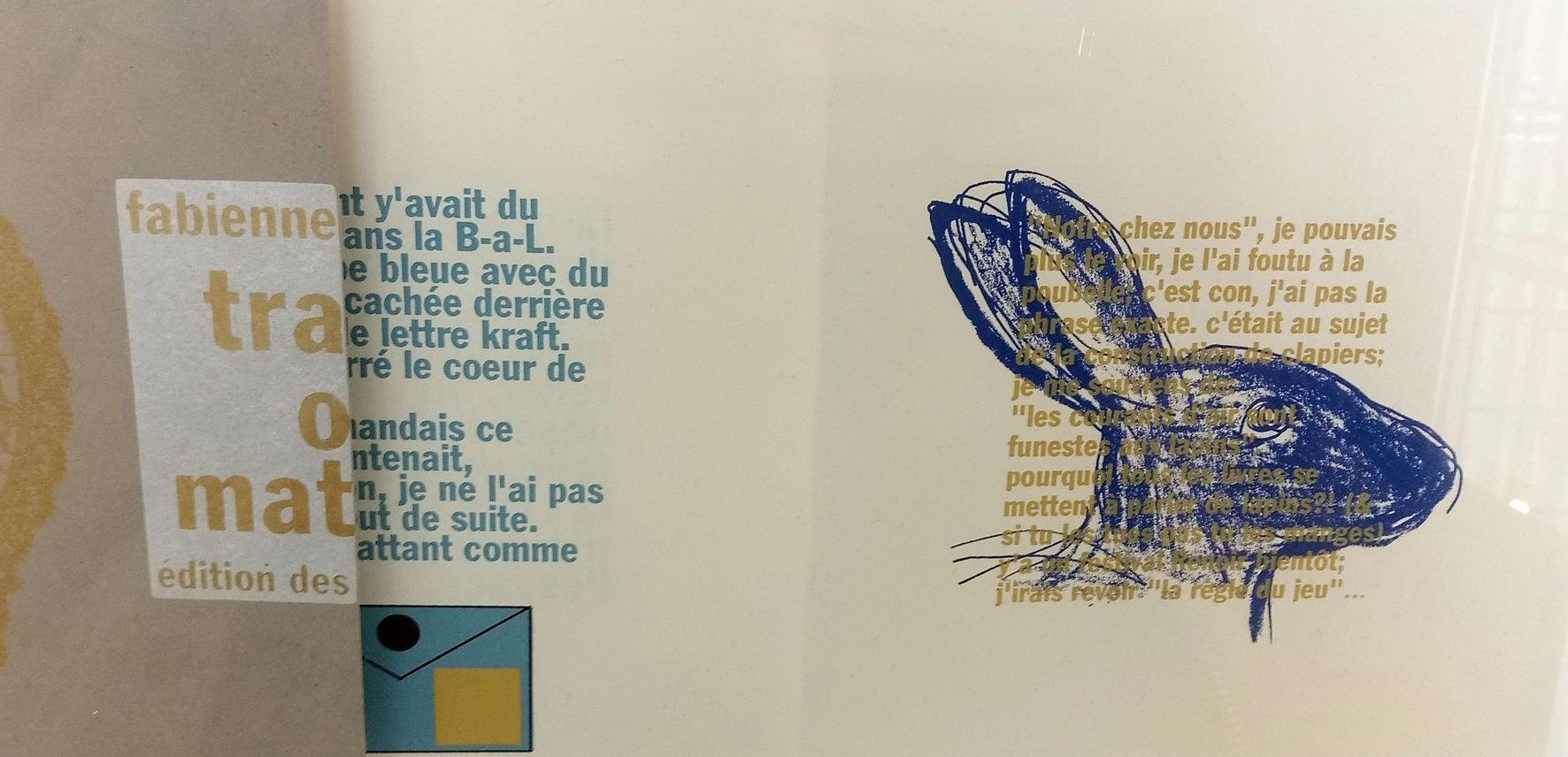

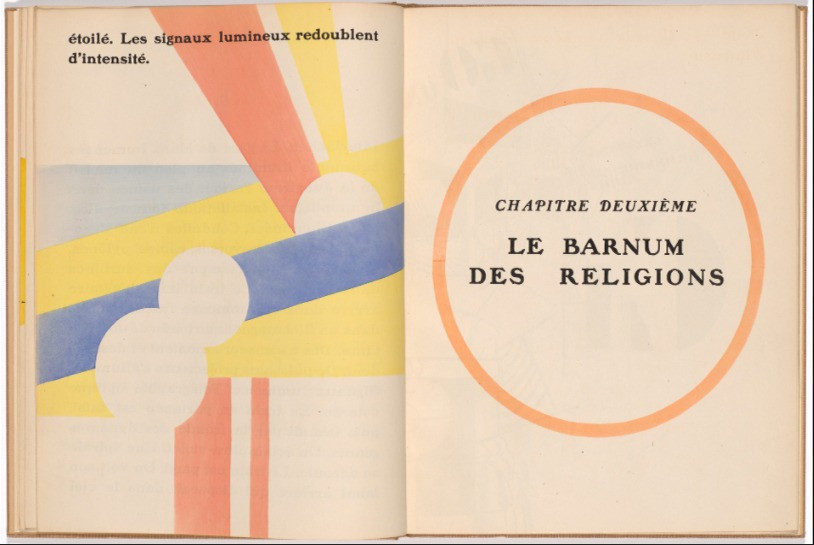

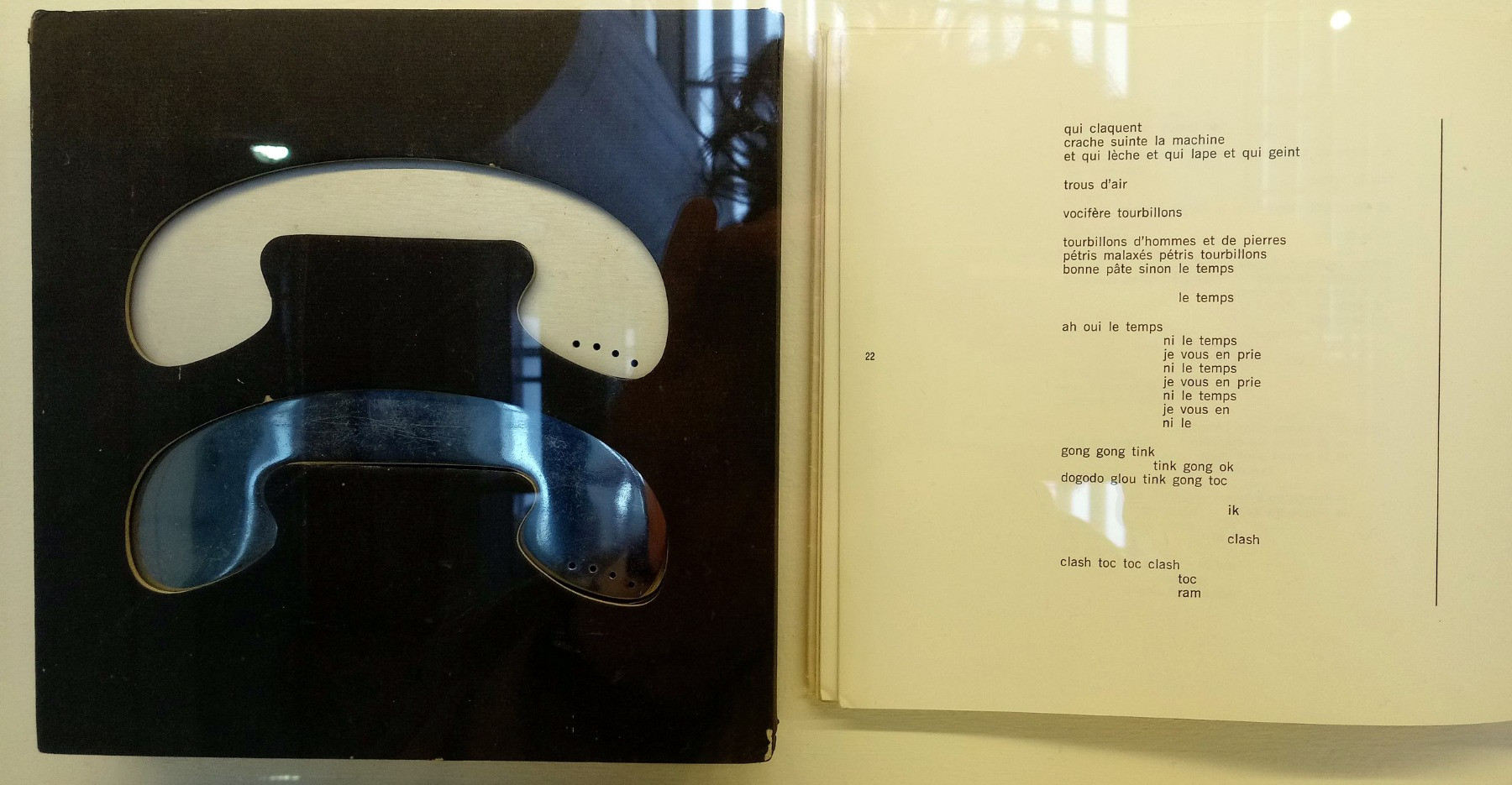

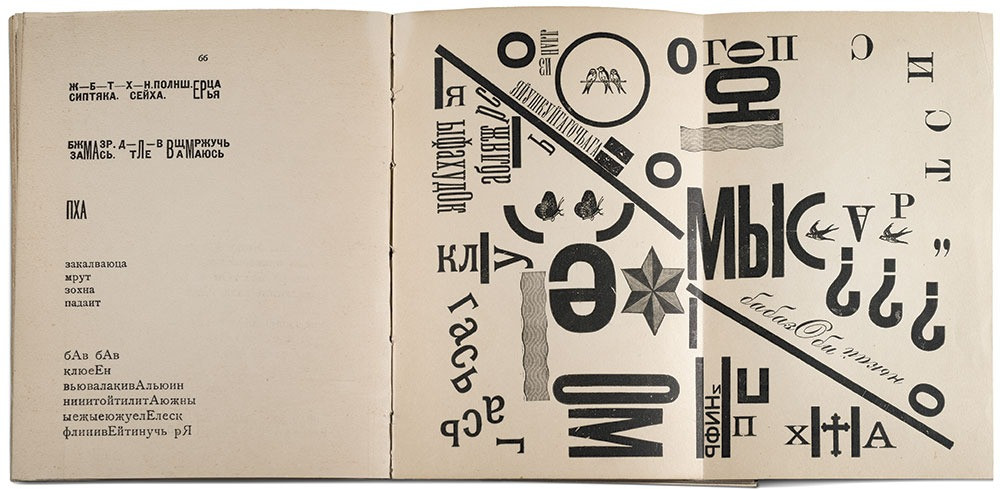

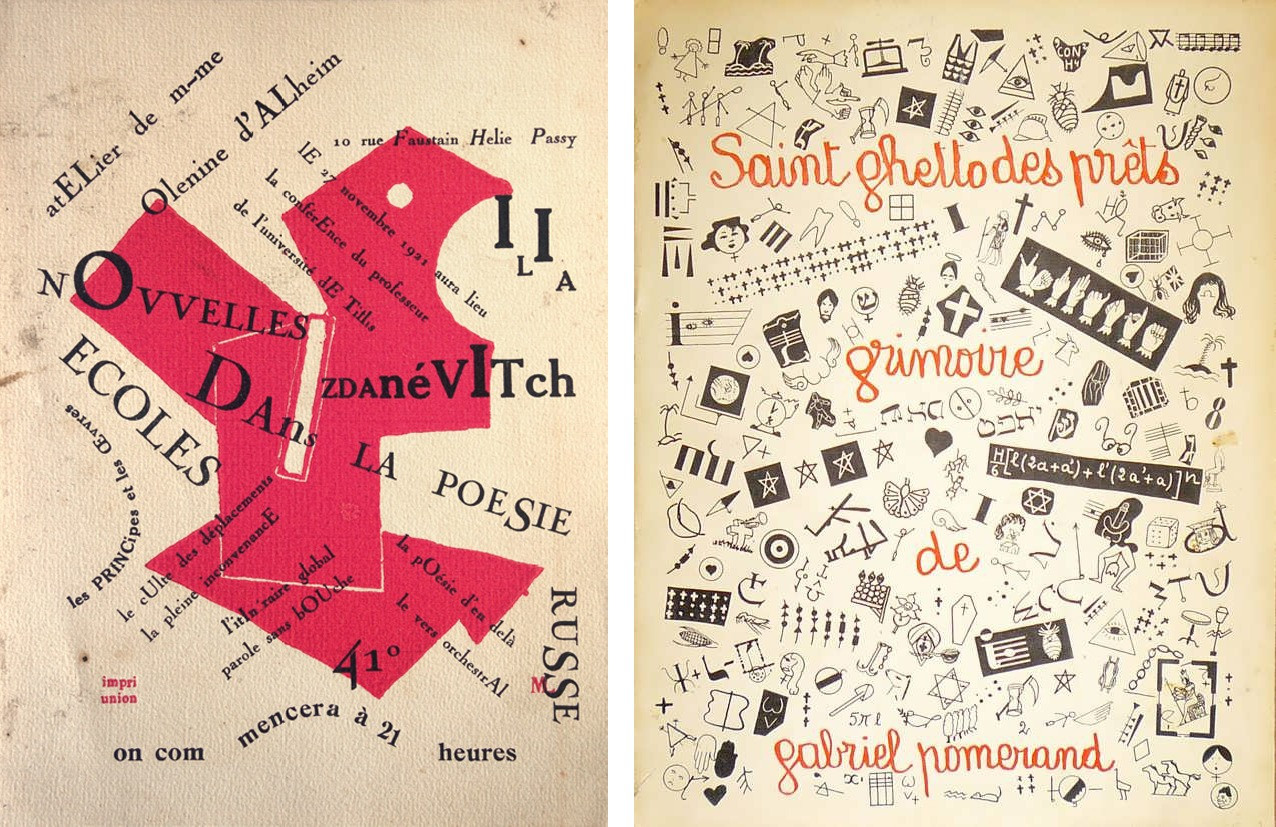

Прилипая к этим витринам, видишь в них много знакомых имён из этой сборной армии поэтов и художников, не слишком подходящих своим собственным доменам. Здесь и рисованные, и печатные книги — как рукописный, так и типографский шрифт становится таким же выразительным средством-и-целью, каким когда-то стал алфавит (для древних поэтов).

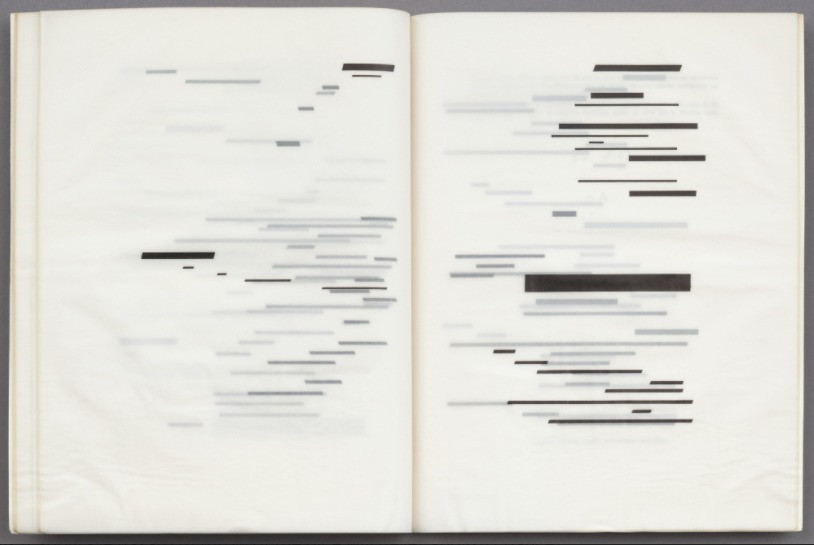

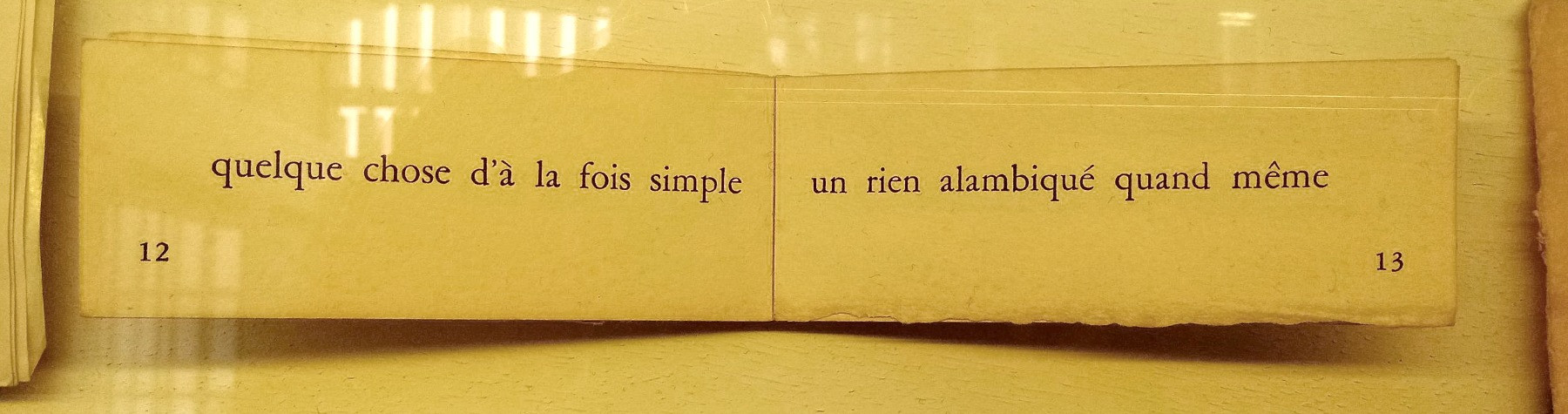

Это право наследования самой логики при недостаточном признании цехом отчётливо сознаётся и тематизируется авторами, создающими — в том числе технически, а не только номиналистски — «Le non-livre» и объясняющими, что «сделать книгу очень просто» (нужно взять лист итальянской бумаги, напечатать на одной его стороне заголовок, а внутри — содержание, сложить его пополам… и так ещё несколько раз, если понравилось). Нужно ли ещё

![Nicolas Geiser. [Le non-livre], 2006](https://fastly.syg.ma/imgproxy/qQrhdkZ4HWVfQJmmklIJAXKcd1jwtBnKXWfhNjljxKw/aHR0cHM6Ly9mYXN0/bHkuc3lnLm1hL2F0/dGFjaG1lbnRzL2Ji/NDZhNjIxMWE1MjI0/YWYxNDdlNjQ4ZTE4/ZTY5M2YyMjM4OWYx/ZTQvc3RvcmUvZTJm/NjVmMDRlM2Q2NzYw/ZTgyMmVlNmQzY2M1/M2I5NjZmNzM5MGQ2/YmFjMDE4ZmRlYWRk/NTljNWIyZTg0L2Zp/bGUuanBlZw)

Обложкой и простыми рекомендациями по изготовлению блока дело не ограничивается, и если заглянуть внутрь таких книг (когда это представляется возможным, в отличие от случая «не-книги»), там можно, как правило, обнаружить ту или иную стадию тяжбы между символическим и иконическим знаками — ни на одну из сторон такие авторы никогда окончательно не становятся и поэтому создают либо идеограммы (Анри Мишо), либо перекрывают текст изображениями (Анри Шопен) (его ретроспективе в Женеве я

Так или иначе, в такой разновидности литературы главным героем оказывается текст — но не в модернистском смысле самосознания знака, высказывания или повествования, а текст как графический феномен на поверхности страницы — а заодно какие-то чисто формальные атрибуты, как цвет (как у Блеза Сандрара, автора симультанистской поэмы «Транссибирский экспресс», 1913 (см. подробнее о «Поезде в русской литературе»)) или линия (как у Марселя Бродтарса, констатирующего существование и определённой линии наследования в своих оммажах «Броску костей» (его ретроспективе в Мадриде был посвящена часть моего «Мадридского дневника»)), то есть фактически уже откровенно живописные характеристики композиции. Со времен Малларме, первенство которого необходимо признать и в этом, книга художника тематизирует пространство листа, сдвигая традиционные представления о том, как оно должно быть организовано.

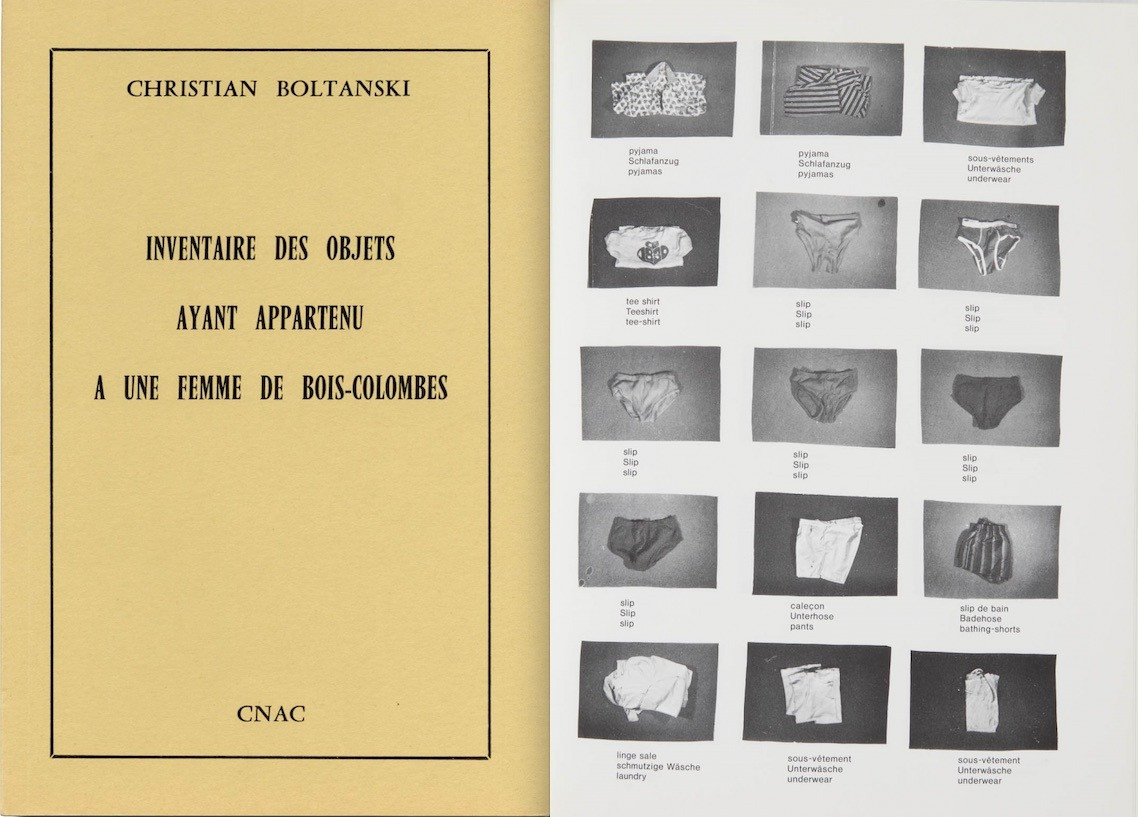

Не ограничиваясь, однако, традиционными визуальными средствами, художники книги (или книги художника — в зависимости от того, за кем мы признаем субъектность — автором или жанром) могут задействовать фотографии, составляя, к примеру, «Инвентарь объектов, принадлежавших женщине из

Выставка называется «Когда искусство становится книгой» (Quand l’art devient livre), но

Где футуризм зимует?

С Севенн на Прованс всю зиму дует очень холодный мистраль, что даёт совершенно новый опыт ветра: российская зима — это когда темно и сыро, а тут совершенно ясное небо, но иногда опасно ходить по открытому пространству — сдувает.

В

Когда Зданевич отплывал из Батуми в направлении Константинополя, он писал: «Ноябрь 1920-го, я покинул Грузию. Я продал часть имущества, чтобы купить билет из Батуми до Константинополя. На палубе. Среди баранов и турецких военнопленных необычная радость охватила меня. С каждым ударом винтов пароход уносит меня от родины, бегство откуда было моим сокровенным желанием. Я уже за границей, где угодно, в блаженстве, в несчастьях, но за границей, и никто не сможет мне помешать сойти на чужой берег, жить среди иностранцев. Я начинаю всё сызнова, нисколько не заботясь о судьбах страны, смущавшей доселе мой ум, — это наполняет меня немыслимым счастьем» (Цитируется по сценарию Станислава Дорошенкова «Ильязд», 2020 год, Париж. Текст на основе: Илья Зданевич (Ильязд). Письма Моргану Филипсу Прайсу / Предисл. и примеч. Р. Гейро. М.: Гилея, 2005.).

Когда Зданевич совершал этот жест — письменный (что уже отлично от нажатия на кнопку REC), но одновременно и биографический, он действительно оказывался сродни богам и героям античности — тем более учитывая его маршрут, пролегавший по Эгейскому морю и впоследствии ведущий в Марсель, но прежде всего по одной простой причине: он уезжал раз и навсегда. Поэтому в этом была не только эмигрантская аффектация, но и действительное переписывание себя сызнова, с чистого листа, без

В этом смысле более современной оказывается модель другого революционного (фу)туриста — Сергея Третьякова, разворачивающаяся во всех направлениях (а не только в западном) и к тому же гораздо менее самоколонизаторская (избавленная от «низкопоклонства перед Западом»). Вместо мелодраматического разрыва — сшивающее движение при постоянном возвращении — но не к прошлому (которым навсегда становится дом для эмигранта), а к «светлому будущему» и «единственной настоящей родине пролетариата» (См. диалог «Интермедиальная Одиссея (Современное приближение к

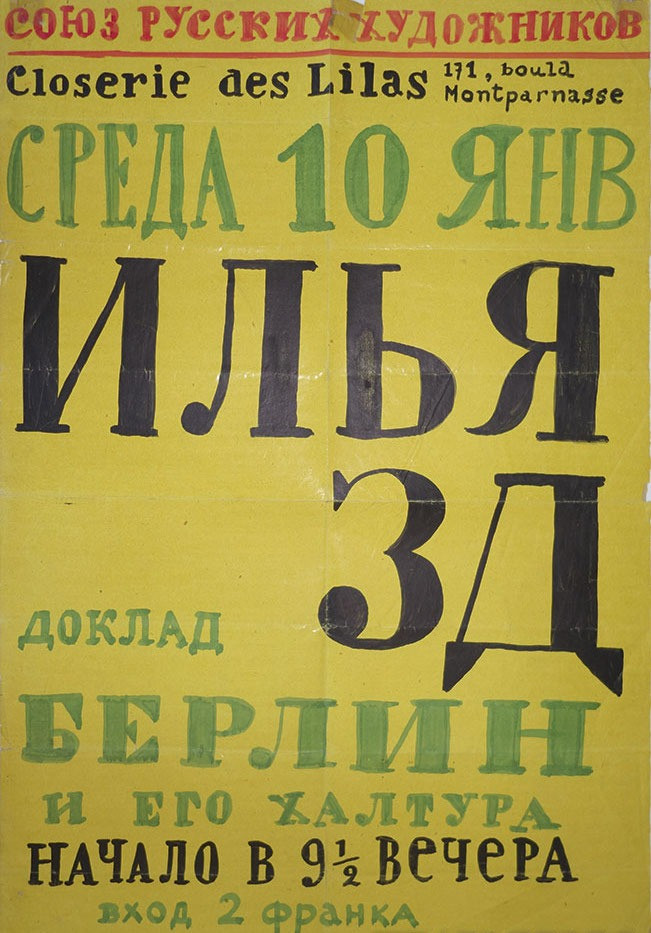

Впрочем, примечательно, что и Ильязду приходится возвращаться к русскому хронотопу в отстаивании своего первородства. Задолго до обмена репликами с французскими леттристами (о котором ниже), он высказывает желание поехать в Берлин, чтобы показать там, по его собственному выражению, «где футуризм зимует». В тот самый Берлин, который в двадцатые годы прошлого века полон зимующих и находящихся там круглогодично русскоязычных писателей и поддерживает прямую (радио-, издательскую и сентиментальную) связь с конструктивистской уже давно Москвой.

Тайна или террор в изящной словесности?

Когда Зданевич окажется уже в предвоенном Париже, он обнаружит себя в чрезвычайно сложно организованном, в том числе идеологически, культурном ландшафте, где одновременно существуют сюрреалисты, круг этнологов вокруг Музея человека (бывшего Трокадеро), Коллежа социологии, кружка Кожева и Nouvelle Revue Française под редакцией Жана-Полана, — всё это чрезвычайно сложно описать в терминах отчётливо проведённой линии фронта, и перечисленные круги пересекаются друг с другом скорее в терминах «фамильных сходств». Не лишены, наконец, эти круги и некоторого отдалённого родства с тем футуристическим контекстом, из которого прибыл Зданевич, а не лишь с ощутимо присутствующим контекстом модернистских опытов.

Когда перед самым началом войны Полан заканчивает свою книгу, он называет её почти слово в слово со знаменитой на тот момент статьей Малларме, однако на месте mystère dans les lettres (Малларме С. Тайна в произведениях словесности // «Семиотика и Авангард» под ред. Ю. Степанова) Полан диагностирует в межвоенную эпоху terreur dans les lettres (Полан Ж. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности. СПб.: Наука, 2002.). Это понятие могло быть заимствовано им у Александра Кожева, на лекциях которого о Гегеле появлялись многие из круга NRF (предположение высказано в докладе Дмитрия Токарева на конференции «Авангард жизнестроительства», см. наш обзор в НЛО, № 16 (2021, готовится к публикации)). Разумеется, для Полана французское «terreur» не может не отсылать к якобинскому террору, хотя он и старается избегать всякой исторической конкретики в своей теории литературной партизанской войны между террористами и риторами. Намного больше его интересует террор литератора «на своём рабочем месте» — от романтизма и до наших дней. Так, в качестве современного ему примера он посвящает несколько страниц в том числе некому monsieur Ilyas, который осуществляет политику террора буквально, или на словах и который дошёл в своем терроре до разложения букв (lettres). Поэтом-террористом оказывается не кто иной, как Илья Зданевич, представляющий русский футуристический авангард и, в частности, ту его ветвь, что уклонилась от жизнестроительства в пользу чисто литературного террора, но тем не менее в глазах французской литературной теории всё равно оказывается намертво связанной с историей революции. Так что если принять гипотезу о кожевских корнях «террора в изящной словесности», то вполне может оказаться, что они же обнаруживают связи с Красным террором, во время которого будущий философ конца истории как раз эмигрирует из Советской России.

Есть и более близкие исторические параллели: книга Полана выходит в оккупированном Париже в 1941 году, а одним из первых откликнувшихся на неё в 1942 году был Морис Бланшо, в течение 1930-х также активно выступавший в политическом журналах «Бой» (Combat) и «Повстанец» (L’insurgé) со статьями вида «Терроризм, способ общественного спасения», — всё это, вероятно, допускает аналогии с саботажем Сопротивления (во всей его сложной комплектации с коллаборационизмом). Наконец, если гегелевскую диалектику раба и господина как-то и можно применить к «пространству литературы», то не через бесконечно аисторичные (и вместе с тем имеющие прозрачные исторические аллюзии) полюса Риторики (т.е. сотрудничества или даже коллаборационизма с языками) и Террора, но через много более социологические категории «поля литературы». Господином в изящной словесности тогда оказывается тот, кто готов рисковать своей (институциональной) судьбой и благополучием, обманывая ожидания публики и раздавая пощёчины общественному вкусу, то есть ведя террор и рассчитывая на отложенное признание, тогда как рабом, вероятно, можно назвать автора конвенциональной прозы. Можно говорить об этой коллизии в терминах прекаритета: доминируемый экономически авангардный поэт (раб) разрабатывает такие типы поведения в изящной словесности, которые позволяют ему оказываться доминирующим культурно (господином).

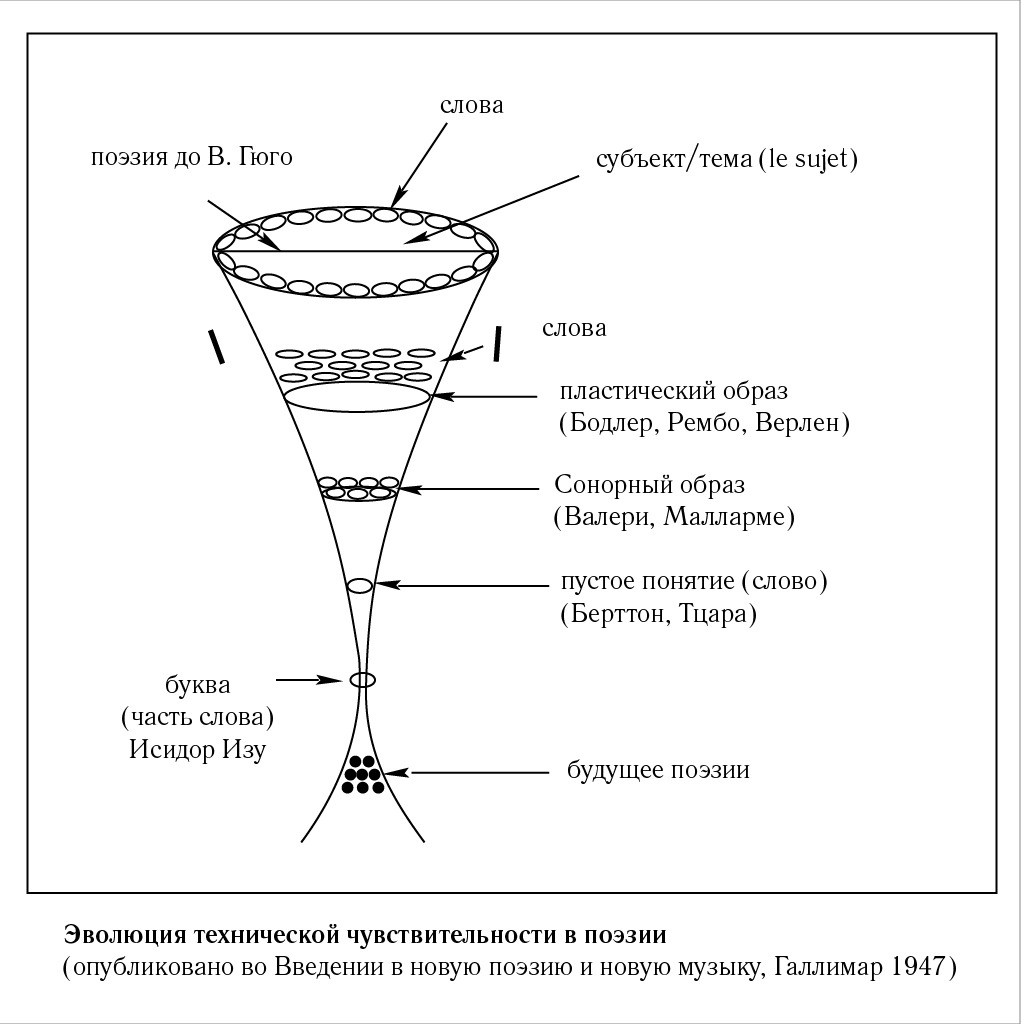

Первая буква / после нас

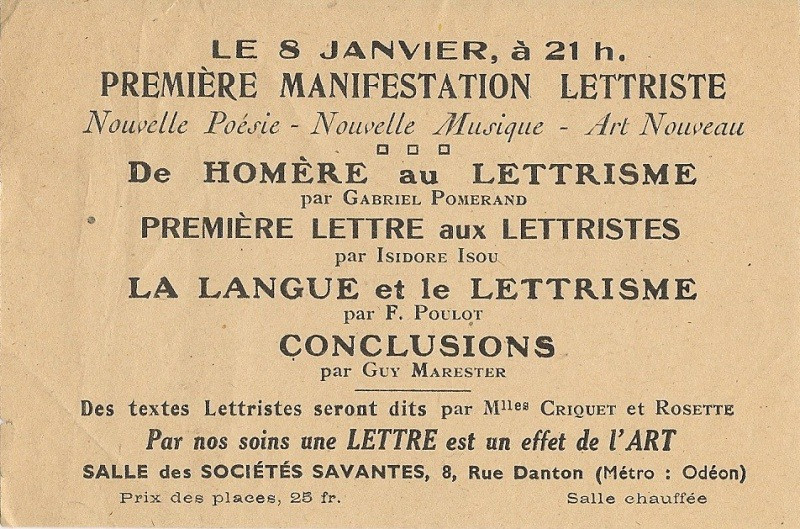

Забегая вперед, как поступал и сам автор, о котором пойдёт речь в этом фрагменте, можно упомянуть о метапоэтической программе Исидора Изу, которая вместе с тем даёт важное ретроспективное освещение вопроса. Согласно ей, Бодлер уничтожил поэтическое повествование и описание во имя поэтической формы; Верлен уничтожил поэтическую форму ради безупречной строчки, а Рембо уничтожил строчку ради слова, тем самым оставив следующим поколениям только пластический образ; наконец Малларме превратил слово в звук, сонорный образ, а Тристан Тцара почти ничего не оставил и от слова (понятия) («Революции поэтического языка» был посвящён один из наших предыдущих материалов).

Самому же Изу, только что приехавшему из Румынии (как и последний упомянутый им Тцара), ничего не оставалось как примкнуть к этому земляческому предприятию и продолжить разрушение слова, то есть освобождение акустического и графического означающего от смысла (См. подробнее о поэтической деконструкции языка в отношении к первосцене его происхождения в: Арсеньев П. Языковые отношения: страх / страсть // Транслит. 2013. № 13. С. 107–109.). После свободного — от рифмы — стиха, теоретизированного Гюставом Каном, после свободного — от линейности письма? — слова у Аполлинера («mot libre») Исидор Изу «начинает разрушать слова во имя букв» (Изу И. Манифест леттристской поэзии // Леттризм: Тексты разных лет / Пер. с франц. М. Лепиловой. М: Гилея, 2015. С. 16.) и «вместе с тем <разрушить> последнее значение, в котором мы больше не нуждаемся» (Isou I. Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique. Paris: Gallimard, 1947. Текст аннотации, перевод — наш.). Эта последовательно выстроенная генеалогия разрушений, или полураспада поэтической единицы звучит по аналогии с научно сформулированной задачей или как техзадание по продлению «эволюции технической чувствительности в поэзии» (подобно тому, как научные гипотезы мельчают и специфицируются, а технические задачи примыкают к уже состоявшимся изобретениям, Изу формулирует свою задачу в терминах научно-технического этоса, но переворачивая логику научно-технического прогресса и заменяя её энтропийной логикой разрушения. См. схему с подписью «L’évolution de la sensibilité technique dans la poésie» из книги Isou I. Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique). Однако, как это часто бывает в истории авангардной поэзии, ориентирующейся на новую науку и технику, новые поколения недооценивают разрушения, произошедшие до них в самой литературе. Или не помнят о них.

В том же 1944 году, когда советские войска войдут в Бухарест, Исидор Изу издаст первый номер журнала «Da», который будет сразу запрещён советской военной цензурой и партийными органами. Уже через год в Зале учёных обществ Парижа Изу выступает с докладом «Первая буква леттристов» (1946), а еще год спустя Илья Зданевич, когда-то сам эмигрировавший из Советской России, в другом парижском научном обществе — Обществе географии — выступает с докладом «После нас хоть леттризм» (1947), в котором утверждает, что наступательная операция леттристов в точности воспроизводит разрушения, уже проделанные русскими заумниками. Аргумент незнакомства с предыдущими стадиями развития дисциплины носит, в сущности, чисто академический характер: он мог прозвучать только в научных обществах, где и проходили оба доклада. Заумная поэзия конструирует свою генеалогию под сенью научного авторитета (одной из первых академических реакций станет заметка, принадлежащая профессору Санкт-Петербургского университета: Бодуэн де Куртене А. К теории «слова как такового» и «буквы как таковой» // День. 27 февраля 1914. №. 8. Не кто иной, как Бодуэн де Куртенэ, повторит тезис Бреаля о необходимости изучать живые языки в речевой деятельности, а не историю языка по письменным источникам, что ляжет в основание фонологии Якобсона).

Однако сам факт того, что Зданевичу пришлось напоминать о предыдущих стадиях «разрушения эстетики» только что явившемуся Изу, превращать парижскую сцену в трибунал между русской и румынской культурной эмиграцией в первые послевоенные годы, был обязан не только научному стилю, но и медиатехнической эволюции,

Интернационализм в языке (нрзб.)

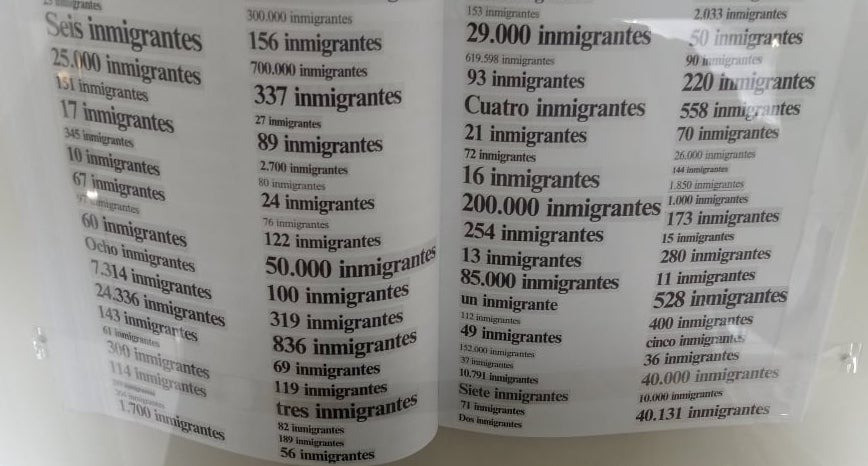

Медиачувствительная поэзия пересматривает после войны свои отношения не только с памятью, но и с политикой знака. Как во франкоязычной (см. о большой ретроспективе Анри Шопена летом 2017-го в приводившемся материале), так и в немецкоязычной версиях (см., например, описание к экспозиции работ Франца Мона в Сabinet de poesie concrete (Geneva/MAMCO, 2020)), как правило, указывается на один и тот же политико-эпистемологический исток конкретной поэзии. В основании идеи пользоваться словами как вещами (не всегда понятного назначения) лежит сомнение даже не в том, «можем ли мы писать поэзию после» того или иного чрезвычайного исторического события (в канонической версии Адорно — после Освенцима), а в том, можем ли мы вообще пользоваться тем же языком, что и нацисты. Или точнее, пользоваться им так же, как они — как логической машиной без сбоев и прорех, безупречная работа которой собственно и привела её операторов к пределам их мира и языка. Или, быть может, мы должны вывести её из строя / на чистую воду, на «белизну страницы», в «блаженное, бессмысленное слово», произнесённое как в первый раз, словом, перезагрузить язык и начать с чистого листа (на котором будут только какие-то чёрные знаки, а не «идеи»).

Такой род милленаризма, как конкретная поэзия, оказывается тогда ещё и формой интернационализма в языке — который всегда был и остаётся по сей день «национальным по форме», даже если каким-то другим «по содержанию». Следовательно, даже в современных попытках экспериментальной поэзии, преодолевающих национальные просодические традиции и «национальную картину мира» или вообще понятийное измерение языка, то есть начинающей состоять даже не из слов (Малларме), а из букв или звуков, можно видеть если не продолжение антифашистской борьбы (этим политическим маркером обладал, к примеру, Revue blanche, в котором печатался Малларме), то ставку на надежду на семиотический интернационал.

Впрочем, такая «тактика слов» (так назывался сборник швейцарского поэта Франца Мона, изданный к ретроспективе в Сabinet de poesie concrete (Geneva/MAMCO, 2020). См. Franz Mon. Tactiques de mots / trad. Heike Fiedler et Vincent Barras, 2011) всегда подразумевает, что принцип двойного кодирования, делающий даже интерес к паронимической аттракции не столь далёким от асемической поэзии типом чувствительности (и в пределе стремящимся к ней), обращается к столь частым и как бы чисто паронимически оправданным сближениям/смешениям поэтического и политического в силу дефицита (политической) стратегии и ограничивается только поэтическими действиями/сбоями.

«Поэтическое действие» (Action poétique)

Возможно, этот сдвиг восприятия близкого/дальнего и гонит меня на следующий день в эту же библиотеку листать (feuilleter, как здесь это называют, то есть «страничничать») ранние выпуски «Action poétique » — в надежде, что удастся со своим вечным статусом чужака получить доступ к фондам. Впрочем, именно этот статус чужака и, чего уж там, бездельника, имеющего на это время-внимание (пусть и после 6 часов редактуры), делает восприимчивым к этим отдалённым ситуациям в культуре, как будто заочно уже оказывавшим влияние — в годы практики (всегда слепой в отношении своих оснований и референций).

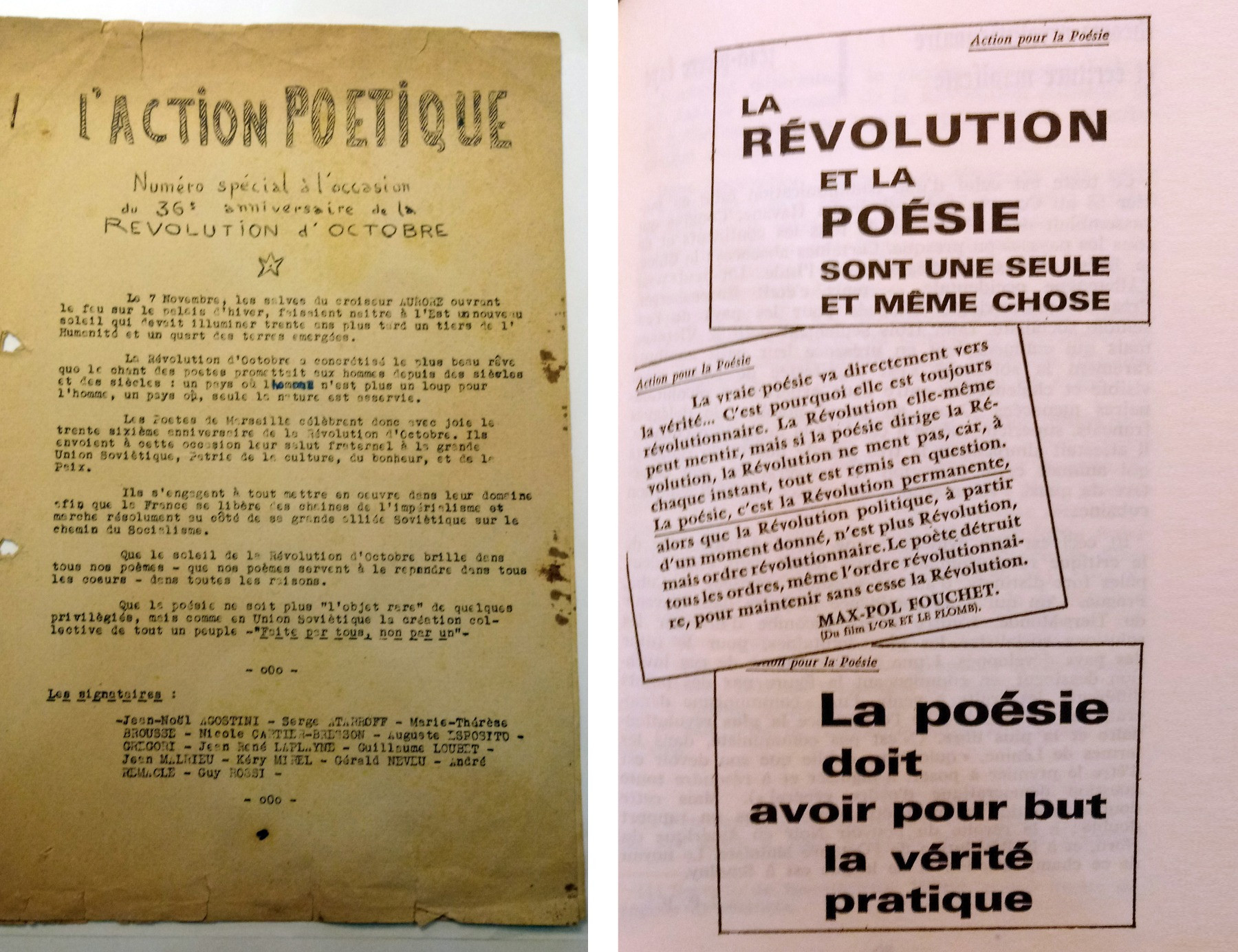

Журнал, не только берущий в своё название «действие», но ещё к тому же делающий его столь созвучным с политическим, да и вообще уподобляющий поэтическую процедуру — акту (а не, к примеру, массиву текста или сети сновидений), а своим девизом практическую истину из Лотреамона («La poésie doit avoir pour but la verité pratique»), не может тоже не вести свою родословную от определённого политического события. Таким стала забастовка докеров в Марселе в 1950 году, а сами эти марсельский журнал и одноимённая группа поэтов завершают историю военных операций между различными авангардными группировками в послевоенной Франции — или превращают эту культурную войну из империалистической в гражданскую, продолжают её «другими средствами» (см. подробнее об истории французской послевоенной поэзии гид Кирилла Корчагина, упоминающий среди прочих упоминаемых во фрагменте «Когда искусство оборачивается книгой» Клода Руайе-Журну и Кристиана Прижана, а также Жака Рубо — участника «Action poétique»).

Это ещё до того, как студенты стали поддерживать (или не очень) бастующих рабочих, и до того, как будет издано «Общество спектакля». Собственно «Action Poétique » можно считать одним из подготовительных манёвров будущей молодежно-поэтической революции. Всего 5 лет назад закончилась война, ещё довольно сильны позиции сюрреалистов (основатели «AP» постоянно ссылаются на них — особенно Элюара и Арагона, то есть наиболее просоветских), переживают расцвет своего влияния универсальные интеллектуалы во главе с главным экзистенциалистом, а Дебор ещё пока шастает по улицам Парижа в своих широких штанах в поисках точки входа (и вскоре её найдет неподалеку от места действия «AP» — на Каннском фестивале с листовками против Чарли Чаплина) (Молодой Ги Дебор был участником Леттристского Интернационала и организовал свой собственный — Ситуационистский Интернационал, когда захотел отколоться от круга Изу.).

В силу такой политизированной обстановки, а также пускового для журнала события немудрено, что редколлегия очень быстро пришла к разговору о политической поэзии (эссе под названием «Poèsie politique» за авторством Пабло Неруды опубликовано уже в третьем выпуске). И всё же когда обнаруживаешь спецвыпуск в честь 36-й годовщины Октября (а заодно и с одой на смерть Сталина, которая занимает почти целиком этот выпуск, причём практически рукописный — хотя предыдущие уже были офсетом, здесь снова появляется пишущая машинка), становится понятно, что, несмотря на дословные совпадения и, так сказать, именно тогда появляющуюся фразеологию, политическая поэзия в середине прошлого века значила нечто совершенно отличное от сегодняшних дискуссий о «конструкции политического субъекта» в поэзии или какой-нибудь «политизации формы». Притом речь не о разрыве, но об эволюции этого разговора, начальные точки дискуссии были положены именно тогда. (Разумеется, футуристы или сюрреалисты тоже были не прочь об этом подумать, но всё же ещё совсем в иных терминах и в совсем ином техно-информационном окружении.) Так же узнаваемы и некоторые институциональные повадки группы «поэтических действий».

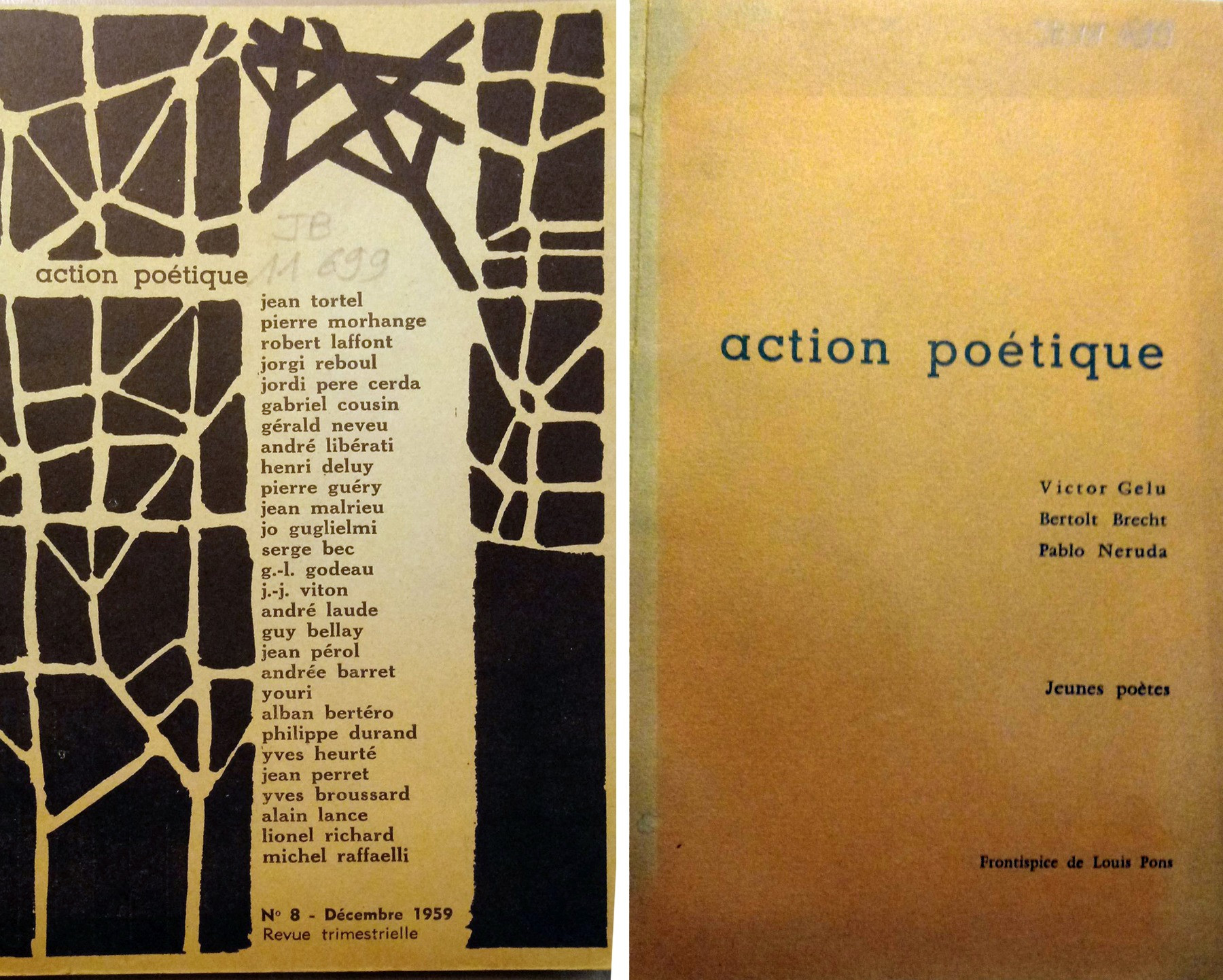

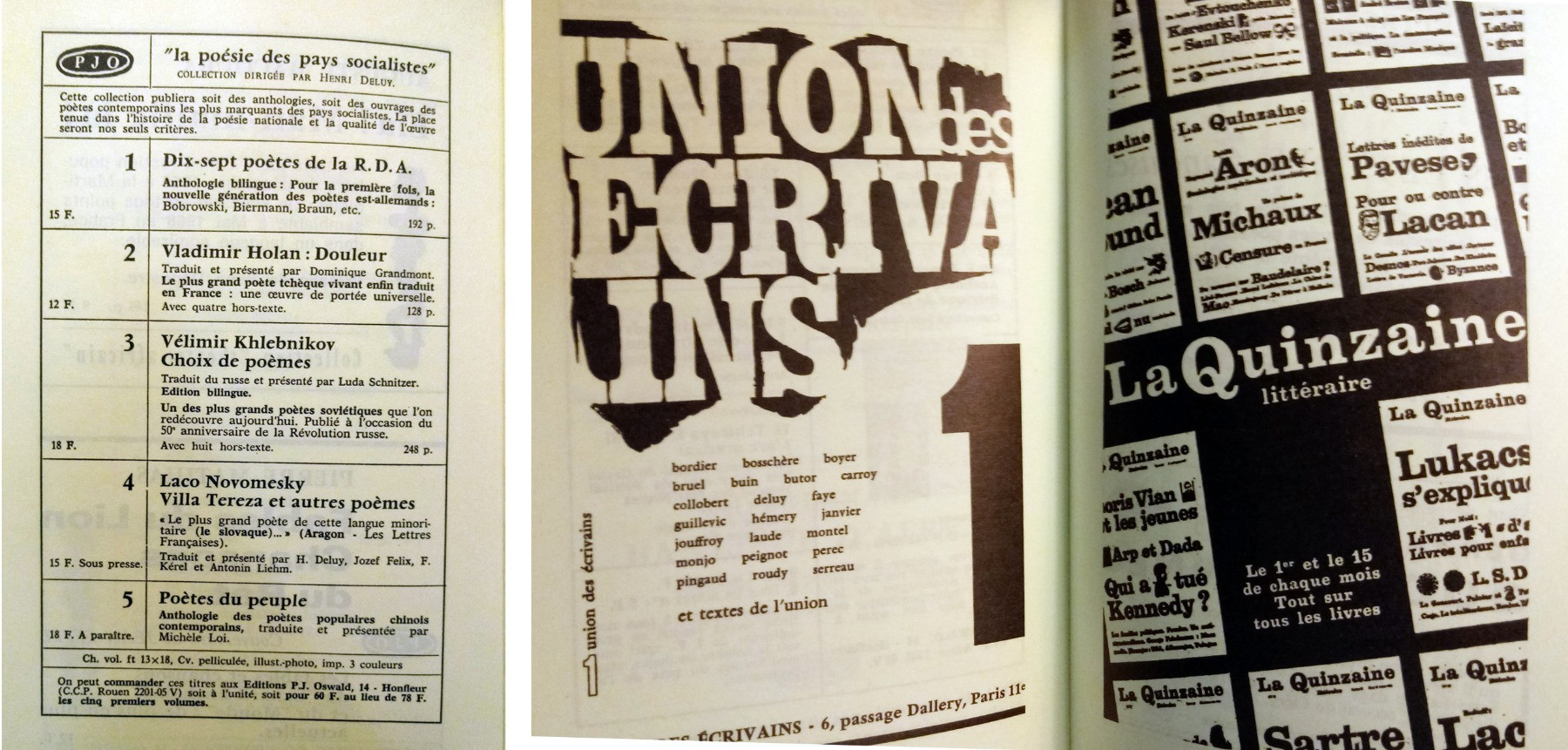

Постепенно редакция взрослеет, с третьего выпуска в редакции появляется Анри Делюи (Henri Deluy), который будет его редактором до самого конца (в 2012-м). После того машинописного выпуска во славу Октябрьской революции появляются становящиеся всё более и более обстоятельными издания разных форматов и оформления — таким образом, единство издания сохраняется только на уровне названия и носит чисто номиналистский характер. Сперва осваиваются революционная классика (уже ставшая таковой к 1953 году) — Брехта, Неруду или тех же Кирсанова или Бурича (за всё на восток от Рейна отвечает Henri Deluy). В следующих выпусках, ближе к 1960-м годам, приступают к «народам социализма», ну, и наконец, не забывают публиковать и собственные опыты (essai) и поэзию.

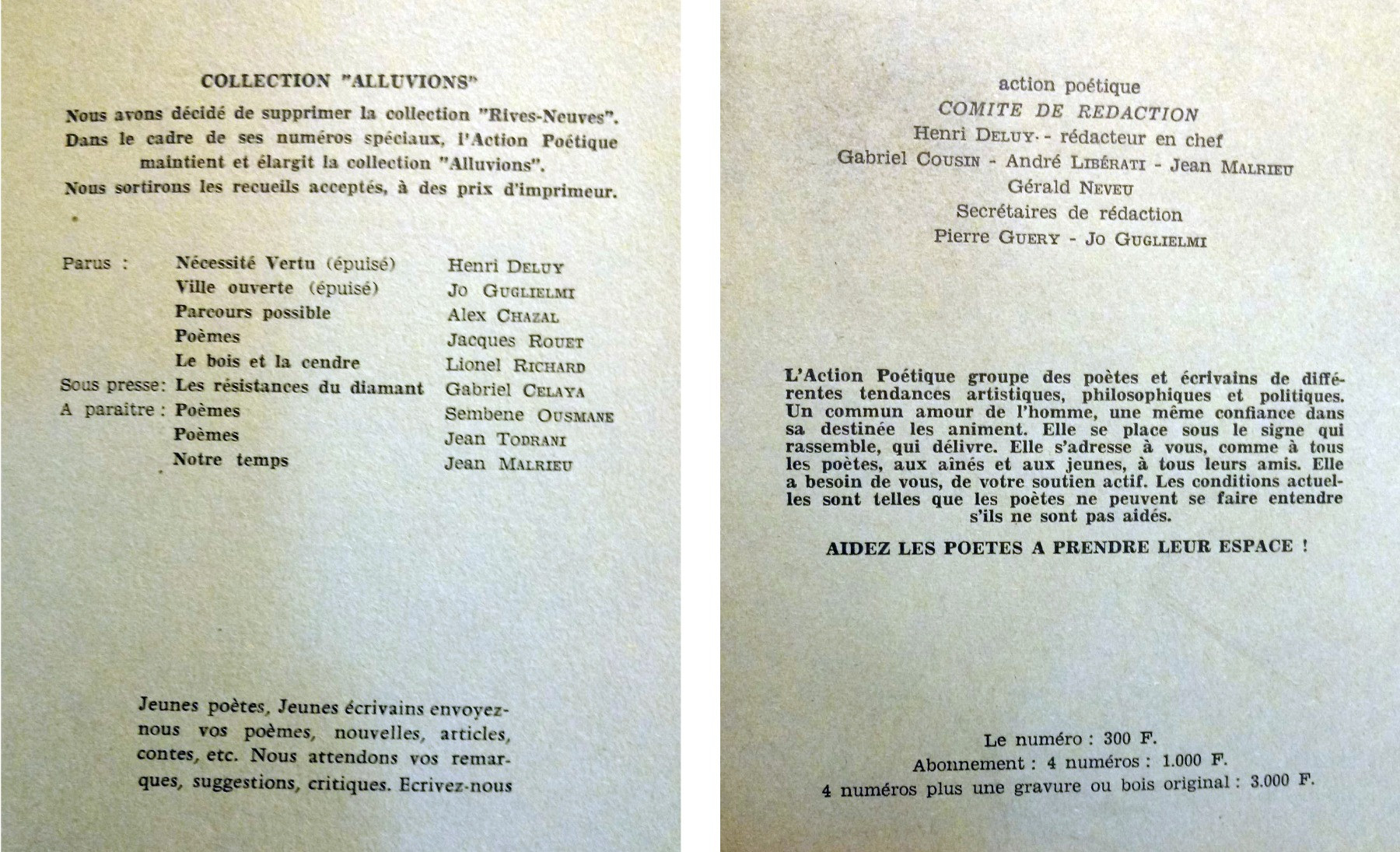

Интересно наблюдать также движение жанрового характера материалов в сторону всё более периферийных (или утилитарных) — от экспозиции самодостаточных (поэтических) объектов: перевода из Райха, дискуссии вида «ещё раз по поводу Tel Quel», стенограммы чехословацкого Союза писателей. Наконец, не может не заинтриговать и та самая «четвёртая страница», которая, по мнению Малларме, застрахована от поэзии, но когда её больше не избегаешь, а институциональные наклонности уже сложились, то страницы с рекламой, анонсами и указанием уже разошедшихся тиражей книжных приложений оказываются чем-то чуть ли не наиболее стимулирующим воображение (то самое, что сближает с историей). Впрочем в случае отдельных фамилий ничего воображаемо сближать даже не надо: как и в случае выставки книжно-визуальных экспериментов, можно обнаружить тех, кто публиковался на русском языке совсем недавно — в переводе молодых товарищей, состоявших в переписке (и рассчитывавших в ней вычленить некое нетривиальное понимание политической поэзии) с Кристианом Прижаном и Клодом Руайе-Журну (переводы этих французских авторов были опубликован в № 13 [Транслит]: Школа языка в переводах Никиты Сафонова и Кирилла Корчагина соответственно), когда-то проявлявшими (не)ожиданную для нынешних затворников активность в дискуссиях о политической функции стиха или графических экспериментах. Наконец, примечательно обилие имён, впоследствии известных как художников на страницах журнала и этикатаже выставки соответственно — Alain Jouffroy и Christian Boltanski (см. выше), не обойдётся и без до боли знакомых обсуждений «текстуальных машин» и «взаимодействия поэзии с мультимедиа» (здесь мы имеем в виду сразу несколько выпусков [Транслит], начиная с № 9: Вопрос о технике и заканчивая недавним № 22: Застой / быстрые коммуникации и <10>№ 23: Материальные культуры авангарда, в которых обсуждается различные аспекты и векторы влияния, взаимодействие и сопротивление поэзии © новым (и) медиа).

Всему этому видимо, суждено повторяться в десятках поколений «молодых поэтов», которые и здесь, как и в других подобных случаях, являются единственным практическим определением адресата, который заслуживал бы своего дискурсивного анализа. (На каждой обложке журнала звучит призыв к молодым поэтам присылать свои опусы в редакцию.) Возможно, социализация и является той verité pratique, которую поэзия должна иметь в качестве своей цели.

Disclaimer

То, что может показаться юношескими увлечениями или снобским неймдропппингом, на самом деле является этюдами тех участков истории/теории литературы, которые дают ключи к современному риторическому бессознательному многих современных литературных процессов: помимо скучных вопросов о том, можно ли в стихах использовать то или иное слово или метрический размер (для которых всегда найдутся спорщики), более подспудное и незаметное влияние на литературное мышление современников оказывают противопоставление внутреннего (авторитета букв как таковых) и внешнего (авторитета социальной реальности или даже пуль, свистящих над головой, которые, как правило, призваны существенно ограничить словарь и способы сочетания слов), аргументы за трансгрессию, субверсию или ответственность и ангажированность и тому подобные — все они следуют из некоторых конкретных исторических кейсов, которые лучше хорошо себе представлять, чем пользоваться языком полубессознательно, склоняя ангажированность или чистое искусство, возможно, вполне заблуждаясь относительно как объёма понятий, так и генеалогии этих тенденций. Во всяком случае, судя по литературной дискуссии в младшем поколении, начинающем претендовать на политическую артикуляцию в культуре, этого знания генеалогии аргументов ужасно не хватает, яростный бой ведётся вслепую, как возможно всеми младшими поколениями в своё время, ещё не растерявшими свою прыть. Но это уже не позволительно тому культурному поколению, которое больше не может ограничиться лишь подаванием надежд и выкриками с места, но обязано формулировать некоторое число артикулированных тезисов, что будут так же cчитываемы из любой другой эпохи и языка, а не только с несомых непосрественно рядом плакатов или хорошо настроенной ленты друзей.