Парадигмальное единство шизофашизма и новой этики

Нашумевшее и надоевшее словечко «постмодерн» соответствует нескольким интеллектуальным тенденциям, доминировавшим во второй половине XX века; затем эти тенденции значительно трансформировались, обрели твёрдость и прямолинейность. Объединяет постмодернистские тенденции недоверие к любым описаниям реальности, которые претендуют на безусловную истину, недоверие к ограниченным языкам и знаниям. Такая настороженность обусловлена чередой политических, военных и мировоззренческих катастроф, произошедших в результате веры людей в проекты тотального переустройства социума. Новое время возлагало большие надежды на прогресс и просвещение, которые дискредитировали себя жестокостью современных людей по отношению к окружающей среде и себе подобным. Послевоенное поколение, разочаровавшись в современном Западе, стало искать новые способы культурной самоидентификации. Повсеместный интерес к домодерным и незападным культурно-религиозным традициям, химическая космонавтика, революции телесности и воображения — всё это легло в основу того мира, который достался нам в наследство. Мы живём в ложбине этой колоссальной волны эмансипации, но до сих пор используем языки, порождённые ею.

Во многом эта волна связана с разочарованностью в больших общественно-политических проектах, поэтому одной из важных её тенденций были нигилизм и цинизм, достигшие своей концептуальной кульминации в контркультуре конца XX века — именно здесь появляются потрясающие гибриды разрушения, соединяющие в себе ультраправую и гомосексуальную поэтику, удобряющие оккультный гитлеризм спорами галлюциногенных грибов и болезненной нежностью электронного декаданса. Дети детей цветов захотели играть в темноте (альбом группы Coil «Musick To Play In The Dark» позволяет понять, к чему в итоге пришла культура расширения сознания); почему радуга не может быть чёрной, если в этом тоже есть свой интерес и своя интенсивность? Агрессия в игровом режиме дарит новые странные чувства. Когда все сплачивающие мифы окончательно подорваны, мы уходим в своеобычные состояния, обусловленные самыми дикими ассамбляжами, в персональные миры, взращенные на дьявольских почвах, в метафизические эксцессы грациозной гнусности. Проблема в том, что авангардные эксперименты и опасные личные практики не варились в собственном соку — они быстро упростились, коммерциализировались и накрыли массы мглой небывалой деструктивности, проявившейся в популярной культуре 80-х и 90-х, которая и стала ассоциироваться с «постмодернизмом» — особенно в России, снова зашедшей слишком далеко в попытке догнать и перегнать остальной мир.

Радикальный релятивизм, порождённый недоверием к любым дискурсам, претендующим на объективность, может привести к этическому и правовому нигилизму, ведь если абсолютная истина неописуема и располагается за пределами языка, то мелкие истинки уравниваются в своей ничтожности, ибо относительно Абсолюта все правы и неправы, все факты ошибочны и верны. В конечном счёте само сущее становится дискредитированным, т. к. оно заслоняет собой бескачественный, неописуемый Абсолют. Поэтому христианские богословы и буддийские философы предупреждали об опасности чистого апофатизма. «Берешит» Алистера Кроули замечательно демонстрирует логику апофатического нигилизма — и судьба оккультного enfant terrible подтверждает наши подозрения.

Если язык предшествует вещам и фактам, если вещи и факты являются акциденциями доминирующего дискурса, то любое высказывание оказывается истинным и ложным одновременно. Мы отказались от референта — больше нет никаких объектов внеязыковой действительности. Казалось бы, теперь мы свободны от диктатуры фактов, теперь мы умеем ниспровергать любые жреческие сообщества, создающие факты. Но не тут-то было: шизофашизм научился использовать эту ситуацию для собственной выгоды. Если референт всегда конструируется с той или иной идеологической целью, а Истина не может быть доступна обыденному сознанию, тогда остаётся возводить подходящие языковые конструкции, создающие истинку, адекватную поставленным задачам.

Михаил Эпштейн верно замечает, что фашизм (в отличие от шизофашизма) был достаточно цельным мировоззрением. Его создатели манипулировали массами, указывая на слабые места политических противников. Риторика т. н. «третьего пути» между капитализмом и коммунизмом подкупала своей внешней рациональностью, а не только животным витализмом и одержимостью мифом, как принято считать. Фашистская пропаганда указывала на очевидности: либеральный капитализм атомизирует и расчеловечивает общество, превращая каждого в экономическую функцию. Фашисты и нацисты адаптировали марксистскую риторику для своих целей: не отрицая зло отчуждённого труда, они предлагали преодолевать его с помощью национальной сплочённости. Человеческую связь между капиталистом и наёмником легко инсценировать, нетрудно сделать из них идейных союзников, если объединить против кого-то. Труд освобождает, когда подчинён высшим целям, а не жалкому бюргерскому влечению к наживе. Разочарования в русской революции только подтвердили эту логику: бездушный либеральный капитализм, конечно, надо преодолевать, общество, конечно, необходимо скреплять высшими этическими, духовными смыслами, а не бросать людей на произвол рынка, но для этого вовсе не нужно истреблять целый класс образованных людей, элиту нации, не надо крушить дома и жечь поместья. Кроме того, марксистов легко было уличить в тех же грехах, в которых они обвиняли капитал, ведь и здесь, в мифе коммунистов, субстанцией человеческих отношений объявляются цифры, экономика, обществом управляют пустые схемы, над которыми стоят партийные мудрецы сомнительного происхождения. Всё это плохо подходило мечтательным и романтическим народам с более широкой душой и своеобычной статью. Здесь необходимо ещё раз уточнить, что т. н. «третий путь» сохранял в себе все признаки модерна — это был очередной технократический промышленный проект, основанный на идее радикального переустройства общества; архаика и консерватизм исполняли важные, но не главные роли в этом современном спектакле. Привычные жизненные устои были радикально трансформированы, интоксикация общества политической риторикой достигала советских масштабов. Современность завораживает своими техническими возможностями, традиционный мир очаровывает величественной эстетикой, так почему бы не создать валькирию на дизельном топливе? Современный шизофашизм не создаёт позитивной программы, не стремится преодолеть капитализм или выправить несовершенства социалистического проекта. Скорее он использует все дискурсы одновременно: сохраняя всю бесчеловечную машинерию жесточайшего капитализма, он отрицает идейную составляющую демократического общества — свободу слова и права человека, шизофашизм использует советские идеологические штампы, одновременно разоблачая большевистских революционеров, он занимается апологетикой царизма, но ни во что не ставит культурное наследие белоэмигрантов. Шизофашистские империалисты, захватывая территории соседних государств, возвращают советские топонимы; красные знамёна соседствуют с имперскими флагами.

Если классические фашисты говорили об угрозе большевизма, то современные шизофашисты главной опасностью считают программы критических теорий, противостоящие «традиционным ценностям». Шизофашизм, атакуя демократические принципы, зачастую указывает на шизофренические нонсенсы и абсурдные парадоксы антилиберальных теоретиков социальной справедливости. Диктатура меньшинств, угнетение белых натуралов, преследование семейных ценностей, насильственная гомосексуализация детей и полная утрата человеческой идентичности в результате трансгуманистических экспериментов — этим запугивают телезрителей постмодернистские ультраправые популисты. В свою очередь, разнообразные активисты, отстаивая социальную справедливость, всюду выискивают фашистские дискурсы и следы патриархата, они придираются друг к другу и к любым публичным высказываниям, цензурируют внешность, привычки, образование. Вавилонское столпотворение критических теорий всюду обнаруживает зловещую тень фашистского Баала, тем самым подкармливая его, ведь Баал шизофашизма только ещё больше распаляется, указывая на вездесущую диктатуру постмодернистских леваков, которых в России упорно продолжают именовать либералами, хотя борцы за социальную справедливость отрицают основополагающий либеральный принцип — правовое равенство всех граждан, равенство, которое не зависит от социального статуса, пола и сексуальной ориентации. Активисты отстаивают правовую привилегированность тех или иных меньшинств, т. к. считают, что угнетённые изначально занимают невыгодное положение (такая политика называется «позитивной дискриминацией»). Результатом войны шизофашистов с активистами становится идеологическая интоксикация системы образования и СМИ, создающая иллюзию реального конфликта жизненных интересов.

Дискурс критических теорий порождает эффект инородности и чрезвычайной аномальности общества, в котором эти теории начинают определённым образом доминировать, хотя их экспансия распространяется лишь на отдельные институты, но в стране победившего шизофашизма интеллектуальные демагоги и СМИ так преподносят эту экспансию, чтобы в сознании обывателя, который редко выезжает или вовсе не выезжает за границу, возникло впечатление, что на условном Западе воцарилась тотальная диктатура поборников социальной справедливости, что старый привычный уклад жизни там уже невозможен, а правила поведения стали предельно абсурдными, хотя на самом деле адептов новой идеологии не так уж много, их не более десяти процентов населения. Здесь надо заметить, что и на территории победившего шизофашизма процент убеждённых шовинистов, сознательно отрицающих демократические ценности и ненавидящих культуру Запада, тоже не слишком велик, хотя проверить это непросто, но будь это не так, диктаторам не пришлось бы затрачивать на пропаганду колоссальные средства.

В стране победившего шизофашизма у людей отняли гражданские свободы, но в личной жизни большинство чувствует себя достаточно вольно. Скажем, едва ли современный шизофашистский обыватель, лишённый фатальных особенностей, испытывает потребность в ещё большей сексуальной свободе. Избыток секса и алкоголя даже в авторитарном обществе создаёт иллюзию определённой личной независимости — именно поэтому часть богемы довольна положением вещей; напротив, нормы политкорректности (как мы уже заметили, беспредельность их господства на условном Западе в разы преувеличена шизофашистской пропагандой) вызывают много вопросов, ведь невротические правила новой этики действительно в большей степени сходствуют с начётническими марксистко-ленинскими догмами, игнорировавшими саму жизнь и реальные потребности людей. Именно поэтому пропагандистам удалось распространить миф, что некая форма коммунистического тоталитаризма (хотя чаще это называют «либерализмом») давно захватила Европу и Америку, так что теперь мы стали носителями классических европейских ценностей. По правде сказать, весёлые пропагандисты шизофашизма, не лишённые панибратского тона и циничного провинциального юмора, вовсе не напоминают механическую советскую пропаганду — они работают со зрителем, норовят угодить простому человеку, заискивают — на их фоне фанатики социальной справедливости, вооружённые птичьим языком постструктурализма, и впрямь больше напоминают робототехнику коммунистической схоластики. Адепты новой этики требуют беспрекословно принять определённую мораль — именно в этом они похожи на классических идеологов, на советских марксистов, изобличавших еретические взгляды. Но теперь адепты критических теорий любой дискурс подозревают в сексизме, гомофобии, расизме и трансфобии. Авторы книги «Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого» справедливо замечают, что авторитарные попытки активистов диктовать, что людям полагается думать по поводу гендера и сексуальности и в каких терминах выражать свои мысли, приводят к росту агрессии, лишь увеличивают нетерпимость. Активисты социальной справедливости навязывают доминирующим группам чувство вины, инкриминируя белым людям расизм, мужчинам — сексизм, а гетеросексуалам — гомофобию, т. е. активисты сами относятся к определённым группам с предубеждением. Феминистски подсчитывают количество слов, произнесённых женщинами в фильме, чтобы уличить режиссёра в сексизме, другие активисты требуют, чтобы актёры играли только тех персонажей, с которыми они входят в одну группу идентичности: гетеросексуальной женщине нельзя играть лесбиянок, а трудоспособному индивиду — инвалидов. Особенно уязвимыми оказываются музыканты и художники, которых обвиняют в культурной апроприации.

На фоне этого абсурда пропаганда шизофашизма кажется очередным развлекательным шоу. Просто на шоу нельзя повлиять — здесь веселятся по правилам неизменной группы властных сатириков, а возглавляет всё главный скоморох, оседлавший медведя. Но никто тебя не заставляет на это смотреть и в этом участвовать (до поры до времени), хотя порой приходится оплачивать очередной цирковой номер… И пытаться сорвать спектакль (особенно кровавый) нельзя — за это полагается штраф, а в тяжёлых случаях — срок.

В сущности, ультралевые снова сталкиваются с ультраправыми, только теперь это шизосоциалисты и шизофашисты, а расхлёбывать кашу приходится всем. Одни повсюду выискивают расизм (особенно там, где его нет), атакуют классическую культуру, считая её продуктом белых сексистов, а ещё всячески превозносят телесную аморфность, противопоставляя её «патриархальным» эстетическим канонам, тем самым вызывая лютую ненависть и презрение у представителей второго лагеря — немалочисленной прослойки современных мизантропов. Когда отталкивающий и агрессивный субъект учит вас жить и заявляет, что вы обязаны стесняться своих преимуществ, это часто вызывает негативную реакцию, порой преувеличенно негативную, если речь идёт о молодых людях, склонных к идеализму и протесту. После этических проповедей невротической корректности и несправедливой социальной справедливости легко стать радикальным ницшеанцем, а потом пойти уже совсем далеко вправо. И сложно ли, показав наиболее одиозные примеры абсурда, промыть мозги многочисленным необразованным телезрителям, напугав их инфернальной картиной тоталитарной политкорректности? Это было бы даже смешно, если бы не было правдой: пропагандистам шизофашизма действительно удалось убедить людей в том, что лучше умереть на войне или с голоду, что лучше вернуть железный занавес, чем жить по законам новой этики, якобы восторжествовавшей на условном Западе. Однажды было что-то похожее, когда немцев запугали большевизмом. Отличие состоит в том, что в XX веке угроза была реальной, зато теперь телевизионные колдуны так застращали зрителей гей-парадом, что он стал казаться ещё ужаснее расстрельных списков, сожжённых поместий и взорванных церквей. Каждый авторитарный властитель должен благодарить Джудит Батлер и подобных ей, ведь именно такие теоретики создают образ, от которого может отталкиваться ультраконсервативная пропаганда, чтобы запугивать массы. Адепты теории социальной справедливости утверждают, что представители разных групповых идентичностей не могут полностью понять друг друга; следовательно, задача белого цисгендерного мужчины состоит в том, чтобы держаться на почтительном расстоянии, даже не пытаясь найти общий поведенческий консенсус. Шизофашистская теория многополярного мира (ТММ) исходит из аналогичных предпосылок: разные цивилизации, созданные на фундаменте различных логосов, никогда не смогут до конца друг друга понять, а поэтому им не следует лезть друг к другу с претензиями; скажем, если в какой-то стране принято вырезать женщинам клитор, то следует считать это своеобразным проявлением цивилизационной идентичности, а любое осуждение подобных практик представителями другого логоса должно считаться цивилизационным шовинизмом. Согласно некоторым феминистским теориям, женщины являются носителями другой логики, другого типа мышления, сама природа женщины столетиями искажалась под натиском требований патриархата. То же самое говорят и теоретики многополярного мира: русская культура обладает особенной статью, которая не вписывается в нормы либерализма, эта идентичность искажалась и подавлялась, приспосабливаясь к европейской культуре. ТММ доходит до того, что требует отменить петербургскую составляющую русской культуры — как неподлинное, как искажение русского логоса. Так и феминистки третьей волны считают проявления женственности только лишь извращением женского естества. Каблуки, платья и покладистость — всё это навязали женщинам их поработители. Обе теории зиждутся на радикальном культурном нигилизме, обе теории предлагают сбросить колоссальные пласты поведенческих паттернов, формировавшихся столетиями, обе теории хотят по-новому собрать человека и общество. Обе теории базируются на главном постулате постмодерна: объективной истины не существует, есть лишь локальные точки зрения, обусловленные различными дискурсивными практиками, сформированными на почве разных групповых идентичностей. С этим сложно поспорить, ведь объективность была придумана в Новое время, объективность — это продукт рациональной научно-технической цивилизации белых мужчин Запада. Что такое Зимний дворец для адепта ТММ? — Жалкое подражание чужеродной европейской архитектуре. Что такое женственность для радикальных феминисток? — Жалкое пресмыкательство патриархату. Такая идеология замечательно подходит, чтобы избавиться от общей ответственности, ведь европейская архитектура — это не только Версаль, сегодня это жёсткие экологические и градостроительные требования, оберегающие исторические постройки, ландшафты и среду. Но Запад нам не указчик, у нас особенный логос, поэтому и экология своя, а старинные дома были построены в эпоху вестернизации России — нечего их жалеть. Мы же теперь знаем, что красота является конвенцией, а не объективностью. Даже здоровье — только подавляющая фикция, обслуживающая властный дискурс. Теперь принято наслаждаться ожирением, а не страдать им, ведь идеал стройности навязан патриархатом и капитализмом, так что женщина не обязана приобретать товарный вид, угождая мужским потребностям. Многополярный шизофашизм и теория социальной справедливости страдают агрессивным скудоумием сходственного генеза. Это легко доказать, внимательно исследовав их недопостмодернистские предпосылки. Равенство дискурсов и отсутствие объективной истины с неизбежностью должны приводить к абсолютному равенству любых идентичностей. Нет никаких оснований полагать, что внутри крупного цивилизационного «логоса» не может возникнуть бесчисленного множества индивидуальных «логосов», нет никаких оснований выделять угнетателей и угнетённых исходя из цвета кожи и ориентации, ведь внутри сообщества чёрных гомосексуалов белый натурал окажется меньшинством, стройный среди ожиревших будет чувствовать себя неважно. В итоге, руководствуясь этой логикой, мы приходим к тотальному абсурду навязанной разобщённости. Философские предпосылки теории многополярного мира не выдерживают критики. ТММ исходит из того, что существует коллективная идентичность, которую следует оберегать от враждебных элементов. Мы наблюдаем здесь пример сконструированного фундаментализма, ведь никакой унифицированной евразийской идентичности нет, но её надо выкопать (из советской и опричной могилы) и насадить, чтобы выстроить тот самый коллективный логос. При этом идентичность определяют негативно — путём отрицания. Что общего между консервативным дагестанцем, православным ура-патриотом, гопником и бурятским ламой-обскурантистом? У них есть общее неприятие принципов гражданской свободы; каждый из них отрицает, что тело индивида принадлежит ему и только ему, что его сексуальные практики, его внешность, его мировоззрение — только его дело, что никто не имеет права заставлять человека придерживаться определённой морали, следовать неписанному кодексу и отвечать за свой выбор перед коллективом, если действия человека не угрожают свободе и безопасности окружающих. Этого не понимают и адепты социальной справедливости, когда преследуют людей за культурную апроприацию, излишнюю феминность, маскулинность или некорректные высказывания. Ты уже не можешь носить чалму и дреды, будучи белым, делать одежду исключительно для стройных людей, снимать кино, в котором нет чёрных, гомосексуалов, женщин и трансгендерных персон, не рискуя при этом заработать серьёзные неприятности. Здесь надо заметить, что рискуют не только белые натуралы: согласно логике теории пересечений, лучше бы японцу не носить пончо, чтобы не обидеть латиноамериканцев. И всё это не шутки, а реальность: например, компания Dior удалила рекламу аромата Sauvage после обвинений в культурной апроприации, ведь Джонни Депп не имеет права подражать индейцам, хотя в его роду были краснокожие (кажется, это слово пытались запретить) из племени чероки, и не дай бог вам использовать блэкфейс — зачем-то выкрашивая физиономию в чёрный цвет, вы рискуете своей репутацией, карьерой и физической безопасностью. Но ведь идентичность может быть обусловлена изначальной принадлежностью к той или иной группе, а может быть присвоена в результате личного выбора. Почему человек имеет право поменять сексуальную ориентацию или пол, а потом поменять ещё раз, но не может сегодня носить паколь, а завтра жёлтую шапку буддийской традиции Гелуг?

Почему белые кришнаиты из Международного общества сознания Кришны носят индийскую одежду беспрепятственно, а модельер идёт на серьёзный риск, вдохновляясь хиджабом и сари? Когда Каролина Эррера продемонстрировала коллекцию с мексиканскими орнаментами, правительство Мексики создало законопроект, защищающий национальное достояние от плагиата. Дискурс угнетённых очень удобен для захвата власти, так что сущностно ничем не отличается от дискурса угнетателей. Идеология изолированной идентичности пытается коагулировать хаос, она создаёт островки твёрдости, формирует неприкосновенные сгустки в пространстве бескомпромиссной беспочвенности. Сообщества присваивают себе идентичность, монополизируют культурные практики, хотя принадлежность к любому сообществу всегда условна, т. к. реальная жизнь никогда не застаивается в границах редукционистских схем. Скажем, автор этих строк в одном своём художественном произведении использовал бенгальские числительные — за это мне могли бы предъявить претензии борцы с апроприацией, если бы я жил среди социальной справедливости, а не в шизофашизме. А потом бы выяснилось, что мой отчим бенгалец… Думаю, что борцы сразу бы замолчали, хотя бенгальская культура не слишком сильно коснулась нашей семьи, так что я обладаю такими же правами на бенгальские цифры, какими обладает любой другой человек. Мы уверены, что венесуэлка Каролина Эррера никак не связана с мексиканской культурой? Или в таких случаях уже требуется помощь чрезвычайной комиссии? Или просто кому-то не хватает интеллекта, чтобы осмыслить вызовы постмодерна? Происходящая вульгаризация гносеологического релятивизма чревата реваншем прежней универсалистской парадигмы классического либерального мировоззрения, новым господством сциентизма и рационального мышления. Катастрофа, произошедшая 24 февраля, ещё раз доказала, что выход за пределы корреспондентной теории истины ведёт к непредсказуемой политической шаткости. Обывателю крепко вбили в голову, что врут все, но наши врут свято. Это тоже политика идентичности: нет истины, зато есть групповые интересы, а повод, чтобы отстаивать их, придумать не так уж сложно.

Интерсекциональность и шизофашизм дискредитируют постмодерн, умаляют все его заслуги. Подрывая патриархальный мир и любые формы консервативного дискурса, левые постмодернисты создали новую форму диктатуры — она проявляется в культуре отмены, в новой корпоративной, журналистской и академической этике, в политике позитивной дискриминации: вас могут исключить из вуза или уволить за неправильные взгляды, вас могут называть насильником просто потому, что вы белый гетеросексуал. Шизофашисты, указывая на эти новые правила поведения, раскрывая всю их одиозность, пугая обывателя принудительной содомизацией детей, уничтожают саму возможность правового гражданского общества. Любой правозащитник автоматически зачисляется здесь, в зоне шизофашизма, в лагерь врагов человечества; равенство перед законом, свобода частной жизни, сменяемость власти — всё это, согласно шизофашизму, лишь прикрытие, чтобы путями свободы привести всех нас к моральному и физиологическому вырождению, чтобы сделать из человека киборга, уничтожить мужчин и женщин, отдать каждого человека на растерзание демонам его собственных страстей. Интерсекциональность и шизофашизм запрещают — и в этом они сходятся. И при этом адепты социальной справедливости, как и шизофашистские пропагандисты, исходят из того, что истина — это языковая игра, что слова указывают лишь на другие слова, а не на реальность.

Но релятивизм истинного постмодерна, додуманного до конца, — это не просто уравнивание всех точек зрения и отказ от объективной истины. Мировоззрение постмодерна имеет свою цель и свои причины. Причины надлежит искать в крахе больших нарративов, а целью следует полагать свободу самоопределения. Никто не может навязывать свою точку зрения, апеллируя к очевидности, т. к. это похоже на диктатуру. Но точно так же никто не может устанавливать диктатуру, ссылаясь на то, что диктатура является своеобычной формой социального устройства, которую тоже надо уважать. Если некий «логос» отказывается от коммуникации, если он представляет опасность для всех других точек зрения, то его следует обезвредить. Проживая в коммунальной квартире, ты не имеешь права хранить трупы в своей комнате или бить родственников. Диктаторские режимы, обладающие смертоносным вооружением, не могут не вызывать опасений, как ненормальный сосед, способный ночью открыть газ на кухне. Один маленький диктатор много лет прожил в коммуналке, но поспешил забыть об этом. Проблема в том, что из коммуналки можно съехать, если твой личный «логос» вообще не сочетается с правилами квартиры. Что касается корабля, т. е. нашей Земли, то здесь мы попадаем в совершенно безвыходную коммуналку: с корабля, плавающего в космосе, нельзя съехать, поэтому строить многополярный мир на корабле — безумие, равное самоубийству. Если в каждой каюте будут царить свои законы, корабль далеко не уплывёт. Так уж получилось, что римское право и англо-саксонская модель управления кораблём оказались наиболее эффективными. Немец Маркс предложил свою альтернативу, но это плохо кончилось, хотя некоторые его здравые наблюдения и теперь корректируют поведение на корабле. Может быть, евразийцы и адепты теории многополярного мира смогли предложить что-то более достойное и благородное? Пока что мы наблюдаем бегство лучших людей из той злополучной каюты, где восторжествовала мутная консервативная демагогия, перемешанная с опасными идеями «третьего пути».

Долгое время постмодернизм в политике ассоциировался исключительно с крайне левыми убеждениями, но теперь поднял голову и крайне правый, империалистический постмодернизм, который уже принято называть шизофашизмом. Обе крайности основаны на недодуманных посылках постмодернистской эпистемологии, релятивистская логика которой должна была привести к большому разнообразию политических убеждений. Отрицание Истины, единственной для всех объективности, необязательно должно вести к интерсекциональному трайбализму или к нигилизму силы. Совсем наоборот: скептицизм с неизбежностью порождает сомнение в собственной правоте и не позволяет гипостазировать идеи. Если бы постмодернистская эпистемология была хорошо усвоена, то гендер, национальность, логосы цивилизаций, суша-море геополитики и феминитивы осознавались бы только в качестве равноправных элементов непостижимого Языка, но не более того.

Если бы мы додумали до конца теорию истины постмодерна, то с неизбежностью пришли бы к анекантаваде (अनेकान्तवाद) — к учению о многогранности. Это гносеологический принцип джайнской философии, согласно которому истина многоаспектна. Данный принцип иллюстрировали с помощью известной притчи о слоне и семи слепцах. Семь слепцов однажды услышали, что в город доставили необычное животное. Когда они пришли к слону, они стали щупать его, чтобы дать характеристики. Один из них, схвативший хобот, сказал, что существо похоже на толстую змею; второму слепцу, чья рука дотянулась до уха, слон показался чем-то вроде веера. Другой же человек, чья рука лежала на ноге слона, сказал, что слон — это столб, подобный стволу дерева. Слепой, положивший руку на бок животного, был уверен, что слон похож на стену. Другой, пощупавший его хвост, описал его как веревку. Последний нащупал его бивень и заявил, что слон твердый, гладкий и похож на копье. Все они были правы, но лишь отчасти. Анекантавада не является абсолютным релятивизмом или бескомпромиссным скептицизмом, поскольку отрицает только то, что ограниченному взгляду доступна полнота истины, но не само наличие истины. Согласно философии джайнизма, лишь тот взгляд целиком и полностью ложен, который претендует на всестороннее описание реальности.

КОМПАС МЕТАМОДЕРНА

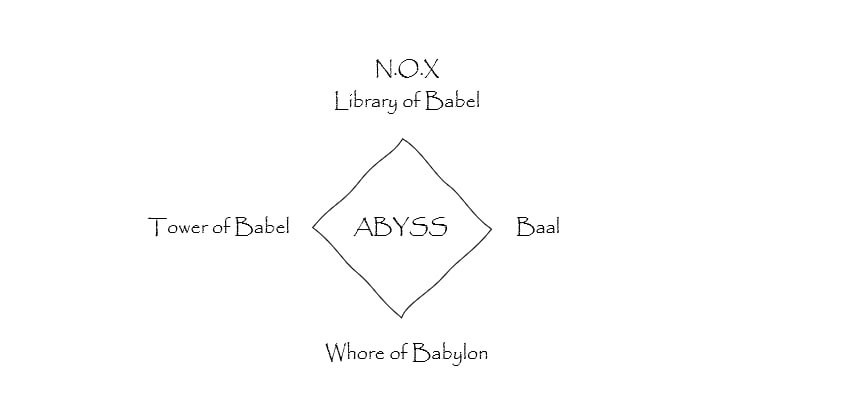

1. Движение вверх (символ — Вавилонская библиотека в садах Семирамиды): интеграция прасимволов различных культур, высший синтез духовных традиций. Здесь Абсолютом становится язык в своей целостности, проявляющий себя в различных системах описания действительности, ни одна из которых не претендует на полноту истины, следствием чего становится мультигностицизм, позволяющий объединить различные точки зрения в пространстве равноправного Парламента мнений, подчинённого экологическим потребностям всех существ. Отказ от прометеанства ведёт к цивилизационному аскезису, т. е. к переходу из парадигмы антропоцентризма в парадигму экоцентризма.

2. Движение вниз (символ — Вавилонская Блудница): сознательное и целенаправленное нисхождение из хаоса в инферно. Здесь царит макабрическая поп-культура, забывшая о своих постмодернистских истоках, и элитарная трансгрессивность. С помощью этого движения совершают напрасные попытки выйти за пределы дозволенного, попрать нормы, хотя вседозволенность давно стала нормой, а пределы запрещены общественным мнением. Это половодье внутри океана сохраняет простую логику всецело демократизированной плоти, так что в сухом остатке сохраняется лишь депрессивная пресыщенность освобождением (ситуация «после оргии» — по Бодрийяру). Следующей ступенью на пути вниз становится неонаивность: различные формы усталой непосредственности, беззубой иронии, поэтической теплохладности, домашней сентиментальности — на этом этапе субъект постпостмодерна чувствует себя пылью на ветру, это всего-навсего похмелье, наставшее после саморазрушительных практик. В данной точке, в подвале постмодерна, первичный хаос Бездны тоже исчезает, ведь и здесь происходит отбор — избираются исключительно негативные, ослабленные, бледные или зловещие интенсивности.

3. Движение вправо (символ — Баал): шизофашизм, т. е. диктатура идеологического симулякра, который обосновывает своё господство бескомпромиссным релятивизмом. Шизофашизм использует археологию знаний, деконструкцию и дискурс постколониализма, доказывая, что все основы либеральной демократии (права человека, разделение властей, свобода слова, политический плюрализм) — лишь идеологические конструкции, подходящие одним народам и онтологически чуждые другим. Согласно шизофашизму, гражданские свободы — миф, обслуживающий интересы империалистического Запада, который навязывает свои принципы прочим народам. Шизофашизм — очередной результат гибели объективности, ещё один продукт культуры постмодерна, вычурное порождение Бездны.

4. Движение влево (символ — вавилонское столпотворение): постмодернистская левая политика разрозненных групп, борющихся за идеал социальной справедливости, конкурирующих в угнетённости: гомосексуал угнетён, а чёрный гомосексуал угнетён дважды, тогда как чёрный гомосексуал-инвалид угнетён трижды. Группы конфликтуют друг с другом, отстаивают исключительность своего угнетения и присваивают языки. Скажем, представители какого-то этноса могут возмутиться и вознегодовать, если вы станете использовать их стиль или орнаменты. Проблема левого политического постмодерна состоит в том, что группировки склонны к изоляции, они погрязают в мелочных склоках, утратив общие основания; возникает культура подозрительности, культура обиды. Это вавилонское столпотворение различных меньшинств отрицает возможность универсализма и интеграции, способствует разобщённости. Согласно этой логике, белый цисгендерный мужчина до конца не сможет понять реальность чернокожего гомосексуала, но от него этого и не требуют — он должен только лишь соблюдать предельную корректность и вежливую дистанцию, признавать привилегии угнетённого (отсюда возникло и расхожее представление, что мужчина не может быть феминистом, но только сочувствующим). Дискурс левого постмодерна стал основной пищей для шизофашизма: именно диктатура общественного мнения в некоторых развитых странах, переходящая в травлю известных людей, породившая культуру отмены и анекдотические курьёзы (родитель № 1, родитель № 2), провоцирует рост праворадикальных, ультраконсервативных настроений — подобные настроения оказываются предсказуемой протестной реакцией.

Все четыре направления, зарождаясь в ситуации постмодерна, обретают признаки, противоречащие постмодерну, ведь в каждом из этих течений происходит некая коагуляция изначального хаоса, возникают собственные твёрдые правила — одни элементы отбрасываются, а другие культивируются. Броуновское движение уступает место смысловым сгусткам.

Антон Заньковский