"Слово для Леса и мира одно": от Лесного царя к вегетативной онтологии

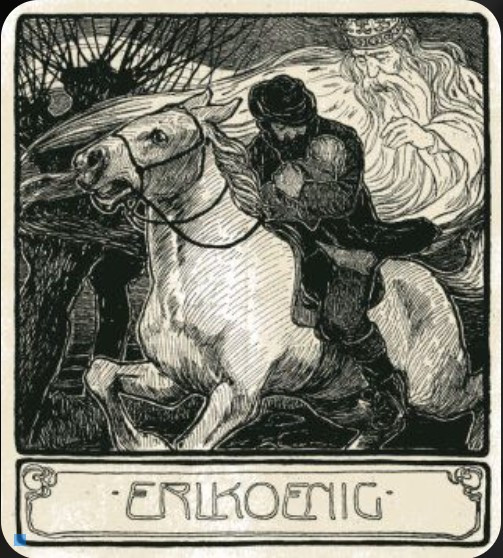

Не секрет, что истоки современных плоских онтологий, среди прочего, следует искать в штудиях романтиков. Так, среди важных предпосылок новых материализмов, пожалуй, особого внимания заслуживает "Erlkönig"/"Лесной царь" Гёте.

В центре повествования — отец, мчащийся на лошади сквозь мрачный ночной лес с тяжело больным ребёнком на руках. Структурно стихотворение строится на чередовании двух планов: тактильно-обыденной реальности, видимой отцу, и реальности видений бредящего ребёнка, в которых Лесной Царь заманивает его в своё царство и, в конце концов, похищает. "In seinen Armen das Kind war tot"/"Ребёнок в его руках был мёртв", — так заканчивается стихотворение.

Но кто этот отец? Кто этот ребёнок? И кто — Лесной царь?

Многое здесь нам подсказывает магистральная линия "Фауста", многое — общая для романтиков тревога о расколдовывании мира как о рубеже, за которым уже рукой подать до промышленной эксплуатации всего живого, капитализма 24*7 (в духе критики Крэри) и техногенной катастрофы. В этом смысле Торо, прильнувший с тревогой к случайному телеграфному столбу среди поля — лишь творчески наследует тревогу Гёте — и передаёт её акратическим странникам будущего.

Из перспективы последних материалистических теорий очевидно, что "Erlkönig" вплотную подходит к важнейшим вопросам современной онтологии: во-первых, какая из двух реальностей "более реальна" (и что это значит для нас вчерашних/сегодняшних)? Во-вторых, как в действительности можно определить границу корпореальности (например, больного ребёнка)?

Verkörperungstheorien [или: теории отелеснения] вводят любопытный концепт — "Gesamtkörper"[Martin Dornberg]- настаивая на том, что абстрактное, внеконтекстное и автономное тело (как его изображают медицинские справочники классической эпохи) — это лишь отпечаток заблуждений близорукой нововременной эпистемологии. Напротив, согласно Verkörperungstheorien, тела существуют не только в контекстах (которых, однако, вполне могут не знать), но и в глубинных симбиотических отношениях с элементами этих контекстов.

Увы, именно эти отношения никогда не составляли фокус внимания [кратически ориентированной] науки, настаивавшей на разрозненной репрезентации объектов, мыслимых алфавитными списками и каталогами. Напротив, "Gesamtkörper" констатирует значимость переплетённости всех элементов каждой экосистемы и их взаимообусловленности/взаимовлиянии.

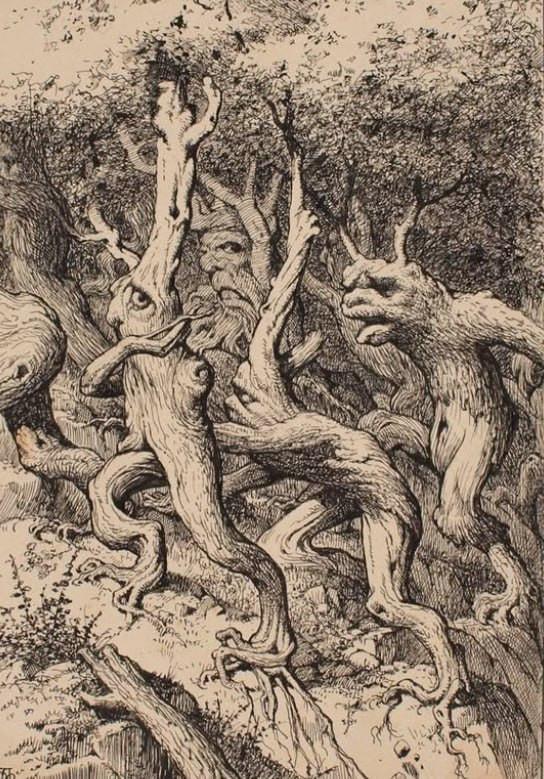

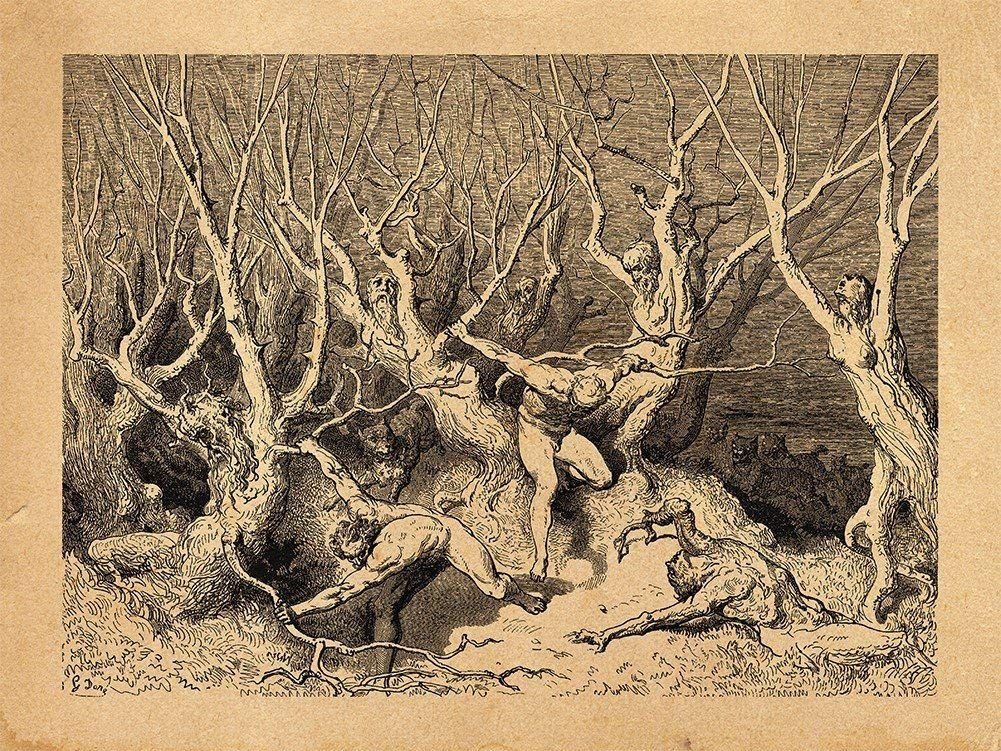

С этой точки зрения, лес — пространство, отнюдь не отдельное от нас, и противостоящее нам лишь с точки зрения промышленного интереса большого капитала, рациональность которого мы часто некритично вбираем на уровне инерций (научаясь считать её своей).

В этом смысле реальность леса — не отдельна от тела ребёнка. Напротив, быть может, именно сквозь болезнь она становится, наконец, открыта ему куда интенсивнее, чем его отцу — человеку модерной рациональности, стороннику и бенефициару "расколдовывания мира" — ещё не подозревающему, какими катастрофами она обернётся уже через полтора столетия. В этом смысле реальность психического предстаёт в стихотворении отнюдь не как несущественная (что характерно для дискурсов гносеологического оптимизма), но как релевантная по меньшей мере одному (корпореальности человека), а часто и большему числу измерений реальности мира. Таким образом, неудивительно, что подлинная причастность к ландшафту и его элементам открывается — вопреки амбициозным притязаниям науки — совсем не зачарованному модерном отцу, а именно ребёнку, именно в лихорадке, и именно через сюжет гибельного похищения силами [обречённой] природы.

Интересно, что через это предположение мы вдруг предстаём перед ироничной аллюзией на ключевой сюжет христианства (в магистральных своих версиях ответственного за наблюдаемое нами сегодня разрушение мира): перед нами снова сын, которого отец приносит в жертву истине. И хотя отец этот — не небесный, а вполне земной, а жертвоприношение — предельно косвенное и непреднамеренное, всё же его мир структурирован в терминах кратической метафизики неба. И ровно до тех пор, пока это так, его дитя обречено — даже если он сам не знает об этом. Не различая миров леса, его живых сил и связанности его тела с нашими, он обречён принести своё дитя в жертву своим [секулярным?] богам — не только не имея такого намерения, но и полагая, что выступает спасителем. Можно ли вообразить образ, более точно схватывающий [этатистски направляемый] научно-технический прогресс — со всеми его траекториями и последствиями?

Этот эффект непреднамеренного, легкомысленного разрушения тем отчётливее в стихотворении Гёте, чем более эмансипаторно выглядит персонаж отца на фоне общего патриархально-отчуждённого климата эпохи: в самом деле, отец и дитя — сюжет, не слишком частый для миров, где детство всецело делегировано женщинам. И всё же, даже чуткий, бережный и прогрессивный, отец утрачивает своё дитя — так и не обнаруживая мира вокруг за пределами самой поверхностной эмпирики.

Характер такой невинной близорукости прекрасно схватывает Майкл Мардер в своей работе по вегетативной онтологии "Растительное мышление. Философия вегетативной жизни": как часто, — восклицает он, — мыслители возводили свои метафизические построения на образах вертикалей, полагая таковыми, к примеру, деревья, но совершенно упуская при этом из внимания невидимую часть дерева — корневую систему, протяжённую вниз.

"Растение, — пишет Мардер, — есть раскрытие середины и из середины, лишенной ясного происхождения. В этом смысле всякий рост ризоматичен, ведь у ризомы «нет ни начала, ни конца, но всегда — середина [milieu], из которой она растет и переливается через край» [Делёз и Гваттари]. Стартующие с этого плодящегося и саморазрастающегося места, не подчиняющегося аристотелевской добродетели умеренности, оба края растения «обезглавлены» (Прим. М.Р.: то есть буквально: an-arch-ичны). Растения возникают из середины, прямо посреди вещей, в их среде, in medias res, а значит, и в период межвременья. Корень и цветок ни существенны, ни радикально необходимы, они теряют метафизический статус духовных кульминаций вегетативного бытия. <…> Полностью ориентированные на экстериорность в своей тяге к противоположностям, растения встречают стихии на полпути, в середине, где они служат средством протокоммуникации между различными аспектами phusis. Пытаясь «объединить два этих мира, хтонический и уранический [réunir ces deux mondes, chtoniens et ouraniens]», они покрывают землю, но не господствуют над ней и не покоряют её; они ищут своё «место под солнцем», но не узурпируют места других, несмотря на эмпирические свидетельства, которые мы черпаем из буйства джунглей <…>. Этика растений, исходящая из вегетативной позиции, будет вечно возвращаться к этому срединному месту, буквально подвешенному между небом и землей."

Ни эта этика бытия-с [Мардер], ни эта взаимосвязанность сложно переплетёнными контекстами не известны эпистемологии модерна — как бы далеко она не уходила в стремлении к материалистическому праксису, и сколь бы секулярными ни казались её основания. Вместо с другими романтиками Гёте смутно предчувствует: в долгосрочной перспективе этот знаниевый маршрут обречён. Эпистемические (и все порождаемые ими) вертикали страшны не только тем, что служат каналами, по которым власть входит в мир, внося в него зловещий хаос и изнурительную чрезмерность антагонизмов — в конце концов, их можно было бы оправдать конструктивными эволюционными эффектами от противостояния. Главным образом, они страшны тем, что не релевантны онтологии самого мира — ничему в нём, никому в нём. И в этом смысле, всякий раз промахиваясь мимо него, они вносят в него всё большую тотальность небытия. Сегодня, в эпоху массового вымирания [Т.Мортон], это очевидно как никогда.