Как использовать свои слезы

Понятие аутофикшн было предложено и впервые использовано писателем и теоретиком литературы Сержем Дубровски в предисловии к его роману «Сын» в 1977 году.

«Аутофикшн есть вымысел абсолютно реальных событий и фактов».

К этому моменту Эдуард Лимонов уже доел щи на Мэдисон авеню и дописал «Эдичку», а термин оказался лишь самым звучным из предложенных в ходе структуралистской полемики. Но история жанра начинается не в семидесятые, она начинается сейчас, когда он вдруг всем понадобился.

Мысль о том, насколько влиятелен аутофикшн, пришла ко мне, когда я стала замечать его черты в нонфикшн книгах, которые не позиционировали себя как личные истории. В начале книги Сергея Мохова «История смерти. Как мы боремся и принимаем» автор описывает похороны отца:

«Я не чувствовал ни сожаления, ни желания заплакать. Пожалуй единственной моей эмоцией в тот момент было замешательство: я не знал, что именно должен чувствовать и как реагировать. […] Спустя несколько дней мы отправились на поминки на деревенское кладбище. […] Я очень боялся повторения своего эмоционального конфуза и показательно заревел. Я давил из себя слезы, истерично орал, брыкался и дергал мать за платье. Незнакомые люди тут же окружили меня и принялись успокаивать и жалеть. В тот момент я спасся от уже знакомой мне неловкости плачем, но парадоксальным образом она осталась со мной на всю жизнь».

Тот десятилетний мальчик в книге больше не появится, но именно он своей растерянностью запустил исследование путей скорби. Актуальность исследования подкрепляется эмоциональной мотивацией. Автору теперь (кажется) хорошо бы иметь не только знания о предмете, но и чувства к нему.

В своем манифесте о необходимости ангажированной критики Мария Кувшинова пишет:

«Да, я ангажирована тем, что я женщина, что я предпочитаю женщин мужчинам, что я родилась в СССР и выросла в 1990-е, что я смотрела такие-то фильмы, читала такие-то тексты — это сформировало меня такой, какая я есть. […] Человек всегда чем-то ангажирован: своим происхождением, воспитанием, образованием, кругом общения, ценностями этого круга».

По этой логике знания невозможно отделить от их носителя, как произведение от автора. Чтобы что-то сказать, необходимо представиться.

Но если в нонфикшене это новое влияние проявляется разве что в обосновании темы, то «нормальную прозу» оно просто захватывает и перестраивает. В первую очередь роман.

Приставка «ауто» означает направленность на самого себя, на то, что стоит в корне: аутотерапия, аутодонор. В русском языке устоялся вариант «автофикшн», но мне бы хотелось оставить этот медицинский привкус.

Аутофикшн как аутоимунное заболевание, работающее против иммунной системы романа. Но именно похожесть на здоровую — фикшн — клетку позволяет ему встроиться в литературу и изменить ее, не убивая. Ведь никому не хочется, чтобы роман умер. Хочется, чтобы он исправился.

Это похоже на время оформление жанра «нового романа», которое Натали Саррот назвала «эрой подозрения».

«Сегодняшний читатель прежде всего не доверяет тому, что предлагает ему писательская фантазия. “Никто уже, — сетует г-н Жак Турнье, — не смеет признаться, что он сочиняет. Значение придается только документу, точному, датированному, проверенному, подлинному. […] Для того чтобы поверить в рассказываемое, читатель должен быть убежден, что ему «не морочат голову»”. […] Какая вымышленная история может соперничать с историей узницы из Пуатье, с рассказами о концентрационных лагерях или о Сталинградской битве?»

В одноименном эссе она пишет о свободе, которую дает автору подлинность рассказа, о ее «спокойной отваге», разрешающей рассказу быть смешным, безвкусным, казаться неправдоподобным. О том, как повествование от первого лица успокаивает подозрительность читателя. Противопоставлявшие себя роману бальзаковского типа авторы «нового романа» и их последователи теперь могут называться просто романистами — потому что изменился сам роман, не изгоняя при этом Бальзака.

Посмотрев на подзаголовки, можно сказать, что аутофикшн — это уже роман: «Инферно» Айлин Майлз — роман поэта, «Памяти памяти» Марии Степановой — романс, «Рана» Оксаны Васякиной — роман (хотя последний подзаг был взят исключительно по маркетинговым соображениям — роман купят скорее, чем роман-поэму, как текст определялся изначально). В конце 2020 года директор издательства «Ад Маргинем», которое за последние пару лет издало много аутофикшена, Михаил Котомин отпраздновал появление в портфеле романа «Crudo» Оливии Лэнг: «Пионер и пропагандист жанра автофикшн, литературы с автором в роли главного героя, Лэнг сделала логичный шаг и назвала свой очередной текст романом. Тем самым подтолкнув и нас, ее издательство, к тому, чтобы перестать прятаться за терминами в духе “документальная проза” или “биографическое эссе” и признать: мы опять издаем художественную литературу».

И несмотря на все это, границы еще слишком зыбки. Я работаю в книжном магазине и каждый раз не знаю, на какую полку поставить тот или иной аутотекст. Пусть это будет обоснованием моей личной заинтересованности в теме.

Автобиографической/мемуарной/аутопрозы выходит так много, что я не успеваю ее читать. Пусть это будет моим признанием.

Сюжет

«Но я не умею сочинять истории. Мир вокруг меня структурируется так, как я его пишу. И я структурирована так, как я пишу себя. У меня нет другой меня и у меня нет другого понимания мира и письма. Даже эта фраза — “у меня нет другой меня и у меня нет другого понимания мира и письма” — звучит как оправдание. Я устала оправдываться за то, что я это я. Я устала искать обоснования для называния своей литературы литературой. […] Я думала о том, может ли эта история вписаться в более конвенциональную форму. Может ли здесь не быть всех тяжелых неприятных подробностей. Могу ли я написать стерильную книгу. Нет, не могу, не могу и не хочу. Потому что мой фонарь светит сквозь зеленый туман темноты и забирает из тьмы меня саму».

Оксана Васякина «Рана»

Аутофикшн всегда запускается признанием, фиксацией того, что не все в порядке. Первое стремление к клавиатуре, первое предложение — утверждение наличия проблемы. Последнее предложение возникнет только тогда, когда проблема решится. Импульс к тексту — это перелом кости, текст — формирование мозоли. На первый взгляд может показаться, что аутофикшн занимается тем, что и так вылечит время, тем, что «со временем образуется». Но время лечит лишь то, что уносит, — детство, отрочество и юность. Время не деятельно, оно не оплачет за тебя мертвых, не выведет из депрессии и алкоголизма, не разгадает семейные тайны.

Импульс к тексту может быть не срочным, не явным, но направленным точно на автора — никто, если не ты.

«Строго говоря, история этой книги сводится к набору отказов: случаев, когда я

Мария Степанова «Памяти памяти»

Мария Степанова не достигает цели как исследовательница — собрать все пазлы истории семьи оказывается невозможно: слишком многое утеряно, чудес случайных открытий, на которые так надеешься, не случается. Но аутофикшн — самый жизнеутверждающий жанр: если книга есть, значит, рассказчик выжил, дееспособен и

«Главный герой разыскивает объект своего желания, не зная, где тот находится. Осознанно или неосознанно он принимает решение предпринять определенное действие, руководствуясь мыслью или ощущением, что мир отреагирует должным образом и поможет ему продвинуться к достижению его цели».

Роберт Макки «История на миллион долларов»

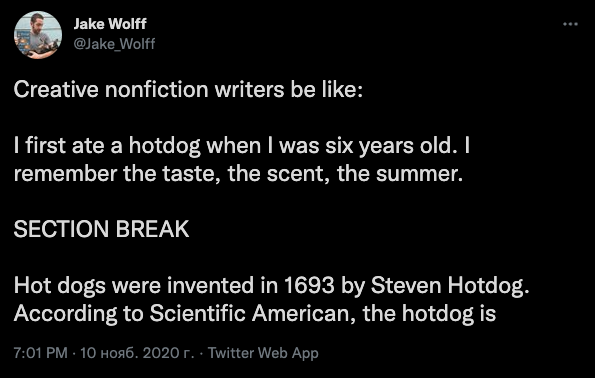

Главный прием аутофикшена — флешбэк. Главный необходимый автору навык — монтаж. Не

Потому герои аутофикшна так часто путешествуют. Находящийся в дороге чувствует себя свободно, наличие пункта назначения позволяет плутать — мы ведь все равно приедем. Оксана Васякина в «Ране» прокладывает четкий маршрут из Волгограда в

***

«С детства я привыкла при любой проблеме — читать, изучать вопрос, искать литературу по теме. Информация — это контроль».

Джоан Дидион «Год магического мышления»

Чтобы развязать узел личной истории, Элисабет Осбринк приходится тянуть нити, опутавшие весь мир в 1947 году. Начав писать исторический нонфикшн о событиях второго послевоенного года, писательница закопалась в материале и стала отбирать в текст только те события, которые вызывали у нее боль. Элисабет Осбринк оказывается ангажированной тем, что ее дед был венгерским евреем и погиб в 1943 году неизвестно где, неизвестно как, неизвестно, что он чувствовал и думал, а значит, что он был за человек. Она ищет именно частного человека, поэтому берет в расчет и официальные факты о судах, съездах и договорах, и интимные детали жизни, заимствуя форму, предложенную Флорианом Иллиесом в книгах о 1913 годе. Симона де Бовуар, Орсон Уэллс, Пауль Целан, Михаил Калашников — все становятся если не родственниками, то свидетелями одного и того же воздуха, духа времени, каким был и ее дед. Они вдыхают и выдыхают его, создавая историю.

Эмоциональный отклик автора не знает исторической объективности и иерархии. Чувства берут верх над разумом. Но смог бы разум, якобы презрев чувства, объять все детали и события? Сколько бы занимала эта всеобъемлющая книга? Сорок два тома? Чувства не забывают о разуме, и книга настолько же правдива, насколько может быть историческая книга, где архивные факты отобраны по

Мария Степанова, Элисабет Осбринк, Саша Баттьяни, который в книге «И при чем здесь я?» пытается разобраться в своем отношении к тому, что его двоюродная бабка причастна к убийству 180 евреев в 1945 году, — все они люди двадцать первого века, что ищут свои основы в двадцатом, оставившем им бреши неполных семей, уничтоженных архивов, подделанных документов и привыкших боязливо молчать выживших. Надеясь понять, что было на утерянных пазлах, писатели восстанавливают картину вокруг. Да, большинство подобных авторов так никогда и не найдут своих призраков, как никогда не найдется золото Колчака. Зато сколько занимательных исторических фактов читатель сможет узнать по ходу.

Герой

Не рассказывай, а показывай — твердят советы по писательскому мастерству. Но как показать то, что ты не видишь? Герой аутофикшена, в

«Я не знаю, как это назвать. Я не знаю, стоит ли говорить “влюбляется”. Паула Беккер склоняется к Отто Модерзону».

Эми Липтрот сопоставляет свой алкоголизм и биполярное расстройство отца; Оливия Лэнг узнает себя в одиноких нью-йоркских художниках; она же не узнает себя в писателях алкоголиках и попадает в эмпатическую яму.

Автор все еще может, подобно Флоберу, сказать «Я — Эмма Бовари», но теперь для этого должны быть конкретные аргументы внутри текста.

Если ты и можешь за

«Размывание профессиональных структур, дробление семей, утечка личных данных — гора современных рисков столь огромна, что при столкновении с ней мы рефлекторно хватаемся за то, что кажется ближе всего, — за тело, за этот последний оплот нашей агентности».

Полина Аронсон «Любовь: сделай сам»

«Тело можно потрогать: наше тело — это сосуд травмы».

Оксана Васякина (из лекции в

Аутофикшн — родственник терапевтического письма. «Что-то случилось? Давай переработаем это каким-то творческим инструментом», — говорит нам психотерапия, роль которой нельзя не учитывать, говоря о манере современного человека рефлексировать. Художник примется за картину, композитор — за мелодию. Для писателя самый органичный способ — написать текст. Но текст получается иной. Поэтессы Оксана Васякина, Мария Степанова и Мэгги Нельсон, журналистки Оливия Лэнг и Эми Липтрот, «нормальные писатели» Карл Уве Кнаусгор и Джоан Дидион — для них и многих других этот текст — выход в другую форму, когда старой не удалось справиться. Каждый может написать книгу — книгу о себе. Но разрешит ли это себе профессиональный писатель?

От этой новизны формы и от того, что голова писателя ≈ главного героя действительно полна мыслей о писательстве — бытовых и ремесленных, — каждый большой аутотекст включает в себя размышление о том, как он был написан. Читателю кажется, что текст подчинил себе автора. Оптика аутотекста не оставляет писателя ни в настоящем, ни в прошлом: он везде видит отголоски травмы. Аутотекст монтирует не столько воспоминания, сколько лейтмотивы. Воспоминание, пропущенное через аутотекст, приобретает смысл. По-честному написанный аутофикшн, как добросовестно проведенная психотерапия, вытаскивает со дна воспоминаний все относящееся к делу — и бог его знает, что там найдется. В аутотексте нет места сокрытому, нет подтекста. На месте подтекста здесь стоит бессознательное или имитация его работы.

Но книги Джоан Дидион и Лонг Литт Вун не называются «Как пережить смерть супруга», а Эми Липтрот написала «Выгон», а не методичку по борьбе с алкогольной зависимостью или лечению разбитого сердца. В магазине я не могу поставить аутофикшн на полку селфхелп-литературы. Автор не даст вам совет и не предложит пройти к выходу из похожей ситуации по его дорожке — для этого вам нужно быть его точной биографической копией. Опыт не универсален — дело всегда в этом неповторимом сочетании деталей жизни отдельного человека.

Лечебный эффект любой литературы в спасительном узнавании, что этот писк, грохот или звон эмоций испытывал кто-то еще. Ремесло писателя любого жанра — правильный подбор слов.

«У [читателя] на глазах наши поступки утратили свои привычные побуждения и общепринятый смысл, возникли чувства, прежде неведомые, а чувства, хорошо знакомые, изменили свои формы и названия».

Натали Саррот «Эра подозрения»

Правда и ответственность

Аутофикшн кажется теперь еще и самым безопасным жанром. Заявленное «я» отгораживает и защищает автора.

История первая: муж писательницы Дженин Камминс десять лет жил незаконным ирландским мигрантом в Америке, пять из которых они встречались. Именно тогда она заинтересовалась темой миграции. Сев писать роман о мексиканцах, покинувших свою страну, она погрузилась в проблему, проводила исследования и интервью, следила за новостями. Получившуюся в итоге «Американскую грязь» сначала назвали великим романом, Опра включила его список рекомендаций своего книжного клуба, готовился большой книжный тур. Но одновременно в печати стали появляться статьи противников книги, обвиняющих Камминс в культурной апроприации, журналисты из семей мигрантов рассказывали свои истории. В итоге книжный тур отменили, и книга теперь скорее ассоциируется со скандалом, чем с литературой.

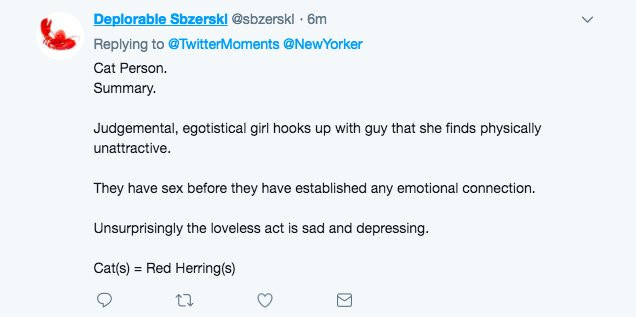

История вторая: в 2017 году в The New Yorker вышел рассказ «Кошатник» Кристен Рупеньан об отношениях длиной в одно неудачное свидание. Двадцатилетняя студентка Марго знакомится с 34-летним Робертом. Переписка, приглашение в кино, свидание, полное неловкостей и недомолвок, не приносящий удовольствия секс из серой зоны согласия, когда один из участников не останавливает второго из вежливости. Оборвав переписку с Робертом, Марго встречает его в баре через месяц и снова начинает получать от него сообщения. Аскетичные последние строки рассказа — трансляция его монолог-чата. От «Привет. Надеюсь, у тебя все в порядке», к «Мне кажется мы понравились друг другу, но может я слишком взрослый или тебе нравится кто-то другой», к «Это твой парень был с тобой в баре? Или просто кто-то из тех с кем ты спишь?», к «Вы делаете это прямо сейчас?», к «Шлюха».

Написанный с точки зрения девушки, но от третьего лица, рассказ не заявлялся как автобиографичный. Однако, пришедшийся как раз на разгар движения #metoo, он определенно мог быть правдой. Рассказ попал в дух времени: тогда как раз обсуждали границы согласия и иерархию в отношениях, которой способствует разница в возрасте. Девушки узнавали в героине себя и рассказывали похожие истории, мужчины защищались, писали рассказы от лица Роберта, который хотел как лучше и очень жалеет о своих словах. В твиттере есть аккаунт с реакциями мужчин на рассказ.

Декабрьским вечером 2017 года Алексис Новицки получила сообщение от Чарльза (имя изменено А. Н.): «Ты написала это под псевдонимом?» В эссе, опубликованном летом 2021 года, Новицки рассказывает, как ее отношения шестилетней давности, продлившиеся много дольше одного свидания, были взяты за основу рассказа незнакомой ей писательницы. Связавшись с Кристен Рупеньан, которая с самого начала заявляла, что основой «Кошатника» стали ее наблюдения и личная история, Алексис Новицки выясняла, что та действительно была знакома с Чарльзом. Из социальных сетей писательница узнала, что до этого он встречался с девушкой младше него, которая работала в кинотеатре, была из

Основная эмоция эссе — растерянность. Действительно ли Чарльз был таким? Мог ли он стать таким после их расставания? Насколько это он? Насколько это она? Где граница между художественным и не художественным?

Но если перевернуть вопрос. В какой пропорции в аутофикшн должно быть добавлено фантазии, чтобы договор между читателем и автором перестал действовать? Сколько умолчаний? Если грант, который финансово обеспечивает лирически описанные передвижения автора-героя, упоминается лишь в благодарностях — это умолчание? Художественные приукрашивания, эмоциональные описания реальности — это все еще правда? Или в этих зазорах и рождается фикшн?

***

Праздник возвращения романа, напомню, приурочен к выходу «Crudo» Оливии Лэнг. Лето 2017 года, главная героиня Кэти летит в Лондон, чтобы выйти замуж. Довольно скоро читатель начинает угадывать в ней американскую писательницу и поэтессу Кэти Акер, умершую от рака в 1997 году в пятьдесят лет.

«Кэти, под кем я имею в виду себя, собиралась замуж. Кэти, под кем я имею в виду себя, только что сошла с самолета из

Оливия Лэнг Crudo

Кэти читает соцсети и новостные ленты, комментируя современность словами из писем, дневников и книг, написанных настоящей Кэти двадцать, тридцать, сорок пять лет назад совсем по другим поводам. Но книга интересна не задумкой уровня «что бы сказал о современной России Бродский/Довлатов/Цой», а тем, как цитаты вплетаются во внутренний монолог автора, который привык говорить от себя.

Ведь это именно Оливии Лэнг в 2017 году было сорок, и она выходила замуж. Настоящая Оливия Лэнг никогда не была панком, но ей понадобилось привить к своей личности другого человека, чтобы рассказать историю о том, как страшно терять одиночество. Мы заглядываем в Инстаграм писательницы и видим счастливый брак и тенистый сад у дома, который она так долго выбирала по ходу книги, — значит, все сложилось хорошо, и к концу повествования внутренний монолог приведет к принятию. Но «Crudo» — назван фикшеном, а не аутофикшеном. Наличие в голове «чужого» создает что-то вроде интриги — Кэти, под кем Оливия Лэнг имеет ввиду себя, может уйти от мужа, убить себя, убить мужа, поджечь тенистый сад.

Аутофикшн пишут странные личности — женщины, квиры, маргиналы, провинциалы, люди, потерявшие детей и родителей, люди, не помнящие предков, люди, пытающиеся забыть предков, — все они почувствовали, что их голос в мире не учтен, что об их существовании не знают. А если не знает мир, не знает и литература.

Кэти Акер оставила дневники и письма, ее проза автобиографична, и поэтому Лэнг было из чего сделать своего персонажа. Описывая себя, свои «я» с их чувствами, воспоминаниями, особенностями происхождения и быта, авторы аутофикшена вводят себя в литературу. Но через сколько лет у литературы будет моральное право ими воспользоваться?

Ауто-сайдер

Литература, как рассказчица, из века в век ведущая длинную речь об истории человечества, не имеет к аутофикшену никаких претензий, лишь берет в оборот новых героев в новых декорациях. Проблемы обнаруживаются в мелких масштабах современности, когда мы начинаем думать о его состоятельности как жанра и о том, на какую полку в магазине его поставить.

Автобиография — жанр второстепенный. Сильвия Платт, Марина Цветаева в первую очередь известны как поэтессы, а не писательницы, Михаил Зощенко — писатель-сатирик, Надежда Мандельштам — мемуарист. Но что если у писателя есть только автобиографическая проза? Люди-аутсайдеры рассказывают свои истории жанром-аутсайдером — вот что, я думаю, делает эту тенденцию такой громкой. Рассуждая об аутофикшене, Серж Дубровски объяснял его отличие от мемуаров тем, что аутофикшн может написать каждый, мемуары же доступны только избранным, заслуженным, чья жизнь имеет значение и без литературного подтверждения. На выкладках книжных магазинов лежат аутороманы, волонтеры проекта «Прожито» оцифровывают дневники «обычных людей», редакторы PostPost.Media говорят: «Все, что ты помнишь, — важно» и публикуют истории читателей об оливье, игрушках из детства и страхах перед первым сентября. Вышеупомянутое эссе Алексис Новицки принимает форму аутотекста о скорби — прототип рассказа «Кошатник» умер от коронавируса осенью 2020 года. Кажется, что мы смотрим одну большую новейшую историю человечества, где аутофикшн лишь один из каналов. И это как будто подвергает его риску стать только иллюстрацией общекультурной тенденции, оказаться той самой литературой, которую может написать любой в своей социальной сети. Жанр, который служил раскрепощению литературы, теперь сам должен раскрепоститься.

В этом году как минимум две институции, пропагандирующие литературу от первого лица, объявили опен-коллы, которые могут подтолкнуть к изменению аутофикшена: журнал «Незнание» предложил написать тексты с магическими мотивами, Школа литературных практик призывает обновить жанр хоррор, написав текст о школьном буллинге: автобиографичность приветствуется, но не является обязательным условием. Аутофикшн лишается главного сдерживающего фактора — говори только о том, что видел. Позволим же ему фантазировать и посмотрим, что с ним станет.