Рене Жирар и Александр Пушкин: анатомия насилия

Арндт М. Е. СПбГУ, 2016 г.

arndtmaria3@gmail.com

…верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от

крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.

[Иоанн 1:12]

Августин писал, что крохотный младенец уже несет в себе семя греха, когда рыдает и требует внимания. Человек рожден с печатью греховности на челе. Однако не все так радикальны. Современный французский философ Рене Жирар вскрыл механизм, позволявший обществу справляться с собственной греховностью и одновременно не являвшийся трансформацией субъекта. Речь в его концепции скорее идет о трансформации субъектами другого субъекта в объект путем удивительной процедуры — принесению этого субъекта в жертву.

Может показаться, что институт жертвоприношения принадлежит одним лишь первобытным и другим ранним обществам (древнегреческому, древнееврейскому и т. д.), однако более глубокое рассмотрение этого феномена обнаруживает это явление в обществах куда более современных и близких нам, чем, скажем, африканские племена или даже первые христиане. Да, это явление имеет мало общего с теми мифическими представлениями о нем, как о бессмысленном, номинальном, успокоительном средстве. Это символический институт, однако символ его не номинален; это мифологизированный ритуал, однако миф лишь служит ему прикрытием.

Важно обратить внимание, что кровавый и магический аспект интересует Жирара меньше, чем аспект социальный. А точнее, социально полезный. Поскольку идея, на первый взгляд простая, так долго оставалась в тени, может вызвать подозрения, постольку Жирар снабжает нарратив множеством примеров. Концепция Жирара похожа на простую до гениальности формулу, тем более неочевидную, что простоту эту до него никто не углядел.

Анатомия насилия Рене Жирара

Все животные имеют естественные механизмы регуляции внутривидовой агрессии. К. Лоренц в своей работе «Агрессия» показал, что инстинктивное торможение агрессии в естественной конкурентной борьбе между особями одного вида всегда блокирует наиболее страшные ее последствия — уничтожение всей популяции.

У человека этого механизма нет. Не обладая естественными средствами защиты, он, однако, не раз не останавливался перед обнаженным горлом врага, а с яростью в это горло вгрызался. Насилие в человеческом обществе всегда обращается в первую очередь на того, кто рядом — на собственных соплеменников. Сбой системы, как некое аутоиммунное заболевание, начинает пожирать собственную плоть, и людям крайне необходимо нечто, что «перенаправляет насилие от одних существ, которых нужно защитить, на других, смерть которых имеет меньшее значение…» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 9].

Концепция Жирара коренится в механизме, позволяющем людям уничтожать взаимное насилие, когда оно вспыхнуло, и поддерживать воцарившийся порядок. Жирар вводит схему, лежащую в основе любого общества, которое вполне реально подвержено угрозе исчезновения вследствие вспышки взаимного насилия. «Нет такого насилия, которое нельзя было бы описать в категориях жертвоприношения» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 7].

Любое общество неизбывно аккумулирует в себе иерархические отношения во всех нуждающихся в этом сферах. Независимо от того, имеют ли различия в действительности место или же нет, они помогают поддерживать социальный порядок.

Тщедушный вождь управляет сотнями здоровых, крепких мужчин, чья-то сестра или мать являются самыми привлекательными в общине женщинами, однако родственники ищут себе жен за пределами семьи, старый и немощный отец обладает неумолимой властью над взрослыми сыновьями, и уж тем более не идет речи о том, чтобы перечить богам, сколь бы имманентными они ни казались порой. Иллюзорные различия правят бал.

Однако, если в

Постепенно, если только не было никаких ограничивающих механизмов, насилие начинало угрожать всем членам коллектива. Система кровной мести способна к величайшей прожорливости, и люди были бы обречены на гибель, если бы такой величайший подарок, как учредительное насилие, не был бы дарован им.

Что же это такое, почему именно это видится единственным выходом из ситуации кризиса, каким образом оно работает и как помогает поддерживать порядок в обществе уже после своего бенефиса? И наконец, почему на протяжении всей истории такой простой (как мы покажем после) механизм не был выявлен?

Итак, общество находится в глубоком кризисе различий. «Все протагонисты занимают одинаковые позиции по отношению к одному и тому же объекту… Сначала каждый считает себя способным овладеть насилием, но всеми… по очереди овладевает само насилие… ввергая их в процесс… взаимности насилия…» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 95.]. Насилие ищет выхода и обрушивается на самых близких. Оно не может просто угаснуть в своем зените.

«…внутри сообщества накоплен капитал ненависти и недоверия, из него продолжают черпать и его продолжают увеличивать. …насилие обладает настолько интенсивной миметичностью, что, однажды посетив сообщество, само по себе исчезнуть уже не может» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 111.].

Здесь возможны два выхода — либо осознать собственную виновность в кризисе, либо найти кого-то, кто во всем виноват, и устранить причину бед. Даже в порыве самобичевания человек уповает на изгнание чего-то трансцендентного себе самому — собственной ли греховной телесности, злоумышленного дьявола или чего угодно, воплощающего злой умысел и греховность. Это так называемое Жираром «чудовище» — человек или животное, олицетворяющее, вобравшее в себя самый чудовищный грех общества, в котором повинны все члены коллектива. Если греховность распределена неравно между всеми членами коллектива, кризис не наступает (или отступает). Поэтому общество стремится стянуть какие-то из аспектов на «жертву отпущения». Жертва отпущения — «ответственное лицо, более того — настолько ответственное, что ни на кого другого ответственности уже не хватает» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 106].

Поиск «нечистоты» — явный признак кризиса, а явления нечистоты — чудовища, совершившие инцест или отцеубийцы, нарушившие последние иерархии, устраняют последние различия, тем самым утверждая свое собственное отличие от общества — и становятся лучшими кандидатами на роль «жертвы отпущения». «Отцеубийство — это…низведение отношения отец-сын к конфликтным “братским» отношениям. … Инцест — это тоже… насилие предельное… разрушение… еще одного главного различия внутри семьи — различия с матерью. Совместно отцеубийство и инцест венчают процесс уничтожения различий в насилии» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 102]. Заручившись поддержкой всей общины, насилие обрушивается на этого одного-единственного, чтобы растерзать и, наконец, успокоиться. Жертва отпущения «символизирует», «обеспечивает» и «составляет” переход от взаимного к единодушному насилию. Она «маскирует жертвенный кризис… делая… (насилие) исключительной монополией отдельного индивида» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 104].

Что же касается самой жертвы отпущения, то, «удалившись, она восстановила порядок и мир» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 116], даже если до ее появления в городе порядка и мира не было.

Так почему бы не провозгласить эту жертву святой, страдавшей за нас, положить начало культу, позабыв о том, что мы сами убили своего святого? Религии основаны на почитании невинно убиенного, но для их возникновения необходимо этого невинного убить, а для поддержания — символически убивать его постоянно, и притом самое ценное, самое дорогое класть на алтарь.

Единодушное насилие выступает фундаментальным феноменом примитивной религии, играющим в ней центральную роль и скрытым за мифическими формами.

Но воцарившийся после учредительного насилия порядок необходимо поддерживать. Это вовсе не означает, что память о коллективном убийстве следует передавать из поколения в поколения. «Следы коллективного насилия могут и должны стираться. … Для максимальной действенности анафемы нужно, чтобы ее предмет исчез и заставил себя забыть» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 115], но не до конца, он остается в мифе в качестве предостережения, убийство мифологизировано, а на смену ему приходит ритуал, который одновременно и хранит память об учредительном насилии, и совсем на него не похож.

Ритуалом этим становится жертвоприношение. Жертвоприношение и убийство состоят в родстве, жертвоприношение замещает убийство, оно делается его копией, но не полной, а лишь достаточной. Насилие умеет находить весьма основательные причины, когда хочет разразиться, но их не стоит принимать всерьез, так как они не обрушатся на недосягаемого врага. Насилие нужно обмануть, нужно найти двойника, нечто похожее на настоящего врага, но при этом такое, на которое можно было бы извергнуть насилие без последствий, и, наконец, находится такая жертва. «Обращаясь на приносимую жертву, насилие теряет из виду первоначально намеченный объект» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 12]. Это может быть человек или животное — в общем, между этими видами жертвоприношения нет принципиальной разницы. «…Цель жертвенного замещения — перехитрить насилие» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 12]. Жертва «…мешает прямому контакту, который мог бы привести к насилию» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 12]. Животное или человек — это лишь уловка против насилия, грозящего собственным семьям. В общем, жертва может быть даже не убита, а лишь изгнана из общины — главное, чтобы в членах коллектива поддерживалось удовлетворенное чувство справедливости наказания — только так возможно дальнейшее гармоничное существование этого общества. А для того, чтобы ритуальная гармония не нарушалась, а, напротив, поддерживалась, не обрушиваясь в жертвенный кризис, жертва должна обладать некоторыми особыми чертами, которые выделяет Жирар:

1) Уязвимость;

2) Досягаемость;

3) Отсутствие риска быть отмщенным;

4) Отсутствие прав и обязанностей;

5) Сходство с объектом насилия;

6) Не определяется «невиновностью» или «виной»;

7) Является недостаточной, поэтому требует ритуального повторения.

Функциями жертвоприношения как ритуала являются канализация, профилактика и компенсация насилия. Оно «защищает сразу весь коллектив от его собственного насилия, оно обращает весь коллектив против жертв, ему самому посторонних» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 15]. Социальная функция жертвоприношения: «нет такого предмета или начинания, ради которых нельзя было бы устроить жертвоприношение. …общий знаменатель жертвенной эффективности — …внутреннее насилие» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 16].

Сообщество заново собирается ненавистью к жертве отпущения. В единодушии оно устраивает праздники в честь убиенной жертвы, а порой устраивает имитацию жертвенного кризиса в целях профилактики этого самого кризиса.

Важную роль в концепции Жирара занимает феномен «неосознания» — стертая память общества о начале культа, в честь которого приносятся жертвы. Осуществляющие жертвоприношение «…не осознают и не должны осознавать роль насилия» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 14].

Это «неосознание» и является ответом на наш вопрос, почему же столь незамысловатый механизм так долго прятался от глаз исследователей — он постоянно обманывает различными деталями, противоречиями в ритуалах.

«Коллективный перенос обладает… чудовищной эффективностью именно

Маленькие трагедии отпущения

Поскольку концепция Жирара претендует на универсальность и поскольку вектор анализа, заданный самим Жираром, указует в первую очередь на литературу, постольку и рассматриваться будет художественное произведение. «Анализировать текст под углом жертвы отпущения и ее механизма, рассматривать «литературу» в категориях коллективного насилия — значит ставить вопрос не только и не столько о том, что в тексте есть, сколько о том, что в нем пропущено. Это и есть, несомненно, главный прием радикального критического подхода». [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 270].

Основным предметом анализа для Жирара становилась греческая трагедия, и мы остались в этих рамках, решившись продемонстрировать суть трагического, как ее показывает Жирар — как то, где «…обнаружена взаимность репрессий, восстановлена симметрия насилия» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 267]. на примере Маленьких трагедий А. Пушкина, не раз анализированных самыми различными способами, но никогда еще не рассматриваемых таким образом. Разложив тексты на составляющие жертвенного кризиса и собрав снова в свете механизма жертвы отпущения, будет показана правомерность концепции Жирара, вооружившись его же методом.

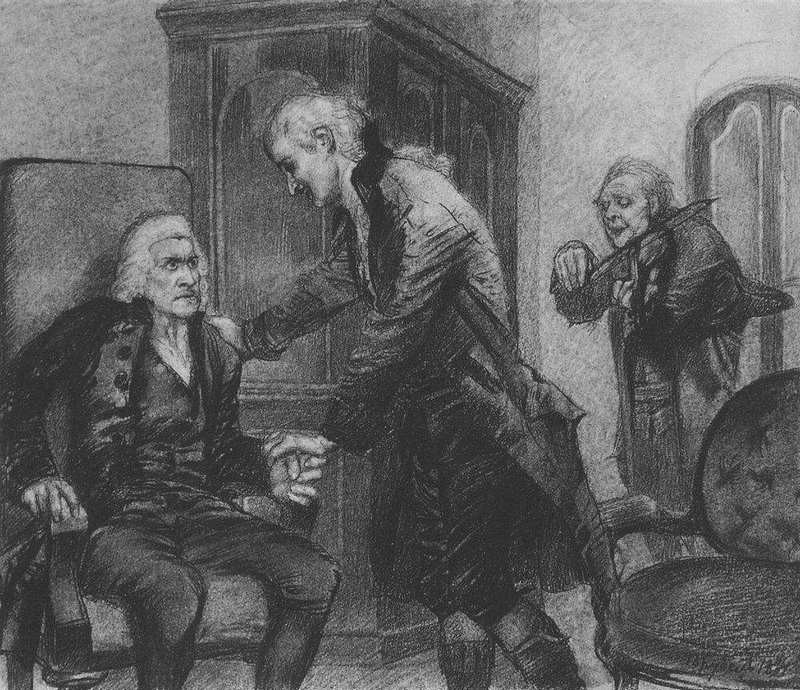

Первая трагедия в пушкинском цикле — «Скупой рыцарь».

Тема в нем для Жирара привычная, если не каноничная — вражда отца с сыном. Пушкин описывает некоторые элементы жертвенного кризиса, угрожающего распадом семьи или даже отцеубийством. В терминах Жирара описаны главные черты и отца и сына:

…скупость.

Да! заразиться здесь нетрудно ею

Под кровлею одной с моим отцом.

[Пушкин А. Сочинения / Редакция Б. Томашевского. — Ленинград: Художественная литература, 1936.- с. 225].

То, что ситуация для семьи критична и опасна, подчеркивают все персонажи по очереди: Жид: «…я думал,/ Что уж Барону время умереть»; Альбер: «Нет, решено — пойду искать управы/ У герцога: пускай отца заставят/ Меня держать как сына, не как мышь»; Барон: «Послушна мне, сильна моя держава! […] Я царствую — но кто вослед за мной/ Приимет власть над нею? Мой наследник!/ Безумец, расточитель молодой»; Герцог: «…благородный рыцарь,/ Таков как вы, отца не обвинит/ Без крайности». Отец и сын лишаются всех иерархических различий, для Барона Альбер становится соперником, для Альбера соперником становится отец — в семье царствует неразличимость взаимного насилия. Напомним, «Отцеубийство — это…низведение отношения отец-сын к конфликтным “братским” отношениям» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 102].

В «сфере нечистого насилия», как называет Жирар трагедию, нельзя найти «первый» гнев. Гневливость свойственна всем персонажам по очереди, она «обусловлена контекстом трагедии» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 96].

Для Альбера отец — и образец, и преграда. Желание сына направлено на объект желания образца, который обладает полнейшим бытием:

Что не подвластно мне? как некий демон

Отселе править миром я могу…

[Пушкин А. Сочинения / Редакция Б. Томашевского. — Ленинград: Художественная литература, 1936.- с. 227].

В чем же нехватка, на что направлено желание Барона? Он сам путается в показаниях, он и обладает почти божественным бытием, и в то же время подвластен страстям: «Я выше всех желаний; я спокоен» и «Как молодой повеса ждет свиданья… Весь день минуты ждал, когда сойду/ В подвал мой тайный, к верным сундукам», «Я каждый раз, когда хочу сундук/ Мой отпереть, впадаю в жар и трепет».

Семейная драма перед нами — не порождение «ужасного века», а заурядный кризис различий. Каждый из соперников видит радикальное различие с другим, тогда как со стороны видно, что оно стерто уже давно, и вызов на дуэль — всего лишь закономерный этап кризиса. Предотвратить кровопролитие и страшный грех отце- или детоубийства может только верховный авторитет. Но насилие обязательно должно «утолить голод». Барон умирает очень кстати, так как Герцог не предложил соперникам выместить, утилизировать насилие в

Самым ярким, «жираровским» примером нам послужит вторая в цикле трагедия — «Моцарт и Сальери».

Пушкин не поскупился и щедрой рукой оставил нам множество подсказок, которые увлеченный глаз сразу не в силах распознать. Однако, вооружившись методом Жирара, будет «разъят, как труп» текст Пушкина и обнаружены все канонические элементы искомой системы — ритуальная гармония, жертвенный кризис, охота на козла отпущения. Впрочем, очевидное часто кажется невероятным, и весь механизм будет продемонстрирован здесь. Начинается трагедия с монолога Сальери, где он в красках описывает всю гармоничность своего творческого пути, двигавшегося по благодарному пути «образец — признание»: сначала

Ребенком будучи, когда высоко

Звучал орган в старинной церкви нашей,

Я слушал и заслушивался…

[Пушкин А. Сочинения / Редакция Б. Томашевского. — Ленинград: Художественная литература, 1936.- с. 231].

Этот образец не составил для него, однако, преграды, и вскоре он уже получил плоды своего труда. Дальше был новый образец, который тоже не стал причиной «двойного зажима»:

… Когда великий Глюк

Явился и открыл нам новы тайны…

Не бросил ли я все, что прежде знал,

Что так любил, чему так жарко верил,

И не пошел ли бодро вслед за ним…?

[Пушкин А. Сочинения / Редакция Б. Томашевского. — Ленинград: Художественная литература, 1936.- с. 231].

И снова Сальери получил то, на что направил желание новый образец. Конечно, он не становился завистником, потому как получал то, к чему стремился, иерархия сохранялась и общество музыкантов, к которому себя причисляет Сальери, развивалось гармонично. Когда же в это общество пришел новый образец — образец, обладающий невероятно желанным бытием — бытием гения, иерархия учеников и учителей, различия «жрецов, служителей музыки» стираются и одновременно зарождается новое, чудовищное, или гениальное, что здесь в точности одно и то же, различие: различие тем большее, чем более несуществующее:

Где ж правота, когда священный дар,

Когда бессмертный гений — не в награду

Любви горящей, самоотверженья,

Трудов, усердия, молений послан –

А озаряет голову безумца,

Гуляки праздного?… О Моцарт, Моцарт!

[Пушкин А. Сочинения / Редакция Б. Томашевского. — Ленинград: Художественная литература, 1936.- с. 232].

Наконец мы добрались до искомой нами схемы «образец — преграда». То, что для Сальери это видится преградой, мы убедились выше, но и в том, что Моцарт для Сальери образец, сомневаться он нам не дает: «Когда же мне не до тебя?», «Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь». Чтобы устранить преграду, даже мнимую, необходимо единодушие общества — так же мнимое, но невероятно нужное Сальери. О, он его находит:

…мы все погибли,

Мы все, жрецы, служители музыки,

Не я один с моей глухою славой…

[Пушкин А. Сочинения / Редакция Б. Томашевского. — Ленинград: Художественная литература, 1936.- с. 233].

А раз единодушие получено, в игру вступает механизм «козла отпущения» — его необходимо изгнать или уничтожить, чтобы ликвидировать также мнимое, но такое зудящее различие. Мнимость различия между ними на протяжении всей трагедии подчеркивает сам Моцарт: «Он же гений,/ Как ты, да я», «искренний союз,/ Связующий Моцарта и Сальери,/ Двух сыновей гармонии», «Нас мало избранных, счастливцев праздных». Однако это не убеждает Сальери, и даже когда Моцарт почти прямо называет их братьями, сыновьями одной матери — гармонии, Сальери не слушает, так как кризис грозит уничтожить музыкальное сообщество изнутри. Пушкин и Жирар здесь двигаются абсолютно параллельно:

…и больно и приятно

Как будто тяжкий совершил я долг,

Как будто нож целебный мне отсек

Страдавший член!…

[Пушкин А. Сочинения / Редакция Б. Томашевского. — Ленинград: Художественная литература, 1936.- с. 234].

«Если его [козла отпущения] изгнание “хорошо”, то лишь чисто негативным образом. Подобно тому, как для больного организма хороша ампутация гангренозного члена» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 116].

А далее, согласно всем заветам Жирара, вместо мифологического необходимо следующего за жертвоприношением катарсиса, наступает трагическое осознание Сальери взаимности насилия, неминуемого кризиса, причиной чего был не Моцарт, а культурный кризис, так остро ощущаемый Сальери.

Следующий текст, который будет рассмотрен на предмет подтверждения правомерности концепции механизма жертвы отпущения — «Каменный гость». Здесь, в Мадрите, все в первого взгляда кажется пронизанным тонкими знаками чего-то неудобного, нескладного — в городе не происходит ничего похожего на справедливое правосудие – «Уж верно головы мне не отрубят/ […] Меня он отослал, меня ж любя;/ Чтобы меня оставила в покое/ Семья убитого…» [Пушкин А. Сочинения / Редакция Б. Томашевского. — Ленинград: Художественная литература, 1936.- с. 235]. Лепорелло подчеркивает, что таких, как Дон Гуан, в Мадрите много — а ведь, если быть откровенным, он убийца и прелюбодей, к тому же уже был сослан. Статуя Командора, покойного мужа Анны, и гости Лауры олицетворяют всех мужчин города, всех его полноправных членов — и все они объединены ненавистью к Гуану и подобным ему.

Сюжет разворачивается после возвращения Гуана в город. Вообще говоря, он не намерен совершать ни убийства, ни другого преступного деяния: он не встречает преград на пути к счастью — многие женщины в городе ждут его возвращения. Однако после разговора с монахом оказывается, что его совсем не ждут там, куда он больше всего захотел попасть. Альвар, бывший соперник, даже будучи давно в могиле, указывает на объект желания — на собственную вдову.

Миметическое желание заставляет Гуана не быть собой, а казаться другим, так как если остаться собой, преграда между ним и объектом желания рискует остаться прежней. То, что принадлежит ему — Лаура — не хуже и не лучше Анны, однако ее не желает соперник — а значит, она не желанна. Трудно понять, чем один объект более предпочтителен, чем другой или чем десяток других, однако самой желанной становится именно та, что наиболее запретна — и та, на которую каменным перстом указует образец. «Возникает ориентация желания на объекты, защищенные насилием другого» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 230]. Даже если этого насилия нет, его следовало бы выдумать — и Гуан выдумывает его, иначе «Статую в гости звать! зачем?» [Пушкин А. Сочинения / Редакция Б. Томашевского. — Ленинград: Художественная литература, 1936.- с. 243]. А затем, что то, что не желаемо другим, не нужно никому.

И, наконец, заключительная трагедия в пушкинском цикле — «Пир во время чумы». Текст этот с самого названия напоминает о разборе Жираром софокловского Эдипа. Здесь та же чума, и вспомним, что о ней говорит Жирар: «Чума — это то, что остается от жертвенного кризиса, когда из него убрано все насилие» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 106]. Действительно, в обществе царит неразличимость, смерть уравнивает всех, но и общество внутри обуяно собственным насилием — женщины ссорятся, Председатель «здесь удержан/ …Сознаньем беззаконья моего». Причиной эпидемии обычно объявляется «заразное присутствие убийцы».

Гимн — это апогей жираровского праздника, это восхваление кризиса, потому что за ним всегда следует облегчение. «Неотделимый от своей благоприятной развязки, сам кризис становится поводом к ликованию» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 161].

Пока во всей трагедии мы улавливаем живописные и достаточные черты жертвенного кризиса. Но где же учредительное убийство или, по крайней мере, повторение его модели в «жертвоприношении»? Не стоит забывать, что этот текст, хоть и назван «трагедией», является переводом лишь одной сцены из пьесы Дж. Вильсона «Город чумы». Пьеса Вильсона завершается смертью девушки, олицетворявшей для зачумленного города невинность и кротость. После ее смерти Священник призывает всех молиться за нее, хотя в городе уже тысячи жертв. Именно она становится героиней города, главной несправедливо забранной, а значит, достаточной, жертвой. Все жители чувствуют скорейшее выздоровление города, раз планируют создание культа Магдалены:

Священник.

О, будет имя памятно ее

И городу, и острову всему,

Задышит в гимнах и призывах общих -

Высоких од и песен к милосердью,

Святых для слез в невинных детских снах.

Любовь, страданье, жалость навсегда

Уберегут от темного забвенья

Его покров святой.

Изабелла (с силой).

Да, будет жить

В горах ее отчизны всем сердцам

Родимый звук… И в дом священный тот

Придут с поклоном; самый прах его,

Когда смиренные истлеют стены,

Не попранный в почете сохранится.

Пастушьи песни наши не забудут

О девушке, вдали Чумою взятой.

Ей милые равнины огласятся

Отзвучьем имени ее. Весь в белом

В долинах будет появляться ангел

С такой улыбкой, что не будет страшно

И девушкам, домой идущим ночью

Холмами при луне.

[Вильсон Дж. Город чумы / Перевод Ю. Верховского, П. Сухотина. — М.: Художественная литература, 1938.- с. 172].

Кладбище миротворно и покойно — после такой жертвы всегда наступает катарсис, ощущение скорого спасения.

Чума является почти универсальным индикатором кризиса. «…исцеление состоит в том, чтобы… поверить, что сообщество никогда не было больно ничем, кроме чумы. Эта процедура требует твердой веры в ответственность жертвы. …нужно, чтобы все сговорились насчет личности единственного виновника» [Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- с. 113].

Но пафос трагедии — в осознании абсурдности любого финала. Повседневность способна творить правдоподобные мифы, но рефлексия вскрывает все «красивые» решения. Уловка Гуана или последний дар Изоры, скоропостижная кончина Барона или скорбный уход Священника, распятие Спасителя или сокращение трудового коллектива — в этом абсурде поглощается весь смысл профилактических мероприятий, и абсурд этот неизбежен, пока за злобой дня человек хоть иногда ухватывает преходящесть. Все, что остается — выполнять повседневные заботы, убивать брата, пока он не убил тебя, писать доносы и искать виноватых — только так возможно сохранить хотя бы видимость смысла, наполнить поднятие сизифова камня то мстительной обидой, то гордым равнодушием.

Открытым для дальнейшего исследования остается вопрос, косвенно затронутый Жираром, о том, что же произойдет с обществом, осознавшим собственное насилие. Очевидно, что ответы необходимо искать в трагедии, так как именно там мы наблюдаем осознание людьми собственного насилия. Жирар говорит, что «механизм жертвы отпущения… является одной из центральных…стратегий, благодаря которой людям удавалось изгонять правду об их собственном насилии,… которое отравило бы и настоящее и будущее, если бы они не сумели от него избавиться», однако это кажется недостаточным ответом, который требует разрешения хотя бы в теории. Хотя бы один член общества всегда готов вершить правосудие за всех, как Сальери, сочинив на ходу всеобщность.

Другой вопрос, требующий ответа — откуда насилие берет свое начало? Избывно ли оно в обществе, особенно после осознания? Если оно с необходимостью коренится в схеме «образец-преграда», то единственным выходом из дурной бесконечности механизма жертвы отпущения является строжайшая ритуальная иерархия, охраняемая санкциями. Увы, несмотря на то, что механизм работает безукоризненно, мы все же не можем довольствоваться жертвоприношениями вечно.

Итак, нам удалось рассмотреть и проверить гипотезу Рене Жирара, ставящую порядок в обществе на два кита — учредительное насилие и ритуал жертвоприношения. «Благодаря ему население остается спокойно и не бунтует. …у жертвоприношений, музыки, наказаний и законов одна и та же цель — объединять сердца и устанавливать порядок». Быть может, музыка показалась бы более приемлемым выходом из круга насилия…

Феномен жертвоприношения можно не искать так глубоко — мифы рождаются каждый день, и, подкрепленные правдоподобием, живут в обществе годами. Каждый хочет принести в жертву брата скорей, чем будет сам принесен в жертву, и во многом это подпитывается той культивируемой негарантированностью будущего, на которое мы обречены подчас не меньше, чем жители первобытного общества. Да, чаще всего человек сегодня не рискует быть убитым или изгнанным из государства (по крайней мере, в повседневных отношениях), однако он рискует оказаться на обочине общества, если откажется участвовать в ритуальных коллективных «убийствах».

Малейшее, ничего в принципе не значащее отличие, значит, однако, многое, если общество созрело для учредительного насилия. «…смехотворная улика,…низменное предубеждение… превратятся в неопровержимое доказательство. …каждый свою убежденность выводит из убежденности остальных под воздействием… мимесиса».

Но сколько бы веселых пиров во время чумы мы ни устроили, после всегда приходится убирать комнату. И счастлив тот, кто оказался на алтаре в наполненную смыслом ночь. Подобно тем мудрецам, почти что нашим современникам, что собрались, чтобы совершить человеческое жертвоприношение, и, не свершив ничего, разошлись, ибо никто не хотел быть жрецом, а каждый желал познать имманентность жертвы, мы сами себя хотим видеть жертвами только лишь для того, чтобы не видеть себя обессилевшими, удовлетворенными, уставшими, расходящимися по домам, но не жрецами, а всего лишь соплеменниками.

Литература:

1. Вильсон Дж. Город чумы / Перевод Ю. Верховского, П. Сухотина. — М.: Художественная литература, 1938.- 176 с.

2. Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.- 448 с.

3. Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе. Калигула. Падение / М.:АСТ, Neoclassic, 2014. 416 с.

4. Камю А. Посторонний; Чума: Романы: Пер с фр./ Худож оформ. Б.Ф. Бублика. — Харьков: Фолио, 1999.- 335 с.

5. Пушкин А. Сочинения / Редакция Б. Томашевского. — Ленинград: Художественная литература, 1936.- 976 с.