«Одиночества нет, ждите" — отклики

Книгу Кати Крыловой «Одиночества нет, ждите», вышедшую в издательстве shell (f), я прочитала на одном дыхании. Написано филигранно, c тонким чередованием бытового, трагического и иронического регистров. О детстве и травме, о дружбе и одиночестве, о честности и боли, о тайных путях сопротивления, о смерти и о маленьких возвращениях к жизни.

Книга устроена как серия складоквремени: каждая глава приоткрывает новый залом памяти, где документальное соседствует с мифопоэтическим. Уже сами названия задают ритм: «Детская матка», «Шоколадная фабрика», «Коммуналка», «Колбасный поезд» — топография советского детства, образыеготелесного и социального опыта. За ними следуют «Лес» и «Душегубка», где природа и система сталкиваются в жестоком контрасте; «Малогабаритка», «Самоубийства», «Деньги», «Дикари» — главы, в которых частное переплетается с общественным, бытовое с трагическим. «Круизники» и «Дисконты» — главы о мимолётных соблазнах потребительскогообщества, о путешествиях, которые оказываются скорее бегством, чем открытием. «Домик в деревне» — утопия уюта, маленькая иллюзия тишины и защищённости, которая тут же разрушается соседством с «Хосписом», где тема конца жизни звучит предельно обнажённо. За ними следуют «Дружба» и «Похороны» — парадоксальная сцепка привязанности и утраты, доверия и окончательного разрыва. «Донор» вводит мотив жертвы и отдачи части себя, а «Двойник» — тревогу раздвоения, неустойчивости идентичности, ощущениенавязывания интерпретаций себя чуждыми структурами.

С самой первой главы «Детская матка» погружаюсь в болезненное, интимное и одновременно социально-насыщенное пространство рождения, материнства и наследуемой травмы. Личный опыт рождения из «детской матки» накладывается на более широкий культурный и исторический фон: послевоенный голод, советскую систему здравоохранения, судьбы матерей-одиночек и патриархальные установки.

«Детская матка» из просто медицинского диагноза предстает метафорой недостатка, несоответствия и непризнанности как женского тела, так и женской судьбы в целом. Шрамы и недоношенность неразрывно связаны со стигмой матерей-одиночек, давлением пословиц и мифов («яблоко от яблони», «пустоцвет», «недочеловек без ребёнка»), через которые культурные архетипы захватывают в тиски нежную плоть личного опыта.

Особенно интересно для меня сработало быстрое упоминание Льва Толстого, появившегося во сне/бреду во время кесарева сечения. За считанные секунды эта сцена проиллюстрировала, как литература и мифологема могут стать посредниками между жизнью и смертью, между материнским телом и детским появлением в мир. Эта фантазматическая встреча связывает рождение с культурным наследием, как бы подчеркивая, что каждая биография всегда встраивается в уже существующий дискурс.

Тема шрамов — метка на теле дочери и матери превращается в символ родства, которое героиня одновременно и признаёт, и отвергает. «Раны не делают людей кровными родственниками» — эта фраза звучит как ключ к дальнейшему пониманию всей книги: травма может объединять, но не гарантирует принадлежности.

Линия с дедом вводит в текст мотив природы и деревенской жизни. Через его фигуру появляются теленок, кукурузные рыльца, зимние метели — они противопоставлены урбанистической бедности и материнской холодности. В этих фрагментах проявляется альтернативное пространство заботы и сопричастности, где ребёнок обретает пусть временное, но подлинное ощущение тепла и игры.

Язык повествования с первых же строк обескураживает своей предельной честностью. И честность эта не считывается как поза или добродетель, а захватывает своей неизбежностью, удерживая весь текст от начала до конца в равновесии между документом и мифом.

«Я так и не смогла полюбить людей.Бабушка и мама заботились, чтобы моя одежда была чистой, а еда горячей, но я не помню нежности и ласки с их стороны. Внутри меня заседает беспристрастный бухгалтер, который измеряет холод реплик и жестов, аккуратно подсчитывает злые, подлые, трусливые выходки моих родственников, одноклассников, коллег. Я стараюсь закрывать на них глаза, но бухгалтер, не спрашивая, продолжает регулярно отправлять свои сводки и, конечно, никогда не ошибается.

Я слишком честная.”

В главе «Дикари» личная история обретает качество культурного портрета эпохи еще более выпукло. Внимание к «дикости» здесь конечно экзистенциальное. «Дикарями» оказываются и отдыхающие, снимающие жилье без удобств на югах, и люди, добровольно или неосознанно отказывающиеся от эмпатии, переходящие к примитивным формам общения — травле, агрессии, обесцениванию. В этом смысле все они — и Инесса с ее навязчивыми истинами, и пермские соседки с их подозрениями и оскорблениями, а также сама юная героиня с неожиданной пощечиной мальчику, оказываются внутри поля «дикости», которое автор исследует без морализаторства, но с удивительной точностью наблюдений. «Дикость» здесь предстает как метафора цивилизационного распада, характерного для постсоветского общества, где культурные нормы уступают место примитивным стратегиям выживания.

Нарратив организован через чередование сенсорных образов и мини-историй. Автогероиня тщательно фиксирует материальность среды: запах эвкалиптов, влажность воздуха, фактуру камней, стрекотание цикад. Эти чувственные детали создают контрапункт по отношению к человеческой агрессии и становятся формой сопротивления дегуманизации.

Особенно чувствительно звучит мотив морских камней и стекол — приют для тонко чувствующей души. Эти «осколки планет», вписанные в космическую оптику, переводят индивидуальный опыт в универсальную перспективу. Сквозь стекла проявляется «поэтическая материализация», бытовые осколки бутылок и минералы становятся медиаторами памяти и воображения, способными придать смысл травматическому опыту.

Глава раскрывает сложный узел отношений матери и дочери: любовь и напряжённость, защиту и непонимание, близость и невозможность подлинного диалога. Совместные путешествия предстают как своеобразные инициации, где взросление сопряжено не только с телеснымии психологическимииспытаниями, но и с опытом красоты, улавливаемойвприродном иобыденном— запахахсосен и мокрых купальников, впесняхзарянок.

Глава «Лес» вызвала у меня ощущение дежавю, настолько точно передана вся смысловая нагрузка лесного явления для сознания русского человека, и так органично вплетены отсылки к художественной традиции от Левитана и Шукшина до Тарковского.

Русский Лес — мощнейшее символическое пространство, через котороепроступаетматеринская забота.Лескормит и поддерживает жизнь, также как и мамины усилия: в собранных ягодах и грибах, в соседских обменах, в заботе о запасах. Для ребёнка молоко с земляникой, запахи и тепло становятся выражением этой любви. Но нежность матери, её ласка, откладываются «на потом», и именно лес оказывается посредником её ежедневного проявления.

Авторвспоминает укусы комаров как маску, как вериги, как костюм, который насильственно надевается на тело. “Лес” здесь становится одновременно пространством наслаждения и мучения. Опыт телесности в лесу амбивалентен: кровь отдается — но ради поддержания чужих жизней (детей комаров, пищевых цепочек). В этом проявляется архаическая экономика дара:человек вынужден платить временем и кровьюза вседозволенность, и этот платёж оказывается частью космического баланса.

Фрагмент насыщен воспоминаниями и семейными нарративами — деда с осетром, рыбалки, деревенских праздников. Лес — это не только место «природы», но и архив памяти, в котором запечатлены поколенческие отношения, страхи, недоговорённости.

Во взрослом опыте лес связывается с опасностью, там встречаются маргиналы, насильники, беглецы. Лес — это «подъезд девяностых», перенесённый в природу. Он обещает безнаказанность преступления и превращается в сцену, где социальное зло проявляется максимально открыто. Это резко контрастирует с образом природы как утешительницы и «родственницы», типичным для русской культуры.

От Левитана до перформансов «Коллективных действий» лес предстает пространством обнуления, «выхода за пределы», где художественные и телесные практики от живописи XIX века до акций в поле выстраивают линию преемственности. Но для автора эта традиция преломляется ещё и через личный опыт, лес оказывается и воспоминанием детства, и экранной проекцией. Берёзы и весенние паводки «Иванова детства», сумеречные тропы Тарковского, бескрайние поля Довженко, “туманы Лотяну”, “цветущие луга Параджанова” становятся теми образами, которые позволяют приблизиться к лесу, не заходя в него физически. Кинематограф здесь выполняет роль медиатора, превращает природу в метафизический пейзаж, который думает, философствует и вступает в диалог с человеком. Так оживает характерно русская традиция — пейзаж как действующее лицо, как античный хор, задающий ритм и интонацию человеческой судьбе.

Даже сегодняв реалиях прирученной туризмом дикостилес сохраняет функциюнародного обряда — «вылазка в лес» воспринимается как рискованный ритуал, который может закончиться смертью или катарсисом.

Глава «Душегубка» продолжает хроники травматического опыта детства в условиях бюрократизированной, тоталитарной дисциплины. Автогероиня снова мастерски соединяет личный нарратив с социально-историческим контекстом, создавая многослойную картину советской детской инфраструктуры. С первых строк погружаешься в атмосферу подавления, где тело ребёнка становится объектом систематического контроля и насилия: «врачи ковырялись в моем теле так яростно…». Подробные описания боли и слез вызывают эффект присутствия и одновременно демонстрируют власть институций над телом и психикой.

Через образ армянской девочки, пережившей Спитакское землетрясение, автор выводит текст за пределы индивидуальной истории, вплетая в него исторический и геополитический контекст. Эта линия раскрывает механизмы социального и этнического воспитания. показывает, как чужая трагедия становится частью общей системы дисциплины и идентичности. Символический ряд усиливается описанием интерьеров санатория: псевдоврубелевские мозаики с русалками и алконостами, архитектура, призванная дарить свободу, но превращённая в полигон угнетения.

Механизм дисциплины, превращающий детей в «автоматонов», синхронизирован по времени и действиям. Распорядки, униформа, ритуалы мытья и еды создают образ безликой личности, полностью управляемой системой. Перечисления и повторения усиливают ощущение рутинной жестокости. Почти клинические формулировки («отщипывать куски для повторных анализов») соседствуют с поэтическими образами леса, подснежников, света. Это соединение детской непосредственности со взрослой рефлексией создаёт эффект многослойности восприятия. «Душегубка» предстаёт как исследование психологического, физического и культурного насилия, встроенного в институциональные практики, и одновременно как поиск выходов из него. Маленькие акты свободы — лес, еда, фантазия — становятся теми опорами, которые позволяют личности сопротивляться тотальному контролю и сохранять автономию.

Автономия индивидуальности заканчивается в главе «Хоспис», в которой описана умирающая мама с хирургической точностью и почти медицинской отстранённостью. Автор не избегает натуралистических деталей: рана, запахи, процедуры, телесные жидкости. Однако именно эта беспощадная конкретность становится способом сопротивления мифологизации смерти. В отличие от религиозного утешения или социальной риторики «благородного страдания», нарратив обнажает смерть как физиологический, унизительный и абсурдный процесс.

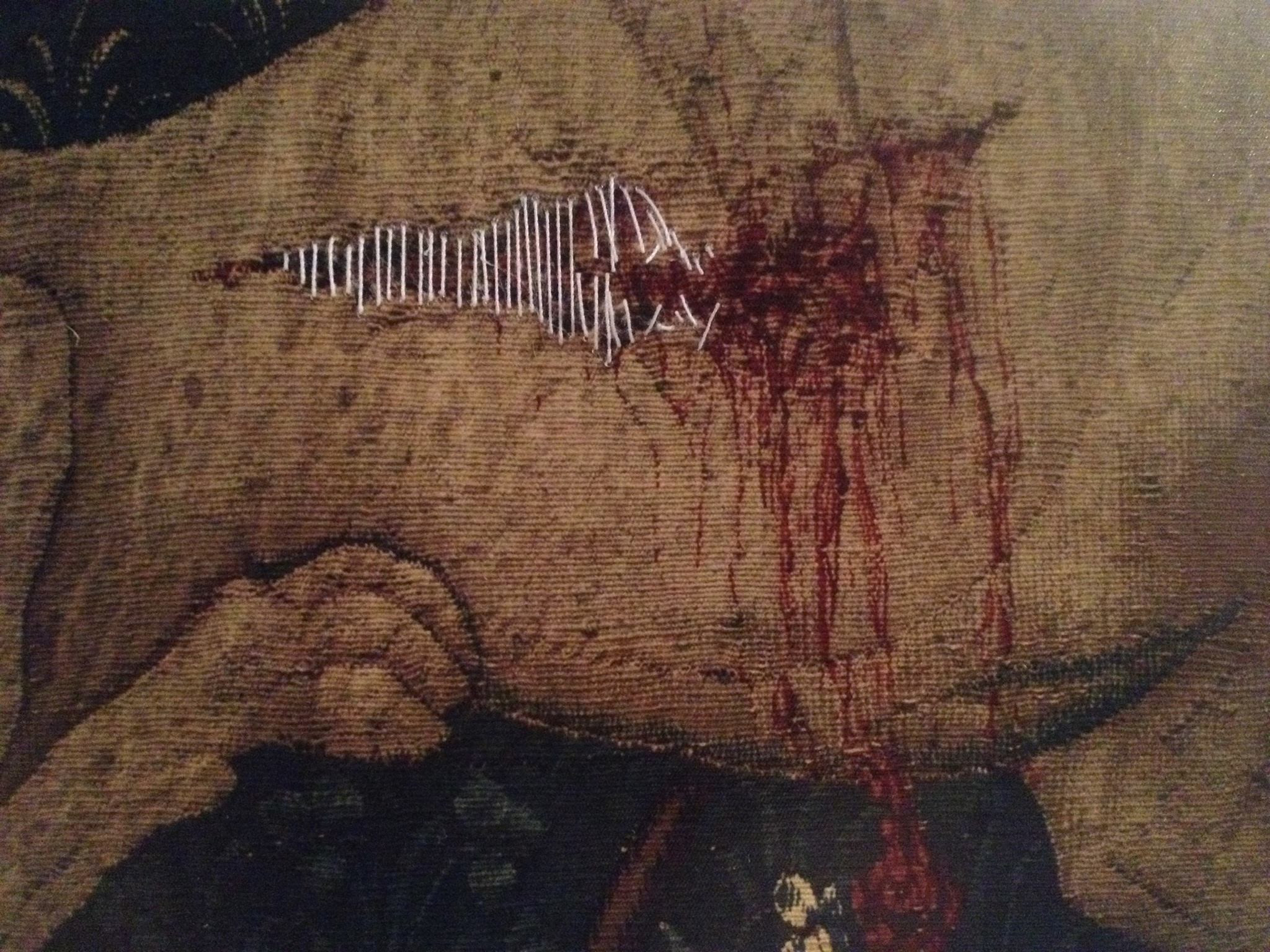

Ключевым мотивом становится превращение опыта в проект. Следуя совету наставника, героиня пытаетсяпревратитьтравму в художественный жест: воображает фотографию раны матери, вышивает зашитые отверстия на изображениях животных. Это превращение боли в визуальную практику свидетельствует о способности памяти к эстетизации в виде мучительного повторения, которое удерживает травму живой.

Нарратив построен через резкие переходы: от натуралистических описаний тела к образам искусства, от бытовых сцен к метафизическим размышлениям. Такая структура создаёт ощущение расщепления сознания, когда смерть близкого становится не только личной потерей, но и лабораторией смыслов. Его сила в честности, в отказе от утешительной риторики и в способности превратить невыражаемое в художественное высказывание.

Меня заинтриговало, что сразу за «Хосписом» следует «Дружба», в которой текст движется между архетипическим и биографическим, создавая образ дружбы как силы одновременно спасительной и разрушительной.

Фигура Инессы вводится через метафору русалки — существа пограничного, амбивалентного, питающегося чужой жизненной энергией. Этот мифологический код переносит социальные отношения в область символического, дружба предстает как форма «потусторонней зависимости», где связь с другим оказывается и необходимой, и опасной. Здесь отчетливо звучит языческая оптика — отсутствует деление на добро и зло, а каждая связь несет в себе двойственность. Ожидание беды от друга становится столь же естественным, как надежда на поддержку.

Личный опыт автогероини подтверждает эту амбивалентность. Школьные и университетские альянсы показаны как союзы выживания, лишенные романтизированной искренности, которая присутствует в литературных моделях дружбы. Дружба здесь — это часто принуждение, обязанность, «донорство» внимания и эмоций, которое в конечном счете ведет к истощению. Параллель с отношениями матери и Инессы подчеркивает: дружба в реальности может быть формой эксплуатации, завуалированной близостью.

Резкий поворот в нарративе наступает с появлением «сказочной дружбы» — отношений с Сашей и Варей. Они описаны через метафорику русской волшебной сказки: молочные реки, кисельные берега, мягкость и забота, обволакивающие и защищающие. Однако эта сказка, как и положено жанру, содержит жестокую развязку: внезапная смерть друзей обрывает сюжет, разрушая иллюзию вечного уюта. Метафора реки, перетекающей в пороги и гробовые удары, превращает дружбу в испытание, в котором нежность и смерть оказываются неразделимыми.

Саша и Варя описаны «иконами памяти», сотканными из вкусов, запахов, одежды, культурных кодов от арт-деко до Джо Дассена. Тихий свет их дружбы продолжает мерцать и после физической смерти, трансформируясь в эстетическую и этическую практику: чтение, письмо, заботу о себе, сохранение ритуалов.

Русалки, сказочные реки, жизненные обстоятельства друзей и культурные отсылки к живописи, литературе и музыке перетекают, преломляются, и образуют неразрывные складки на теле прожитого. В этом синтезе дружба не противопоставлена одиночеству, а лишь по-иному его формулирует, как совместное существование на границе между заботой и разрушением, жизнью и смертью.

Подобные перетекания, загибы времени и памяти на протяжении всей книги конечно неслучайны, а намеренно описываются через метафору складки Жиля Делёзав эпилоге. Жизнь и субъектность уподобляются поверхности с перегибами: мягкие складки дают плодородную почву для новых смыслов, острые и готические — фиксируют травму и боль. Светлые воспоминания со временем усыхают, а тёмные — разрастаются, захватывают пространство. Такой топологический язык переводит память из состояния «архива» в состояние живой материи, изменчивой и подвижнойи вечно свидельствующей о страшной правде мира.

«Мои воспоминания меняются, как живые тела. Светлые ссыхаются, теряют цвет, осанку и четкие контуры. Некоторые изнашиваются настолько, что становятся невесомыми и уже не могут ничего решать. Темные, наоборот, разбухают, питаясь страхами и неудачами, заплывают жиром, давят на мечты, ноют, как старые колени, если на сердце пасмурно. Когда-то жизнерадостные, а теперь совсем хилые впечатления хочется подкормить, избавить от обезвоживания, достать с антресолей их лыжные шапки и выпустить на трассу. Грузных и душных, напротив, отодвинуть на край внимания, позволить им сгнить и переродиться. Я верю, что рассказ о черных воспоминаниях поможет мне ослабить их влияние, направить его в другое русло. Некоторые виды агонии заслуживают простора. Моя боль ищет возможности слиться с горечью, маетой, яростью других одиноких детей и их матерей, сгуститься, стать броской, крикливой, нарочитой. Эта боль хочет сказать, что одиночества нет, а мир, который учит нас видеть в нем меньшее зло, обречен.»