Морис Бланшо. Восходящее слово: все еще достойны ли мы поэзии?

Когда Малларме говорит: «Только поэт может вещать», а Валери говорит, что: «Настоящий писатель — это человек, который не находит заранее готовых слов, а находится в постоянном их поиске», то с этим я даже мог бы согласиться. Если бы только оно, тем не менее, не отдаляло меня еще дальше от разрешения того, что мы называем поэзией (мы-то зовем ее, а она не отвечает). Но когда я читаю в конце текста Вадима Козового следующее: «Между двумя развилками боли, самый короткий путь — поэзия. Настолько короткий, что от его одиночного удара время падает обезглавленным», то первым же бросается в глаза мучительность загадка. Чье первичное воздействие заключается в том, чтобы дать почувствовать, — cмутно или ясно, — что нет никакого «определения» поэзии, кроме того, которое могло бы исчерпать все другие определения и направить меня (не только в моем сознании, но в моей жизни-пишущей-сознание) к определенному кризису, бесконечно провоцируемого как раз неопределенностью. Кто мог бы сказать «я поэт», будто «я» способно присвоить себе поэзию? Словно поэзия может являться одной из тех соблазнительных возможностей, которая среди прочего обещает славу и патронаж, но вместе с этим и она способ на губительные дисквалификацию и десубъективацию

С одной стороны, поэт почитается, а поэзия достойна почтения: «Только Поэт (особенно с заглавной буквой) может говорить». А с другой, он же-де — бездомный скиталец, гонитель, которого преследуют, должник, полагающийся только на свой отказ (все еще недостаточного для уверенности), побирающийся отшельник в тщетных поисках уединения, своего дома. Нет, он не победитель. Если бедствия придают смелости, а страх приводит к пожизненному беспорядку, то ему не удается найти ценность в лишениях. Он — тот, чья щедрость каждого дня на слуху в бесконечной «ночи за даром».

Как поэт, он проявляет тесные отношения между террором и речью, в чем он всегда подобен древней Пифии, которая воплощает ужас, свойственный всякому высказыванию. Чудовище, которое захлебывается в невозможном голосе, неспособное вымолвить хоть что-то, и при том дающее голос тому, что предшествует речи, этому внушающему страх предшествованию, которое требует и разрушает выражение, пока выражение не примет его и не приведет в соответствии с ритмом — ритмом, который не порывает связи со своим яростным происхождением, продлевает это происхождение скандированием, что никакому смыслу не удается ни взять верх и ни остаться с ним. Это и есть суть поэтической непереводимости, которая обнаруживается не в сложном переходе из одного языка в другой, а в самой исходности языка, которая не поддается обнаружению и передачи, так как тотчас же скрывается во время работы над ним и устраняет свой предшествующий след. (Вспомним одно остроумное высказывание Жюли Ренара: «Малларме непереводим, даже на французский». Добавлю: «прежде всего на французский»). Но что говорит сам Малларме об этом? Ничего обязывающего. Он не убегает из национального языка, но прорывается к той его странности, которую тот скрывает, столь же древнюю, сколько и новую: древняя, потому что «врожденная» (генеративная идиома), а более новая, поскольку она раскрывается в не сравнимых ни с чем интонациях или высвобождается посредством новых созвучий: «Наделение голоса интонациями доселе неслыханными даже самим собой…и обеспечение национального инструмента новыми возможностями, принимаемыми как врожденные, представляет поэта, в согласии с размахом его деятельности и его авторитета». Эта фраза могла бы разочаровать, если бы не была отнесена к

Я откланяюсь от вышенаписанного. Но просто добавлю: когда Малларме решительно направлен к цели, то ответ не приходится ждать: «Я называю это Транспозицией» — конечно, имеется в виду перенос из другого языка, но также и в том языке, который никогда не дается как родной язык, который был бы дан как ритмическая траектория, на которой учитываются только путь, напряжение, модуляция, а не пункты, через которые все проходит, и условия, которые ничего не ставят предел. Если так, то поэзия была бы призывом к переводу, который она делает невозможным, или к бесконечному переносу, который она требует, которого в то же время недостает или который отрицается. Отсюда, возможно, и ответ Джойса: «Непереводимо? Не беда». Это значит, что нет ничего написанного, где уже не происходит работа кропотливого переводчика, так и наглого комментатора, неутомимо любопытствующих и проходящих. Отсюда и предписание Вадима Козового: «Освободите проход другим». (Стоит ли напомнить Рене Шара этим ранним высказыванием: «Мы —прохожие, которым предустановлено переходить, доставляя неприятностей, возбуждая жар и выражая свою радость»?)

Малларме (возвращаясь к нему): ему потребовалось много времени, чтобы отказаться от различия между прозой и стихом, то есть признать, что это разделение происходит в ином месте — но где? Это останется проблематичным. В 1893 году, обращаясь в письме к Чарльзу Бонье, он смело определяет поэтическое: «Поэтическое само по себе заключается в быстром группировании на конкретное количество строк из равных элементов, чтобы затем их скорректировать, такие мысли, которые в противном случае оказываются разбросанными и разрозненными, но, несмотря на это, они взрываются, рифмуются, так сказать. Необходимо прежде всего тогда распорядиться общим правилом, которое действует в употреблении, или в Стихах. Стих сохраняет краткость, когда и умножается в книге». Конечно, Малларме приспосабливает свою мысль к стихам, которые читает (Бонье); отсюда, несмотря на учтивость, исключение эмоциональной значимости смело объявляется не поэзией, а прозой…: «Поэтическое задействование общей меры проваливается, или не находится в игре»[1]. И все же (как известно) после «памятного кризиса» («Если даже еще такого не было. Мы тронули стихи»), он скажет: «Иногда в жанре, называемый прозой, встречаются поразительные стихи всех ритмов». Это, на грани, подавляет прозу и в большей мере рассеивает эти гибридные способы, которые были названы «стихотворениями в прозе» или «свободным стихом». Поскольку в 1895, с «Тайны в произведениях словесности», он начинает «Критическую поэму» или «критические стихи», и т.д. Но, утверждая, что он еще больший формалист, чем он есть на самом деле, только чтобы порвать со всем романтизмом и даже возможно с Бодлером — он вновь подтвердит: «Это прежде всего вопрос о создании музыки из собственной боли, которая непосредственно сама по себе не имеет значения». (Нам стоит взять во внимание это слово «непосредственно»: патетический регистр или пафос заявляют о непосредственном, которое отказывает в выражении).

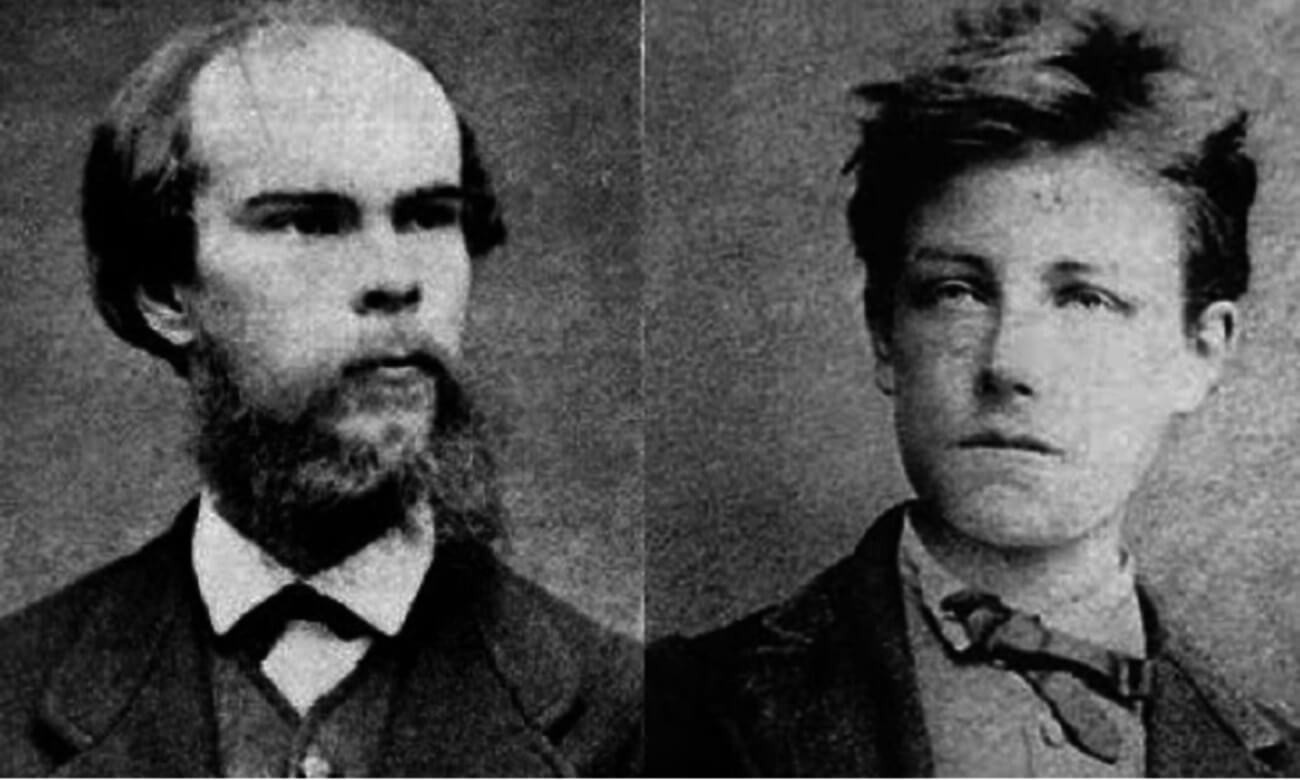

Всегда Малларме. Высокое значение встреч по «Вторникам» для поэзии должно быть поставлено под сомнение, говорит один из их участников. Это не радует нас. Но, невзирая на шарм и обаяние, был ли это не Малларме, который, склонившись напротив дымохода, позволил речи раскрыться, чье чудо уже было невозможно реконструировать, однажды встретив вовне (возможно, Лакан со своими семинарами?) Или был ли это не более, чем тот Малларме, который мог сказать что-то вроде: Я не связываюсь с Мсье, носящим такое имя? Или, когда он писал как неприятно было для него слово поэт или заявлял (еще до Батая) свою ненависть к слову поэзия, добавляя, согласно Фонтену — что нет гарантий: но нам необходимо мечтать об искусстве, которое вечно и еще продолжает расти, и из которого исчезает человек; ведь не было никакого Месье, который всю свою жизнь был поэтом; кто-то был поэтом на час или на день, когда поэзия даровала мгновенным существованием (в то же самое время разрушая то, что способствует вступить в отношение с неизвестным, которое исключает и рассеивает его). «Творение: исключение себя» (Рене Шар). «Автор, творец, поэт, этого человека никогда не существовало» (Рембо).

То, что ярость (ужас), смешанное чистое насилие, взрывное качество, приписываемое, через образ, началу Вселенной (Большой взрыв), может остаться в еще традиционной поэзии, Рембо, конечно, подтверждает: «И всякому месть? — Нет!… Но все же, всего этого, /Мы желаем! … / Это наш долг. Кровь! Желанная кровь! Дух — это к тебе взывают, проснись! Все ради войны, ради мести, ради ужаса». Поэтическая ярость на пределе. Арто нечего добавить к этому, за исключением того, что силлабический язык он подрывает спазмом, аритмией, безмерной пульсацией, непредвиденным приближением к неожиданным формам, вытеснением и сдерживанием пустоты. Но Рембо останется вечно отвергнутым в своем отшельническом безразличии, окончательном забвении, в котором он укрывает себя, «оставаясь живым от поэзии» в ней же, но не

То, что трудно и грубо (для нас) в некоторых стихах Вадима Козового — лучше сказать, разрушительно — как раз вызывает это нетерпеливое чувство, ритмический разрыв, необходимость двигаться быстро, что не дает возможность приостановки, а иногда и скопление образов, которые, можно сказать, продумываются одним словом. Но так же, как сухость Рембо, поразительная жестокость и неритуальный шок поддерживают внутренний ритм и преднамеренное колебание, которое, помимо лиризма и провокации, отмечает импульс в отношении…(неизвестного?), так и у Вадима Козового нужно ощутить строгость и свободу, ужасающую страстность и еще более внушающую страх мягкость, неистовое и неудержимое движение, но тем не менее контролируемое, возможно так же и нетерпимое восстание против всей нетерпимости, то есть, так сказать, против угнетения, которое препятствует этому вечному мигранту уйти, поэту, чья единственная задача и есть уйти. «Я не мог уснуть, пытаясь понять, почему он так сильно хотел уйти… Может, одним чудесным днем, он исчезнет…» Удивительно? Несчастно? Без разницы. «Убогое чудо» — о чем всегда Мишо предупреждает.

Поэтическая загадка. Взять самое решительное заявление Малларме: «Произведение подразумевает красноречивое исчезновение поэта…». В то время как (в 1941) Валери указывает на странность Малларме, заявляя совершенно обратное: «Где и как возникла эта странная и непоколебимая уверенность, на которой Малларме был способен основать всю свою жизнь — его отречения, его неизвестные страхи… — чтобы сделать себя…тем самым человеком творчества, которое он не завершил и которое, он знал, не может быть завершено?» Положим противоположное (всегда есть «противоположное»): для Малларме, произведение есть окончательная негация автора, и его последовательное устранение (которое имеет императивный характер). Но Валери ничего не видит в Малларме, только автора без произведения, человека преимущественно незавершенного творчества, или посвящающего всю свою жизнь небытию творчества (которое означает: Малларме был восхитительным и безумным — восхитительным, поскольку прививал свое безумие Валери, который, как минимум, не был склонен к тому же). Но не существует ли в этом двуличии той самой силы поэтической загадки, которая делит часть с невозможным?

Суд Валери над Рембо (об «Одном лете в аду», по крайней мере). Необъятное пламя, которое он начал, оставило его «холодным» в результате. Ничего скандального в этом нет. Я вывожу из этого не то, что поэзия — это чистая субъективность, но что она не «ценность», которая может быть распознана: она убегает от всякого, кто ждет от нее эффекта. Рембо был слишком нетерпеливым, слишком чужим для других и для самого себя, чтобы желать воздействовать на

Именно здесь этот перевод, «это сумасшествие», возвращается к нам как невозможная необходимость. Чтобы перевести, помимо всего, непереводимое: не только, когда текст передает собственное значение, которое само по себе бы значило, но когда звук, образ, голос (фонологический) и в особенности принцип ритма, которые преобладают над значением, или когда они творят смысл таким образом, что смысл — всегда в движении, в формации, или «в зарождающемся состоянии» — неразрывен от того, что, само по себе, не имеет смысла и не упорядочено в семантическом регистре. Вот что такое стихотворение. Разумеется, ни переводчик, ни перевод не могут сделать так, чтобы он перейти из одного языка в другой без потерь, или позволить ему быть прочитанным или услышанным так, если бы он был прозрачным. И я бы добавил: к счастью. Стихотворение на своем исходном языке, всегда уже отличается от этого языка, восстановлен или установлен ли он. И именно это различие, эта изменчивость, посредством которой переводчик приходит к пониманию себя или того, чем оказывается захвачен, изменяя свой собственный язык, побуждая его опасно смещаться, отнимая его идентичность и прозрачность, которые бы привели его к «здравому смыслу», как говорит Валери. Непрозрачность? Непрозрачность смысла? Непрозрачность как смысл? Ни то, ни другое. Непрозрачность исходит из множества слоев языка, через которые блуждает и формируется то, что окончательно — в бесконечности — будет означать: слои, которые в то же время светят и затемняют в их означающем, моменты, что заброшены в каждый язык, но которые сами по себе трансформируют последние до предела, позволяющего слышать другое слышание, другое понимание, неограниченный слух, который порывает с примитивной торговлей. Возможно, это источник поэтического уединения. (Если кто-то там, чтобы слышать? Достаточно слуху бесконечности?) Это также является источником для поэтической солидарности («суверенной беседы»), поскольку через стихотворение мы призваны к острой необходимости нескончаемого отношения, в котором «я» всегда склоняется перед другим и в котором речь, письмо и знаковый коллапс, без прекращения погони за первенством, которое обнаруживает их и которое мистически сохраняется в них, путем ужасающего рассеивания.

Чтобы закончить (начинал ли я?), я процитирую эпизодическое замечание Валери: «Я признаюсь, что не верю в будущее поэзии каждый день.» Как верить в нее, и как верить в

_________________________________________________________

1. Следует отметить, как это звучит и в самом письме: «Поэтическое само по себе заключается в быстром [„быстром”, — слово для обдумывания] группировании на конкретное число строк из равных элементов, чтобы затем их скорректировать, такие мысли, которые в противном случае оказываются разбросанными и разрозненными, но, несмотря на это, они взрываются, рифмуются, так сказать. Необходимо прежде всего тогда распорядиться общим правилом, которое действует в употреблении, или в Стихах. Стих сохраняет краткость, когда и умножается в книге; ее неподвижность образует норму, как и Стихи. Так, по крайне мере, мне видится. Если говорить об соответствии эмоциональной нотации, то я использовал ее по максимуму, но больше в прозе, нежной, голой и ажурной. Поэтическое задействование общей меры проваливается, или не находится в игре» (Письмо Чарльзу Боннье, март 1893-го, Письма, Т. 6, Gallimard)

2. Описание, которое конечно ему не к лицу.