«Язык - это вирус»

Чтобы подцепить тему вирусного эффекта языка, тему которая кого-то может озадачить и которая способна вызвать неодобрительный комментарий, обратимся к рассказу (поэме?) Александра Анашевича «хуй». Но вернее было бы говорить не о «теме», а о метафоре, которая помогла бы раскрыть способность словесного выражения к аффектациям и возбуждению, даже провоцированию эффектов. Можно задаться вопросом, а стоило ли для этого обращаться к непристойным, пограничным примерам, для выявления заразительной природы слова. Ведь можно заразиться, как напоминают устойчивые выражения, смехом, а также мы говорим о заразительности речи, образа, взгляда и

«Хуй» поразительно трагичен, но не трогателен. Поначалу неприятно и

Хуй выпячивается словом, теми размерами, кривизной, запахом и вкусом, как если бы соединял как и возможность рождения и удовольствия, так и возможность смерти. Пугающе, и не только анатомически. «Заборность» слога почему-то, но оказывается непосредственным выражением. Дочитав до конца, не возникает и мысли о вариативности сложения, ином пути выражения. Х. — это емкое вместилище, подобное архетипу, некий экстремум значений, рождающийся чтением и смыслополаганием, осадок бессознательной потенции, спровоцированный знаком. Но нас возвращают из лона жестокости фаллологической наррации в область фатальной трагедии:

«пора остановиться, ведь всем понятно, что эта история про хуй была задумана для того, чтобы ты обязательно прочитал то, что я вынес в скобки, такая ловушка, обманка, ты будешь читать про хуй, смеяться, плеваться и обязательно всё до конца (я знаю, как ты испорчен), и ты хотя бы пробежишь глазами то, что самое важное, мои жалобы<…> поводом и причиной моей болезни стал мой хуй»

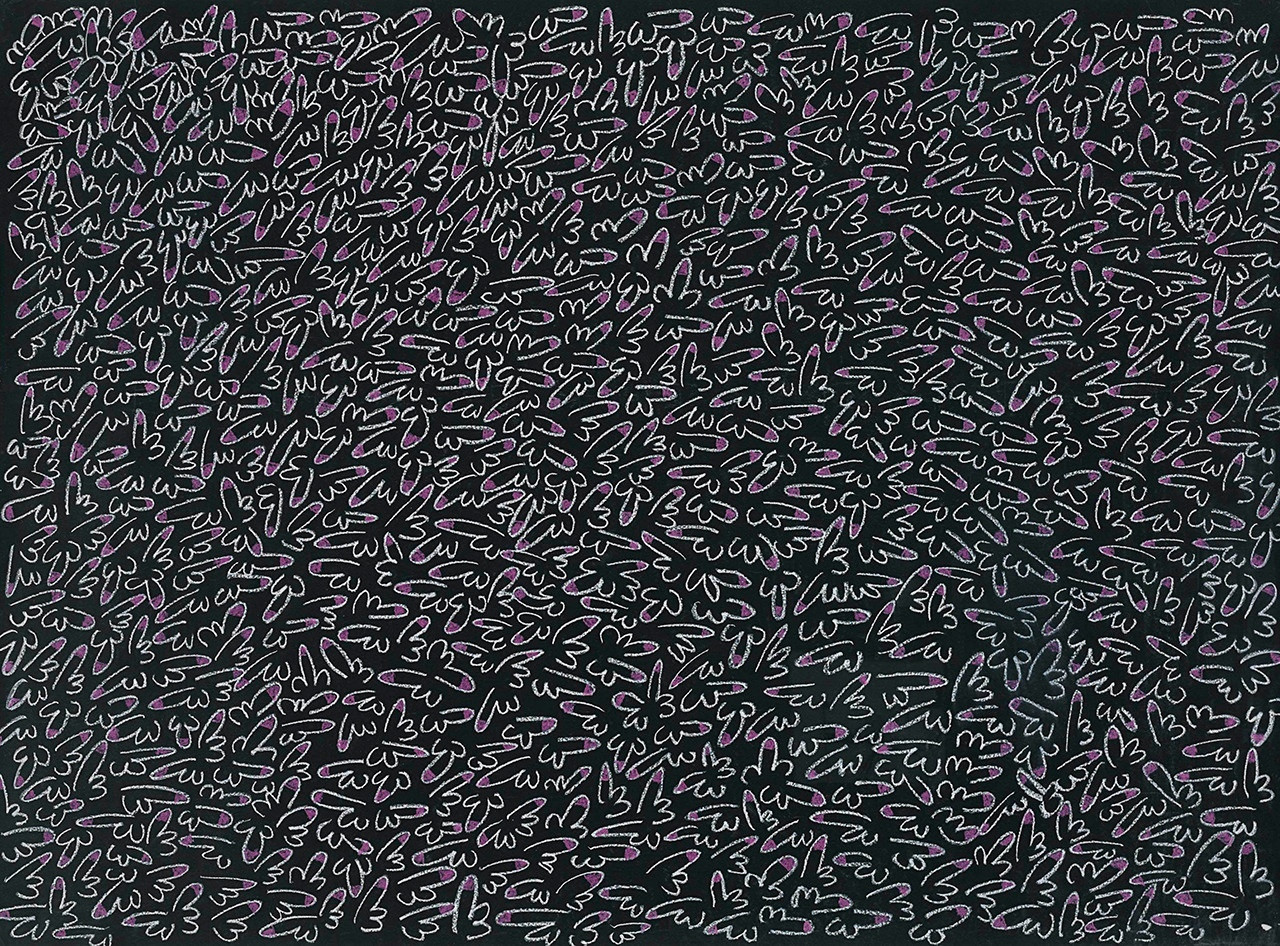

Мы словно врываемся в дихотомию чистоты и грязи. Вновь окажутся те, кто будут гнаться за тем, кто оказался прокаженным: «будь осторожен: этот текст инфицирован, лучше не прикасаться к буквам языком». Болезнь оказывается расплатой за привычки: «болезнь неизбежна, несмотря на все наше тщание, нашу подозрительность и пытливость». Вспомним историю Мюзиля (Мишеля Фуко), героя автобиографического романа Эрве Гибера «Другу, который не спас мне жизнь» [2], осуществляющего своего рода секс-терроризм (по аналогии со строчками песни Тома Джонса Sex Bomb: you can give it to me), сбрасывая бомбы с именем Malattia:

«Иногда по ночам я видел с балкона дом 203 по улице дю Бак, как он выходил из своей квартиры в черной кожаной куртке с цепочками и металлическими кольцами и пробирался внутренними переходами и лестницами дома 205 в подземный гараж, откуда уже выезжал на машине; он вел ее неловко, нервно, будто полуслепой, чуть ли не прижимаясь лицом к ветровому стеклу, мчался через весь город в бар «У Келлера», в XII округ, где подыскивал очередную жертву. В стенному шкафу квартиры, не подвергшейся посягательствам семьи Мюзиля благодаря его собственноручно написанному завещанию, Стеван нашел мешок с хлыстами, кожаными капюшонами, тонкими ремнями, кляпами и наручниками.<…>Мюзиль обожал чудовищные оргии в саунах, хотя, опасаясь своей известности, в парижские сауны не ходил, но вот в

Риск на дурную славу. Но что может быть безопаснее во время чумы, когда проникновение несет риск заражения? «По сравнению с риском смерти несколько часов в цепях уже кажутся чем-то почти безобидным, мягким». Под страхом смерти вырабатывается и подавляется страх сексуальности, сублимирующийся в специфику поведения с объектом желания. Так Сьюзен Сонтаг написала: «В США сексуальное поведение до 1981 года теперь представляется среднему классу как часть потерянного периода невинности — невинности под маской распутства. После двух десятилетий сексуальных трат, сексуальных спекуляций и сексуальной инфляции мы подошли к сексуальной депрессии на ранней стадии» [3, c. 158]. Сейчас же, если не сказать обратного, то необходимо указать на одну из симптоматик такого противоречивого состояния. Боязнь сексуального это, одновременно, и страстное желание соития, переносящее страждущего в фантасмагорический, виртуальный мир — мир порнографии с беспорядочными роликами, в котором заражение происходит посредством оргаистического включения в процесс производства образа наслаждения: «Потребителю вменяется обязанность наслаждаться, он становится предприятием по наслаждению и удовлетворению» [4, с. 74]

Оставаясь не самой болезнью, но синдромом, на фоне которого проистекают болезни, СПИД находится на пересечении различных путей метафорической сетки, от медицинского до военного, становясь в итоге вместилищем страхов и метафорой конца: «Потенциал СПИДа как метафоры заражения и мутации обещает даже больше, чем связь болезни с латентностью» [3, с. 150]. Сонтаг в своем эссе и призывает избавиться от метафоры, чтобы подавить фон коннотаций, фабрикующих в означающем означаемое (тут и заметно, что в отличие от означающего то, что должно было относиться к референции — плывет), провоцирующего на аффект и заражение значением. Но можно было бы даже сказать и так, что язык — это вирус, следуя вирусологической метафорике. По крайней мере, такая метафора в качестве отталкивающей помогает нам подойти к вопросу об аффектации в языке, во время чтения, или как подразумеваемое из иного «извне». Пора остановится: «я могу его прямо здесь, он простой: хуй точка, хуй точка, хуй точка, хуй точка»

_________________________________________________________________________

1. Надашди А. Толстокожая мимоза. Быть счастливым — или нормальным? СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018.

2. Гибер Э. Другу, который не спас мне жизнь. М.: Иностранная литература, 1991.

3. Сонтаг С. Болезнь как метафора. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.

4. Бодрийяр Ж. Общество потребления. –СПб: Республика, 2006.