Без памяти

Перевод главы книги шведского писателя, переводчика и психотерапевта Ульфа Карла Улова Нильссона «Библиотека забвения». Перевел со шведского Клим Гречка

Я, так сказать, потерял себя

1

Доктор спрашивает, пациент отвечает:

1.

— Как вас зовут?

— Августа.

— А фамилия?

— Августа.

— Как зовут вашего мужа?

— Думаю, его зовут Августа.

2.

— Вы замужем?

— Да, за Августой.

— Что у меня в руке?

— Сигара.

— Верно. А это что?

— Книга.

— И снова верно.

3.

Позднее.

Августа полдничает — цветная капуста и свиные отбивные.

— Что это вы едите?

Она откусывает котлету и отвечает:

— Шпинат.

— Что вы едите?

— Сначала я кушала картошку, а потом редис.

Доктор, который задавал вопросы, не больше не меньше как сам Алоис Альцгеймер, а пациент, пытавшийся на них ответить, некая Августа Д., первая в мире получившая диагноз, получившее имя в честь Альцгеймера. Алоис Альцгеймер — человек, давший имя болезни, от которой, по некоторым подсчетам, к 2050 году будет страдать каждый 85-й человек в мире. Каждый год миллионы людей умирают от Альцгеймера — мысль странная: умереть не под своим собственным, но под чьим-то другим именем. Словно когда забытье высасывает личную память, когда не остается более ничего, кроме пустого и равнодушного взгляда, фамилия Альцгеймера возникает как последнее экзистенциальное определение. Альцгеймер — пример того, что языковеды именуют эпонимом, то есть когда человек оставляет свое имя событию или изобретению. Как Лорд Сэндвич, аристократ XVIII века, который, чтобы не прерывать партию в криббедж, попросил два куска хлеба, переложенных куском мяса, — и с того дня его имя было у всех на устах.

Однако странность возникает, когда имя собственное означает нечто расплывчатое и привычное — и в то же время серьезное! — как забытье и медленная смерть. Альцгеймер давно уже миновал стадию диагноза и превратился в жаргон: «Это легкий Альцгеймер», говорим мы, когда не можем припомнить имя актера из того самого фильма, как бишь его, ну который снял… эээ… как же ее, ну ты знаешь, она еще вышла замуж за того… длинного… сына… эээ…

Кем был человек, скрывавшийся за фамилией Альцгеймер? Выглядит крайне симптоматично, что человек, давший забвению свое имя, сам практически забыт.

Причина, возможно, в том, что жизнь его была до крайности обычной и скучной. Такой же скучной, как и его докторская диссертация, посвященная железам, производящим ушную серу.

*

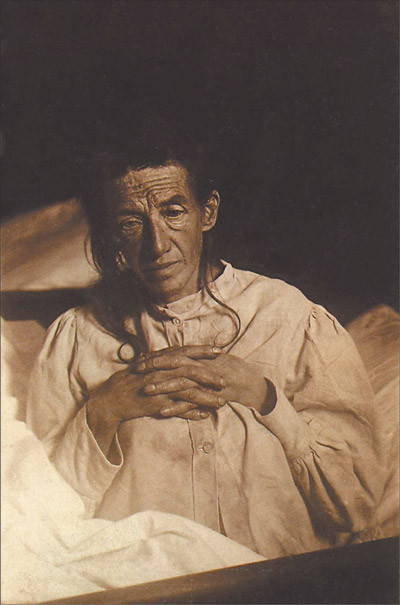

Алоис Альцгеймер родился в 1864 году, второй ребенок в буржуазной семье, где общим числом насчитывалось семеро детей. Альцгеймер обучился психиатрии и повсеместно именовался «лекарем безумцев с микроскопом», ибо его призванием было искать органические причины психиатрических нарушений в попытке локализовать их в различных областях мозга. Альцгеймер много времени проводил в прозекторской, но в первую очередь перед микроскопом, окрашивая пробы или с помощью одной из camera lucida выкрашивая их с великой искусностью. Однако Альцгеймер осознавал и важность разговоров со своими пациентами, и некоторые из этих бесед были записаны, поскольку он надеялся использовать их в своих дальнейших исследованиях. В 1995 году были найдены записи разговоров, которые Альцгеймер вел с (…) фру Августой Детер, означенной в его записях как Августа Д.

Мужчина и женщина, открывшие болезнь забвения, оба забытые; женщина отдала болезни свое тело, мужчина — имя. В юношеские годы Альцгеймер, кажется, был прекрасным молодым человеком с отличным чувством юмора и некоторой склонностью к студенческим шалостям (…). Он счастливо и с внушительным приданым женился в возрасте тридцати лет на вдове торговца алмазами и на все отпущенное ему будущее стал финансово независим. Жена его, впрочем, скончалась спустя шесть лет после заключения брака, и Алоис остался в одиночестве с тремя детьми. После этого жизнь Альцгеймера погрузилась во тьму, он никогда более не женился, сестра жены взяла на себя обязанности по присмотру за детьми, а сам Альцгеймер с головой ушел в работу — за которую ему, что его совершенно не заботило, зачастую не платили. Занявшись исследованием нарушений работы головного мозга, вызванных сифилисом и алкоголизмом, в 1901 году во Франкфурте во врачебном обществе Anstalten för sinnessjukdom och epilepsi он встречает 51-летнюю Августу Д. Эта женщина страдала от спутанности сознания, ошибочных представлений, забытья, афазии. Альцгеймер рано понял, что случай был особым, и позаботился о тщательных записях, скрупулезно фиксируя беседы с Августой. Это в самом деле удивительные беседы (…)

— Какого цвета снег?

— Белого.

— Какого цвета трава?

— Зеленого.

— На какой улице вы живете?

— Я не могу этого сказать. Мне нужно подождать немного.

— Где вы поженились?

— Именно сейчас этого я не знаю. В том же коридоре живет какая-то женщина.

— Вы замужем.

— Думаю, что да.

— Вам грустно?

— Всегда. Но не совсем. Иногда я сильная.

— Сколько сейчас времени? (Альцгеймер показывает Августе свои карманные часы.)

— Восемь минут второго. Или нет. Пятнадцать четвертого. Без пятнадцати четыре.

— Сколько будет четырежды двенадцать?

— Сорок восемь.

— Если вы купите шесть яиц за семь пфеннигов штука, сколько останется?

— Одно яйцо.

Временами до боли очевидно, как Альцгеймер уходит от продуктивных вопросов (…). К примеру, когда Августу попросили почитать вслух, поначалу она не понимала, что произносит, и выговаривала слова странным образом. Во время чтения внезапно она сказала, что «знает господина Близнеца». Она продолжила повторять это слово в различных вариациях до конца чтения и интервью. Вдруг ей почудилось, что она слышит ребенка. «Я слышу его. Он здесь?» После чего она сказала, что знакома также и с фру Близнец. Однако Альцгеймер строго следовал инструкции, и попросил ее назвать предметы — ручку, ключ. Она ответила почти безошибочно, однако спустя несколько секунд была не в состоянии вспомнить, что же именно она только что видела.

— Назовите, что я вам только что показал.

— Не знаю. Я не знаю.

— Это сложно для вас?

— Так неспокойно, очень неспокойно.

— Сколько пальцев я показываю? (Альцгеймер показывает три пальца)

— Три.

— Вы по-прежнему испытываете беспокойство?

— Да.

— Сколько пальцев я только что показал?

— Да, это Франкфурт-на-Майне.

Когда Альцгеймер немногим позже протягивает ей ручку и просит ее написать цифру «пять», она пишет слово «фру» , в ответ на просьбу написать цифру восемь она пишет «Августа». Следовательно, своего рода одержимость именами (…)

Однако помимо этой игры в вопросы иногда она говорит что-то навроде «Ich habe mich sozusagen verloren» — «Сдается мне, я потеряла себя». И когда Альцгеймер в их самую последнюю беседу поприветствовал ее словами «Добрый день, фру», она опечаленно ответила, подпустив в голос натужного юмора: «О, я не знаю, о ком вы» — фраза, которая в своей буквальности видится почти эмблематическим обозначеним болезни, которую Альцгеймер называл die Krankheit des Vergessens, болезнь забытья.

Картина болезни Августы Д. в действительности не была чем-то уникальным — новым был относительно молодой возраст пациента. Альцгеймер и сам сомневался в том, что его открытие является новой болезнью, и в действительности его имя заболеванию присвоил коллега Альцгеймера, известнейший в то время психиатр Эмиль Крепелин.

*

Алоис Альцгеймер умер преждевременно, в возрасте всего лишь пятидесяти одного года. Последние годы его были отмечены болезнью, проблемами с сердцем и почками, в результате чего он был вынужден поменять образ жизни, отдыхать, правильно питаться и уменьшить количество рабочих часов, — но очевидным образом доктору было совсем не просто заботиться о себе самом (…).

Важнейшей причиной роста числа больных Альцгеймером становится сильно увеличившаяся продолжительность жизни, и на сегодняшний день, по подсчетам ВОЗ, это заболевание лидирует в мире по распространенности и числу жертв.

Однако «болезнь забвения» — тут я не могу согласиться. Обычно говорят, что память изменяет типичному пациенту с Альцгеймером, однако нельзя поспорить и с обратным утверждением: что человек с этой болезнью, кажется, целиком и полностью живет в сновидческом мире навязчивых, подобных теням воспоминаний, — то есть человек помнит чересчур много, а потому не способен удержаться в реальности? Это отчетливо видно в диалогах, где Августа Д. не просто не хочет напоминаний о реальном мире, но предпочитает им свои фантазии. Несмотря на совершенно искренние намерения доктора Альцгеймера, эти беседы демонстрируют одну из наименее привлекательных сторон психиатрии — вопросы доктора, вопреки любым устремлениям, все больше напоминают допрос, на котором пациент защищается, пытаясь, чтобы его оставили в покое.

— Что вы делали на прошлой неделе?

— На прошлой неделе? Говорят, что я так ничего и не вспомнила.

— А месяц назад?

— Ну, этого я не знаю.

— В прошлом году? На Рождество?

— На Рождество? Точно не могу сказать. Пятьдесят один. Это мне тоже нужно вспомнить.

— Вы больны?

— Ох, даже не знаю. Я

— Вас преследуют?

— О нет, Бога ради. Нет.

— С вами плохо обращаются?

— Ну нет, это совершенно точно не так.

— Слышите ли вы голоса?

— Да, может быть, бубнеж.

— Какого рода бубнеж?

— Звучит как бубнеж.

— Вы видите призраков?

— Не сказала бы.

— Кто я?

— Ох, это-то я знаю.

— И кто же?

— Не могу сказать точно.

— Попытайтесь. Как меня звали раньше?

— Док… Доктор.

2

В голландском городке Веесп к югу от Амстердама распложен квартал площадью 12000 квадратных метров под названием Де Хогевейк. Он состоит из 23 домов, шесть, семь или восемь из которых стали пристанищем для пожилых людей с диагнозом «серьезная» или «тяжелая» деменция. Это так называемое gated community, не запирающее двери, даже на ночь, кроме одной: большой стеклянной двери, ведущей во внешний мир. В Де Хогевейк все усилия сведены к одной цели: беспечности. Жители и их родственники могут выбрать один из семи жизненных укладов, которые обеспечат им наибольшее чувство комфорта. В домах Stedelijk, оформленных в современном скандинавском дизайне, живут те, кто привык к городскому ритму — возможно, бывшие подрядчики или банковские служащие из Амстердама, предпочитающие Битлз Бетховену. Ambachtelijke, народный стиль, стал пристанищем для крестьян, водопроводчиков и столяров. Обстановка в этих домах попроще, шторы плотнее, а на обед подают деревенскую пищу. Indisch предназначен для тех, кто в прошлом жил в бывших голландских колониях в Индонезии и Голландской Ост-Индии — с мебелью из ротангового дерева, аутентичной кухней и повышенной на два градуса температурой в зимнее время года. Huiselijke — для домохозяек, чистые домики с фарфоровыми тарелочками на стенах и щедрым набором предметов для украшения интерьера. Cultureel — для тех, кто интересуется театром, литературой и искусством и предпочитает просыпаться попозже. Christelijk — для верующих во Христа или иного бога. Наконец, Goois, названный так в честь богатейшего голландского региона, с более аристократичным внутренним убранством, орнаментальными подсвечниками, скатертями и деревянной мебелью темных тонов.

Крайне важно оказаться в правильном окружении, говорит основатель Ивонн ван Амеронген, — в противном случае человек становится несчастным. «Иногда семьи хотят, чтобы стариков перевели в

Если кто-то покупает двадцать упаковок мармелада, персонал просто-напросто относит девятнадцать из них обратно в магазин, не углубляясь в подробности. Сотрудник деревни сообщает, что приступы агрессии, вызванные чувством тревоги, как правило, встречаются без конфронтации. Одна из социальных работников, чья обязанность состоит в том, чтобы успокаивать встревоженных пожилых людей, рассказывает: «Обычно я обманываю их. Я говорю: Ну привет, вот и я! Скучали по мне?» Кажется обычным, что старики спрашивают, где их родители, и в этом случае им не говорят, что они давным-давно умерли. Ивонн ван Амеронген рассказывает о женщине восьмидесяти пяти лет, утверждавшей, что ей сорок, что она совсем недавно вышла замуж и что у нее есть маленький ребенок. В этом случае важным было не поправлять ее: «Именно эта вымышленная реальность позволяла оставаться ей здоровой».

Де Хогевейк демонстрирует потрясающие результаты: стоимость пребывания здесь не выше, чем в аналогичных заведениях для больных деменцией, срок жизни — больше ожидаемого, а необходимость в лекарствах меньше, кроме того, пациенты двигаются больше и пребывают в относительной гармонии. Они гуляют по площади, готовят еду или общаются в более чем двадцати «клубах»: кружках чтения, курсах литературного творчества, бинго, выпечке или акварели. Они поют и ставят спектакли, слушают музыку (…)

Жизнь здесь организуется таким образом, чтобы по максимуму вызывать узнавание и чувство нормальности. Однако временами иллюзия дает трещину: жители замечают, что им нет нужды оплачивать счета в ресторане, отчего впадают в еще большую растерянность — а

*

В рассказе о Де Хогевейк можно отметить ярко выраженную политику в отношении недостатка. Его пытаются избежать, обойти, не впадая в притворство. Вокруг лежит целый мир — достаточно лишь протянуть руку; мир, который функционирует, являясь в минуту необходимости. Если забудешь, как пользоваться лифтом — есть сенсоры, которые открывают двери автоматически и доставляют на нужный этаж. А если забыл, как зовут персонал или родственников — достаточно посмотреть на значок с фамилией, который носят все без исключения, чтобы компенсировать забывчивость.

Таким образом, в стадии деменции главным становится замена переживания недостатка и нужды доступностью всего необходимого — но в значении не божественном, а буквальном: что недостаток — конкретно, практически — не может возникнуть, ничто и никто не может исчезнуть. Эта версия деменциальной политики, проводимой Де Хогевейк, является, надо заметить, ответом не самих больных, но их окружения на вопрос, который ставит существования человека с деменцией: Что есть индентичность? Какова ценность жизни, в которой ты не способен вспомнить самого себя, и даже, может статься, не осознаешь, что жив? И вместе с тем: что, если жизнь без памяти — жизнь как чистое событие и переживание — не имеет смысла? Не похожа ли бесконфликтная жизнь в Де Хогевейк на своего рода идеальный летний лагерь, где все включено? Или на состояние, которого стремятся достичь посредством медитации или техник по очистке сознания? Или на фрейдистский принцип нирваны? Или на эффект, который оказывают препараты и вещества, позволяющие перестать думать и беспокоиться? Имеют ли обитатели Де Хогевейк максимальный доступ к исполненной смысла жизни — безопасной, узнаваемой и уютной, или смысла в ней нет? Или и то, и другое: непостижимое место, где по эту сторону желания встречаешь потустороннюю тягу к смерти?

3

Кажется, будто большинство исходит из того, что идентичность и характер имеют какое-то отношение к подобию и непрерывности; человек является самим собой, если он «такой же», каким был раньше. И все же удивительным образом столкновение человека с недостатком и нуждой, будь то в случае деменции, болезни или прочих несчастий, должно содержать возможность адаптации, нового выбора и большой приспособляемости. Нам следовало бы задаться вопросом: Действительно ли «отличие» и изменения в личности являются чем-то, что пробуждает беспокойство? И что на самом деле более странно и страшно: человек, изменившийся вследствие атрофии клеток мозга и травмы, или тот, кто выглядит в точности так же, когда несчастье не имело никаких последствий?

В своей книге Les nouveaux blessés философ Катрин Малабу дает определение форме жизни, которую она называет новыми ранеными. Под этим определением она подразумевает апатичного, аутичного, травмированного человека без контакта со своей субъективностью, своими желаниями и своей историей. Само человеческое существование состоит в осуществлении стремления к смерти, но это не значит, что человек стремится умереть. Скорее новые раненые уже мертвы, они пережили свою собственную смерть, или, как она пишет, прибегая к непостижимой грамматической эквилибристике, они уже были мертвы. Состояние это может быть как следствием внутренней органической травмы — травмы мозга, инсульта, опухолей, Альцгеймера, Паркинсона, — или психологических состояний вроде аутизма, но также и результатов внешнего травматичного воздействия: пыток, сексуального насилия, смертельной опасности, военного опыта. Как бы различны ни были причины, они, по Малабу, производят один и тот же закрытый и равнодушный тип человека: нового раненого.

В случае органических нарушений работы мозга неврологические изменения являются очевидной причиной изменений психологических, в то время как в случае психических травм, напротив, душевные изменения становятся причиной постепенных органических нарушений работы мозга в лимбической системе, так называемом чувственном мозге. Мозг человека с посттравматическим синдромом (ПТС) имеет больший риск атрофироваться. Поскольку последствия для человека в случае внешней травмы или внутреннего воздействия схожи между собой, то граница между переживанием и органической субстанцией, по мысли Малабу, размывается, и своей книгой она преследует цель создания ни больше ни меньше новой общей теории травм.

Катрин Малабу на протяжении последних пятнадцати лет работала с определением пластичности и приблизилась к вопросу через различные его выражения: принимать форму, давать форму — и, возможно, самое важное — терять и разрушать форму. В Les nouveaux blessés она размышляет над «деструктивной пластичностью», которая проявляется в травмах, несчастных случаях, болезни; абстрактное насилие, которое мы не можем по случайности навлечь на себя, но которое, что называется, случается с нами, чтобы навсегда изменить нашу идентичность. Она полагает, что случайное, бессмысленное, жестокое вторжение травмы в нашу жизнь просто-напросто разрушает нашу реальность, не имея в себе и не раскрывая травматизированному какого бы то ни было символического значения или неведомой внутренней истины. Результатом становится человек без истории, а стало быть, без памяти, болезненный труп Августы Д и миллионов людей с деменцией.

Малабо производит скрупулезный, но критический обзор психоаналитических взглядов на травму. Фрейд полагал, что в основе психической жизни лежат формирующие нас воспоминания и впечатления. И избавиться от них невозможно. Парализующая сила травмы, чувство беспомощности основывается, согласно психоанализу, на ранних переживаниях беспомощности. На нас навсегда накладывается отпечаток наших переживаний, который можно, разумеется, модифицировать, изменять, искажать, отрицать, сублимировать, вытеснять, но от которого невозможно избавиться навсегда. Для психоанализа травма имеет значение, поскольку поддается анализу, ибо жестокость события всегда вступает в своего рода резонанс с ранее пережитой травмой. Фрейд подразумевает, что человека нельзя сломить по воле случая, и сравнивает психику с кристаллом: «Если мы уроним кристалл на землю, он разобьется, но не как попало; он раскрошится на мелкие кусочки по линиям раскола, границы которого, пусть и невидимые, все же определены самой структурой кристалла. Психическая болезнь также есть подобная структура».

Травма, вне всяких сомнений, является насильственным вторжением чего-то неожиданного, чего-то, к чему нельзя подготовиться и что невозможно интегрировать. Однако травма внешняя приобретает форму, встраиваясь исключительно в уже существующий внутренний мир. Прежние внутренние конфликты и фантазии производят, таким образом, кристаллический узор трещинок, которые определяют специфику раскола травматизированного. Приведем один из ранних примеров: утрата, уход возлюбленного приобретает личное значение для пораженного не вследствие уникальной связи с мертвым, но также по причине связи с воспоминаниями о прежних утратах. И наиболее шокирующие проявления жестокости — рукоприкладство, насилие, природные катастрофы, пытки, — частично привносят травматический эффект, сформированный прошлым опытом: осознанными и бессознательными фантазиями о вине, унижении, зависти и т.д. Фрейд настаивает, что внешнее насилие (на войне, природные катастрофы, насилие), равно как и внутреннее (травмы мозга, развитие деменции) сами по себе психологически немы, но никакая травма не является слишком сильной или непостижимой, чтобы вокруг нее нельзя было не нарастить кокон фантазии. Травма приобретает свое значение в связи с прежними таким же образом, как и любой опыт обретает смысл в связи с прежними переживаниями. Внешний враг одновременно всегда — враг внутренний; пусть даже внешнее насилие, так сказать, исходит снаружи.

Необходимо обратиться еще к одному основополагающему психоаналитическому положению: насколько вообще стабильна идентичность? Само становление человека как такового связано с травмой и состоянием тревоги и, согласно психоанализу, лишь череда травм конституирует «я»: травма рождения, переживание беспомощности (…)

Да, обучаемость человеческого детеныша языку есть следствие попытки понять и обработать недостаток и отсутствие родительского присутствия. Травма во взрослом возрасте есть, по определению, недостаток вовлеченности и интереса к окружающему миру, что у людей с деменцией или переживших несчастье выражается не в череде новых травм, но в повторении шока травмы минувшей, что по сути является конститутивным для становления человека как «я».

Однако, возражает Малабу: «Действительно ли психическая жизнь может сопротивляться разрушению? (…) Действительно ли детство не кончается?» Она подразумевает, что травматизированный при определенных обстоятельствах просто-напросто становится другим, и иногда полностью другой личностью, которая не может вспомнить свою прежнюю историю или попросту не придает ей и своим близким значения, чтобы целиком и полностью — окончательно — построить новый мир. Она доказывает, что Фрейд недооценивает немедленное деструктивное воздействие насилия и полагает, что оно не может быть интегрировано в индивида, равно как и то, что при определенных обстоятельствах было бы попросту неприлично трактовать психологические последствия травмы, в частности, сексуального насилия, как выражение чувства вины или мазохизма. Мусульмане — загадочное наименование утративших всякие желания заключенных, или «живых мертвецов», в нацистских концлагерях — не уничтожены, согласно Малабу, психологически внутренней тревогой и фантазиями, но осязаемым внешним насилием. Она постулирует нейронную тягу к смерти, нечто в клетках мозга, что встречает травму и насилие, когда они вторгаются в лимбическую систему (…)

Малабу рассказывает о своих личных переживаниях — о том, как трансформировалась личность ее бабушки: она, которая все последнее время в доме престарелых монотонно и бессмысленно складывала и раскладывала скатерть, отсутствующая, недостижимая. Малабу пишет: «(Бабушка) была продуктом болезни, которая вылепила ее. Да, эта женщина, что сидела передо мной, была отнюдь не уменьшенной, ослабленной версией прежнего человека. Нет, это был чужак, который не узнавал не только меня, но и самого себя, ибо с собой он никогда не встречался». Во встрече с новыми ранеными никакого значения не имеют такие основополагающие понятия психоанализа, как либидо и регрессия; мозг — сам себе причина и, продолжает она, после травмы «все становится герменевтически невозможным».

4

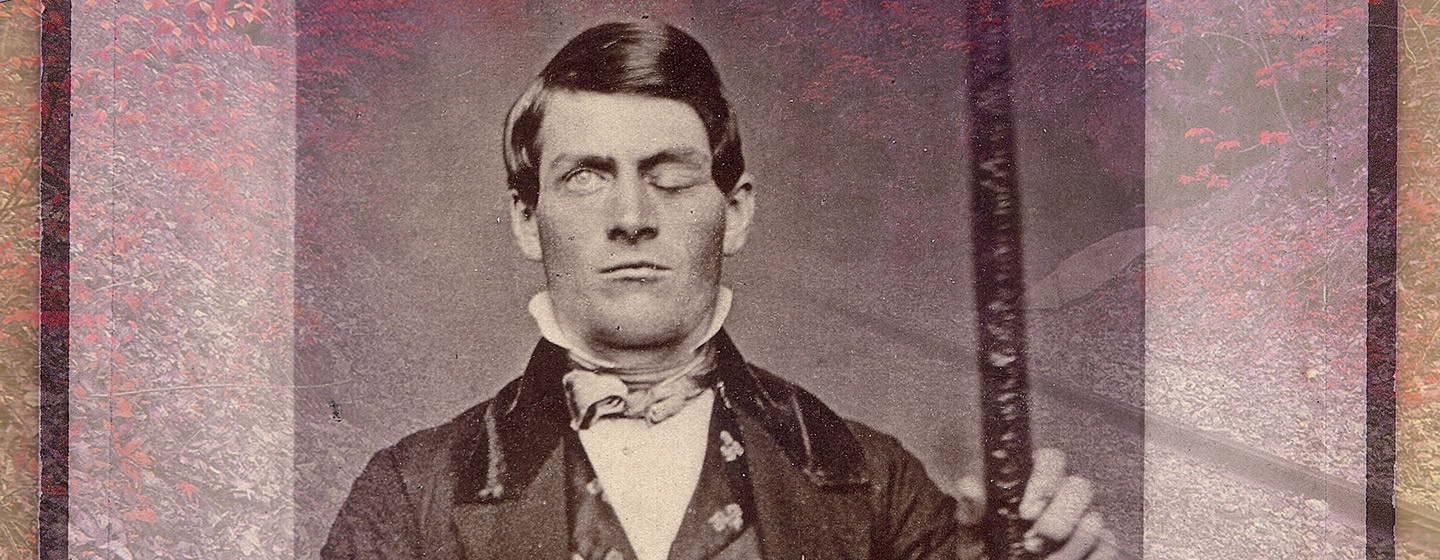

Известнейший неврологический случай, обсуждаемый в Les nouveaux blessés, равно как и почти во всей прочей тематической литературе, — случай Финеаса Гейджа. Гейдж был начальником бригады, занятой на строительстве железной дороги в Вермонте, США. 13 сентября 1848 ему надлежало с помощью железного прута распаковать порох, когда заряд внезапно взорвался. Шестикилограммовый прут прошел прямиком сквозь череп Гейджа и приземлился в двадцати пяти метрах от него, «покрытый кровью и мозговым веществом». Гейдж чудесным образом не потерял сознания; он мог говорить и с помощью лошади и повозки был доставлен к докторам Уильямсу и Харлоу в ближайший городок Кавендиш. Доктор Харлоу записал свои впечатления от происшествия:

«Выглядел он целиком и полностью в сознании, ослабевшим более от потери крови, которая в этом случае была существенной, кровь вытекала из дыры прямо посреди его расколотого черепа, стекала вниз на живот. Череп был выбрит, коагуляция удалена, равно как три треугольных фрагмента кости черепа. Дабы удостовериться, что никаких посторонних предметов в мозгу не осталось, правым пальцем я во всю его длину проник в отверстие в направлении щеки и дотронулся до левого пальца, введенного в противоположный конец отверстия. Он едва ли чувствовал их присутствие в своем мозге.»

Железный штырь прошел сквозь щеку и вышел через темя. Есть знаменитый снимок Финнеаса Гейджа, одетого в пиджак, рубашку, жилет и бабочку, одноглазого, «деформированного, но все же одетого по последнему слову моды» — одна половина его лица словно дремлет, другая — бодрая и напряженная, — со штырем в руке, с которым после несчастного случая он уже не расставался. В оставшиеся ему двенадцать лет жизни Гейдж, по свидетельству врачей и окружающих, крайне изменился. Прежде доброжелательный, энергичный, беззлобный, но себе на уме мужчина превратился в равнодушного, похожего на робота человека, утратившего критическое к себе отношение. Доктор Харлоу пишет спустя два месяца после несчастного случая:

«Равновесие или баланс, так сказать, между его интеллектуальными способностями и животными устремлениями оказался нарушен».

Все были единогласны: «Гейдж отныне не был больше Гейджем».

(…)

6

Позвольте мне процитировать французского невролога Анри Экэна: «Афазия единовременно — одно и многое», экстраполировав это наблюдение также и на наблюдателя — взгляд родственника, медбрата и исследователя может увидеть совершенно различные вещи. Один видит отличие, другой — сходство. Один взгляд стремится увидеть исключительно сходство и не принимает во внимание различия. Третий не терпит скуки и взыскует перемен. Четвертый ищет различий, но видит лишь сходства. Пятый жаждет увидеть сходство, но в отчаянии своем видит только различия. Возможно ли представить себе новую форму жизни, не принимая во внимание предшествующую ей в качестве отправной точки? Не демонстрирует ли примечательная фраза Августы Д. — «Я, так сказать, потеряла себя» — идентификационную недостижимость в деменции? Идентификацию с самим собой. Ибо даже если Августа Д. более не узнает саму себя и полагает, что утратила свою жизнь, то отсылает все же и к жизни, и к идентичности. (…)

Каковы бы ни были обстоятельства, крайне трудно представить себе человеческую психику, которая после фатального изменения будет целиком и полностью неузнаваемой. Каким образом возможно избежать идентификацию или хотя бы сравнение с прежним «я»? Если не ты сам, то тебя узнают окружающие (…). «Погляди-ка, он молчит, совсем как раньше».

«Смотри-ка, он умер, его нет больше, точно так же, как и не было, когда жизнь его только началась».

Перевод выполнен по: Ulf Karl Olov Nilsson, Glömskans bibliotek — en essä om demens, vansinne och litteratur. Norstedts, 2016. Публикуется с сокращениями