Тысяча глаз: паранойя в кино

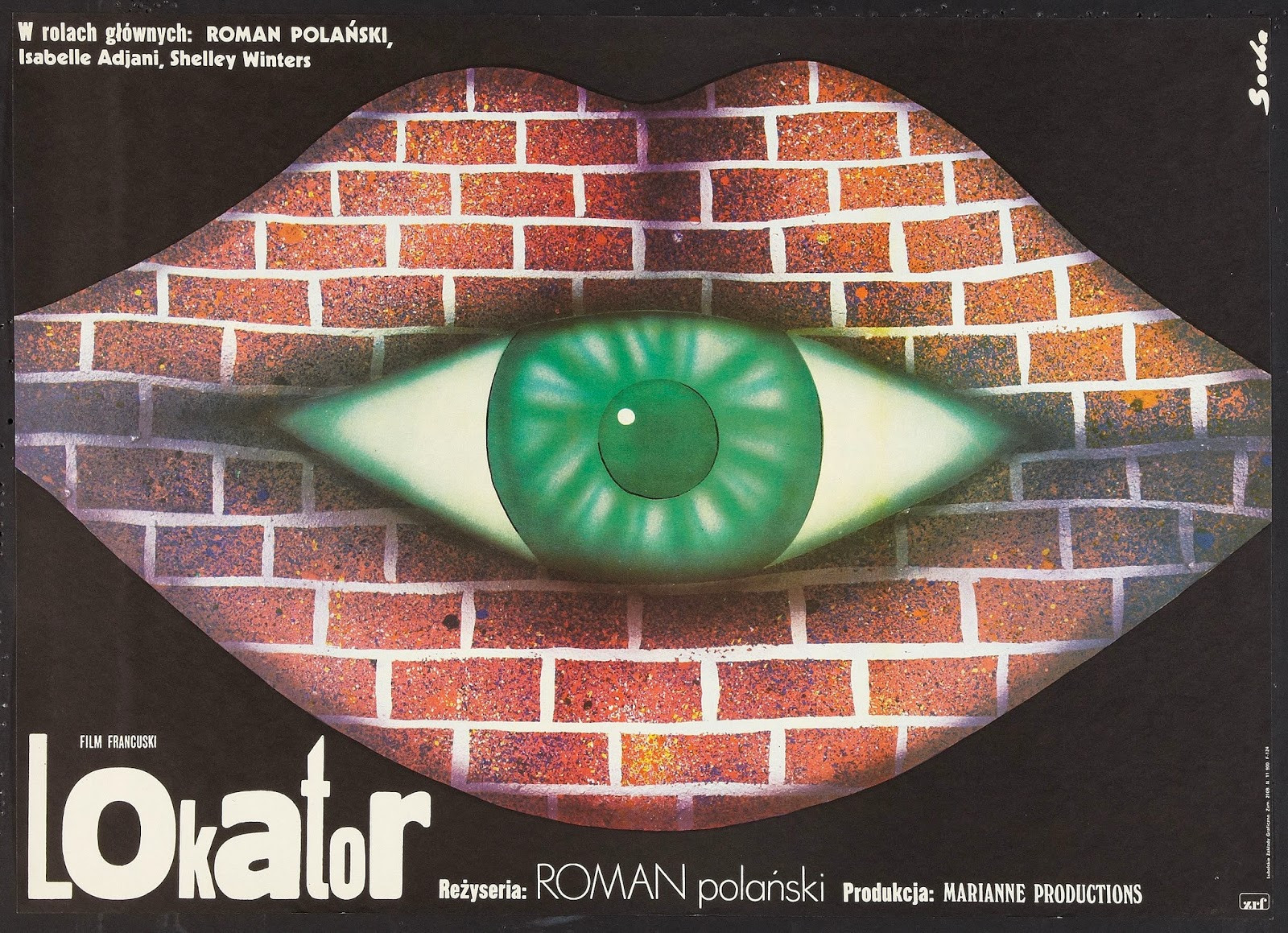

Одно дело — когда бездна смотрит на тебя в ответ; дьявол как визави — в этом есть даже что-то благородное. Другое дело, когда не абсолютное зло глядит тебе в глаза, а смотрит из угла мелкий бес твоих собственных пошлых страстей. Паранойя — малопочтенное расстройство личности, шизофрению ей предпочитают не только Делёз с Гваттари, но и сонм писателей и режиссёров, склонных к романтизации безумия. Романтизировать паранойю затруднительно, и её изображение — почти всегда критика. В меньшей степени это относится к «Жильцу» Романа Поланского, снятому по роману Ролана Топора и, соответственно, балансирующему между галлюцинацией и мистикой; зато в полной мере — к неоконченному «Аду» Анри-Жоржа Клузо, который сохранился в рабочих материалах, и фильму «Он» Луиса Бунюэля, любимой картине Жака Лакана.

Фильмы о паранойе имеют склонность к субъективному повествованию, иногда даже взгляду от первого лица, где камера полностью отождествляется со взглядом главного героя. У Бунюэля и Поланского она переходит в такой режим в кульминационных сценах (хотя в «Жильце» и до того хватает планов, в которых персонажи смотрят прямо в камеру, то есть в глаза героя), у Клузо есть кадр, где вид от первого лица подчёркнут появляющейся в нижней части кадра сигаретой. Но даже если этого приёма нет, драматургия, как правило, полностью организована вокруг одного персонажа, как мир в воображении параноика сходится на нём самом. Известное правило классических фильмов нуар — герой появляется в каждой сцене, так что зрителям известно ровно столько же, сколько протагонисту; и его, и нас может обманывать любой из остальных персонажей, верить нельзя никому. Идентификация камеры с точкой зрения протагониста принципиальна потому, что взгляд от третьего лица подтверждает: подозрения небеспочвенны, за героем действительно кто-то наблюдает, а именно — зрители, и в таком случае речь уже не идёт о бреде. Здесь проходит граница между собственно фильмами о паранойе и жанром параноидального триллера типа тех же нуаров, «Маньчжурского кандидата» или «Ребёнка Розмари» (в отличие от «Жильца» того же автора), где заговор существует не только в воображении героя. В случае нуаров герой знает это точно, и он всегда прав (с этой уверенностью работают некоторые неонуары, где верить, как оказывается, нельзя самому протагонисту).

Параноики, делегирующие нам свой взгляд, — хорошие зрители: ища доказательства своим теориям, они внимательны к мелочам, и их интерпретационные машины превосходно работают на топливе безумия. Собственно, паранойя тесно связана с ролью взгляда, поскольку развивается из стремления к власти и контролю, к тотальности. Мужской взгляд в кино является, фактически, синонимом того и другого; тот, кто смотрит, — активен, тот, на кого смотрят, соответственно, наоборот. Фрейд связывал паранойю с латентной гомосексуальностью; больные ей страшатся оказаться в пассивной роли. Герой фильма «Он» одержим своей мужской состоятельностью: он бесконечно судится с

Паранойя начинается, когда классическая иерархия взгляда где-то нарушена — или (от излишней озабоченности ею) кажется, что она нарушена, — а для параноика нет ничего важнее этой тотальной иерархии. Итак, с одной стороны, он не только видит, но и виден — смотрят на него: соседи подглядывают и строят козни, политики следят и плетут заговоры, друзья, а то и незнакомцы на улице, смеются над ним. Для героя кино, чьё священное право — быть единственным источником взгляда, такая ситуация противоестественна и возмутительна. С другой стороны, объект взгляда ускользает от героя, лишая того контроля. Патологическую ревность в «Аде» стимулирует не только то, что видит герой, но и — даже в большей степени — то, чего он не видит, когда жена уезжает в город без него. По её возвращении следует классический вопрос ревнивца — «Где и с кем ты была?»; дальше — тоже классическая ситуация — герой начинает следить за женой, то есть пытается восстановить свою власть, усилив тотальность взгляда.

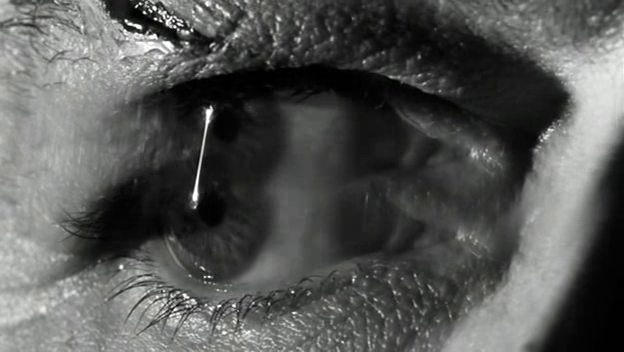

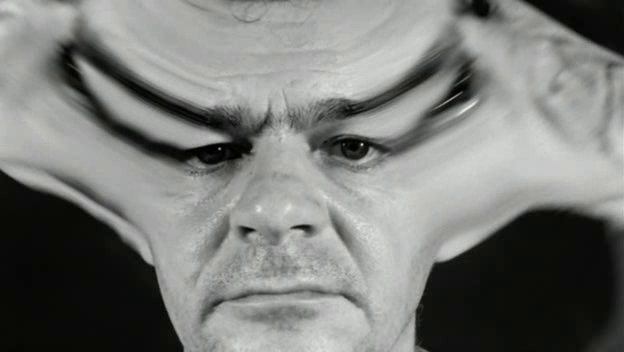

Нарушение привычных структуры и порядка порождают аберрации зрения. У Бунюэля герою мерещится, что в церкви над ним хохочет священник, персонажу Поланского мир с самого начала видится в кривых линиях, искажённых широкоугольным объективом, а с ходом времени картина переходит в режим откровенной чертовщины с красочными галлюцинациями. Что же касается несостоявшегося «Ада» Клузо, то здесь визуализация психического состояния героя создана средствами начиная от самых простых — двойная экспозиция или переход из монохрома в буйные цвета Technicolor, к тому моменту не очень оригинальный, — до изощрённых по тем временам трюков с инверсией цвета (чтобы озёрная вода на плёнке стала кроваво-красной, на актёров приходилось накладывать специальный серый грим), многократным наложением монологов в саундтреке, написанном, как партитура для симфонии, а также экспериментов с

Так или иначе, изображение паранойи всё равно возвращается к субъективности, как будто настаивая на том, что вся проблема именно во взгляде героя, а не