Илья Падалко. Дрожащий пар памяти. Призраки. Delirium

В преддверии показа проекта белорусского художника Ильи Падалко "Дрожащий пар памяти" мы подготовили большой материал, раскрывающий сразу три истории и направления работы автора.

Короткие, но ёмкие тексты предоставлены самим художником, как и фото работ для публикации, которые, конечно же, нужно увидеть вживую.

Художник выставлялся в галерее Марины Гисич (Санкт-Петербург), галерее ДК (Минск), Дворце Искусства (Минск).

Вы всегда можете написать нам и посетить мастерскую Ильи в Слуцке, узнать, как он живёт и работает, и приобрести его работы.

Илья Падалко — художник, куратор, автор текстов по современному искусству. Обучался в Белорусской государственной академии искусств по специальности графический дизайн. Работает в медиуме живописи. Основными темами его искусства являются экзистенция, заброшенность, отчуждение, симуляция, феноменология. Его работы находятся в частных и государственных коллекциях Беларуси, России, Македонии, Польши, Японии.

Дрожащий пар памяти

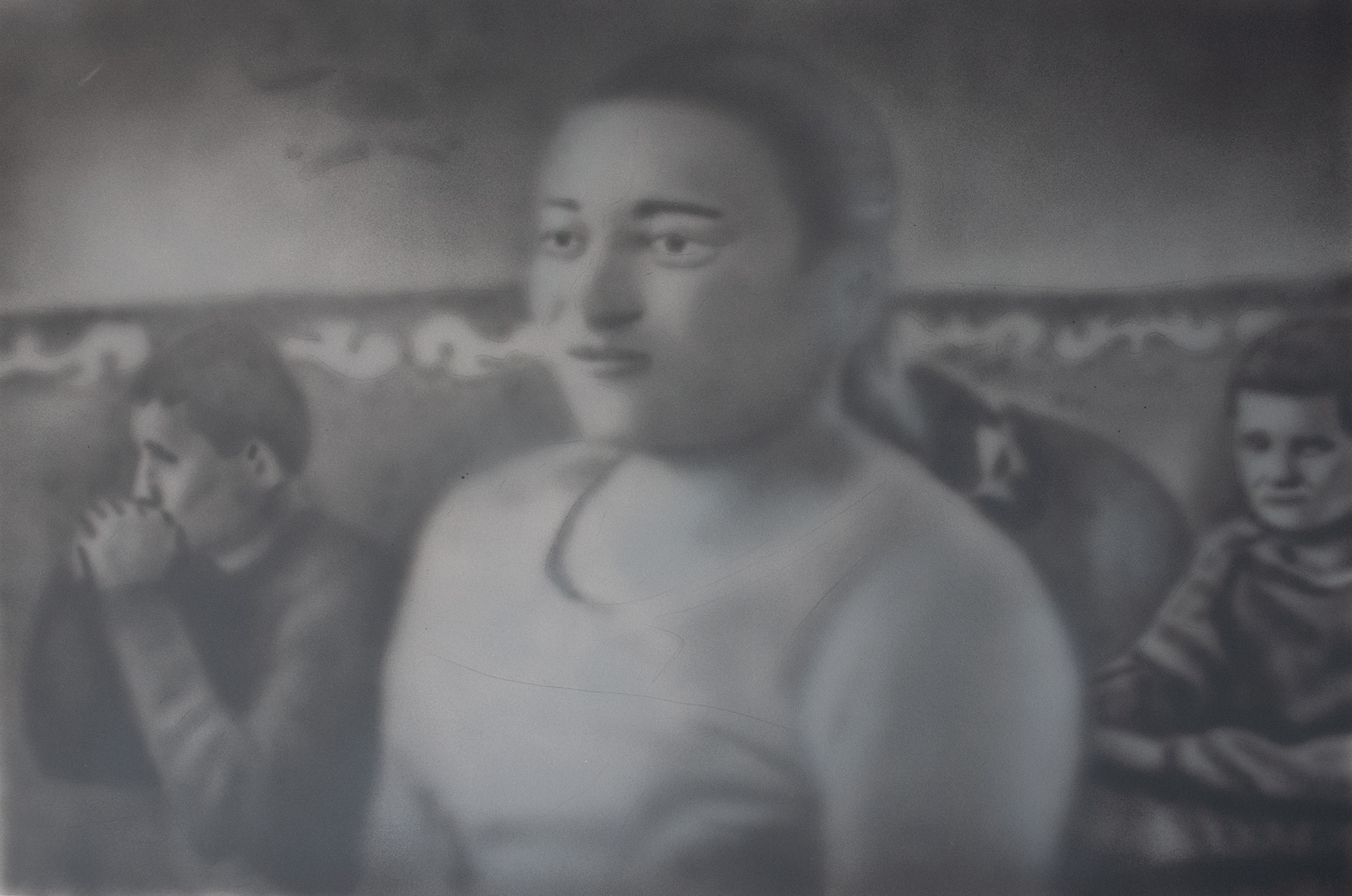

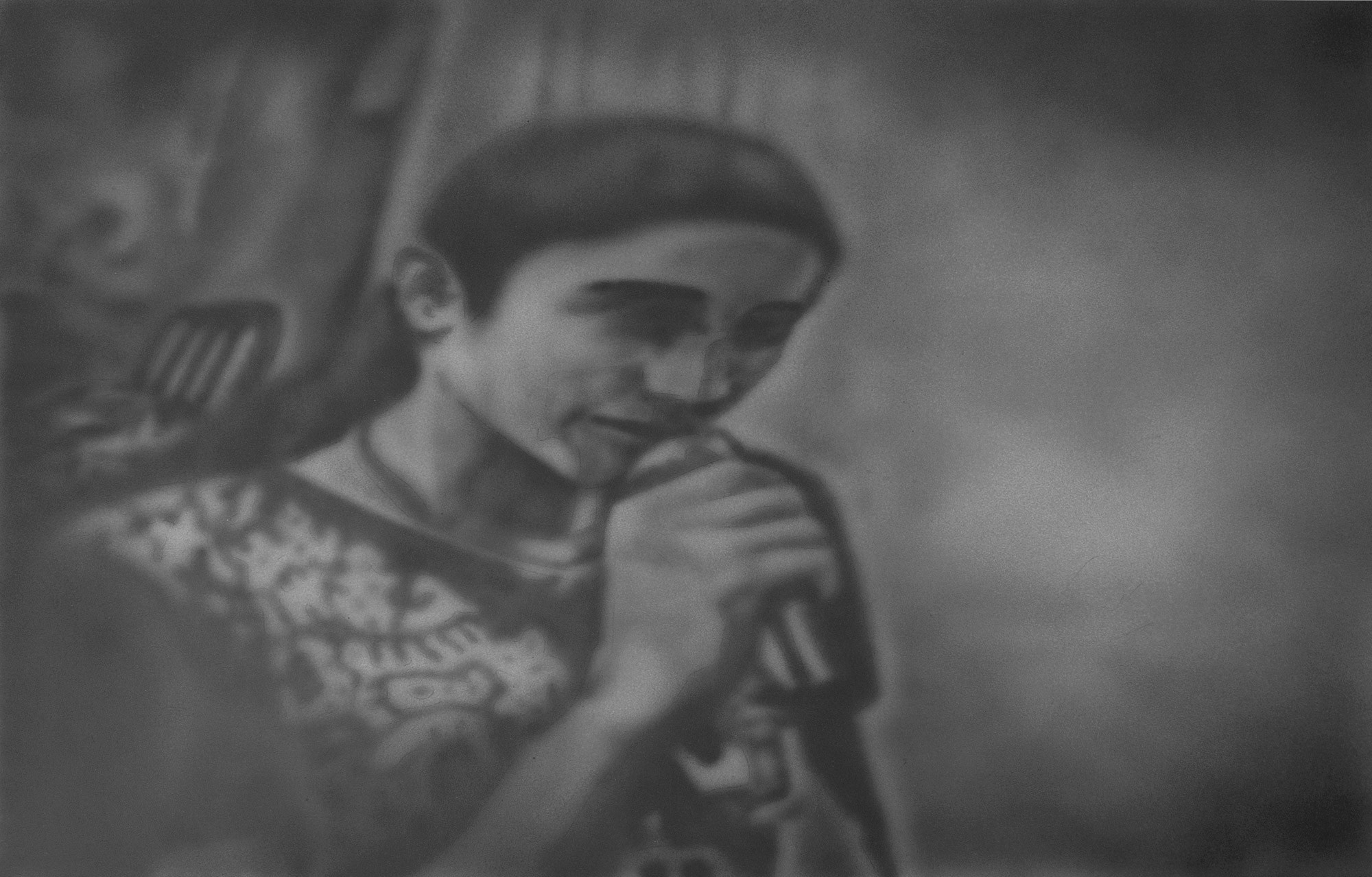

Для создания работ, составивших проект, я использовал банальные сюжеты: главным образом кадры из видео выпускных начала двухтысячных, малоизвестных концертов и интервью разных лет, снятых на VHS камеру и оцифрованных. Мутные, крайне некачественные, особенно по нынешним меркам, с жутковатым колоритом, эти кадры аффектируют меня, заставляя задаваться вопросом, откуда в них берётся атмосфера отчуждения, не зависимая от запечатлённых (часто довольно весёлых) событий. Вспоминается написанное Вальтером Беньямином: «В результате становится очевидным, что природа, открывающаяся камере — другая, чем та, что открывается глазу. Другая прежде всего потому, что место пространства, проработанного человеческим сознанием, занимает бессознательно освоенное пространство». Мутные кадры помогают мне показать экзистенциальную неустойчивость, а также ирреальность. Однако несмотря на мутность, ирреальность, симулятивность, событие, зафиксированное видеокамерой, безусловно произошло, в этом нет никаких сомнений, таким образом, видео тотально, как тотальна сама жизнь. И это то, что мне важно показать: произвести живописный знак, мерцающий в диалектике плотности, плотскости мира (мира, состоящего из плоти) и его же симулятивности.

Призраки

«Привидения приходят из прошлого и появляются в настоящем. При этом, однако, нельзя адекватно говорить о принадлежности привидения к прошлому, даже если видение представляет того, кто был мёртв в течение многих веков, по той простой причине, что привидение, очевидно, не тот же самый объект, что личность, которая носила соответствующее имя. Принадлежит ли в таком случае «историческая» личность, которая идентифицируется с призраком, настоящему? Очевидно, нет, так как идея о возвращении из мёртвых разрушает все традиционные концепции темпоральности. Таким образом, та темпоральность, субъектом которой является призрак, является парадоксальной, так как он одновременно и «возвращается», и осуществляет свой «привиденческий» дебют». Петер Бьюз и Эндрю Стотт «Призраки: деконструкция, психоанализ, история»

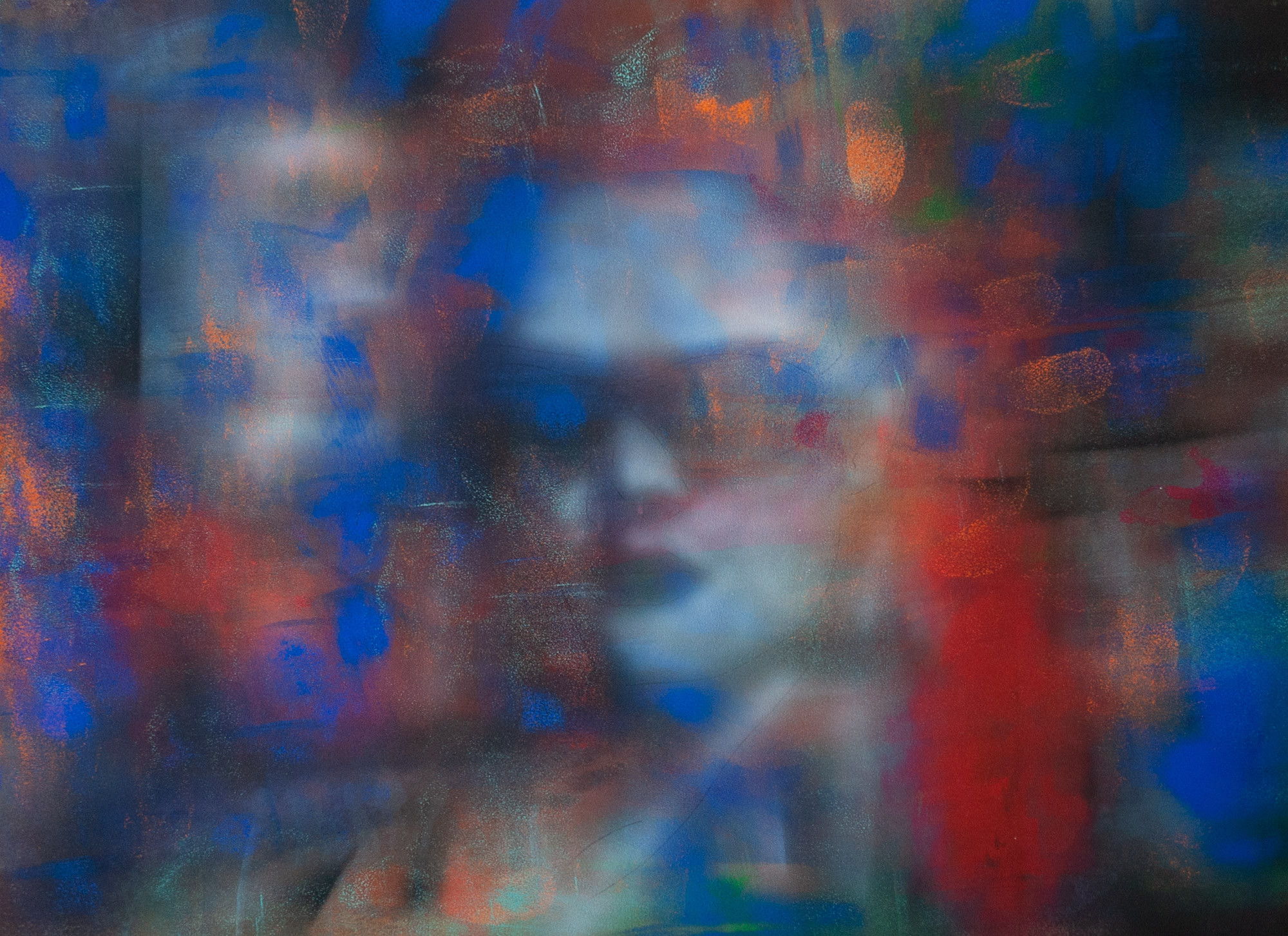

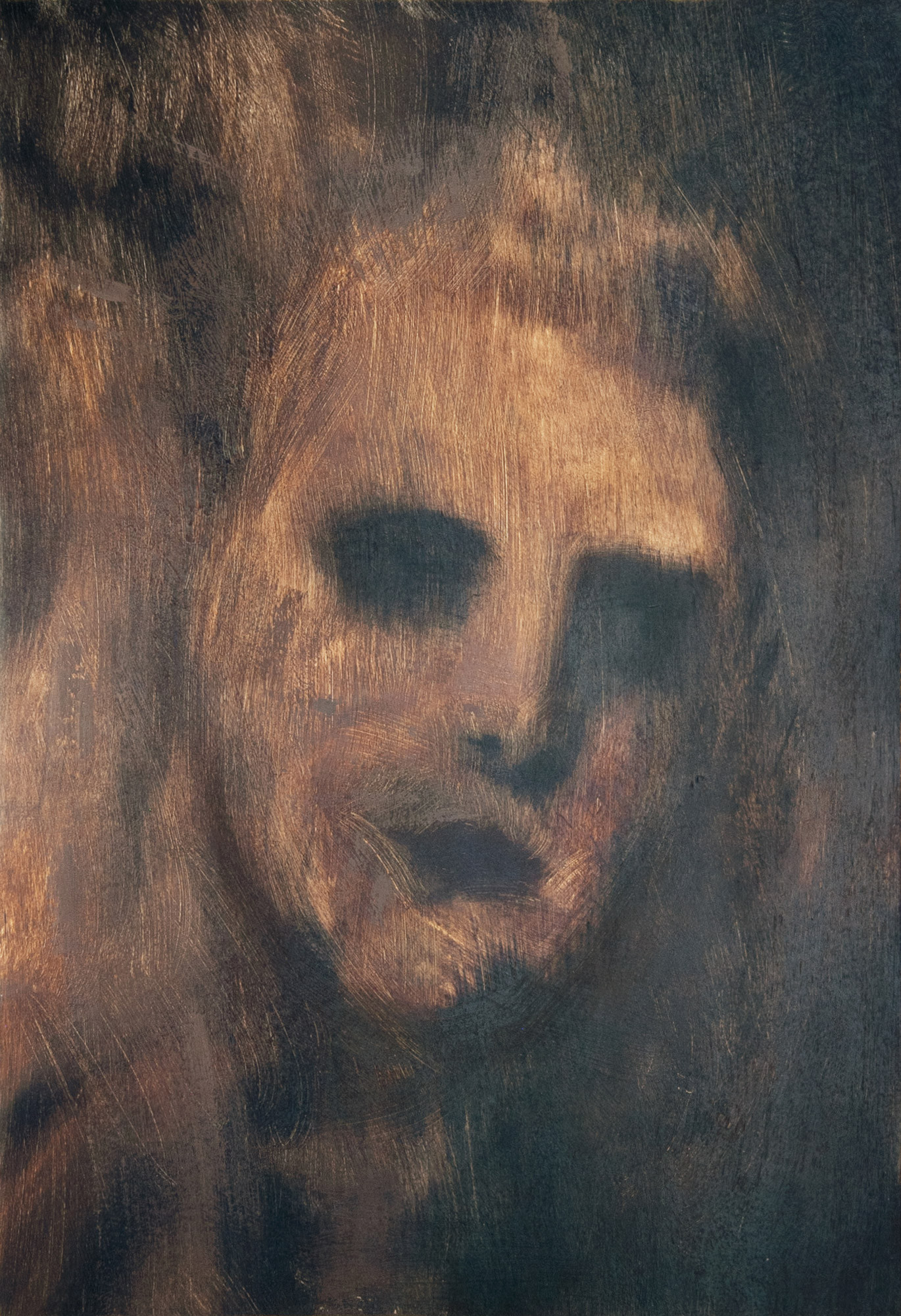

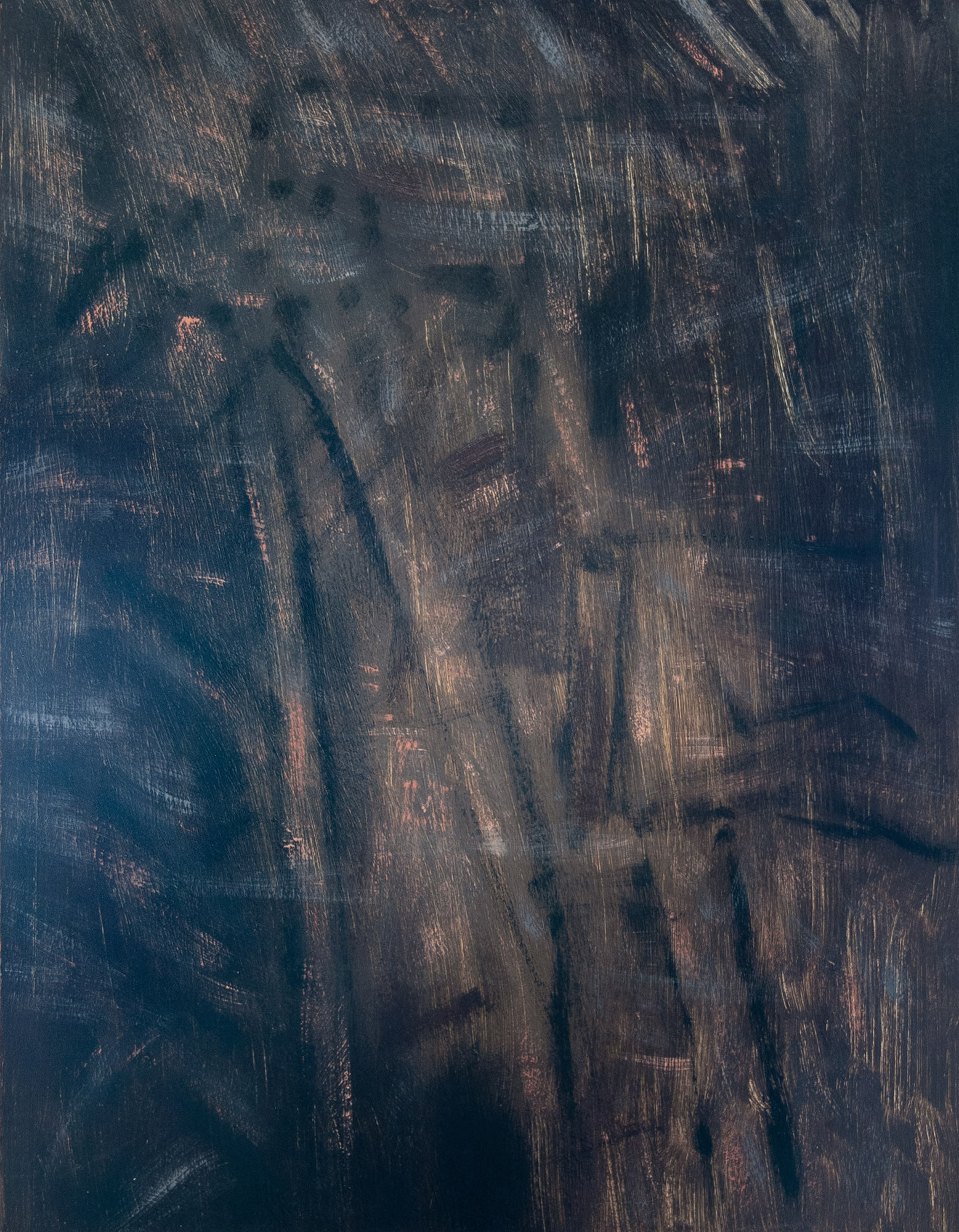

«Призраки» — хонтологический проект. Хонтология (по аналогии с онтологией) — неологизм, введённый Жаком Деррида для описания особого типа бытия призрака как сущности, одновременно не являющейся ни живой (то есть «существующей»), ни неживой (то есть «существовавшей»). Характер моих персонажей-призраков — трагический. Призраки амбивалентны: мучитель станет жертвой (ибо к нему явится призрак мучимого), жертва станет мучителем (ибо она явится к мучителю). Мне не известно, что произошло с персонажами-призраками. Референтами для некоторых работ послужили фотографии или кадры из видео. Однако многие из работ не имеют «действительностных» референций, и в целом проект не образует неких «действительностных» нарративных сцеплений. События, отображённые в картинах, разрозненны. Эта разрозненность суть темпоральное схлопывание, безвременье, продуваемое эсхатологическим ветром. Работы демонстрируют диалектическое напряжение между феноменологией вещности и симулятивности. Абстрактная картина, присутствующая в проекте, отнюдь не идеациональна и автореферентна, она сохраняет, как закопченное стекло позволяет увидеть мир за ним, связь с фигуративным, с некоей подразумеваемой действительностью. Фигуративное, в свою очередь, пребывает в состоянии энтропии. Отмечу также, что помимо вышесказанного интерпретативным ключом к проекту являются «Тезисы о понятии истории» Вальтера Беньямина.

Delirium

Кадр из телепередачи, рассказывающей про нашествие грызунов, подвал, изглоданный крысами. Чахлый, больной, серенький весенний пейзажик: хлюпают по щиколотку в грязи, проклиная бездорожье. Кадр из фильма, в котором герой проходит через невиданное испытание, — пластиковая реальность вымысла оплавляется, волдырится, слезает ошмётками, но хэппи-энд не за горами. Щёлкающие пластиковыми (всё в этом мире пластиковое) зубами лангольеры приближаются, их не видно, но тревожность растёт. Внезапно над всем этим возникает чудовищная голова-крик. Плывя, летя, взметаясь ввысь, разносясь ветром подобно радиации, голова оскаливается и пожирает жалких персонажей жалкого вымышленного мира. Там-сям беснуются, снуют группки туристов, журналистов, снимая происходящее, пригибаясь и перебегая в поисках лучшего ракурса. Это — инфернальность, чёрная трансцендентность, концентрированный ужас, шоу.