Лолита Агамалова. ТЕХНО ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ. О романе «Дамоклово техно» Ильи Данишевского

В издательстве freedom letters наконец вышел новый роман Ильи Данишевского — «Дамоклово техно». Роман долгожданный, поскольку после «Нежности к мертвым» (2015) мы могли наблюдать только его поэзию (в частности, «роман» «Маннелинг в цепях» 2018) и малую прозу, разбросанную по разным бумажным и интернет-изданиям. Кроме собственной событийности, книга представляет собой не просто привычную «прозу поэта», которой не промышляет, кажется, только совсем ленивый, но событие другого порядка — это действительно проза поэта (хотя скорее справедливо обратное: Илья — писатель, пишущий стихи, но всегда желающий рассказать историю), но та самая «реалистическая» (насколько это возможно после модерна) проза, которая, по славной жижековской ре-интепретации тезиса Адорно о невозможности поэзии после Освенцима (опровергнутого, конечно, как минимум Целаном), — итак, это «реалистическая» проза, которая после Освенцима <кажется> невозможной.

Кратко, сюжет таков: некто российский писатель средней руки перебирается в Германию из России. Обнаруживаем мы его уже в резиденции для artists, где он вальяжно общается с коллегами и пытается, конечно, написать роман. В очередном поиске ночных развлечений Макс (так зовут героя) находит себе друга, которого будет звать Покеткэт. И, кажется, влюбляется в него со всей силой разорванного сознания, самопроизводящиеся трещины которого так же бесперебойно наполняются эротическим воображаемым. Покеткэт хорош собой и неговорлив, — он становится идеальным зеркалом для того, чтобы воображаемое Макса разыгрывало любые необходимые ему пьесы. И тем не менее и сам Покеткэт, как будет ясно далее, ищет себе зеркало, но зеркало непростое, поскольку отражать нечего; зеркало, запускающее череду отражений. Ввернутые друг в друга, их reflexio порождают пустую игру смысловых подобий. И чем глубже они друг в друга вглядываются, рефлектируются друг в друга, отражаются, наконец, друг в друге, тем меньше собственно рефлексии и тем больше простых, животных, почти звериных рефлексов. Встреча запускает процессы разной степени странности, но эффект один: отчаяние углубляется. И тем не менее это отчаяние размещается в пространстве между телами, телами двух.

Несмотря на то, что, скажем так, онтологический исход игры, — исход всех их печальных и малоосмысленных ставок, — ясен, кажется, с самого начала, сумасбродная степень того, насколько же герои не понимают друг друга, поражает: каждый из этих двух находится в своем собственном психозе, а их речь, обращенная как бы друг к другу, но скорее к замысловатым рекурсивным подобиям внутри этой их взаимной ввернутости, предельно интенсивная и дистиллированная, звучит одновременно и пусто, и тяжело, ударяясь о карманы романных ситуаций, как если бы те были заключены в одиночные камеры пыточных психбольниц. Роман развивается — и раздваивается — между двумя попытками самоописания внутри основной канвы романа: первая состоит в том, чтобы подсветить абсолютную нелюбовь этих двух квазизаключенных (психоз, отражения отражений), с другой — показать очередной ее (любви как таковой) неприглядный, местами чудовищный, но собственный, сущностный лик: бред, проекции, порой очаровательный, весьма всеобщий невротизм и наконец невозможность, — заданная то ли онтологически, то ли просто психически (от психе — душа), — встречи. Эта диалектика, диалектика негативная, не подразумевающая никаких снятий и преодолений, остается открытой: выхода в романе нет. Только бесконечные карманы, которые в одно и то же время пусты и тяжелы. Воплощенные противоречия в болоте антиципаций и грез.

Наш Макс пьет, пьет и еще раз пьет, ведет разговоры с соседями по резиденции; конечно, Макс бессмысленно, одержимо, навязчиво думает, гоняя мысли по кругу. В конце концов, — несмотря на то, что мы размещены в его феноменальном сознании, включены в него на правах вуйареристов — остается неясным, от чего конкретно он сбежал: от действительной ли опасности или от опасности мнимой (поскольку он вовсе не похож на чрезмерно вдумчивого субъекта, реализующего хоть какую-то внятную политическую негативность до событий романа) в очередном паранойяльном бреду или попросту от себя, не нашедшего никакого пристанища и выдумывающего миры в своей голове — вместо, конечно, бумаги. И тем не менее на бумагу кое-что попадает. Вроде бы попадает, — ведь периодически повествование прерывается; мы же наконец оказываемся в «карманах»: кажется, это те самые истории, которые все-таки записывает Макс (который, напоминаю, проживает в резиденции), — но это не точно. И однако в карманах мы обнаруживаем настоящий джентельменский набор: закрытые пансионаты, скрывающие насилие над детьми, добровольную, разумеется, конверсионную терапию, осуществляемую посредством самых новых, самых обскурантистских технологий, и всю ту же мучительную непрозрачность субъектов для самих себя и для друг друга (блуждание в трех соснах, находящее ироничное воплощение в лесничестве Покеткэта) в самых простых бытовых ситуациях.

Но о «карманах». По сюжету инди-игры fear & hunger Покеткэт — неочевидный средневековый стражник, требующий оплаты в конце игры. Оплату он принимает детьми. Он имеет карманы, «глубокие карманы», где, в конечном итоге, и пропадают дети. С зубами ли эти карманы, как структурный и реакционный двойник vagina dentata, без зубов ли, но карманы ведут свою собственную игру, калеча детей. Таким образом, в структуре самого романа карманы неожиданно перформируются: основная канва оказывается дискретной — ее разрезают рассказы, которые то ли пишет нерадивый эмигрант, то ли это просто коллективное бессознательное, показывающее себя через символические — или просто нагруженные — образы. Так или иначе, «карманы» — это еще одно зеркало, еще отражение отражений, «загибание», «возвращение назад», лента Мебиуса, но совсем без посткоперианского re-volutio, рефлексивного прорыва вперед через возвращение и углубление, совсем наоборот. Кроме того, эти «карманы» повторяют ряд из старших арканов Таро. Их метки можно найти внутри микро-сюжетов. Так, например, один из моих самых любимых рассказов, разворачивающихся в «карманах», — «Ключ вечной дружбы»: он проходит под арканом «Звезда», традиционно обозначающей надежду на светлое будущее, новое начало и т. д. Этот рассказ хорошо подсвечивает две стратегии Данишевского: такой, скажем, рекурсивный онтологический газлайтинг (всех вокруг, самого себя и др.) и — иронию.

Этот «газлайтинг» — одна из самых впечатляющих (лично меня) текстуальных стратегий, реализуемых ИД, — то, к чему, как мне кажется, давно потерян вкус: абсолютно стертая грань между внутрироманным «вымыслом», фантазией героев, фантазией автора, и всеми степенями реальности — и, что еще более удивительно, потеря такого рода (поскольку «истинное положение вещей» в романе есть — по крайней мере, Илья на этом настаивает) только еще больше привлекает. Так, все тот же «Ключ вечной дружбы», Илья пишет вместе с gpt-чатом: посвященный полудобровольной конверсионной терапии путем переливания крови погибших солдат и встреч с их женами, чтобы кровь прижилась, он включает в себя отчасти параллельную историю с персонажами, нареченными Конем-с-целлофановой-мордой и Бурым мальчиком. Фрагменты об их «путешествиях» написаны зацензуренным чатом, который скрывает под этими удобными масками группу насильников, но в конце концов это оказывается совершенно неважно. Нейросеть пишет об их вечной дружбе, поскольку иначе не может (та же цензура), и оставляет крайне неоднозначное впечатление: истина этой «дружбы», которая несомненно есть, подсвечивается не столько их разоблачением, сколько настроением текста.

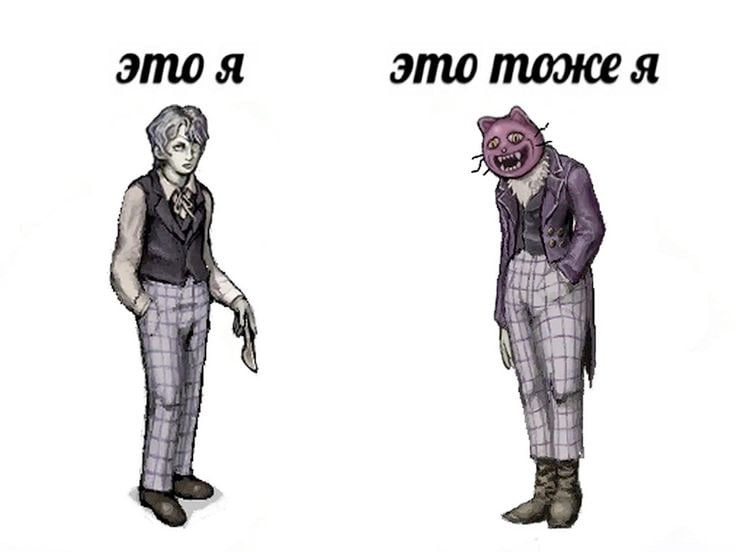

Точно так же не столь важно (а мне и вовсе не было важно), кто такой этот Покеткэт. Действительно ли он антагонист героя и если да, то в каком смысле? Он — на самом деле («на самом деле») странный кот в дурацком фиолетовом жабо, вышедший в немецкий лес прямо из игрового хоррора истреблять случайных детей (соблазнять расшатанных эмигрантов)? Или он правда просто лесник, попавший в богатое поле чужих проекций (или вовсе парадоксально утверждает свое какой-то непроясненной игрой?); не столь важно, наконец, что действительно, поскольку в той или иной степени действительно все — и все является вымыслом, пропущенным через жернова избыточно подвижного воображаемого, шевелящегося в ослабевшей индивидуальной человеческой природе (в первую очередь, Максовой, не кота, если речь о коте).

Когда герои будут близки к тому, чтобы разоблачить друг друга, насколько это вообще возможно, если оба они — зеркала, отражающие друг друга и ввернутые друг в друга, или, иначе говоря, когда в мире (романных) фактов (sic!) ласковый котик позовет под лестницу, чтобы показать освежеванных детей и рассказать — развернуть на неудивленных Максовых глазах — последнюю свою историю, — все это будет вдвойне неважно. Важным будет только ответ на вопрос, кто же является главным чудовищем, — и ответа не будет. В конце мы узнаем, что господин Макс, согнутый под грузом не менее значительных, чем эротические (неужели!), фантазий о «светлой» стороне истории, готов на эту сторону попасть совершенно любым путем. Он сам отдаст котику-стражнику любую малышку, отдаст не только ее, не только ему. С «худыми» ли он будет людьми, бурым ли мальчиком или, быть может, будет вместе с бумажной грешницей. В отличие от насильников, зацензуренных нейросетью и подчеркнуто-фантазийных под иронией «Звезды», здесь мы имеем дело с иронией злой.

Ирония, тем не менее, самая двойственная стратегия в тексте, это почти байт на комменты. Глобально Данишевский высмеивает светских неофитов с их совершенно новым интересом к чужой, менее удачной жизни, даже если этот интерес — а иначе его не назовешь — вроде как искренний. В голове Макса дискурс «против войны», как, в общем, почти любой дискурс в его голове, показывает себя предельно редуцированным, и однако вписанным в само тело героя, которое в рваном такте двигается (по крайней мере, пытается двигаться) навстречу истории, насколько та может ему, в общем-то не очень политизированному писателю, открыться (конечно, мало). Макс настолько же невыносим в своих поверхностных размышлениях о русской вине, насколько невыносимы пустышки-морализаторы. Эту «русскую вину» можно принять за чистую монету, ибо ее язык действительно едва отличим от стандартного обобществленного новояза «русской вины», а можно принять за иронию: впечатлительный писатель средней руки вдруг оказывается с политикой лицом к лицу, и между ними больше нет бустера в виде пустой светской жизни. Эти позиции и открывают две возможные интерпретации всей книги целиком, которые, впрочем, монтируются и перекрестно, подводя к глобальному вопросу о смысле романа.

«Дамоклово техно» — роман исторический и историчный. Ленин считал, что действительно хороший и даже великий роман определяется вовсе не прямой ангажированностью автора, но скорее тем, смог ли автор изобразить противоречие, возникающее в пространстве и опосредуемое только временем между своими крайними терминами, противоречие, которое выражает дух всегда сложного, всегда бурлящего становления: хороший роман — это роман, который неизбежно схватывает истину этого времени. Это никак не связано с политическими координатами. И если Толстой был частично реакционером, это не имеет, — укажет Ленин, — радикального воздействия на его гения: это часть противоречия, что была изображена в «Воскресении», необходимая его часть, часть истины. Но кроме «историчности», роман Данишевского предельно в самом лучшем смысле этого слова жанровый: что-то вроде бренда российской истории ужасов, оперирующей универсальными, казалось бы, сюжетами: человек-зверь, детки в клетке, живые трупы, соматические яды, производимые безумными и больными, психотическая любовь.

Сама же трагедия Макса заключается не в том, что он глупый поверхностный циник: нет, он не циник. Он переживает свою «вину» в качестве непосредственных данных сознания, он действительно страдает, но это страдание эгоистично, пусть и способно подпитывать иные дискурсы, прикрывающиеся благом. У него нет ядра, нет опоры.

Он не способен к политическому мышлению. И однако он способен к некоторым формам любви — любви, конечно, несчастной. Илья любит «Американскую историю ужасов» (благодаря ему полюбила ее и я), поэтому закончу сравнением-пасхалкой. Когда в третьем сезоне «Американской истории ужасов» верховная ведьма, стремительно теряющая силы из-за своей подрастающей неизвестной преемницы на посту, встречает «Лесоруба» — маньяка-саксофониста, во время очередного джазового рейда покусившегося на жизнь ведьмы и десятилетия проведшего в виде призрака, пока не был «вызван» на спиритическом сеансе, — история любви кажется невозможной. И более того, ее окончание — Фиона Гуд самым жестоким образом подставляет своего любовника, который стал предан ей больше, чем своему инструменту, больше, чем своей природе убийцы (он убивал тех, кто отказывалась слушать джаз по его приказу; Фиона же никого не слушает), подставляет в тот момент, когда оказывается близка к победе над неминуемой смертью, — говорит о цинизме и нелюбви.

Но историю любви определяет не ее конец. «Я любила тебя, если я вообще могу любить», — скажет Фиона своему Лесорубу в подставном воспоминании.

Да, она любила его. Но разлюбив, или осознав свою неспособность к этой любви, чутко скрепленной кровью многих, или соблазнившись возможностью иметь власть в течение будущих лет, соблазнившись чем угодно — Фиона обратилась в ту, которой она всегда была. Чудовища умеют любить. Но чудовище не может стать человеком, поэтому уничтожает на общих условиях то, что больше ему не любимо.