О чём мы говорим, когда говорим о политике. Часть 1

- Мы говорим, как будто знаем, о чём мы говорим…

- Подбирая слова

- Политика как средство

- В бездне политического Ничто

Примечание: певрая часть эссе «О чём мы говорим, когда говорим о политике» впервые было опубликована 15 марта 2024 года на платформе ucar3.org, основателям которой автор выражает глубокую благодарность, и на телеграм-канале автора. На платформе «Сигма» публикуется с разрешения ucar3.org и с дополнениями и коррекциями лично автором.

Мы говорим, как будто знаем, о чём мы говорим…

Раймонд Карвер, как писатель, на постсоветском пространстве известен крайне узкому кругу читателей. Как человек, личность, он известен ещё меньше, практически не существует. Как образ-проекция? Мечта? Как феномен поэта и прозаика, живущий в каждом творце, художнике, писателе; как некая тропа, линия горизонта, что нитью пронизывает общую канву самой интенции быть творцом… нечто невидимое, часть общего, определяющая само общее, становясь неизбежно известным всем и каждому заранее? Возможно…

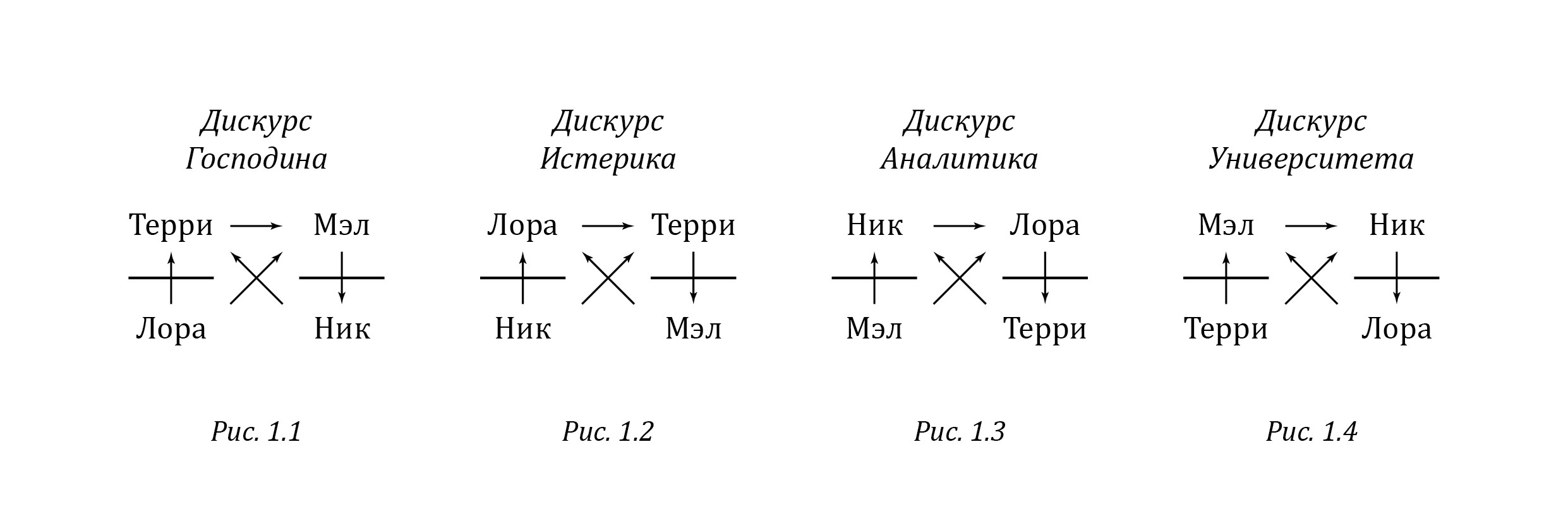

Особенно явно данное видение прослеживается через «Бёрдмена» Гонсалеса Иньярриту, в котором главный герой (в исполнении ныне переживающего свой второй расцвет — не в последнюю очередь благодаря вышеупомянутому фильму — Майкла Китона), увядающий киноактёр шумных блокбастеров прошлого, стремится прервать цикл. Он грезит о разрыве, бунте против самой системы Символического вокруг него, о снятии маски[1], которое всё это время «удерживала» его «истинное» Я внутри, лишая субъективации, ограничивая, ущемляя в отведённой ему роли. Выходом из замкнутого круга он видит возможность сыграть в собственной постановке уже на сцене театра. За основу берётся труд непосредственно Раймонда Карвера, рассказ «О чём мы говорим, когда говорим о любви» из одноимённого сборника, и кажется, что неспроста. Затрагивая вечную тему о том, что есть любовь, Карвер в крайне лаканианских мотивах описывает саму суть проблемы: существует неизбежная дуальность в том, что есть любовь — Любовь-маска и Любовь-лицо; любовь, какой мы её хотим себе представлять с целью заполнить внутреннюю пустоту, вызванной кастрацией (насильственным актом, выбрасывающим нас из ложа равновесия, против которого в отмщении за боль мы находим единственно морально правильным решением ответить таким же бессердечным насилием), и любовь, каковой мы отказываем в центре тяжести, точке, что легитимирует само начало вектора, отсчёт непосредственно того, где пустота и начинается, неспособная быть позитивной основной чего бы то ни было в мире вокруг нас; эрос и агапэ. Рассказ о споре двух семейных пар (выраженных при этом через мужское и женское начало одной пары), будучи предпоследним в сборнике, тем не менее оказывается кульминационной точкой всей книги — сам потаённый нарратив находит здесь своё заключение в неловкой, окончательной неразрешимости вопроса о том, что есть любовь, но, что важнее, что есть любовь с тем учётом, что мы говорим об этом! Мы думаем о любви, но что говорим? как выражаем саму любовь и мысли о ней, говоря непосредственно о любви? И о чём мы думаем, когда уже непосредственно говорим о любви? Карвер представляет нам двух героев, которым хватает смелости (тут не обойтись без алкоголя!) попытаться найти сам язык, что мог бы вобрать в себя ту мысль о любви, непосредственно любовью и являющейся. Однако при этом самих действующих лиц как минимум четыре — Мэл и Терри (супруги, что начинают дискурс и, на первый взгляд, напрямую утверждают себя таким образом) и Ник и Лора (из контекста повествования — чуть более моложе, внемлющие и пытающиеся понять, что им пытаются сказать, думающие, но при этом якобы слишком полагающиеся на Голос Большого Другого, что неизбежно легитимирует их, низводя до пассивной роли соглядатаев). Итого! — четыре фигуры; матрица сокровенного, в котором скрываются тысячи плато; 44 образов мышления и способов связки; духи, чьи следы можно увидеть только в темноте собственного Взгляда… Не стоит забывать, что отсутствие позитивного дискурса в инверсивном восприятии оказывается лишь ещё одной формой дискурса, и таким образом ещё два нарратива в данном контексте приобретают неизбежно подтекстуальный характер — Ник и Лора становятся тем пространством между строк; невыразимым, лаканианским inter-dit, который освобождает украдкой тайного знака, понятного только на девственной белизне бесстрочья — потустороннего чертога после Закона. Только то, чего нет, может быть всем, в то время как сам язык есть! И становится главным запретом, запретным плодом, что неизбежно теряет свою силу, стоить его вкусить… Четыре характера неизбежно становятся вписанными в четыре дискурса Лакана (рис. 1.1 — 1.4):

- Терри, рассказывая о своём бывшем муже, не брезговавшим рукоприкладством, претендует на некий подрыв, разрыв с моралью, стремясь к преодолению уробороса Истории, какой её видел Ницше. Терри удивительно непринуждённа, словно травма, оставленная мужем, — лишь следы на песке, которых никогда не существовало, ибо сам берег оказалась погребён под толщей волн задолго до её шага. Однако через неё говорит Господин[2], утверждающий «вечно вчерашний» порядок, не терпящий пререканий — страсть есть всегда насилие, которое выплёскивается через край, ибо таковы законы природы. Терри неизбежно запускает семантическую цепь патриархального дискурса, вплетая туда новых акторов, стремящихся стать «исчисляемыми», упорядоченными в очередное подмножество;

- Лора — это неизбежно Истерик[3], который достигает того, чего не может достичь Господин в лице Терри. Лору не устраивает то, что она слышит. Для неё это кажется не просто дикостью — это нечто чужеродное, ненастоящее, нечто, что рукой мрака появляется из доонтологического царства теней, некий Символ, что должен превратиться в прах. Это видно в её вечных сомнениях и тревогах («Что только люди не вытворяют!», «Похоже на какой-то кошмар»[4] и т. д. и т. п.); в той растерянности и отчуждённости, как видит это её муж («Лора подалась вперёд со своим стаканом. Положила локти на стол и обхватила стакан обеими руками. Поглядела на меня, на Мэла, на Терри. На её открытом лице застыло недоумение, словно её ошарашило, что такие вещи творились с людьми, с которыми она дружит».) Лора истерически отказывается принимать условия игры, однако её бунт — истинен и тих! Она слушает, содрогается, и в этих жизненных судорогах виден сам акт её неповиновения — неповиновения речи, принципам, манерам, должному, принятому;

- Мэл же становится Университетом[5], подавляя явные проявления не терпящего пререканий Господина. Мэл, вступая в дискуссию с Терри, стремится как бы обличить её, указав на ложность выхолощенной системы, производя тем самым новое Знание. Однако и этот подрыв обманчив, так как его утверждения становятся на службу Большому Другому, «теряют нить» изначального плана, вновь приводят к изначальной точке, оставляющей нас неудовлетворёнными и требующими новых старых ответов. (Ник вопрошает: «[…П]о-моему, ты говоришь, что любовь должна быть абсолютом». Мэл подтверждает его догадки: «Та любовь, про которую я говорю, — да. Любовь, про которую я говорю, — это когда не пытаешься убивать людей»;)

- На этом фоне Ник неизбежно становится Аналитиком, дискурс которого принадлежит и одновременно не принадлежит Карверу (ибо мы, читатели, в конечном итоге становимся тем, ради кого происходящее в книге становится актом субъективации самих героев, Большим Другим, истинным Богом нарратива); дискурс которого неизбежно виден сквозь строчки карверовской прозы. Ник чуток, внимательно слушает; он молчит (/предпочитает молчать, как если бы это доставляло ему неподдельное jouissance), изредка задавая вопросы и ежесекундно описывая каждый жест, интерпретируя. Холод языка Карвера становится голосом самого психоаналитика, расчётливо пытающегося уловить суть, ничего не выдавая, надеясь на имплозию, что происходит у анализантов в момент всепоглощающего молчания аналитика — той самой пустоты между строк, которой внезапно оказываются сами пациенты Карвера, его персонажи, его текст… его читатели, перед которым громогласно и многозначительно молчит сам Ник, оставляя нас гадать, не является ли сама любовь всего лишь пьяным бредом в умах других людей.

Как следует непосредственно из диаграмм, ни один из дискурсов Лакана не есть доминантным, так как при развороте элементов отдельно взятого дискурса на 90 градусов (с сохранением положения векторов-отношений по отношению к позициям элементов) оказывается возможным сконструировать новый — каждый из них представляет из себя лишь одну из версий друг друга. Непорочная идеология в чистом виде! Суть заключается не в том, что существует истинная, неизбежно правильная концепция любви, но в том, что сама правильность любви, её мораль оказываются за пределами плоскостей, в которых мы привыкаем видеть Вещи. То, что мы понимаем под любовью (во всех её проекциях-дискурсах), оказывается лишь тенями одного и того же объекта, существующих в своих углах и укромных чертогах Власти. Да, любовь — это пот, остающийся на простынях после жаркой ночи страсти, это животное; это сломанная кость; дикий крик-вепрь, растерзывающий звёздное небо на клочки; это патриархальная установка Власти, стремление к захвату и подавлению, но это и «после…», что остаётся, что возникает сразу, как только начинается шторм; это и тихое невыразимое; это и то самое «и…», у которого нет продолжения; это и ритуал, в который вырождается изначальный импульс, возникающий из бездн пре-символической потенции… Любовь — это никогда не образ, не идеализация собственных пустот, которые нужно заполнить. Это есть откровенная нагота пустот, фихтовское Tathandlung (деяние-действие, непосредственно всеобъемлющее и направленное), объявляющее пределы нашего Я, за которым начинается нечто новое, но, чтобы его достичь, необходимо преодолеть не только собственное Я, но и Не-Я. И в лучших традициях Символического мира, рассказ становится неизбежно самой метафорой трансгрессии, существуя на страницах уже ещё-не-написанных. Это проявляется непосредственно в форме рассказа и в самой её сути, забредающей далеко за пределы печатных страниц.

Карвер был известен своей прозой, грубой, как асфальт. Он был краток, сух, порой — неприлично жесток. Сама речь становилась обрывками того, что представляет из себя мысль. Его тексты — это пустыни, возбуждающие тревожные чувства. Где, если не там, обитать героям Карвера, несчастным без-мужным женщинам (рассказы «Популярная механика», «Кое-что напоследок») и мужчинам-волкам? Возникает неизбежный соблазн сказать, что Карвер ненавидит мужчин, словно ненавидит… себя? (К ним у него чувствуется паталогический страх, как если бы сам автор не доверял себе: из семьи рабочего класса, ранний брак и отцовство, неоконченное высшее образование, которое он прервал не в состоянии справиться с тоской по Калифорнии и ожиданиями академического среднего класса, алкоголизм, передавшийся от отца и вызванный трещавшим по швам браком, вечные госпитализации, развод… писательство!) Его мужские персонажи — это алкоголики («Что не танцуете?», «Кое-что напоследок»), циники, убийцы поневоле, поддающиеся собственным диким позывам («Скажи женщинам, что мы уходим»[6]); неспособные к чувствам само-чужаки, скрытые женоненавистники, которые видят в женщинах чужой род (Geschlecht), чужих созданий, как других… («Столько воды так близко от дома»[7]), отчуждённые отцы-чужаки («Кулёчки»)…

«О чём мы говорим, когда говорим о любви» становится приятной костью в горле: на всеобщем фоне рассказ выделяется — самый длинный из рассказов в сборнике, он оказывается неожиданно сентиментальным, тёплым, чутким и герметичным. В алкоголе исчезают остатки депрессии (лишь ненадолго), но никто не кричит, никто не орёт. Мы оказываемся в кругу давних друзей, которых узнали только недавно. Язык всё такой же как наждачная бумага, но как ей не вытирать слёзы? «О чём мы говорим, когда говорим о любви» становится наводящей идеей, сутью, что спрятанны в каждом тексте, обретающем форму притчи-метафоры — то, что мы знаем как сборник рассказов Раймонда Карвера «О чём мы говорим, когда говорим о любви», при ближайшем рассмотрении оказывается историей не только Карвера-автора. При подготовке к публикации собрание сочинений было безжалостно урезано и сокращено редактором издательства, Гордоном Лишем. Так, например, «Что не танцуете?» утратила лишь 9% от изначального объёма, в то время как большая часть сокращалась на 50-70%! — Лиш стремился довести безжалостный стиль Карвера до предела, сделать его ещё более жестоким, грубым, мрачным… более молчаливым, тихим и затерянным между строк двусмысленностей. Порой это достигалось сменой названий, бескомпромиссным отсечением «ненужного» от реплик и предложений… порой концовками и эпизодами, сочинёнными самим Лишем! Изначальные версии рассказов Карвера, изданные сборником «Новички» («Beginners», по первоначальному названию того, что позже станет «О чём мы говорим, когда говорим о любви»), демонстрируют эту шокирующую разницу более чувственным слогом, привычными нам предложениями, откровенными, но оттого не менее заставляющими взгляд сбиться со строки и утонуть в том, чем оказываемся мы сами… Однако это ли «настоящий» Раймонд Карвер? Это ли есть его «истинное» видение? И не можем ли мы сказать, что сам Лиш увидел в Карвере больше Карвера, чем он сам? Если и так, то не презирал ли Карвер это в себе больше всего (необходимость быть отражённым в другом, чтобы увидеть себя), настолько, что неизбежно переставал узнавать себя? А может в этом и был (и есть, и остаётся?) ужас писателя? Внезапно обнаружить, что всё это время ты лгал самому себе, пытаясь найти внутри того, кем никогда не был?

«О чём мы говорим, когда говорим о любви» постигает та же участь — около 50% рассказа беспощадно стирается Законом Большого Другого (фигура Лиша), что вписывает Карвера в дискурс, определяет цепь означающего-означаемого, в которой писатель наконец становится тем, «кем он всегда был», истинным Я, что оказывается эксгумированным из Не-Я физического тела, препятствия, сталкеровской зоны-аномалии, оказывающейся в конечном итоге лишь неким незавершённым афоризмом. Так, становится намного короче ключевая сцена рассказа, которую приводит в пример Мэл, кардиолог, как доказательство своей правоты о возможности некой «абсолютной любви» — пожилая пара, попавшая в автокатастрофу, оказывается больше не разделённой стенами разных палат; исчезают и рассказанные Мэлу стариком зарисовки из жизни супругов, что развивают тему глубокой над-любовной привязанности, зарождающейся в преодолении Символического через собственные ритуалы, таинства и ассоциативные нити; исчезает также фигура стойкой медсестры (которая в момент тихой тоски надламывается, оказываясь в статусе Свидетеля Агамбена, невольного соучастника историй-страданий старика) и с этим — более чуткая, сентиментальная сторона Мэла, отчего «старый хрыч» в обращении к герою из воспоминаний становится (в редакции Лиша) ехидной насмешкой (таковая возникает из страха, невозможности понять другого!). Исчезает горечь, чувство собственной хрупкости в моменте куда более сильной интенции и чувства, исчезает то самое «после…», что возникает за пределами человеческого и в Мэле тоже… надлом, указывающий на само разрывающее каждого из нас противоречие, становится лишь мигом глаза, задетого солнечным лучём… И тем не менее, невозможно отрицать силу самого рассказа, что прорывается сквозь авторитарные[8] правки Лиша (исключившего из финальной версии и изначальную концовку, в которой недвусмысленно подчёркивается затяжная депрессия Мэла и стремление Лоры найти «общий знаменатель» в историях Терри и её супруга, указывающий на возможное разрешение)! Как бы ни старался редактор, сквозь саму ткань рассказа проглядывается то самое нечто-большее, что указывает нам по ту сторону, на некий скрытый мотив, музыкальный рисунок, погребённый под слоями белого шума вокруг. Подобно «истинной» любви, которая никогда не «всего лишь» романтика, букеты и набор конфет на день Святого Валентина, выполняющие скорее функцию сексуальной продразвёрстки, и не «всего лишь» околобуддистская мантра, псевдовозвышенная духовная тарабарщина, принимающая зачастую аморфный образ в виде фразы «all you need is love» («всё, что тебе нужно, это любовь») — точно так же и текст оказывается больше «всего лишь» границ листа и правок, что были нанесены на тот же лист-проекцию из прошлого, больше версий самого текста и «истинности» выбора, который был достигнут путём множества «консенсусов». Задавая вопрос: «Что мы думаем, когда мы говорим, что понимаем, о чём мы говорим?», мы, таким образом, уже частично отвечаем на него, ибо, очевидно, уже сказанное — сам заданный вслух вопрос — не является частью мысли (как нечто, что как бы «вскрывает» заложенный внутрь смысл, что позволяет нам путём «подгонки», правильного подбора слов вычленить «утерянную гармонию»), но формой самой мысли как формой формы, a priori пустотой по Гегелю. Мы думаем заранее всё то, что уже не-текст, не-речь, не-мысль, представленная вопросом, что не есть тем (позитивно и негативно), что мы думаем, когда мы говорим, что понимаем, о чём мы говорим, и не тем, что мы говорим (когда мы якобы понимаем, о чём мы говорим). Посему — текст, история, вычитаемая оттуда, оказываются в конечном итоге и в гораздо большей степени тем, чем они не являются. Текст — это самое Ничто, на котором зиждется сама мысль; негативная материя Жижека, зияющая в основе эйдоса.

И если любовь по инерции причисляется к сфере интимного, чувственного, а значит — личностного/индивидуалистского, то уже неизбежно в такой постановке вопроса возникает необходимость в экспансии — есть ли нечто аналогичное любви, что может представлять сферу противоположного, обратного единичному (Коллективное)? И, если таковое имеется, оказывается ли это нечто заложником той же проблемы преодоления двойственного, как и любовь? Первой мыслью, что стрелой пронзает разум, представить себе подобный феномен неизбежно становится политика… и происходит это неспроста!

Подбирая слова

«В реалиях современной России» звучит сегодня практически некой установкой, моделью, семантической единицей, отчего написание «в-реалиях-современной-России» можно и нужно, пожалуй, считать правильным. Только данное написание способно приблизить нас к «неизбежно правдивому», «истинному», что скрыто не в словах, но в том, что эти слова имеют место быть. Когда мы говорим «в реалиях современной России», то предполагаем не просто некий исторический период, но способ мышления, структуру и иерархию самой мысли, включающей в себя уже изначальные раскаяния, тоску, возможно некое оправдание и уничижение. Это — пределы некоего роста, система, которая уже потому, что система, есть неполноценной, и посему — должна расти вовнутрь, разрывая себя на части. И мы говорим так, ибо хотим разорвать на части: себя, других, Россию, наши мысли о ней. Сие есть мантра древнегреческих оракулов, во взглядах которых уже читается «наша погибель». Мы преломляемся в словах, ибо хотим в них преломляться, преломляя мир вокруг. Потому — говорим! Вопрос заключается лишь в том, как именно мы хотим преломляться. Удивительным образом, но правильнее всего было бы сказать, что, употребляя фразу «в реалиях современной России», мы стремимся обличить не некую социальную, историческую, экономическую пропасть, но, в конечном итоге, политическую, однако в каком смысле политическую? Ибо что сама по себе есть политика? В реалиях современной России говорить о политике и понимать её (а в целом — это касается и любви, пожалуй, даже в большей степени!) не приходится. По понятным на первый взгляд причинам. Из довоенного периода, когда говорить о России как о фашистском/авторитарном режиме было хуже моветона, признаком дурновкусия и обсценным эпатажем, суть которого неизменно сводилась к дискурсу нарциссического самолюбования (и, как мы позже поймём, на самом деле — к лаканианскому «то, что нельзя говорить», выражаемое непосредственно из логики самой либеральной гегемонии), РФ, нарушив определённые «негласные правила» дискурса, окончательно перешла в разряд «отстающих держав». Отныне её задача — неизбежно сгнить в контексте «настоящего», «прогрессивного» общества развитых стран, наконец-таки признав свою «изначально гнилую» натуру, выраженную в виде фашизма, что произрастает симптомом из глубины невылеченных травм прошлого. Это гниение проявляется повсюду, откровенно в поле Символического: через медиа/пропаганду, институты (власти), религию, государственную идеологию и нарратив конструирования этой самой идеологии; через аспекты личной жизни, сферу интимного, куда просачиваются публичные, коллективные мотивы, навязывающие сугубо индивидуальному, личностному пространству неизбежную принадлежность к общему, целостному, над-человеческому и Абсолютному (а вместе с тем — и отказ в какой-либо автономности субъекта). Более того, можно даже сказать, что это самое гниение прослеживается и в выхождении за пределы определённой морали, предписывающей современному, либеральному обществу логику и технологии конструирования гетерогенности из наших жизней (простыми словами — разделения сфер на некие обособленные, атомизированные сгустки неподобной субъектности, в чём уже должна выражаться сама суть субъективации). Сколько раз могли мы слышать и вспоминать, и указывать на то, как путинский режим оказывается по сути своей настолько убогим, что даже диктатура и фашизм не могут быть сконструированы должным образом, что любые их попытки создать «могучее» государство, основанное на идеологических преданности и верности терпят неизбежный крах? И тем не менее мы боимся Путина, боимся его режима. Конечно, ведь он применяет насилие по отношению к любым его критикам, любое возражение на его политику встречает единственный известный российскому диктатору ответ — убийства, репрессии, наказания, унижения, подчинения, расчеловечивание… насилие, насилие, насилие! Неизбежным при этом становится вопрос, откуда в государстве с разваленной экономикой, фантомной идеологией и пропастью между потенциалом власти (народ, граждане) и властью реальной взяться столь умело организованному и сплочённому государственному насилию, направленному с пугающей эффективностью на противников того, что само это насилие непосредственно организовывает? Почему мы боимся того, чего нет? Почему россияне (в особенности те, кто осознанно или же подсознательно осознают данный когнитивный диссонанс, а потому — как бы стремятся стереть его из собственного мироощущения (известная лаканиаская формула «Нечто занимает место Ничто») и особо рьяно — в моменты псевдореволюционного, травматического напоминая данного факта, претендующего на некий подрыв-разрыв с устоявшейся Символической системой) боятся того, чего нет, как если бы оно было на самом деле? Попыткой разрешить данное противоречие стал бы «наступающий на горло собственной песни» момент, миг принятия того, что Символический экран уже пошатнулся! вывод о том, что-то, «чего нет, как если бы оно было на самом деле» действительно есть, существует. Более того! — за пределами семантики и метафизики, но буквально. Оно не есть — оно «просто» есть! Есть же актуально, как идеология, как порядок, как система, как технология конструкции, как делезианская сборка. Убогая, несчастная отвратительная, ненавистная нам, но есть!.. Позитивистской же попыткой разрешить данное противоречие было бы пойти дальше и сказать, что, да, «то, чего нет, как если бы оно было на самом деле» действительно есть, как раз-таки как идеология, как порядок, как система, как технология конструкции, как делезианская сборка именно в экономической плоскости, а именно — в логике либерального позднего капитализма.

В своей статье «Путинизм как фашизм. Почему и для чего необходимо сказать это сегодня» Илья Будрайтскис проводит чёткую линию размежевания[9], указывая на то, что границы между капитализмом и фашизмом оказываются куда более размытыми. Капитал, постоянно расширяясь, используя для этого как причину постоянные конфликты и кризисы, что он сам и провоцирует в неполноценных системах, достигая пределов собственного роста (так, сегодня можно почти с хладнокровной уверенностью сказать, что всеобще приемлемой экономической логикой, благодаря которой успешно функционирует мир, есть логика Капитала, для каковой наличие псевдосоциалистических режимов по всему земному шару становится тем самым «исключением, что подтверждает правило»), начинает искать иные, доныне незанятые области, пригодные для экспансии и эксплуатации. Такой областью становится политика, более конкретно — пресловутая Realpolitik, оперирующая на территории Капитала, позитивном пространстве «интересов», сделок, причинно-следственных связей и бюрократического аппарата. Результатом такого проникновения в область политического функционирования становится именно фашизм, который видит своей целью именно противостояние надвигающейся угрозе капиталистического отчуждение. Отчуждение это, однако, имеет в представлении фашистов совершенно извращённые формы, предполагающие главной опасностью Капитала не стирание идентичности, а непосредственно релятивизацию этой самой идентичности, что ставит себя выше неких «неписанных законов», продиктованных «внутренней логикой» человека. Иными словами, рабочий класс опасен именно потому, что способен закрыть глаза на свой «культурный код» — неважно грек ли я или иудей, я внимаю словам апостола Павла и выбираю высшую человеческую ценность быть человеком, выбираю право бороться за эту человечность. Для фашиста такая формулировка хуже смерти, а потому нужно искать решение, нужно отвечать на это движение (movement), эту революцию, однако при этом становится ясным, что ответом не должно быть такое же движение, должен быть сделан ход (move) навстречу толпе/следует сомкнуться фалангой, чтобы удержать надвигающуюся угрозу[10]. Мы имеем дело не просто с реакцией, но реакцией реакции как реакцией на реакцию. Фашистам именно потому и не нужна идеология в привычном смысле, постольку поскольку их задачей является не изменение мира, но его сохранение. Им не нужно никуда идти, им необходимо стоять на месте, защищая свои позиции, быть оплотом некой идеи, мысли о мире. И оплот этот держится на логике Капитала…

Если внимательно присмотреться к фашизму 30-х годов прошлого века и современному фашизму, что наблюдается в РФ и среди режимов симпатизирующих ей стран (Венгрия и Словакия, Беларусь, Сирия, Иран) и руководств всевозможных партий и их вождей (немецкая «Альтернатива для Германии», нидерландская «Партия Свобода» единолично узурпированная основателем и единственным её членом Гертом Вилдерсом, Дональд Трамп и правое «крыло» Республиканской партии), то мы увидим, что при всём том идеологическом коллаже[11], какой получается у фашизма в попытках чётко проговорить свой собственный ответ «угрозе», основной стратегией по преодолению кризиса оказывается не отказ от капитализма в угоду неких первобытных, «традиционных» моделей общества, но именно что его (капитализма) радикальное принятие. Не стоит замыкаться исключительно на себе, пытаться найти некий источник противостояния «неправильному» миру. То, как мир вписан и описан самой логикой экономических отношений[12], полностью устраивает фашистов, оказывается неотъемлемой частью того мира, к которому они принадлежат — проблемой оказывается то, что в какой-то момент эта интенция «почему-то сворачивает не туда», уступая дорогу абстрактным, другим людям, которых они боятся, ибо не в состоянии даже познать их (рабочие и крестьяне, буржуа и предприниматели, угнетатели и угнетаемые/угнетённые). Капитализм таким образом становится причиной проблемы и её же (проблемы) непосредственным решением, которому надо «оставаться верным», «идти до конца», не останавливаясь на полпути, а радикально внедрять во все сферы жизни, «доводя до логического конца» начатое.

И не это ли мы видим в случае с Россией (с её «скрепами» и «ценностями»), что, в конечном итоге, становится государством, ориентированным исключительно на службу Капитала, полноценную апроприацию всех общечеловеческих прав и свобод ради беспрекословной службы деньгам (тотальная коррупция, присвоение госимущества, конфискация активов «недружественных» компаний, ультралибертарианские реформы по типу увеличения пенсионного возраста и всё большего демонтажа институтов общедоступных социальных гарантий)? Идеология и не нужна никогда была путинскому режиму, поскольку его целью всегда была реакция (на реакцию), ответ вне контекста, но чёткий и выражающий действие! в то время как организованная система притеснения, наказания и насилия становится скорее подрядчиком, а не непосредственной отраслью государства. Как бы то ни было, однако, главная цель режима достигается — общество перестаёт ощущать себя таковым, ибо становится оторванным от истории, от диалектической борьбы, которой как бы нет. Есть только постоянная реакция человека на хаос мира вокруг, а он — непостижим: новый трасцендентальный идеал Канта! Посему сама История — это не больше, чем набор случайностей, между которыми люди ищут несуществующие закономерности, тогда как ясно лишь одно — никаких правил (ясным человеку) нет. Любая История как бы подавляется насилием — на неё вырабатывается ответная реакция защиты, требующей отказа. И не стоит видеть в этом восторг Ницше, призывавшего отказываться от антикварной, «затхлой» истории, как от греха, сковывающего человека, предписывавшего, что ему делать, ибо сам отказ — это опасное внушение тех, кто считает себя верноподданными Капитала и видит в стирании Истории долгожданный миг справедливости, а не нечто, что должно быть преодолено in situ. Российское общество, в конечном итоге, перестаёт видеть себя в Истории, которая начинает напоминать простые вспышки событий, что более не способны вызывать какие бы то ни было эмоции. Ведь в них не может преломляться человек — сам Взгляд спотыкается о разрезы времени, рассеиваясь, как утренний туман на ковре травы. С Историей исчезает и пространство, в котором она может происходить — от позитивного пространства остаётся лишь Пустыня Реального, копии копий одного и того же. Улицы, дома, окна — это всё никогда уже нас не запомнит, потому что мы сами не их помним… «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?», — спрашивает Поль Гоген и пытается покончить с собой, проглотив горсть мышьяка. А с ним — одинаковые пейзажи, люди, чувства на фоне всеобщего молчания; одна единственная нота вне контекста музыкальных аккордов. И всё те же улицы, дома, окна, которые нас не помнят. И пространство сжимается, и ничего не остаётся кроме как спасаться в маленьких кельях, на отведённых для этого островках[13] «неприкосновенного». Нынче История творится на кухнях, куда уже давным-давно спряталась политика (как минимум то, что таковым стало принятым считать в реалиях современной России). Разумеется, туда никогда не заглянет Капитал, ведь он уже там, но кухня всё равно становится Историей, а История — кухней, ибо кухня не считается комнатой (где может создаваться Realpolitik). Кухня даже не оказывается включённой в жилплощадь наряду с коридорами и санузлами! Это чертог ненастоящего, Воображаемого, отведённого женщине, как призраку мужской мысли, каковой лишь дозволено считаться автономной единицей. На деле же она — запертая мысль, концепция, объект, как и кухня, которой она принадлежит. Женщина — это История, которой нет и быть не должно. Как и политики! Только атомизированное общество вокруг, расщеплённое на микроскопические зоны интереса то тут, то там в виде комнаты, где гудит чайник, кипит вода в кастрюле с гречкой и медленно облазит эмаль в раковине. Политика из Исторического субъекта этики модерна, когда «решается судьба», становится упражнением в косноязычии, упражнением аккуратно подбирать слова и только подбирать слова. Эта зонификация и превращает её (политику) в наших глазах в пьяную перебранку с неким Голосом Большого Другого (предстающим в виде утратившего авторитет родственника зачастую старшего возраста, чьи лучшие сознательные годы уже позади и кажется, что в тоне несогласия играют нотки мести самому себе за зря прожитую жизнь). Когда кажется, что сама суть политики — это самому пресмыкаться, либо подавлять, находя непосредственно проявление известной фрейдовской формулы: «подавление желания превращается в желание подавления». Это месть, и она отравляет всё вокруг, и политика становится первой из жертв, за которой следуют другие — поколения тех, кому ещё жить, кому ещё понимать мир. Однако становится больше невозможным действительно понять, что же есть политика, и, тем не менее, именно поэтому это действительно надо делать!

Политика как средство

Рискуя неизбежно «сойти с тропы», ведущей нас непосредственно к тому, что можно (и нужно было бы сегодня) в целом считать политической сферой, в первую очередь мы должны прийти к осознанию, что начать необходимо, как и в случае с любовью, от обратного, в позитивистском начале того, что сегодня понимается под политикой. И, действительно, при ближайшем рассмотрении оказывается, что в зависимости от подхода к данному вопросу сами определения политик будут разниться. Так, например, в отличии от гегельянской идеалистической политики, достигаемой логикой диалектического мышления Абсолютного духа как Его собственного феномена, его собственной этической форма-воплощение, в марксистской теории политика является скорее неизбежным позитивным продуктом классовой борьбы (противостояние классов, обретающее в пространстве Капитала форму идеологической ангажированности, иллюзорной вовлечённости (как вовлечённости иллюзии) в виде политической конкуренции, программ, партий, противостояния интересов, стремление угнетённых к исторической справедливости и т. д. и т. п.). Среди же социологов гораздо превалирующим будет видение о том, что политика является лишь одной из форм по упорядочиванию и утверждению социального порядка (в виде политических слоёв, каждый из которых по отношению друг к другу утверждает некую модель взаимоотношений, непосредственно обнажающих некое более глубокое, коллективное стремление к порядку в неочевидной структуре мира). Однако, как мне кажется, наиболее популярная сегодня модель понимания политики (как у простого гражданина, так и у политиков высшего эшелона) находит своё логическое начало в политической теории Макса Вебера, чьи взгляды на политику, решусь дерзнуть, сегодня находят отражение чуть ли не во всех основных взглядах на то, что же есть политика. Рассматривая её исключительно с позитивистских (хотя точнее было бы сказать — с пре-позитивистских[14]) начал, Вебер указывает непосредственно на определённые экономические (но не полноценные и окончательные) основания политики — то, что у Вебера называется хозяйствами (а процесс по непосредственному утверждению хозяйства — хозяйствованием), и нацеленное на него существование предполагает в зависимости от усердия и упорства определённую степень благосостояния. Названные мной «усердие и упорство» можно было бы попытаться обозначить в более широком смысле в веберовской терминологии понятием действования[15] — делать это, однако, стоит с некоторыми оговорками. Если мы посмотрим на то, как лично немецкий социолог определяет[16] действование, то придём к выводу, что, в конечном итоге, Вебер прибегает как бы к реконструкции феномена, начиная напрямую с государства[17] как «напоминания Реального», с того, в чём может непосредственно прятаться Реальное (конституция, демаркационные линии и пограничные столбы, народные сборы и т. д. и т. п.), что неизбежно реагирует на действование и что ему, действованию, служит, являясь прямым последствием. Государство Вебер нарекает «политическим предприятием-учреждением» (и невольно мы уже начинаем слышать пугающие отголоски современного либерального/позднего капитализма, предвещающего скорое наступление фашизма), которое, однако, может таковым называться «если и поскольку его штаб управления с успехом пользуется монополией легитимного физического принуждения для осуществления порядка»[18]. При этом стоит заметить, что не всё так просто — очевидно, что Вебер, ещё заставший Ноябрьскую революцию и становление Веймарской республики, даже и не подозревал о возможном приходе фашизма в Европу. Правильным было бы посему двусоставное предприятие-учреждение разделить и разобрать на составляющие элементы, где учреждение — это ещё один способ описать то явление, которое Вебер также обозначает (в данном случае — политическим) союзом, а предприятие — некое формальное формирование, как бы Реальное утверждение данного союза, как способ артикуляции и постулирования общей цели (правительство, государственный аппарат, фигура вождя и т. д.). Тут и сам Вебер признаёт, что государство необязательно, как продукт политического действования, должно быть a priori ориентированным на хозяйство и хозяйствование, однако, в конечном итоге, видит именно в этом высшее благо. Важной при этом остаётся сама цель, причём цель, если попытаться продолжить логику немецкого социолога, как бы трансцендентная, т. е. та, которая выходит за пределы исключительно политики. И насилие (именно «физическое принуждение» из определения выше, непосредственный материализм социологии Вебера) является не исключительным и единственно правильным для государства способом для достижения трансцендентной цели, однако его особенностью, как формы союза. Особенностью как раз-таки по той причине, что данный способ является не только не аморальным, но и абсолютно нормальным методом воздействия именно в силу легитимности самого государства (что делает и само насилие легитимным, «справедливым») и в силу непосредственно монополии государства на это самое насилие (т. е. право на исключительное применение и производство насилия), оправданное уже упомянутой выше легитимностью государства.

Итак, казалось бы, в попытках понять, что же есть действительно пресловутое действование, мы как будто только усугубили наше положение, однако важным теперь моментом является наличие у нас понятия (трансцендентной) цели, которое позволит «завершить картину». Цель оказывается крайне важным элементом — его можно выразить через лаканианскую формулу того «Нечто [что] занимает место Ничто», знаком Х на карте и в уравнении n-порядка. Неважно, что есть цель, уже сама её суть некой концепции-абстракции, objet petit a, который всегда есть пустое означающее, вмещающее в себя одновременно бесконечную суть множества Вещей, обозначает требование, некую потребность в действовании, отчуждённую, ведь цель — это также и символ, которого никогда не достигнуть. Мы выводим цель(-как-основу — S1), как первую константу, аксиому, а также на более глубоком уровне — неостановимое коллективное[19] стремление к ней, как суть, как негативную субстанцию, из которой состоит цель. Таким образом мы приходим к тому, что стремление к цели становится высшим благом, той самой платоновской άγαλμα, что делает человека достойным! — тогда как сама цель так и остаётся (и должна оставаться недосягаемой!). Иными словами, само стремление (к цели) выходит на поверхность уже целью (S2), что и была самой изначальной целью, каковой мы стремились дать определение. Она же, как и цель первого порядка (S1), оказывается коллективной, но при этом нужно помнить, что цель первого порядка непостоянна, есть лишь духом Реального, не является абсолютно позитивной Вещью-самой-по-себе! Посему любые качественные характеристики касающиеся, как нам кажется S1 («нужно достичь результата быстрее» или «необходимо сделать всё возможное, чтобы быть как можно эффективнее (в достижении результатов)» и т. д. и т. п.), по сути, мы подразумеваем именно как стремление — мы не хотим действительно быстрее, «лучше»/«качественнее» достичь цель. Уже то, что мы проводим некие качественные модификации открыто по отношению к стремлению, указывает на нашу преданность самому процессу, выраженному в порядке Символического. Таким образом, нам кажется единственно правильным направить наши «ресурсы» (тут мы могли бы даже уже назвать это действованием или, как минимум, его составляющей) в полном объёме возможностей непосредственно на цель-как-стремление (S2). И, постольку поскольку «ресурсы» — это всегда нечто, «спотыкающееся о Реальное», говоря терминами Лакана, мы можем доказать, что они («ресурсы») конечны (как-бы-материальны в категориях негативного материализма), а значит — требуют определённого планирования использования, «распределения», «рационализации» («должны быть направлены в полном объёме возможностей»). И если властью можно (и нужно) в данном случае назвать добровольно делегированное коллективом (или же его большинством) право, что утверждает цель (S2), право, выраженное в индивиде или группе индивидов (значительно уступающей в размере большинству коллектива), на контроль над как можно более эффективным распределением «ресурсов», то политика возникает как нечто и называется непосредственно тем, что напрямую (как автономная сфера деятельности человека) отвечает за сам процесс уже делегации (распределения) власти с целью организации более эффективного стремления (как бы «достижения цели-как-основания» в позитивном виде). Позитивизм политики (что оказывается продолжением коллектива, как союза) по Веберу выражается также и в форме коллектива через физическую, почти Реальную (географическую) область применения-распространения власти (и) через насилие, что у Вебера всегда уже позитивное (физическое принуждение). Только при учёте этих двух характеристик союз может быть политическим.

Итак, наконец у нас есть чёткое понимание, что есть политика и порождающие её политические союзы и цели-как-стремления, которые происходят из коллективов, что необязательно есть политическими (постольку поскольку не обязательно применяют насилие). Действованием[20] же из этого следует называть некую проекцию в Реальное, Символическое направляемое-направленное на достижение цели-как-стремления определённым способом, т. е. не обязательно через насилие, которое является принадлежащим к чертогу политики. Такое действование бы называлось политическим, тогда как действование, стремящееся при этом оказать влияние на политику, но без применения насилия, — политически ориентированным (различные мирные акции протеста, лекции НКО и НГО с целью просвещения, борьба с бюрократическим аппаратом с целью улучшения качеств жизни и т. д. и т. п.). Государство же оказывается частью политики как в пределах определённой географической области политический союз, главным отличием которого является уже упомянутая «успешная» «монополия легитимного физического принуждения для осуществления порядка», направленного на определённое перераспределение власти для более эффективного достижения некой коллективной цели-как-основы, «возвращённая»/«отзеркаленная» обратно в себя якобы позитивно через цель-как-стремление. Однако, и это уже сказано, присутствует некий окончательный элемент, который Вебер обозначает легитимностью власти в том смысле, что она беспрекословно может претендовать на монополию на физическое насилие (легитимность насилия) — то, что отличает партии и/или их военизированные крылья, организации, небольшие формирования боевиков и ополченцев, отряды партизан и прячущихся в лесах Амазонии герильяс (политические союзы) от непосредственно государства. Иными словами, должно происходить подчинение, но не сопротивление насилию как средству, что подразумевает некоторые «оправдания». Оснований легитимности, как их ещё называет Вебер, можно выделить в чистом виде три типа[21]:

- традиционный (принцип «вечно вчерашнего», некой преданности господину, заключённой в «авторитете нравов» — устоявшихся традиционных «основ», граничащих с привычкой, оправданной определённым порядком);

- харизматический (как авторитет некоего «внеобыденного дара», άγαλμα, харизма вождя, проявляющаяся в его заражающей всех воли к власти);

- рациональный, порой — рационально-правовой (необходимость и Реальность неких законов и правил, подразумевающих систему, а в более широком смысле — порядок, иерархию, структуру, что закольцовывается в самой себе, легитимирует сама себя).

В конечном итоге, Вебер, однако, указывает на то, что сегодня (и даже во времена самого Вебера) зачастую легитимность оказывается неким пустым означающим, основанным исключительно на страхе и надежде обрести вновь то «утраченное основание» легитимности, крошащееся о физическое насилие, что теперь уже оказывается бодрийяровским симулякром, оболочкой без содержания. Социолог не даёт[22] нам чёткого ответа касательно причин того, как могла произойти подобная конвертация (из идеальных, кантовских категорий — в низменную категорию быта, физического насилия, первобытного страха, явно упуская из виду диалектическое развитие собственной мысли). Тем самым он как бы негласно указывает на первостепенность именно Реального, эмпирического, ощутимого и измеримого, тогда как сами категории оказываются важными именно в плоскости «внутреннего обоснования» для структуры и логики государства — даже, если эти категории и есть идеальными, само их существование должно оставаться таким лишь с перспективы субъективного, ненастоящего, абстрактного, что требует объяснения, чтобы быть Реальным, но, в конечном итоге, всё равно «забытым», «подавленным» истоком, призрачную хрупкость которого лишь утверждает вписывание в общий ряд означающих, необходимость в легитимации, ретроактивно подтверждающее отсутствие какой бы то ни было легитимности. Иными словами, власть и политика есть всегда реальным, ибо Реальна сама боль насилия.

Неизбежно может возникнуть соблазн сказать, что в самой нераспознанной диалектике Вебера скрыта современная путинская Россия, которая точно также утратила своё «забытое основание», руководствуясь лишь голым насилием как инструментом, что указывает на рекурсивный, не имеющий начала характер легитимности — государство есть нечто вечное, незыблемое. У него нет ни конца, ни края, оно выходит за пределы просто географических границ, проникая в саму ткань фантазматического, когда как бы государство, как некое строгое начало, оказывается неотъемлемой частью любой «здоровой фантазии», неким «общим пространством сновидения» (shared dream space). Государство становится своеобразной нейтральной зоной человеческого, общей точкой соприкосновения и начала каждого из нас, тем, что, возможно, представляет из себя избавление от лаканианской кастрации, возвращением утраченного равновесия. Однако так ли всё просто? Не имеет ли смысл вернуться к уже упомянутой проблеме конвертации идеальных категорий в плоскость повседневного и убогого, где может быть спрятана причина того, что мы видим сейчас? Ведь при всей диктатуре власти, зиждущейся на неугомонном насилии, Путин, как и другие «нормальные» государства, зачастую опирается на атрибуты государственного аппарата (особенно в моменты наибольшей для себя идео-логической уязвимости) — политический плюрализм в виде (официально разрешённых) партий-конкурентов; органы правления, целью которых является реконструкция более глобальных, «эфемерных» политических настроений и процессов реструктуризации власти (Совет Федерации, Государственная Дума) и т. д. и т. п. Путину необходима «нормальная» картина мира, из которой бы он не выбивался. Не в последнюю очередь потому, что фашизм нормальности возвращается к нам своей одновременностью: нормальностью фашизма. Становится ясным, что на только одном лишь страхе легитимность не может держаться. Необходимо попытаться вернуться к тому, что не успел обозначить в своём докладе Вебер, к тому моменту, когда происходит трансформация Воображаемого в Реальное (и наоборот). Стоит ли нам начать непосредственно с трагедии, какой её видел Вебер?

Трагедией для Вебера (как и для множества социологов) становится непосредственно факт того, что политика оказывается «слишком успешной» системой — из некой подсистемы по регулированию распределения власти политика становится самодостаточной сферой, что начинает смотреть сама в себя. При феодальном устройстве мира политические задачи перенимали на себя те, кого Вебер называет «уважаемыми люди» — аристократия, высшие сословия, сеньоры и сюзерены, рыцарство и прочие благородные чины. Иными словами — люди, которые уже в некотором смысле обладают физической властью (как через физическое насилие, так и через (экономическую) преданность-зависимость, выраженную в зависимости крестьян-вассалов), так и претендуют некими своими качествами на общеморальное, заслуживающее восхищения превосходство (храбрость в битве, беспрекословная верность общепринятым моральным принципам, Божественное благоволение). Однако политика так и остаётся лишь «одной из» обязанностей, средством для обозначенного ранее эффективного (читай также — справедливого) распределения власти. Трагедия наступает тогда, когда политика начинает достигать пределов роста, неизбежно стремясь к отделению от тела-системы Социального. Когда политика начинает существовать исключительно для самой себя, а политическое действование становится таковым в значении действования исключительно для политики и ориентированным уже изначально по сути своей на политику, а не на иные области человеческого быта, тогда на сцене начинает играть[23] основная для Вебера трагедия. Он отмечает это даже на лингвистическом уровне, указывая на качественное изменение субстанции самого политика, как рода трудовой деятельности: немецкое слово Beruf сменяет[24] своё значение с призвания на профессию[25]. Политика начинает существовать лишь сама для себя, отказывая всем другим целям, что неизбежно приводит к злоупотреблениям власти, к ограничениям политической конкуренции, к созданию отдельной политической касты (партийные члены и партийные чиновники, проникающие не только на высшие руководящие должности (президент, канцер, премьер-министр и министры различных отраслей) и не имеющие к ним никакого фактического отношения (например, министр культуры, не имеющий к культуре даже опосредованного отношения через систему образования — отчуждённое ремесло), но и на исполнительные должности, зависящие от «профессионалов», непосредственно обученных пониманию ремесла (но не ему самому), что замещает собой буквально и фигурально «уважаемых людей». Казалось бы, система должна была начать в какой-то момент просто коллапсировать внутрь себя, разрушаться под собственным весом, однако этого не происходит… В то время, как системы выхолащиваются с разной степенью успешности (уже сто лет назад Вебер описывал абсурдизм политической системы США, подчинявшейся «традициям» кокусов и праймериз с начала XVIII века — практически с объявления колониями независимости), неизменной остаётся сфера Политического, выражаясь терминами Лефорта и Лаклау — некая новая, обособленная Зона, отличная от иных и нарушающая все прочие законы, подобная той, что остаётся после инопланетного пикника на обочине, куда Сталкер, мистик, наделённый тайным знанием, из одноимённого фильма Тарковского, ведёт Писателя и Профессора. Основной трагедией, вопреки мнению самого Вебера, оказывается его неспособность распознать собственное открытие совершенно новой области изучения и, соответственно, существования человека. Несмотря на собственную веру в необходимость антипозитивизма в социологии, Вебер как бы не может избежать инерции Реальных Вещей и, несмотря на крайне сильное интуитивное чутьё, при первой же возможности отвергает новые открытие, герметично изолируясь внутри порядков материального и системного. Для социолога Политическое (как это после станет традицией у большинства его единомышленников и коллег по цеху, идеологических наследников) оказывается всё той же Америкой, которую Христофор Колумб окрестил Индией, ограниченный рамками своей эпохи и некой фантазматической матрицей, предполагавшей линейную интерпретацию ценностей — открытие нового пути в Индию (по сути — доказательство замкнутости мира как физической сферы) есть приоритетом куда более важным, чем открытие нового континента, который пусть и расширяет наши представления о мире, но ничуть не приближает нас к его пониманию. Политическое оказывается тем самым новым континентом, что расширяет нашу область понимания человека (и, возможно, может подсказать нам новые пути к нашей цели, неокончательное обозначение которых уже предполагает невозможность полноценного понимания человека), но при этом в глазах позитивистов есть скорее лишь препятствие или даже ложная Вера в неполноценность систем. И это всё при том, что, по сути, Политическое якобы должно оставаться лишь подсистемой среди уже известных нам плоскостей координат. Трагедия Вебера оказывается лишь проекцией его собственной, личной трагедии человека, запертого в пустоте, Ничто собственного тела. Политическое не может быть самостоятельным не потому, что обречено само на коллапс, но потому, что сама иерархия Вещей Вебера оказывается в таком случае неполной, ложным предзнаменованием. Потому политика в конечном счёте должна сводиться лишь к насилию, лишь к страху с «забытым основанием», ибо только в этом случае Политическое может быть Реальным, т. е. Социальным. Мы видим ложность данного утверждения, в частности, в лице той же России, которая оказывается своеобразным поствеберовским государством — Россия всё также оказывается легитимным политическим организмом. Ведь даже в случае в российско-украинской войной, например, остаётся право на защиту границ. Оно же выражается в стремлении западных держав поддерживать целостность РФ как внешне (отказ поставлять Украине оружие большой дальности; крайне «плавное вмешательство» в конфликт через неспешную поддержку Украины, объясняя всё это «прагматизмом» (якобы сдерживание распространения ядерного оружия, способность более целенаправленно оказывать влияние на сосредоточенный центр пособничества терроризму); многочисленные попытки в начале войны (и даже несколько погодя — тайно) говорить с Россией на «общем языке» переговоров, вписывая тем самым РФ в цепочку означающего-означаемого «нормальной политики» и т. д. и т. п.), так и внутренне (неспособность/нежелание организации слаженной борьбы с насилием, отсутствие действительной оппозиции даже в случае с самыми успешными примерами сопротивления). Данное гласное и негласное поддержание status quo, как воплощение врожденной Пустоты материи, вырождается в том, что Россия всё также сохраняет за собой формальные атрибуты суверенности и продолжает использовать насилие для поддержание самой системы. Однако сохраняется ли монополия? Важным атрибутом веберовского государства является монополия на использование и производство (легитимного) наислия, однако что мы видим? Силовые структуры, как государственный орган, всё больше осознают собственную автономию[26] и независимость от тела, становясь как бы подрядчиками насилия для государства, что оказывается в состоянии завоевать их преданность посредством абсолютно материального вознаграждения, в отличии от веберовской «надежды на потустороннее или посюстороннее вознаграждение», определяющей преданность классическому государству. Армия РФ в ещё большей степени становится заказчиком насилия, отмежёвываясь от него и всё больше полагаясь на услуги различных ЧВК-однодневок — по размерам зачастую не превосходящих несколько бригад и принадлежащих как частным лицам, так и корпорациям, тем же службам безопасности (вновь — частным и публичным) и государству, как окончательно корпорацивизировавшегося «предприятия-учреждения» — и БАРСов, псевдодобровольческих формирований резервистов, созданных по принципам и/или на основе нынешних ЧВК, и прочих комбатантских и парамилитаристских бандформирований. Что есть это, если не часть современного поствеберовского государства, «неправильного», ибо его легитимность оказывается подорванной, отчего государство должно перестать существовать? Безусловно, можно заявить, что политика находит свой исток исключительно в материальном, как бы возвращаясь в себя, начинаясь в «уважаемых людях», в примитивных обществах и заканчиваясь полной децентрализацией и абсолютизацией насилия через Капитал, формально подчинённый государству-политике (в конечном итоге, насилие становится как бы оправданием государству, без которого не будет насилия, как услуги, у которой нет заказчика, а значит — нет и её самой). Политическое так и должно оставаться дефектным геномом, подлежащий утилизации, подупорядочиванию и вписыванию в уже знакомые нам категории, чтобы не нарушать сложной, не до конца понятной, но гармонии Социального. Однако это всё также не объясняет тот факт, что Политическое остаётся, как сфера, из которой происходит политика, являясь репрезентацией Политического, как непосредственно часть иной системы (Социального)! Почему не происходит коллапса? Отчего не утрачивается то основание, что есть Социальное, когда политика окончательно обособляется от него, подобно колониям — от метрополии? Иными словами, всё также продолжает существовать некое невидимое нам доселе основание, из которого и происходит Политическое, берёт своё начало и находит свой исток. И не в том ли самом «утраченном», «забытом основании», которое пыталась восполнить диалектика Вебера? Не в той ли бреши, которую мы обнаруживаем при ближайшем рассмотрении?

В бездне политического Ничто

Если мы вернёмся к определению государства, то вспомним про непосредственно три типа оправдания-основания, которые наделяли государство как политический союз правом на легитимное насилие, утверждающее саму легитимность власти:

- традиционный;

- харизматический;

- рациональный, он же — рационально-правовой.

Что мы видим? Не некие основания? Столпы, которые представляют из-за себя непосредственно сферы общества, из каковых оно состоит? Рациональный/рационально-правовой тип оправдания-основания оказывается непосредственно взятым из логики Вещей — состояния, из которого можно реконструировать все непротиворечащие Законы, находящие своё осмысленное продолжение в той же самой веберовской концепции «расколдовывания мира», когда мистическому находится своё место, как Вещи/части-Вещи, что непонятна нам, ибо является другой, и именно потому — отзывающейся в нас кантианским суждением, как непосредственное, герметичное Нечто со своими пределами. Именно так узнаётся наша человеческая неполноценность (читай — конечность). Традиционный тип оправдания-основания вписывается непосредственно в утверждающую (ся) ткань культуры, является непосредственно Социальным, что вырабатывается из непрерывных и нематериальных ритуалов практики, обозначающей то нечто, чем является Вещь, познанная, но не узнанная по Лакану. И наконец харизматический тип, которому… не находится места в нашем позитивном мире Вещей. Неоднократно употребляя ницшеанский термин «Воля к власти» (или, как минимум, подразумевая его), Вебер, тем не менее, как бы признаёт некую афористичность данного выражения, не предоставляя чёткого определения данного типа воли и оставляя его в своей речи, как нечто непередаваемое, обозначение которого принимает эдакий метафорически условный характер — подобно восклицательному знаку, который стоит в конце предложения, как вместилище-консенсус непередаваемого чувства экспрессии, оказывающегося за пределами слов и условностей знаков! У «Воли к власти» нет и не может быть правильного обозначаемого, однако это не значит, что мы не можем прийти к согласию (социальной практике), что как бы в себе и будет выражать опосредованно «то, о чём нельзя говорить вслух». Более того, можно даже заявить, что, в каком-то смысле, «воля к власти» досталась нам рудиментом от религии, от периода сверхчувственного, когда культура определялась «неподдельно искренним», духовным устройством мысли. Когда воля к власти не принадлежала и не могла принадлежать (и, в определённом смысле, не принадлежит и ныне) человеку — это была частица Бога внутри нас, через которую говорил Он, давал себя увидеть и понять. Подобная интерпретация видна и непосредственно у Вебера в фигуре вождя (но не непосредственно в вожде, как человеке), каковая облекает волю к власти в некую метафорически понятную форму: воля к власти — вождь — человек. Иными словами, воля к власти как бы «вычитается» из Реального, становясь тем самым Нечто, что делает человека вождём, однако это лишь очертания территории, что видна по следам животных, которые её населяют; невзрачный силуэт другого в котором прячется гегельянская ночь мира. Нам стоит идти дальше в нашем исследовании, ведь, что такое вождь? Некто, кто ведёт за собой, кто впереди всех остальных за ним идущих. Это кормчий, чей Взгляд обращён супротив толпы, вперёд, в будущее параллельно вектору времени. Фигура вождя — это всегда пророк, однако, если пророк смотрит вперёд, то говорит он назад на расстояние своего взгляда. Как пишет Джорджо Агамбен:

«К кому обращается пророк? Прямо к городу, к народу. Особенность его обращения, однако, состоит в том, что оно не может быть услышано, что язык, на котором он говорит, остаётся темным и непонятным. Действенность его речи, по правде говоря, это следствие того, что она остаётся неуслышанной и в определённом смысле непонятой. В этом смысле пророческая речь — детская, она адресуется к кому-то, кто заведомо не может её услышать. В ней отчётливо видно необходимое соприсутствие двух элементов — неотложность обращения и его обречённость — которыми определяется пророчество»[27].

Пророк становится частью пророчества в том же смысле, в котором оракул видит сам себя в пророчестве как тот, кто его (пророчество) донесёт Эдипу, чтобы быть проигнорированным после. Вождь, как и порок, предвещает Царство на земле, однако Царство оказывается уже среди нас, и Его остаётся только найти. Однако инверсии не происходит, ибо пророк, как пророк, оказывается отвергнутой Реальностью притчи — она оскверняет бытом чертог Царства. С неё и в ней начинается истинное Царство, и притча становится пророком как непосредственно предсказанием, которое не должно исчезать. Фантазия о Царстве живёт ровно столько, сколько живёт притча, а потому Царства — нет, как нет Воображаемого Реально. Вождь оказывается лишь исчезающим посредником на пути от Царства к миру вокруг нас, к быту через притчу. Воля к власти не принадлежит нам ровно в том смысле, в котором имманентность нас самих не есть Я окончательно, абсолютно. Харизма политического вождя оказывается принадлежащей совершенному, другому порядку… как в речи вождя прячется истинное пророчество Царства, так и в самом вожде оказывается спрятанным Царство…

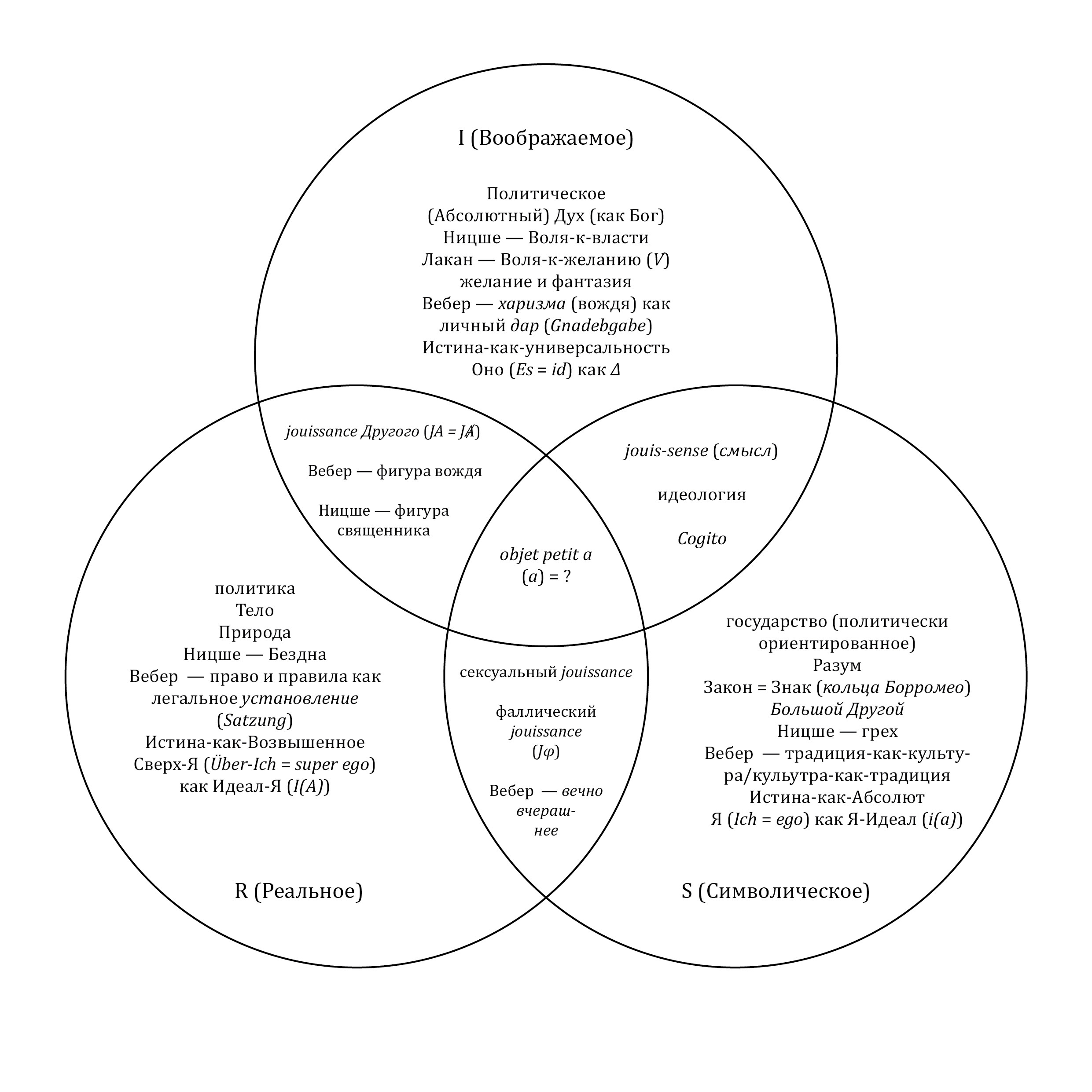

В оправданиях-основаниях Вебера мы неизбежно начинаем угадывать триаду Лакана: рационально-правовой тип основания — это, безусловно, Реальное, Вещь-в-себе, не до конца постижимое, абстрактный Закон, который так и остаётся лишь странным напоминанием о действительной справедливости, фантазия, в том смысле в каком любая фантазия оказывается неким Воображаемым сценарием, возникающим там, где в Реальном зияет многозначительная пустота je ne sais quoi; традиционный — это Символическое, как культура, Знак, ставший во главу порядка, пресловутый Большой Другой, ритуал, замкнувшийся в самом себе; харизматический — это… Воображаемое, образ, как дух прошлого, как Взгляд другого, в котором мы обитаем, Воля к власти, загадочная харизма вождя, необъяснимое подсознательное, картезианское Cogito. Необъяснимая, загадочная сторона политики прячется непосредственно в психоаналитической сфере имманентного, внутреннего, сокровенного, оказываясь той самой областью Политического, о которой мы говорили раньше. При этом, конечно же, как правильно отмечает Жижек[28], не стоит забывать о том, что связи между тремя порядками по Лакану оказываются куда более сложными и запутанными — границы оказываются размытыми там, где неизбежно происходит пересечение чертогов Воображаемого-Символического-Реального, где не находится места самому онтологическому разрыву, из которого произрастают искусство, наука, культура, любовь, политика… та самая пустота кастрации, оставляющая внутри нас незаполненность ницшеанской бездны. Короче говоря, точно так же, как существует реальное Реальное, символическое Реальное и воображаемое Реальное, данные три регистра имеют место быть в Символическом и в Воображаемом, уходя корнями почти в мистическую метафизику. И не правда ли это?

Вернёмся к нашему определению действования, над которым мы так долго трудились, стараясь найти пуристски эмпирический механизм толкования. Заходя же со стороны пугающего бессознательного, что, по Лакану, «мыслит, но не существует», действование посему становится некой направленной установкой, моментом коллективной преданности и самоотверженности некоему негласному утверждающему. При этом действование и хозяйство/хозяйствование как таковые друг с другом всё так же не связаны, ибо предполагают диалектически разные категории интерпретации, старающиеся абстрагироваться от позитивизма экономической сферы: в то время как хозяйство есть неким онтологическим феноменом (как ремесло, прикосновение с и непосредственно физическая репрезентация человеческого духа, нацеленного на высвобождение посредством выражения себя в жизненном деле), а хозяйствование — как бы феноменом вокруг феномена (непосредственно сфера соприкасающегося, что выражает через себя, через мир внешний, как метафору, мир внутренний, человеческий; направленное на стремление, на само желание находить выход для выражения собственного имманентного («желание желания» в терминах Лакана)), то само действование является непосредственно феноменом по отношению к (неким вектором, с позиции Вебера начала которого могут быть очерчены бинарной сборкой средства/цели), голым отрицанием Гегеля, непосредственным принципом диалектики. Иными словами, само действование не является нацеленным непосредственно на то, чтобы «служить» хозяйствованию (как и в целом чему бы то ни было), позволять оному занимать собой одно из важнейших мест в человеческих «приоритетах», однако это не значит, что данное действование невозможно представить как направленное. Логично, что, чем эффективнее, чем «полезнее» оказывается организованными само хозяйство и сфера вокруг, т. е. чем больше непосредственно действование становится не столько к, но для хозяйствования, переходя из категории мышления в сферу непосредственно Реального, тем больше оно становится по Веберу «хозяйственно ориентированным». Однако как представить это действование направленным? Именно тут Вебер и начинает вводить политику, как средство.

Как уже было сказано выше, действование относится к категории негативного, Ничто, которое зиждется на том имманентном, на том, что в лаканианских терминах можно было бы называть je ne sais quoi — неким непроговариваемым узнаваемым, что есть в каждом из нас, так само это стремление видится нами в других, ибо отражается внутрь нас самих. Так возникает преграда, преодоление которой мы можем только уловить неким виртуальным вкусовым рецептором Взгляда, но не более. Это непроговариваемое мы стараемся выразить через позитивную установку союзов (реальное Символическое, реальное как постоянство в некотором условном, аллюзивном смысле) — напряжение внутри союзов становится неизбежно символом того действования, вызванного внутренним напряжением человека; неизбежно наследует этому моменту и становится его самостоятельной аллюзией. Союз таким образом, как некая первобытная форма политики, становится средством для направления того самого действования, ибо сама общность устремления происходит непосредственно из устремления к общности. Безусловно, для Вебера политика как таковая не обязана существовать исключительно для ориентирования действования на хозяйствование, однако, в каком-то смысле, можно утверждать, что непосредственно данное ориентирование есть этически достойным оправдать. Ведь хозяйствование есть всегда нечто продуктивное, созидательное, позитивное и мирное, некое кантианское Возвышенное, платоновская άγαλμα — высшее благо, тогда как политика не обязана такой быть. Более того, она и не может таковой являться. Ибо что есть действование в неких мистических, метафизических понятиях, если не некая энергия, аура коллективного, объясняющаяся и легитимирующая сама себя нахождением нас самих среди других? Действование есть некая сила, что подобная лучам света, распускающимся во все стороны, а, чтобы их направить в одну точку, собрав в лазер, необходимым становится внедрение понятия власти, иными словами — консенсуса наделения избранного круга лиц правом обладать тем, что им не принадлежит и принадлежать не может (в особенности, если речь идёт о воле, как о неотъемлемом трансгрессивном качестве других). Здесь политика и находит своё окончательное место, как некая система, что позволяет регулировать и контролировать перераспределение власти таким образом, чтобы как можно эффективнее ориентировать коллективное действование на некую установку. В идеальном мире по Веберу — установку непосредственно на хозяйствование. И государство становится воплощением той силы, которая заложена в действовании, Коллективным, что существует в чертоге Символического, истинным Большим Другим… оплоте чистого насилия! (Именно государство становится своеобразной метафорой, однако метафорой не просто человеческого (как бы духа), но непосредственно перманентным воплощением (как перманентно воплощающейся) гегельянской Абсолютной Идеи, что оказывается логическим завершением, переходом от Духа к Идее.)

Однако тут мы возвращаемся к, пожалуй, одной из главнейших концепций Вебера, что пронизывает его труды, оставаясь, однако, всегда под поверхностью нормального позитивистского дискурса, дабы быть обнаруженной много позже: трагедия для Вебера, заключающаяся в отделении политики от своего основания, вновь возвращает нас к концепции «исчезающего посредника» Джеймисона (обнаруживающего оного именно в трудах Вебера о протестантизме!) — государство, как политический союз, рассчитанный на успешное достижение целей, на которые становится ориентированной политика, должно неизбежно исчезнуть как непосредственное проявление политики, каковая исчезает как некая автономная сфера, область-регион на карте Бытия. Вновь, казалось бы, идеальная система Социального чувствует как будто бы врождённый страх перед чем-то более глубинным, нежели есть оно само, перед чем-то, что при этом как бы не должно существовать, есть сплошное Ничто, ибо всегда негативно, неосязаемо, отрицательно по отношению к изначальному, «скрытому откровению». Но почему мы боимся того, чего нет? Как раз-таки потому, что этого нет, сказал бы Лакан! Потому что эта самая пустота всегда человек и человеческая. Парадоксальным образом Социальное, стремящееся объяснить людей и понять их в контексте межчеловеческого взаимоотношения, словно бы боится заглянуть по ту сторону, как если бы это сделало саму науку пустой, бессмысленной, стоило бы ей заглянуть в действительный исток того, что она (наука) утверждает главным интересом для себя. В исток тотальной Пустоты, зазора. При этом сомнение в политике, как в полноценном дискурсе, можно понять — в конечном итоге, Политическое и политика оказываются не только в разных регистрах одного и того же (Воображаемое и Реальное), но непосредственно противоречат самим себе, образуя замкнутый цикл, ведущий в никуда, как лента Мёбиуса или Уроборос: тогда как политика оказывается одной из подсистем Социального, через метафору самой себя выражая процессуальность утверждения нового цельного в плоскости позитивного порядка, Политическое как бы оказывается непосредственно интенцией изнутри, которая заранее предрекает крах системы, предвещая судьбу нового порядка в и на руинах старого — новый порядок и есть (должен стать) руинами старого. Короче говоря, Политическое не просто не оказывается источником политики, но намеренно подрывает и подвергает сомнению оную систему-метафору. Данное «двойное вписывание» политики могло быть тем, что смутило в своё время Вебера, как и многие, возможно, увидевший в этом абстракцию Абсолюта куда более сомнительную, чем тот же диалектический материализм Маркса, и нельзя винить социолога в такой «недальновидности». В конечном итоге, «скованность ограничениями собственной эпохи» оказывается своеобразным метаязыком в том смысле, что его никогда не существовало. Не существовало, ибо сам язык не был создан как загадка, исключительной целью которой быть разгаданной. Не существует никакого двойного дна, однако само это «отсутствие», эта пустота оказываются не просто неким более изощрённым (истинным) недочётом языка (становящимся метафорой изначального изъяна языка, подстёгивавшего наш ум на поиск «первоначального языка»), но его частью, вписанной условностью-метафорой лаканианской кастрации. Короче говоря, то, что мы называем здесь «скованность ограничениями собственной эпохи», эдаким уже ещё не приобретённым ницшеанским сантиментом Истории, становится не просто той аурой эпохи, по которой мы также стремимся реконструировать её, но откровенно симптомом мысли, самой эпохой как эпохой любой эпохи, которой было отказано в Символической узнаваемости, в принадлежности к некоему подмножеству, чтобы быть узнанным. Отказано для того, чтобы мы, потомки будущего, смогли не просто завершить начатое до нас, приобрести нечто большее — невыразимое, сладко-томящее чувство на языке, которого никогда нет, потому что мысль теряется нитью от собачьей упряжки на снегу. Помимо самого феномена (тогда не узнанного) всегда остаётся флёр его радиации, где угадывается реликтовый фон самого человеческого рода в момент судьбоносного взрыва-рождения самой первой мысли, самой первой конечности, самого первого столкновения с Реальным?..

Но — возвращаясь в нашему вопросу-парадоксу, который можно перефразировать следующим способом. Так как мы понимаем, что политика, несмотря на всю её трагедию и противоречивость, оказывается крайне устойчивым изотопом человеческого действования, то чем должно быть то самое нечто, что непосредственно порождает этот изотоп (делает политику автономной) и при этом делает его устойчивым? Попробуем ещё раз упорядочить всё вышесказанное в безумно сжатой форме в виде лаканианских колец Борромео (рис. 2):

Так, картина сразу проясняется, когда мы наконец замечаем недостающее звено, возникающее непосредственно в оке тайфуна, остающееся за пределами дискурса, где оному не хватает места. В то время, как нам удаётся найти место остальным феноменам, мистический, загадочный, вездесущий objet petit a — объект-причина желания — встаёт на место краеугольного камня всей конструкции, позволяя нам чуть ближе (хотя бы ненадолго) приблизиться к столь желанной стабильности. Но начать нужно, как обычно, несколько издалека.

. . .

Сноски:

[1] Образ маски играет в фильме не последнюю роль, так как возникает метафорически и фактически — Ригган Томпсон (герой Китона) приобрёл славу, исполняя роль супергероя Бёрдмена, неизменным атрибутом которого была маска, за которой архетипический, теневой борец за справедливость утаивает свою идентичность. В какой-то момент, однако, эта маска оборачивается против самого актёра — его видят уже исключительно как тело-носитель Бёрдмена, роль, которую исполняет непосредственно сам супергерой, когда не спасает человечество, повергая во всеобщий восторг публику. Таким образом на протяжении всего фильма раскрывается именно трагедия Риггана-маски и Риггана-лица, каковые в борьбе за собственные автономии становятся претендентами уже на нечто большее — неизменное, беспрекословное первенство в и у основания другого.

[2] Стыд и страх. (2023, Февраль 15). Дискурс Господина. Telegram. URL: https://t.me/Shame_and_Fear/97 (дата обращения: 27.02.2024)

[3] Стыд и страх. (2023, Февраль 26). Дискурс Университета и дискурс Истерика. Telegram. URL: https://t.me/Shame_and_Fear/99 (дата обращения: 27.02.2024)

[4] Здесь и далее: Карвер, Р. О чем мы говорим, когда говорим о любви (сборник рассказов) (пер. Иван В. Ющенко) 355 Кб, 95с.

[5] Стыд и страх. (2023, Февраль 26). Дискурс Университета и дискурс Истерика. Telegram. URL: https://t.me/Shame_and_Fear/100 (дата обращения: 27.02.2024)

[6] Уходят как дискурс, образ абсолютной маскулинности, запертый в бесконечном цикле перформативности — образ морального рыцаря в доспехах исчезает посредником в тумане собственной пустоты, которая ведёт к обрыву в бездну, что смотрит в тебя… А позади остаются лишь страх, выразимый лишь злым разочарованием в себе и ненавистью к остальным, ведь в них мучительно видишь себя.

[7] Ужас в глазах жены, в её теле, когда она узнаёт о том, как её муж, обнаружив труп молодой девушки в реке во время совместного похода на рыбалку с друзьями, сообщил об инциденте лишь по пути домой обратно… спустя несколько дней… Шум воды, в котором утопают её мечты, слабым шорохом отражается в её Символическоме экран когда-то… Она и есть та женщина, ибо её больше нет, ведь нет той жизни, которая была. Кухня, стол, обед, мужчина, называющий себя мужем, автомобиль… всё остаётся прежним лишь в прежних снах и днях. Сегодня она слышит только воду, в которой тонет сама, ибо она находит в той женщине, следы, которые оставляют духи-призраки на песке.

[8] В данном случае оказывается почти что интуитивным решение указать на некое реакционное начало в правках Лиша, который избавляет мужчин от чувственности, низводя их до плена перманентной перформативности и репродукции маскулинного, а женщин — от свободы не быть объектами-причинами мужского несчастья и вспышек примитивного насилия, подпитывающего основанное на оном Символическое; от свободы не быть ретроактивной причиной маскулинной власти и быть способной к решению проблем, частью которой их заставляют быть. Тем не менее, нам стоит проявить волю и не поддаваться изначальным позывам, даже если они в конечном итоге и могут быть верными. Реакционная натура Лиша при ближайшем рассмотрении может быть (и необходима быть) также аккуратно вписана в сам дискурс Карвера: в то время, как рассказ становится позитивистским проявлением того, что можно назвать метафорой любви (дикое, безумное чувство подобное прихоти ветхозаветного, ревнивого Бога, сменяющего милость на гнев при малейшем покушении на неполноценность образа-системы объекта любви), скрывающей «истинное» значение феномена (чувственная сентиментальность, находящая своё основание в жестоком и безразличном как анти-материя (позитивно и негативно) и соответственно преодолевающая все привычные устои, отчего сам язык (lalangue) обнажает свою репрессивную сущность), сам образ-представление Лиша оказывается негативностью самого Карвера, доонтологической тенью — результатом жестокости палящего Солнца, — злым братом-близнецом, плоской проекцией объекта, находящегося на измерение выше, а потому — выражаемое и понимаемое ошибочными наложениями поверхностей, отождествляющих иллюзии. Возможная глубоко консервативная ориентация Лиша таким образом становится лишь тем нечто, что необходимо преодолеть, преодолеть через осознанное принятие, как части себя (сложного себя, которые никогда не «только лишь…»), но никак не чужеродный одномерный объект.

[9] Будрайтскис, И. (2022, Октябрь 4). Путинизм как фашизм. Почему и для чего необходимо сказать это сегодня. syg.ma. URL: https://syg.ma/@ilya-budraitskis/putinizm-kak-fashizm-pochiemu-i-dlia-chiegho-nieobkhodimo-skazat-eto-sieghodnia (дата обращения: 29.02.2024)

[10] См. "Великая трансформация" Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее. Под общей ред. Р. М. Нуреева. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. (Серия "Конференции Департамента экономической теории ГУ-ВШЭ")

[11] Так, мы видим, угадываем в фашизме элементы как левой критической мысли, утверждающей капитализм как механизм отчуждения, расчленение общества посредством коммодификации оного и самого Символического порядка, как нечто, что разрушает саму диалектику (диалектическим же образом при этом саму эту диалектику легитимируя в собственной отрицательности), наделяя экономический товар, как Вещь, загадочным мистицизмом, симптомом ложности, происходящем из позитивизации времени — мы не владеем временем, однако в условиях свободного рынка мы обязаны «продавать» его (концепция заработной платы, как-то, чего у нас нет, ибо мы сами престаём принадлежать самим себе), — так и непосредственно правых, консервативных нарративов, что взывают к нормальности как к уже истинному Миру, который лишь изредка тревожат несогласные с порядком, где несогласие — лишь побочный продукт, не более.