Суверенист по имени Мао: интервью с Кристианом Жамбе

Себастьен Лапак, Ксавье Перес, Люк Ришар для Immédiatement № 14 (июнь 2000 года)

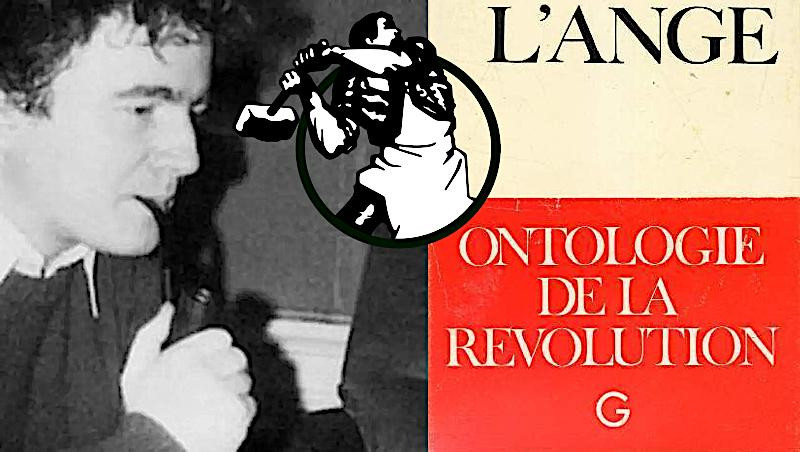

Активист Коммунистического союза молодежи (марксистско-ленинской) в лицее Луи-ле-Гран, затем вдохновитель Пролетарской левой и редактор La Cause du peuple, Кристиан Жамбе выступал одним из ведущих деятелей французского маоизма. Став философом, но не перестав обращать свой взор на Восток, этот автор многих книг, в частности Ангела (в соавторстве с Ги Лардро, 1976), Апологии Платона (1976), Руми, Солнце реального (1999), вернулся к своему пути французского красногвардейца, рассказав нам о Китае недавнего и далекого прошлого.

Immédiatement: Как можно стать прокитайски настроенным, когда вам 20 лет и вы живете во Франции конца голлистского периода?

Кристиан Жамбе: Как и все, кто в то время читал Альтюссера, Фуко и Бланшо, я открыл для себя китайский коммунизм как возвращение к первоначальному вдохновению в момент, когда я был поглощен чисто теоретическим чтением Маркса. Прогрессизм Сартра и коммунизм [Мориса] Тореза породили интеллектуальные системы, в которых в конечном счете отсутствовала живая политика. Я был учеником лицея Луи-ле-Гран. Летом 1966 года, когда началась Великая пролетарская культурная революция, я пошел в китайское посольство в Нейи, чтобы раздобыть все доступные брошюры на французском языке и Маленькую красную книжку. Я вошел в активную политику и понял марксизм в его практическом применении благодаря Культурной революции. Она показалась мне последней попыткой уничтожить социалистическое государство. Лозунг «Огонь по штабам!» резюмировал критику новой красной буржуазии, пришедшей к власти после 1949 года, и положил начало самокоррекции системы. Она стала опорой французского маоизма, т. е. Коммунистического союза молодежи (марксистско-ленинской) до 1968 года, а затем Пролетарской левой, одним из основателей которой я был. Это движение провозглашало разрыв между тем, что мы называли третьим этапом марксизма, то есть маоизмом, и «окостеневшим ленинизмом», мертвым марксизмом, который все еще практиковался и проповедовался.

— В 1969 году вы были приглашены правительством Пекина на церемонии по случаю двадцатой годовщины Китайской революции. При каких обстоятельствах?

— Я уехал в октябре 1969 года в качестве представителя Пролетарской левой и пробыл в Китае 5–6 недель. Мне показали впечатляющее количество заводов, народных коммун, а также места депортации молодых школьников в сельскую местность, и все это было дополнено ключевым моментом: парадом на площади Тяньаньмэнь в присутствии руководящей группы Культурной революции. Меня принял Чжоу Эньлай, который уделил большое внимание двадцатилетнему студенту. Китайские лидеры очень интересовались борьбой, которая велась как на Западе, так и на Востоке. Для них мы были частью друзей Китая на всех континентах, мы составляли опору их собственной внешней политики. В то время они практически воевали с Советским Союзом на Уссури. Они были твердо убеждены, что-то, что происходило в зоне конфликтов, распространится на весь мир.

— Какие воспоминания у вас остались от этой поездки?

— В Китае я сначала увидел массы. Вопреки тому, что сегодня рассказывают о Культурной революции, даже в 1969 году, когда армия вернулась к власти и революционные лидеры были поставлены на место, все еще слышался шум битвы, то есть шум народа, выражающего свое мнение самыми разными способами. Я присутствовал на чрезвычайно сложных заседаниях «борьбы–критики–реформы». На них сталкивались представители различных групп революционных повстанцев — например, из университета или с завода. Политика Мао в то время заключалась в примирении враждующих групп, которые были в жесткой оппозиции друг другу. Это происходило под эгидой подлинных представителей красной линии. Эти люди чаще всего были представителями армии, ответственными за обеспечение тройного союза рабочих, крестьян и солдат. Это явление было, очевидно, сложным, поскольку наведение порядка, начатое Культурной революцией, было насильственным. Но с другой стороны, в этих конфликтных дебатах слышался язык восстания. Был слышен диалектический принцип «Одно делится на Два». Оказавшись втянутой в гражданскую войну, которая была одновременно идеологической и материальной, китайская молодежь была непоколебима в своем убеждении, что происходит нечто неотвратимое, что возврат к капитализму будет невозможен. Она демонстрировала непоколебимую убежденность, уже живя в эпоху осуществленного коммунизма.

— Можете ли вы более подробно рассказать о своей встрече с премьер-министром Чжоу Эньлаем?

— Она была одновременно странной и немного комичной. Этот человек, обладающий огромным политическим опытом на мировом уровне, говорил со мной крайне официально, по-мандарински, даже дал мне зашифрованный совет: «То, что вы говорите, очень хорошо. Но не забывайте, что в любой ситуации всегда нужно готовиться к худшему». В остальном он без тени иронии слушал рассказы о микроскопических борьбах, происходивших во Франции… о случаях оккупации и захвата заводов. Можно было подумать, что речь шла о его собственных делах.

— Не были ли вы словно люди эпохи Возрождения, смотрящие на Грецию и убежденные, что открыли континент, способный перевернуть ваше мировоззрение?

— Меня, конечно, поразила радикальная странность маоистского Китая по сравнению с миром рынка. Всякие карикатурные вещи — например, революционные оперы — мне казались необыкновенными массовыми явлениями. Было ощущение, словно я наблюдаю нечто, подобное описанному в «Письме к д’Аламберу» Руссо как слияние общей воли в народном собрании. В подчинении, о котором с тех пор много говорили, я сначала видел конфигурацию мира, в котором сами массы были активным субъектом политики. Живые, действительно активные массы, а вовсе не подавленные свинцовым грузом директив, исходящих сверху. Функция так называемой «мысли–Мао–Цзэдуна» заключалась в том, чтобы быть источником мысли. Люди действительно мыслили и создавали впечатление, что они мыслят.

Сегодня эта реальность полностью замалчивается. Все карикатуризируется, и забывается, что Маленькая красная книжка вовсе не воспринималась как бревиарий, уж скорее как стоический трактат, как «К самому себе» Марка Аврелия. Да, у нас было ощущение, что мы открыли для себя новую Грецию. Но я бы сказал, что это была платоническая Греция. То, что я искал в Китае, соответствует тому, что Платон искал в своем путешествии в Сиракузы, — слияние философии и политики. Т.е. возможность того, что политика наконец-то станет делом мысли.

— Увлечение Китаем, о котором вы говорите, кажется чрезвычайно теоретическим. Сопровождалось ли оно чем-то еще?

— Китай, который я открыл для себя, принимал свою историческую глубину. Он сумел совместить отношение к своему интеллектуальному наследию и революционное явление. Невозможно было уйти от вопроса об искусстве и литературе. Крупнейший континент немонотеистического интеллектуального творчества относился к своему прошлому с учетом своего будущего. Мао выражался поэтическим языком, и сами тексты принимали форму, не чуждую китайской традиции. Революционные тексты, которые мы читали в французском переводе, напоминали китайскую имперскую традицию. В приверженности единству территории и в своей одержимости борьбой с феодализмом Мао наследовал национальной традиции. Его действия были созвучны древнейшим мифам китайской политической мысли. В 1969 году китайцев, даже в самые жестокие моменты Культурной революции, преследовала идея национальной независимости и суверенитета. Мао справедливо сравнивали с великими основателями империй. Он понимал, что спасение китайских масс невозможно без сохранения суверенитета. Идеалом, по словам Мао, было то, чтобы этот огромный континент жил за счет собственных сил.

— Именно Мальро подчеркнул все сходства между деяниями генерала де Голля и Мао Цзэдуна. Вы, наверное, не совсем с ним согласны?

— Тут всё было сложно. Де Голль был политическим противником. В то же время Мемуары надежд генерала и Срубленные дубы [Андре] Мальро были двумя книгами, которые читали и изучали маоистские лидеры. Нас особенно интересовала теория государства в Мемуарах надежд. Похоронные речи Мальро также имели большое значение. Все эти книги служили источником вдохновения. Для некоторых из нас к ним следует добавить Их лица [Мориса] Барреса и Нашу юность [Шарля] Пеги. Но эти симпатии оставались тайными, подпольными. Голлизм тогда воплощался в государственном аппарате, с которым мы боролись: не следует забывать, что в то время существовало соглашение между высокопоставленными лицами голлистского аппарата и советским коммунизмом, в частности, через союз с муниципалитетами Французской коммунистической партии. Это не мешало нам придавать большое значение визитам Мальро в Китай. Но мы были в затруднительном положении. С одной стороны, Китай с уважением принимал посла Франции, который представлял собой центр альянса в геополитике, простиравшейся от Парижа до Пекина через Тегеран — королевский путь. С другой стороны, принимали такого человека, как я, который вел войну с государством Помпиду. Были противоречия. Что касается меня, то привязанность к де Голлю — смешанная с привязанностью к Мао и Наполеону — появилась позже, когда голлизм отказался от сиюминутной политики. Пришлось дождаться смерти генерала, чтобы увидеть очищение голлистского идеала.

— Вы злитесь на де Голля за то, что он уступил многое Французской коммунистической партии. Разве его большой ошибкой не было то, что он пошел на компромисс с правыми, которые всегда ставили свои классовые интересы выше интересов нации?

— Гибель голлизма заключается в его союзе с центристами, особенно после 1969 года. Французские маоисты, кстати, отреагировали на это, осудив этот сговор. 18 июня 1969 года представители Пролетарской левой и диссиденты-голлисты, такие как Жак Дебю-Бридель или Морис Клавель, прибыли на Мон-Валериан, чтобы возложить венок за несколько часов до представителей государства. От имени Нового сопротивления мы решили сблизить две диссидентские традиции. Все надежды были оправданы. Чего мы не предвидели, так это худшего: возрождения социалистической левой в 1971 году. Ее победа уничтожила зародыши маоистской мысли и то, что осталось от политической радикальности. Миттеранизм стал могилой реальной политики.

— Морис Клавель, о котором вы упоминаете, охотно подхватил призывы к восстанию духа, когда-то выдвинутые Жоржем Бернаносом. Вы разделяли его стремление к освобождению духовных сил?

— Конечно. Мы воспринимали знаменитое выражение [Линь Бяо по поводу идей Мао] «духовная атомная бомба» буквально. Именно с этой точки зрения я восхищался «очагом порождения мысли», наблюдаемым в Китае. В политике всегда необходимо наличие генеративного центра, чтобы рождались политические тезисы. Вопреки утверждениям либеральной мысли, согласно которой мнения рождаются в результате своего рода самозарождения, для появления мысли необходимо политическое решение. Неслучайно в Теории партизана Карл Шмитт говорит именно о Военных сочинениях Мао. Революционный Китай доказывает, что нет нормы без решения, а значит, нет политики без решения. Если мы хотим, чтобы люди думали, чтобы «расцветали сто цветов», всегда должно быть четкое решение о суверенитете. Я наблюдал это в Китае, где один лозунг порождал бесконечное множество вариаций и даже противоречий. Неважно, какова была тема, она всегда порождала политическую мысль. Урок был прост: многообразие мыслей может исходить только из принципа единства принятия решений, который возобновляет движение политического становления. Для нас это и было Китаем. Растущее движение тем, порождающих мысль, которое усиливалось. Когда это прекратилось — а именно после камбоджийской катастрофы — мы увидели пустоту политической мысли. Во Франции это выразилось в присоединении к либерализму интеллектуалов, которые были вовлечены в левые движения.

— Присоединившись к либерализму, эти революционеры были ли не в восторге от того, что нашли в буржуазии тот вечно революционный класс, который видел Маркс?

— Их привлекли в либерализме две вещи: его утопический характер и то, что он всегда представляется как революция. Он является завершением того, что предсказывал Маркс, показывая, что буржуазия разрушает все старые формы представительства: это разрушение семьи, разрушение государства, разрушение нации. Мы далеко ушли от того, что Маркс называл буржуазной революцией. Мы подошли к разрушению человеческой личности, к созданию нестабильных монад, которые можно объединять, перемещать и эксплуатировать по своему усмотрению. Но это действительно революция, и причем худшая из всех, которые можно было предвидеть.

— Вы говорили о суверенитете, о принятии решений. В эпоху маоизма вы уже осознавали, что без территории не может быть народного согласия?

— Абсолютно, и для нас эта связь имела название: китайские крестьяне. Укорененность революционера в земле казалась нам очевидной в текстах Мао. Маоисты, которые рассматривали Китай как центр мысли, не имели ничего общего со всеми теми, кто приветствовал май 68-го как предвестника смерти нации, конца укорененности в истории, конца идентичности. По сути, май 68-го смешал людей, глубоко противоположных друг другу. Именно поэтому я хочу провести разделение между маем 68-го, который породил праздничный неолиберализм, и периодом 1969–1975 гг., оживленным людьми, способными понять определенные реалии, например войну. И нельзя сказать, что идея о том, что нация проверяет свой суверенитет на способность вести войну, является либеральной идеей.

— Вы упоминаете суверенитет, основателем которого был Мао. Однако многие бывшие маоисты присоединяются к дискурсу транснациональных элит о конце национального государства. Если бы мы хотели быть жестокими по отношению к вам, мы бы напомнили вам, что для людей нашего поколения наследием французского маоизма является газета Libération, которая ежедневно продвигает идеи кочевой необуржуазии, не имеющей привязанностей и территории, и систематически демонизирует национальное, верность и лояльность политическому сообществу. Как вы объясните, что не произошло передачи этого китайского искусства войны, связывающего решение, территорию и суверенитет?

— Китайский маоизм научил французский маоизм тому, что не следует создавать партию, централизующий и неподвижный элемент, оторванный от масс, что необходим приток пролетарской крови и движение метаболизма, т. е. постоянное возрождение центров принятия решений в диалектике между властью принятия решений и народом. Напротив, мы имели вечный троцкизм, карикатуру на окостеневший ленинизм. Мы не смогли предотвратить союз между левыми социалистами и частью крайне левых, которые не практиковали это искусство диалектики и принятия решений. Так и возник нынешний Священный союз между либералами-глобалистами и коммунистами-интернационалистами в таких СМИ, как Le Monde, где троцкизм занял важные позиции. В левизне это было самое худшее: люди, готовые капитулировать перед прогрессивным неолиберализмом. В этом деле, кстати, повинен Сартр. Именно он закрепил союз между вульгарным прогрессизмом и традиционной левизной.

— Так что же, французский маоизм не получил продолжения?

— Мы действительно стали свидетелями распада маоистской коммуны и присоединения многих ее лидеров к либерализму. Это эмпирический факт, но его недостаточно, чтобы понять, что произошло. На мой взгляд, маоизм как в Китае, так и во Франции является трансисторическим феноменом, который прошел через историю, не слившись с ней надолго. Не становясь Пеги, я бы сказал, что маоизм скорее близок к событийности типа Жанны д’Арк, за исключением величия, нежели к феномену, имеющему долгосрочные последствия для поколения и потомков. У Жанны д’Арк нет исторического преемства, но имеется трансисторическое. Сам генерал де Голль находится в этой позиции радикальной трансисторичности. Голлизм проходит через историю, не сливаясь с ней надолго. Он остается ориентиром для тех, кто идет против истории, во всяком случае: против своего времени.

Перевод с французского Артема Морозова для тг-канала заводной карнап.