Ги Лардро об истории, науке, религии и проблеме счастья

Тексты разных лет ангелиста-лаканиста, автора Золотой обезьяны и Онтологии революции (т. 1: Ангел; т. 2: Мир; в соавторстве с Кристианом Жамбе). Ги Лардро (1947–2008) также занимался сравнительной историей форм созерцательной жизни в период поздней Античности и раннего Средневековья, уделяя особое внимание сирийскому монашеству (имея диплом по сирийскому языку Школы древневосточных языков).

Подробнее о дилогии Онтология революции (кратко пересказываемой автором в третьем тексте) на русском языке можно почитать в тексте Робина Маккея «Путями моря: подступая к Теории одиночного мореплавателя Жиля Греле».

Все переводы, кроме последнего, выполнены мной; последний сделал Данила Волков. См. также переводы Александра Сковородко на Сигме — «О печалящихся» (1978, из книги Мир), «Знаем ли мы, что такое диалектика?» и «Материализм — это решение» (1999, из книги Отложенное упражнение в философии. На случай Делёза). Вкупе с ними можно составить примерное впечатление о всех четырех десятилетиях творческого пути Лардро (не считая романа Волосы Эпсилона, вышедшего в 1960-е).

- Наука — полицейская? (интервью с Бернаром-Анри Леви, 1974)

- О книге Эвелины Патлажан «Экономическая и социальная бедность в Византии: IV–VII вв.» (1977?)

- Не уступай в мышлении (Débat, n°4, 1980)

- О счастье (неопубликованная заметка для Libération, 1993)

- Да здравствует материализм! (из одноименной книги, 2001)

Наука — полицейская? (интервью с Бернаром-Анри Леви, 1974)

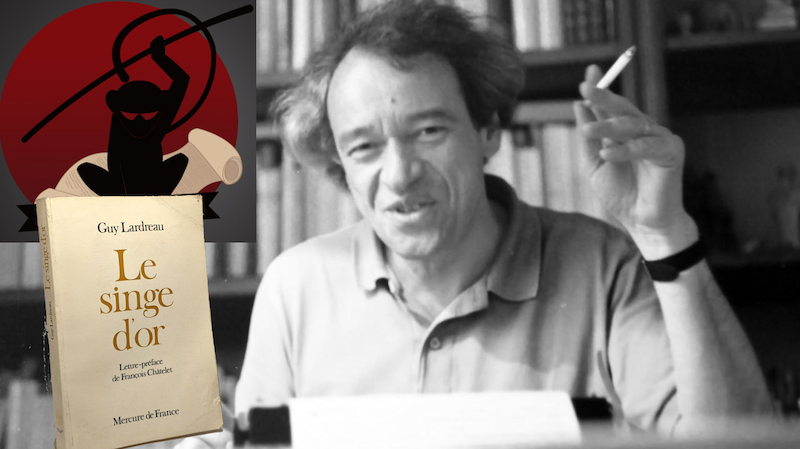

Бернар-Анри Леви: Ваша книга [«Золотая обезьяна: эссе о понятии этапа в марксизме»] (Lardreau G. Le Singe d’Or. P.: Mercure de France, 1973) представляет себя как критику науки. Критику «генеалогическую», как вы говорите, потому что, обращаясь к истокам науки (Греции), она осуждает ее реакционную «ценность»: наука, по вашим словам, стала главной ценностью полиции; в «дискурсе разума» речь идет о резонах угнетателей. Не могли бы вы уточнить свой тезис?

Ги Лардро: Я просто говорю, что с момента, когда возникает разрыв между Трудом и Мыслью, не только созерцатель живет за счет «сверхтруда», вымогаемого у производителя, но и само созерцание, которым он оправдывает свои привилегии, оказывается возможным только на фоне вымогательства у производителя «сверхзнания», как пишет Мишель Фуко. И я считаю, что наука не составляет исключение из этого общего правила. Отсюда совершенно не следует, что, по моему мнению, наука не существует: я нигде не отрицаю реальность движения, посредством которого наука вырывается из своих условий возможности, я нигде не отрицаю, что там, где наука рождается из технического заказа (и я даже не говорю, что это всегда так), она рождается лишь для того, чтобы произвести свой вопрос как разрыв; напротив, я говорю, что сущность науки заключается в том, чтобы зарождаться, отрываясь от своих условий возможности, — и зарождаться только таким образом; наука зарождается только из вымогательства знания, от которого она сразу же отрывается, но при этом она сразу же маскирует вымогательство как таковое.

Особенность ее зарождения, таким образом, допускает два подхода, две «интерпретации»; обе кажутся легитимными и легко оправдываемыми: одна подчеркивает разрыв, то обстоятельство, что научное знание научно лишь потому, что не имеет ничего общего с знанием, из которого было извлечено; другая подчеркивает, что без вымогаемых народных знаний наука никогда бы не появилась. Легко понять, что для меня является решающим [tranche]: одна интерпретация только повторяет исключение производителя Разума, другая дает нам возможность нового анализа знаний как места конфликтов и орудия столкновений.

Благодаря разделению труда мышление фиксируется в Мысли, капитализация буквы здесь обозначает эффект монополии: мышление производителя сконцентрировано вне его самого, на неузнаваемый манер, в созерцании как мощи Господина. Отсюда и общая полицейская функция знания: обеспечить абсолютную зависимость рабочего.

Точнее, в случае крупной промышленности: перед безголовым рабочим частичного труда, чье тело является фрагментом его собственного тела, наука сосредотачивается в Капитале как власть Капитала над Трудом.

БАЛ: Однако этот тезис опирается на постулат, проистекающий из маоизма и который представляется мне спорным: если можно (а это даже нужно) осуждать престиж науки, то потому, что массы — «широкие» массы — совершенно не нуждаются в ней, чтобы мыслить. Массы, как вы говорите, всегда правы; и, следовательно, правы против самого Разума.

Я нахожу это спорным, т. к. всезнающие и непогрешимые массы в значительной степени являются массами воображаемыми. Эфемерные и непостоянные, они распадаются, едва образовавшись. «Массы» всегда правы, кто бы спорил. Но я добавляю, уточняя это понятие, что они существуют только раз в столетие: когда их одушевляет Великое Желание революции… Отсюда, на мой взгляд, и необходимость науки. В качестве дополнения к несостоятельному народному слову. В качестве замены ясновидения масс…

ГЛ: Я вовсе не говорю, что массы способны мыслить без науки, т. к. всегда правы. Я говорю: массы мыслят — и обязательно против науки, против Разума, которые всегда суть угнетатели. Речь идет ни в коем случае не об истине — я не притворяюсь, что массы выступают хранителями semina veritatis, как вы говорите, — а о возможности самостоятельной мысли. Когда я противопоставляю собственной мысли масс их мышление «как мыслящих вне себя», я хочу сказать (вероятно, весьма неуклюже) лишь следующее: какова бы ни была сила так называемой господствующей идеологии, какова бы ни были значимость и глубина отпечатка Власти (я не настолько наивен, чтобы полагать, будто массы могут их избежать), мятежные мысли [pensées rebelles] обязательно обладают сущностной автономией. Довод прост: раз они бунтуют, то в сердцевине мысли масс должно находиться не отречение [dénégation], но отрицание [négation], которое ускользает от отпечатка им отрицаемого, от центрального тезиса угнетателей, от тезиса, из коего рождается Разум, гласящего, что угнетение вечно. Иными словами, если массы, по моему мнению, мятежны, то они не существуют раз в столетие; это означало бы, что история имеется раз в столетие. В сущности, вы остаетесь здесь верным Истории Нации, которая всегда монополизировала Мысль и Слово, насильно налагая некий ритм (с образом кратких всплесков, бессмысленных и беспощадных, некоего Зверя, обычно дремлющего), прикрывая своей легкомысленной болтовней молчаливые преступления, с помощью которых другая Нация никогда не перестает нападать на свою власть. Я считаю, что массы всегда находятся в состоянии восстания [état de rébellion], что они всегда противостоят власти. И это, как мне кажется, гораздо ближе к тому, чему нас учат исторические исследования последних лет, нежели старый образ всплеска.

Но недостаточно просто признать существование этой схватки. Могут возникнуть две мысли:

- Либо: всегда существовало угнетение, всегда существовал бунт, и так будет вечно. Я попытался показать, в чем заключалась эта позиция — в том, что истории не существует, — после того, как она побыла позицией Гоббса, а затем и Фрейда. Если я считаю Лакана самым глубоким мыслителем, которого мы имеем сегодня, то это из-за того, что он дал наиболее безупречную систематизацию этой позиции и, таким образом, запретил любой мысли, которая хочет быть мышлением истории, довольствоваться подобиями;

- Или же: угнетение было всегда, но не будет существовать вечно; борьба, столь же древняя и постоянная, как и само противостояние, которую ведут против него угнетенные, приведет к победе.

Мысль делается историческим мышлением или отрицанием истории не из-за того, как ею рассматривается прошлое, а из-за того, что ею говорится о грядущем. Из-за того, какое она держит пари в отношении грядущего.

БАЛ: Вот именно — ваша книга также держит пари, что угнетение не вечно, что освобождение возможно и что Руссо, по-вашему, прав, в отличие от Гоббса. Но эта ставка, к сожалению, опирается на тезис, который, на мой взгляд, несостоятелен: что история имеет некий смысл или направление [sens], что она неуклонно продвигается к триумфу угнетенных — в соответствии с тем, что вы называете «глубоким гегелевским оптимизмом», Дух никогда не теряется…

На что можно возразить: все свидетельствует как раз об обратном. Что Дух действительно спёртый, а революции замерли. Что история бессмысленна и никакое провидение ею не управляет. Итак, еще раз: наука необходима затем, чтобы изменить ход истории и исправить ее заблуждения. И здесь тоже логика замещения: наука заменяет провидéние…

ГЛ: В выражении «смысл истории» [sens de l’histoire] содержится страшная двусмысленность. В нем содержатся две пропозиции и их объединение: история имеет смысл (направление, как говорят об ориентированном векторе) и сигнификацию (и именно это означивание исчерпывается этим смыслом). Я говорю — и именно здесь я не могу согласиться с тезисом «история бессмысленна» — что необходимо разделить два значения слова «смысл», необходимо устранить двусмысленность.

Я считаю, что история не имеет смысла. Как мне кажется, на это ясно указывает вся моя критика матрицы-Матрешки смысла. На этом уровне, действительно, нет общей истории, но имеются истории. «Всё есть история» никогда не означало для меня, как вы, кажется, полагаете, «(некое) Всё есть история», но каждое отдельное явление есть история, причем история только отдельного явления. Что еще может означать этот флаг, который я себе выбрал — он стоит того, что стоит, и на данный момент я придаю ему лишь символическое значение — исторического номинализма?

Эта отвратительная идея «смысла истории», как известно, в значительной степени пришла к нам из христианства; по крайней мере у отцов церкви хватало здравого смысла [bon sens], если позволите мне эту шутку, видеть в ней зло. Таково величие средневековых формулировок — наподобие mundus senescit, nova ac pessima [лат. ‘мир стареет, меняется и ухудшается’], — чье достоинство сегодня заключалось бы в том, чтобы по крайней мере внести смятение в глупый оптимизм прогресса. Отсюда моя симпатия к одному из самых глубоких тезисов Руссо: дела идут всё хуже и хуже. Выгода от этого смятения может заключаться только в том, чтобы донести идею о том, что нет никакого смысла — ни хорошего, ни плохого. И именно отказ от смысла, постулирование разнородности эпох в истории позволяет мне надеяться на амнезию.

Но я также думаю, что все эти истории — истории одного-единственного конфликта, одного единственного столкновения. Именно на этом уровне я не боюсь вернуться к метафизике и к идее всемирной Истории [Histoire générale]. Или, скорее, поскольку речь идет о столкновении, к двум всемирным историям, каждая из которых рассказывает от имени Нации (как говорил Дизраэли), ее поддерживающей, об одном и том же деле.

Если я отвергаю любую идею смысла или направления, такого как прогресс или регресс, то я также считаю, что у истории есть единственная сигнификация; или, другими словами, что истории — как истории единичных событий, истории разрозненные — подчиняются единственной движущей силе: борьбе с угнетением. Вот почему я просто не могу согласиться с тем, что говорит Лакан о воображаемом смещении: если я и признаю в марксистской версии «смысла истории» древний фантазм Запада, чью генеалогию еще предстоит прояснить, где Маркс соседствует с Боссюэ, то я также вижу в нем признание движущей силы. Отсюда мой привет Марксу — это не алиби, как вы выражаетесь, а вполне реальное приветствие тому, кто (а таких людей не так много, чтобы ими можно было пренебречь) стремился создать другую Историю, историю другой Нации (с каким успехом? это один из основных вопросов книги). Я отказываюсь служить тому, чтоб его имя использовалось для разжижения бунтарской речи [discours de révolte], дабы признать: с ним навсегда зарождается речь, доселе еще не слыханная. Возвращая его миру в эпоху, когда этот дискурс еще только разгорается, я, как Отец Науки, действительно его растворяю. Но движение, посредством которого я говорю: марксизм существовал всегда, — является не движением, посредством которого я его стираю, но движением, посредством которого я его сохраняю.

О книге Эвелины Патлажан «Экономическая и социальная бедность в Византии: IV–VII вв.» (1977?)

Наконец-то опубликована диссертация Эвелины Патлажан.

В Ангеле я уже выражал ей свою благодарность. Я хотел бы воспользоваться выходом этого издания в качестве повода, чтобы рассказать, насколько эта образцовая историческая книга интересна с точки зрения наших дней.

Византия: для непосвященного это имя вызывает ассоциации с невероятной утонченностью, красотой, роскошью и сладострастием. И действительно, как она сама говорит, Патлажан не могла без «благих намерений» отправиться на поиски лица без-лиц, этой массы униженных и оскорбленных, на которой возвышается блестящее византийское здание. Но «благие намерения» оказались — и это не случайно — благими намерениями для историка, потому что бедность, понятие без позитивности, чистое различие, «в конечном итоге не могла быть определена иначе, как с отсылкой на все общество, как экономический и социальный предел».

В результате мы получаем не просто заслуживающую похвалы картину нищеты простых людей, возвращающую нам теневую и забытую сторону истории, но и новый ключ к пониманию всего этого общества.

И фундаментальную проблему, которую она ставит: я имею в виду проблему «христианизации». Именно поэтому книга Патлажан, как я уже сказал, затрагивает ряд проблем, которые волнуют наше время. Не только потому, что мы все еще в значительной степени подвержены этой «христианизации», по-прежнему в значительной степени ее осуществляем, но еще более потому, что на конкретном историческом примере можно увидеть, как «великая мысль», мысль «тоталитарная», призванная управлять всей жизнью, может быть точным орудием изобретения, адекватным средством, с помощью которого общественный господин обеспечивает свою экономическую и социальную реформу.

Хронологическое деление, которое дает Патлажан, в целом выглядит так: от официальной христианизации империи до потрясений VII столетия, из которых возник другой мир. За эти несколько веков произошло удивительное культурное развитие, чью историю, по словам Патлажан, еще предстоит написать, — и отсюда-то мы и родились. Скромно заявляя, что она написала лишь экономическую и социальную преамбулу к такой истории, мне кажется, что на самом деле она заложила несколько решающих вех.

Все согласны с тем, что христианство было той культурной формой, в рамках которой случился переход от «античного мира» к «средневековому». Но какую на самом деле роль сыграло христианство в этом процессе? Обычно решающую роль играют только философские априори, а объяснением служат различного рода метафоры.

Однако Патлажан, напротив, предлагает нам конкретное исследование, которое позволяет нам начать понимать, как христианство — не только в качестве «мысли», но и в качестве способа восприятия и ощущения мира, семейных отношений, работы, секса и смерти — послужило орудием экономических и социальных перемен. Не только завеса, скрывающая новое угнетение, опиум, усыпляющий угнетенных, но и орудие изобретения новых форм эксплуатации и порабощения, новых форм труда, обращения, обмена; не только маска, за которой скрывается реальность социальных связей, но и сама пресс-форма, в которой они отливаются.

Нет, христианство не было попросту «культурными одеяниями»; дискурсом, который предлагал в «языках текстов» новую классификацию социальных различий, решительно экономическую — или, скорее, одновременно и экономическую, и религиозную — классификацию, вытекающую из городской структуры, заменяющую старые гражданские отношения строгой антиномией богатых и бедных и тем самым осуществляющую в рамках социальных отношений перераспределение, соответствующее изменению социальной формации; или дискурсом, в котором с милосердием формулируется новый способ мышления об этом сущностном способе обращения товаров, коим в рассматриваемом нами типе общества является «безвозмездная передача» [transfert gracieux]. Оно внесло большой вклад в конкретное преобразование всего функционирования этого общества. Оно не просто сделало терпимым, придав ему смысл и вписав в некий порядок, невыносимое новое угнетение, а фактически сформировало его.

Необходимо подчеркнуть сущностно важную роль монастырей в этом отношении.

Разве не в этих «трудолюбивых казармах», какими являются пахомиевы монастыри, разрабатываются новые формы труда?

На мой взгляд, особенно наглядным примером служит семейная связь. IV век характеризуется «странной и кратковременной свободой»: между двумя цивилизациями, между двумя системами ограничений возникает некое колебание, движение, в чьих пределах возникают отклоняющиеся формы протеста, которые, кажется, направлены против социальной связи как таковой — например, еретическое осуждение брака и деторождения, которое не является сектантским, групповым, но, по-видимому, связано с подлинным массовым движением. Историческая роль монашества заключалась в том, чтобы сдержать и направить этот отказ в сторону регламентированного безбрачия, что позволило семейным узам переосмыслиться и укрепиться.

Если мы не желаем ничего упустить, нам еще следует дать представление о богатстве конкретных анализов, с помощью которых Патлажан удается «вернуть бедным эту материальную глубину человеческой жизни», проследить в деталях систему различий, посредством которых проживаются бедность, режим питания, жилье и погребальные места, патология и смертность. Следует также подчеркнуть методологическое богатство ее исследования: каким образом, в соответствии с какими требованиями, используя какую документацию решать проблемы количественной оценки, которые затрагивают общества, не имеющие статистических данных? Как адаптировать вопросы, которые мы сегодня считаем актуальными в этих областях, но которые возникли в результате изучения совершенно других обществ, к материалам, коими мы располагаем для данного общества?

Тем не менее я не думаю, что заблуждался, когда делал особенный упор вот на чем: что в этой книге нас учит тому, чем была эта идеологическая революция, которая нас сформировала, и, более того, какими могут быть связи между «мыслью» и конкретными средствами порабощения [assujettissement] людей.

Не уступай в мышлении (Débat, n°4, 1980)

«Ибо мы имеем дело со свободно действующими существами, которым хотя и можно заранее диктовать, что они должны делать, но нельзя предсказать, что они будут делать…» Так Кант формулировал наразрешимый характер будущего человечества для тех, кто пытается вывести его из опыта. Даже если мы не согласны с Кантом в том, что эта неразрешимость заключается в свободе, сегодня мы настолько чувствуем, что больше ничего не понимаем, настолько лишены каких-либо законов, которые делали бы понятным сам «ход» истории, что, по-моему, вывод будет тем же. И это, вероятно, одна из наиболее заметных черт современности, по крайней мере для многих интеллектуалов: крах — в сфере мысли, я хочу сказать, — марксизма, который делал нас такими умными, такими мудрыми, вернул нас к ощущению если не «свободы», то по крайней мере к ощущению абсолютной контингентности «карнавала» истории. Однако если у мышления и есть своя роль, свои специфические задачи, то у него нет своего будущего: «интеллектуальное будущее», понимаемое строго как будущее, это попросту будущее — и мы ничего не можем сказать о нем.

«Долг» вопроса не может пониматься как знак необходимого будущего, его можно понять лишь как чистое «должно быть», посредством которого этика мысли ставит перед собой задачи. Вопрос, следовательно, заключается вот в чем: как сегодня «ориентироваться в мышлении»? Каковы неотложные задачи мысли?

Но никто не мыслит иначе, кроме как исходя из своего собственного опыта, и никто не может притязать на то, чтобы мыслить «за всех». Поэтому я не имею иного намерения помимо указания, как, говоря словами Декарта, я пытался реформировать свои собственные мысли. Посему прошу прощения за интеллектуальную автобиографию, флер которой неизбежно приобретает мой ответ: какой смысл устанавливать задачи для мысли, если не для того, чтобы их устанавливать для себя, и как назначать задачи, если не в связи с пройденным путем, принятым направлением [orientation]?

Я бы сказал, что основная проблема заключается в истории нашего отношения к знанию как таковому.

Некогда безумная надежда «раскроить надвое историю мира», «преобразовать человека в его глубинной сущности», «перевернуть небо и землю» — короче говоря, то, что многие из нас подразумевали под термином «маоизм», — ставила перед интеллектуалами, питавшими эту надежду, и особенно перед теми, кого судьба привела к философии, задачу если не простую, то четко сформулированную: речь шла о том, чтобы помочь идеологической революции, которая сотрясала все империалистические метрополии, путем проведения глубокой критики общественного разделения труда. Осуждать в знании одну из разновидностей и одну из основных составляющих деспотизма, показывать, как, будучи плодом неравенства и воспроизводя его в себе, знание в свою очередь становилось его принципом, как Разум находил свою истину в исключениях, из которых он состоял. Демистифицировать знание не только как основанное на вымогательстве сверхурочного труда, которое оно маскирует и легитимирует, но и как производное от другого вымогательства, удваивающего его, вымогательства единственного реального знания: того, которое массы приобрели в опыте производства. Так, мы могли сделать единственное легитимное использование ложного знания, которое нам было передано: пронзив мистическое облако, которым оно окутано, заставив его вернуться к истоку, о котором оно не хочет ничего знать, раскрыть машину угнетения, из которой оно происходит и которую оно увековечивает.

Знание, как мы считали, было культурой «мучителей и палачей», если прибегнуть к словам Ницше: в нем не было ничего, кроме огромного опыта того, как угнетать, калечить, мучить — короче говоря, всей памяти угнетения. Отсюда и возникла безумная греза об абсолютно чистой доске, о совершенной амнезии, которая пронизывала Культурную Революцию (по крайней мере, так она выглядела в наших головах) и обрела свою завершенную форму в кхмерской революции.

Когда надежда разбилась о реальное, когда мы научились признавать в этом реальном фигуру высшего Господина, как говорит Гегель: смерти; когда мы начали задаваться вопросом, как же одно из самых мощных мечтаний об освобождении в истории человечества могло быть чревато таким разложением, мораль тогда навязала себя, отменив вынесенное против нее решение революционного видения истории, в качестве единственно возможной позиции для тех, кто не хотел мириться с миром таким, каков он есть, и соглашаться со злом. «Революция», собственно говоря, подвешивала или приостанавливала мораль: с точки зрения Истории, рождавшей новый мир, чистый жест отказа индивида, акт неповиновения свободной воли, чтобы бороться в этом мире с несправедливостью и угнетением, ведь так смешон? Речь шла не о том, чтобы проявить свою индивидуальность — как говорят: свою злобу, свою гордость, свое отвращение — а, напротив, о том, чтобы слиться с массами, которые были ответственны за рождение нового мира. Однако после поражения великой исторической иллюзии, после того как великие пустые знаки, под которыми Революция, как и любой господин, чтобы удержать связь, требовал от нас объединять наши действия и слова, мы вновь обрели мораль после Фрейда как единственное тормозное средство, сдерживающее влечение к смерти, единственную силу, способную связывать людей между собой, чтобы не разразилась ужасная истина об их разобщенности, не связывая их, однако, к худшему, а с небольшим бонусом в виде мягкости.

Но речь не шла о замене одного «порядка мира» — другим, морали как таковой — политикой как таковой, одной тоталитарной системы смысла — другой: напротив, мы хотели подчеркнуть чистое измерение сингулярного протеста, удержать этику на этом тонком краю: чистый жест ухода, уклонения от послушания, посредством которого, упорствуя в нежелании уступать, субъект утверждает свою автономность. Кант с Лаканом, в общем. И от второго мы взяли максиму, высказывающую этику психоанализа: не уступай в своем желании.

Итак, не мораль, не поддающееся высказыванию содержание нравственности, а чистая форма моральной установки — то, что, с точки зрения философа, требовалось для ее основания, мы с Жамбе пытались выразить в Мире.

С этого момента также потребовался полный переворот в отношении к знанию.

И не только по той тривиальной причине, что, утратив иллюзии иного мира, во имя которых мы ее осуждали, «культура» теперь казалась тем, что делает этот мир пригодным для жизни — музыка смягчает нравы, и только «цивилизация», говоря словами Фрейда, может хоть немного сдерживать агрессивность. Кроме того, как мы могли видеть, несколько лет назад мечта о человечестве, страдающем амнезией, стала реальностью: хватало всего, чтобы броситься в библиотеки!

Но еще и по другой причине, помимо этой, чересчур общей: в конце концов, это ведь наше дело — дело нас, интеллектуалов: знание, его поддержание и производство. Конечно, не в том смысле, что оно наша вотчина, наше «исключительное» удовольствие в том смысле, в котором Руссо понимал это слово — как удовольствие от исключения: тот путь, который мы прошли, мы прошли не ради того, чтобы в конце концов обрести глупое блаженство мандарина, — а в том смысле, что в него вкладывается наше желание, которое составляет нашу жизнь: libido sciendi. И именно этому желанию подчиняется собственная задача интеллектуала, задача моральная, заключающаяся именно в том, чтобы не уступать его.

Если мы не должны создавать мораль, если не нужно предписывать права и обязанности, составлять каталог пороков и добродетелей или объяснять простым людям (как это делала, например, монашеская мораль), как вести борьбу за добродетели, противопоставляя им пороки, но если каждый субъект отсылается к своему автономному решению, то не сводится ли задача философии к рациональному повторению этической необходимости, к бесконечному повторению нескольких довольно общих тезисов, в которых все это заключается? Я так не думаю. Иные, впрочем, в наши дни, похоже, занимаются сугубо и именно этим, и сие зрелище подтверждает мое убеждение. Нет, задача интеллектуала, который рисует свое будущее, если оно у него есть, состоит в том, чтобы снова осмелиться мыслить самостоятельно, снова иметь мужество пользоваться собственным разумом, как сказал бы Кант, производить знание. Его моральная задача не может заключаться в том, чтобы повторять другим, что нужна мораль, а в том, чтобы определить для себя требование, которое заключается в том, чтобы не уступать в своем желании познавать.

И к фигурам власти, которые мы традиционно признавали как заставляющие нас уступать, с хитростью или без, в вопросах мышления — религия, моральный порядок, военный идеал и т. д. — как мы сегодня знаем, нужно добавить еще одну, насчет которой многие щедрые интеллектуалы на протяжении десятилетий могли думать, будто бы в ней заключается их достоинство и их императив: активизм [militantisme], «ангажированность». Поймите меня правильно: я критикую не отказ, не моральное возмущение, которые заставляли выступать против нищеты и эксплуатации, против несправедливого суда, против войны в Алжире или войны во Вьетнаме, но лишь веру, что это возмущение должно было дисциплинироваться и коллективизироваться в форме «ангажемента», что оно должно было подчиняться иным правилам помимо тех, которые возмущение диктовало само себе, согласиться признать во имя своей борьбы существование вещей, для которых мысль не имеет значения, и существование табу для мысли — смирение, посредством которого оно отрекалось от своей сущности и где сопротивление одному господину превращалось в призыв к другому господину, который также не имел для них других слов, кроме извечного восклицания: «Не думайте, подчиняйтесь!» Именно эти слова объединяют активизм с традиционными фигурами запрета Разума, которые Кант перечислял в «Что такое Просвещение?» — эти слова и утверждение, которое они заключают в себе: есть точка, в которой мы должны преклонить колено, а вместе с нами и мысль, точка, за которой мысль не проходит, порог, на котором необходимо отречься от всех других добродетелей, кроме послушания. Так, Разум Борьбы заменяет нам разум, старый Разум государства, и странная игра обмена, если не шантажа, навязывает свои правила: если ты возмущаешься правыми, то не можешь возмущаться левыми, если ты осуждаешь американский империализм, то не можешь осуждать советские лагеря, если ты поддерживаешь справедливую борьбу, то не можешь осуждать «перегибы» масс, если ты желаешь лучшего мира, то не можешь отчаиваться в Бийанкуре… Все это тривиально, но именно это на протяжении десятилетий мешало интеллектуалам думать о том, о чем было бы крайне важно думать.

Так на протяжении многих лет действовало и до сих пор в значительной степени действует табу среди левых: в глубине души мы, французские интеллектуалы, всегда боимся, что нас заподозрят в том, будто мы могли быть не на правильной стороне во время дела Дрейфуса! И этот страх помешал многим вещам работать. Пришло время понять, что история нашего участия в общественной жизни была в равной степени историей нашего подчинения и нашего сопротивления.

Я считаю, что здесь есть решающий момент для нашего будущего: чтобы все больше и больше из нас отказывались рассматривать это как результат «ангажированности»; чтобы все больше и больше из нас не признавали никаких высших ценностей, которые сдерживали бы мысль, не признавали никаких других ограничений для его проявления, кроме ограничений нашего разума, не подчиняли задачи Разума никаким другим задачам. В сущности, «интеллектуальное будущее», если оно существует, будет характеризоваться тем, что впервые за долгое время оно окажется именно интеллектуальным.

Сказанное мною ранее о том, как я понимаю моральную установку, как мне кажется, воспрещает понимать это предложение как выражение идеала «отстранения» [dégagement], если под ним понимать публичное согласие с миром таким, каков он есть, а в остальном — частную жизнь, презрительное уединение в старой башне из слоновой кости. Но я считаю, что протест может и должен оставаться делом субъекта, и что это самое ценное, чему нас научил опыт прошлых лет для будущего. Таким образом, я также убежден, насколько это возможно, что борьба за права человека в мире выступает в обозримом будущем основной задачей Разума — но именно задачей Разума. И я очень обеспокоен, когда вижу, как в наши дни иные создают себе на скорую руку альтернативную политическую идеологию и посвящают себя ей с «самоотверженностью» [abnégation], в коей я узнаю стихию активизма. Особенно беспокоит, когда это интеллектуалы, и я вижу, что «защита прав человека» подменяет им творчество и мышление: и здесь снова видно, как активизм заставляет их уступить то, что они, по идее, должны отстаивать.

Несколько отступая от того, только что было сказано, все же пророню пару слов о чудесной машине для производства мысли — потому что от ее использования интеллектуалами, во благо или во вред, несомненно, в значительной степени зависит их будущее: я имею в виду то, что называется «медиа». Что может быть более естественным, помимо нарциссического удовлетворения, чем желание, когда нечто публикуется, быть услышанным как можно шире? О да… Вопрос в том, возможно ли таким образом донести то, что мы хотели обнародовать, или же доносится совсем другое. Дело в том, что «медиа» тоже используют тысячи уловок, чтобы подавить нас и в конечном итоге заставить уступить в мышлении: требования публики являются не менее грозным политическим оружием, нежели те, о которых мы говорили выше, и они также умеют навязывать свои табу. Тем более что мы, люди книги, не знаем, как работают эти механизмы, и, будучи совершенно беспомощными, когда мы поддаемся им, оказываемся связанными по рукам и ногам: однажды очухиваемся ошеломленные, видя перед собой приписанную нам мысль, в которой ни черта не узнаем, ошеломленные тем более, что «медиа» тогда совершили этот дополнительный трюк, чтобы поиздеваться над нами как над теми, кто продался им. Следует найти правило, которое бы нас ориентировало, ведь речь идет не только о «чести» интеллектуалов, но и о самой их жизни, без всякого преувеличения: если они не будут осторожны, они в конце концов будут задушены «свободой» «медиа», где все сведённые к тривиальному дискурсы пересекаются и аннулируются, и она гораздо более надежна, чем самая страшная цензура. И этим правилом, опять же, мне кажется, служит то же самое правило этики; только оно, я полагаю, может дать нам, в зависимости от того, подчиняются ли ему «медиа» или нет, критерий, позволяющий принять или отклонить их рекламу: и здесь мы не должны уступать в мышлении. Я знаю по крайней мере один замечательный пример: Лакан в его Телевидении.

Но что же знание?

Вопреки тому, что иногда говорят, мне кажется, что сегодня я вижу у многих признаки огромной жажды знаний — как будто после сновидений, в коих сон нашего разума порождал чудовищ, мы вновь обрели твердую почву позитивных знаний; я не могу не вспомнить фразу Бодлера после опиума: «Бедное человечество вернулось на родину».

И я хотел бы сказать несколько слов о знании, которое меня занимает, — не потому, что нет сотни других, которые могут заинтересовать философа, а потому, что оно, как мне кажется, затрагивает суть нашей проблемы: историю религий. Мне кажется, что она, во-первых, имеет решающее значение для истории как таковой и для мысли в целом именно в той мере, в какой самая мощная теория истории, которой мы располагали до сих пор, — марксизм, — всегда была неспособна сформулировать что-либо вразумительное о религии, что действительно касалось бы ее свойств — просто потому, что, включая в себя секуляризованную теологию, она предполагала религию как свое необходимое немыслимое. Но если, на мой взгляд, развитие этой науки, истории религий, имеет первостепенное значение, то это еще и потому, что, именно поскольку она осталась немыслимой в марксизме, религия может вполне перенять надежду, на которую он опирался и которую он сам унаследовал от нее. С незапамятных времен человечество грезит о чем-то… говорил молодой Маркс. Пора очнуться, пока сон разума не породил на этот раз целую сарабанду пап и аятолл.

На этот раз это проблема нашего будущего: сможет ли человечество жить без великих надежд? Сумеет ли оно достичь «совершеннолетия», чтобы, по Канту, наконец достичь «Просвещения»? Возможно, это и есть великая задача современного европейского человечества: после того как оно опьянило мир большими надеждами, показать ему, что можно обходиться и без них.

Вот как я вижу «будущее» мысли — и в особенности философии, поскольку я люблю ее стиль: чтобы она снова стала «серьезным делом», как говорил один человек, делом знания. И возможно, от того, реализуется это будущее или нет, в значительной степени зависит наше будущее в целом. В настоящее время я постоянно перечитываю лекцию, которую Гуссерль прочитал в 1935 году на тему «Кризис европейского человечества и философия», и не могу не думать, что ее последние страницы ныне вновь звучат как настойчивое предупреждение:

Есть два выхода из кризиса европейского существования: закат Европы в отчуждении ее рационального жизненного смысла, ненависть к духу и впадение в варварство, или же возрождение Европы в духе философии…

Сумеем ли мы не уступать в мышлении, делать и длить философию «как идею бесконечной задачи», как говорит Гуссерль? Вот, по-моему, вопрос, который ставит перед нами наше будущее.

И поскольку Европа, несмотря на свои неудачи и кризисы, остается на данный момент единственным местом в мире, где более или менее можно жить, и поскольку в конечном итоге она обязана этим Разуму, ответ касается не только интеллектуалов: он затрагивает, как бы громко это ни звучало, судьбу всего мира.

О счастье (неопубликованная заметка для Libération, 1993)

Мы утратили всякую надежду.

Для моего поколения это само собой разумеется. Но это наблюдение не делает размышления о счастье устаревшими, а напротив, возвращает к нашим заботам. Исчезли ключевые слова, в которых было прописано будущее счастье, сама его возможность, счастье вновь становится проблематичным.

Иными словами, судьба эпохи заключается в том, чтобы заново открыть этику как главную цель, которую ставит перед собой философия. Этику не в старомодном современном смысле, а в классическом, который Фуко открыл заново как новую программу: забота о себе — о своих представлениях, о своих привязанностях, о своем теле, особенно страдающем, — посредством которой субъект стремится примириться с самим собой, извлечь из себя удовлетворение.

Нашей отправной точкой будет плоская пропозиция, которую мало кто отвергнет: История как место, где Разум ожидал реализации суверенного блага, вся вышла, мы испытываем ее нехватку.

Отсюда не следует, что мы должны отказаться от бунта, к которому нас призывала историческая иллюзия, — единственная идея, ее оправдывающая, заключается в том, что последняя может найти конец: тезис состоит не в том, чтобы ограничить восстание, а в том, чтобы его обобщить.

В любом случае, остается требование Разума, чтобы благие действия имели какие-то эмпирические последствия, как на том настаивал Кант — один из первых, кто увидел в истории возможный ответ на вопрос о надежде.

Где отныне будет удовлетворяться этот интерес?

То, что мысль должна оцениваться по материальным следствиям, которые она должна произвести, — это («нетривиальный», как не так давно напомнил нам Мильнер) тезис, с которым «модерность» вышла на новый уровень.

Долгое время Природу просили подтвердить эти следствия. Разум все еще должен был видеть свое действие в обладании вещами. Вскоре, как свидетельствует Руссо, стало очевидно, что разум вступает в странные отношения с самим собой.

Господство человека над природой закрепилось за счет усиления порабощения человека человеком. Поэтому требование переместилось в Историю, и мысль оценивалась по следствиям, которые она могла произвести там.

Теперь, если Разум больше не ожидает ничего, что касается его конечной цели, ни от своей отметки [marque] на природе, ни от своей записи [inscription] в истории, где он найдет ответ на свой вопрос о возмездии или о возможной гармонии между своим законом и законом мира?

Как если бы ему было необходимо повернуть время вспять, влить будущее в прошлое и преодолеть модерный разрыв, который сделал его ответственным за свои мирские следствия; как если бы ему было необходимо восстановить связь с Грецией, коль скоро мысль никогда не имела других следствий для измерения кроме тех, что вытекают для человека из самого себя. Короче говоря: вернуться к этике.

Итак, если мы, однако, примем в качестве основы морали как таковой (не некой морали: сама возможность множественности морали разрушает ее понятие), в соответствии с ее притязаниями, кантовское положение, требующее, чтобы она получила определение только за счет épochè счастья, и исключим этику, то задача заключается в следующем: переосмыслить кантианство так, чтобы уполномочить Закон интегрировать сингулярную заботу. Несомненно, отсюда следует, что Разум сначала должен сделать себя доступным для страдания.

Подведем итог: если Разум больше не ожидает счастья от своего применения к Природе, тем более от своего осуществления в Истории, и если он может отказаться от требования счастья, только отказавшись от самого себя, то он может надеяться лишь на такую сингулярную практику, на которую способен каждый человек.

Не требуется ни отступления, ни отречения, ни отторжения — в том, что касается счастья, спрашивать только самость, лишь с себя. Настолько, что субъект даже может по случайности отказаться от счастья для себя, без того чтобы ощущать при этом меньше призванности предназначением Разума, ибо обратное было бы неприемлемо. Однако именно такая взаимность подразумевалась бы, если бы он, пусть даже только для себя, отрекся от идеи счастья.

Короче, я твердо убежден, по причинам, практически противоположным тем, которые побудили Сен-Жюста изобрести эту свою знаменитую лучезарную логию, что «счастье — новая идея в Европе».

Здесь и выше перевод с французского Артёма Морозова.

Да здравствует материализм! (из одноименной книги, 2001)

I

Материализм — это не мировоззрение.

II

Материализм существует без принципа.

III

Материализм не имеет дел с материей.

IV

Материализм не идет на компромиссы ни с какими науками, представляющими материю.

V

Материализм не интересуется существованием одного или нескольких богов.

VI

Материализм пренебрегает моралью.

VII

Материализм не жаждет политики.

VIII

Материализм не хочет никакой эстетики.

IX

Материализм постигает мир: у него есть враг.

X

Материализм говорит, что он является всего лишь разумным существом, которое полностью сочетается с принципами — и что только в этом и состоит его бытие.

XI

Материализм утверждает, что-то, чего мы не знаем, мы должны именовать в качестве такового; потребность, которую он называет материей.

XII

Материализм держится за всякую науку, за всякого представителя материи.

XIII

Материализм проповедует, что если мы желаем одного или нескольких богов, то они не прибавят ничего, что задевает отличённость материи: никакой собственности, никакого престижа.

XIV

Материализм повелевает, что принцип противоречия ограничивает фривольность отношений между разумными существами — если так случается, и это может быть вполне произвольным, что они поддерживают эти отношения; в этой возможности он видит специальную материю, чье имя — закон.

XV

Материализм в некоторых случаях требует войны — вместе с риском, который она за собой влечет; каждый раз, когда судьба разума или хотя бы одного из его интересов оказывается, не ясно, но отчетливо под угрозой, какой бы малой она ни была, он отвергает безразличие.

XVI

Материализм выносит приговор некоторым произведениям искусства как лучше иллюстрирующим его решение, и выносит суждение о том, что они являются предпочтительными.

Эти тезисы провозглашают: среди философских ориентацией есть одна, которая настаивает, что существует последняя инстанция; два члена высказывания для нее настолько избыточны, что их резюмирует одно-единственное имя: материя.

Перевод с французского Данилы Волкова по изданию: [Lardreau G.] Vive le materialisme! P.: Verdier, 2001. P. 8–12.