Чудо, как символ истины

(текст создан на основе семинара «О священном безумии», проходившим в Тбилиси осенью 2022 года)

Введение.

Каждое время мыслит себя как последнее, точнее именно там, где в истории мыслится время, там оно мыслится как рубеж, и именно там и существует история. В согласии с «понятием истории» Вальтера Беньямина, «каждому поколению до нас, дана слабая мессианская роль»[3]. Эта роль — это взрыв освобождения в каждом моменте прошлого. А значит и в нашем моменте, так как и он сам уже прошлое, как и момент написания этой строки.

Освобождение — это выход из отношения с прошлым как с травмой, которая порождает симптомы и подвергается отрицаниям, и тогда освобожденное человечество, это то, которое «может сослаться на любой момент своего прошлого»[3]. Это то человечество, которое открыто говорит о любом моменте своей истории, принимая свою детерминацию этими моментами, но самим актом приятия, постоянно освобождаясь.

И в то же время, имея в себя потенциал к освобождению здесь и сейчас, каждое время удерживается от решающего броска и даёт шанс выступить будущему.

То что окончательного освобождения не осуществилось в прошлом это гарант существования будущего, а сама возможность освобождения в любой момент времени, это истина связывающая историю, связывающая каждое поколение друг с другом.

Значит ли это, что ни одному поколению не уготовано достичь освобождения, если оно не безжалостно по отношению к будущему? И как возможно само освобождение, которое, понятое, как слияние с истиной, может явиться только как чудо?

Отвечая на первый вопрос, хочется отметить, что освобождение человечества не означает его конец, хотя, кто может сказать наверняка, кроме Всевышнего, что готовит нам новая земля и новое небо? Но, в том случае, в котором субъект, в том или ином виде остаётся существовать, после отождествления с абсолютом, исчезает само понятие поколения. Чтобы поколение могло возникнуть, между ним и предшествующим ему, должен существовать конфликт. Если такой конфликт отсутствует, если дети ничем не отличаются от родителей, то можно подумать, что мы оказываемся внутри традиционного общества, где время, вращаясь по кругу, вращаясь избывает свой смысл. То есть существует доисторически. Но нет. Эта неотличимость детей от родителей заключается именно в их освобожденности, но освобожденность не означает что все освобожденные выбирают один и тот же путь. И есть существенная разница между праведником в эдеме, не знающем греха, (собственно праведник ли он?), и тем, кто стремиться к праведности после грехопадения.

Вход в Историю, согласие со временем сыграть в его смысл — это грех, промах. Промах мимо истины в её отношении со временем. Но как и благочестие бессмысленно без греха, освобождение без истории.

Отвечая на второй вопрос, как возможно освобождение, как возможно чудо, (а почему именно чудом является освобождение нам ещё нужно прояснить), вопрос стоит сформулировать точнее — как чудо увидеть? Ведь встреча с чудом — это уже более прикладная, практическая вещь, чем спекулятивный поиск истоков и причин. Если существование чуда аксиоматически принимается как данность, а также как данность принимается его необъяснимость как сущность, то именно опыт встречи с чудом, ведь аксиоматическое согласие с существованием не гарантирует нам опыта встречи с феноменом, становится ключевым вопросом. Ведь если что-то есть, то оно должно быть.

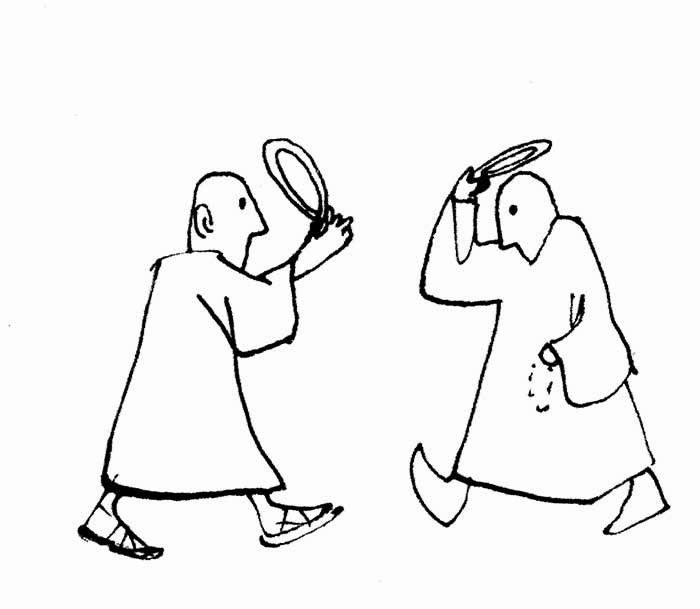

Соотнося освобождение, о котором пишет Беньямин, и чудо, в самом широком смысле этого слова, и анализируя то, каким образом отношения к чуду выстраивается внутри разных дискурсов, а более всего в данном смысле интересно напряжение между духовным и секулярным лагерем, или, пусть не совсем зеркально, но в то же время не менее остро, можно говорить и о напряжении между религией и мифом, то можно приблизится и к пониманию того, в каких отношениях с истиной находится тот или иной дискурс.

Мы предлагаем, может и не решения, но способы иной постановки вопросов об истине, ценностях, подлинности и исторической правде, которые в наше время, как и в каждое последнее, оставаясь подвешенными, являются причиной для обострения отношений, выходящих далеко за пределы уровня научной или богословской дискуссии.

В данном смысле концепт «чуда», кажется удачным, так как удобно располагается на перекрестье между духовными, светскими, сакральными и профанными территориями, где, как кажется и ведётся основная битва за истину.

Сделав чудо центральным «символом истины», мы можем проверить, насколько такой подход оказывается удачным и действенным, при попытке нахождения точек пересечения, в смысле установления диалога и состояния мирного сосуществования, или просто иного существования, между основными идеологическими врагами, либерализмом и традицией.

Глава 1. Чудо освобождения в событии истории.

«21ый век будет мистическим, либо его не будет»[5], пишет Татьяна Горичева. Данное высказывание пусть и никогда не сможет быть однозначно, каменно обосновано, и даже по прошествии самого века нельзя будет сказать точно, случился ли век благодаря мистике или нет, если он вообще случится, но тем не менее сам пафос этих слов принуждает к ним прислушаться. Приглашает присмотреться к тому, что за истина скрывается за ними, если она там есть.

Что нужно, чтобы век был? Нужно ли ему закончиться? Кажется, что это вовсе не обязательно. Ни в смысле события, ни в смысле датировки. В книге «Век» Ален Бадью приводит три или четыре варианта датировки того, что в смысле «концепта» можно назвать 20ом веком. Если говорить о событии, то, разве начало революции или открытие нового вещества, еще не позволяют уже сказать, что «век был»?

«Начало есть цель», цитирует в своих Тезисах Вальтер Беньямин Карла Крауса. Такое отношение ко времени и есть способ мыслить освобождение. Что делать когда цель достигнута, если это происходит в самом начале? Что делать потом? В этом смысле можно согласиться с тем, что 20ый век заканчивается вместе со второй мировой войной, а всё дальнейшее, это работа по обереганию или наоборот, попытке профанировать достигнутые результаты. И, как это ни парадоксально, эта работа продолжается до сих пор, и что самое удивительное с каждым годом на нее тратиться всё больше сил и средств.

Так или иначе, без события не может быть века. Но можем ли мы считать полноценным событием борьбу за вопросы прошлого? Если оставаться верным мысли Беньямина об освобождении, как стержне истории, то нет. Борьба за прошлое, это не шаг в новый век, это регрессия в лимб, в традицию в доисторическое. С точки зрения Беньямина истинное событие — это освобождение. Такое освобождение возможно, если отсутствует зависть к будущему. «отсутствие зависти каждого настоящего к своему будущему»[3], эту «особенность человеческого сердца» Беньямин переносит в свой текст из Лотце. Такая мысль позволяет прийти к связи счастья исключительно с настоящим, но не только. Отсутствие у настоящего, становящегося прошлым, завести к своему будущему, это способность настоящего, склонить перед будущим колени, именно во имя его освобождения, но его освобождение принесет освобождение и этому настоящему, через мессианскую слабую связь. Начало это цель. То есть цель будущего лежит в освобожденном прошлом, в своем начале.

Из такого понимания этой мысли возникает парадокс. Если на бедующее ложится цель освобождения прошлого, то как это соотносится с пониманием самого освобождения, как разрывания цепей причин и детерминант? Дело в том, что с точки зрения Беньямина освобождение прошлого осуществляется, если будущее остается верным идее освобождения, а не пытается решать вопросы прошлого как раз на уровне причин и следствий. То что что-то

Такое событие освобождения, как мы понимаем его, отталкиваясь от Беньямина кажется глубоко мистическим, более того, что и сам Беньямин со своей идеей мессианства исходит из монотеистической традиции. Безусловно монотеизм не мистика, но «таинство».

Такое событие освобождения можно помыслить только как чудо, а это значит, что самое время именно к этому понятию и подойти.

Глава 2. Чудо в мировоззрении теизма

В самом начале своей словарной статьи о чуде Аверинцев пишет, что чудо «в мировоззрении теизма (это) снятие волей всемогущего Бога-Творца положенных этой же волей законов природы, зримо выявляющее для человека стоящую за миром вещей власть Творца над творением»[1].

Это определение мгновенно выводит на арену огромное количество сюжетов, разобраться с которыми нам теперь и предстоит.

Но прежде чем идти дальше, мне хочется обратить внимание на одну классификацию, которую вводит в своей работе о чуде Льюис.

Он пишет: «Когда они (действия божьи) воспроизводят внешнее, нам известное, я называю их чудесами первотворения; когда они предвосхищают будущее — чудесами преображения. Аномалий среди них нет; на каждом — подпись, известная нам из каждодневной жизни»[8].

Таким образом, видов чуда, по крайней мере по этой классификации, два.

Теперь, обратив внимание на эту классификацию, можно вернуться в начало. В начало мысли о чуде.

Только ли мировоззрению теизма свойственно представление о чуде? В том и дело, что может и начиная так, но далее, в своей статье сам Аверинцев говорит о том, что для первобытного человека чудом было скорее нечто необычное, нечто редко встречающееся, «достойное удивления». С одной стороны ту первобытность о которой идёт речь сложно назвать атеистической, но важно, что как редкое, чудо вовсе не обязательно связано с божеством, более того напрямую. «Это событие, нарушающее привычный ход вещей, но вполне посюстороннее»[1]. Такое понимание о чуде осталось и в современности, внутри светского языка, и это уже для нас небольшой мост, мост между профанным и сакральным. Но даже в светском измерении чудо не ограничивается редким, к этому мы еще вернемся.

Оставаясь в рамках теистического подхода первое и важное замечание, которое можно сделать на основании определения Аверинцева — это то, что только деяние Всевышнего можно обозначить, как чудо. И это, в противовес пути на встречу светскому, наш путь к этой встрече преграждает, ведь тогда ничто, что сделано человеком, не может быть чудом. Но именно вопрос о возможностях и ответственностях человека ключевой для нас, и более того, именно для его разрешения мы прибегаем к понятию чуда, а значит и связь между чудом и человеком должна быть. Очевидный путь для обнаружения этой связи, который избирает и Льюис это идея «воскресения”, это христианство.

Вот что он пишет о чудесах Христа: «Остановлюсь ненадолго и замечу, что сейчас не стану обсуждать, потому ли Христос совершал все это, что Он — Бог, или еще и потому, что Он — Совершенный Человек (ведь, вполне возможно, не падшие люди могли бы творить чудеса). К чести христианства, ответ здесь не важен. О не падших людях мы знаем мало, но силы человечества искупленного почти безграничны. Вынырнув из моря, Христос вынес к свету жемчужину природы человеческой. Мы будем подобны Ему. Творя чудеса, Он действует не так, как ветхий человек до грехопадения, а как Новый человек — так, как будут действовать все люди после искупления. Когда мы, люди, вынырнем с Ним из холодной тьмы в теплую соленую воду, к свету, где воздух, мы обретем Его цвета»[8].

В этом фрагменте речь идёт о том, что творить чудеса недоступно человеку «ветхому», то есть тому, кто жил, до прихода Спасителя. Но приход спасителя, его жертва на кресте и есть то искупление, которое, с определенных позиций, должно было наделить способностью людей творить чудеса с тех самых пор. В этом сюжете кроется и более радикальная мысль. Подойти к ней можно через размышления Горичевой о насилии. «У человечества нет права искать Козла Отпущения»[5]. Здесь она ссылается на идеи французского мыслителя Рене Жирара.

В случаи с «козлом отпущения» речь идёт о том, что Иисус Христос являлся последним козлом отпущения, то есть той жертвой, на которую общество списывает вину за все свои беды, а избавившись, «делает” Богом. Речь идет о том, что в самой идеи явления Христа заложена идея о невозможности повторения такой жертвы. Христос искупает все грехи, и согрешить после Христа невозможно. Быть может только

А может этот сюжет нами понят не правильно? Горичева точно не отказывает злу в сущности, а значит и не впадает в соблазн «ереси», объявить спасёнными всех, прямо сейчас. В богословии подобная идея известна под именем «апокатастасис», однако эта идея официально не принята церковью.

Её суть как раз и заключается в том, что в независимости от своих поступков, спасутся все. Такое положение дел, каким бы миролюбивым оно ни было, вызывает скорее не примирение, а скандал на территории этики, ведь если совершенно не важно как ты живёшь, насколько благочестивы твои помыслы, то какой смысл в том, чтобы соблюдать заповеди, ритуалы и прочие законы, в том числе законы морали.

Более того, неминуемое спасение лишает человека свободы. Ещё раз отмечу, что она — главная ценность, как либерализма, так и традиции, по крайней мере христианской.

Так что же значат слова о том, что права искать козла отпущения у человечества больше нет?

Может то, что после страданий Христа, человечество больше не имеет права использовать насилие, для предотвращения насилия? То есть больше ни одна жертва не может стоить поставленной цели? Но почему? Почему эта жертва прерывает цикличный круг вне исторического существования, и запускает стрелу истории, ведущую к освобождению. Это возможно именно в связи со встречей с собственной цели в своём начале. Цель Христианства — воскресение, которое уже произошло.

На данном этапе требуется сохранить холодную голову и не впасть в ту или иную ангажированность, в ту или иную крайность. Крайностями я назову и ту позицию, которая выступает за спасение всех, и ту, которая исключает такую возможность полностью.

И здесь, я позволю себе, как сопоставить спасение с освобождением, о котором пишет Беньямин, так и вновь заговорить о чуде.

Во-первых. Освобождение, это миссия любого, но и в самом христианстве заложена идея о потенциальной тождественности каждого, самому Спасителю. Но, в то же время, «много званых, а мало избранных», как сказано в Евангелие от Луки. Но мало, не значит один. А если несколько, то почему не все?

Во-вторых нам ещё только предстоит определиться с понятием чуда, чтобы говорить о полной невозможности того или иного феномена.

Если говорить о первом, то способность каждого подключиться непосредственно к мессианскому проекту, это путь к горизонтальности, путь к не иерархичности и «плоской онтологии». Спасение всех это и есть идея, лежащая в основе либерализма, конечно, в его радикальном излёте.

Но и сам Христос, как богочеловек, это гарантия спасения абсолютно каждого, это гарантия равенства всех, как перед Богом, так и в богоподобии. А способность к творению чудес и есть признак богоподобия.

Глава 3. Диалектика, антидиалектика и практика чуда

На основании сказанного выше, можно сделать предварительное заключение. Если мы хотим ввести чудо в пространство актуальной мысли и жизни, и сделать его концептом, который может быть применим к человеческим поступкам, но при этом мы хотим сохранить диалог либерализма и традиции, то есть говорить в рамках наиболее легитимных дискурсов на территории Европейской мысли, то Христианство оказывается одним из лучших вариантов, но, потенциально не единственным.

Теперь попытаемся продвинуться именно в понимании чуда. Отталкиваясь от вводного определения, данного Аверенцовым, наилучшим продолжением пути кажется обращение к работе Лосева «Диалектика мифа». Вначале Лосев апофатичен. Его главные тезисы: «чудо не есть нарушение законов природы» и «чудо не есть просто проявление высших сил»[7].

Вот что Лосев пишет о высших силах, касаясь отчасти и проблематика апокатастасиса, так, как мы её представили выше, говоря и о теодицеи и о искуплении всех грехов. «С точки зрения мифа вообще ничего не существует без вмешательства тех или других высших сил. Раз мы уже заговорили о

Но может ли вообще быть что-то сакральное если профанного нет? Не хочется отвечать на этот вопрос однозначно отрицательно, однако есть некие условия языка, который скорее всего не позволят нам использовать не диалектически изначально парные понятия.

Такой подрывной ход требует определенной дерзости и страсти, несовместимых со взвешенным мышлением.

Стоит отметить лишь то, что освобождение от диалектичности самих парных понятий может быть потенциально хорошим ходом в, как кажется незавершенной мысли ещё одной религиозной мылительницы 20 го века, француженки Симоны Вейль.

Её проект-предложение для нового французского правительства, которое должно будет прийти на смену немецкой оккупации заключается в том, что светское понятие прав человека не может быть основанием для этики, политики и сосуществования. Такими же понятиями не могут быть любые понятия, которые могут быть истолкованы двояко. Взамен она предлагает использовать как основания для закона такие слова как «благо» и «красота», безусловно не отрывая их от религиозного контекста. Это позволяет отнести её политическую философию к теократической. Её пафос заключается в том, что слова «благо» и «красота» нельзя использовать во зло [4]. Но нас не может ни поражать наивность Симоны Вейль. Неужели красота никого не погубила, а под именем блага ещё никому не причинили страдания? Идея Вейль не выдержала бы никакой критики, если бы не возможность чуда. В данном случае под этим чудом можно понимать именно освобождение слова от его диалектичности. Встреча с миром у которого нет изнанки. В

Может ли сакральное иметь значение без профанного? В таком подходе кроется опасность потерять способность отличать. Отличать добро от зла. В этом смысле, если речь идет о чуде, то самый поверхностный способ понимания, тот который связан с редкостью, оказывается тут вполне уместен. Профанное сакрально, но иногда. В этом «иногда» кроется то, что как кажется, Аверинцев и описывает, говоря о снятии волей законов, этой же волей и положенных. Это определенное событие. Но не всё что угодно.

Но какое основание у самой воли? Какая у неё идея?

Чудо не происходит просто так.

Какой священный принцип может быть положен в основу политической системы, так, чтобы он избегал диалектичности?

В том то и дело, что, как кажется любой, тот, который совпадает со своим содержанием. Возможна ли такая тождественность для человека с благом? Это вопрос.

Однако, хочется быть настойчивее и в некотором роде честнее. Неужели можно вообразить, что то или иное диалектическое понятие может иметь хоть какой-то смысл без собственной противоположности. Возможно ли вообразить нечто прекрасное как таковое? Вероятно что отчасти

Быть может только не диалектические понятия могут стать основаниями для ценностных ориентиров. Что это за понятия? Быть может Имена?

Однако и тут хочется внести важное замечание, под сомнение должна быть поставлена любая возможность сделать основание для сосуществования слово. Почему? Потому что договориться можно совсем не всегда. Невозможно договориться с врагом на поле боя, с насильником, с дураком. Философ, глубоко погруженный в логос, в собственное мышление может перестать слышать (понимать) речь вокруг себя. В таком состоянии он подобен туристу блаженно блуждающему в другой стране не знающим её языка, и будучи вырванным из языка, турист вырван и из всех проблем этой страны, это и позволяет ему быть туристом. В таком состоянии философ может предположить, что окружающие не уступают ему в его погружении в логос, и в таком состоянии он способен впасть в иллюзию, что стоит ему заговорить, то он способен изменить мир. В таком положении был Заратустра Фридриха Ницше, спустившийся с горы в первый раз.

Но недостаточно заговорить, должны быть и те, кто готов слушать. Готовность слушать далеко не всегда оказывается сильной чертой человечества. Слово может лишь опосредованно обрести силу, став само знаком, над которым не проводится рефлексии. Так живёт человек, у которого на любой случай есть «народная мудрость». Но если слово не может быть инструментом, способным гарантировать мирное сосуществование, ценностью, которая способна пусть и не превратить врагов в друзей, но хотя бы добиться между ними возможности понять друг друга, то есть дать возможность услышать друг друга, то что? Кажется что такой инструмент может быть описан при помощи идей связанных с перформативность, актом, событием. И тут хочется заговорить на языке образов, на языке эмпирических примеров, чтобы развеять представления что наша теория, теория лишь.

Первый пример придет к нам из искусства, и пусть в некотором роде специально это искусство будет не самым возвышенным, а само произведение, не лучшим образцом жанра, ибо как мы говорили выше, профанное может становиться сакральным, просто иногда или особенным образом.

Речь идёт о фильме Натальи Кудряшовой «Герда». В этом фильме присутствует сцена, когда молодая девушка, оказавшись одна среди нескольких мужчин, готовых осуществить над ней акт насилия, начинает петь детскую песню, чем обрывает их желания и тем самым спасает себя. Не тронув девушку, мужчины отпускают её домой.

Я хочу настоять на том, что подобное событие можно рассмотреть с точки зрения чуда. И более того проложить мост между чудом и событием как таковым. Более того, кажется вовсе не случайным, что именно спасение, освобождение стало тем, что принесло Герде, а это и есть имя главной героини, это явление. Говоря об освобождении, мы должны держать в голове именно тезисы Беньямина.

Освобождение, событие, чудо.

Освободительный характер кроется в том, что жест Герды вырывается из порядка причин. Он не очевиден, но не вытекает закономерно из идеи защиты или отчаянья, и даже если для самой Герды можно найти «психологические причины», то только ими невозможно объяснить целое события, то есть реакцию мужчин и само освобождение.

Тут уместно говорить о том, как о поэтических образах говорит Гастон Башляр в своей работе «Поэтика пространства». Он пишет: «поэтический акт не имеет прошлого, по крайней мере непосредственного прошлого, позволяющего проследить за его подготовкой и приближением»[2]. У нас нет ответа на вопрос, почему мужчины поступили так, как они поступили, и в то же время в рамках фильма, достоверность происходящего не вызывает сомнений. Точнее в эту достоверность хочеться верить.

Говоря о поэтических образах Башляр замечает что быть, может и имея возможность выстроить ту или иную причинную цепь, она совсем не обязательно будет доступна тому, кто становится воспринимающим поэтический образ. То что образ откликается в душе читателя, не обусловлено теми причинами, если они и имели место, которые способствовали возникновению образа. Ещё точнее будет сказать, что понятных причин у образа нет, но когда он сталкивается с тем, кто его выражает, в слово или нечто иное, то выражает он его своей языковой культурой, своим способом обращения со словом, который глубоко психологизирован и причинен. Возможно попытаться понять причины выбранных слов для записи образа, но не причины возникновения образа и его сути.

Следующий пример будет иметь более общий характер, и быть может на него будь легче откликнуться. Многие люди могут вспомнить момент, когда они оказывались в ситуации, когда было задето их самолюбие, но оказавшись в ней они были парализованы и неспособны ответить с достоинством. Но после того, когда человек приходит в себя, он может многие часы потратить на поиск того ответа, который был бы тем ответом, который был бы способен в корни переменить ситуацию. Остановить обидчика и даже установить тот самый режим возможности слышать друг друга.

Данный пример приводится для того, чтобы указать на возможность понять тот момент, когда всё же удаётся ответить с достоинством, как на тот, который переводит происходящие из формата случая, к формату события, или встречи, как

Проследить причину такого события встречи тоже практически невозможно. Невозможно понять, почему в

Описанные явления предлагаются в качестве примеров чуда, божественность или светскость которого не имеет особого значения. Это примеры, которые мы можем увидеть, которые могут быть даны нам эмпирически, ведь как уже говорилось, ведь если что-то есть, то оно должно быть.

Подобная попытка прочтения чуда должна не списывать со счетов очень важное замечание Лосева о том, что чудом не является нарушение законов природы. Но в то же время, разве Аверенцев не говорит о снятии законов? Здесь можно по разному подойти к разрешению этого вопроса.

Во-первых речь идёт о том, что законы нам не известны. «чудо есть нарушение законов природы, если к нему и к ним подходить с точки зрения механистической науки XVII-XIX вв»[7]. Только если чудо пытаться объяснить с точки зрения науки своего времени, можно впасть в иллюзию, что чудо нарушает закон.

Во-вторых, что значит это снятие законов о котором говорит Аверинцев? Оно проявление той же воли. Быть может это снятие, не отрицание, а преодоление или даже развитие. Можно сказать, что отмена крепостного права, это нарушение прошлого порядка, а можно, что новый этап развития гуманизма. Чудо это новый закон, или точнее прецедент, который может никогда не повторится, но отныне вписан в книгу бытия. Чудо это и есть тот порядок в котором мы существуем. И сказав так, мы вновь должны почувствовать опасность. Не говорим ли мы опять, что чудо — это всё что угодно, то есть любой закон и в первую очередь закон причины и следствия.

Нет. Чудо это всегда некое расширение бытия, его творческое развитие. До воскресенья, воскресенья не было. И только после того как оно совершилось, активизировалось, оно стало доступно и то, что оно не повторялось, вовсе не аргумент против того, что повториться оно не может.

Однако при этом чудо невозможно и повторить. Тут есть острое диалектическое напряжение. Повторить чудо невозможно, но оно повторяется. Невозможность повторения можно рассмотреть опять же на примере поэтического образа. Нельзя просто подставить другие слова в гениальное стихотворение, чтобы повторить его событийность, здесь можно претендовать только на событийность пародии, что есть не менее истинная территория, однако она отлична от территории возвышенной. И повторить событийность подобного рода невозможно.

Но в то же время, чудо повторяется, так как воскреснут все, так как опыт, подобно приведенному мной об ответе и решимости, доступен многим. Разрешение этой сложности кроется в том, что не повторяется сама личность, которая является составляющей событие. На важность понятия личности для чуда указывает Лосев. «Чудо — знамение вечной идеи личности»[7]. Сама возможность повторяемости уникального чудесна, и воплощает ещё одну мысль Лосева о том, что чуду свойственно совпадение двух личностных планов, которые он называет «внешне-исторический» и «внутренне-замысловый». Внешне-исторический это тот, на котором «нас много», на котором эпохи и поколения сменяют друг друга и все несётся в потоках причин. Тогда как

4. Способен ли человек совершить чудо?

Итак, чудо не нарушение законов, а присутствие Абсолюта в единичном, совпадение двух планов, событие, встреча и таким образом оно создает прецедент, открывает новый закон мироздания. И таким образом, оно оказывается символом истины, понятого, как совпадение, как тождество, установление идентификации. Условно говоря, можно назвать это подлинным бытием, присутствием, а не реакционным, не подлинным, иллюзорным существованием, отрицанием бытия, жизнью Хайдеггерианского «dasman».

Здесь самое время вернутся к той дифференциации, которую предлагает Льюис. Он говорит о чудесах первотворения и чудесах преображения. Чудо первотворения, это само творение первичных элементов, сейчас для нас в нём уже нет ничего необычного, мы можем его и не замечать. Такое чудо почти что совпадает с поддержанием самих законов. Но именно то, что они не рассыпаются чудесно само собой. Таким образом чудо первотворение, это творение всего каждую секунду заново, творение того, что кажется сотворенным раз и навсегда.

Чудо преображения как раз связано с будущем. Льюис пишет «Преображение Христово — тоже предвестие некоей будущей реальности»[8]. Это и можно понять, как возникновение прецедента, после которого уже в будущем возможно то, что станет позже чудом первотворения, если оно будет «повторяться», что как мы уже предположили, вовсе не обязательно.

Оба вида чудес присущи Всевышнему. Но можно ли применить их к человеку? Есть ли у человека возможность творить чудеса? Достиг ли он освобождения, чтобы быть способным на это?

Этот вопрос можно рассмотреть с точки зрения Льюисовской дифференциации. То есть попробовать рассмотреть возможность человека творить явления именуемые чудом в отдельности в зависимости можно ли назвать их чудесами первотворения или преображения.

Кажется, что чудо первотворения человеку невозможна, так как человек не создает ничего из небытия, он только производит синтез, который и может быть понят, как преображение. И даже если мы говорим о Христе, то, воскресая, Всевышний не творит новое, а синтезирует уже существующую диалектическую пару — жизнь и смерть. Пусть и более точная пара — это «рождение и смерть»

Но что значит «даже если мы говорим о Христе»? Христос и есть определенный гарант того, что чудо доступно человеку, но кажется только чудо преображения. Значит чудо преображения не существует с чудом первотворения в иерархических отношениях, даже не смотря на присутствие приставки «перво» в первотворении.

Здесь стоит уточнить несколько важных моментов. Говоря о чуде мы говорим о событии, а не о любом случае. То есть даже чудо первотворения, это не творение всего что угодно, а это первотворение встречи, дружбы, любви, а не любого «атома», любого клочка материи. Чудо — это не всё что угодно. Не любое зачатие чудесно, а только непорочное.

Чудо преображения это уже то, как живёт само это чудо. Христос воскресает. Влюблённые заново открываю друг друга в любви. Встретившись однажды, встречаются вновь. Как пример, друзья, которые вдруг становятся любовниками. Это чудо преображения. Изначальная дружба — чудо первотворения.

Есть некая тонкость, которая позволяет различить чудо преображения, которое носит скорее человеческий оттенок. Это та черта, которая позволяет усомниться в чудесности самого явления. Если «на всё воля божья», и совершая чудо, такое как потоп, а я напомню, что и как небывалое, редкое и грандиозное явление можно понимать чудо, то потоп, который погубил жизни огромного количества существ, не может быть вменён это в вину Всевышнему. Однако, когда человек, совершает преображение связанное с разрушением, или просто не однозначно окрашенное, к нему возникают вопросы и претензии.

В этом контексте интересно рассмотреть актуальную проблему, связанную с полемикой вокруг операций по смене пола.

Можно ли назвать это чудом? А я напомню, что не любое преображение чудесно. Только то, которое является событием, встречей. Какая встреча может иметь место внутри «трансперехода». Это встреча с собственной идентификацией. Но как такое общее понятие, как пол, может быть предметом идентификации? Разве личность может выразить свою уникальность в понятии, которое присуще миллионам? И более того, что такое женщина? Я сразу скажу, что не вижу возможности дать взвешенный и правдивый ответ в рамках данной работы, однако предположу, что с определенной точки зрения всё же именно способность родить, а не дискурсивная практика является отличительной чертой женского от мужского. С этой точки зрения, ни один человек совершивший подобный переход не достиг цели. И в случае, если он всё же называет себя тем полом к которому он стремиться, он преувеличивает действительность.

В первую очередь хочется отметить, что я не вижу оснований рассматривать это преувеличение, как повод для репрессий, насильственного лечения, дискриминации и подобных актов.

Во вторую, я думаю, что материальное воплощение идеи не может быть основой. То есть то что происходит на уровне материи не отражает сути несовпадения, которое толкает людей в «переход». Существующие исследования говорящие о том, что такие люди рождаются с доминированием тех или иных гормонов не могут доказать этим то, что язык материи — это метаязык. Роман Якобсон писал, что метаязыка не существует. Да и не один Якобсон на этом настаивал. Но как известно, чтобы высвободится из хронологии и порядка причин, для начала можно поменять второе и первое, чем совершить «подрыв». Самим содержанием гормонов, нейроными связями и любыми позитивистскими законами, управляют законы структуры, которую я понимаю в данном смысле очень широко.

Значит, если несовпадение изначально происходит не в плоти, то где? На ум здесь приходит идея, зерно которой уже было заложено выше. Когда речь шла об Имени. Имя — это удивительное явления, которое выражает в себе также совпадение двух планов. Оно только того кого оно, и оно всех, кто его носит. Есть особая магия в совпадении имени простого человека и имени святого, где именины оказываются определенным событием. Святой в данной паре оказывается тем, кто отвечает за Абсолют.

Так вот, может ли это несовпадение, о котором мы говорим, происходить на уровне имени. Может ли человек быть назван не так? То есть быть может дело не в том, что Маша думает что она Миша

Отдельного внимания заслуживает вопрос причины этого несовпадения? Как оно возможно? Вероятно в результате отсутствия реальной встречи родителя и ребёнка, ведь именно дать имя, первая и одна из важнейших символических функций родителя. С именем дарится и речь. Можно попытаться допустить и иные варианты, это лишь первое предположение, осознающее всю свою скромность.

Имя особенно потому, что она не диалектично. Оно свободно от дуальности, оно единично, хоть и всеобще. Значит, оно может служить тем критерием истины, о котором говорит Вейль. Значит оценивать, если это вообще в наших правах и обязанностях, результаты таких операций стоит в связи с совпадением или несовпадением имени, обретенного в результате такого перехода. Отсутствие изменения имени может быть серьёзной основой для критики данной мысли, но в то же время и критерием того, что у данного перехода, при котором не меняется имя, иная цель.

Что это за цель, быть может это в свою очередь потенциально заложенная возможность чуда, которое только в будущем может к нам прийти. Например рождение ребенка таким человеком. Но мы не можем судить заранее никого за то, что он встал на этот путь. Ведь быть может сила Всевышнего таким образом ведёт его к чуду. Но чудо — это не всё что угодно. «Много званых, да мало избранных».

Глава 5. Чудо и юродство

Перед заключением, хотелось бы рассмотреть последний феномен, который очень хорошо вписывается в общий контекст нашей работы. Я говорю о юродстве. Моей целью не является полное прояснение этого феномена, я буду исходить из того, что общее понимание того, кто такой юродивый у нас есть.

«Разного рода экстравагантность может быть связана с юродством лишь в том случае, если её свидетели усматривают за ней… некую особую мотивацию, отсылку к иной реальности»[6], так о юродстве пишет Сергей Иванов. Юродивый воплощает собой совпадение двух планов. Юродивый это постоянный парадокс. Это тот, кому прямо тут может проститься любой грех, вплоть до убийства. Но в тоже время не для удовольствия творит грех юродивый. Грех терзает душу юродивого, но это та жертва, которая позволяет ему творить чудеса. Юродивый, как и любой святой, способен на чудо. Но в отличие от обычного святого, он не то что морально нейтрален, он порой как кажется совершенно зол, грешен и проклят. Но за ним всегда лежит чудо, несущее то или иное благо. А главное — благо Освобождения прямо тут. В том смысле, что душой юродивый уже на небе, чтобы он ни делал на земле.

Сергей Иванов делает радикальное замечание. Как бы предвкушая все возможные спекуляции он пишет: «Разговоры же о постмодернистском характере юродства выдают полное непонимание обоих этих феноменов: постмодернизм характеризуется сущностным, глобальным размыванием основ бытия, тотальной гибелью смыслов при некотором сохранении поверхностной текстовой благопристойности. С юродством все ровно наоборот: поверхностная развинченность прикрывает ослепительное сияние единственно возможного Смысла»[6].

То есть постмодернизм пытается освятить всё, тогда как с точки зрения традиции. именно уникальность святости юродивого, творящего «что угодно», указывает вообще на возможность существования сакрального измерения, иного онтологического плана.

Такое замечание предостерегает нас от того, чтобы обмануться, чтобы записать в юродивых «юродствующих», артистов и тому подобных. Но у самого Иванова содержится другое заключение, которое никак не позволяет это заключение сделать рабочим методом, при встречи с тем или иным человеком, цели и дела которого, вызывают у нас сомнения.

Вот что пишет Иванов: «Юродство есть по определению анонимная святость, раскрывающаяся лишь после смерти праведника»[6].

То есть мы не можем сказать не только что тот или иной точно не юродивый, но и что тот или иной точно им является. Пока человек жив.

Мне кажется этого достаточно для введения определенной презумпции невиновности, для всех, внутри чьей практики заложены потенциальные основы к чуду преображения. Но это не значит, что мы должны быть терпимы к ко всему, к любой провокации, к любой экстравагантности. Ведь часто существуют меры предосторожности, намного превышающие степень опасности. И от применения таких мер, я хотел бы уберечь и нас самих.

Данным соображением я не предлагаю оправдывать всех, я лишь предлагаю воздержаться от поспешных осуждений в адрес других. Вначале должны быть взвешенные суждения. И вслед за ними желание осуждать, быть может исчезнет само собой.

Заключение.

Проделав весь этот путь, мы должны подвести некоторый итог, пусть скорее всего не полный и полемичный. Рассмотрев разные подходы, разные определения понятия чуда, попытавшись обнаружить его воплощения в культуре, мифологии, религии и собственном опыте, мы можем предложить несколько тезисов.

— Чудо это прецедент, устанавливающий возможность в будущем того, чего прежде не было.

— Чудо это способность постоянного первотворения, воспроизведения этого прецедента.

— Чудо является тем самым просветом, из которого мы сталкиваемся с истиной, в противовес тому, что в статичности и неизменности кроется обман. Как известно именно ад неизменен.

— Чудо доступно человеку, как минимум как чудо преображения.

— Чудо свободно от причин и хронологии и тем самым, если его нет сейчас, это не значит, что его не может быть вовсе. Оно всегда может быть в будущем.

— Чудо сопоставимо с событием, встречей и освобождением.

— Чудо связано с присутствием, с решимостью, однако его невозможно запланировать или повторить.

— Чудо это не всё что угодно.

— Если что-то и истинно в этом мире, то это чудо.

Оставив эти тезисы не в качестве догматов, а в качестве поводов к обсуждению, но к тому, которое может существовать там, где «слышат”, в свою очередь, я хочу указать, что поставленная задача нахождения точки пересечения между традицией и либерализмом предварительно обозначена, и отношение к чуду является этой точкой.

То новое, чему открывает себя либерализм, всегда может оказаться местом для откровения, тех сил, в которые верит Традиция. Всевышний часто выбирает своим голосом того, кому нелегко поверить. В свою очередь и либерализм через чудо, через заложенную в него идею свободы, личности и творчества, может открыть для себя не репрессивную и ненасильственную сущность Традиции.

В самом конце хочется сказать, что несмотря ни на что, чудо невозможно вызвать, его невозможно призвать, оно может лишь явиться, но явиться и как деятельность Всевышнего, и как человека, и это явление, наша способность верить в это явление или видеть его воочию, позволяет нам иначе поставить вопрос об истине. Вспоминая идеи Беньямина об истории и связывая чудо и освобождение, хочется отметить, что истина вовсе не в отстаивании ценности и настоятельности существующих законов и порядков причин и следствий, а в постоянном ощущении возможности освобождения, выхода из хронологии и зависимости от прошлого, творения нового, освобождения, прощения, встречи, совпадения и события.

Как говорит Т.М. Горичева «21-ый век либо будет мистическим, либо его не будет»[5]. Только чудо может нас спасти. Но чудо это не

Список использованной литературы:

1. Аверинцев С.С. : Собрание сочинений : София-Логос. Словарь / Под ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Сигова. — К.: Дух и Литера, 2006. — 912 с.

2. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Пер. с франц.— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 376 с. (Серия «Книга света»)

3. Беньямин В. О понятии истории /Пер. с нем. Д. Молока //Художественный Журнал. 1995. № 7.

4. Вейль С. Личность и священное / Пер. с франц. Jaromir Hladik press. 2019. — 72 с.

5. Горичева Т.М. О священном безумии. Христианство в современном мире: философские эссе / ред.-сост. Т.И. Ковалькова. — СПб.: Алетейя, 2015. -581 с.

6. Иванов С.А. Блаженные похабы. Культурная история юродства / Сергей Иванов — Москва: Издательство АСТ : CORPUS, 2019. — 464 с.

7. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. — М.: Академический Проект, 2008. — 303 с. — (Философские технологии).

8. Льюис К.С. Чудо (сборник) / К.С. Льюис — «ФТМ», «Издательство АСТ», 1944, 1947, 1958 — (Философия — Neoclassic)