Ив Кософски Сэджвик. Эпидемия воли

В сборнике «Tendencies» (англ. «Наклонности»), куда вошло представленное эссе, авторка основополагающей для квир-теории «Эпистемологии чулана» продолжает свое критическое исследование того следа, что оставил на западной мысли кризис в определениях гомо/гетеросексуальности. На сей раз в центре внимания Сэджвик оказываются произвольность и вынужденность как две полярности в современных представлениях о человеческой воле, не сдающие свои центральные позиции и в современном развороте психотерапевтической культуры с ее проблематизацией “аддиктивного” поведения. Оставаясь верной деконструктивному методу при описании современного кризиса в определениях зависимости, Сэджвик отказывается рассудить между конкурирующими притязаниями на разметку дефиниционных границ произвольности/вынужденности — вместо этого она обращает внимание на механизм работы тех дискурсивных противоречий, которые разворачиваются вокруг этих понятий, а также на возможности мобилизации их силы и стратегии ухода в сторону от их магнетического воздействия.

Когда-то давно, как гласит история, на своей старой родине некоторые люди иногда употребляли опиум. Для многих из них употребление опиума выполняло прагматическую функцию, служа формой контроля: оно приводило уровни их концентрации, восприятие времени или реакцию на такие раздражители, как боль, в реалистичное соответствие с материальными тяготами их жизни. Для некоторых это могло быть источником удовольствия — если и пороком, то обыденным. Для всех них это было одним из множества вариантов поведения.

Но затем, согласно фуколдианскому нарративу, предложенному Вирджинией Берридж и Гриффитом Эдвардсом в важной книге «Опиум и народ: употребление опиатов в Англии XIX века»[1], кое-что изменилось. Под таксономическим давлением недавно разветвленной и всепроникающей медико-юридической власти конца XIX века и в контексте изменения классовых и имперских отношений то, что было вопросом действий, кристаллизовалось в вопрос идентичности. Перефразируя в отношении наркомана знаменитый рассказ Фуко об изобретении гомосексуала:

Согласно определению [норм начала XIX века], [употребление опиума] было определенным типом… действий; [его] виновник был лишь юридическим субъектом. [Наркоман] XIX века стал персонажем: с соответствующими прошлым, историей и детством… [Его зависимость] присутствовала в нем повсюду: в корне всех его действий, поскольку она была его скрытым и бесконечно активным принципом; она бесстыдно написана на его лице и на теле, поскольку она — тайна, которая всегда себя выдает… [Потребитель опиума] был временным отклонением; [наркоман] является теперь видом [2].

При таксономическом переопределении наркопотребительницы как наркозависимой меняются сами основные понятия, ее описывающие. Из состояния относительной гомеостатической стабильности и контроля она втягивается в нарратив о неумолимом упадке и несчастье, из которых она не может вырваться, кроме как прыгнув в другой, еще более пафосный нарратив, называемый завязыванием. Будучи прежде субъектом собственных перцептивных манипуляций и даже экспериментов, она теперь утверждается в качестве законного объекта принудительных институциональных дисциплин — юридических и медицинских, — которые, не будучи в действительности способны ничем «помочь» ей, тем не менее присваивают право знать ее лучше, чем она способна знать себя сама. И более того, предоставляют любому в ее культуре, кто не является ею самой, возможность предаваться тому же лестному для себя предположению.

Однако вменение потребителям опиума этой недавно патологизированной идентичности наркомана оказалось лишь началом истории. К постепенному распространению приписывания зависимости на более широкий спектр «наркотиков» в течение первых двух третей XX века присовокупилась поразительная кода из нескольких недавних нововведений: в частности, нововведение, которое отныне совершенно явным образом помещает не только каждую форму приема веществ, но и, проще говоря, каждую форму человеческого поведения на орбиту потенциального приписывания зависимости. Задумайтесь о показательном сдвиге, который начинается с уподобления якобы чрезмерного приема пищи алкоголизму — в основании, скажем, Анонимных Переедающих (англ. Overeaters Anonymous — прим. перев.) как явного аналога Анонимных Алкоголиков. От патологизации потребления пищи до патологизации отказа от пищи (анорексии) или даже до прерывистого и строго контролируемого потребления пищи (булимии) — шаг маленький, но важный. Ибо демонизация «чужеродного вещества», которая придавала кажущуюся связность новому понятию «злоупотребление веществами», деконструируется почти сразу же как формулируется: если зависимость может включать прием, отказ или контролируемый прерывистый прием определенного вещества; и если понятие «вещество» стало слишком гибким для проведения границы между экзотичностью «чужеродного вещества» и домашностью, скажем, «пищи»; то локусом «вызывания зависимости» не может быть само вещество и вряд ли может быть само тело, но должна быть некая всеобъемлющая абстракция, которая управляет нарративными отношениями между ними.

То абстрактное пространство, в котором вещества и поведения становятся «аддиктивными» или «не аддиктивными»: как нам его назвать, здоровой свободной волей? Способностью, скажем, (свободно) выбирать здоровье? В конечном счете, можно утверждать, что переедающего, анорексика и булимика объединяет в качестве злоупотребляющих веществами, если не яд самого вещества, то все же избыток мистических свойств, которыми зависимый/злоупотребляющий проективно наделяет его. Эти свойства — утешение, покой, красота или энергия, которые «на самом деле» могут быть лишь внутренними, присущими самому человеку, обманчиво приписываются магической добавке. И тогда эта добавка — независимо от того, потребляется она или избегается — может лишь разъедать личность, видящую в себе одну лишь нехватку. В этом случае здоровая свободная воля принадлежала бы человеку, который помышляет выражение этих качеств (утешения, покоя, красоты, энергии) из самости, тела, уже понимаемого как содержащего их in potentio. Согласно этой точке зрения, которая, действительно, ныне является основой медицинского дискурса, как обывательского, так и клинического, — не тот, кто сидит на диете, а тот, кто занимается спортом, является человеком, воплощающим полную противоположность зависимости.

Но что же тогда делать со следующим патологизированным персонажем, который материализуется из таксономического безумия начала 1980-х: зависимым от физических упражнений? При отсутствии какого-либо проективного гипостазирования (принятие абстрактных понятий за конкретные объекты или сущности, «овеществление» свойств, отношений и идей — прим. перев.) «чужеродного» вещества объектом зависимости здесь, кажется, становится само тело. Точнее, объектом зависимости является проявление тех самых качеств, отсутствие которых, как предполагается, определяет зависимость как таковую: телесная автономия; самоконтроль; сила воли. Объектом зависимости стало именно наслаждение «способностью выбирать свободно, и свободно выбирать здоровье».

Казалось логически ясным с момента этого нововведения, что, если даже упражнения вызывают зависимость, то ничто не может не вызывать зависимость; зависимый от упражнений был на самом деле предельным случаем для избавления концепции зависимости, раз и навсегда, от любой необходимой специфичности вещества, телесного эффекта или психологической мотивации. (Конечно, нейрохимические маркеры, которые ученые использовали для «объяснения» зависимости, никогда не несли в себе ничего более, кроме как тавтологически объяснительной или диагностической силы.) И это не только теоретическое aperçu (фр. «представление» — прим. перев.) извне недавно расцветшего сообщества людей, заинтересованных в определении зависимости. Напротив: поразительно то, с какой скоростью распространилось мнение, что буквально любое вещество, любое поведение, даже любой аффект могут быть патологизированы как вызывающие зависимость. Зависимость, согласно этому определению, заключается лишь в структуре воли, которая всегда каким-то образом недостаточно свободна, в выборе, произвольность (англ. voluntarity — прим. перев.) которого недостаточно чиста.

Однако, как и упражнения, иные формы деятельности, недавно патологизированные в свете поисковых фонарей этой новой машины приписывания зависимости, — это все те же, что поздний капитализм представляет как высшие символы контроля, личного выбора, самой свободы: помимо нахождения индивидуального телоса (цель, предназначение — прим. перев.) в работе («трудоголизм»), есть телос нарочито свободного потребительского выбора («шопоголизм»); наслаждения сексуальным разнообразием («компульсивное сексуальное поведение»); или даже нахождения в устойчивых отношениях («созависимость» или «зависимость от отношений»). Поскольку каждое утверждение воли делало саму произвольность проблематичной в новой области, само утверждение воли стало казаться вызывающим зависимость. За последний год достигло пика число журналистских статей на тему того, что селф-хелп группы и книги, которые популяризировали такую радикальную критику зависимости и которые позиционируют себя как единственный выход из нее, сами могут вызывать зависимость. Как правило, заголовки этих статей представляют это предположение как бы в шутку; однако суть большинства из них, надо отдать им должное, всерьез воспринимает селф-хелп-идею, согласно которой, если понимать ее логически, границы приписывания зависимости очертить невозможно.

Селф-хелп-анализ приводит к этому выводу с восхитительной ясностью и строгостью, которые в лучшем случае позволяют очень резкой описательной и аналитической работе идти вразрез со многими современными идеологиями. Например, хотя далеко не вся литература о созависимости феминистская, и есть пределы (индивидуализм, аисторичность) политического задействования даже самых амбициозных ее представителей, все же парадигма созависимости представляет из себя острый деконструктивный инструмент, оказавшийся удивительно доступным для нарративов «здравого смысла», основанных на опыте: как таковая она имеет, как показали многочисленные селф-хелп авторы, серьезную феминистскую описательную значимость.

Однако аналитическая работа, которую эти парадигмы зависимости не могут проделать, — это подвергнуть сомнению или же прервать свою собственную вовлеченность в, по-видимому, однонаправленный исторический процесс: пропаганду свободной воли. Под «пропагандой» я подразумеваю нечто грамматически определенное: императив, требующий распространения самой концепции свободной воли. Однако для такого распространения, по-видимому, требуется не только ее экспансия и циркуляция, но и постоянное смещение: даже больше — концепция свободной воли должна вечно отступать через сеть смежностей, чтобы в конечном счете образовать горизонт отсутствующего, чье давление на наличествующее в последствии приближается к абсолюту. Если эпидемия приписывания зависимости в некотором смысле представляет собой кризис этой пропаганды, в иных случаях она представляет собой ее прямое и неумолимое продолжение.

Пока сущность, известная как «свободная воля», гипостазирована и наделена этической ценностью (ситуация, чей переломный момент в эпоху Реформации уже обнажил одновременно структуру ее драматических изнальных разломов и их пригодность для сложных нужд капитализма), — пока «свободная воля» гипостазирована и наделена этической ценностью, до тех пор столь же гипостазированная «вынужденность» (англ. compulsion — прим. перев.) должна быть доступна в качестве контрструктуры, всегда внутренней ей, всегда требующей быть извергнутой из первой. Тщательная описательная работа по приписыванию зависимости движима тем же императивом: ее особенная острота восприятия в обнаружении вынужденности, стоящей за повседневной произвольностью, движима — все более слепо — ее собственной вынужденностью изолировать все новое, ускользающее, но абсолютизированное пространство чистой произвольности. Поздние тексты Ницше, очевидно, являются лучшим примером этого противоречия: все, чему можно научиться и что можно распознать в ницшевском изображении человеческой психологии как изощренной феноменологии зависимости, — все это связано с причудливо морализированным императивом по изобретению Воли, чья ценность и сила, кажется, становятся тем абсолютнее, чем более головокружительно отступает и отступает любая возможность обосновать ее существование.

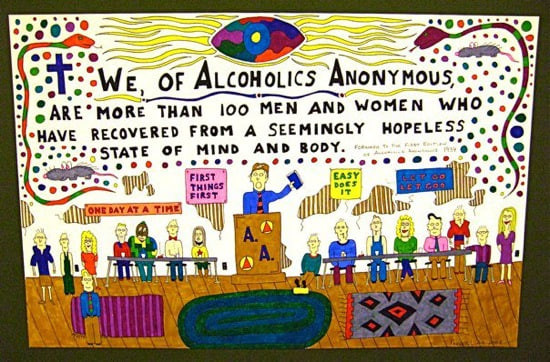

Поразительно, как ловко люди научили себя и друг друга манипулировать этими, по-видимому, неповоротливыми абсолютами в современном мире зависимости и ее приписывания. В программах «12 шагов» и им подобных героика трезвости (и, используя слово «героика», я не хочу умалить значение героизма, ценность и сложности которого мне сильно созвучны), как это ни парадоксально, подразумевает навык микроменеджмента абсолютов. Под накопленным опытным давлением и мудростью многих, переживших зависимость, в программах «12 шагов» умножаются локусы абсолютной вынужденности и абсолютной произвольности. К местам подчинения вынужденности, представленной в качестве абсолюта, относятся: настойчивость в патологизирующей модели («алкоголизм — это болезнь»), которую другой тип группы может воспринимать как деморализующую или унижающую; принятие антиэкзистенциальной риторики неизменных идентичностей («бывших алкоголиков не бывает, есть только выздоравливающие алкоголики»); и покорное обращение к ускользающей, но структурно необходимой «высшей силе». В то же время, места произвольности, также представленной в качестве абсолюта, создаются и умножаются посредством фрагментации — в ритуалах принятия ответственности за ущерб прошлого; в децентрализованной и высоко эгалитарной, хотя также и весьма стилизованной структуре группового опыта; и особенно посредством техники временной фрагментации — высоко экзистенциального «одного дня за раз», который отрывает каждый момент выбора (а их, конечно, бесконечное множество) как от идентичности-истории, так и от намерений-будущего, которые, казалось бы, должны его ограничивать. Среди этих мест неуловимых переговоров между размноженными абсолютами многим, похоже, удается создать для себя действенный выход из смертельной системы двойных посланий [3], где утверждение, что ты можешь действовать свободно, всегда прочитывается в изобличительном свете открытого секрета, что твое поведение является полностью вынужденным, — тогда как утверждение, что тебя, в конце концов, вынудили обстоятельства, съеживается в столь же разительном свете открытого секрета, что на самом деле ты мог в любой момент сделать другой выбор.

Если воля и вынужденность неизбежно являются взаимно внутренними друг другу категориями; если, следовательно, обособление зависимости «самой по себе» в XIX веке должно рассматриваться как часть того же исторического процесса, что и ницшеанское гипостазирование Воли «как таковой»; если это давление пересекающихся классификаций всего лишь высекает исторически специфическую точку напряжения в многовековом разломе свободной воли; тогда мы должны спросить, каковы определяющие исторические координаты нынешнего кризиса приписывания зависимости? Полагаю, самый простой ответ на вопрос «Почему сейчас?» — почему XX век, и прежде всего его последняя четверть, оказался местом этой эпидемии зависимости и приписывания зависимости — следует искать в особо резонансных отношениях, которые, судя по всему, существуют между проблематикой зависимости и проблематикой потребительской фазы международного капитализма. Начиная с Опиумных войн середины XIX века и до нынешних тонкостей отношений США с Турцией, Колумбией, Мексикой и Перу, драма «иностранных веществ» и драма новых империализмов и новых национализмов были совершенно неразрывны. Целостность (новых и оспариваемых) национальных границ, овеществление национальной воли и жизненной силы с легкостью организовались вокруг этих нарративов интроекции. Более того, еще со времен Мандевиля, опиумный продукт — высококонцентрированная, портативная, дорогая, коммерциализированная субстанция, par excellence уязвимый для картелей товар для экспорта в противовес продовольственной культуре для внутреннего потребления, воспринимался как обладающий уникальной способностью отрывать потенциально безграничную траекторию спроса у своих потребителей, бесповоротно и все более обособленно от относительного гомеостаза нужды. С наступлением эпохи рекламы аддиктивное вещество стало как никогда доступным, чтобы быть возвращенным в метрополию в качестве репрезентации зарождающихся интуитивных представлений о товарном фетишизме.

Кроме того, приведенная в начале этой статьи парафраза из «Истории сексуальности» Фуко позволяет предположить, что поскольку возникновение идентичности наркомана и гомосексуала столь тесно совпало как структурно, так и темпорально, их историческая взаимосвязь может оказаться весьма глубокой. Как в «Портрете Дориана Грея», так и, например, в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда», наркозависимость является одновременно камуфляжем и выражением динамики мужского однополого желания и его запрета: обе книги начинаются как истории об эротическом напряжении между мужчинами, а заканчиваются как назидательные повести об одиноких наркоманах. Две новые таксономии — наркомана и гомосексуала — сконденсировали для культуры конца XIX века многие из одних и тех же проблем: старая антисодомитская оппозиция между некоей «природой» и тем, что ей противоречит (contra naturam), с коварной видимой плавностью перетекла в новую оппозицию между веществами естественными (например, «еда») и искусственными (например, «наркотики»); а следовательно — и в характерный для XX века способ различения самих желаний на те, которые считаются естественными, именуемые «потребностями», и те, которые считаются искусственными, именуемые «зависимостями». Возможно, реифицирующая классификация определенных конкретных, ощутимых веществ как неестественных в их (искусственно стимулирующей) связи с «естественным» желанием в конечном итоге должна поставить под вопрос естественность любого желания (Уайльд: «О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку») [4]. И, конечно, одним из многочисленных отголосков, раздающихся вокруг ужасной случайности ВИЧа и ужасной не-случайности сверхдетерминированной разрушительности СПИДа, является тот способ, каким он словно бы «естественным» образом подтверждает и связывает воедино — в качестве противоестественных, не приспособленных для выживания, подходящих объектов для забвения, спектакуляризованных страданий и преждевременной смерти — считающиеся самоочевидными «группы риска» геев и наркоманов. [5]

Даже если отвлечься от СПИДа, некоторые из многообразных связей, в которых сегодня приписывание зависимости поднимает вопрос о «естественном», иллюстрирует колонка мнений из газеты «USA Today» за 1987 год, посвященная спорам об использовании стероидов атлетами. Само определение зависимости здесь становится предметом спора: Рон Хейл утверждает, что стероиды не вызывают зависимости (и, следовательно, не должны быть запрещены), поскольку они «не возбуждают, не подавляют и не изменяют сознание, а также не вызывают привычку, от которой нельзя избавиться»; Уильям Н. Тейлор утверждают, что вызывают, и поэтому должны быть запрещены, поскольку «употребляющие демонстрируют толерантность к препаратам и синдром отмены, так что изменения личности и зависимость являются обычным делом» [6]. В звучащих в этих дебатах голосах, пропитанных американским духом, Естественное призывается для изгнания угроз, витающих вокруг нас по нескольким осям: ось киборга, которая простирается между человеком и машиной («Если атлетам приходится прибегать к стероидам, они пытаются построить машину, а не человека»); нарративная эволюционная ось, которая простирается между человеком и животным, лишь мельком заглядывая в промежуточное пространство скрещивания, «эру монструозных атлетов»; ось, которая простирается от аутоэротического к аллоэротическому (поскольку «мускулистые тела обычно являются результатом многих лет анаболической стероид-индуцированной нарциссичности»); пуританская ось между морализированным «здоровьем» и осуждаемым «усовершенствованием тела человека»; ось между насыщаемыми и «ненасытными» влечениями, будь то секс или прием веществ; ось между имманентными «природными способностями» и внешней добавкой («люди должны соревноваться за счет ресурсов своего тела, а не полагаться на какие-то неестественные химикаты»); и, конечно, ось между «свободным» миром, где использование стероидов в любительских соревнованиях абсолютно запрещено, и «Россией», где, как предполагает редакция, оно «может» быть абсолютно обязательным. Более того, стероиды, вызывая «стероидную ярость», обладают опасным свойством размывать, видимо, очевидное различие между гетеросексуальностью и мужским насилием в отношении женщин. Хуже того, хотя стероиды должно быть легко разместить на оси между мужским и женским полом — они, в конце концов, являются «искусственными версиями мужского гормона тестостерона», — они на самом деле, похоже, оказывают непредсказуемо дестабилизирующее воздействие на половые признаки. Если их в целом вирилизующая тенденция приводит к появлению «женщин, сложенных как мужчины, и мужчин, сложенных как Карпатские горы», если они вызывают у женщин «рост волос на лице, облысение и уменьшение груди», а у мужчин «чрезмерно агрессивное поведение», то они же и вызывают у женщин «нимфоманию», которую нельзя с такой уверенностью отнести к эффекту маскулинности; и, что наиболее разрушительно для гендерной схемы, которая, кажется, всегда лежит в основе гормональных моделей, у мужчин от них «развиваются женские характеристики, такие как грудь». Леденящий душу редакционный карикатурный рисунок резюмирует самую плохую новость о чужеродном веществе стероидов: накачанное тело абсолютной произвольности, испуганное настолько же, насколько пугающее, преследуется memento mori — рентгеновским скелетом его собственной абсолютной вынужденности; однако между двумя образами якобы самоочевидное место желанных, «естественных» очертаний простого парня уже разъедено до такой степени, что его невозможно ни вспомнить, ни восстановить.

Не так уж и сложно, получается, привести множество — не причинных объяснений нынешней эпидемии приписывания зависимостей, — но, по крайней мере, аспектов настоящего исторического момента, которые, судя по всему, вовлекают модель зависимости в политически чреватые, дискурсивно продуктивные взаимоотношения репрезентации и мисрепрезентации. Однако, в заключение я хотела бы задать вопрос, который гораздо сложнее, чем «Почему сейчас?» — а именно: «Как могло бы быть иначе?» Какие осколки устаревшего когнитивного ресурса мы все еще можем найти разбросанными по обочине прогресса — ресурсы, с помощью которых можно было бы, или можно было когда-то, мыслить произвольность и вынужденность иначе — сопротивляясь простому воспроизведению пропаганды отступающей Свободной Воли? Я должна сказать, что не нахожу концепцию бессознательного, будь то индивидуального или исторического, особо полезной для решения этого конкретного вопроса: как в психоаналитической, так и в марксистской мысли современная героика произвольности/вынужденности уже слишком глубоко вписана в самый источник их нарративной и аналитической энергии. С другой стороны, когда я смотрю на работы — из которой я многому научилась — Томаса Шаша [Szasz], чьи деконструктивные анализы таких понятий, как зависимость, были настолько энергичны, что их следовало бы назвать разоблачительными, я также вижу, что его исцеляющее воздействие на патологизирующие мифологии вынужденности всем обязано тропизму к абсолюту наказуемой свободной воли, который сам по себе более чем граничит с авторитарностью.

Я просто вкратце предположу, что наиболее удачно реконструировать это «иначе» для приписывания зависимости мне удалось через традицию, которая не противостоит ей и не объясняет ее, а скорее находится на шаг в сторону от нее. Это традиция осмысления привычки — той формы повторяющегося действия, которая движется не к метафизическим абсолютам, а к взаимосвязям поступков — и действующего «я» — с телесным габитусом, одевающей нас привычкой, обитаемым жилищем, всем тем, что оставляет следы этой привычки в мире, который метафизические абсолюты оставили бы вакуумом. Хотя эта традиция поддерживалась и довольно интенсивно морализировалась, по крайней мере, от Цицерона до Уильяма Джеймса, с особенно острым психологизирующим влиянием вокруг, к примеру, XVIII века и романтических истоков английского романа, житейское понятие привычки выпало из теоретического употребления с утверждением в нашем веке аддикции и других гламуризирующих парадигм, ориентированных на абсолюты вынужденности/произвольности. И я, безусловно, могу понять недоверие к современным версиям «привычки», таким как эго-психология, чья зависимость от метафорики укрепления и вытекающая из этого этизация единого «я», похоже, делают ее особенно уязвимой для неосознаваемых форм морализма. Однако неморализованное использование языка привычки, например, у Пруста, столь же тщательно, как и любая версия современного приписывания зависимости, — без какой-либо необходимости гипостазировать призрачную, наказуемую свободную волю на ускользающем горизонте. Пруст рассматривает привычку прежде всего как дело восприятия, а это значит, что все его богатство ресурсов для денатурализации полярностей «активного» и «пассивного» в восприятии задействовано во всех его обсуждениях привычки — той человеческой способности, которая может «изменить цвет занавесок, заставить замолчать часы, [придать] выражение жалости жестокому, косому зеркалу». [7] Привыкание — это «та операция, которую мы всегда должны начинать заново, более длительная, более трудная, чем выворачивание века наизнанку, и которая состоит в наложении нашей собственной знакомой души на ужасающую душу нашего окружения» (т. 2, стр. 791). Банальная, но драгоценная опиумная привычка позволяет нам привязаться к нашему окружению, к нам самим в глазах других и к отпечатку других в нас самих — и тем самым позволяет всему этому обрести существование.

Однако привычка также разграничивает пространство перцептивного и проприоцептивного (относящийся к ощущению положения и движения своего тела в пространстве — прим. перев.) изменения и откровения — откровения, к которому самоанализ никогда не сможет прийти. Как в случае с получением рассказчиком письма Альбертины, в котором она говорит, что покинула его навсегда:

«Да, минуту назад, до того, как Франсуаза вошла в комнату, я думал, что больше не люблю Альбертину, я думал, что ничего не упускаю из виду, как строгий аналитик; я думал, что знаю состояние своего сердца… Я ошибался, думая, что могу ясно видеть в своем сердце. Но это знание, которое самые тонкие восприятия ума не дали бы мне, теперь было принесено мне, твердое, сверкающее, странное, как кристаллизованная соль, внезапной реакцией боли. Я так привык иметь Альбертину рядом со мной, и теперь я внезапно увидел новый аспект Привычки. До сих пор я рассматривал ее главным образом как уничтожающую силу, которая подавляет оригинальность и даже осознанность чьих-либо восприятий; теперь я видел ее как страшное божество, настолько прикованное к твоему существу, ее ничтожный лик настолько въелся в твое сердце, что если она отстранится, если отвернется от тебя, это божество, которое ты едва различал, причинит тебе страдания, более ужасные, чем любое другое, и тогда оно будет таким же жестоким, как сама смерть» (т. 3, стр. 426).

Привычки у Пруста, как и ложь и глупые печали, напоминают «слуг, мрачных и ненавистных, с которыми борешься, под чьей властью все больше и больше оказываешься; слуг ужасных и страшных, которых невозможно заменить и которые подземными путями ведут нас к истине и смерти» (т. 3, с. 948). И все же именно они, привычки «— даже самые низменные из них, такие как наши смутные привязанности к размерам, к воздуху спальни — приходят в смятение и протестуют, поднимая восстания, которые мы должны признать тайным, частичным, осязаемым и истинным аспектом нашего сопротивления смерти» (т. 1, с. 722).

Необычайно трудно представить себе аналитически пригодный язык привычки в концептуальном ландшафте, столь опустошенном и обезображенном двумя ураганами под названием «Просто сделай это» и «Просто скажи нет». Острее всего я чувствую головокружение от этой картины опустошения, когда узнаю, что «Philip Morris» купила — или по крайней мере арендовала у Национального архива — право на спонсирование Билля о правах к Конституции США. В рамках этой кампании также вышла серия журнальных реклам, продвигающих абстрактную Свободу — как те Свободы, что уже сформулированы в документе, так и, на что более чем намекают, те, которые еще только предстоит определить. Например, в недавней рекламе представлена красивая черно-белая фотография улыбающейся, но благопристойной Барбары Джордан [8], которую цитируют: «Билль о правах не был ниспослан природой или Богом. Он очень человеческий, очень хрупкий». Однако в рекламе мало конкретики. Остальная часть текста гласит: «Билль о правах был для меня источником утешения. Хотя я и родилась в бедности, я знала, что это не должно быть постоянным положением. Я была свободна делать все, что хотела. И освобождающей силой на протяжении всей моей жизни и карьеры был Билль о правах. Именно в нем оживают Соединенные Штаты Америки. Без него эта страна, какой мы ее знаем, перестала бы существовать».

Я даже не буду обсуждать чудовищность «иронии» этой пропаганды Свободы, исходящей от индустрии, чей карманный сенатор Джесси Хелмс из Северной Каролины убивает конституционные свободы столь же щедро и безрассудно, сколь позволяет обрываться жизням геев и наркоманов.

Я полагаю, что эта рекламная кампания — не просто попытка ассоциировать рекламу табака, сегодня саму находящуюся под огнем, с защитой Первой поправки, [9] за счет которой она и выживает, когда ей грозит новое регулирование. Помимо вопроса о свободе рекламы, она намекает на прошлые и будущие кампании табачных компаний на тему прав курильщиков — кампании (включая публикацию нового глянцевого журнала только для курильщиков), которые пытаются мобилизовать и кристаллизовать курильщиков в мощную лоббистскую группу по образцу чего-то вроде Национальной стрелковой ассоциации [9]. С точки зрения парадигмы зависимости/свободы воли, гениальная идея кристаллизации сообщества по защите прав курильщиков, очевидно, весьма взрывоопасна: если, с одной стороны, табачные компании лелеют видение населения, объединившегося для провозглашения права на курение как высшего проявления личной свободы — в солидарности со своими добрыми друзьями из табачных компаний, которым предназначено без вопросов, даже подобострастно, передать не только формулировку, но и саму установку этих агрессивных «правовых» повесток, — то, с другой стороны, этой мечте «Philip Morris» неизбежно сопутствует кошмар, в котором курильщики могли бы объединиться, чтобы требовать права не как воплощения высшей свободы — свободы курить, — а как зависимые, как люди, определяющие себя как не имеющие свободы в отношении курения. Разумеется, лишь приняв вторую идентичность, проявив готовность к дальнейшей стигматизации, вступив в союз с самыми обездоленными социальными группами с требованиями — скажем так — надежного, некарательного доступа к аддиктивному веществу; доступного или бесплатного, качественного, непредвзятого здравоохранения для всех, кто был, остается или рискует стать зависимым (т. е. для всех); и свободы от экономической эксплуатации со стороны торговцев аддиктивными веществами — лишь заявив о подобном признании или принятии патологизированной идентичности зависимого, курильщики как группа могли бы, парадоксальным образом, расширить свои возможности в правовых, экономических и идеологических спорах с табачными компаниями, а также в сферах, где их интересы могут с компаниями совпадать. (К последним могут относиться, например, ограничение запретов на курение на рабочих местах и противодействие возлагающим вину на жертву (англ. victimblaming — прим. перев.) страховым надбавкам для курильщиков.)

Существует множество свидетельств, что больше всего табачные компании боятся официального и юридического признания открытого секрета, что за фасадом произвольности курение «на самом деле» вызывает зависимость. Если сегодня действие этого открытого секрета лишает курильщиков силы, то столь же ослабляющей является и динамика противоположного открытого секрета: что любой, кто утверждает, что вынужден курить, на самом деле с каждой зажженной сигаретой делает «свободный выбор» не поступать иначе. Я вижу в этой рекламе, на определенном уровне, эффективно исполняемое предупреждение-угрозу шантажиста, обращенную к курильщикам: вбивание в них уродливого и извращенного довода о том, что в современных дискурсивных конструкциях потребительского капитализма силы нашей свободной воли всегда уже искажены «истиной» вынужденности, в то время как силы, присущие признанной вынужденности, всегда уже искажены «истиной» нашей свободной воли. Неудивительно, что, как предполагает Пруст, акты отказа и бунта в этом опустошенном ландшафте требуют подлинной риторической и политической хитрости, чтобы оставаться тайными, частичными, осязаемыми, правдивыми.

Переводчик роман исламов

Редакторка настя золотова

Примечания:

1. Berridge and Edwards, Opium and the People.

2. Foucault, History of Sexuality, гл. 1, с. 42–43.

3. Двойные послания (англ. double bind, «двойное связывание») — концепция, разработанная Грегори Бейтсоном и его сотрудниками, описывающая коммуникативную ситуацию, в которой субъект получает взаимно противоречащие указания, не имея возможности прояснить их или выйти из ситуации. — Прим. перев.

4. Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1981), с. 236.

5. Проблемы, упомянутые в двух предыдущих абзацах более полно контекстуализированы в третьей главе моей «Эпистемологии чулана», а также в следующей главе [из сборника «Tendencies»] “Nationalisms and Sexualities: As Opposed to What?”.

6. Все цитаты взяты из «USA Today», 6 January 1987, с. 10A.

7. Marcel Proust, Remembrance of Things Past, пер. C. K. Scott Moncrieff и Terence Kilmartin, 3 тома. (New York: Vintage Books, 1982), гл. 1, стр. 9. Цитаты Пруста в [оригинальном] тексте относятся к этому изданию.

8. Первая поправка к Конституции США гарантирует свободное вероисповедание, защиту свободы слова, свободу прессы, право народа на мирные собрания и право обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. — Прим. перев.

9. Барбара Чэрлин Джордан (англ. Barbara Charline Jordan) (1936–1996) — американская юристка, представительница Демократической партии США и борец за гражданские права. — Прим. перев.

10. Национальная стрелковая ассоциация (англ. National Rifle Association of America, сокр. NRA) — некоммерческая ассоциация в США, которая объединяет сторонников права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия. — Прим. перев.