Абстракционистское клеймо: «модернистское искусство» Японии в СССР

Разные пути

Японское современное искусство в СССР, в особенностях своей репрезентации и историографии, имело отличительные черты от того, что происходило как в самой Японии, так и в других точках мира. Довоенный период был слишком скоротечен, чтобы погрузиться в проблематику современного искусства Японии. К началу 1930-х гг. так называемое «модернистское» искусство покидало советского зрителя и читателя, не успев до него основательно добраться. Послевоенный период, как после смерти И. В. Сталина и последующего некоторого послабления режима в рамках его контактов с зарубежными странами, так и заключения дипломатических отношений в 1956 г. между Японией и СССР, разомкнулся, вновь позволив некоторым японским художникам оказаться на выставках и страницах журналов.

Одновременно с этим сохранялось и модифицировалось негативное отношение к «модернистскому» искусству. Эта ситуация привела к тому, что не только возникала другая версия историографии, где одно «современное японское искусство» подменялось другим, но и к проблеме терминологического определения современного искусства в советском, а затем и российском искусствознании. Политическая модель государства дробила это понятие на ещё большее число фрагментов, которые по факту сводились к оппозиции допустимого и запретного. Нарушение историографических линий, а также отношений между самими участниками событий в искусстве — все это плоды рассинхронизации временных процессов.

«Модернистское» и «прогрессивное». Что есть «современное»?

Изобразительное искусство современной Японии становилось наиболее проблематичным при рассмотрении живописи и отчасти графики. Обе области вызывали на себя наибольший напор критических суждений и были обречены стать заложниками готовых моделей, по которым определялось «правильное» и «неправильное» искусство. Временной отрезок определяется следующим образом: японское современное искусство, несмотря на единичные публикации в самом начале 1950-х гг., проникает в СССР к 1956–1957 гг. и продолжает держать свою линию где-то до 1987–1988 гг. Этот период в тридцать лет демонстрировал неприкрытый дисбаланс между так называемым «прогрессивным» лагерем художников и теми, кто был вовлечен в «модернистские» практики. Внутри этого конфликта была своя динамика, но поскольку сама ситуация искусственно поддерживалась, то в перестройку это противостояние рассыпалось довольно быстро, хотя и не без последствий. Позднесоветский и постсоветский периоды отличительны тем, что, избавляясь от этих категорий деления, на время удалось сформировать более богатую модель художественного мира и разнообразия в нём.

«Прогрессивное искусство» стало самой расхожей формулировкой, синонимичной в своем значении «современному искусству», которая применялась в ходе разговоров о Японии. Реалистический блок, к которому в первую очередь принадлежали выходцы из пролетарской живописи, затем нихонга и отчасти мастера гравюры — создавали основу этого движения. Однако понятие «реализма», как показывает практика, не было чётким, к нему изредка могли примыкать экспрессионистические или даже сюрреалистические практики.

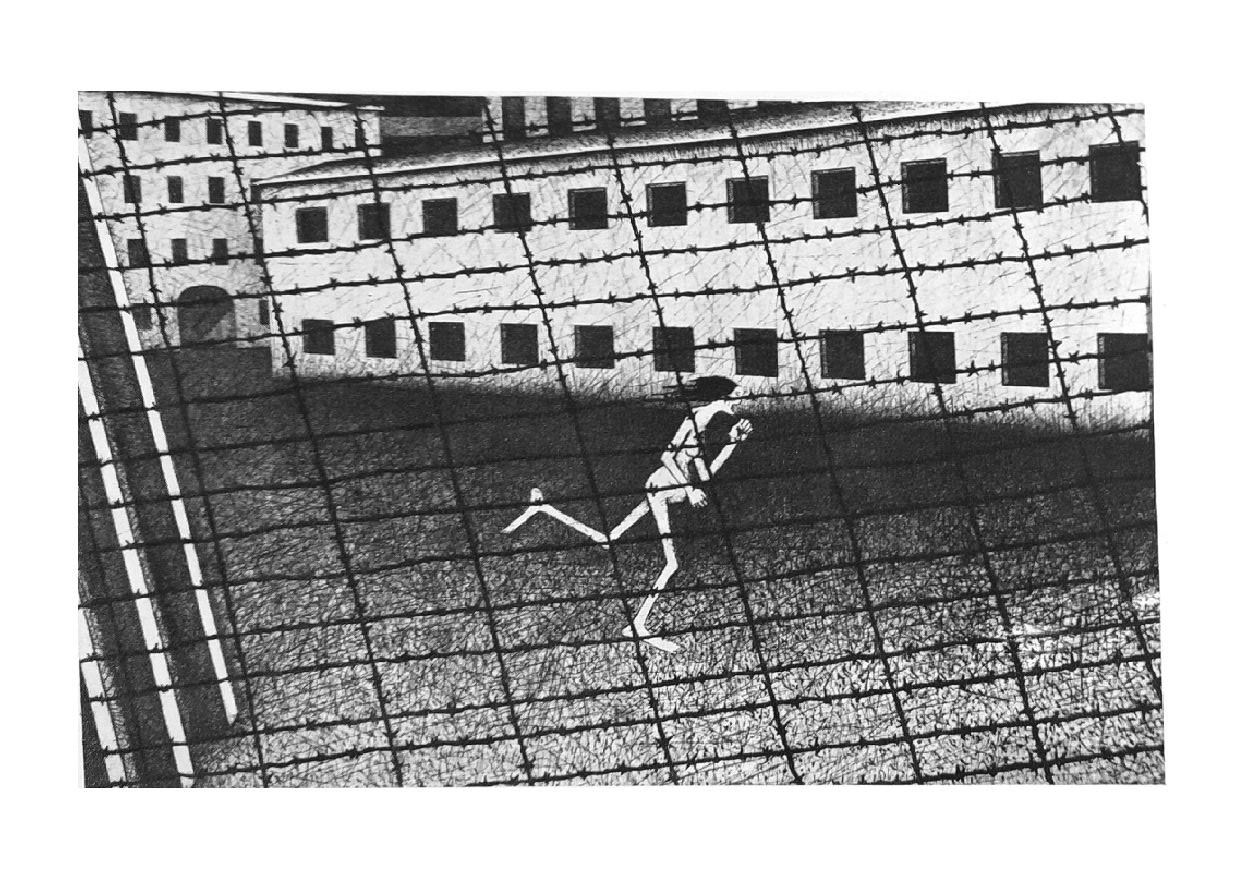

Требования к прогрессивному искусству были просты на словах, но сложнее определялись на практике, тем не менее некоторые аспекты оговаривались чаще всего: художники обязались иметь активную социальную позицию, посвящать себя ряду «канонических» тем (борьба с угнетением, борьба за мир, жизнь крестьян и рабочих), воздействовать своим творчеством прямо и декларативно, избегая скрытых смыслов. «Прогрессивное», в логике своего образования, опиралось на низы, которые обязательно должны были пройти эпизод политического преследования и далее влачить бедственное и трудное существование внутри вечной борьбы, этот ход мысли часто встречается в текстах 1950-х и 1960-х гг.: Д. Пименова [Пименов 1953, с. 29], М. Андреева [Андреева 1953 с. 27], Н. Цветковой и И. Крылова [Цветкова, Крылов, 1964 с. 4].

«Прогрессивное» имело и выгодную политическую составляющую, поскольку напрямую работало в качестве культурного «моста», провозглашавшего общие ценности с мотивами добрососедства и борьбы за мир. Проблема заключалась лишь в том, что конструкт прогрессивного искусства, применяемый к Японии, был утопичен, проект постоянно находился в положении безоговорочного успеха, превалировал над «модернистским», но никогда не имел конечной цели и поддерживался искусственно. Разнообразие советской версии японского искусства в послевоенное время было скудным именно по причине того, что программа прогрессивного искусства не рождала новые смыслы и имена, а лишь стагнировала.

Внутри описания конфликтов между «прогрессивным» и «модернистским» часто обнаруживаются слова «мода» и «традиция», и здесь необходимо прояснить положение классического/традиционного искусства в выстроенной иерархии. Традиционное искусство было одновременно и культурным оплотом, который стоило оберегать от иностранных влияний, но также и архаической моделью, которую стоило поновлять, чтобы она не стала «реакционной». Классическое искусство выстраивало свой образ за счёт экзотизации предметов старины, сопутствующая романтизация задавала свой набор атрибутов: «утонченность», «декоративизм», «поэтичность», «близость к природному» и т. д. Что касательно конфликта между западными (ёга) и восточными течениями (нихонга) в японской живописи, то в советских источниках они считались уже решенными к 1960-м гг., лишь незначительное количество авторов продолжали видеть в этом проблему. Но проистекающие оттуда жизнестойкие дискуссии о подражательности японского искусства, западных веяниях и невозможности их освоить — продолжали присутствовать в суждениях искусствоведов и далее.

«Хотя огромное количество работ в этом жанре создается в абстрактно-декоративной манере, несмотря на колебания моды, отражающие трагическую дисгармонию японской культуры двадцатого столетия, гравюру скорее, чем живопись или скульптуру, можно назвать выразительницей гуманистических идей и души народа» [Виноградова 1969, с. 251].

«В современной Японии, где многие художники стали на путь абстракционизма, где выставочные залы наводнены никому не понятными формалистическими упражнениями "модных" мазил…» [Коломиец 1959, с. 30]

«Что касается мастеров гравюры, то надо особо отметить этих мужественных и честных людей, которые, несмотря на огромные материальные трудности и лишения, на глубокое засилье формалистического влияния в искусстве Японии, продолжают идти верной дорогой правды и реализма, ревностно отстаивая национальные художественные традиции…» [Коломиец 1965, с. 168].

«Когда поднимаешься в их бетонный павильон, выстроенный в дурной манере под Корбюзье, то уже начинаешь понимать, что за его порогом надо оставить поэтический образ “страны восходящего солнца”. Прямо против входа посетителя встречает мрачная картина под названием “Форма Б”. На ее черном фоне выписаны в беспорядке три по-разному изогнутые бурокрасные полосы и небольшой круг. Рядом “Форма А”, “Торс Б”. Как видим, и среди японских художников есть люди, которые тоже не хотят отставать от “моды”» [Абалкин 1957, с. 244].

«…да и подражание различным образцам европейского искусства не так уж страшно, если оно связано с искренними поисками своей формы и, разумеется, своего содержания. Самое существенное — душа народа. От американизации Япония защищена не столько крепостью вековых обычаев, сколько глубокой внутренней культурой…» [Эренбург 1960, с. 87].

«Модернизмы»

Абстрактное/абстракционистское/антиреалистическое/буржуазное/декадентское/космополитическое/модернистское/реакционное/формалистическое/формотворческое — множество синонимов подбиралось советскими искусствоведами в отношении того, что не принималось и исключалось из советской версии японского искусства. Часто эти термины не различались между собой и представляли один большой обвинительный массив. Внутри этого массива, как и в прогрессивном искусстве, были свои «антигерои», но количество персоналий было в разы меньше, поскольку было достаточно и пары имён, на которых концентрировалось критическое внимание. «Модернистское» также обладало своими отрицательными характеристиками, которые приобрели кочевой характер, переходя из одного текста в другой без особых изменений.

Обсуждение происхождения «абстракционизма» в Японии проистекало не только из давнего спора о сопротивлении «ёга» и «нихонга», но и споров о влиянии европейского, а затем и американского искусства, в том числе и по внешне очевидным событиям (американская оккупация, атомные бомбардировки, вестернизация культуры). Из этой привнесённости полагалось, что «абстрактное» по своей природе чуждо японскому народу и его ценностям [Левина 1958, с. 33]. Положение такого «современного искусства» находилось не только в статусе «фальшивого» или «притворяющегося искусством», но и «антиискусства». При этом подражание соцреализму и влияние советского искусства никогда не рассматривалось советскими авторами как чужеродное.

Примечательно, что категории модернистского искусства «заражали» только молодых [1], причем делалось это чаще всего не на примере конкретных имён, а объединении «фанатов» модернисткой живописи в безликую массу. В вину ставилась «идеология индивидуализма» и попытки самовыражения, достижение исключительно личной выгоды и отсутствие общественной пользы: «Но, наряду с прогрессивными тенденциями, в конце 1950-х годов усиливаются формалистические течения, что было обусловлено глубокими внутренними причинами: реакцией на жесточайшее поражение в войне, стремлением к свободе самовыражения, а также «американизацией» культуры в послевоенные годы» [Каневская 1978, с. 17].

«…Иными словами, одной из причин столь широкого распространения абстракционизма в Японии следует признать быстрое распространение идеологии индивидуализма… И этот факт больше, чем все прочее, заставляет думать, что увлечение японских художников абстракционизмом — явление временное…» [Евгеньев 1974, с. 228].

«Часть молодых художников не искушенных жизненным опытом, восприняли абстракционизм как прогрессивное явление, как выражение свободы творчества и стали ему слепо подражать» [Коломиец 1972, с. 174].

На фоне теорий об американском вмешательстве в художественную жизнь Японии встречаются версии и об особом финансировании современных «абстракционистов»: «Одни из художников встали на путь абстракционизма, усиленно насаждаемого в стране в угоду моде и опирающегося на финансовую помощь буржуазии…» [Глухарева 1966, с. 4]

Разумеется, элемент подражательства, в котором советские искусствоведы упрекали японских художников, сразу лишал их какой-либо самостоятельности в выборе творческого пути и обесценивал их работу. У процесса низложения складывался и собственный лексикон, часто употреблялись слова: «бесчеловечность», «бессмысленность», «бездушность». Также часто применимы ассоциации, связанные со стихийными бедствиями, самым расхожим можно считать словосочетание «мутный поток», а также слова: «захлестнуло», «наводнило», «заразило», «уводит». Нередко и встречается употребление кавычек рядом со словами «художник», «искусство», «работа», «творчество».

Однако причины крылись не только во влиянии Запада, но и для расширения этой дискуссии, вина ложилась и на последствия войны, которые, как утверждали советские авторы, сопровождались моральными потрясениями и упадком человечности:

«…тяжелые моральные раны, нанесенный войной, вызвавшие пессимизм и неверие у части деятелей искусства, — все это являлось благоприятной почвой для развития разного рода формалистических течений в искусстве, в том числе сюрреализма, экспрессионизма и абстракционизма» [Коломиец 1972, с. 173].

«Жажда забвения ужасов пережитого, приобщения к европейской и американской цивилизации, частично связанная со стремлением стряхнуть с себя прах господствовавших столько лет архаизирующих норм искусства…толкнули многих художников Японии на путь космополитического авангардизма» [Виноградова 1975, с. 277].

Абстракционизм, по мнению авторов, разрывал и искажал историческую традицию, в том числе это касалось и синтетических форм, предполагавших слияние элементов абстрактного и реалистического:

«Тщетно попытаемся мы найти, к примеру, в гравюрах Сигэру Ода “Любовь” и “Строительство” фигуры влюбленных в одном случае, строителей — в другом. Работы этой группы по большей части лишены национальной характерности, они, если можно так сказать, агрессивно вненациональны. Импортное происхождение этих течений очевидно. Все они завезены в Японию из-вне, с клеймом “Made in USA”, в обозе оккупационной армии…» [Членов 1961, с. 28].

«Подчас даже непонятно, что же собственно японского, национального, характерного для столь своеобразной страны и культуры в этих безликих, мгновенно ускользающих их памяти, чуждых всему японскому композициях» [Виноградова 1971, с. 53].

Формула противостояния прогрессивного и абстрактного требовала обоих участников, но только прогрессивный лагерь выступал в качестве защитника традиций и национальной культуры: «Его пагубному воздействию оказывали и оказывают стойкое и сознательное сопротивление лишь прогрессивные художники, увидевшие в нем форму идеологической агрессии и активно выступавшие в защиту национальной культуры и ее художественных традиций» [Коломиец 1974, с. 370].

С внушительной частотой в текстах 1960-х и 1970-х гг. упоминалось, что мода на абстрактное уходит, однако продолжительность ухода, по всей видимости, не имела конца.

«В современном изобразительном искусстве Японии значительно влияние абстрактного искусства, оно буквально наводнило все музеи и выставочные залы. Японский абстракционизм, так же как и европейский, уже прошел кульминационный пункт своего развития, но, тем не менее, большая часть японских художников продолжает создавать безыдейные и формалистические произведения…» [Современная японская живопись 1962, с. 12].

Следует также отметить, что если художники-авангардисты пытались затронуть в своих работах социальные или политические темы, что, казалось бы, отвечало требованиям и ожиданиям советских искусствоведов, то все это читалось как вымученная крайность. Напротив, любой отход от авангардистских практик поощрялся, даже если художник уносит часть формалистических практик в новую сферу и интегрирует наработанный опыт в общую схему реалистического искусства.

Помимо «абстрактного» в понятийном аппарате советских искусствоведов было всего три более-менее полноценных ветви в искусстве: сюрреализм, поп-арт, оп-арт. Сюрреалистические практики, которые уже в первой половине 1930-х гг. всячески подвергались критике, продолжили покоряться этой тенденции. Работы сюрреалистов считались антигуманистичными и даже садистичными, вина эта ложилась не только на художников, но и связывалась с последствиями японского милитаризма. Единственным исключением, обусловленным статусом художников, была пара художников Маруки [2], чьи работы содержали сюрреалистические влияния, но воспринимаемый в СССР антиядерный и антиамериканский контекст их работ был выше и дороже, чем привлечение внимания к подобным вещам.

«Неверие в гуманистические идеалы, в силу разума человека заставило многих японских художников уйти от реальных противоречий действительности в мир ирреальных представлений. Наиболее полно это выражено в произведениях японских сюрреалистов» [Ерлашова 1963, с. 53].

«Картины японских сюрреалистов Фукудзава Итиро (“Толпа”, 1950), Фурусава Ивами (“Бедствия Нагасаки”, 1955), Китаваки Нобору (“Аэропорт”, 1952-56) претендовали на раскрытие социальных драм, осуждение мировой бойни и одичания человека, но как художественные произведения нередко антигуманны» [Каневская 1983, с. 673].

«…Бредовые кошмары послевоенных лет, подразумевающие раскрытие глубоких социальных драм, а в действительности смакующие ужас, не сулящие пробуждения и воскрешающие лишь бездну омерзительных натуралистических деталей и принижающие человеческое сознание» [Виноградова 1969, с. 234].

Оп-арт считался преобладанием формы над содержанием, тем более подлинную его принадлежность к искусству не подтверждали, заверяя что это лишь игры с иллюзорностью [Прокофьев 1961, с. 13]. Поп-арт считался полностью коммерческим, где места для искусства не было, а взамен приходили образы эротизма и реклама.

«В последние годы в японской гравюре наблюдается особенное засилье оп-арт, основанного на цветовых, оптических, объемно-пространственных формах. Гравюра наполнилась стихией эффектов, необходимых для передачи общих впечатлений (например, светящихся звезд ночного неба или связанной с чисто иллюзорным восприятием движущейся рекламы большого города)» [Коломиец 1974, с. 369].

Некоторые авторы и вовсе воспроизводили интересные теории о новых формах искусства в Японии. А. С. Коломиец, например, утверждала, что развитие форм поп-арта и оп-арта в Японии связано с результатами чрезмерной урбанизации, она называет эти формы искусства — «детище больших городов». Искусствоведка полагала, что если произведение искусства выходит за пределы музея, то оно теряет свою ценность, становясь пустым и бессмысленным [3] .

Художественные практики после поп-арта и оп-арта в Японии в советской историографии практически не существовали в какой-то полноценной форме, только в качестве «записок на полях» [4]: «…в японском модернизме приоритет получило не имеющее ничего общего ни с живописью, ни со скульптурой экспрессионистское направление, представители которого в своём стремлении “слиться с окружающей действительностью” пытались стереть грани между искусством и “неискусством”. Это течение, связанное с идеологией “новых левых”, было выражением эстетического бунтарства и крайнего нигилизма, отрицавшего искусство как таковое, и принципиально не отличалось от подобных явлений в искусстве стран Западной Европы» [Каневская 1981, с. 675].

Модернистское искусство на японских выставках в Советском Союзе

Обратимся и к практической составляющей, посмотрев на нескольких примерах каким образом «модернистское» искусство возникало на выставках, представляющих японское искусство в СССР. Для многих национальных моделей современного искусства значимыми событиями были художественные выставки в рамках VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (1957), а также, применимо и в японском случае, Американская национальная выставка в парке Сокольники (1959).

Японский раздел выставки современного искусства (Сакай Такэси, Накано Дзюн, Исии Сигэо, Эндо Акира и др.) в рамках фестиваля молодёжи был первым советским показом работ молодых японских авторов и что наиболее важно, темпорально совпадал с событиями внутри самого японского искусства. Это редкий пример выставки, где существовали положительные и отрицательные комментарии в ее адрес: «Молодые японские художники считают, что искусство не может и не должно быть скованно национальными границами. Стремясь сделать свое творчество выразительным, близким всему человечеству, они овладевают достижениями изобразительного искусства различных стран, продолжая вместе с тем национальные традиции Японии» [Ходжаш, Лосева и др. 1958, с. 185].

В обзоре выставки Л. М. Левиной критиковалась живопись в связи с тем, что она была схожа с некоторыми произведениями абстрактного искусства. В основном упоминалось сравнение с ранними «болезненными» образами Пикассо и «уродливыми формами сюрреалистического искусства… Это ужас ради ужаса, кошмар ради кошмара» [Левина 1959, с. 34-35]. Подобным образом говорилось и о том, что творческие искания авторов были связаны с духовным кризисом и последствиями страданий после войны [Савицкая 1957, с. 38].

Несколько парадоксально, что один художник «ужасов» получил бронзовую медаль, а два других почётные грамоты. Не говоря о том, что часть работ продавалась, поэтому даже «вредное» искусство в потенциале имело свой сбыт [5]. Позже работа Исии Сигэо [6] попала в серию слайдов «Современное искусство Японии» (1966), где также критиковалась за излишний пессимизм и относилась к формалистическим течениям [7].

Американская национальная выставка в Сокольниках (1959) также вобрала в себя работы двух американо-японских художников: Куниёси Ясуо [8] («Удивительный фокусник», 1952) и скульптора Ногути Исаму («Кольцо», 1957). Очевидно, что большее внимание уделялось исключительно американским авторам, но Куниёси Ясуо занял свое место в истории, поскольку был раскритикован и его работа попала на фотографию, где перед ней стоят Н. С. Хрущев и А. И. Микоян.

«Ясуо Кунийоши, откликнувшийся на страдания народов в минувшей войне такими вещами, как «Она идет через руины», «Мать и дочь»-и др…представлен на выставке бессодержательной картиной «Удивительный Фокусник», скверно нарисованной, с неприятными резкими красками» [Кеменов 1959, с. 4].

Обратимся и к другому примеру, связанному непосредственно с особенностями показа работ «модернистов» внутри «прогрессивного» лагеря. На выставке современной японской живописи в 1962 г. в Государственном музее восточных культур были размещены несколько «враждебных» работ. О работе художника Иноуэ Тэдзабуро «Молодежная организация “Дзенгакурэн”» написано следующим образом: «Характерно, что автор, комментируя картину “Дзэнгакурэн”, опасается, что она будет принята зрителями как карикатура. По-видимому, сами художники-модернисты чувствуют ограниченность своего искусства, не способного выразить большие идеи, сложность и противоречивость конкретных жизненных явлений. Острые проблемы послевоенной Японии требуют иных художественных форм» [Галеркина 1963, с. 396].

Помещение этой работы в корпус выставки было использовано как способ поругания «модернистского» искусства и противопоставления его остальным экспонатам. Очевидно это и по той причине, что подобные «инструкции к действию» значились и в методичке для экскурсоводов [9] . В подобном ключе рассмотрены еще две работы с выставки, есть формулировка про вред космополитического искусства в каталоге [Современная японская живопись 1962, с. 12] — все это в итоге влияло на суждения зрителей, которые без особо труда повторяли заученные формулы, заявляя что абстракция «ненашенская» и что она вызывает смех [10].

Пересечения миров: Окамото Таро, «Гутай», Кусама Яёи и другие

Необходимо было избрать «антигероев», иногда на фоне обезличенных авторов требовались настоящие имена, чтобы хоть как-то подчеркнуть связь с реальностью. Мировая известность японского художника Окамото Таро [11] позволила стать ему самым упоминаемым автором в советских источниках на период 1960-х гг. В отечественных материалах придерживались в основном негативной оценки творчества автора, правда выражалась она по-разному, например, Н. А. Виноградова упрекала художника в однообразии и отсутствии больших идеалов [Виноградова 1969, с. 238].

«Его почти кричащие, бьющие в глаза, невероятно интенсивные по цвету картины красивы и смелы по своим колористическим сочетаниям и вместе с тем отталкивающи, представляя соединение орнаментальных абстрактных форм с чувственными образами, с попыткой наделить первые органической жизнью, навязать им назойливую и неприятную символичность… Его картина наделены беспрерывной, беспокойной, тревожной динамикой, в них все разорвано, все ползет и кричит…безжалостность бьющего человеку в глаза ослепительно прожектора, сопровождаемого грохотом джаза» [Виноградова 1969, с. 236].

Другие авторы склонялись к не менее излюбленной формулировке «что же хотел сказать этим художник», делая свою оценку необъективной, особенно в тех случаях, когда и имена авторов не назывались вовсе: «На одной из аллей токийского парка Уэно застыли абстрактные скульптуры. Конечно, трудно понять, что хотел сказать этими “произведениями” их автор…”Жизнь” — коротко сообщил гид. Перед нами было какое-то искореженное существо. При большой фантазии его можно сравнить с осьминогом, и то уродливым» [Парумузин 1966, с. 23-24].

Клеймя художника как абстракциониста, авторы совершенно не пытались обосновать его представления об искусстве, заведомо упрощая его творчество. Н. А. Каневская причисляла его к авторам, что апеллируют национальными и эстетическими представлениями [Каневская 1981, с. 675], но никак не раскрывала эти понятия, а только отмечала, что работы Окамото и подобных авторов отличаются «надуманностью» и «манерностью» [Каневская 1978, с. 18]. Лишь изредка журя художника за излишнюю декоративность, авторы писали, что его работы вполне могут сойти за оформительское искусство и хорошо смотреться в интерьере [Николаева 1968, с. 104].

Несмотря на критическое отношение к автору в среде искусствоведов, некоторые советские художники все равно навещали «модерниста» и его студию. Например, в одном из отчётов группы художников 1973 г. (А. Мыльников, В. Юркунас, Л. Лангинен) значится посещение мастерской и дома Окамото Таро, где они познакомились с автором и его работами. В отчете сказано, что работы вызвали большой интерес у художников, что сам Окамото влиятелен. Утверждалось, что несмотря на различные точки зрения в отдельных вопросах искусства им представлялось, что необходимо установить с ним дружеские связи [12].

«Башня солнца», созданная художником для ЭКСПО-70, тоже получила некоторое внимание со стороны обозревателей международной выставки. В одних случаях ее провозглашали «ультрамодернистской» [Хлынов 1970, с. 3], в других положительно отзывались лишь о внешней структуре, но критиковали внутреннюю экспозицию, посвященную развитию живых организмов на Земле: «…Однако в темноте промелькнули и модернистские подражания разным фетишам и идолам… Что же, такое соседство даже интересно как выявление регрессивной роли модернистских течений ХХ века, тянущих человека от высоких ступеней развития назад, в дебри первобытного состояния» [Кеменов 1971, с. 204-205].

Другим примером может служить и Мики Томио [13], представитель обсессивного искусства, который возник за счёт небольшого упоминания у А. Стойкова, где автор делился своими умонастроениями после посещения биеннале в Париже в 1967 году: «Наиболее ярко эти тенденции проявились в японском павильоне. Особенно характерен Томио Мики, представленный двумя “скульптурами”…Это скульптор, “творческая” особенность которого как раз и состоит в том, что он создает из синтетических материалов уши самых разных размеров» [Стойков 1974, с. 11].

Легче было обрушить критику на тех, чье искусство явно соответствовало представлениям об «абстрактном». Группа «Гутай», одно из ключевых художественных сообществ послевоенного искусства Японии, упомянута на примере одного из его членов в статье В. Букина «Роль “искусства” в превращении человека в…обезьяну» (1963). Автор на примере нескольких художников пытался описать «несостоятельность» абстрактной живописи, параллельно сравнивая их с обезьянами: «По силе “экспрессии”, “лаконичности” мазков и “цельности” производимого впечатления это поистине нерукотворное творение, ибо оно писалось все-таки лапой! Тем не менее оно совсем немногим отличается от скульптуры Мастроианни и уже совсем не уступает живописному полотну японского художника Ширага [14] “Метаморфозы”, экспонировавшемуся в 1959 году на выставке в Киото» [Букин 1963, с. 60].

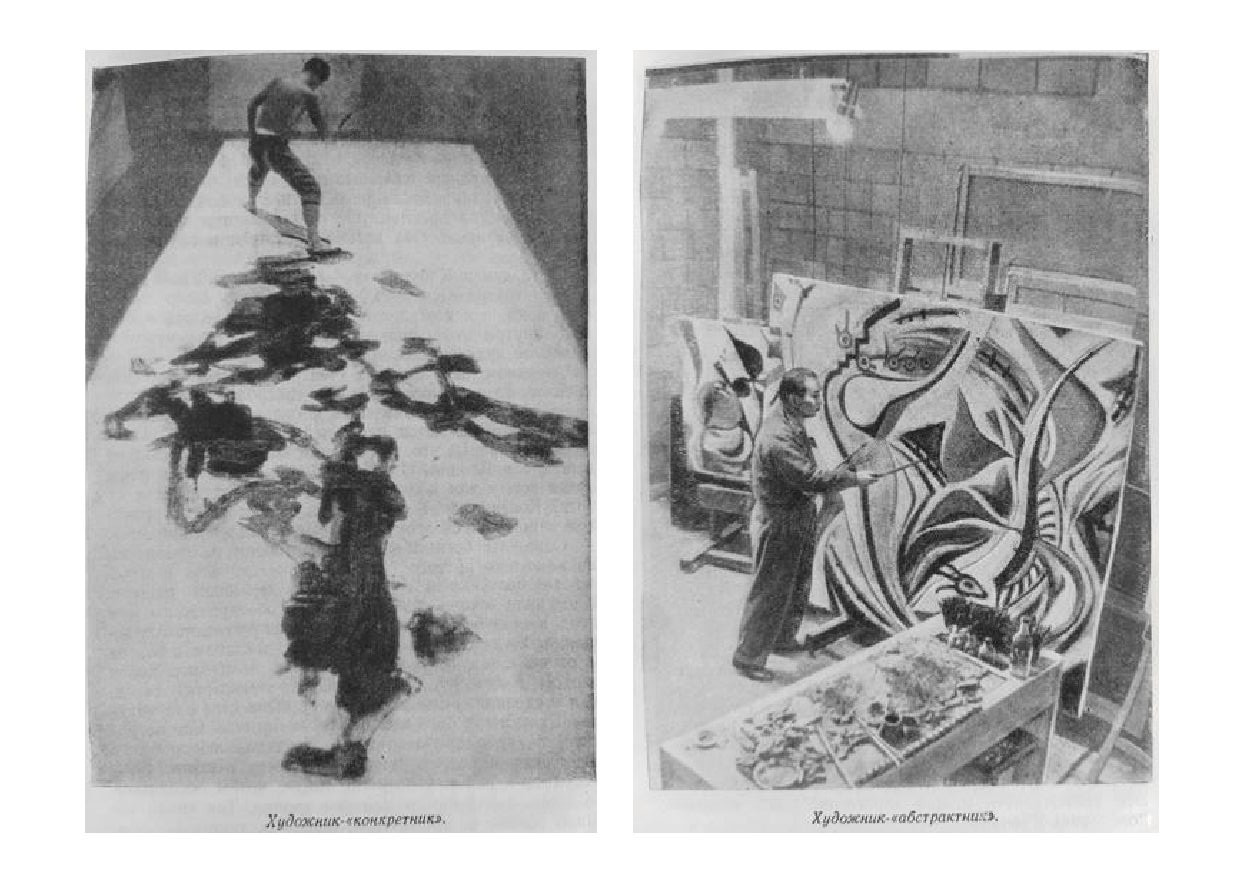

Практики группы понимались как «ультрамодернистское» искусство, которое рассматривалось как ещё более радикальная версия «модернистского»: «Вот художник, расстелив на полу лист бумаги и подвернув до колен брюки, рисует картину ногами, скользя на краске словно на коньках. Его собрат по “конкретной” живописи разбивает склянки с лекарствами разного цвета и выплескивает их на бумагу. Картина готова, вполне конкретная картинка, которую можно назвать “Аптека” или “Приёмный покой”» [Маевский 1957, с. 198].

Подобное касалось и тех художников, чьи работы полностью относились к практикам абстрактной живописи: «Образцы абстракционистских полотен, например живопись посредством выдавливания краски из тюбика прямо на холст (Асадзама Дзиро — “Весна”), говорят о полной утрате связей с природой изображаемого» [Галеркина 1963, с. 396]. Или иллюстративный пример работ Сугай Куми (в статье Кюми Сюге) в рубрике «Цветные вкладки. О вкусах спорят», где предполаголось поразмышлять о визуальной ценности подобных работ [Цветные вкладки. О вкусах спорят 1971, с. 26-30].

Сохранять нейтральность в отношении модернистских работ было сложно, поэтому подобный тон встречался лишь при перечислении большого количества художников, только так работам удавалось «затаиться и выжить». К таким редким случаям можно отнести публикации конца 1960-х гг. и начала 1970-х гг. (упоминаются Косимидзу Сусуму [Новиков 1972, с. 24], Такамацу Дзиро [Лебедев 1968, с. 24]) [15].

Сложнее было с теми японскими художниками, которые находились на границе двух полюсов или ранее принадлежали к реалистическому блоку, это в свою очередь требовало чуть больших усилий по помещению этих имен в установленные рамки. Например, художник Косиро Онти [16], мастер цветной гравюры, активно экспериментировал с абстрактными формами. В одном случае, искусствовед Н. С. Николаева писала о нем, что тот привнес в жертву ценные качества своих ранних работ в жертву космополитическому авангардизму и в итоге его творчество приняло облик декоративной формы [Николаева 1968, с. 104]. В другом, А. С. Коломиец пыталась показать эту же историю с другой стороны, подчеркивая иной характер вовлеченности Косиро Онти в эксперименты с абстрактным искусством: «За свое “формотворчество” Онти называл себя “обманщиком”. Абстрактные композиции Онти не связывал ни с какой определенной темой или сюжетом, и, как правило, художник не давал им никакого названия, а просто нумеровал, рассматривая их как своего рода экзерсисы…» [Коломиец 1974, с. 361].

При этом в действительности работы Онти еще в 1930-е гг. носили абстрактный характер, об этом в 1983 г. вскользь упоминает Н. А. Каневская, но упрекает художника в подражательстве [Каневская 1981, с. 671], сам художник при этом открыто заявлял, что за абстрактным искусством будущее, что можно подчерпнуть из тех же источников, которыми пользовались советские искусствоведы [Statler 1956, p. 24-25].

Той же проблемой становились представители авангардной каллиграфии (Бокудзин-кай [17], Синода Тока [18]). В советском искусствознании существовала сложность в разделении двух сторон их практик, где вроде бы и существовала национальная и традиционно уважаемая форма, а вроде находилось место и западным влияниям с их авангардными практиками. Советские специалисты считали, что практики абстрактной каллиграфии лишены больших идеалов, но одновременно оказывали им некоторое снисхождение по причине близости каллиграфии к традиционной культуре Японии [Виноградова 1969, с. 236-237]. При этом другие же в рамках своих лекций, например, А. С. Коломиец, ценили красоту линии в абстрактной каллиграфии (на примере Морита Сирю и Иноуэ Юити)[19]. Попытки объяснить интерес к абстракции исторической традицией также не были благотворно восприняты советскими авторами: «Обеспокоенные судьбами своего искусства и тем, что оно утрачивает свое национальное лицо, японские абстракционисты стремятся слить старое искусство с новым. Многие художники пытаются доказать, что Япония является родиной абстракционизма, исходя из того, что принципы абстракционизма якобы сходны с принципами традиционного искусства каллиграфии» [Каневская 1969, с. 42].

С подобных позиций Н. А. Каневская писала об «авангардистской школе каллиграфии», не уточняя ее название, а лишь упоминая двух практикующих это направление художников — Хасэгава Сабуро и Морита Сирю. Главная ее претензия состояла в том, что их деятельность лишь претендует на новизну, а по факту является лишь разновидностью одной из международных школ абстракционизма [Каневская 1978, с. 18]. К этому же добавлялось рассмотрение практик каллиграфов исключительно с позиций оформления интерьеров, как это уже было с Окамото Таро: «В этом направлении работают Сириу Морита, Тако Синода, Юити Инуэ. Большинство из них — декораторы интерьеров. Но хотя каллиграфические росписи на стене органично вписываются в интерьер, их сугубо эстетский характер противоречит демократическому духу современной японской архитектуры» [Каневская 1969, с. 42].

«Каллиграфические панно Токо Синода, Юити Инуэ и других мастеров, используемые как орнаментальный мотив в современных интерьерах, представляют интересное художественное явление. Абстрактная же каллиграфия, претендующая на роль самостоятельного станкового произведения, приобретает подчас сходство с другими модернистическими направлениями, их тревожной непонятностью и мистической надломленностью» [Виноградова 1971, с. 54].

К 1989 г. достижения «Бокудзин Кай» уже можно было признать, Г. Б. Шишкина в обзорном материале, посвященном японской каллиграфии, иначе писала о деятельности данного общества. Она утверждала, что их практики опираются на опыт традиционной каллиграфии и одновременно авангардистских практик, что позволяет создать одно из самых интереснейших явлений в современном искусстве [Шишкина 1989, с. 64].

Процесс перехода из «грязи в князи» наглядно демонстрирует и случай художника Ай-О [20], участника Флюксуса, прославившегося использованием радужного спектра во многих своих работах. Увидеть его в СССР было невозможно, поэтому средством выхода на визуальное знакомство с ним оставались публикации о Венецианской биеннале [21]: «“Поп арт”, проникший в Венецию еще в 1964 году, на этот раз был представлен не очень широко — мода на него уже проходит. Это, пожалуй, самое примитивное решение пространственной задачи — конкретные предметы организуют и конкретизируют пространство. Так, в японском павильоне “художник” Аю-О выставил обычный стол, на котором стоит посуда, рядом поместились стул и полка с книгами и статуэткой. Все это выкрашено последовательно во все цвета спектра» [Горяинов 1966, с. 19].

К 1990-му г. о работах Ай-О писали уже как о диковинке, талантливой и способной удивить [Буденный 1987, с. 7]. Подобное было актуально для многих авторов, про которых и вовсе невозможно было услышать в советский период, например, в 1988 г. в репортаже о «Документе-8» в Касселе можно было прочитать в положительно-нейтральных тонах о работах Кавамата Тадаси [22] [Онуфриенко 1988, с. 52] [23].

Важно сказать и о лазутчиках, которые несмотря на свой статус в японском и международном художественном пространстве, просачивались в журналы или даже на выставки в СССР. Работы Кусама Яёи попадали в СССР, но существовали на правах «тени». Три работы были представлены еще в 1977 г. на выставке «Сатира в борьбе за мир», но деятельность художницы, её инсталляции или перформативные практики, не озвучивалась ни разу. Последующий показ в 1990 г., во время проведения выставки «Современной гравюры Японии», также не раскрывал биографию автора, в некоторых материалах художница и вовсе становилась «мужчиной» [Данилевич 1990, с. 11], но именно тогда возник тиражируемый образ тыквы в горошек. То есть имена авторов существовали и изредка демонстрировались, но вводились странным и замолчанным образом, если вообще о них было какое-то оформленное представление.

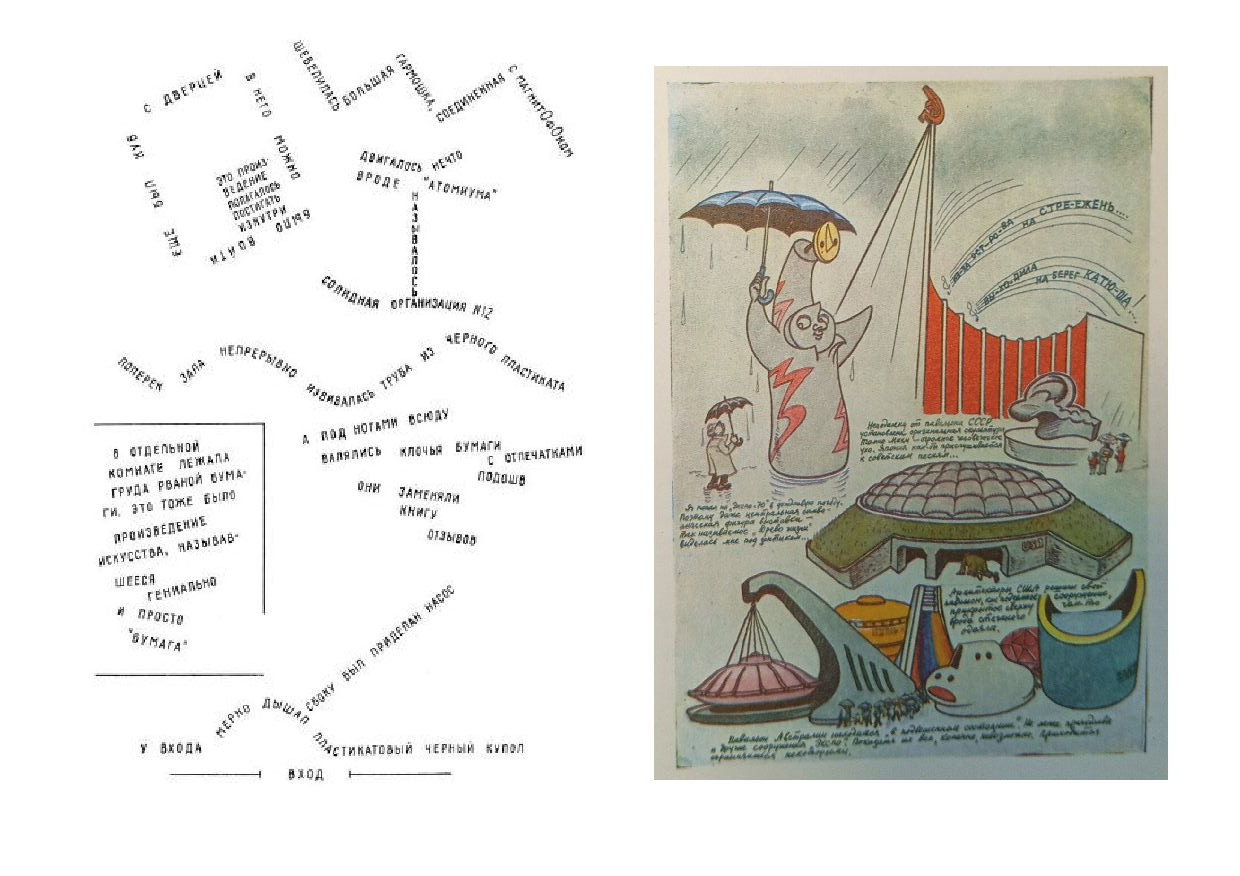

Некоторые коллективы, такие как «Computer Technique Group» [24], существовали и вовсе не на правах искусства, а технологической новинки. Поскольку группа использовала ЭВМ при создании работ, то здесь технологический фактор превалировал над художественным, новинка на уровне удивительной новости из мира науки появилась в журнале «Курьер Юнеско» [Искусство ЭВМ 1973, с. 18-19]. К такой же случайности, без погружения в контекст, принадлежит и иллюстративное упоминание Он Кавара в книге «Антиискусство. Теория и практика авангардистских движений» (1985), где работа художника просто служила дефиницией концептуального искусства в мире [Крючкова 1985, с. 262]. Подобным образом возникает имя Йоко Оно в более ранней книге Крючковой, где она упоминается в контексте работ-инструкций одним предложением. Правда, по незнанию автора, что в самом тексте, что в дополнительных материалах к нему, Йоко Оно считается художником-мужчиной [Крючкова 1979, с. 183., с. 200].

Иногда источники, судя по всему, подводили и приводили к тому, что советские искусствоведы совершали ошибки и неверно причисляли художников к тем или иным направлениям. Н. А. Каневская определяла Ёсихара Дзиро, Аракава Сюсаку, Икэда Тацуо как художников поп-арта, коими они не являлись [25]. Она настаивала на том, что их творчество носит статус коммерческого искусства и дизайна, а значит, их будущая деятельность обречена на неудачу [Каневская 1978, с. 19].

Вопрос о пересечениях и актуальности информации отсылает нас к разговору о доступности источников у советских искусствоведов, что позволял им писать или хотя бы называть современных японских художников. Таковой доступ был, это можно понять на основе библиографических списков некоторых статей и диссертаций. Дополнительный взгляд изнутри, со своими особенностями, предоставляли тексты японских авторов, но это касается в большей степени 1950-х гг. и 1960-х гг.: Маруки Тоси и ее эссе [26], тексты художника Тадасигэ Оно [Оно 1961, с. 18-20], искусствоведа Кавакита Митиаки [Кавакита 1965, с. 23] и др. [27]. Если обратиться к списку указанных книг, то можно обнаружить самую разную литературу, включая каталоги выставок. Данные книги не ограничивали себя идеологически, не представляли «прогрессивных» авторов в пафосном свете, взять хотя бы часто цитируемую «Modern currents in Japanese art» (1974) Кавакита Митиаки, поэтому с ними нужно было работать, а это означало выход за пределы личной интерпретации. В этой статье было бы излишне перечислять весь список обнаруженных книг, но озвучить эту сторону работы с источниками стоит, ведь она напрямую касалась вопроса избирательности информации.

Рядом с этой темой, разумеется, стоит и вопрос о написании книг советскими авторами, ведь они также находились в плену редакторской политики и некоторые фрагменты книг дополнялись или переделывались в связи с требованиями редакторов или учёных советов, что оценивали рукопись. Например, публикация книги А. С. Коломиец, посвященная современной японской гравюре, прошла доработку в связи с требованиями председателя искусствоведческой секции учёного совета О. А. Швидковского, что требовал: «…внести элемент полемики с буржуазным искусствоведением по поводу оценок творчества прогрессивных японских художников…» [28].

Путевые заметки. Стратегия случая

Путевые заметки различных авторов, побывавших в Японии, чаще всего журналистов, часто содержали информацию об их впечатлениях от знакомства с японским современным искусством. Описания увиденного также подчинялись определенной логике, точнее, конструкциям, которым с небольшими вариациями следовало большинство авторов.

Форма высмеивания и принижения художников, выбравших путь, отличный от реалистического искусства, — одна из самых распространенных реакций в записях подобного рода. Позиционирование абстрактного искусства как вечно непонятного и вызывающего недоумение у зрителя приводило к сравнению работ с оскорбительными образами, унижающими достоинство художника: «Вот картина Ваици Цутака [29] “Формы в напряжении”…На полотне мы видим бесформенные цветные мазки, наподобие тех, которые оставляет маляр на стене, пробуя только что разбавленные краски….Но то, что мы видим на полотне — это крах человеческой мысли, это беспомощное барахтанье в болоте неверия в человеческий разум…я вспоминаю старую сказку Андерсена о голом короле» [Маевский 1957, с. 196].

«Выставка привела нас в недоумение… Работы некоторых японских художников явно носят следы разлагающего влияния западного модернизма. Вот картина художника Масао Цуруока [30] “Чёрное шествие”. На ней можно обнаружить ряд совмещённых прямоугольников — и больше ничего. Произведение Таро Окамото “Танцы” — непонятное нагромождение линий и красок — с таким же успехом можно было бы назвать скотным двором или паровозом» [Пименов 1953, с. 28-29].

«По диагонали шли грушевидные фигуры, соединенные в центре солнечным диском… Я почувствовал, что в силу явной нехватки эрудиции не могу осознать величие замысла художника, и поспешил в соседнюю галерею — “Нихонбаси”. И мне стало почему-то обидно за нормальных обитателей этого большого и разнокалиберного города, которых кое-кто старается увести ныне в мир “фальшивости мнимого”» [Путинков 1968, с. 27].

Изобразительность описания была важным элементом в попытках пересказать увиденное, поскольку фотографии с места событий никогда не приводились, изредка можно было увидеть репродукцию работы или графическую зарисовку (исключение), поэтому читателю приходилось полагаться на слова автора и собственную фантазию в попытках воспроизведения «невидимого» искусства.

«Подавляющее большинство этих картин производит впечатление беспорядочной, лишенной всякого смысла мазни. Предметы изображены здесь без какого бы то ни было соблюдения пропорции, перспективы и окрашены в самые неестественные цвета. Вот картина художника Харада “Женщина на пляже”. Тёмно-зелёное бесформенное тело уродливым силуэтом выделяется на фоне моря, выкрашенного почему-то в ярко-красный цвет… И подобное во всех залах галереи» [Андреев 1953, с. 26-27].

«В одном из магазинов мы наткнулись на небольшую выставку «современной» японской живописи и графики. То, что мы увидели на ее стендах, не поддается описанию. На одном из полотен изображен какой-то треугольник, под ним черта между двумя кружками, потом снова какие-то линии, а внизу подпись: “Современная женщина”. Абстракционизм, доведенный до логической бессмыслицы!» [Назаров 1958, с. 41]

Исключения в подобных случаях имелись, у журналиста И. Фонякова имелась собственная схема-зарисовка выставки, на которой ему пришлось побывать, а у карикатуриста Б. Ефимова и вовсе возникла работа со множеством деталей по итогам его поездки на ЭКСПО-70. Но характер подобных карикатур также не делал чести художникам, поскольку либо принижал их, либо искажал исходный смысл их работ, а защититься или апеллировать к обратному они не имели возможности. Например, на карикатуре Б. Ефимова изображена работа Мики Томио, к ней же имеется подпись: «Неподалеку от павильона СССР установлена оригинальная скульптура Томио Мики — огромное человеческое ухо. Япония как-бы прислушивается к советским песням» [Ефимов 1976, с. 179].

Другим расхожим приёмом считалось указать на то, что и сами художники не понимают своих работ, тем самым намекая на бессмысленность их действий и неосознанность процессов, в которые они включены:

«Вместо них здесь красуются картины заморских живописцев в стиле “модерн”. Японцы произносят это слово с иронией. Еще бы! В картинах этого стиля поддается человеческому разумению только одно — подписи. Все же остальное составляет такое невероятное, уродливое нагромождение линий, штрихов, красок, что можно биться об заклад, что в них не разберутся и сами авторы» [Кожин 1953, с. 169].

Вечное низведение модернистского искусства сопровождалось усилиями автора описать картину его увядающей славы и нисходящей популярности. Расхоже было противопоставить этому упадничеству японского мира «величественное» прошлое, которое виделось недостижимым идеалом. Подобная аргументация ни на чем не основывалась, поскольку даже не подчеркивался «возрастающий» статус прогрессивной живописи, очень маловероятно, что все советские визитёры имели настолько глубокое представление о современном искусстве Японии, его институциональном положении и прочих тенденциях.

«Как бы модна ни была абстрактная живопись, сколько бы внимания ни уделяла ей художественная критика, какую бы рекламу ни устраивали произведениям абстрактного искусства, японская публика не особенно жалует экспозиции подобных работ. Выставка абстрактного искусства, даже если они проводятся бесплатно, собирают всегда очень незначительную аудиторию» [Евгеньев 1974, с. 228].

«По-моему, абстракционисты относятся к той категории людей, которые заблудились в лабиринте нынешних сложных человеческих взаимоотношений. В их взглядах царит хаос… Нельзя сказать, что абстракционисты пользуются в Японии славой. Выставка художников товарищества «Кокугакай» блистала полнейшим отсутствием посетителей…» [Зарьян 1965, с. 84]

Важной составляющей подобных описаний становится формат похода на выставку (конкретного художника или художника «N»), где не так важны детали, сколько сама констатация факта «противоестественности» абстрактного искусства.

«Одно, по-видимому, бесспорно: экстравагантное искусство, представленное на сегодня “собакой длиной в два с половиной метра” и пластикатовыми композициями “Тренда” (одну из них сами авторы назвали “надувным искусством”), выражает глубокий кризис художественной мысли, утрату каких бы то ни было критериев и точек отсчета» [Фоняков 1977, с. 48].

В ходе этих визитов важно было обрести союзников, чтобы показать ситуацию не только с позиции иностранца, но и найти единомышленников среди японских посетителей, которые реально или фиктивно могли высказывать свое мнение. Мнение обратной стороны, защищающей абстрактное искусство, никогда и не при каких условиях не публиковалось в ходе обсуждения современного японского искусства в советских источниках.

«У входа нам навстречу бросилась пожилая служительница музейных залов и долго еще шла за нами по пятам, заглядывая в глаза в поисках взаимопонимания. По-видимому, ей было несколько не по себе от целодневного и почти одинокого пребывания среди шедевров группы “Тренд”» [Фоняков 1977, с. 44].

«В городе открылась выставка известного столичного художника абстракциониста Окамото Таро. В двух светлых залах развешены большие и малые полотна, испещренные яркими полосами, пятнами и спиралями… Посетителей, кроме меня, — только две девушки, которые с непроницаемыми лицами осматривали полотна. Вскоре они ушли, а взамен им появились трое солидных и жизнерадостных мужчин. Их смех привлек мое внимание. Оказывается, они издали пытались определить содержание картины, а потом уже читали ее название. Их предположения ни разу не оправдались» [Ефименко 1967, с. 88-89].

«Ацуко Маруямо и Ясуко Хасимото, школьницы-подруги, толкаемые любопытством, оторвались от одноклассников и заглянули в “зал кошмарных снов”…— Что вам здесь понравилось — обращаюсь я к ним. Девочки пожимают плечами. — Мы ничего не понимаем, — растерянно говорит Ацуко. — Это как кроссворд марсиан — добавляет Ясуко, — сколько ни гадай, все равно не отгадаешь… Профессор Нодзаки, с которым мне довелось беседовать позже, улыбнулся, когда я пересказал ему разговор с токийскими школьницами… Абстрактное убивает способность к мышлению, опустошает человека, превращает его в конце концов в тупое существо» [Хмара 1963, с. 21-22].

Другая немаловажная часть этого процесса — диалоги между советским представителем и японским художником/только советскими авторами. Однако особой разницы выбор собеседника не представлял, формально тот же поиск поддакивающей стороны:

«— Абстракционизм, однако, характерен не только для зарубежного искусства, но, кажется и для японских художников?! (Федоренко)

— Абстракционистские веяния занесены на японские острова явно чужим ветром… Абстракционистские композиции лишены смысла, не выражают ничего познанного или познаваемого, в конечном итоге они не выражают и непознаваемого, вообще ничего не выражают (Аракава-сан)» [Федоренко 1972, с. 66-67].

«Невольно думаешь: куда идут потомки Утамаро, Хокусаи, Хиросигэ? За неделю до того, как были написаны эти строки, у меня был американский журналист Джордж Виллер. Во время беседы он вдруг спросил:

— Что вы думаете об абстракционистах?

— Я всячески стараюсь понять их, но мне это никак не удается.

— Дайте вашу руку… Я радуюсь, встречая людей, которые думают об абстракционистах так же, как и я» [Зарьян 1965, с. 82-83].

«М. — Теперь я хочу тебя спросить — мог ли мой японский товарищ повесить в своем доме какую-нибудь дико формалистическую “Любовь” Сигэру Ода или “Шествие кошек” Томоо Инагаки — кошмар из скелетов и голодных глаз… В модернистские картины я упирался всюду — в столичных магазинах, в гостиных отелей, на вокзалах… А вот в домах не видел…

К. — Все-таки трудно мне понять — зачем японцу идти в магазин на Гиндзу или в новую модную мастерскую, когда у него есть любимый пейзаж “Зима” Сессю… Вся семья часами может любоваться игрой линий…» [Косенко, Михайлов, 1963, С. 225] [31].

Отдельно, уже на фоне глобального противостояния, находились истории, где «прозападное» искусство было обязано проиграть на фоне демонстрации советского/русского в Японии.

«…залы пятой Международной выставки графики как Токио, так и в Киото почти всегда были безлюдны; не будет преувеличением сказать, что интерес к ней был минимальным…отсутствие посетителей связывалось с зимним сезоном, холодами, а некоторые рецензенты склонны были отнести это за счет «избалованности» японцев международными выставками. Однако совершенно очевидно, что дело не в холодах и пресыщенности японцев: одновременно экспонировавшаяся “Выставка сокровищ советских музеев” собрала около 400 тысяч посетителей в Токио и пользовалась большой популярностью в Киото» [Коломиец 1967, с. 21].

Шаблон описания процессов столкновения с «буржуазным» искусством не подвергался особым изменениям, ни в положительную, ни в отрицательную сторону вплоть до перестройки, но к тому времени в путевых заметках или журнальных статьях о визитах в Японию, пункт программы «современное искусство» уйдет [32].

О современном искусстве Японии в позднесоветский период (1987-1991)

Излёт советского режима позволил в последние годы его существования проявить ту инициативность и открытость, которую ранее невозможно было представить. В 1989 г. состоялись две Международные выставки мэйл-арта, в 1990 г. Международная выставка визуальной поэзии, все они проходили в Ейске и были организованы силами поэтов Ры Никоновой-Таршис и Сергея Сигея. В выставках участвовали несколько десятков японских художников, действительно современных, достаточно привести в пример лишь бывшего участника «Гутай» Симамото Сёдзо [33]. В этот же перечень событий можно включить и Международную выставку воздушных змеев «Картины для неба» (1990), где были представлены, например, Сирага Кадзуо из «Гутай», Усами Кэйдзи и др.

Неожиданные трансформации возникали не только в выставочной жизни, но и происходили в описательном языке, ближе к 1987–1988 гг. В этот промежуток времени наступил конец шаблонного периода и случилось значительное расширение способов письма и суждений — все это начало сказываться на постепенном расширении пула японских авторов, японское перестало быть только «прогрессивным» и стало включать в себя всевозможные практики.

Однако о современном японском искусстве пытались писать отчасти те же люди, что и ранее относились к нему скептически, пускай это и предполагало некоторую трансформацию восприятия. Но возникновение нового языка и возможно положительного отношения не означало конвертацию специалистов в области классического искусства в экспертов по современному. Даже если взглянуть на справочники по Японии 1990-х гг., то в них раздел японского искусства остановился на конце 1960-х гг. и начале 1970-х гг., но и эта информация тоже была исключительно краткой, не превышая одного-двух небольших абзацев [Еремин 1992, с. 273].

В истории осталось всего две достаточно развернутые реакции на выставки «Современные японские художники» (1989) и «Современная японская гравюра» (1990). Они наглядно демонстрируют трансформацию описательного языка, хоть и с отсылкой на традиционное искусство: «И, пожалуй, нет парадокса в том, что эти модернистские произведения с их традиционной ориентацией на смысловой подтекст, метафорическое прочтение заставляют вспомнить один из ведущих принципов традиционного японского искусства, согласно которому восприятие живописного произведения является почти таким же творческим актом, как и его создание. В данном случае налицо явление не эпигонства, а подлинно творческой интерпретации» [Шишкина 1989, с. 55].

Разумеется, случались и более сдержанные реакции — «В книге отзывов прочел: "Эх, Япония, Япония! И она не устояла перед чумой модернизма". Кто-то рядом написал не совсем учтивое, но вполне, по-моему, уместное замечание: "Глупо!"» [Цветов 1988, с. 15]. Но и впервые признавалось, что современное японское искусство было неизвестно, поскольку оно никогда не привозилось и не демонстрировалось на выставках [Данилевич 1988, с. 2]. Вместе с тем происходил не только переход к допущению нового искусства, но и мгновенное его признание, все былые монструозные формулировки про ужасное «модернистское» растворились в новом времени вместе со своими авторами.

Однако параллельно была допущена и ошибка, приведшая к возникновению барьера между современными художниками и зрителем. Эти же авторы обозначали современное искусство «труднодоступным», предполагая, что зрителю нужно дополнительное знание и объяснение. С одной стороны, подобное замечание могло быть и уместно, ввиду отсутствия опыта у аудитории и общей неподготовленности профессиональной среды. Десятилетия отсутствия насмотренности и игнорирования новых видов искусства привели к тому, что этот барьер создался. Но с другой стороны, даже прогрессивное, не говоря уже о классическом, требовало понимания событийного контекста и культурных особенностей. Иронично, что «дегуманистическое» и «жалкое» модернистское искусство в момент стало «сложным» и «труднодоступным».

О заключительной для своего периода выставке современной японской гравюры с участием многих художников (Ли Уфан, Накабаяси Тадаёси и др.[34]) в ГМИНВ писалось следующее: «…демонстрируя удивительное техническое разнообразие и интеллектуализм содержания японского искусства, до всего умеющего коснуться тонко, как бы слегка и в то же время неповерхностно. С чисто японской деликатностью обращаются художники к эротической теме, одухотворяя ее своей целомудренной нежностью» [Данилевич 1990, с. 11].

«Порой кажется, что и культура — это свойство их крови. Вот в этой выставке все отмечено высокой культурой и уважением к зрителю — от рам, которыми оправлены гравюры до прекрасно изданного каталога. И не отсюда ли дискомфорт — оттого, что мы привыкли совсем к другому?» [Мамичева 1990, с. 4]

«Авангардное искусство, круто замешенное то на смелом новаторстве, то на дегенаратстве, базирующееся на серьезных философских концепциях или дешевых спекуляциях, ищущее и мечущееся, накопившее весомый багаж подлинных и мнимых ценностей, является неотъемлемой частью мировой культуры. Для того чтобы как-то в нем разобраться, необходимы и эстетическая чуткость, и определенные знания, прежде всего знание языка этого вида творчества» [Шишкина 1991, с. 189].

Последний комментарий представляет несколько модифицированную версию советского размышления, поскольку автор этих строк также говорил о сложной природе таких изображений, параллельно выражая надежду, что искусство японской гравюры преодолеет «опасность формалистического эквилибризма и сохранит связь с национальной традицией» [Шишкина 1991, с. 192].

Вердикт времени

Приведённые выше примеры наглядно и исчерпывающе показывают избирательный принцип работы советских искусствоведов, которые на примере конкретных или анонимных художников создавали негативный образ ряда направлений современного искусства Японии, протипоставляя позиции «прогрессивного» и «модернистского».

Безусловно, нельзя отрицать некоторые «невозможности» своего времени, касающиеся восприятия советского человека и его способности открыто писать и выражать свои мысли. В ряде мест приходится иметь дело с моделью общественного поведения, которая, несмотря на возможные личные предпочтения, не позволяла публично проявить интерес к увиденному. Также можно говорить и о принципах сознательной веры и убеждённости в том, что прогрессивное искусство придерживается правоты, но это всегда приводило к отрицанию любых других проявлений в сфере современного искусства.

Однако стоит заметить, что в постсоветский период многие искусствоведы, из тех что остались живы к моменту развала СССР и далее, имели возможность загладить тексты своего прошлого, отредактировать их, обновить в соответствии с новой информацией, но этого сделано не было. Здесь опять же можно говорить о трудном в экономическом плане времени, его влиянии на музейную сферу, выживание в 1990-е гг. и неискореняемый консерватизм мнений — но возможность была…упущена. Ей предпочли кабинетную работу, имитацию научной деятельности, очередной виток эскапизма в классическое искусство — все эти шаги во многом приобретали формальный характер, мало имевшие общее с образовательной деятельностью или развитием культурных отношений с новыми поколениями внутри японского художественного сообщества.

Существование прогрессивного лагеря во многом было обусловлено противостоянием с «модернистскими» течениями. Этот искусственно разжигаемый конфликт, оформившийся окончательно к началу 1960-х гг. по отношению к японскому искусству, не смог перерасти себя и развиться в убедительную и аргументированную форму суждений. Кроме демонизации и открытого насмехательства, за счет одинаковых словесных конструкций и критических шаблонов, сделать удалось мало.

«Прогрессивные» художники из десятилетия в десятилетие словно продолжали заниматься одним и тем же, само представление о художественном мире, если не забывать его каждый раз, было укоренено в одни и те же дуалистические формы допустимого и недопустимого искусства. Данная традиция сделала невозможным формирование профессионального и обывательского представления о современном искусстве Японии, причем сказалось это и на советском периоде, и в последующие года, несмотря на фрагментарные и положительные тенденции в области показа некоторых современных авторов в России до недавнего времени.

Непростой путь оформления современного японского искусства в СССР-России с сопутствующей фрагментарностью и умалчиваниями представляется интересным явлением, отличным от тех, что имелись в европейских и американских историографических моделях. В искусственной альтернативности этого пути можно видеть и негативные черты — непроработанность множества тем, отсутствие понятийного инструментария и культуры восприятия искусства у массового зрителя и т. д. — но и историографический прецедент, который наглядно демонстрирует влияние идеологии и государственной политики на искусство в СССР и современной России. Подобное, к сожалению, уже / можно будет наблюдать и в ближайшее время, где по мере роста культурной изоляции России и подмены на «аналоги», будет происходить очередной виток деградации насмотренности зрителя / языка профессионального сообщества, не говоря уже об очевидности того, что современное японское искусство ещё не скоро прибьется к берегам России.

В этой, вымороченной ужасами и несправедливостями истории, паузе бесконечного гнёта — все равно продолжает существовать необходимость работы с прошлым, оно требует переоценки многих своих явлений, что тянутся не только из 1990-х гг., но и из советского прошлого. Противостояние защитным рефлексам в отношении святости советского наследия — необходимый шаг к совокупности других, что должны помочь очертить хотя бы несколько вариантов возможного будущего.

Библиографический список

— Абалкин Н. На венецианской выставке // Иностранная литература. 1957. № 2. С. 241-248.

— Американская живопись и скульптура. Американская национальная выставка в Москве. Каталог выставки. Детройт: Архив американского искусства, 1959.

— Андреев М. Живопись в Японии // Огонёк. 1953. № 47. С. 26-27.

— Буденный А. Шарфик для гранд-дамы // Советская культура. № 83. 1987. 07. 11. С. 7.

— Букин В. Роль «искусства» в превращении человека в…обезьяну // Искусство. 1963. № 3. С. 57-61.

— Виноградова Н. Искусство Японии // Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах. М.: Искусство, 1975. С. 273-303.

— Виноградова Н. Прогрессивные и реакционные тенденции в искусстве Японии // Искусство. 1971. № 5. С. 51-59.

— Виноградова Н. Сложение модернистских течений в искусстве современной Японии // Модернизм: Анализ и критика основных направлений. М.: Искусство, 1969. С. 223-239.

— Виноградова Н. Современная японская гравюра (Заметки о работах прогрессивных графиков) // Иностранная литература. 1969. № 7. С. 251-259.

— Галеркина О. Искусство Японии // История искусства зарубежных стран. М.: Академия художеств СССР. 1963. Т.3. С. 394-400.

— Глухарева О. Новая встреча с художниками Японии // Советская культура. № 58. 17.05.1966. С. 4.

— Гончаров А. На Всемирной выставка в Брюсселе // Творчество. 1958. № 7. С. 5-7.

— Горяинов В. XXXIII Биеннале в Венеции // Творчество. 1966. № 11. С. 18-21.

— Данилевич Н. Два адреса одной выставки // Советская культура. № 96. 11.08.1988. С. 2.

— Данилевич Н. Тетраптих // Советская культура. № 42. 20.10.1990. С. 11.

— Евгеньев Г. Современная «нихонга» (Об основных направлениях в национальной живописи Японии) // Ежегодник Япония. 1974. С. 226-238.

— Ерлашова С. Современная живопись Японии // Искусство. 1963. № 4. С. 52-57.

— Ефименко В. От Хабаровска до Ниигаты: Путевые заметки. Хабаровск.: Кн. Изд-во. 1967.

— Ефимов Б. Невыдуманные истории. М.: Советский художник, 1976.

— Заритов А. Биеннале азиатского искусства в Бангладеш // Творчество. 1987. № 1. С. 29-30.

— Зарьян Н. Там цвела вишня. М.: Советский писатель, 1965.

— Иванов В. Абстракционизм и прочее…// Творчество. 1957. № 1. С. 22.

— Изобразительное искусство // Ежегодник Большой советской энциклопедии. М.: Большая советская энциклопедия, 1960. С. 400.

— Изобразительное искусство // Ежегодник Большой советской энциклопедии. М.: Большая советская энциклопедия, 1971. С. 431.

— Изобразительное искусство // Ежегодник Большой советской энциклопедии. М.: Большая советская энциклопедия, 1973. С. 444.

— Изобразительное искусство // Ежегодник Большой советской энциклопедии. М.: Большая советская энциклопедия, 1980. С. 392.

— Искусство ЭВМ // Курьер Юнеско. 1973. № 3. С. 18-19.

— Кавакита М. Кавакита о международной выставке графики // Творчество. 1965. № 10. С. 23.

— Каневская Н. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство Японии последней трети 19 в. — 20 в // Искусство стран и народов мира: архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: Краткая художественная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981. Т. 5.

— Каневская Н. К истории японской живописи с 1868 по 1968 год // Научные сообщения Государственного музея Востока. 1969. Вып. II. С. 23-46.

— Каневская Н. Современная живопись Японии (1868–1968 гг.): автореф. дис. 1978.

— Картины для неба. Воздушные змеи. Каталог выставки. Осака.: Ин-т им Гете, 1990.

— Кеменов В. Заметки об ЭКСПО-70 // Иностранная литература. 1971. № 2. С. 202-226.

— Кеменов В. Современное искусства США на выставке в Сокольниках // Советская культура. № 97. 1959. 08. 11. С. 4.

— Кикнадзе А. От Мадрида до Токио. Баку.: Азернешр, 1970.

— Кожин А. Япония сегодня: Очерки и путевые заметки. М.: Молодая гвардия, 1953.

— Коломиец А. Биеннале графики в Японии // Творчество. 1967. № 6. С. 21.

— Коломиец А. Прогрессивные мастера современной японской гравюры // Искусство Японии. М.: Наука, 1965. С. 135-148.

— Коломиец А. Современная гравюра Японии // Ежегодник «Япония». 1972. С. 162-172.

— Коломиец А. Современная гравюра Японии и ее мастера. М.: Изобразительное искусство, 1974.

— Коломиец А. Судзуки Кэндзи. Народный художник Японии // Современный Восток. 1959. № 12. С. 30.

— Косенко З., Михайлов Н. Японцы: Путевая повесть. М.: Советский писатель, 1963.

— Крючкова В. Антиискусство. Теория и практика авангардистских движений. М.: Изобразительное искусство, 1985.

— Крючкова В. Социология искусства и модернизм. М.: Изобразительное искусство, 1979.

— Лебедев В. Парижская молодежная Биеннале // Творчество. 1968. № 3. С. 24-25.

— Левина Л. Искусство Китая, Кореи, Монголии, Вьетнама и Японии (VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов). М.: Академия художеств СССР, 1959.

— Маевский В. На японских островах. М.: Молодая гвардия, 1957.

— Манин В. V Международная триеннале в Индии // Искусство. 1983. № 1. С. 59-62.

— Мамичева И. “КАЕ”, “ЕЕО” и другие // Московский комсомолец. 1990. № 235. С. 4.

— Международная выставка визуальной поэзии. Каталог выставки. Ейск.: Ейская головная типография Ейского полиграфобъединения, 1990.

— Международная мэйл-арт выставка «художники из 25 стран». Ейск. 2–10 января 1989 г. Каталог выставки. Ейск.: Ейская головная типография Ейского полиграфобъединения.

— Минору Ё. Изобразительное искусство // Ежегодник Большой советской энциклопедии. М.: Большая советская энциклопедия, 1963. С. 408.

— Мита Г. Изобразительное искусство // Ежегодник Большой советской энциклопедии. М.: Большая советская энциклопедия, 1962. С. 415.

— Мэйл-арт к выставке в Ейском музее. Ейск: Ейская головная типография Ейского полиграфобъединения, 1989.

— Назаров А. В Японии (Из путевого дневника) // Современный восток. 1958. № 3. С. 37-43.

— Николаева Н. Современное искусство Японии: Краткий очерк. М.: Советский художник, 1968.

— Новиков А. Париж. Биеннале — 71 // Творчество. 1972. № 3. С. 21-24.

— Нодзаки Ё. Изобразительное искусство // Ежегодник Большой советской энциклопедии. М.: Большая советская энциклопедия, 1967. С. 428.

— Оно Т. В борьбе за реализм // Творчество. 1961. № 6. С. 18-20.

— Онуфриенко Г. Стодневный спектакль в Касселе. “Документа-8”. 1988. № 8. С. 49-56.

— Парумузин Б. В Токио нет тишины. Ташкент.: Узбекистан. 1966.

— Пименов Д. Из культурной жизни Японии // Новое время. 1953. № 24. С. 26-29.

— Путинков М. Бессмыслица на Гинзе // Советская культура. № 140. 1968. 11. 27. С. 4.

— Прокофьев В. Критика «теоретических» основ абстрактивизма // Современное изобразительное искусство капиталистических стран. М.: Советский художник, 1961.

— Савицкая Т. Творчество молодых // Культура и жизнь. 1957. № 12. С. 35-42.

— Современная японская живопись. Каталог. М.: Советский художник, 1962.

— Современное искусство Японии // Ровесник. 1988. № 12. С. 32.

— Стойков А. После заката абстракционизма. М: Изобразительное искусство, 1974.

— Сугимори К. Изобразительное искусство // Ежегодник Большой советской энциклопедии. М.: Большая советская энциклопедия, 1977. С. 422.

— Федоренко Н. Краски времени. Черты японского искусства. М.: Искусство, 1972.

— Фестиваль искусств в Париже // Иностранная литература. 1987. № 8. С. 255.

— Фоняков И. Маленькая глава о современном искусстве // Восточней Востока. Полгода в Японии. М.: Наука, 1977. C. 43-51. C. 43-51.

— Ходжаш С., Лосева И., Воронова Б. Искусство стран Востока на международной выставке изобразительного и прикладного искусства // Советское востоковедение. 1958. № 1. C. 185.

— Хлынов В. 77 флагов над Осака // Труд. 1970. 15 марта. С. 3.

— Хмара В. Катюша с острова Хонсю: Репортаж из Японии. М.: Знание, 1963.

— Цветкова Н., Крылов И. Неистовый талант Судзуки // Советская культура. № 45. 14.04.1964. С. 4.

— Цветные вкладки. О вкусах спорят // Курьер Юнеско. 1971. № 3. С. 26-30.

— Цветов В. Эх, Япония, Япония! О выставке современных японских художников // Московские новости. 21.05.1988. С. 15.

— Членов А. Гравюра современной Японии // Новое время. 1961. № 16. С. 28-29.

— Шишкина Г. Живопись и каллиграфия современной Японии // Искусство. 1989. № 5. С. 55-59.

— Шишкина Г. «Неяпонская» выставка из Японии // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 5. С. 189-192.

— Шишкина Г. Танец кисти // Азия и Африка сегодня. 1989. № 6. С. 64.

— Эренбург И. Индия, Япония, Греция. М.: Искусство, 1960.

— «Япония эпохи авангарда» // Искусство. 1987. № 7. С. 75.

— Haruo K. Print Works by the Japanese Contemporary Artists. Токио.: Японский фонд, 1990.

— Statler O. Modern Japanese prints. An art reborn. Charles E. Tuttle Co, 1956.

Диафильм

— Бродский В. Современное искусство Японии. Диафильм. 1966. Слайд № 10.