Ольга Фатеева. Иерархия формы©️

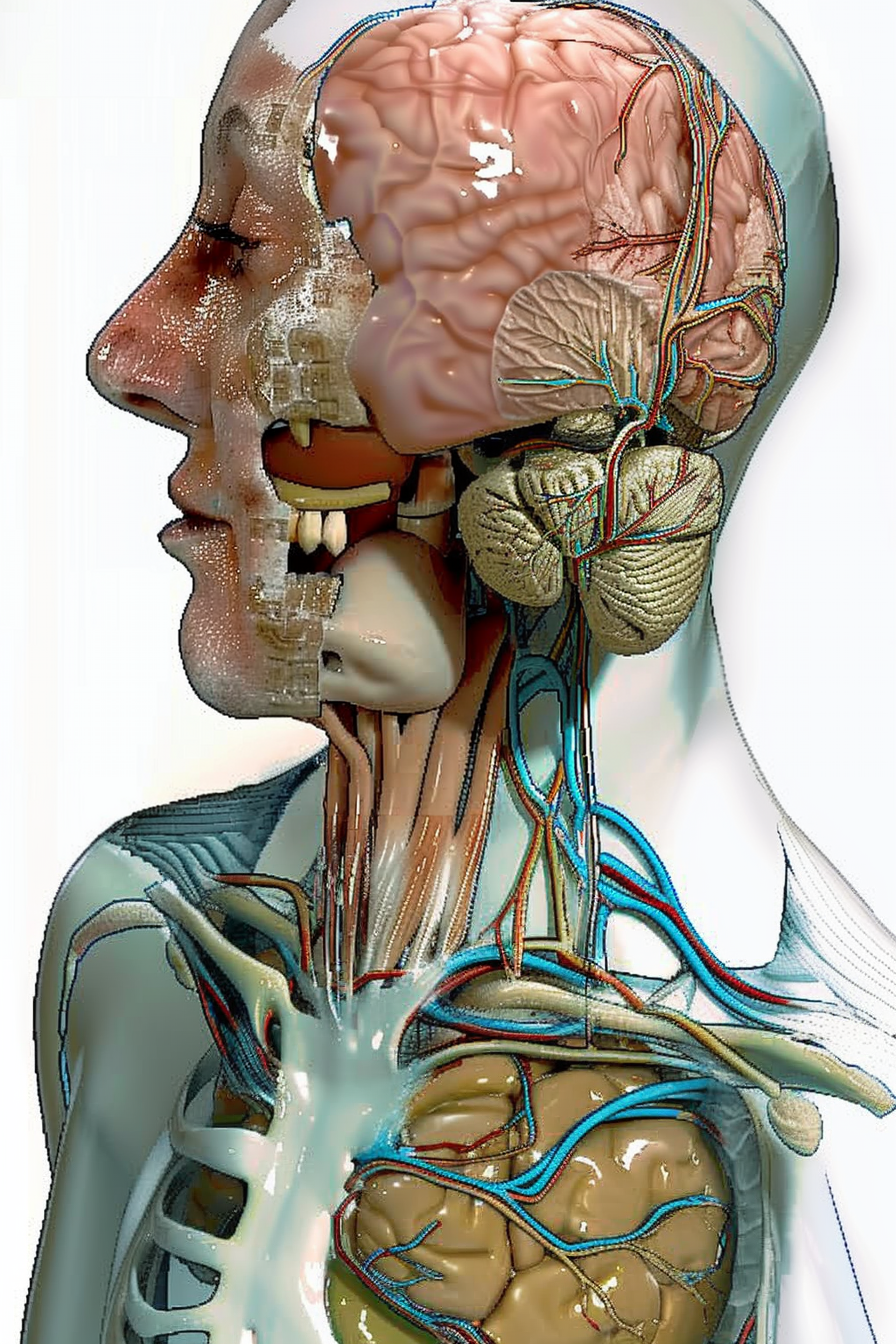

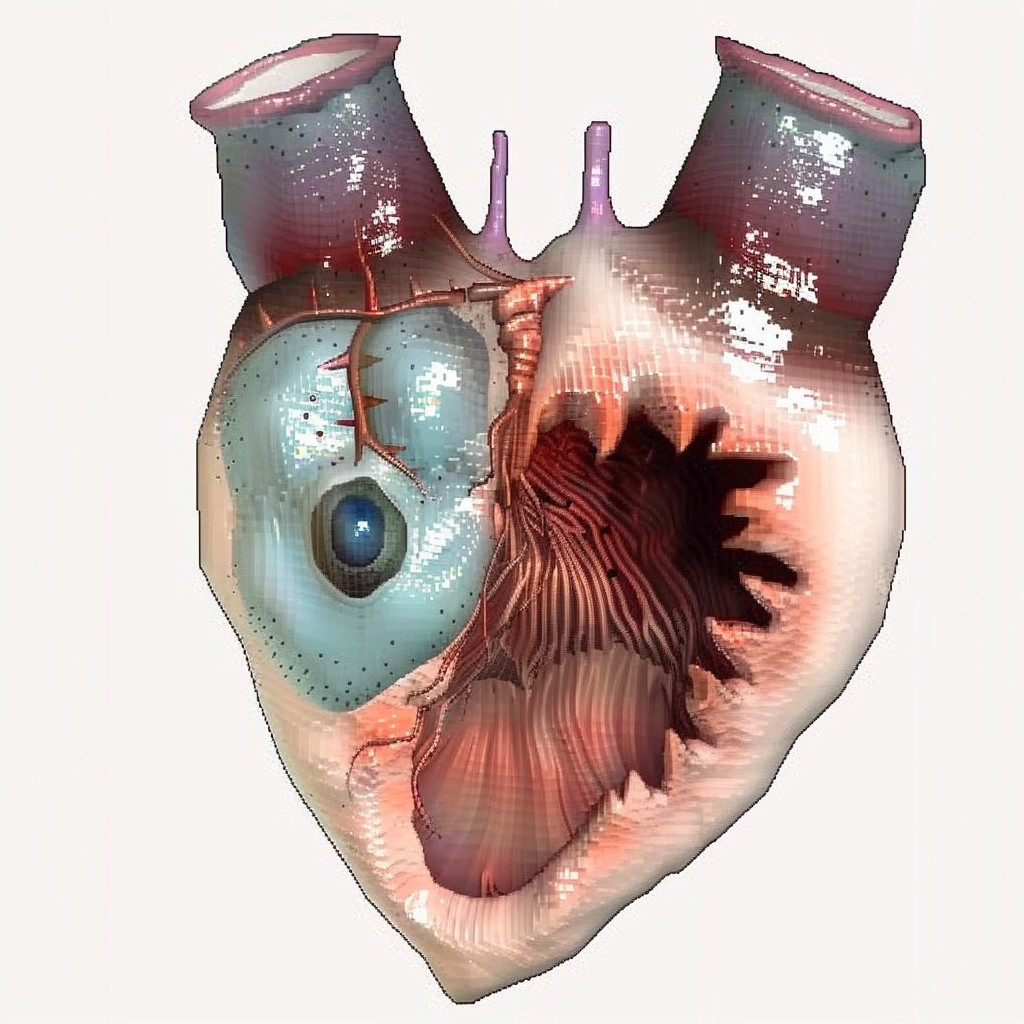

Иллюсрации Меты Медуновой

В моей жизни политика

не проходит бесследно —

она случается в моём теле.

Кэти Акер.

Кровь и срач в средней школе.

(эпиграф к книге Оливии Лэнг

«Тело каждого. Книга о свободе»)

Нет республики ничем

не ограниченных тел, свободных

мигрировать между государствами,

не измученными никакой

иерархией формы.

Оливия Лэнг.

Тело каждого. Книга о свободе.

форма распадается, позволяя входить в историю из любой точки фрагмента, без начала и конца, отражая распадающуюся реальность в «невозможности… целостного взгляда» (Наталья Смирнова), в принципиальной незавершаемости

*

Каждое утро по дороге на работу в больничном парке я встречаю медсестру в форменной одежде, с боксом для пробирок и в платке, покрывающем голову. Платок сложен старательным образом, складки заколоты чем-то невидимым поддерживающим, на лбу проглядывает плотно прилегающая шапочка, а концы спрятаны под белый халат. На руках перчатки, и я всегда отмечаю симметрию и распределение цветов во всей фигуре: сине-голубой платок, белый халат, синие перчатки и брюки, белые медицинские тапочки; в холодное время года тапки сменяются кроссовками, тоже белыми, а поверх халата добавляется тёмно-синий стёганый жилет. Миру открыто только лицо, бледное, часто выглядящее усталым. Иногда мы пропускаем встречи, наше время не совпадает. Сформированный памятью образ подсовывает мне светлые глаза, но в этом нельзя быть уверенной — память явно дорисовывает мои хоть и повторяющиеся, но краткие, мимолётные впечатления, и воображение помогает. Оно настойчиво пытается подставить голубой цвет радужек, чтобы завершить герметичный бело-синий облик. И я сдаюсь и разрешаю себе подумать о загадочной мусульманке с бледной кожей — и чертами лица, напоминающими мне мои, а я, если отбросить прошлое, просто русская, — для которой ислам, возможно, стал верой сознательного выбора. Здесь в тексте она художественный образ — без имени, с изменёнными цветами одежды, реальными остались только этнографические факты пересечений. Встречаясь часто в одном и том же закутке парка, мы давно здороваемся, и мне ужасно хочется поговорить с ней, но, конечно, я не решаюсь.

В точке пересечения телесности, скрытой одеждой, и возможности разговора мой язык немеет, тщательно подбирая подходящие слова и застопориваясь в тщательности. Телесно-ориентированная терапия научила нас, что в теле, как в укупоренной бутылке с джином, заперты эмоции, травмы, события и реакции на них, и не только наши, но ещё и переданные по наследству старшими поколениями, причём от такого наследства мы не имели возможности отказаться или оспорить необходимость его передачи. Сопряжение пережитых историй с языком их словесного выражения происходит в теле, и для каждой новой истории тело, используя переданные по наследству слова или замолчав в немощи высказывания, выбирает форму, проявляясь то болями в спине, то удалённой частью, например, одной раковой грудью или маткой, фрагментом желудка, или периодическими подёргиваниями, тремором. Тело мыслит ассоциациями, замыкаемыми — с помощью друг друга, не в смысле ограничивающими — говорением, из которого растут следующие связи, вмещающие в вашу родословную чужие истории, становящиеся совместным переживанием, объясняющим вам вас. И в этом смысле каждое очерченное контурами тело подключается к всеобщей телесной ризоме, концепция которой кажется мне универсальной и подходящей многим явлениям. Бесконечные горизонтальные ризоматичные переплетения вне иерархии выносят на поверхность необходимые вам чужие опыты, которые расширяют границы ваших представлений, выражаясь в языке.

*

Первый мужчина, с которым я стала трахаться, а потом вышла замуж, был обрезан. Мы хорошо жили 6 лет, любили друг друга, я обожала его мать. Его бабушка по матери родилась от немецкой дворянки, соблазнённой красноармейцем-мордвином, а со стороны отца были молдаване, рома, украинцы. Фамилия — в которой я до сих пор не знаю, на какой слог правильно ударение, мы говорили на второй. По одним источникам, восходит к глаголу ярмить, порабощать, и вроде, получается, предки были лишены независимости, находились у кого-то в подчинении. А по другим — к имени Ермолай, или по-украински Ярмола, суффикс -аш придаёт оттенок уменьшительности.

Когда я привезла мужа знакомиться с мамойсбабушкой — это единый персонаж, слитный и какой-то даже корпулентный, — мамасбабушкой спросили меня, присаживаясь рядом, обнимая и шепча в ухо — а кто он? какой национальности? не из этих, из чёрных? Муж смуглый, с чёрными блестящими вороньими волосами. И без «капюшона», хотя, конечно, про капюшон мамасбабушкой не знали. Мамасбабушкой рассчитывали, что мы просто встречаемся, гуляем, болтаем, ходим в кино, и ничего больше. Я придумала оригинальный способ сообщить материной части из мамысбабушкой, что не девственница и сплю с мужчиной, — ей нужно было забрать мои анализы в женской консультации. Бабушкиной половине она рассказала сама.

Обрезание не было связано с религиозным обрядом или принятием в общину — детский фимоз лишил мужа крайней плоти. Мы много говорили об этом, в основном, о большем удовольствии, которое достаётся мужчинам с прикрытой головкой, но никак не могли это проверить. Отсутствующий лоскут кожи, подвижный, эластичный, мягкий, тёплый, свой, как будто что-то значил, мы не успели это вместе понять. Вся значимость спряталась в казавшийся естественным стыд, который мы так и не преодолели.

Минус-ткань в одном сегменте телесной ризомы — в судебной медицине это понятие характеризует огнестрельные повреждения, где кинетическая энергия пули настолько велика, что не просто разрывает мягкие ткани тела, но буквально выдирает мелкий фрагмент в центре входной раны, — отзывается в другом практиками укрывания и укутывания почти всего или действительно всего тела, которые в общем культурном и историческом контексте оказываются связанными и значащими. Другое, следующее значение, извращённое с точки зрения традиции, разрозненным, но объединённым в пространстве текста фактам добавляют мелкие подробности вроде цвета кожи в примере с медсестрой и медицинское объяснение обрезания. В первом случае изменение смысла идёт путём приращения дополнительного символического плана, а во втором, наоборот, изъятием его из списка словарных статей.

*

Образ голой головки, лишённой/свободной от защитного мешка, вернулся ко мне в работе. В Дагестане я спросила у хозяев, где снимали жильё, вскрывают ли у них тела после смерти. Почти нет, рассказали мне, только убийства. Нас приютил и показывал Дагестан молодой Мухаммад с 30000 подписчиков в Инстаграме. Соседи по путешествию искренне принимали его рассказы о Кавказской войне как верном и однозначном прошлом в истории России, но я ощущала прорусскую направленность его туристического проекта как вынужденную. Мухаммад уверял нас, что вскрывать нужно всех, как и делается почти во всей России, и проговаривался в других местах: Аллах создал тело человека целым, и таким же оно должно вернуться к нему. В России много где проводят вскрытия, не считаясь с просьбами родных. Про иудея на секционном столе не всегда скажешь наверняка, а сочетание характерной внешности с обрезанным членом почти безошибочный маркер. Из этих, говорят санитары, без шкурок. Как будто отсутствие небольшой части представляет целое тело. И добавляют: чурки нерусские.

Мой муж — чурка. Или «жид пархатый» — в этом слове мне не нравится ни звучание, ни начертание на экране/бумаге, оно отвратительно — хотя, по иронии, если это можно считать смешным, еврейские корни есть у меня, а у мужа немецкие корни. Мамасбабушкой в моём уральском детстве говорили: жиды, татарка, хохол и другие слова — свистящим шёпотом, пониженным голосом, глядя в сторону. Ровно, спокойно. Добавляли, все на одно лицо. И пели колыбельную про апаек. Мужские члены, конечно, не обсуждали. Видела бы мама, как я осматриваю тела на вскрытии, чтобы записать про крайнюю плоть. Сказала бы, чурки нерусские, фу.

Добровольный выбор платка мамасбабушкой не одобряли, как будто их тела в ризоме брезгливо обрубали возможные канаты связей, выстраивая закрытое коммьюнити, доступное избранным. Их ризома была локальна и конечна, что противоречило самой идее неисчерпаемых ассоциаций, составляющих основу ризомы как сущности. Контакты внутри тоже как будто были разрушены или работали с перебоями, так что запрет на присвоение противоречащего чужого не проявлялся, и отказы в равных правах другим, которые должны были по сути исключать любые взаимодействия, наоборот, воплощались в захвате и использовании, в апроприации, что я некритически восприняла и заимствовала.

*

Колыбельную из детства я принесла своей дочери, пела ей, укачивая, потом ложась рядом в детскую кровать, лет до семи. Соединяла слова из разных песен и вставляла припев:

Байки, байки,

Ехали апайки.

Они ехали кричали

Девочек отдайте.

Телефон исправляет апайки на арабки, и в этом рождается дополнительный колониальный смысл. У бабушкиной части мамысбабушкой была тяжёлая жизнь, жалею, что не записывала за ней и её старшей сестрой.

Татар на разъезде у нас не было, говорила бабушка, три семьи всего. А в городе были, и в интернате были. Девочка со мной училась. Я в интернат пешком ходила, пять километров по лесу. Потом с лавкой доезжала, или с товарным. На горке стрелка была, там притормаживали. А до горки из дому мама меня на телеге возила. Тулуп постелет, я завернусь, реву. На каникулы сама шла. Мамасбабушкой так рассказывала.

Байки, байки,

Ехали апайки.

Эти повторяющиеся, размеренные слова, задающие ритм, соединяли серенького волчка, кусающего за бочок, с зыбкой и отцом, который пошел за рыбой, с зайками и другими представителями фауны средней полосы, с разными птицами, сидящими на воротах, неизменными котиками, стерегущими мягкие перины, и старшим братом, который давно сгинул в солдатах за положенные 25 лет. И между каждыми смысловыми блоками легко помещались апайки, просящие девочек, заговаривая беспокойную девочку заснуть.

Они ехали, кричали,

Девочек отдайте.

Мы были дома, я огораживала дочь собой, и далёкие апайки, проезжавшие мимо, вызывали не страх, а сочувствие своим передвижным одиночеством, которое нуждалось в тёплых маленьких детях, чтобы прижаться к ним и дышать сладким потом, как у моей дочери, она часто потела, пока была маленькая, от несовершенства созревающей вегетативной нервной системы.

Где чего заслышишь, под насыпь, в лес прячешься. А апайки — это татары говорили так. Мамасбабушкой плохо помнят. Сложность их единого образа –– в мерцающем, попеременном абсолютном слиянии и сменяющем его разрыве, отторжении, так что первая, получается, главная, часть слова то склоняется, то не хочет, а согласуемые глагольные формы время от времени меняют число с единственного на множественное.

*

Бабушкины предки в начале XX века бежали из деревни Опеляновичи, Волковысский уезд, Гродненская губерния, потом — Брестская область, Ружанский район. Они работали на панов, батрачили на земле и со скотиной, заколотили дом, зарыли какие-то нехитрые богатства в огороде, чтобы никогда за ними не вернуться, распустили своих домашних животных — корову всё же имели — и бежали, не оглядываясь, большой семьёй из нескольких меньших. Дошли до Южного Урала, и бабушка родилась уже там.

На Азяме, когда Маруся у свёкров жила, или в Нязе. А на Табуске и Кабанке, говорят тебе, татар не было. Южный Урал край многих народов, и русские пришли туда не первые и не самые многочисленные. Жили вокулы, коми, башкиры, марийцы, удмурты, нагайбаки, татары. До моего детства дожила и продолжает жить смесь из бытовой ксенофобии, мелкого повседневного национализма, антисемитизма, проявления которых оставляли/ют не мелкие шрамы и зарубки.

Бабушка из мамысбабушкой дочь репрессированного. Отца посадили в тридцать седьмом, мама в город к следователю поехала, а соседка к нам с Марусей пришла, помочь вроде как. А сама у мамы из сундука деньги украла и овец наших распустила, стайки пооткрывала. А Маруся у свёкров двойню родила. Мёртвую, всю мёртвую. А чего, косила, коров гоняла, в поле выходила. Трусов не знали, тряпок зажмут меж ног, и колготок не было. Мама у нас босиком зиму вообще ходила. Марусин муж с вагонами работал. Железнодорожник он, путеец, уважаемый на станции человек. Мама говорила, и отец наш с вагонами сгинул. Вроде сюда их пригнали, метро строить. Их, говорят, кто помирал, там и оставляли, в стены залили.

*

Смерть и страдания разделяют людей в переживании горя, как будто у каждого горе правильней другого, как будто твоё горе особенное и сильнее, чем соседское. И это одновременно и так, и не так. Тело укрывается в ритуалах, чтобы уменьшить силу, облегчить проживание и помочь себе, но в страшных приступах злобы и агрессивных корчах отменяет право на горевание, отличное от своего и похожего. Равенство в смерти отрицается оставшимися живыми, кто готовит похороны. Чужие обряды не дают присоединиться к оплакиванию своей чужестью и эмоциональной далёкостью, заставляя иноверцев отрицать право инаковых церемоний на такую же силу переживаний, как твои. Крайность, последнесть общения с близким, которое больше не повторится, принуждает испытывать каждую единицу времени острее. В самый последний раз критически важно соблюсти правильность исполнения процедуры, которую все всё равно понимают по-своему, организуя хаотичный микс из пожеланий/завещаний умершего и своих представлений как надо, чтобы было по правилам, и не хуже, чем у людей. Смесь разных противоречивых и взаимообусловленных требований, положений и обстоятельств производит сложность и напряжение.

Мусульман в моргах не очень любят: дорогостоящие работы с телом — бальзамирование, грим — не нужны, выдать просят сегодня, да и выдавать вроде как нужно в рубахе, без обуви, омытое тело заворачивают в специальное погребальное облачение из нескольких слоёв ткани, кафан. Мусульманам не продашь традиционный для нашей страны гроб, убранство и постель для него, похоронную одежду и организацию поминального обеда с водкой в кафе. Работа ритуальных агентов самая бесчестная и злая к людям: вытащить из родных побольше денег за горе. В больших городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга в крупных ритуальных конторах придумали, как зарабатывать на мусульманских похоронных обычаях. В прейскуранте есть услуга бальзамирования «по исламским нормам, с выездом профессионала», хотя таких норм нет, бальзамирование недопустимо, как и вскрытие. Обещают: «присутствие имамов в похоронной процессии», предоставление табута и других ритуальных принадлежностей, «омовение тела, облачение его в «кифинлек» обученным персоналом в обрядовом помещении на специальных кладбищах/участках», чтение молитвы, сур из Корана после погребения. В Москве есть несколько конфессиональных кладбищ или выделенных на общих кладбищах участков. В Санкт-Петербурге до 2021 года, если верить публикации в Фонтанке.ру от 2 августа, официально закреплённых отдельных территорий для захоронения мусульман не было. Фактически такие участки есть, но они неформальные, пишет газета, что позволяет работникам кладбищ наживаться на естественном желании похоронить родных и близких рядом с другими правоверными.

Не во всех моргах и залах прощаний есть специальные помещения для омовения и облачения, значит, тела приходится перевозить, это траты денег, сил и, главное, драгоценного времени.

Самая большая проблема — похоронить мусульманина/мусульманку до захода солнца: бюрократическая процедура оформления похорон устроена так, что в день смерти почти невозможно получить нужные документы, тем более если родные хотят увезти тело на родину. Если умерший долго болел, справку о смерти может выдать врач из поликлиники, но поликлиники не работают круглосуточно. Если полиция направит тело на вскрытие, то ждать придётся до завтра или до первого рабочего после выходных дня. От патологоанатомического вскрытия можно попробовать отказаться, если умерший скончался дома, но нельзя, если в больнице. В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» есть перечень случаев, когда от патологоанатомического вскрытия отказаться никак нельзя. От судебно-медицинского вскрытия отказаться в любом случае не получится. Вот и тянется важное время, и похороны совершаются только на третий день.

В той же статье в Фонтанке.ру говорилось об открытии первого в Петербурге ритуального агентства для мусульман, его учредители сосредоточены на соблюдении мусульманских традиций: обойтись без вскрытия, не бальзамировать, выдавать тела даже без мусульманских ящиков, табутов.

*

Неприязнь к мусульманам, обрезанным, выражают те, кому должно быть априори безразличны положение, национальность, раса умершего. Работники моргов. Не задумываясь, а точнее, веря в правильность своих слов и отношения. Чурка проклятая, ехал бы к себе в Чуркистан умирать, чо сюда припёрся. Это говорят не только в отношении мусульман, но про всех приезжих, часто распространяя возмущение на русских из других городов, умерших в Москве. Санитары зашивают кожу, рвущуюся от каждого вкола иглы после болезни, и матерят мёртвого человека, особенно достаётся не таким. Регистратор, выписывающий справки о смерти, смеётся после разговора с родственниками из Узбекистана, передразнивая их: мы хорошо говорит по-русски. Врач-эксперт шутит про новые шариковые ручки, розданные на работе: что у нас за ручки с обрезанием, бюро [судмедэкпертизы] мусульманство или иудаизм приняло, что ли, где у них пипирка-то. Лаборант кричит в коридор, у меня ещё чёрный был, а Чёрный это фамилия.

Мама после смерти своей бабушкиной половины живёт одна, сама ходит на рынок — раньше работала, домашними делами занималась бабушка — и повторяет привычную формулу, у чёрных купила, у чучмеков. Я помню старую шутку из детства, которой сама активно пользовалась, — все татары кроме я. Внимание к жидам и татарам объяснялось, мне кажется, просто — близостью совместного проживания на одной многонациональной территории, а вот хохлы, очевидно, подтягивались к евреям, вечное противостояние. Все остальные же именовались и именуются просто — чурки, чучмеки, чёрные.

Во втором классе мама вывезла меня в Одессу, в кардиологический санаторий. Это было очень трудно, санаторий взрослый, мне 9 лет и подозрение на врождённый порок сердца. Больше никаких путёвок в профкоме не предлагали, и мама упросила главного врача принять нас. Мы поехали в начале мая, после взрыва на Чернобыльской АЭС, и на бульваре в Аркадии по дороге на пляж я впервые видела чернокожих. Мама каждый раз возбуждённо толкала меня локтем и хихикала, ой, смотри, какая шоколадка, обязательно обращая внимание на белоснежные зубы.

После 9 мая в санаторий привезли матерей с детьми из Припяти, главврач, сдерживая своё обещание приютить нас, переселил маму и меня в маленький домик для дирекции. В столовой за стол к нам посадили девочку немного старше меня, грустную, длинную, худую, с чёрными кругами под глазами. Она ничего не ела, и её рвало. Я тоже всегда, сколько себя помнила в детстве, очень плохо ела, и мои детские печали по принципу метонимии как будто перешли, как в заговоре, на кошечку, собачку, а потом «с Якова на всякого».

*

Идеальность как стратегия поведения и приверженность болезни как убежищу тела — не исключающие, но парадоксально связанные формы воплощения травм в телесной и душевной ипостасях. Там, где болезнь коверкает тело, растут новые широкие дороги для представления правильного и соответствующего себя, нуждающегося в одобрении, поскольку с каждым преодолением копятся поводы, которые не стыдно выставить для поиска восторга снаружи, но чувство вины, обязательно сопутствующее болезням в такой конфигурации, исключает их из внутреннего восторга, возможного лишь с оговорками и в отражении внешних похвал. Узнаваемая теперь и объяснимая психологией/психотерапией моя детская история в Одессе разбилась о девочку из Припяти — для тяжких изменений её тела кощунственно было выстраивать причинно-следственную цепочку детско-родительских травм, отчаяний и родственной ответственности. Мы больше не виделись, надеюсь, она здорова и жива.

Я болела каждый месяц, с температурой до 40, рвотой, долго, мучительно, мама брала больничный, и только так я получала любовь. Я не умела любить дочь в спокойном состоянии, без её несчастий и болезней, учусь сейчас, но сладостнее всего где-то под ложечкой, как говорила бабушка из мамысбабушкой, сосёт всё равно в ответ на тревоги за неё. Кроме болезней, я использовала послушание — не всегда, но старательно — и отличную учёбу, потакание взрослым. Подростковый бунт проходил вне семьи, в моей внутренней жизни, так что мамасбабушкой, тогда ещё был дед, ничего не заметили.

Замкнутая на одиночестве и несчастливой женской судьбе, образ которой был сформирован под влиянием её властной матери, бабушки, мама желала посвятить всю себя ребёнку, мне, для чего требовались подвиги и преодоления. Я естественно — здесь наречие — нуждалась в заботе и предоставляла семье поводы для героизма.

Личная терапия открыла мне связи семейной истории и телесных искажений, болезненных аберраций. Это стало надолго моей единственной бытовой философией, объясняющей если не всё, то многое. Опыт работы в судебно-медицинской экспертизе, всегда, разумеется, отрицательный, убедил меня в отсутствии прямой и всегда срабатывающей зависимости между болезнью и смертью, между неправильным с точки зрения официальной медицины образом жизни и наступлением болезни: люди с минимальными проявлениями заболеваний умирают в то время, как длительно болеющие могут тянуть жизнь ещё долго. Я не считала болезнь наказанием или испытанием, которое можно пройти, научившись любить себя в полную силу, но находила пересечения и объяснения, удовлетворявшие меня.

*

Прочитав разные эссе Сьюзен Сонтаг, я с удовольствием поверила ей и взялась за «Болезнь как метафору» и сразу продолжение «СПИД и его метафоры», где Сонтаг публично осмысляет личный опыт, честно стараясь принять вылощенную из скорлупы переносного восприятия физическую, телесную теорию болезни, которой меня учили в мединституте. Идея борьбы со стигматизацией больных за счёт отказа от метафорического мышления, потому что это «самый честный подход к болезни, а также наиболее «здоровый» способ болеть», мне была понятна: в моих цепочках от травм и переживаний к заболеваниям не было смычки с неизбежной виной, накладываемой на больного за болезнь. Чувство вины за простуды, красное горло, головную боль, высокую температуру etc. мамасбабушкой внушали мне всё детство, часами ведя разговоры у моей постели между собой и со мной о причинах произошедшего: то я не надела шапку, то долго стояла на сквозняке, то просто родилась слабенькая. Два года с психологом разбили вульгарные воплощения концепции Вильгельма Райха на два обособленных положения, от одного из которых — от вины заболевшего и вины того, кто не смог вылечиться, — я чётко отказалась. Труды Сонтаг как будто принуждали отказаться и от второго пункта, и это производило во мне неуверенность, смущение, страх и смутное непроговариваемое беспокойство, с этим я не была согласна, хотя считала, что могла просто неверно истолковать тексты.

Недавно я купила книгу Оливии Лэнг «Тело каждого. Книга о свободе» — первая глава посвящена Сонтаг и её двум эссе. Лэнг пристально читает дневники и интервью Сонтаг вместе с названными текстами и размышляет, что настойчивое желание Сонтаг «видеть в больном теле» только тело упрямо скрывает её собственную панику в попытках разобраться, насколько виновата в её раке она сама и её мать. Двойная подкладка и разлад заявленного и спрятанного в неявный подтекст в книгах Сонтаг, вскрытые Лэнг, помогли перечитать болезненные тексты без тревоги.

В той же главе, противопоставляя Сонтаг, а на самом деле объединяя их, Оливия Лэнг рассказывает историю Кэти Акер, которая после мастэктомии по поводу рака груди, в отличие от Сонтаг, отказалась от химиотерапии, обратилась к альтернативной медицине и «безусловно верила в смысл, заложенный в болезни, до самой своей смерти от неё». Нельзя было придумать лучшей фигуры сопоставления, чем Акер, «беспризорницу и замарашку, хоть и из богатой семьи». Акер и Сонтаг по-разному и вместе реализовывали мотив идеальности в поведении со значимыми взрослыми и так же по-разному и вместе управляли телами, вместилищами прошлых жизней, оставшихся активными. Мне нравится думать о своей телесности содружественно с думами об этих женщинах и о Лэнг, про них написавшей. Нравится осмыслять — теперь уже с безопасного расстояния — свою попытку идеальности и бунт против неё. В парадигме моей семьи хорошие девочки не трахаются и не бросают институт. Робким бунтом была история с анализами из женской консультации, которые оказались не готовы до нашего с мужем отъезда, и я, помню, подумала, что так будет даже лучше. А до сакрализованной потери девственности я добровольно бросила МГУ.

Непрожитое в подростковом периоде сопротивление и несовершённый процесс сепарации накрыли меня позже, превратившись не только в брошенную учёбу, а ещё в жадный промискуитет и казавшееся весёлым беспечное пьянство, которое не успело вырасти в алкоголизм. Тело правильной девочки, укутанной в платок чужих представлений, умерло, и я умерщвила его, отклонив слепую науку, предаваясь альтернативному лечению.

*

Любимое совпадение, хотя и совсем не случайное, — я периодически пользуюсь гомеопатическими гранулами, и дочь всё детство выпаивала ими. У меня есть друг, семейный врач, владеющий и официальными медицинскими программами, и альтернативной медициной. Подростковость дочери обозначилась в протестах и экспериментах с телом, — слава богу, не разрушительных — в разных твёрдо провозглашённых взглядах, отличных от моих. Её метафорическое мышление идёт по сонтаговскому пути доверия науке, изолированной телесной физике и биологии: во время очередного ОРЗ она как-то строго отказалась от гранул и соблюдает отказ. Мамасбабушкой гомеопатию отрицали/ют. Тётя-физик ей спасается.

Официальная медицина лечит отдельные болезни, складывая протоколы назначений механистически, без учёта разнонаправленных цепочек влияния. Гомеопатия работает с организмом как с подвижной системой, уравновешенной на всех уровнях иерархии биохимическими и биофизическими механизмами, регулируемыми по принципу обратной связи — это важно, — и пытается объяснить симптомы в динамическом взаимодействии друг с другом внутри непрерывного целого. Оливия Лэнг пишет о схожем восприятии тела во время работы фитотерапевтом — не гомеопатия, но и не официальная медицина. Успокаивает, когда читаешь рассуждения, похожие на твои. Лэнг тоже пишет об опыте, не вмещающемся в границы теории, о симптомах, не укладывающихся в диагноз, или об упорных проявлениях патологии, устойчивых к терапии, — это важный пункт разделения: альтернативные способы лечения идут дальше отдельно с каждым человеком, официальная медицина мыслит статистикой и упирает на проценты вылеченных, выживших, где отрицательные величины не принимаются в расчёт. 80% эффективности препарата выглядят внушительно, если забывать, что 20 — тоже люди, а не просто неудачные случаи.

Образ саморегулирующийся сложной машины испугал Лэнг, и она бросила практику. Кажется, что в её описании тела того периода не хватало последнего круга соединений — сознания, души, контекста, напичканного свершившимися историями и травмами, политики. Хочется, чтобы любые решения выбирались в согласии с телом, с учётом его прошлого, осмысленного или только выползающего на поверхность. Гомеопатия не поможет в обрезании.

***

Петер Хандке в эссе об усталости называет любой текст книгой, а книгу, пусть маленькую, отражением. В отражении видно всё, что попадает по законам оптики в пределы отражающей поверхности и стремится взаимодействовать с сетчаткой. В отражении по принципу случайности всегда присутствует естественный хаос, придуманный миром, и хорошо, что нельзя отмахнуться от него. Мамасбабушкой и все там.

Эх сорока-белобока,

Научи меня летать.

Не высоко, не далёко,

Прямо к милке на кровать.

…

Ехали апайки,

Они ехали, кричали…

Ух ты, ах ты, все мы космонавты!

Упокойте, апайки, души телесные политические, счастье-то какое.

Ольга Фатеева — судебно-медицинская экспертка, работающая в морге, а также писательница, авторка книги «Скоропостижка» (шорт-лист премии «Здравомыслие» 2021), эссе и рассказов, опубликованных в «Новой Юности», «Прочтении», «Независимой газете», Лиterrатуре, на ДЕГУСТЕ, в «Дискурсе», вестнике ROAR, в веб-зине р\а\з\н\и\ц\ьi и Syg.ma, альманахах «Пашня» и «Хороший текст», веб-зине Autovirus, на порталах «Горький» и «Год литературы», в сборниках «Одной цепью», «Срок годности» и «Бу! Леденящие душу сказки о буллине» издательства «Есть смысл» и Школы литературных практик, сборнике «Твист на банке из-под шпрот» издательства «Эксмо». Училась в Creative Writing School, окончила совместный курс «Литмастерство» Школы литературных практик и Шанинки, была участницей лаборатории «Будущее» Оксаны Васякиной в Центре Вознесенского, сейчас учится в «Смольном без границ» и ведет подкаст «Простые смертные» портала «Такие дела».

Ответственная редакторка — Алиса Ройдман.

социальные сети иллюстраторки: https://www.instagram.com/metamedunova/