К формализации субъекта

Предисловие. Незавершённость фрейдо-марксистского синтеза

Спустя почти сто лет после его постановки, вопрос фрейдо-марксистского синтеза остаётся не просто нерешённым, но расположенным в своего рода слепом пятне как так называемых «ортодоксальных марксистов», ссылающихся на работы Маркса, Энгельса, Ленина и их ближайших единомышленников — так и «неомарксистов», опирающихся на работы Райха, Альтюссера, Делёза, Жижека и ряда других авторов, включая ныне покойного Марка Фишера. Для первых марксизм уже завершён — а значит учение о революционном развитии само в развитии не нуждается. Звучит как плохой анекдот, но к сожалению в соответствии с этим анекдотом живут и строят свою деятельность тысячи субъектов, полагающих себя марксистами. Для вторых фрейдо-марксистский синтез уже завершён в работах Райха, Маркузе, Делёза, Фишера и так далее. Или напротив — по их мнению всякая завершённость есть признак политического тоталитаризма, идеологии и нелеченных комплексов. А потому за особенную доблесть следует считать неспособность выразить мысль ясно и отчётливо, и вообще доводить рассуждение до конца.

Представим на минуту, как мог бы выглядеть удачно свершившийся фрейдо-марксистский синтез. Если «Капитал» Маркса представляет собой исследование общественного производства применительно к капитализму и его пределу, то очевидно результатом фрейдо-марксистского синтеза должно было бы стать написание фундаментального исследования, расширяющего понятие общественного производства до понятия производства желающего, как это и было задумано, но не реализовано в подходящей научной форме Гваттари и Делёзом. В этом плане интересно сравнить ошибки Гегеля и Делёза: если у первого революционное содержание было ослаблено чрезмерно умозрительной формой системы, то у вторых содержание было ослаблено чрезмерной конкретностью изложения, доходящей порой до бесформенности. Формы систем Гегеля и Делёза соотносятся между собой как хрупкость и вязкость.

Данное исследование могло бы отталкиваться от идеи желающей машины как

В свете возможности доведения до ума такого синтеза следует рассматривать как классический, так и неомарксизм. А также все значимые направления психоанализа, рациональное зерно которых должно быть извлечено и интегрировано в новом синтезе. Так, лакановская схема сексуации предполагает существенную взаимосвязь позиционно-расщеплённой субъективности, формализации и тревоги как критерия желания.

Ниже приводится текст моего письма к N.N. о возможности использования формальной логики для математизации функции субъекта и её различных аспектов.

К формализации субъекта

<…> Поразмыслив над вопросом о соотношении тревоги и желания, мне думается, что данную схему можно усовершенствовать следующим образом:

1. Тревога как эффект колебания между должным и возможным; постановка задачи формализации

Поскольку желание в психоанализе определяется не только лишь по отношению к объекту, на который направлено, но и по отношению к своей противоположности — требованию со стороны инстанции Другого, то и тревогу можно определить не только как колебание по отношению к своему объекту, выступающему как возможность позитивного подкрепления в надежде и негативного в страхе — но и по отношению к своей причине: обусловленность частичностью желанного объекта — или запрещающим требованием Другого субъекта.

Примечательно, что именно таким образом желание/требование и распределяется в буржуазной идеологии, предполагающей

1. Подчинение желания требованию в условиях социального поля: бессмысленная работа и т.д.

2. Подчинение социальных требований эдипизированному желанию в семье, вынесенной за пределы общественного производства

3. Замыкание двух способов замыкания друг на друга.

Иначе говоря, миллионы рабочих, мелких буржуев, мелких чиновников и т.п. публики годами работают для того, чтобы обеспечивать свои семьи, в которых удовлетворяют своё убогое желание возиться со своими жёнами, мужьями, младенцами, лисицами, куницами и прочим домашним хламом в частном порядке, что создаёт для них повод и дальше работать на буржуев, раз семейный хлам, которым они обременены, требует для своего поддержания регулярных трат времени и денег.

Возможно ли записать это противоречие формально? В рамках модальной логики, на которую я не так давно напал, есть расширенный набор кванторов для описания различных операций над формулами и предикатами, так я это пока что понимаю. В том числе:

□ — оператор должного или необходимого, он же ¬◊¬p — не верно, что возможно не-p

◊ — оператор возможного, он же ¬□¬p — не верно, что должно быть не-p

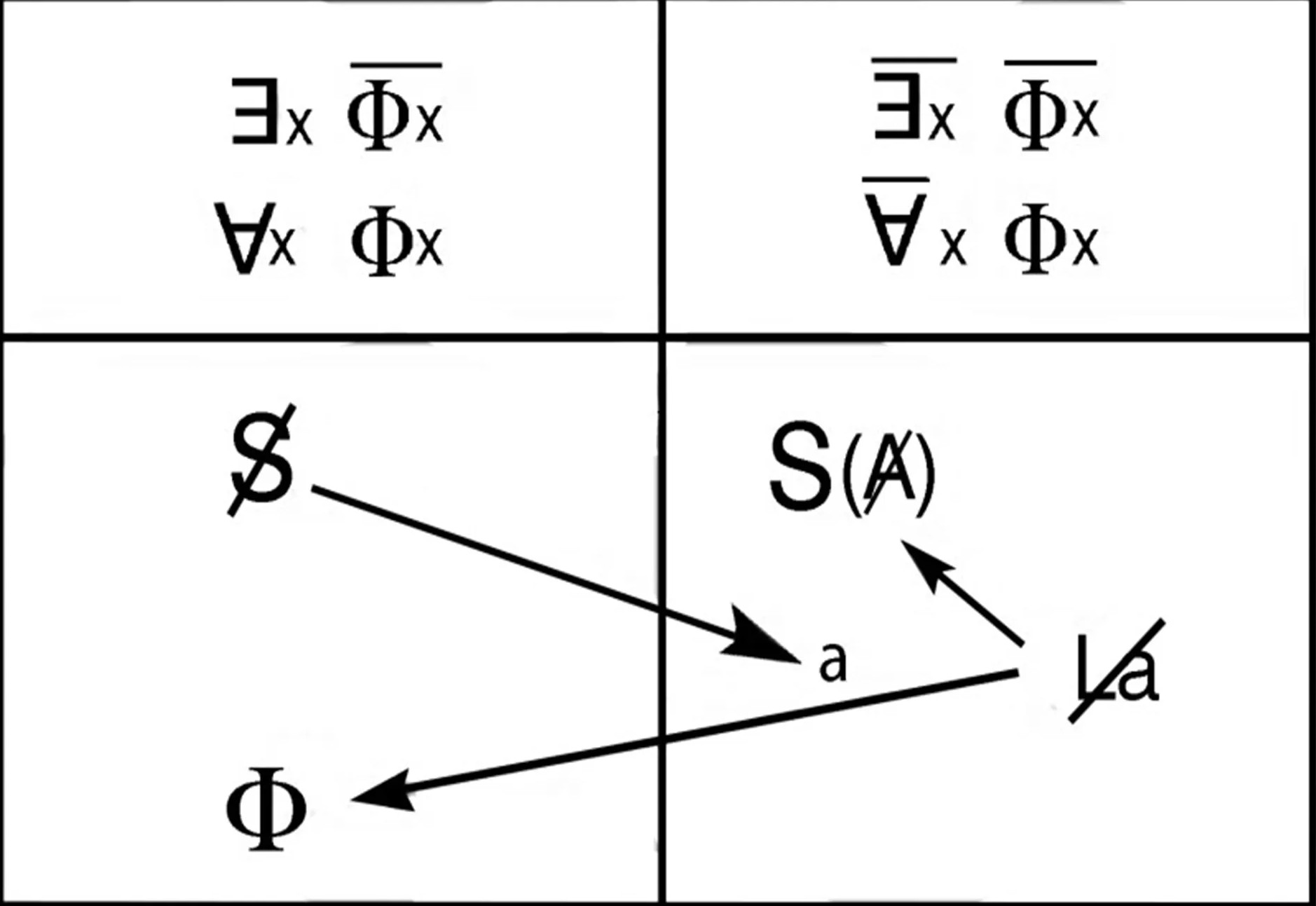

Нетрудно догадаться, что оба оператора примерно соотносятся по смыслу с кванторами общности ∀ и существования ∃ соответственно. Кроме того — и здесь мы сталкиваемся с элементами диалектики — оба оператора определяются друг через друга посредством отрицания отрицания, указывая, что оба они выражают ту же самую действительность, однако же расщеплённую в себе на модусы должного и возможного. Полагаю, в дальнейшем можно будет найти больше подобных расщеплений.

Как бы то ни было, мне представляется полезным продолжить использование элементов формальной логики, освоить которую, как и любой язык описания действительности, можно только по ходу практики. Чтобы перейти к сокращённой записи, сперва запишем смысл того, что нам нужно средствами естественного языка:

1. Всякий субъект, принадлежащий к множеству людей, должен выбирать требование, а не желание, чтобы продолжать существовать.

Но!

2. Существует субъект, принадлежащий к множеству людей, должный выбирать определённое желание, чтобы воспроизводилось требование.

Или, то же самое полуформально:

1. ∀$∈H □ выбирать требование, а не желание, чтобы продолжать существовать.

2. ∃$∈H □ выбирать определённое желание, чтобы воспроизводилось требование.

Что такое субъект, принадлежащий множеству людей — понятно, это просто эффект гуманистического расщепления, произведённый предписывающим запретом: ¬□ касаться матери. Вообще, первые половины высказываний хорошо формализовались, тогда как вторые надо доводить до ума: что такое требование, желание, выбор, воспроизводство себя и самого требования?

Проблема в том, что шизоанализ представляет собой связную систему категорий, и начав формализацию, следует её завершить, поскольку одни понятия отсылают к другим. Так, понятие субъекта $ отсылает к четырём другим лакановским графемам: господскому означающему S1, знанию S2 как системе означающих и

Кстати, понятно, почему эта задача кажется сложной: для 22-х связанных терминов непосредственная сложность превышает объём внимания (7±2 объекта в поле внимания) в три раза, а с учётом отношений между ними — и того больше. Попробуем теперь постепенно докопаться до сути.

2. Первичная формализация желающих машин как срез-потоков

Начнём с простого определения: всякая желающая машина есть срез как минимум двух потоков. Поток же определяется в позапрошлом письме как "… воспроизводящаяся последовательность сегментов (или модусов материальной субстанции); сегмент — как внутренний структурный элемент потока; срез — как взаимную внешнюю определённость двух и более потоков." Формально это можно записать как:

а1, a2, a3, a4, a5, a6,… , aN,… — и так далее. Для орального влечения, без разницы, физиологического, технического или ещё какого угодно — это поток фрагментов, поступающих внутрь системы: проглатываемые ртом пироженки или вагоны, разгружаемые на заводе. Поскольку оральное влечение представляет собой запрос Другому о предоставлении/прекращении материального потока, включаемого в состав системы, то поток запросов является противонаправленным потоку веществ, тогда как для другой системы принимающая сама выступает в роли Другого, но уже с позиций анального влечения, состоящего в запросе от Другого в удержании/предоставлении материального потока, исключаемого из состава системы:

…←s6←s5←s4←s3←s2←s1

а1→a2→a3→a4→a5→a6→…

Или, скорее:

s2←s1 s4←s3

а1→a2 , a3→a4 ,…

Что это за s, которыми обмениваются две системы, в чём смысл их сообщений друг другу?

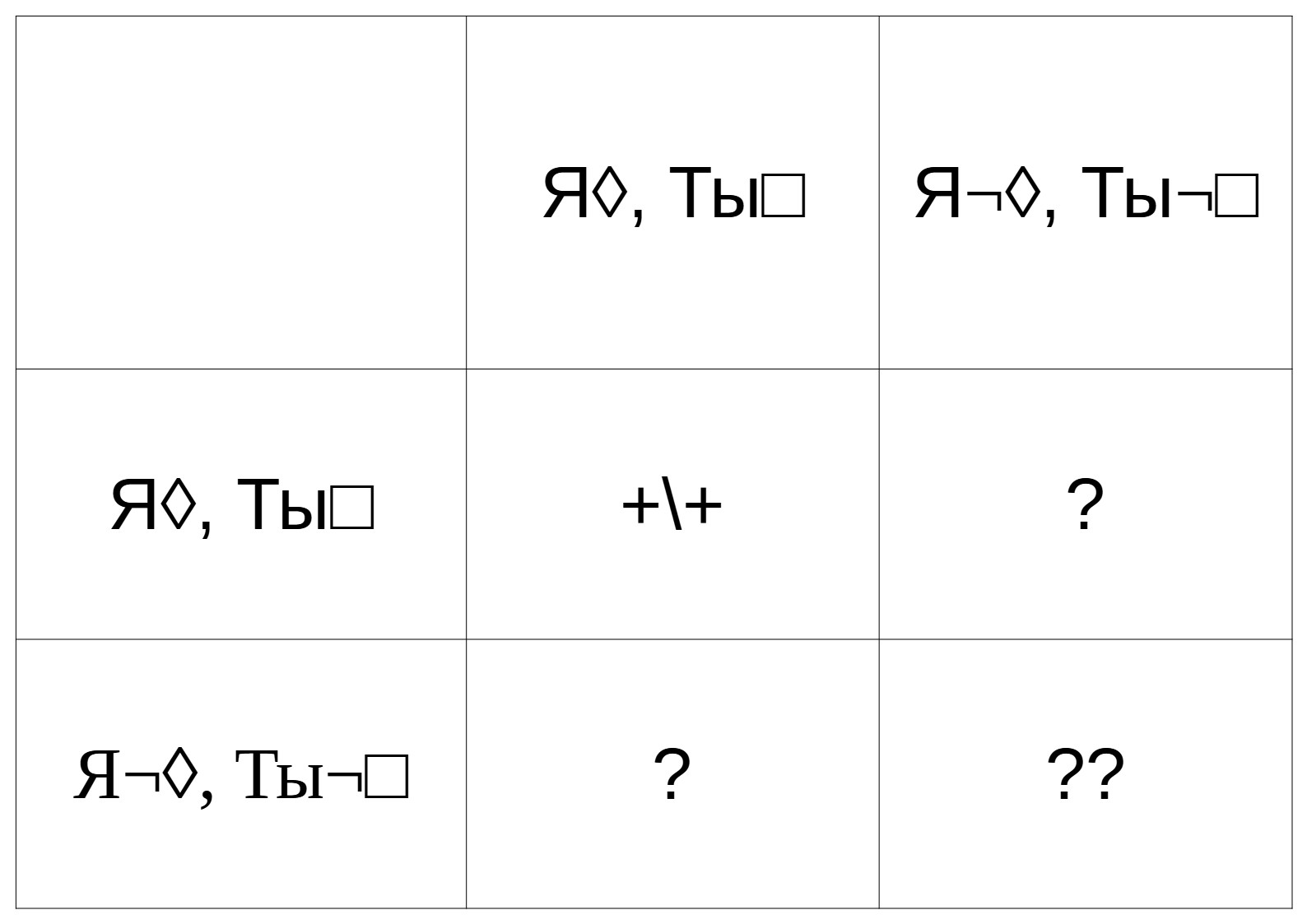

В оральном влечении субъект может делать лишь два вида запросов, в каждом из которых его желание в виде требования адресуется Другому:

1. «Я могу включить новый (N+1-ный в формализации) сегмент, ты должен исключить его из своего состава и предоставить» (С включением и исключением ясно; а вот как обозначить логически категории Я и Ты — ?)

2. «Я не могу включить новый сегмент, ты не должен исключать элементы из своего состава»

Другой с анальной позиции может отвечать иначе:

1. «Я могу предоставить новый сегмент, ты должен принять его»

2. «Я не могу предоставить новый сегмент, ты не должен требовать (вообще или пока не будет готово)»

Тем самым, в анальном влечении (всё же надо бы придумать ему более подходящее название!) становится возможен выход на обсуждение обсуждения, т.е. рефлексию, т.е. самоотнесённость как состояние субъектности.

При перемножении возможных запросов и ответов получается таблица 2 на 2 (относительно записи значений надо подумать, но похоже на то, что в таких таблицах можно записать цикл функционирования всякой машины):

Понятно, что в описанных ситуациях принимающая и отправляющая системы будут чувствовать удовольствие и неудовольствие вследствие восприятия своей способности или неспособности ситуацию разрешить. Развив эту мысль дальше, можно будет формально записать способ возникновения магическх, религиозных и гуманистических идеологий, развивающихся вследствие блокировки способности субъектов к удовлетворению желаний и требований.

3. Проблема переключения режимов функционирования желающих машин

Теперь, допустим, что тот тип объектов, что поступал ранее, не удовлетворяет систему. Вместо пирожных нам захотелось печенюшек или чаю; вместо алюминия заводу потребовался полиэтилен, и т.д. Возникает двоякий вопрос:

1. Как система может сообщить другой системе, что предоставляемый тип объектов больше не годится, и следует переключаться на поставки другого ряда?

2. Откуда в самой системе может возникнуть запрос на переключение ряда, если с первым всё в порядке?

Здесь мы сталкиваемся с двумя другими моментами желающего производства: с субъектом наслаждения и телом без органов для первого и второго вопросов соответственно. Субъект, как мы выяснили ранее, есть эффект самоотнесённости системы.

Для начала расширим набор логических операций, заодно перечислив уже использованные:

→ — импликация, оно же следование, логическое «если… — то…»

¬ — отрицание, логическое «не»

˄ — конъюнкция, логическое "и", оно же &, оно же ∩

˅ — включающая дизъюнкция, логическое «или»

⊻ — исключающая дизъюнкция, она же ⊕

∀ — квантор общности

∃ — квантор существования

∈ — принадлежность множеству

Помимо этих, как я посмотрел, логических операций и операций над множествами напридумывали до кучи, добавлять их будем по мере необходимости. Так, возможно понадобится введение обозначений для различия между логическим и фактическим; и точно — операторы для временных процессов — в темпоральной логике имеется 7 операторов для таких явлений. Итак, вернёмся к исходной ситуации. Принимающий агент сообщает поставляющему что-то в духе:

— «Ты не должен исключать из своего состава ai+1-ные, а должен исключать из своего состава bi+1-ные»

— что уже подразумевает существование какого-то различия между a и b, а далее — c, d, e и так далее, поскольку отклонять поставляемые конкретные объекты можно до бесконечности — а вернее до @ как предельного аффектирующего, объекта-причины желания, выступающего как эффект бесконечного отклонения требования. Соответственно, S2, знанием мы назовём тогда мир как совокупность различений (обусловливающих возможность переключений режимов), S1 — принцип различения, а $ — субъектом — эффект выбора. Здесь мы получаем возможность ещё на шаг продвинуться в определении S2, т.к. в модальной логике уже есть определение мира. Довольно понятно о них рассказывается в лекции А.Семёнова; скорее всего существуют и другие хорошие лекции и тексты. (Как и ожидалось, рассуждение бежит скорее по диагонали, отступая от одного набора понятий к другому в поиске недостающих определений. Как бы то ни было, система терминов конечна, и обежать её вполне реально).

4. Отступление о влечении взгляда и сознании

Влечение взгляда в таком случае можно будет уточнить как запрос о различии в восприятии наборов различия, т.е. субъективных миров; а влечение голоса — как запрос о выпадении выпадения — при том, что и различие, и выпадение за пределы системы различий ещё предстоит определить точнее. При том, что со взглядом всё кажется понятнее: представим себе ряд специалистов: физика, химика, геолога, социолога, психолога и так далее. Каждый из них при столкновении с объектом, лежащим вне поля его различений — он же @, объект-причина желания, обращается к другому специалисту, который этот объект может поймать и обозначить словами, т.к. слова и иные знаки и есть материальные носители различий. Если у меня нет слов, чтобы выразить какое-нибудь сложное топологическое, физическое или психическое явление — или, кстати говоря, уравнение его описывающее, то я его и не увижу, хотя увидеть какую-нибудь штуковину, если на неё указать пальцем, или набор бессмысленных загогулин на месте уравнения, понятного специалисту я буду скорее всего способен. Впрочем, существует масса явлений, на которые указать пальцем не возможно, и которые постигаются различными науками при помощи приборов и уравнений, а значит и знание о них для субъекта извне закрыто. В этом смысле не существует никакого универсального сознания или универсального субъекта — но существуют тела и их положения в структуре разделения труда, и у кого какое тело, тот так мир и воспринимает. Подобное материалистическое мировоззрение, согласно исследованиям бразильского антрополога В. де Кастру (его книга «Каннибальские метафизики» о протофилософии индейцев Южной Америки переведена на русский), характерно для некоторых, или даже для большинства племён, живших и живущих в условиях родо-племенного строя. Возникновение институтов частной собственности, государства и семьи содействовало распространению идеалистических религиозных предрассудков о нематериальных душах, богах и прочих духовных силах, существующих будто бы в отрыве от тел. К счастью, существовать этим предрассудкам, как и их причинам осталось уже недолго.

Вообще, чрезвычайно интересно сознание как особая форма отражения трактуется в марксизме. Отчасти я писал об этом в удалившемся и частично восстановленном письме о происхождении желающих машин, эволюции стадий восприятия и т.д. Например, Маркс пишет, что «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». Вот как это утверждение формально записать и проверить? С сознанием на мой взгляд тут следующая ситуация: на уровне первой сигнальной системы оно представляет собой отображение окружающей действительности в органах чувств и в мозгу субъекта. А на уровне второй сигнальной системы представляет собой символическую разметку потока зрительных, слуховых и т.д. данных. Т.о. сознание формально можно было бы определить как пересечение (или какую-либо другую операцию?) первого и второго. Вопрос о том, откуда берётся символическая разметка решается за счёт повторения пересечения с другим набором данных в последующие моменты времени. Наконец, для точности модели следует ввести функцию Другого — так как носителем сознания является не единичный индивид, а по меньшей мере двое субъектов, оценивающих действия друг друга. Т.о. у Маркса здесь всё же не фактическое, а логическое высказывание — но требующее также формализации содержания философских и научных понятий.

5. О взаимосвязи подвешенных проблем

Прежде чем вернуться к понятию мира, отметим, что на данный момент по ходу рассуждения подвешены пять проблемы:

1. Каково формальное определение тревоги и иных аффектов — и как их можно перепредметить? Гипотеза: определить их следует через колебание между желанием и требованием.

2. Логика невротической структуры — как в ней распределяются моменты должного, возможного, принадлежности, исключения и т.д. — ? Гипотеза: уже записана в первой части.

3. Как формально определить местоимения Я, Ты и другие, играющие существенную роль в коммуникации желающих машин, и производные от неё? Гипотеза: местоимения надо определять через темпоральную самоотнесённость.

4. Как система может сообщить другой системе, что предоставляемый тип объектов больше не годится, и следует переключаться на поставки другого ряда? Гипотеза: благодаря выборке различий из доступных ей миров — что отсылает к функциям представления, памяти и воображения — а также, внимания, ума и воли, о которых речь шла ещё весной.

5. Откуда в самой системе может возникнуть запрос на переключение ряда, если с первым всё в порядке? Гипотеза: у ДГ «желающие машины функционируют, только ломаясь» — функция поломки, приостановки производства как ТбО.

Полагаю, что список подвешенных проблем будет ещё расти по ходу дела — поскольку их неопределённость является не изолированной, а связанной. Было бы неплохо нарисовать схему взаимосвязи проблем друг с другом.

6. О возможных мирах

Чтобы понять элементы дискурсов — что такое $, S1, S2 и @ в лакановском психоанализе, начнём с определения S2, которое в качестве системы различий уже соответствует понятию мира в модальной логике. Поскольку тема новая, то начну, пожалуй, с конспекта лекции А.Семёнова, чтобы не запутаться в определениях.

Шкала Крипке: пара F= где W — это произвольное множество (часто говорят множество возможных миров), а R ⊂ W × W — отношение достижимости на W (множество стрелок или упорядоченных пар).

Семантика:

V (p)⊂W — каждое имя отображается во множество миров; V — бесконечная последовательность подмножеств W.

Отношение F, w, V⊨A -формула А истинна в мире w шкалы F при отображении V.

Индуктивное определение F, w, V⊨p — для переменных p определяется как w∈V (p), то есть V (p) — множество миров, в которых p истинно. (Над подобными определениями у С.Лема или А.Азимова в одном из рассказов есть издевательский пример, демонстрирующий, что узнать, о чём же идёт речь в подобным образом построенных текстах, невозможно).

F, w, V⊨□A определяется как F, t, V⊨A для всех t, таких, что R (w, t) во всех достижимых из w мирах.

В остальном — как в логике высказываний.

Формула A истинна в шкале F (F⊨A) — то есть формула истинна, если она истинна в любом мире шкалы F. Определение опять довольно странное, однако имеет смысл: 3×4=12 — истинное равенство, поскольку сколько бы вселенных мы ни перебрали, всюду оно будет верным — что, впрочем, не учитывает идеологических завихрений, от «злого демона» Декарта, систематически заставляющего его и нас вместе с ним верить, будто 3×4=12, тогда как на самом деле оно равно 17,5 (или наоборот) — в то время как такое галлюцинаторное состояние очевидно, подпадает под определение возможного мира.

1. F⊨□(A→B)→(□A→□B)

2. Если F⊨A, то F⊨□A

3. Если F⊨A и F⊨A→B, то F⊨B

4. При подстановке любых других формул истинность сохраняется.

Далее речь зашла об исчислении К (в честь Крипке), для которого свойственны правило вывода и Modus ponens; определение противоречия: формула называется противоречием, если в К выводимо её отрицание; множество формул называется противоречием, если в К выводимо отрицание конечной конъюнкции формул этого множества; свойства полного непротиворечивого множества, которое, во-первых, для каждой формулы содержит или её, или её отрицание, а

В конце лекции он перечислил ряд ссылок на варианты модальных логик (которые, стало быть, каждый толковый математик разрабатывал по-своему, а значит и нам можно), в том числе:

Логика предсказуемого завтра: SL=K∪ (□A≡◊A)

И логика неопределённого завтра: SL=K∪ (□A→◊A)

Далее я решил послушать другую лекцию Д.Рогозина из небольшого курса «Введение в модальную логику». В начале он говорил о сходных вещах, а затем опять же ушёл в сугубо математическую проблематику, которая имеет мало общего с интересующими меня проблемами. Из существенных дополнений:

1. Шкалу Крипке F= можно считать ориентированным графом, где R — множество рёбер. Хорошее пространственное объяснение, кстати говоря.

2. R (x)=(y | xRy)

Моделью Крипке M называется пара , где V — это оценка на шкале, которая каждой переменной ставит в соответствие множество миров, в которых эта переменная считается истинной. Формально оценку представляют, как функцию из множества переменных P L в множество всех подмножеств W. Истинность в точке в модели Крипке обозначается с помощью знака ⊨ и определяется индукцией по длине формулы.

M, x⊨p, если x∈V (p)

M, x⊭⊥

M, x⊨A→B, если Mx⊭A или M, x⊨B

M,x⊨◻A, если ∀y:(xRy⇒M,y⊨A)

Далее шли отношения рефлексивности, транзитивности, симметричности и другие.

Глубже вникать в смысл сих иероглифов у меня энтузиазма, увы, не хватило — так что я решил, что будет больше пользы, если почитать больше литературы по теме разных логик, прежде чем соваться в самые дебри. При том, что для описания времени у А.Прайора, статья которого, наряду со статьями Крипке, Хинтикки и других имеется в советском сборнике, который я приложу к письму, используется ни много ни мало, 15 операторов.

Пока что следует отметить, что если с S2 дело не то чтобы зашло в тупик, но застопорилось вследствие расхождения преследуемых проблематик.

К примеру, связанную с S2 категорию @, по-видимому, следует определять либо через понятие пустого множества, определяемого аксиоматически как ∃a∀b (b∉a), либо через понятие неполноты (перспектива влезать в смысл и доказательство теоремы Гёделя меня не особо вдохновляет!). Кроме того возможно определить @ через бесконечное отклонение требования в череде решений субъекта.

Из философских текстов, кстати, о понятии мира, о бытийной пространственности и подобных вещах написано как ни странно у Хайдеггера в «Бытии и времени» — хотя обычно его тексты читаются в совершенно идеалистическом и реакционном духе ухода от формализации в направлении бесплодного вопрошания о «подлинном бытии» у самого же бытия. Надо ли говорить, что поскольку у бытия нет рта, то и вопросы, ему заданные, как правило остаются без ответа!

7. Философское отступление: спектры и симулякры

В самом начале изучения философии, лет 8 или 9 тому назад, читая тексты Платона и Бодрийяра, я столкнулся с понятием симулякра как копии без оригинала. Дело в том, что Платон в Государстве и в Тимее излагает учение о том, что действительные вещи возникают вследствие того, что с их оригиналов, хранящихся в потустороннем мирей Идей снимаются копии, и сверхъестественным способом отображаются в бесформенную материю, принимающую подобную им форму. К пример, реальные люди и столы возникают вследствие того, что их оригинал — Идея Человека, Идея Стола и т.п. спроецировались в бесформенную материю, и вследствие соединения отражений с материей возникает действительность. Однако же Платон допускал, что не все вещи возникают вследствие вмешательства потусторонних сил: мышей, крыс, блох, обрезки ногтей, и «всякую дрянь, не имеющую даже определённого названия» он считал зарождающимися вследствие естественного движения материи. В латинских терминах такие вещи, возникающие без участия сверхъестественного Оригинала получили название симулякров, откуда перешли в философию Ж.Бодрийяра, написавшего весёлую книжечку «Симуляция и симулякры», на которую, впрочем без особого понимания, ссылались в «Матрице».

В то же время или чуть позднее я ознакомился с идеями Ж.Деррида: в книге «Призраки Маркса» он вводит понятие призрака или спектра, которое удачно трактуется как парное по отношению к симулякру: если последний есть копия без оригинала, то спектр можно определить как оригинал без оригинала, т.е. материалистически понятая сущность вещи. В самом деле, если в античном идеализме сущность понималсь как Идея — нематериальная, сверхъественная вещь, восходящая к идее Единого как такового — то в современной философии, начиная с Маркса (и возможно, уже с Гегеля), сущность понимается как совокупность материальных отношений, производящая ту или иную вещь. Например, у Маркса в "Тезисах о Фейербахе": «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений». Данное определение по сути верно, хотя и частично: у стола сущность с человеком оказывается общей, хотя и

Применительно ко множеству возможных миров: для каждой желающей машины в любой момент времени её существования имеется свой мир как система должных и возможных условий. Ясно, что все объекты, фактически присутствующие в нём, являются симулякрами, что верно и философски (т.к. потустороннего мира с Идеями нет), и математически, т.к. Единого множества, или множества всех множеств также не существует. Однако те миры, которые достижимы из данного мира, структурированы определённым образом, т.к. число переходов для их достижения крайне различно. К примеру, подсолнухам на лугу дан свет нашей центральной звезды — Солнца, жёлтого карлика. Однако чтобы его свет им был дан в качестве красного гиганта, необходимо время, существенно превышающее ожидаемое время существования не только отдельных подсолнухов, но и подсолнухов как вида в целом. И так далее. Отсюда становятся ясны категории актуального как конкретно существующего на данном участке пространства-времени, служащего точкой отсчёта — и виртуального как спектров возможностей, существующих распределённо во всех внешних по отношению к данной актуальной области областях пространства и времени. Спектры тогда есть способ существования виртуальных объектов, а симулякры — актуальных.

Существенно то, что с точки зрения достижимости можно выделить сколь угодно много уровней виртуального, всё менее и менее достижимых с точки зрения данного актуального мира — являющегося в свою очередь конкретизацией всё больших и больших спектров возможностей на каждом уровне виртуального. Вопрос: из каких элементов состоят возможные миры желающих машин? Некоторые из них мы уже выявили: это вещественно-энергетические потоки и потоки сигналов по их поводу. Вне рассмотрения остались представления машин, участвующих в коммуникации о себе и своих… собеседниках, а также переживаемых ими аффектах — от которых всего один шаг до определения темперамента как способа модификации аффектов по силе, устойчивости и подвижности.

8. Об определении местоимений как наименований расщеплённой субъективности

Рассуждение, видимо, принимает явный номадологический уклон, блуждая от предмета к предмету — впрочем, частичные прояснения уже подвешенных вопросов будут в любом случае полезны. О том, что такое расщеплённая субъективность и местоимения Я и Ты, функциональные эквиваленты которых необходимо должны присутствовать во всякой коммуникации как обобщённые маркеры исходного и конечного адресатов сообщения. Связано ли данное обобщение связано с тем, что по крайней мере некоторые субъекты коммуникации обладают сознанием — в противном случае нельзя ли её представить как безличные указания на имя и адрес участников, не высказывающихся о себе в первом лице? Было бы замечательно доказать как необходимость использования местоимений во всякой языковой коммуникации, так и возможность их полного исключения — однако поскольку во всех известных языках (кроме, возможно, нескольких примитивных языков, которыми пользуются 3,5 племени по сто человек в каждом) они используются, с ними следует разобраться.

Прежде всего следует задаться вопросом: а что же такое «Я", на которое указывает само это местоимение? О его устройстве у меня есть статья — а вернее глава из неоконченной книги о картезианской и материалистической философии: Материализм радикального сомнения. Там я пишу, что "Я» в формуле Декарта «Я мыслю, следовательно, Я существую» — сложная смысловая формула, основанная на

1. Различении Я мыслящего и Я мыслимого в любой момент времени: ii≠ie — где индексы i и e от intelligo и existere

2. Их отождествлении задним числом: ii≡ie — здесь опять получается диалектическое противоречие — два объекта неравны, но тождественны. Было бы неплохо прогуглить, есть ли такое различие в

При этом обе операции фактически являются не единичными, а образуют ряд отождествлений, о чём сам Декарт не пишет, но что выводится из его посылок. Так как субъект существует во времени, и помимо абстрактно-логических Я, существующих как предмет записи, работа памяти направлена на отождествление самовосприятия в различные моменты времени, о чём я писал уже в большом письме о прыжках через порог (в виде статьи — здесь), в разделе про стадию фотоархива (сейчас я бы сказал: раскадровки): именование, зеркальные образы себя и другого, их голоса, озвучивающие действия, вкупе с эдипальным запретом создают идеологический глюк, в котором момент различия затуманивается в пользу тождества. Что можно записать как трансформацию рядов:

i1, i2, i3, i4,…→i1≡i2≡i3≡i4≡… — так как момент неравенства в различные моменты идеологически затуманивается, так что материалом для отождествления выступает скорее некая абстрактная разность состояний, чем их определённое, конкретное различие.

Здесь мы подходим к исходному вопросу о структуре невротика со стороны частной, семейной стороны его движущего противоречия. Поскольку отождествление — комплексный процесс, перечислим его составные части:

1. Абстрактные состояния Я в различные моменты времени — ряд i1, i2, i3, i4,… и т.д.

2. Множество Других, одновременно переживающих разные другие состояния, однако данных исходному субъекту Я в разные моменты времени: для i1 в кадре восприятия присутствуют он сам, мама, папа, почтальон Печкин и

3. Данные первой сигнальной системы, прежде всего образы и голоса себя и других как абстрактно разных участников коммуникации — а также множество воспринимаемых объектов.

4. Данные второй сигнальной системы, прежде всего именования, в которых утверждается формальное отождествление участников коммуникации, каждого с самим собой — а также множество именований воспринимаемых объектов.

5. Аффективные процессы позитивного и негативного подкрепления в соответствии с гуманистическим=эдипальным=буржуазным запретом, в которых утверждается содержательное отождествление участников коммуникации, каждого с самим собой посредством поощрения такого поведения и наказания за отступления от него. Здесь, либо на выходе и достигается идеологическое опредмечивание аффектов, в том числе желания и тревоги, т.к. неименованный, но всё же определённо сконструированный объект-причина желания выпадает за пределы обеих сигнальных систем.

Первые две составляющие практически повторяют название советского научно-популярного фильма «Я и другие», показывающего на материале остроумных психологических экспериментов ограниченность рациональности и т.н. «сознательного поведения». Последние три — по существу отсылают к трём регистрам бессознательного в учении Жака Лакана: воображаемому, символическому и реальному, они же I, S, R.

Однако ни одна из перечисленных групп элементов, ни тем более все они вместе взятые, не составляют какого-либо единства, подразумевающегося в идеологическом употреблении местоимений «Я", «Ты», и т.д. А это позволяет нам сделать важный вывод, что процесс отождествления суть операция на множестве элементов, составляющих то или иное множество возможных миров. Тем самым мы возвращаемся к исходной посылке, что "Я», субъект — не может служить исходной точкой отсчёта, сам являясь одним из эффектов неизмеримо более масштабных производственных процессов.

Таким образом, субъект никогда не встречается в одиночку — а всегда бродит толпами (Сравни: "«Анти-Эдип» мы написали вдвоем. А поскольку каждого из нас — несколько, то в итоге набирается целая толпа."). И это справедливо уже для новорождённых младенцев, зависимых, казалось бы, единственно от материнской заботы, своевременного кормления и т.д. Но поскольку материнские грудь, голос, взгляд и т.д. в качестве машин подключаются к

9. Бессознательное — на фабрике, а не в семье

В лакановском психоанализе этот вопрос запутан и сведён к семейному треугольнику. В этом смысле лакановский аналитик действительно похож на попа, так как признавая желание, приучает субъектов к бездеятельному, внутреннему отношению к ситуации, вместо того чтобы снабдить инструментами понимания и преобразования ситуации. Сюда же относится и игнорирование множественности субъектов: уже в семье через фигуры эдипизации просвечивают классы и группы общества, а через них — труд, земля и капитал. Тем более в школе, на фабрике, на рынке и далее субъект есть эффект комбинаторики множеств элементов любой природы: семеро волков, привидевшихся во сне русскому помещику С.Панкееву, одному из главных пациентов Фрейда вместо гипотетической эдипальной первосцены, совсем не то же самое, что папа-мама.

В пику лаканистам предположим, что источником субъективности, упаковываемой в расщепления «Я-Другие» являются желающие машины, упорядоченные по факторам производства в качестве земли, труда и капитала. Иначе говоря, решение нужно искать, проследив пути вещей, сигналов и аффектов в конкретных ситуациях. Например, Эдип возникает из эффектов капитала, подчиняющего себе труд и землю. Но каков конкретный путь вещей, сигналов и аффектов от финансовой биржи, завода и агрохолдинга до отдельной семьи? Эта задача решается довольно просто, так как товары, будучи детерриториализованными вещами (плодами земли), предполагают противоток в виде денежных знаков, сигналов потребления для граждан и успешных инвестиций для буржуев. Семья — это буквальная ретерриториализация товарно-денежного производства, так как попадая в неё, товары утрачивают свою меновую ценность и потребляются, как если бы дело происходило в натуральном хозяйстве — отсюда рекламные образы счастливой семьи, глотающей на пасторальном фоне продукты крупного машинного производства.

В полной мере эта ретерриториализация относится к детям, тогда как родители выступают в качестве передаточных звеньев для благ и ужасов капитализма — а также самой семейственности, означивающейся фаллическим объектом.

Аналогично, в плане педагогики — просмотрев возрастные классификации Эльконина и Эриксона, ведущие типы деятельности и личностный выбор, я обратил внимание на их идеологичность: на первом месте везде стоит личностное общение, в этапы которого вписана сублимационная дизъюнкция семьи и общества. А предметная, техническая деятельность, с каждым годом нарастающая благодаря производству техники, и вытесняющая семейные и социальные фигуры (а также воспроизводящая их симулякры) — выпадает из рассмотрения. Мне думается, что выход в плане педагогики следует искать в направлении предметной деятельности, снимающей как персональность, так и собственные перекосы: машинные идеологии ютуба и прочие буржуазные залипания.

Здесь же можно указать и на важность пространственного фактора. Так, читая литературу по психологии вышел на гештальтистов, в том числе К.Левина, на которого много и плодотворно ссылался Выготский. И понял, каким образом социально выработанная фиксация взгляда на отдельном человеческом теле и лице блокирует понимание ризомы как концепта.

Пара субъект-объект, то есть вещь мыслимая и вещь протяжённая, как известно, была введена в современную философию и науку Рене Декартом, с работ которого я всем рекомендую начинать изучение философии. Под субъектом он подразумевал связку Я мыслящего и Я существующего — и далее, психики и тела, короче говоря, петлю обратной связи. При этом вопрос о количестве петель связи им не ставился, поскольку подразумевалось, что раз душа у человека одна, и тело тоже одно, то и петля, связывающая их, также может быть только одна; а вопрос о распределении логических связей в пространстве и вовсе оказался запутан: Декарт, проводя опыты по вивисекции, пришёл к выводу, что органом, связывающим душу с телом, является шишковидная железа в мозгу — что для 16-го века, возможно, и было прогрессом, так как многие попы учили, что органом мышления и эмоций является не мозг или какие-то его части, а сердце, потому что так написано в библии!

Вместе с тем, Декарт имел некоторые представления об устройстве и функциях нервной системы, так как идею психологии как учения о рефлексах Павлов вычитал именно у Декарта, на которого неоднократно ссылается в своих трудах. (Примечательно, что Выготский, оппонировавший Павлову, опирался на заочного ученика Декарта, Спинозу). Наконец, в общественных и естественных науках принцип обратной связи, обобщённый рефлекс, разрабатывался на протяжение 20-го века в рамках тектологии, кибернетики, синергетики и теории систем, на которые в известной мере опирались Делёз и Гваттари в своей критике психоанализа. Одним из аспектов их критики стал концепт ризомы как самоподдерживающегося поля обратных связей в открытом множестве объектов любой природы.

Если картезианский субъект представляет собой замкнутую петлю обратной связи, мыслящей своё существование, и располагается в изолированном пространстве отдельного, приватизированного тела (самопринадлежность граждан, или собственность на самих себя — капиталистическое изобретение, в

При этом открытые пространства обладают способностью воспроизводить черты закрытых; прерванность мысли Декарта, не доведение им мысли до указанных выводов — эффект его собственной погружённости во всё ещё слишком закрытое пространство раннебуржуазного общества; метания какого-нибудь Раскольникова между нигилизмом и покаянием — эффект того же происхождения.

Благодаря этому можно, в частности выявить идеологичность концепции «возрастного развития», в котором субъект трактуется как помещённый в закрытое пространство собственного физиологического тела, а тело — в закрытое пространство матки, семьи, школы, университета, офиса или завода, и наконец, в гроб: отсюда, кстати, и фрейдовское «влечение к смерти», то есть желание закрыться в одном пространстве раз и навсегда.

Школа, семья и тому подобные закрытые помещения и есть пространства выработки фиксации взгляда, орган которого размещается не слишком близко — для чего необходим был бы микроскоп и коллекция гистологических срезов — ни слишком далеко, чтобы с дистанции можно было увидеть замыкание и размыкание предметных пространств. Последнее возможно либо в социологии, либо в мысленном эксперименте для домов с прозрачными стенками и возможностью отслеживать путь вещей, людей, слов, аффектов, документов и т.д. — ризоматическую ткань действительности.

Промежуточные выводы

С учётом записанного, вернёмся к проблеме субъективности.

1. Различения и отождествления рядов i1, i2, i3, i4,… и т.д. есть идеологические операции над подмножествами возможных миров W.

2. Для каждого in-ного подмножествами являются перцептивные, концептуальные и аффективные выборки из множества регистров бессознательного (I, S, R).

3. Расщеплённый субъект $, т.о., есть способ выбора перцептивных, концептуальных и аффективных состояний, слагающих ряды i1, i2, i3, i4,… и т.д.

4. Способ выбора, как и выбираемые компоненты возможных миров производятся желающими машинами.

Здесь напрашивается гипотеза: не являются ли в таком случае машины, тело и субъект тремя способами рассмотрения всякого возможного мира? По сути именно об этом Гваттари и Делёз пишут в

Далее можно попробовать двинуться двумя путями:

1. Продолжить перебирать недостающие в рассуждении компоненты: аффекты, желающие машины, семиотические режимы, черты характера субъекта (ум, воля, память, внимание), тело как способ их модификации (темперамент как регулятор характера).

2. Попробовать добить миры, увязать их с S2, S1, $, @ и φ — для чего может понадобиться отступление к психоаналитической, системно-теоретической и

Заключение: пока что вопросов вылезает больше, чем ответов, а потому делать какие-то выводы преждевременно. Отмечу пока что, что в плане психоаналитической литературы имеется немалое подспорье, так как многие тексты прямо посвящены исследованию некоторых обозначенных проблем, в том числе:

10-й семинар Лакана прямо посвящён понятию тревоги; там же намечается теория частичных влечений

11-й семинар Лакана посвящён четырём основным понятиям психоанализа — бессознательному, повторению, переносу и влечению; а начинается он с того, что Лакана за вольнодумство выгнали из психоаналитической ассоциации, в которой он ранее состоял.

17-й семинар Лакана, «Изнанка психоанализа», посвящённый 4-м дискурсам, в отличие от 11-го не начинается, а заканчивается скандалом: на лекцию к Лакану пришли революционные студенты (семинар проходил в 1969-70 гг, так что настроения мая 68-го ещё бродили в обществе) и попробовали её сорвать на том основании, что Лакан был буржуем — что не отменяло, как сам Лакан им указал, их собственных нелеченных комплексов.

20-й семинар Лакана, «Ещё», продолжает тему дискурсов, а также топологии трёх регистров бессознательного.

Кроме того, о структурах психики в плане навязчивого и истерического неврозов у А.Смулянского есть две книги, «Желание одержимого» и «Метафора отца и желание аналитика» соответственно. Теме психоза посвящён 3-й семинар Лакана; а по теме перверсий=извращений есть хорошая книга у итальянского аналитика С.Бенвенутто + о мазохизме у Делёза и о садизме у М.Энаффа: «Представление Захер-Мазоха» и «Изобретение тела либертина соответственно.»

Наконец, существенные дополнения для понимания функционирования желающих машин я надеюсь извлечь из экономических моделей, уже описывающих схемы обратной связи между множеством производящих, распределяющих и потребляющих агентов.