Деконструкция Чеширского кота

Как показывает практика, современная материалистическая философия немыслима без качественного знания текстов и развития навыков их применения и толкования. Принимая во внимание актуальность содержания и комплексность стиля, в качестве примера я выбрал для этого отрывок из книги Ж.Делёза «Логика смысла», посвящённый анализу символизма персонажа сказки английского математика Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», Чеширского кота. Здесь можно сразу отметить диалектическое различие между толкованием и истолкованием — так как толкование, которым занимается Делёз в отношении текста Кэрролла, соотносится со своим предметом непосредственно, тогда как истолкование представляет собой толкование на толкование, проявляясь в работе расширения смыслового поля текста. Итак, текст Делёза:

«Кэррол приложил усилия, чтобы показать, что здесь имело место изменение, поскольку теперь именно процесс питья вызывает рост, а сжатие происходит при еде (в первой части все было наоборот). Так, в частности, рост и сжатие связаны с одним объектом, а именно, с грибом, который задает альтернативу округлостью своей ножки (глава 5). Очевидно, такое впечатление подтвердилось бы, если только двусмысленность гриба открывала путь хорошему объекту, явно представленному как объект высот. Гусеница, хотя и сидит на шляпке гриба, в этом отношении не годится. Скорее, именно Чеширский Кот играет такую роль: он является хорошим объектом, хорошим пенисом, идолом и голосом высоты. Он воплощает дизъюнкции этой новой позиции: невредимый и пораненный — поскольку иногда он представлен всем своим телом, а иногда только своей отрезанной головой; присутствующий и отсутствующий — поскольку он исчезает, оставляя только свою улыбку, и образуется из улыбки хорошего объекта (временная удовлетворенность в связи с высвобождением сексуальных влечений). По сути, кот — это тот, кто ускользает и тем забавляется. Та новая альтернатива, или дизъюнкция, которую он навязывает Алисе согласно этой своей сущности, проявляется дважды: во-первых, в вопросе о том, ребенок это или свинья (как на кухне у герцогини); а затем в виде Мыши-Сони, сидящей между Мартовским Зайцем и Шляпным Болванщиком, то есть между животным, которое живет в норах, и ремесленником, имеющим дело с головой, — здесь вопрос в том, принять ли сторону внутренних объектов или же отождествляться с хорошим объектом высоты. Короче, это вопрос о выборе между глубиной и высотой. Кот присутствует в обоих случаях, поскольку первоначально он появляется на кухне у Герцогини, а затем он советует Алисе пойти к Шляпному Болванщику «или» к Мартовскому Зайцу. Положение Чеширского Кота на дереве или в небе, все его черты, включая и пугающие, отождествляют его с

Проблема истолкования навязывается нам сразу уже в том факте, что текстов, подлежащих интерпретации, строго говоря, перед нами по меньшей мере два: текст Кэрролла и текст Делёза, читающего первый текст — притом, что второй текст прочитывается нами перед вторым. Следовательно, грамотный читатель должен иметь перед собой по меньшей мере два текста, чтобы сопоставляя их между собой, дать возможность проявиться смысловым возможностям текстуального многообразия — то есть пространства между по меньшей мере двумя множествами знаков.

В таком случае, текст, производимый читателем в ходе прочтения смыслового многообразия, будет представлять собой набор возможных сечений пространства, заключённого между двумя плоскостями. Процесс производства и комбинации сечений смыслового многообразия есть нечто отличное от простого истолкования, даже если конкретные его фрагменты, или вся их совокупность могут рассматриваться как интерпретации синхронически. Наоборот, при диахроническом рассмотрении, мы имеем дело с деконструкцией как событием интертекста, описанным коллегой Делёза, Жаком Деррида в ходе интерпретации хайдеггерианской философии. Существенным представляется априорная случайность всякой конкретной и потому конечной деконструкции, в то время как потенциально число вариантов деконструкции того или иного интертекста бесконечно, что очевидно любому, знакомому с началами геометрии, так как любой конечный объём можем быть насекаем плоскостью бесконечным числом способов.

Инварианты вариации. Делёз разрешает данное противоречие, вводя понятие идеальной игры как процесса, правила которого не предшествуют ему, а вырабатываются по ходу дела, так что аксиоматическое принятие того или иного набора элементов как

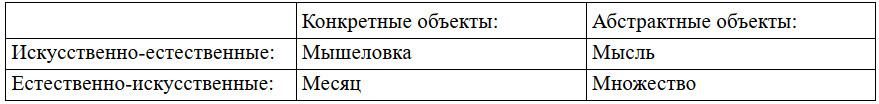

Интересно, что и сами инварианты, как исходный, так и производные, могут выступать в качестве содержательных или формальных элементов процесса деконструкции, усложняя и обогащая картину. В качестве показательного примера рассмотрим формальную проекцию производных инвариантов вариации на деконструкцию заявленного текста:

1. Хронотоп встречи. Первое, на что мы должны обратить внимание, деконструируя событие встречи Алисой Чеширского Кота — этот тот немаловажный факт, что данная встреча происходит в пространстве и во времени, единство которых выдающийся советский философ и литературовед Михаил Бахтин определяет как хронотоп. Данного обстоятельства не устраняет даже та деталь, что время и пространство в повести являются воображаемыми, то есть встреча происходит «когда и где угодно», что не отменяет конкретности временной и пространственной неопределённости, отграниченной от прочих воображаемых пространств и времён повествования Кэрролла, от прочих воображаемых хронотопов и наконец от действительных хронотопов, наподобие тех, в которых обитаем мы сами. Впрочем, граница между ними не является строго непроницаемой, во всяком случае для воображения, если не для здравого смысла, который предлагается оставить на пороге, так как речь идёт о вещах немаловажных, в которых здравый смысл — плохой проводник, в отличие от Чеширского Кота. Чтобы встретить последнего, Алиса сперва должна попасть в дом некоей герцогини, отгороженный от мирового пространства стенами и дверью, которую охраняет лакей-лягушка, встречающий на глазах Алисы королевского лакея-рыбу, передающего первому письменное приглашение герцогине на партию в крокет. Перед нами предстают животные, стоящие на соседних ступенях эволюционного ряда перед дверью в человеческое жилище и облеченные придворными служебными чинами — ситуация довольно странная, почти лавкрафтианская по своей бесчеловесности, которую сглаживает лишь скорость, с которой персонажи Кэрролла пробегают свои сцены. Рыбы и земноводные, каким-то противоестественным образом приобщённые к исполнению человеческих функций с сохранением своего бестиального состояния, делающего адекватное исполнение предписанных функций бессознательным, невозможным и бессмысленным. Иначе говоря, здесь речь идёт о предвосхищении биополитической проблематики и вопросов типа: являются ли существа с генетическим кодом людей, но не способные к исполнению человеческих функций, полноценными людьми — или же в лучшем случае кандидатами в люди? И каковы, в таком случае их права, вплоть до права на жизнь — имеют ли их отдельные клетки, колекулы, ткани, эмбрионы, отделы мозга, их нефункциональные комбинации? И какое право представители одних морфологических типов имеют право судить о полноценности и правоспособности других типов? Скорость перехода, несоизмеримость скоростей — решение, предполагаемое Кэрролом, спасает Алису и её собеседника от мучительной рефлексии по этому поводу:

"— Я буду сидеть здесь, — сказал он, — и сейчас и потом, дни за днями…

— Но что буду делать я? — спросила Алиса.

— Все, что тебе угодно, — ответил Лакей и начал свистеть.

— О, нет никакого смысла с ним разговаривать! — безнадежно сказала Алиса. — Он совершенный идиот! — И она открыла дверь и вошла в дом."

Сцена, аналогичная данной, повторяется в романе Франца Кафки «Процесс», в притче «У врат Закона». Священник читает главному герою К. проповедь о человеке, пришедшем к вратам Закона, и просящем привратника пропустить его — на что тот отвечает отказом, который искатель трактует как призыв к ожиданию, бесконечному и бессмысленному ожиданию, завершающемуся его собственной смертью в неведении того, что же он искал и чего был лишён запретом и своей покорностью ему. Теперь очевидно, что данный вопрос является значительно более распространённым, как и невербальный ответ на него посредством действия, разрушающего символический порядок в пользу иного порядка, или даже порядка платоновского иного, to heteron:

— можно ли понять мир и быть понятым миром? — вопрошает Маркс, и сам даёт на него ответ в Тезисах о Фейербахе: нет, бесконечная интерпретация мира бесплодна, суть дела заключается в его деятельном преобразовании, частичной формой которого уже-всегда и является любое истолкование природных и общественных явлений.

— можно ли любить другого и быть любимым другим? — вопрошает Фрейд, формулируя структуру бессознательного на материале Эдипова комплекса, и приходя к противоположному выводу: нет, другой отгорожен от нас каменной стеной, и мы сами от себя, от осознания и осуществления своих желаний.

И если с точки зрения Маркса, Фрейд и его единомышленники впадают в созерцательный, пораженческий материализм, переоценивая силы сопротивления и воображая, будто стена вовсе непробиваема — то с точки зрения Фрейда, Маркс и его единомышленники впадают в мечтательный, прожектёрский идеализм, и не имея прочных оснований для решения поставленной проблемы, напрасно упорствуют в бесплодных попытках пробить лбом каменную стену, причиняя вред лишь самим себе. В таком случае Фрейдо-Марксистский синтез заключался бы в признании того простого факта, что правы оба — однако, как именно понимать их правоту, и что с ней делать — это вопрос уже более глубокой деконструкции.

Наряду с синхронической объективно-субъективной семиотической осью, данная сцена может истолкована диахронически, в отношении вопрошания возможности возвращения утраченного прошлого и возможности встречи обещанного грядущего.

— можно ли вернуть утраченное время? — вопрошает не один лишь Пруст, аналогичный вопрос отчётливо прочитывается в произведениях его многих его современников, прежде всего Эдгара По и Стефана Малларме. Проблема в том, что все трое ставят вопрос в эдипальной форме, которую мы прежде уже встретили у Фрейда, предполагающую невозможность разрешения противоречия, и в этом смысле можно говорить об эдипальной подкладке всякого метафизического философствования.

— можно ли встретить обещанное грядущее? — вопрошает Деррида в своих поздних работах, посвящённых деконструкции смысловых полей, конституированных пересечением авраамического мессианизма, утопического социализма и марксистской критики. Ответ, прочитываемый в его текстах, определённо является более продуктивным, чем попытки Пруста, По и Малларме, и к тому же включает в себя эдипально-метафизическую машину как один из своих рабочих элементов, извлекая из её холостого хода прибавочный смысл, существенный для всего его философского проекта.

Данная тетрада в целом отсылает также к ещё двум персонажам или способам прохождения стены — евангельский богочеловек Иисус Христос, сокрушающий своей смертью адские врата и освобождающий всё человечество от греха и власти смерти, возможность и необходимость материалистического истолкования которых была ясно продемонстрирована Бадью и Жижеком — и сновидец Рэндольф Картер у Лавкрафта, в одиночку проходящий сквозь бесконечные анфилады врат на плане консистенции благодаря тайным знаниям, которыми он обладает. Итак, паулианское безумие ради страдающего Христа, проходящего сквозь единственные врата и проводящего за собою всех — и лавкрафтианское безумие знающего сновидца, проходящего сквозь бесчисленные врата в одиночку — развёртываются в моменте прохождения стены. Но Чеширский Кот — и в этом его превосходство — встречается Алисой по ту сторону стены, у очага, около которого, по словам Гераклита Эфесского, также присутствуют некие боги.

2. Доказательство безумия. В сравнении с «безумием ради мира/Христа», проповедуемым апостолом Павлом, равно как и безумием персонажей Лавкрафта, безумие Чеширского кота является строго дискурсивным, поскольку в отличие от перечисленных, он его доказывает! Доказательству собственного безумия путём рассуждения от противного, впрочем, предшествует доказательство безумия его собеседницы, которая несомненно является безумной — иначе бы её здесь и не было. Тем не менее, Кот не доказывает собственного безумия ссылкой на хронотоп встречи; для доказательства он нуждается в Другом, предположительно нормальном субъекте, обладающим здравым рассудком, исполняющим роль нашего старого знакомого — лакановского Большого Другого, в роли которого оказывается собака, вполне вероятно, аналогичная псу, завершающему шествие отряда красноармейцев в поэме Блока, впереди которого шествует также весьма характерный персонаж, подтверждающий истинность нашей гипотезы:

"—А почему вы знаете, что вы сумасшедший?

—Начать с того, — сказал Кот, — что собака не сумасшедшая. Ты согласна с этим?

—Я полагаю, что это так,— ответила Алиса.

—Ну, тогда дальше, — продолжал Кот. — Видишь ли, собака ворчит, когда она сердита, и машет хвостом, когда она довольна. Ну, а я ворчу, когда я доволен, и машу хвостом, когда я сердит. Поэтому я —сумасшедший.

—Я называю это мурлыканьем, а не ворчанием, — возразила Алиса.

—Называй как хочешь, — сказал Кот.— Ты играешь сегодня с Королевой в крокет?"

Определение собаки в качестве нормы является замечательным в том отношении, что позволяет указать по меньшей мере на четыре способа существования собаки, симптоматичных в отношении понятия нормы. Во-первых, это дикая собака, собака до нормализующего одомашнивания, живущая вне общества и не имеющая дел с означающим, одним словом — волки, потому что волки — стайные животные. Во-вторых, это охотничья собака, приспособленная к выполнению команд в ходе преследования добычи под руководством коллективных команд, собака, чьё существование растянуто между лесом и домом. В-третьих, это домашняя собака, сторожевой пёс, квартирная игрушка для городской буржуазии или объект ничем не ограниченной заботы для граждан, накапливающих у себя дома по двадцать, тридцать и более собак. В-четвёртых, это бездомная собака, изгнанная из дома на улицу, на помойку, в лес. Какая из них могла бы быть признана нормальной по существу, если функции, под которые приспосабливается фенотип животного изменяются в соответствии с усложнением растущей структуры производства? Данный вопрос, очевидно, расширяет смысл другого вопроса о норме и сущности другого общественного животного, а именно — человека, поставленный Марксом в шестом Тезисе о Фейербахе и предполагающим, по-видимому, существенно более дифференциальное решение, чем он мог предполагать.

Противопоставление дома и леса, определяющее существование собаки как одомашниваемого волка, также характерно и для Кота: в начале Алиса видит его в доме Герцогини, у очага, в котором горят дрова или хворост, срубленные или собранные в лесу. Но затем она встречает его в лесу, на ветке дерева, что задействует не только древесный символизм, но что значительно важнее, смысловое поле леса, древесины, и следовательно, материализма — так как материя в качестве философской категории имеет лесное происхождение: “hyle” в переводе с греческого и значит «древесина».

Вместе с тем, Кот по факту определяет собственное безумие как инверсию способов выражения негативного и позитивного подкрепления в сравнении с объектом, взятым за норму, который оказывается теперь не более чем точкой отсчёта, что указывает на перверсивный характер способа его существования, и, шире, на его связь с либидинальной экономикой и с бессознательным, в котором та осуществляется.

3. Четыре функции. Делёз определяет данный способ существования Чеширского Кота, как принятие на себя четырёх функций: «он является хорошим объектом, хорошим пенисом, идолом и голосом высоты». Каждая из этих функций требует дополнительного разъяснения.

Хороший объект. Понятие хорошего объекта двусмысленно, поскольку отсылает не только к философской, а конкретно — к платонической концепции Блага как такового, τὸ ἀγαθόν, к которому объект приобщается в меру своего совершенства, но и к психоаналитической концепции хорошего объекта, где благо проявляется в способе, которым объект относится к субъекту, сохраняя известную меру в удовлетворении потребностей последнего, как это было показано на протяжение лакановского Семинара. Существенной здесь является взаимная частичность субъекта и объекта, комплементарных друг другу как детали одной и той же желающей машины, сопрягающей и обрабатывающей материальные потоки. То, что представление Кота как хорошего объекта идёт первым в ряду принимаемых им функций, указывает на особую роль данной функции, отсылающей к важнейшей теме «Логики смысла» и всей делёзианской философии — к теме низвержения платонизма. Критика Платона, учения о трансцендентных идеях и идее Блага как такового как их источника, получившего мистическое развитие в неоплатонизме, является существенным моментом для перехода от метафизического философствования о началах к интермедиальной философии, и от идеалистической теории эманации иерархически-упорядоченного мира из трансцендентного источника к материалистической теории флюктации плоско-онтологического мира в имманентной процессуальности. Возвышение представителя блага, имманентного объекту-носителю не создаёт никакой трансцендентности, поскольку связь между благом и удовольствием уже-всегда разорвана благодаря перверсивному способу существования Чеширского Кота, а значит и возвышение связано с возвышением в той же мере, как и с нисхождением, иначе говоря, оно ничего не означает, кроме себя самого: план трансценденции предотвращён как невозможный априори.

Хороший пенис. Априорный характер функции хорошего объекта, таким образом, раскрывается в том, что он не отсылает ни к чему, кроме самого себя, оказываясь тем самым, в некотором смысле, привилегированным означающим, которое Жак Лакан определяет как фаллическое, записывая его существование в своих эффектах как

Идол. Данный момент фаллической и антирелигиозной детерриториализации персонажа конкретизируется в библейском, художественном, фундаменталь-онтологическом и психоаналитическом понятии Идола. Библия — и мы можем утверждать это с полной достоверностью — однозначно запрещает изготовление идолов и поклонение им вместо бога. Следовательно, идол во-первых, есть нечто искусственное, что необходимо сделать, изготовить и украсить, что предполагает особое ремесло или даже индустрию идолоделия. Во-вторых, идол предполагает некую множественность и частичность, противостоящую исключительности библейского Яхве, так как идолов всегда множество, и к их числу постоянно добавляются новые, поставляемые ремесленниками, трудящимися над их изготовлением. В-третьих, идол предполагает некую аффектацию, страстное желание поклоняться и служить себе, выступая одновременно возносящимся, могущественным объектом — и объектом слабым, требующим особой заботы и внимательного отношения. В-четвёртых, идолы составляют конкуренцию Яхве, заменяя, заставляя, загораживая его собой. Технический характер и

Голос высоты. Возвышенный символизм Кота, впрочем, не остаётся на уровне символа, нисходя от него к непосредственному присутствию, потому что Чеширский Кот не только улыбается, но и разговаривает, а значит, ему присущ некий голос=логос. Роль голоса и голосового влечения в психоанализе и в деконструкции метафизики присутствия огромна. Голос высоты, что немаловажно, вовсе не тождественен голосу идола, хотя тот и является возвышенным объектом — так как возвышенным, а значит и нисходящим голосом обладает также и Яхве, противостоящий многообразию идолов, во всяком случае, на уровне буквы. Но именно презентация голоса Чеширского Кота как голоса высоты, безотносительного к эйдолической функции, существующей хотя и не без взаимосвязи, но всё же независимо, указывает на независимость голосового влечения от божественных законов и неистовой радости идолослужения, стоящей под запретом. Голосовое нисхождение Чеширского Кота, вещающего из удалённости своей детерриториализации в событийную плоскость, оказывается четвёртой формой детерриториализации, в которой последняя оказывается независимой в том числе и от самой себя, воспроизводя всю полноту территориальности как производную от движения детерриториализации, ставшего абсолютным, что и предполагает материалистическое прочтение кьеркегоровского «рыцаря веры» как персонажа детерриториализации par excellence.

Особая ирония, что им оказывается вовсе не благочестивый христианин, и даже не профессиональный революционер, бланкист или нечаевец, а Чеширский Кот, даёт немало для разгадки смысла его улыбки, отсылающей не только к сократической или садистической иронии, что, в конечном итоге, одно и то же, но и к мазохическому ледяному юмору, которым Кот встречает и провожает прочих персонажей, значение которых в таком случае оказывается вне всякого сомнения, а значит, не предполагают реальности Другого, которому всякое сомнение в конечном счёте и адресуется. Смысл улыбки Чеширского Кота суммируются Делёзом следующим образом: «По сути, кот — это тот, кто ускользает и тем забавляется.»

4. Ребёнок-Поросёнок. Комплементарный характер четырёхчастного синхронического ускользания здесь восполняется амбивалентным характером диахронического ускользания в двух направлениях, которые сами удваиваются согласно логике различающего повторения: «Та новая альтернатива, или дизъюнкция, которую он навязывает Алисе согласно этой своей сущности, проявляется дважды: во-первых, в вопросе о том, ребенок это или свинья (как на кухне у герцогини); а затем в виде Мыши-Сони, сидящей между Мартовским Зайцем и Шляпным Болванщиком, то есть между животным, которое живет в норах, и ремесленником, имеющим дело с головой, — здесь вопрос в том, принять ли сторону внутренних объектов или же отождествляться с хорошим объектом высоты.»

Альтернатива ребёнок-поросёнок, кажется, отсылает к евангельским сюжетам «Если не будете как дети…» и легиону бесов, вселившемуся в стадо свиней. Однако, при более внимательном рассмотрении, выявляется более лавкрафтианский характер вопроса, чем это может показаться на первый взгляд. Если ребёнок есть человек-в-развитии, или, лучше сказать, кандидат в люди, потенциально способный стать носителем человеческой культуры — то свинья есть одомашненное животное, принявшее на себя обратную сторону культуры и разводимое на убой в пищу тем, кем становятся человеческие дети в ходе взросления и социализации. Напрашивающаяся реверсия ролей — деградированные приматы, бывшие некогда людьми, разводимые в пищу высококультурным животным, чуждым всякой человечности — великолепно раскрывается в повести Лавкрафта «Крысы в стенах». В терминах «Капитализма и шизофрении», можно сказать, что здесь двойная детерриториализация животного и человеческого, обрабатывающего и обрабатываемого бытия восполняется асимметричным блоком животно-машинного становления. Собственно, техническое отношение к животным, разводимым в пищу животным, пользующимся техническими инструментами для своего господства над ними и друг над другом в ходе обслуживания самого процесса технического производства позволяет нам продвинуться от лавкрафтианской к уже упоминавшейся хайдеггерианской проблематике технического и её ближайшим контекстам: евгенике, бихевиоризму, советской педологии и теории мегамашин Льюиса Мамфорда. Облагораживающее действие искусственного отбора, который, будучи сформулирован научным образом на основе капиталистического животноводства, предполагает возможность переноса на процесс воспроизводства человеческих животных, компенсируется произвольностью и волюнтаризмом в выборке критериев отбора, и, далее, упразднением «человечности» как имплицитно предполагаемого общего свойства животных, использующих технические инструменты в пользу разделения на отбирающих и обрабатывающих субъектов и отбираемых и обрабатываемых особей, что ещё предполагает исключение энного числа особей, не проходящих отбор и исключаемых из процесса в той или иной форме. Одним словом, вся биополитическая и биоэкономическая проблематика, притом в самых жёстких формах следует за последовательно проводимым техническим отношением к самим себе животных, использующих орудия и знаковые системы. Бихевиоризм поднимает ту же самую проблематику, но со стороны поведения, а не разведения. Советская педология — и в этом её своеобразное и двусмысленное достижение — предполагала соединение обоих аспектов, поведенческого и генетического в науке о человеководстве, комплементарной наукам о животноводстве и растениеводстве. Проблема заключается в том, что отказ от сознательного технического отношения членов общества к процессу собственного воспроизводства не означает на практике ничего иного, кроме бессознательного и случайного смешения технического и животного отношения к собственному воспроизводству. Отсюда ироническое замечание Чеширского Кота о том, что ребёнок «должен был превратиться» приобретает иное звучание, приближающее высказывание к (анти)утопическим проектам, так как разделение на утопию и антиутопию как систему полноценно осуществлённой идеи зависит от аксиоматики утверждающего и вновь отсылает к исходному вопросу о разделении между внутренним и внешним, ребёнком-и-свиньёй, формирующим некую тотальность противоречия, ставшего неразрешимым, тогда как бегство отпущенного Алисой в лес поросёнка, гомологично бегству в пустыню козла отпущения, украшенного жрецами, на которого возложены все неискупленные грехи народа. “Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis”.

5. Шляпник-Заяц. Именно неразрешимость данного противоречия удваивается во втором различении Чеширского Кота, являющемуся уже не вопросом, а ответом, даже предложением навестить «кого хочешь», так как различие между ними уже-заранее снято как несущественное. Момент снятия, или различие как таковое между направлениями ускользания персонифицировано «в виде Мыши-Сони, сидящей между Мартовским Зайцем и Шляпным Болванщиком, то есть между животным, которое живет в норах, и ремесленником, имеющим дело с головой». Описание Мартовского Зайца как животного, обитающего в норах и отсылающего к логике внутреннего, является, очевидно, скрытой критикой гегельянства, присутствующей у Делёза на всём протяжении его творчества, так как существенными категориями у Гегеля являются Внутреннее — Das Innere, как синоним работы скрытой Духа — и животное начало, как материальный субстрат телеологического движения осуществляющей себя Идеи. Как бы то ни было, Мартовский Заяц прежде всего представляет собой зоологическую единицу, взятую в её аффективном аспекте, так как его безумие, маркированное временем годы, совпадающим с сезоном размножения, отсылает к поведенческой экспрессии фертилизованного тела живого существа, с напряжённым упорством отправляющего свой долг поставляющему производству бытия сущего: обсессивный бестиализм. Линеарно-цикличный характер обсессии представлен здесь по крайней мере дважды: ежегодно повторяющееся фертильное безумие реальных зайцев, дерущихся и спаривающихся друг с другом — и безумие персонажа, перескакивающего вместе со своими сотрапезниками с одной ячейки на другую вокруг стола, за которым совершается таинство чаепития.

Вместе с тем, бытие зайца включает и иной аспект, не столько противостоящий первому, а скорее активно уходящий от противопоставления ему. Этот аспект бегства наглядно фигурирует в линии заячьего бега от преследующего хищника: заяц закладывает виражи, петляет, делает различные прыжки, чтобы запутать свой путь и пустить преследующего хищника по ложному следу. Бытие зайца, сведённое к скорости и хитроумию своего побега. Здесь располагаются зоны особой экзистенциальной близости, сводящие вместе сколь угодно далёкие друг от друга на уровне структуры и её элементов композиции, на другом плане стоящие сколь угодно близко в отношении общности способов своего становления. Не является ли тогда ещё не пойманный преступник, бегущий от вынесенного вердикта — или уже заключённый, бегущий из тюрьмы на волю слишком грубыми прообразами ещё неоткрытых траекторий, по которым социальные объекты ускользают от своего захвата не только репрессивными аппаратами и судебными инстанциями, но и от обнаружения чересчур любопытными, но недостаточно внимательными исследователями?

Лисица, сова или куница, которые вот-вот вынесут вердикт бегущему от них более слабому животному — здесь напрашиваются определённые психоаналитические — и потому неверные в первом прочтении смыслы, на которые некогда польстился Фрейд. Речь идёт, конечно, о случае Маленького Ганса, наблюдавшего на улице сцену избиения упавшей тягловой лошади жестоким извозчиком, из которой отец психоанализа извлекает интерпретации, уже слишком абстрактные для науки, но ещё недостаточно абстрактные для методологии. С точки зрения шизоанализа нет особого смысла обсуждать, является или не является лошадь воображаемым представителем отца, страх перед которым маленький Ганс переносит на несчастное животное. Не лучше ли поговорить вместо какой-то лошади, побиваемой извозчиком точно также, как всякий отец семейства ныне побиваем силами монополистического капитализма и национального государства (за дело!), об экономической и военной лошадей в армии Чингисхана — вот, коротко говоря, упрёк, предъявляемый Делёзом и Гваттари эдипальной трактовке бессознательного Фрейдом.

Данный ход является необходимым, но недостаточным, так как глубинной трактовке бессознательного непосредственно противостоит возвышенная, математическая и мателогическая трактовка бессознательного Шляпным Болванщиком. Ремесленник, обслуживающий внешнюю часть головы как органа, на который надевают шляпы — и поэтому не нуждающийся в том, чтобы иметь дело с тем, что находится по ту сторону её поверхности, очевидно, должен иметь своеобразное представление о её работе, в чём Алиса скоро убеждается. Вслед за предложением постричься, то есть привести в порядок внешнюю часть мыслящего органа, строго коррелятивным морализаторским претензиям Мартовского Зайца, следует загадка о сходстве объектов, не имеющих между собой, как кажется, ничего общего. Что общего у ворона и письменного стола, так это их констелляция, случайный характер которой вовсе не сводим к пустому отрицанию, исходя из которого можно было бы сказать: ничего общего. В таком случае ответ «Не знаем», который дают на загадку как сам Болванщик, так и его приятель Мартовский Заяц, является синонимичным ответу агностика-корреляциониста в трактовке Мейяссу на вопрос о познаваемости и сущности мира, как негативном схватывании контингентности бытия сущего.

Отсутствие достаточно основания, raison d’etre, у всякой констелляции, является возвышенным выводом юмической и кантианской философии, лежащей в основе англо-американского позитвизма как своеобразной остановки процесса экзальтации и детерриториализации, воспроизводящего на своём пределе новую территориальность, полностью производную от собственного отрицания. В этом отношении само смысловое поле, описываемое Мейяссу, имеет образ чего-то наподобие гиперхаос, так что безосновность переносится с общеонтологического на грамматический, даже грамматологический уровень, учреждая новый порядок анархического письма без цели, субъекта и причины, аналогичный христианской субъективности в интерпретации Бадью, учреждаемой событием Христа — и государственной объективности государства и его законов, учреждаемых волей суверена в интерпретации Карла Шмитта и Джорджо Агамбена. В просвете между ними располагается номадический субъект как эффект скольжения с постоянной сменой точки опоры, описываемый Делёзом уже начиная с «Логики смысла» как эффект смыслопорождения, коррелятивный Кэрроловскому «А почему бы и нет?», вложенному в уста Мартовского Зайца. Загадка тогда приобретает эффект библейского шибболета, или эдипального пароля, с которым мы уже имели дело в интерпретации Марксом и Фрейдом условий возможности объективной и субъективной деятельности. Трансцендентальное понимание предпосылкок взаимодействия в философии Канта, предполагающее трансцендентность объекта по отношению к познающему сознанию,само предполагает снятие путём дальнейшего нарастания проблематизации, в котором сознание оказывается объектом, рядоположным всем прочим объектам мира и самому миру на плане имманенции. Плоская онтология, устанавливаемая таким путём, или низвержение высоты в плоскость материи-формы, влечёт за собой числовую или формально-логическую интерпретацию мира, уже знакомую нам по текстам классиков англо-американского позитивизма, совпадающую с основным деконструктивистским положением: мир есть текст.

Реальная текстуальность мира, параллаксно устанавливаемая из двоякой перспективы формально-логической и деконструктивистской методологии, включает возможность дальнейшего продвижения биополитики и биоэтики в направлении семиополитики и семиоэтики, так как элементы мира, представленные наборами означающих, затребуют должное отношение сообразно своему понятию. Основа данного отношения представлена Кэрроллом в ходе кругового движения вокруг стола участников чаепития, отсылающего к движению стрелок часов по циферблату, а также к движению машины Тьюринга по поверхности полубесконечной ленты с ячейками — ведь именно часы Шляпного Болванщика, отстающие на два дня непосредственно соотносятся с круговым движением компании вокруг чайного стола. Здесь мы имеем дело с диалектическим различием между двумя порядками представления: историческим и логическим. Вообще, из философских текстов данное различие в наибольшее значимом виде имело место при написании и прочтениях «Капитала» Маркса. Так, один из лучших читателей Маркса, Луи Альтюссер, отмечает действующий в структуре текста концепт часов как имманентной и инструментальной формы существования опредмеченного времени. Опредмечивание и распредмечивание, учёт и контроль рабочего времени, являющегося мерой экономических процессов капиталистического производства, являются формой интермедиации обоих порядков, или даже условием их различения. Последняя гипотеза, впрочем, подлежит уточнению, так как капиталистическое время включает сдвиг, смещение относительно самого себя, выражающееся непосредственно в производстве прибавочной стоимости — однако на более абстрактном уровне воспроизводящее общую структурную логику пустой ячейки, смещённой относительно самой себя таким образом, что сам факт и далее, ритм смещения в свою очеедь также оказывается смещён относительно самого себя. Эта исходная поломка, противоречие, являющееся двигателем системы, вписано в способ существования объектов, определяемых пересечением исторического и логического порядка, будь то биосфера, капиталистический способ производства, “Mad Tea-Party” или её материалистическое истолкование. В любом случае, имеет место некий режим обработки сегментов, сопряжённый с их ускоряющим отбрасыванием, прочерчивающим линию бегства без субъекта и представляющий собой колебание между целым частей и частями целого системы, юмористическое упрощение которого позволяет высвободить векторы пролиферации формальных черт плоскостного философствования, характерная бессмысленность которого, характеризующаяся особым сочетанием примитивизации, не характерной для действительных языковых практик с отвлечёнными абстракциями, для которых она и служит питательным субстратом, может прочитываться как

Ритм этого повторяющегося движения коррелятивен тех бессмысленных стихов, пение которых Шляпным Болванщиком позволило тому «убить время», перейдя в режим бесконечного смещающегося ожидания, коррелятивный в свою очередь кафкианскому режиму бесконечной волокиты, изобретённому художником Титорелли. Существование персонажей кэрролловского чаепития полностью охватывается данным режимом бесконечного смещения, исключая поэтому второй кафкианский режим мнимого оправдания, но воспроизводя в качестве исходного расщепления различие между эоном как линеарным временем, бесконечно расщепляющимся на

Мышь-соня, спящая между Мартовским Зайцем и Шляпным Болванщиком — показательный персонаж, включающийся в диалог весьма специфическим способом, реагируя на провокации своих сотрапезников, всячески её третирующих: щиплющих, тискающих, толкающих, использующих как подлокотную подушку, плещущих чаем на нос, кричащих и тормошащих, выводя из полусонного забытья. Впрочем, способ реакции подчас также оказывается неожиданным — так, в ответ на песню Шляпника она, не просыпаясь, начинает бесконечно повторять первое слово песни — twinkle, которое не только повторяется в её начале, но и само несёт смысл повторяющегося действия — мигания, мелькания, мерцания или сверкания. Однако, всякое повторение предполагает момент прерывания, паузы, разрыва между повторяющимися фазами — так что двойной способ словесного повторения, демонстрируемый Соней на дискурсивном уровне в свою очередь удваивается двойным способом телесного повторения, так как она спит — а сон есть промежуток между двумя бодрствованиями — но спит между Мартовским Зайцем и Шляпником. Четвероякое бытие-между, присущее Соне, указывает на неё как двойника Чеширского Кота, которым тот предстаёт при отображении высоты (и глубины) на плоскость.

Вечное настоящее, в котором ничего не происходит, потому что именно событие ничто является тем пустым центром, вокруг которого разворачивается всякая конкретная событийность, в котором и пребывает Соня, концептуализируется Делёзом как хронос — особое агрегатное состояние времени, включающее наряду с унитарной зооморфной также плюральную гербоморфную метафору во втором томе приключени Алисы: wabe — трава под солнечными часами. Последние, очевидно, являются следом высоты и далее фаллического символизма, с которым мы уже разобрались — тогда как трава, названная таким именем "<…> согласно одному смыслу, wabe должно быть понято как выведенное из swab [швабра] или soak [намочить] и обозначает «траву под солнечными часами». Это — физический и цикличный Хронос живого изменяющегося настоящего. Но в другом смысле, это — тропинка, простирающаяся вперед и назад, way-be, «потому что простирается немножко направо… немножко налево… и немножко назад». Это — бестелесный Эон, который развернулся, стал автономным, освободившись от собственной материи, ускользая в двух смыслах-направлениях сразу — в прошлое и будущее." В этой гербоморфой гипотезе прочитывается всё тот же интермедиальный характер, так что промежуток оказывается промежутком не только между двумя моментами повторяющегося действия, но также промежутком между повторением и самим собой. Вместе с тем, замедленное прочтение гербоморфной метафоры даёт совершенно иные эстетические эффекты, куда более близкие лавкрафтианской эстетике и даже его конкретному произведению — рассказу «Зелёный луг», так что более ранняя гипотеза о взаимозаменяемости письма Кэрролла и Лавкрафта по признаку ускорения и замедления соответственно, может считаться верифицированной.

Коррелятом вертикали солнечных часов для гербоморфной метафоры хроноса может служить обратная ей глубина колодца для зооморфной метафоры, в котором происходит действие сказки, рассказываемой Соней, и который заполнен патокой. Три сестры, обитающие в нём, строго говоря, не могут быть названы персонажами по причине своей безмолвной фигуративности, не отличающей их по существу от патоки и иных гипотетических субстанций, заполняющих внутренний мир колодца. Начало и конец их существования, которое является строго контингентным, так как неизвестно, каким образом они попали в колодец и выберутся ли когда-нибудь из него, более примечательны. Начало их репрезентации состоит в утверждении их болезни, очень тяжёлой и вероятно смертельной — а значит близкой по существу болезни-к-смерти у Кьеркегора и

Деятельность по изображение объектов какой угодно природы, заполняющих плоскость, дублирующая данность объектов, заполняющих пространство, способных к изображению первых, презентует методологию в координатах картезианского дуализма, погружённого в матрикс платоновской хоры как пространства, воспринимающего и объемлющего два первых рода сущего в Тимее. Психоаналитическое прочтение понятой таким образом связки платонизма и картезианства позволяет уйти от прямого противопоставления объективной и субъективной групп онтологий, разорвать связку между ними и обеспечить бесконечное скольжение их элементов друг относительно друга. Траектория данного скольжения, как и её эффекты, сами являются прибавочным эффектом свободной комбинаторики и ассоциации означающих, и в качестве таковых обладают различающей способностью в отношении систем, способных или не способных включиться в дальнейшей спекулятивный процесс. Позитивное включение деконструирующих текстов и их эффектов в качестве деталей более крупных семиофизических машин является предметом иного раздела философии, а именно — теории коммуникативных процессов.