Жильё — всем. К проблеме жилищного вопроса в России

Товарищ написал дополнение к регионалистской программе касательно жилищного вопроса. Приятного чтения!

*************

Когда мы говорим о будущем, в частности о будущем российского общества, мы должны непременно затронуть вопрос социальных гарантий. Но невозможно затрагивать какие-то абстрактные «социальные гарантии», они обладают своим наименованием и своим контекстом. По этой причине мне не хотелось бы бросаться в омут с головой и писать по-полулистски, что грядущие перемены обязательно гарантируют каждому чуть ли не коммунистическое всеобщее довольство. Это было бы просто неправдой. С другой стороны, мне не хотелось бы также застревать слишком на цифрах и превращаться в счетовода, который за голой статистикой не видит реального положения дел, как это часто бывает с теми, кто увлекается экономикой и экономической географией на просторах необъятной империи (не будем показывать пальцем, чтобы никого не задеть этим высказыванием).

Что более важно, это очертить общие проблемы, с которым сталкивается наше поколение. И под «нашим поколением» я подразумеваю лиц, родившихся с момента образования Российской Федерации как юридического субъекта и вступивших в период зрелости. То есть это лица, родившиеся в период с 1992 по 2008 гг. Нерадужно, впрочем, с такими перспективами и будущее тех, кто родился позднее этого срока.

Одной из важнейших проблем я считаю даже не тот факт, что мы лишены качественного образования и здравоохранения (хотя это тоже откладывает свой отпечаток, причём уже сейчас). Равным образом, я намеренно не стану затрагивать пенсионную реформу и поднимать проблему, связанную с тем, что у нынешнего поколения нет надежды на обеспеченную государством старость. Это вопросы куда более сложные, и они напрямую связаны с демографией. Про демографию сейчас говорить уместнее, раз уж она является для государственных мужей (и дам) больным местом.

Пока часть либеральной интеллигенции, частично в эмиграции, частично в России, с хохотом воспринимает очередные абсурдные филькины грамоты, призывающие повышать рождаемость, я не разделяю этих настроений. Действительно, демографический вопрос стоит очень остро, и это закономерный итог политических потрясений последних 80 лет. То, что мы наблюдаем сегодня, отголосками отзывается со времён войны с нацистской Германией. Когда СССР распался, страна вновь оказалась в демографической яме. И теперь, спустя тридцать лет после образования РФ, мы вновь оказываемся в этом положении. В этом виноваты не пресловутые чайлдфри или ЛГБТ+. Это просто объективные обстоятельства, и они усугубляются ещё тем фактом, что Россия ведёт бесчеловечную войну, убивая и калеча ежегодно десятки тысяч собственных граждан (не говоря уже про граждан Украины). Даже фиктивное присоединение оккупированных территорий неспособно исправить последствия этой губительной политики. Что стоит особенно принимать во внимание, так это то, что чем глубже становится демографическая яма сейчас, тем более глубокой она будет, когда поколению, родившемуся сегодня, нужно будет рожать своих собственных детей. Если всё будет идти по сценарию, согласно которому Россия готова будет воевать ещё 25 лет, как обозначил Мединский, то к концу этого столетия Россия (или то, что останется после неё) начнёт необратимо вымирать.

Это может звучать фаталистично. Но на деле всё обратимо. По крайней мере, если этот кошмар не продлится столько, сколько нам напророчили.

Чего никогда не поймут заседающие в парламенте или иных органах власти, это того, что людей нельзя принудить рожать. Равным образом, нельзя предлагать им «пряники» в виде различных материнских капиталов и льготных ипотек. «Пряники» имеют свойство кончаться, особенно в условиях экономики, которая стоит на военных рельсах. Более того, все эти «преференции» просто маскируют сильную поляризацию российского общества: пока у одних людей избыток ресурсов, и они вкладывают больше средств в элитную недвижимость, другие находятся в состоянии нищеты или близки к ней. В России средний класс является ещё более нерепрезентативной прослойкой, чем зажиточный, и эта ситуация не изменится реформами, потому что зажиточная прослойка, или прослойка элит, связана с властью косвенно или напрямую. Сохранение этой власти равносильно сохранению имущественного разрыва и его дальнейшему усугублению. Именно поэтому мы говорим о революции и революционном перераспределении капитала.

Пока фашистствующие депутаты, которых никто никогда не выбирал, считают глупостью, что семьи не могут образоваться в условиях отсутствия жилья и достойного социального пособия по уходу за ребёнком, и винят во всём недостаточное влияние традиционных ценностей, прогрессивные политические силы видят корень проблем в том, что у современного поколения попросту отсутствуют базовые блага. Даже если мы опираемся на парадигму, что у современного поколения недостаток традиционного воспитания, не является ли истинным, что в период феодализма в России у крестьян была крыша на головой, пусть она не была полностью независима от помещичества? Полагаю, любой, кто хоть немного интересовался отечественной историей, утвердительно ответит на этот вопрос. Тем не менее, сегодня наёмному рабу нужно самому озаботиться о крове. И ни государство, ни зажиточный класс буржуазии не увидят в этом положении своей вины, если тот решит, что рыночная конъюнктура, предлагающая по его средствам купить конуру без окон, не удовлетворяет его спросу на просторное жильё, где он мог бы завести семью. Современный человек живёт беднее крестьянина, потому что не может быть уверен в своём статусе. Пока он сохраняет работоспособность, он может обеспечить себе крышу над головой. Как только перестанет работать, он больше не сможет позволить её себе: стены испарятся либо по воле арендодателя, либо по воле банка, которому заёмщик не сможет выплачивать неподъёмную мзду. Современный человек, без преувеличения, в положении «столыпинского» крестьянина: он волен идти, куда хочет, но идти ему некуда. Не стоит пересказывать то, чем обернулось такое «увольнение» для тогдашней России. По-видимому, мы идём тем же путём, что и сто лет назад, раз судьбы «безземельников» современности не колышут души радетелей традиционной нравственности, и они беспокоятся лишь о том, чтобы «человеческий ресурс» не иссяк слишком уж преждевременно, пока они расточительно разбрасываются людьми в геополитических авантюрах.

Мы не будем питать беспричинных надежд, что когда-нибудь кто-нибудь из московских оккупантов возьмётся за голову и увидит ужасающие последствия этих решений. Это фантастично, потому что московских оккупантов не волнует положение страны и её благосостояние, их волнует только личное благосостояние. Родившись из бандитизма, Россия впитала в себя криминальную сущность, и сама по себе не может существовать вне этого бандитизма. Если уж мы и говорим о новом обществе, новой России, то другой, переучереждённой, институционально совершенно иной (и то, если мы будем называть это Россией, то скорее по наитию). Реформировать или исправить законами страну, вертикаль власти которой строится на беззаконии, невозможно. Люди, которые утверждают обратное, или пытаются апеллировать к законности как средству перемен, уже доказали свою политическую несостоятельность по крайней мере тем обстоятельством, что их «легитимные» действия не привели к изменению политического курса в России, и сегодня они до сих пор ничего не смогли сделать сугубо юридической борьбой. Гражданское поле политических действий схлопнулось и аннигилировало, и чем быстрее это поймут те, кто находится вне России и формирует основную информационную повестку среди иностранцев, тем быстрее они смогут понять тактику действий тех, кто остался в России и действует подпольно — и, соответственно, поспособствовать этой борьбе.

Вопрос состоит в том, какие действия мы должны будем предпринять, дабы сгладить последствия, в частности, демографические? Как уже было отмечено, основная проблема демографического кризиса лежит в неравномерном распределении ресурсов и, в особенности, недостатке квадратных метров. Соответственно, направление реформ задаётся сугубо жилищными аспектами, главным образом ими.

В первую очередь мы встаём перед необходимостью перераспределения собственности и конституирования в качестве незыблемого закона, что каждый гражданин имеет право владеть не более чем тремя объектами недвижимости, включая транспортные средства, которые относятся к категории недвижимости.

Во вторую очередь стоит осознавать, что жилищный кризис в России возник не спонтанным, а искусственным образом, и не последнюю роль в этом играет особая привычка россиян вкладывать деньги в недвижимость как в некий «инвестиционный проект». Пока в Европе инвестиционным активом считается коммерческая недвижимость, и инвестировать в жилую с целью получить с неё доход — просто моветон, в России парадоксальным образом складывается обратная ситуация. Конечно, было бы весьма странным запрещать людям покупать недвижимость с целью сохранения средств, но что однозначно требует вмешательства, так это покупка несоизмеримого числа квартир в ипотеку. Хотя мы можем ввести такое, очень примитивное, ограничение «не более трёх квартир на руки» ясно вполне, что это ограничение легко обходить переоформлением недвижимости на различных родственников или соратников, особенно если родственников много. Легко купить много квартир, если позволяют деньги и если банк предоставляет выгодные ипотечные ставки, а потом перепродать эти же квартиры на вторичном рынке жилья по более высоким ценам, вынуждая людей или соглашаться на шантаж «перекупов», или на банковский шантаж. Отсюда, конечно, следует и другое ограничение, что человек не может оформить на себя более одной квартиры в ипотеку, если, конечно, она будет существовать в той или иной форме в будущем.

В третью очередь, и это самое основное, это то, что в результате перераспределения собственности (сюда входит в том числе выкуп нереализованного жилья по себестоимости) государство, или органы, заменяющие его, получат в распоряжение обширный жилой фонд, который будут обязаны реализовать по критерию 20-25 кв. м. на человека. Этот базовый минимум, который должен гарантироваться любому человеку. Когда гражданин вступает в период совершеннолетия, ему полагается собственное жильё, независимо от его текущих или дальнейших трудовых заслуг. В дальнейшем, вступая в брак, супруги, получившие от государства раздельное однокомнатное жильё, имеют право запросить взамен совместное двухкомнатное, либо же эквивалентную рыночной стоимости этого жилья денежную сумму, откладываемую на специальный счёт, предназначенный для покупки недвижимости. Семьям с двумя детьми выдаётся трёхкомнатное жильё, многодетным — четырёхкомнатное, или два сопряжённых двухкомнатных помещения с возможностью перепланировки, или эквивалентная рыночной стоимости денежная сумма, откладываемая на специальный счёт, предназначенный для покупки недвижимости. Стоит, конечно, понимать и то, что в случае, если дети вырастут и уедут, никто не будет отбирать у родителей или опекунов «лишние» квадратные метры: жильё должно постоянно обновляться и становиться более просторным, что будет только способствовать укреплению семьи и её благополучию, а значит, и благополучию общества. Возможно, что в дальнейшем изменится в большую сторону и «норматив» выдачи жилья, если, конечно, общество будет продолжать перманентно утверждать свою политическую волю.

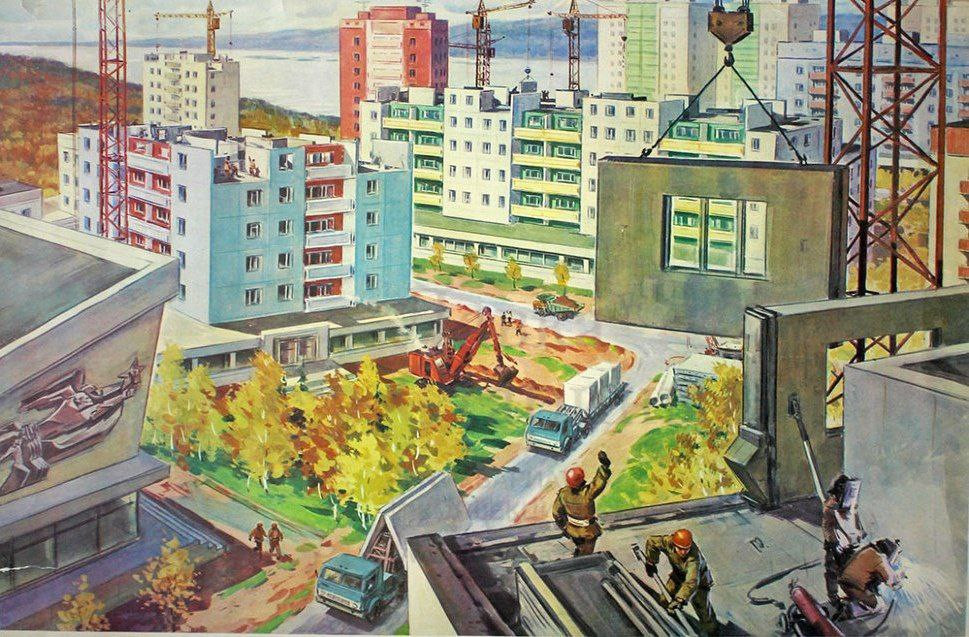

То, что описано здесь, это не вопрос возможного или невозможного. Это вопрос практический, и он лежит в плоскости мотивации. Если общество мотивировано сохранять и преумножать социальное благополучие, оно найдёт необходимые для этого средства. В послевоенный период, когда СССР находился в сложных экономических и политических условиях, эти обстоятельства не стали препятствием для масштабной стройки. Наши обстоятельства отличаются тем, что жилья сейчас вполне достаточно, и старого, и нового. Хотя новое жильё не отличается высоким качеством, оно всё же есть, и, конечно, его нужно использовать по максимуму для решения социальной задачи. Безусловно, оно не годится в долгосрочной перспективе из-за того, что построено по неадекватным стандартам, но в краткосрочной перспективе его значимость остаётся.

Другие аспекты социальной политики не будут отражены в этой заметке, однако, возможно, получат развитие в следующих. Более значимо то, что мне удалось очертить набросок жилищной программы, который давно требовал изложения. Разумеется, этот набросок не отражает всех нюансов реализации вышеизложенной задумки, но, мне кажется это излишним, по крайней мере сейчас, пока в России нет явных политических лидеров пусть даже регионального масштаба, способных вести конструктивный диалог по любой из конкретных тем. Я надеюсь, это изменится, и впоследствии будет выстроена более выверенная аналитика для множества вероятных сценариев грядущего развития.