Илья Дейкун. Вот об этом должна была идти речь. Вместо трактата об априорном поэтическом языке

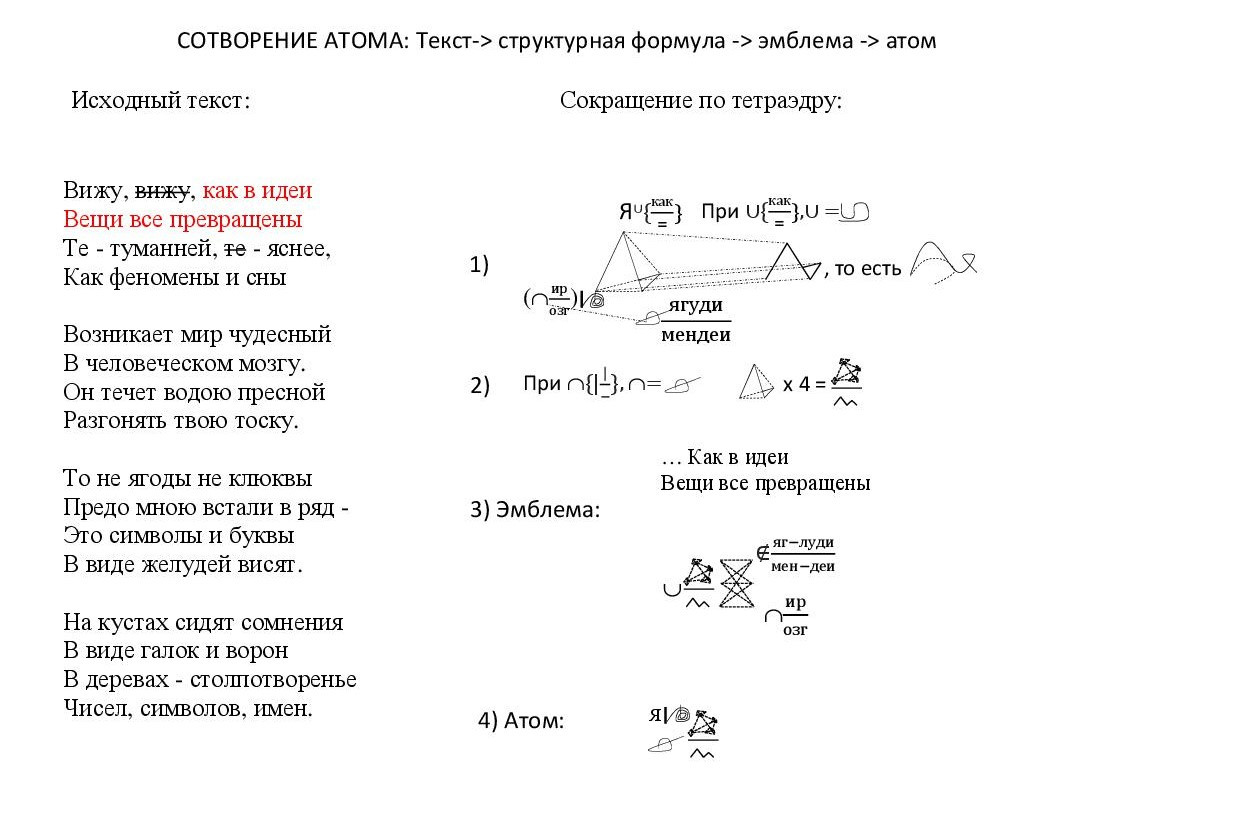

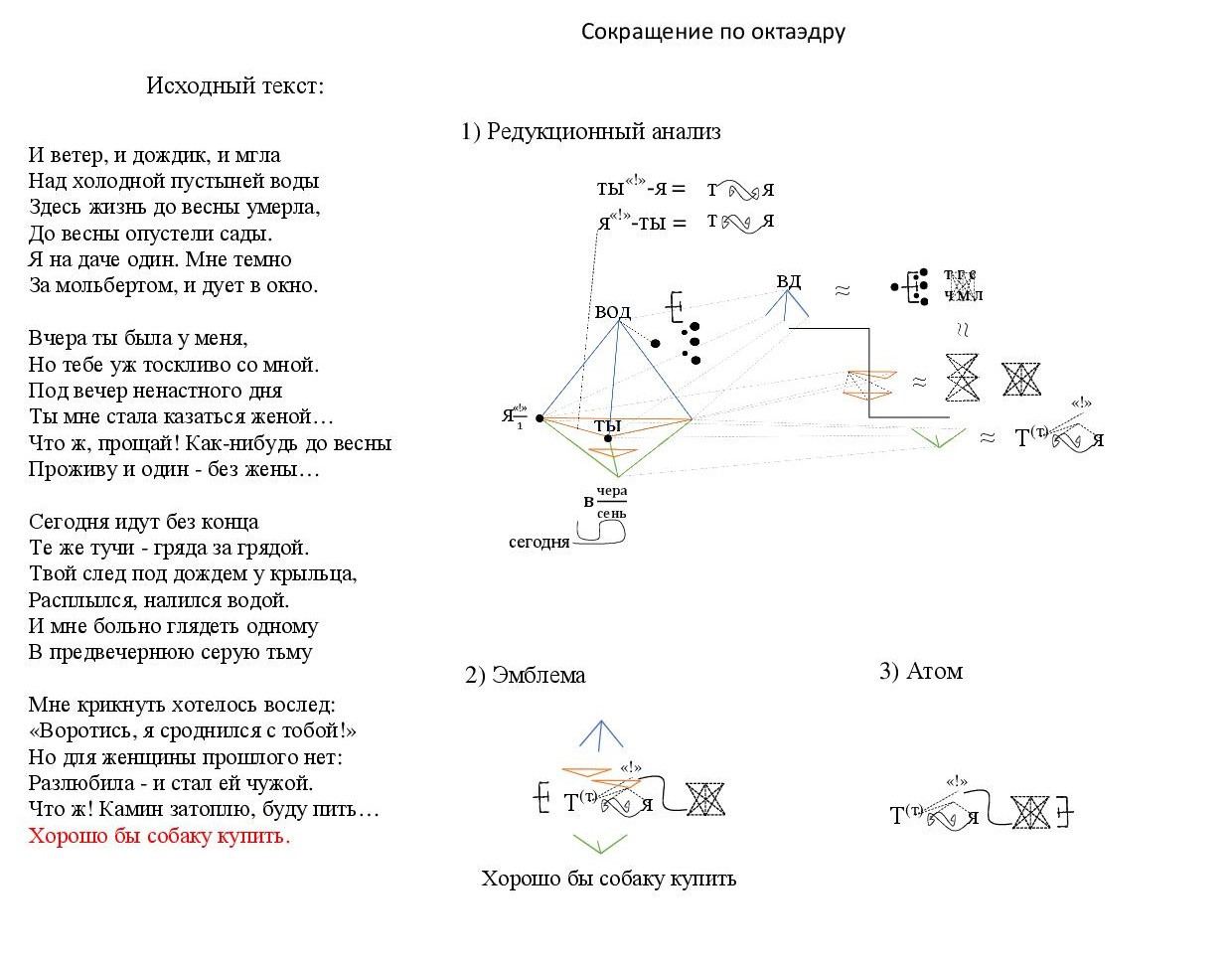

Илья Дейкун обрисовывает краткую историю подлога, сопутствующую книгам и традиции разговора о них; говорит об обоюдной паранойе чтеца и автора и шифре как будущем поэзии. Текст иллюстрируется двумя «редукциями» поэтических произведений.

ОЧЕНЬ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОДЛОГА

Книги воображают. В интервью с Виктором Дувакиным Михаил Бахтин, зная, что тот, принимает «Козлиную песнь» за сборник стихов, полностью построил свой ответ, опираясь на непонимание интервьюера: «Ну вот. Одним из наиболее интересных и выдающихся представителей ленинградской школы поэтов был Константин Константинович Вагинов» (цитата по Сандомирской «Блокадное слово»). За Бахтиным замечали и то, что он ссылается на ненаписанные произведения.

Книги вспоминают. Однажды я спросил одного из самых ярких эрудитов нашего времени, друга и ученика Борхеса, Альберто Мангеля, можно ли создать априорный поэтический язык. Правда, в несколько другой, наивной формулировке: можно ли сделать «механическую поэзию». Раз все уже написано, разве нельзя вычислить законы и поставить на поток производство идеального коллажа, центона, сut up поэзии. Оперировать элементами поэзии? На что Мангель ответил тем, что сам язык уже является такой машиной. Мы пишем, «протирая, как стекло», осколки чужих наработок. И факт того, что есть так называемые создатели литературных языков — Данте, Шекспир, Лютер, Дю Белле и Ронсар, Пушкин — говорит об их «искусственном» происхождении. Конец сомнениям в их искусственности полагают классическая риторика и неориторические направления XX века: фабрики по производству речевых технологий. Когда первая представляет язык в качестве идеовербальной схемы и предоставляет оратору инструкции по использованию, вторые, существуя в контексте расцвета структурализма и семиотики, европейской рецепции бахтинианского концепта диалога и диалогизма, расширяют границы формы до размеров человеческого восприятия, в ограниченности которого нет никаких сомнений.

Книги не читают. В интервью «Не надейтесь избавиться от книг» Умберто Эко рассказал своему французскому другу, сценаристу и коллекционеру Жану-Клоду Карьеру, забавный случай, когда ему пришлось три часа рассуждать о книге, которую он не читал. Там же говорится, что Пьер Байяр «не читал “Улисса” Джойса, но может рассказать о нем своим студентам».

Книгам придумывают авторов; не будем пересказывать историю Эмиля Ажара, который получил Гонкуровскую премию, обратим внимание на Байяра, философа и психоаналитика, и его недавно переведенную книгу «Énigme Tolstoïevsky», где Толстоевский, конечно же, удобный конструкт для контрастирования, компаративистского анализа, для охвата эпохи. И

ИЗБЕГАТЬ, НО НАВЯЗЫВАТЬ

О чем это говорит? О том, что американский Дувакин мог бы принять Толстоевского за чистую монету; то, что владеющий риторикой оратор мог бы дать серию лекций о его биографии, не прочитав ни одного произведения ни у Толстого, ни у Достоевского. Далее, о том, что это не могло бы осуществиться, не будь язык столь ограничен ситуацией и порядком речи, и не обладай человек столь маленькой памятью и столь большим числом когнитивных искажений. То есть достаточно просто воспроизвести определенный порядок с выгодной позиции, чтобы добиться цели, и

В «The History, Principles, and Practice of Cipher-Writing» английский писатель Фредерик Юльм цитирует три бэконовских принципа хорошего шифра: простота в использовании, сложность в дешифровке и отсутствие подозрений (к тому, что это шифр). Если бы «бред» был прост в использовании и не столь заметен на фоне здравого смысла, то сумасшедшие были бы лучшими криптографами. С другой стороны, развенчав подозрения к бреду по первому критерию, мы лишь усугубили их по третьему. Бред, невразумительная, бессмысленная речь настолько отлична, что не вызывает подозрения в том, что это шифр, и в то же время, именно поэтому должна вызывать наибольшие подозрения. Вот почему исследователи не оставляют попыток расшифровать Codex Serafinianus и рукопись Войнича, а конспирологи находят тайные послания везде, где ищут.

Но давайте представим на секунду, что у этих знаков, которые, по признанию Юльма, давно потеряли свое значение, есть какой-то смысл:

Они напоминают руническую письменность, по ним, как по арабским цифрам, можно считать, так же справедливо их описать как графы, как ломаные, как траектории движения, как портреты и дизайнерские наброски электрических или фонарных столбов. Каждый знак по отдельности может быть истолкован в каком угодно регистре, но как только значение зафиксировано, алфавит превращается в символическую машину: она работает на означение, приобретая фантомную сложность знакомых читателю языков, так что при ее использовании происходит постоянный перенос по аналогии. Но так как значение каждого знака произвольно атрибутируется в акте чтения, и так как мы знаем, что оно доступно произвольному толкованию, неизбежно появление «защитных образований, возникающих в ответ на некую неразрешимую проблему». Так Фрейд в переложении Мазина («Машина влияния», 2018) описывал бред. Символическая машина, с произвольным означением, является бредовой машиной. Особенно, если она преследует чтеца. Поэтому есть еще один критерий бредовой машины: она должна быть выставлена напоказ. Как вышеприведенные знаки располагались на фасадах лондонских зданий.

ШИФР ЕСТЬ ШИФР ЕСТЬ ШИФР ЕСТЬ ШИФР

Паранойя и бредовая машина объединяются в фигуре Джеймса Тилли Мэтьюза, пациента Бедлама, о котором пишет Виктор Мазин: его машина состоит из предметов, социальных практик и институций эпохи Просвещения. Так же, как я в краткой беседе с Мангелем, хотел, чтобы «поэтическая машина», которая собирала бы творчество, оказалась устроена по образу Современности, которую я мыслил как фабрику, помещенную внутрь ретрофутуристического робота, а Мангель, как квантовый компьютер, очевидно держа в голове и метафору черного ящика. Бредовая машина должна была представать совершенной комбинаторикой, 100 000 000 000 000 сонетов Раймона Кено: если сочетание 140 строк 10 сонетов давало такое количество текстов, поливалентная и намного более гибкая комбинаторика давала бы число равное количеству когда-либо произнесенных человеком фраз, то есть ничем не отличалась бы от языка. Но есть одно условие. Язык, как известно, замедляется письменностью,а письменность искусственна. Она расходится со звуком речи и формализует язык. Это ограничение первого порядка. Благодаря второму, спецификации (юридической, правовой, медицинской, литературной, философской) она долгое время была идеальным орудием надзора, как пишет Фуко, чтобы «…вести запись, регистрацию всего происходящего, всего, что делает индивид» («Психиатрическая власть», 2007). Но необходимого принципа «всеведения» она не достигала. Иными словами, бюрократическая фиксация всего, не была той фиксацией, которую мы знаем после появления аналоговых и цифровых медиа, которые считывают биометрическую информацию, автоматически выдавая сотни страниц данных. Тело по-прежнему ускользает, потому что, как говорил Бибихин, тело не доступно языку, который, по сути, аналитичен. Он разделяет, а тело есть целое. Но человек и речь достаточно ограничены, чтобы быть полностью обозреваться в параметрах.

И

Первоначально опубликовано в журнале Флаги.