Павел Арсеньев. Деконструкция языка в революционных целях (языковые отношения: страх/ страсть)

13 декабря в киностудии ЛенДок (СПб) открывается вторая часть выставки об исчезающих языках народов России «Дом голосов: На полях языка». Так же как и первая часть, экспонированная весной в Музее Москвы, выставка будет сопровождаться лекцией-коллоквиумом, который пройдет 15 декабря в 20:00 на Новой сцене Александринского театра.

В связи с этим, публикуем текст Павла Арсеньева из #13 [Транслит]: Школа языка

В русском языке созвучие слов страх и страсть кажется слишком cоблазнительным, чтобы быть оправданным реальной этимологической связью. В конце концов они могут выполнять одну и ту же функцию синтаксически: и страх, и страсть как может хотеться. Но такое подозрительно случайное соседство не ограничивается русским языком. На еще более высоком лингвистическом уровне оно вновь встречается в дискурсивных текстах французских теоретиков (тогда как лексически оно уже ничем не оправдано во французском языке: что может быть, собственно, общего у peur и passion?). На одном таком странном сближении и хотелось бы остановиться поподробнее.

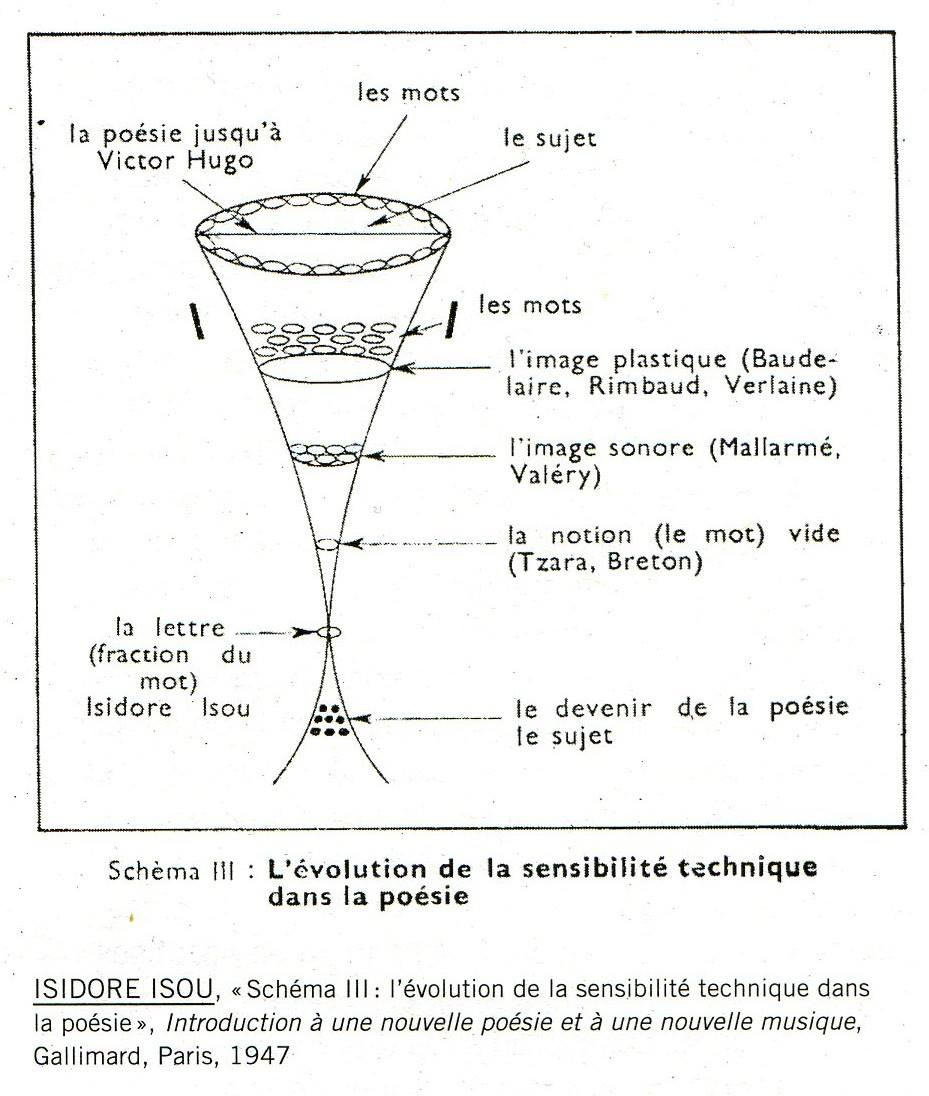

Как известно, леттристы стремились создать поэзию последнего элемента, протоязык, основанный на лингвистических частицах, «не имеющих прямого смысла, где каждый элемент существует, пока генерирует возможность представить другой элемент, еще не существующий, но возможный» (определение этих частиц кажется списанным то ли у Пирса, то ли у Деррида). Логичнее всего предположить, что элементом, наиболее беззащитным перед отчуждением «собственного» смысла, оказывается самый малый: буква. Последовательное расщепление языкового знака в литературе оставило леттристам только это скромное наследство. Однако, как и бывает в подобных историях, малое непременно открывает дорогу большому. И, начав с расточения этого наследства, младшие сыновья французского модернизма получили самый крупный результат добычи новой энергии в поэзии [1]. Как известно, благодаря этой деконструкции языка в революционных целях появилось понятие ситуации и соответствующая форма действования. Уже Дебор стремился трактовать метафорическое определение буквально и конкретно: «претворять в жизнь поэзию значит давать начало событиям и новым языкам». «Не имеющие прямого смысла» элементы должны были дать возможность уже не следующим знакам, но событиям. Но это форменное растворение поэзии, ее снятие в пользу «начала событий» удивительным образом совпадает с другим значительным событием — созданием нового языка. Итак: в результате расщепления (конвенционального) языка высвобождается энергия поэтической инновации, тогда как в результате снятия самой поэзии создается новый язык (к «началу событий» мы еще вернемся). Таким образом, литература развивается как бы в противофазе к языку, риторическое — к грамматическому, язык уничтожается во имя поэзии, поэзия — во имя языка. Но если оставить за скобками общее место, касающееся отложенного влияния поэтического эксперимента на дискурсивные априори, то какое отношение к созданию языка как такового могла иметь негативная ситуация снятия поэтического, как в обратном случае из праха родится нечто?

Эта ситуация очень напоминает другой торжественный случай из жизни языка. Только это уже случай с языком не в метафорическом или дискурсивном смысле («новые языки описания»), а в прямом, т. е. ситуация происхождения естественного языка.

Второе поколение леттристов, будущих ситуационистов, пошло еще дальше и добралось до сокровенного: «они не возвращали язык к его составным элементам. Они вернулись к чистейшим физическим первопричинам», т. е. чему-то действительно простому как мычание. Напомним, что все это совершалось во имя поэзии. Совершая это движение, они двигались в направлении, обратном тому, в котором двигался естественный язык в «Опыте о происхождении языков» Руссо, они разобретали язык, как это стало необходимо на крайней стадии добычи поэзии из языка.

Т. е. рождение поэтического являет в вывернутом наизнанку виде происхождение самого языка. Насколько это сближение оправданное и какие при этом имеются предикаты, станет ясно из дальнейшего изложения.

У Руссо и Кондильяка ситуация рождения языка описана как ситуация дикаря, видящего другого дикаря и обозначающего его фигурально: «гигант». Впоследствии к этому заблуждению гиперболического обозначения габаритов сородича, но вполне точному обозначению внутренней аффективной реальности (cтрах) [2] , добавляется т. н. «прямая», т. е. правильная концептуализация гиганта как «человека». Таким образом, первичное фигуральное значение замещается вторичным прямым, которое начинает считаться основным и более точным. Однако если первое впечатление и наименование («гигант») было основано на страхе, то вторичная, более благоразумная и сдержанная, концептуализация характеризуется его утратой и вытеснением (в жесте назначения первичным и прямым потерявшего страх слова «человек»).

В другой работе Руссо утверждается, что изобретение языка вызвано не потребностями, но страстями. Которые, соответственно, в ходе его (неизобретательного) использования расходуются и в конечном счете исчезают, вследствие чего язык становится столь не страстным, что приходится придавать ему это свойство на иных ярусах лингвистической системы (к примеру, референциальной: говорить о страсти, вместо того, чтобы говорить страстно).

Известно, что первый манифест ситуационистов заканчивался словами «отношения должны строиться на страсти, если не на страхе». Эта парацитата Руссо описывает не только произвольный призыв к созданию реальных ситуаций вследствие текстуальных столкновений, но и — в перевернутом виде (détournement) — сцену рождения языка, которую и сделали своим кредо лингвистические безбожники из СИ. Они словно имеют в виду эту теоретическую сцену из корпуса Руссо в своей обратной методологической перспективе, провоцируя возвращение страха и страсти слова в цепной реакции поэтического расщепления языка.

Как правило, эксперименты леттристов и авангардистов вообще воспринимаются как не имеющие отношения к лирической чувственности (которую способно поставлять уже только автоматизировавшееся искусство), умозрительные предприниматели в области современного искусства. Но как видно из вышесказанного, в своем расщеплении поэтического они боролись непосредственно за чувственность (нового) языка — на самом что ни на есть фундаментальном уровне, на уровне практической антропологии знака.

Этот же уровень позволяет нам вернуться к «началу событий»: «когда кризис языка и поэзии выходит за определенные рамки, то он ставит под вопрос саму структуру общества» (La Tour de Feu о ситуационистах). Как известно, ситуационистские фильмы провоцировали через критическую массу нерепрезентативного материала («черный экран» на протяжении долгого времени) исторжение зрителя из когнитивной дремы, в которую его погружают рассказываемые истории. Они были призваны перенаправить его ярость (не репрезентированную в, но вызванную самим произведением, его нерепрезентативностью), на его собственную отчужденную повседневность, выкликая ее переизобретение. Скандал скучного кино «с большим количеством слов» должен был рикошетом спровоцировать решение отринуть «нищету повседневной жизни». Точно также на этапе леттристских экспериментов поэзия, говорящая «то, что обычные люди не могут понять» (т.е. истребляющая наличную референцию), должна была не приблизить к высокому, но заставить этих самых людей сомневаться в верности способов повседневного использования языка.

Такая перспектива выстраивает историю искусства как историю добычи нового вещества, всегда ведущейся не только в целях перцептивного или ритотрического гедонизма, но с равной необходимостью для уже упоминавшегося претворения нерефернециальной фактуры в «начало событий». Оно совершается синхронно с рождением «новых языков» из снятия (очередного определения) поэзии. В этом ракурсе Рембо, беспокоящийся о том, «к чему стихи, если они не меняют жизнь?», и Хармс, требующий уже конкретных материальных проявлений этого воздействия поэзии на окружающую действительность («Если настоящие стихи бросить в окно, то оно должно разбиться»), являются звеньями одной цепи, наряду со многими другими поэтами, которых можно назвать авангардными в прямом смысле слова.

Поскольку сегодня ответ на вопрос, что значит «идти впереди», и сама карта возможных маршрутов носят значительно более неопределенный характер, нам ничего не остается, как вновь определить как авангардную ту поэзию, которая является в жесте претворения самой себя в «начало событий и новых языков», то искусство, которое не будет репрезентировать нечто уже существующее, но само станет событием, выплескивающимся в жизнь.

Таким образом, отказ от постылой референции, регресс языка, который воспринимается как отказ от «обсуждения насущных вопросов художественными средствами» [3], на деле является выкликанием новых языковых отношений, построенных на страхе, страсти и других аффектах, еще не совсем кодифицированных в своей динамике и потому ведущих к «началу событий».

Сноски:

[1]. Если понимать поэзию не как накопление (стилистических приемов, реминисцентной картотеки, общих мест), а как расщепление, вычеркивание состоявшегося, то в этой перспективе становится видна все более и более осложняющаяся история добычи поэтического вещества из расщепления конвенциональных языковых средств, его материализация. В начале (конца) поэзия изощряется в сочетании несочитаемых мест (Бодлер), затем — в алеаторной комбинации интеллигибельных знаков (Малларме: «Поэзия состоит не из идей, а из слов»), затем — осознав знак естественного языка все еще слишком подчиненным обыденным значениям — стремилась расщепить сперва синтаксические и морфологические узы слова (заумь), и наконец саму графему и фонему (леттризм). Каждый раз в ходе этого полураспада знака рассчитывали добыть еще немного поэтической энергии, что приводило к синдрому «Черного квадрата» не

[2]. Учитывая концептуальную омонимию французского le sens, обозначающего и «чувство», и «смысл», первичность фигурально-аффективного называния представляется тем более безоговорочной.

[3]. Ср. с беньяминовской философией языка: язык избавляется, освобождается от своих утилитарно-прагматических функций по передаче информации и наделяется самостоятельной значимостью.