Голос на путеводной нити тела

Если мы берем тело (Leib) в качестве путеводной нити, чтобы ориентироваться в лабиринте новых голосовых медиумов, то решающее значение имеет то, как мы понимаем тело. Мысль о том, что тело само по себе является урмедиумом и что естественность и искусственность при этом проникают друг в друга, может обеспечить плодотворное напряжение между теорией тела и теорией медиа. Дополнительная мысль о том, что голос изначально предстает перед нами как услышанный голос, может умерить пыл визий технического всемогущества [1].

1. СТАНОВЛЕНИЕ ЗВУКА КАК СОБЫТИЕ

Голос разделяет судьбу других акустических феноменов, слишком быстро становясь субстанциализированным и персонализированным. Как «значимый звук» (φωνὴ σεμαντική) он что-то обозначает и означает; как возвещающий звук он выражает душевные процессы и состояния; как социальный медиум — вносит свой вклад в передачу смысла. Эта семантизация, субъективизация и прагматизация голоса приводит к тому, что он немедленно оказывается поставлен на службу целям предметного представления, субъективного выражения и интерсубъективного взаимопонимания. Его заглушают заповеди объективной целостности, субъективные настроенности и призывы к интерсубъективной согласованности. Он находит свое место в мире вещей и людей, в котором кто-то о чем-то высказывается по отношению к другим. У человека есть голос, будь то в силу природы или конвенции, и тем самым человек всегда уже превосходит его. Мимолетность голоса образует дополнительный изъян, который устраняется при помощи долговечных медиумов. Но у меня речь идет, в первую очередь, не о соперничестве устности и письменности [2], а о том, что голос, как и речевой аппарат, изначально присоединен к коммуникационной сети. Медиализация, которая ныне стала обычным явлением, в этом смысле носит двойственный характер, даже если она уже давно вышла за рамки чистой инструментализации языка и знаков.

Чтобы преодолеть эту мунданизацию, субъективацию и социализацию голоса, требуется акустическая Эпохе́, которая бы освободила феномен слуха как таковой. Когда Сартр замечает, что тело в повседневной жизни обходят молчанием, то мы можем добавить: голос как голос обычно пропускается мимо ушей, и то же самое справедливо для повседневного шумового и звукового фона, среди которого выделяется голос. Однако дело не только в том, что звуки исчезают за озвученным смыслом. Феномен слуха недооценивается, если за ним не усматривают ничего большего, чем озвучивание чего-то, что уже находится в тишине и лишь ждет своего выхода, тогда как он состоит в звукостановлении чего-то, что, раздаваясь или доносясь, становится тем, чем является. Можно вспомнить звуковые картины большого города, знакомые нам по радио-репортажам. В них городу не навешивают акустический плащ —наоборот, город предстает in statu audiendi, и здесь бы уместным подхватить идею Итало Кальвино и дополнить слышимые города неслышимыми. Подходящая основоформула, которая удерживает нас от того, чтобы заранее приписать становлению звука что-либо, что его несет, или кого-либо, кто его производит, гласит: «Становится слышимым», подобно тому, как мы говорим: «Шуршит», «Звенит», «Гремит». В подобных безличных выражениях загадка кроется в этом «оно» (es) [3]. Когда я говорю о событии становления звука, в первую очередь речь идет не о помпезных и зрелищных крупных событиях, а о том, что непрестанно происходит нечто, что нельзя сразу понять как акт или действие и что заранее не подчиняется интенциональным и правилоподобным описаниям и субъективным приписываниям, от которых исходят обычные теории речевых актов и действий. То же самое справедливо и для голоса, который проявляет себя при смене разговора или тона призыва. Он значит больше, чем просто носитель значения или выразительное средство, и это большее следует показать.

2. СЛУШАНИЕ КАК СТАНОВЛЕНИЕ ЗАМЕТНЫМ

Как и все то, что выступает нечто определенным, становление звука можно описать лишь дифференциально — как пересечение порога (Schwelle), отделяющего слышимое от неслышимого, и как выделение актуально слышимого на фоне потенциально слышимого. При соответствующей модификации законы гештальт-теории действуют не только в оптической, но и в акустической сфере. Заметность, которая может перерасти в навязчивость, шкала которой простирается от пианиссимо до фортиссимо и которая с помощью различных акустических помет достигает эффекта неожиданности, призывает слышащее Я к действию. Я говорю о некотором Я, а не о субъекте в обычном смысле; ибо заметность, которая традиционно рассматривается под заголовком внимания, вовсе не сводится к акту замечания, который кто-то совершает спонтанно или даже ответственно. Слушающие, безусловно, также вовлечены в этот процесс, но прежде всего как та или тот, с кем что-то приключается, как та или тот, кто ощущает себя аффецируемой или аффецируемым, то есть как кто-то в дательном или винительном падеже, но не как самостоятельный актор в именительном падеже, установленный в качестве видящего или слушающего субъекта. Принятая ныне «Я-перспектива» прежде всего проявляется как «мне-» или «меня-перспектива» — вплоть до нейробиологических исследований [4]. При этом следует учитывать гендерные различия как со стороны производства голоса, так и со стороны слушания голоса, которые исчезают, если выражение голоса изначально подчиняется правилам значения и притязаниям на значимость и сближается с квази-правовой формой голосования. Но даже если мы остаемся на уровне слушания, следует иметь в виду, что интенциональное слушание чего-либо начинается как респонзивное слушание в ответ на что-либо, как настороженное слушание или прислушивание, которое пробуждается и откликается на понуждение, а не производится самостоятельно. Если бы дело ограничивалось лишь слышанием и видением чего-либо, то каждое услыша́ние и увидение по сути сводилось бы к повторному услыша́нию и увидению, остающемуся в пределах уже имеющихся и лишь раскрываемых возможностей. Между кому-статусом «пациента», с которым что-то происходит или случается, и кто-статусом того, кто на это откликается, ограждает себя, противится, но так или иначе отвечает, существует разрыв. Его невозможно преодолеть никаким сводом целей и правил, и он же порывает с замкнутым контуром регулирования, который подпитывает сам собя через обратную связь.

Слушание начинается в другом месте — с чужого звука, чужого голоса. Это подлинное отсвоение (Enteignung) самосознания, которое верит, что может начать с себя и вернуться к себе, разумеется, не значит, что Я, которое что-то замечает и с которым что-то случается, исчезает. Заметность без кого-то, кто замечает что-то, уподобилась бы боли без того, кто ее ощущает.

Тот, кто уничтожает это Я, превращает звуки в чистый физический шум, заменяет событие слушания физическими волнами и нейрофизиологическими процессами и заранее предполагает то, что пытается объяснить. Акустическая Эпохе́, о которой уже шла речь, напротив, направлена не на не-аудитивные субстраты и субпроцессы, а на потенцированную слышимость — на становление слышимого слышимым, что подобно становлению видимого видимым, остающегося незаметным в обычном опыте, а поэтому в этом смысле — неслышимым и невидимым. Феноменология слышимого и видимого здесь встречается с искусствами слуха и зрения, которые позади себя оставляют основания уже-услышанного и уже-увиденного [5]. Чистое слышание и видение превосходят сами себя через иначе-слышание и иначе-видение, а не через мышление, которое возвращается к cogito me audire или в конце концов — как наследник духа — позволяет мозгу слышать и видеть.

3. ЧУВСТВОВАНИЕ-СЕБЯ-ОБРАЩЕННЫМ

До сих пор мы исходили из общей формы слышимости и пренебрегали множеством специфических различий. Это было сделано сознательно. Если бы мы сразу начали с известных различий, то внесли бы в слышимый мир различия, навязанные слышимому извне. «Логос эстетического мира», который имеет в виду Гуссерль, может быть понят и как «логос акустического мира», то есть как порядок слышимого, вырастающий из самого слушания. Это касается не только различий, например, между речевым высказыванием и криком, словесным акцентом и интонацией, артикуляцией речи и ее мелодией, но и разграничений между речевым голосом, певческим голосом и звуком инструмента, между музыкальным тоном и шумом — различий, с которыми в особой степени экспериментирует современная музыка, порывая с тональными системами и звуковыми традициями [6]. Однако теперь, когда мы эксплицитно обращаемся к феномену голоса, возникает вопрос, в чем состоит его своеобразие и чем он выделяется среди других феноменов слуха.

Расхожая схема коммуникации предполагает, что голос следует приписывать в первую очередь говорящему, который издает речевые звуки, — в противоположность шумам, которые восходят к физическим вещам и процессам. В таком случае звук имел бы один источник, а голос — по меньшей мере своего возможного адресата. А вокальная и инструментальная музыка, переплетенные друг с другом множеством способов, занимали бы тогда своеобразное промежуточное положение. Но если мы придерживаемся прототипа речевого голоса, то он, как ничто иное, оказывается сродни тому логосу, который, согласно древнему определению, отличает человеческое существо. Оказавшись в этой области, мы без затруднений сможем переключаться с позиции говорящего на позицию слушающего. Голос — это то, что слушатель принимает и принципиально понимает, в отличие от шумов, которые могут нас встревожить или успокоить, но все же не дают ничего понять. «Местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе», — уверяет любознательный Сократ, «помешанный на том, чтобы слушать чтение сочинений» [7]. Своим значимым и коммуникативным характером flatus vocis отличается от простого дуновения ветра. В этом случае рот и ухо выступают как телесные органы — буквально как инструменты, при помощи которых производятся и воспринимаются значимые звуки, и лишь постольку, поскольку они одушевлены или одухотворены.

Теперь проблема состоит в том, что хотя такой коммуникативный разум охватывает противопоставление многоголосия и одноголосия и допускает даже какофонию голосовой путаницы, симфония всеохватывающего логоса заставляет умолкнуть чужесть голоса. Однако если слушание начинается с того, что нечто становится слышимым, что что-то задевает наш слух и прерывает монотонность простого течения шума, тогда голос выступает прежде всего как чужой голос — как голос, приходящий откуда-то извне, подобно языку, который изначально предстает как язык Другого, то есть как подлинная чужая речь, в плену которой мы оказываемся. Асимметрия между чужим притязанием и отвечающим слушанием отнюдь не является простой предступенью на пути к симметрично устроенному диалогу; напротив, она принадлежит к самой генеалогии диалога, становление которого не покоится на каком-либо ранее установленном соответствии или гомологии. Если язык рождается из пересказа понаслышке (Hörensagen), то голос есть именно та инстанция, в которой этот пересказ понаслышке обретает звучание.

Верно и то, что голос отличается от чистого шума тем, что в нем реализуется адресованный призыв. Это отличает простые высказывания вроде «Иди!» или «Уходи!» от порыва ветра или жужжания снаряда. Голоса требуют иного ответа, нежели шумы, которые нас трогают, побуждают к определенному поведению, но все же не предъявляют притязаний [8]. То же mutatis mutandis верно и для песнопений, к которым можно присоединиться (einstimmen), но с которыми нельзя согласиться (zustimmen). Тем не менее пока двойственное событие говорения и слушания не сводится к отдельным, субъективно доступным актам говорения и слушания, сам голос сохраняет в себе нечто анархическое. Вопрос «Кто говорит?» возникает именно тогда, когда услышанному голосу мы не приписываем автономного говорящего. Этот вопрос находит свой ответ во внемливании голосу, но при этом никогда не получает его полностью и окончательно. Именно поэтому пафос состояния обращенности вовсе не следует рассматривать как инверсию активного обращения. Логос рождается из пафоса в форме чувствования-себя-обращенным, которое никогда полностью не переводится в идентифицирующее приписывание или распределение ролей. Соответственно, с некоторыми изменениями это верно и для чувствования-себя-увиденным чужим взглядом. Патологические феномены, такие как галлюцинаторное слышание голосов или параноидальная слежка и мания преследования, объясняются лишь тем, что и обычные голос и взгляд не могут быть полностью присвоены и подлежат распределению между различными инстанциями. Если одно слово вытекает из другого, это значит нечто большее, чем простая последовательность индивидуальных актов говорения и слушания. События говорения и слушания содержат в себе ядро анонимности, безымянности. “N’importe qui parle”, — пишет вслед за Беккетом Фуко. Можно было бы возразить, что иногда, например, в случае обещания, действительно есть разница в том, кто говорит. Тем не менее этот вопрос остается более или менее открытым; он оставляет пространство для переменного расположения и для разных степеней анонимности.

4. СЛУШАНИЕ-СВОЕЙ-РЕЧИ

Чужесть голоса, исходящего от Других, отзывается в чужести собственного голоса, который можно назвать своим лишь до определенной степени. То, что Деррида столь тщательно деконструирует в форме «слушания-своей-речи», на самом деле касается метафизически именуемого толкования голоса, а не «самого голоса», который по своей сути способен подорвать любую метафизику присутствия [9]. Факт того, что мы слышим свою речь, что мы как говорящие аффицируем и даже удивляем себя, ведет к расщеплению Я на меня как говорящего и меня как слышащего. Как отмечает Мерло-Понти, существует «рефлексивность движений фонации и слуха», но не их полное совпадение; эти движения «обладают собственной звуковой записью себя, и выкрики отзываются во мне моторным эхом»; между производством звука и эхом вмешивается толщина «плоти» [10]. Собственный голос, в котором отзывается своеобразная чужесть, переживает подлинный разрыв голоса, если он не только вызывает эхо у Других, но и выступает как «звук», по Левинасу, «который резонирует в своем собственном эхе» [11]. Резонанс голоса соответствует отражению зеркала. Так же как зеркало, которое не только отражает уже-увиденное, но и делает Я видимым в качестве Я и сталкивает меня с самим собой, эхо воспроизводит не только уже-услышанное, но и делает меня мне слышимым как Я. В этом понимании появление меня самого таким образом является изначальным повторным появлением — я возвращаюсь к самому себе. Расщепление Я, которое отделяет меня от собственного голоса, имеет и обратную сторону в удвоении Я в Другом, в своего роде двойничестве. Этот мотив играет подобную роль не только в эпоху романтизма, но и используется такими авторами, как [Поль] Валери и Мерло-Понти для характеристики чужести Другого, но его следует путать с тривиальным фактом существования еще одного эго или множества субъектов. Речь идет скорее о том, что я как телесное Я подвержен чужому взгляду и чужому голосу как резонансу, который не только отвечает мне, но опережает и поражает меня [12]. Отзвучивание чужих голосов в своем собственном является эмблемой той межтелесности, в которой собственное переплетается на накладывается на чужое.

Одновременно с этим слушанием-своей-речи и слушанием-в-себе-речи-Других-и-иного (Andere (s)-in-sich-sprechen-Hören) иначе предстает и противопоставление внутреннего и внешнего. В традиции английского эмпиризма принято различать между внешними образами, которые как портреты или бильдаппараты существуют отдельно от собственного тела, и внутренними образами, возникающими лишь в нашем воображении. Этому соответствуют голоса и мелодии, которые доносятся до нас извне или из нашей собственной глотки, а также те, что как бы в тишине мы разыгрываем на сцене нашего духа. Теперь стоит признать, что мы можем слышать звуковые формы и тональные последовательности, даже если никто из нас не открывает рот и не напевает что-то про себя. Мы были бы не в состоянии искать какую-либо мелодию или даже звук какого-либо имени, если бы не существовало предвосхищающих, равно как и ретроспективных звуковых и тональных паттернов; а музыкант, который перед выступлением перечитывает партитуру, не извлек бы никакой пользы, если бы как алгебраист перемещался между нотными строками. Несомненно, существуют пред- и послезвучания так же, как существуют пред- и послеобразы. Не в последнюю очередь моторика, сопровождающая всякую деятельность воображения, например, чтение про себя, указывает на то, что телесный голос вписан в историю тела, в частности — в историю слуха. Неврология подтверждает это своими внешними методами записи, которые развивают собственную форму графии. Но определение эксплананды невозможно достичь даже редукционистскими способами анализа [13]. Допущение, что мы якобы свободно создаем внутренние образы и внутренние голоса, принадлежит к фикциям автономии субъекта. Даже знакомое должно вновь приходить на ум, не говоря уже о непривычном и неслыханном. Даже слуховые инсайты приходят «когда им хочется, а не когда мы хотим». Внутреннее пространство, в котором раздаются «внутренние голоса» или «тайные мелодии», имеет собственное извне, которое ощущается в том, что от нас ускользает и отказывается именно то, что мы сами якобы и порождаем. Эти опыты отказа, разумеется, не свободны от соответствующих неврологических связей, но обнаружить их там невозможно.

5. СЛУШАНИЕ И ПРОСЛУШАНИЕ

Не потребовалось бы никакой акустической Эпохé, чтобы тематизировать голос как таковой, если бы в естественно-коммуникативной установке он не оказывался сплошь прослушанным (überhört). Это прослушание — не следствие простого упущения, а результат перепроизводства, превращающего голосовое событие слушания в услышанное, которое можно регистрировать, идентифицировать, описывать, объяснять и даже слегка изменять. Неизбежная нормализация опыта, без которой не было бы надежной повторяемости вещей, не останавливается и перед феноменом голоса. Тем не менее голос как событие слушания оказывается беззвучным, неслышимым, так же как взгляд как событие видения остается безобразным, невидимым. Подобно тому как видение в событии увидения имеет свою слепую зону, так и слушание в событии услышания имеет свою немую паузу. Всякая фона затрагивает афонию, подобную красноречивому молчанию. Чтобы уловить это неслышимое, нужны не отдельные «уши духа», а «третье ухо».

Необходимо иначе-слушание, которое прорвет фоно-логический порядок и выманит из прирученного, нормализованного голоса унтертоны дикого голоса. Эти «дикие звуки» [14], которые звучат между строк, заявляют о себе по-своему в двусмысленной форме шумов-помех, знаков паузы или же заминке в потоке слушания.

6. ЖИВОТЕЛЕСНОСТЬ КАК УРМЕДИУМ

С учетом последних замечаний мы приближаемся к проблеме медиализации голоса. Медиализацию можно понимать двояко: либо как ситуацию, когда телесный голос медиально преломляется, усиливается или расширяется с помощью слухового аппарата, микрофона или телефона, либо как такую, в которой он медиально замещается аппаратами, такими как граммофон, магнитофон или звуковыми лабораториями, в которых голоса создаются искусственно без участия телесных голосовых органов. По телефону я говорю сам, тогда как магнитофон работает без моего участия, даже если это и мой воспроизводимый там голос. Означает ли это, как полагают некоторые, что телесность (Leiblichkeit) голоса вместе с ее соматоморфными принадлежностями для техники все больше отступает в пользу техноморфной материальной телесности (Körperlichkeit), включающей в себя artificial voice? Ответ на вопрос о том, дойдет ли дело до такого технологического поворота, зависит от понимания телесности. Для тела, которое пребывает в чистом ощущении самого себя, всякий внешний взгляд и всякое внешнее вмешательство попадает под вторичное воплощение, лишь косвенно затрагивающее арканум собственного тела.

И наоборот, под напором решительной техники тела этот арканум сжимается до резервации, рудимента, дни которого сочтены. Иная ситуация складывается, когда телесное Я (leibliche Selbst) оказывается не бесшовным, а расколотым и удвоенным в самом себе, и когда тело как животелесность (Leibkörper) само принадлежит к сфере видимости и слышимости, которую он открывает. Вновь сошлюсь на Мерло-Понти: «Как кристалл, металл и многие другие субстанции, я являюсь звучащим существом, но свои собственные вибрации я слышу изнутри» [15]. Материальность голоса нельзя перепрыгнуть или привнести постфактум — наоборот, голос обладает своей материальностью как голос. Переиначив знаменитое изречение Паскаля, человека можно было бы назвать не только мыслящим, но и звучащим тростником. Тогда встает вопрос о телесных точках приложения медиально и технически артикулированной материальной телесности.

Прежде всего необходимо различать между действующим телом (fungierenden Leib) и тематизацией, исследованием и трактовкой отдельных частей и органов тела. Последнее может доходить до той точки, в которой тело предстает как чистая телесная вещь (Körperding), его телесные совершения — как чисто физические процессы, а живая плоть оттесняется трупом. Это упомянутое различение применимо и к голосу. Он функционирует как голос еще до того, как выступает в качестве чисто акустического звукового явления. Он действует постольку, поскольку становится слышимым именно как голос и воспринимается таковым.

Можем ли мы сказать, что голос функционирует как медиум? Если под медиумом понимать то, в чем что-то становится видимым, слышимым или осязаемым, то голос столь же мало является медиумом, как и взгляд. Событие видения или слушания, заключающееся в том, что что-то попадает в поле зрения или уха, само по себе еще не есть медиум. Медиумами, напротив, можно считать те изобразительные формы, а в других случаях формы звука и звучания, в которых увиденное и услышанное предстает определенным образом. К первым относятся перспективы и цветовые шкалы, ко вторым — звукоряды, тональности и окрас тембров. Соната исполняется в ля-мажоре, подобно тому как просьба излагается по-французски. Так же, как мы видим «в образах», прежде чем они предстанут перед нами, мы слышим в «формах звука и звучания», прежде чем внимаем их как таковые. Это относится и к так называемым внутренним образам и звукам, и к обособленно существующим физическим носителям изображения (Bilddinge) и резонаторным корпусам (Klangkörper). В космологически обоснованных учениях о восприятии, как, например, у Аристотеля, мы наталкиваемся естественные медиумы, будь то свет в области видимого, воздух в области слышимого и плоть в области осязаемого [16]. Уже это «междупространствие» (Zwischen) не является ни вещностным признаком, ни чьим-либо переживанием, а принадлежит к Как его проявлению, к его модальностям. Модерн при этом не останавливается; он характеризуется все более ясным осознанием контингентности этого Как, деканонизацией форм восприятия и соответствующим экспериментированием с условиями видимости и слышимости. А человек, который как «не установленное животное» подвергается изменчивым воздействиям, оказывается вынужден изобретать ответы и принимать искусственные установки. Так возникает культурно вариативная история тела и чувств, и контраст между естественностью и искусственностью сам оказывается вписан в эту историю. То, чем мы аффицируемся и на что отвечаем, само по себе не является тем, что предстает перед нашим взором или слухом, — этот факт открывает пространство для медиальных и технических изобретений, которые нельзя предвосхитить ни общим устройством природы, ни общей оснащенностью духа. Чистая природа и чистый дух — это лишь продукты распада, к которым мы приближаемся только в предельных условиях.

Тело можно рассматривать как урмедиум. Это не означает, что сами медиумы отсылают к какой-то внемедиальной урплоти; напротив, это значит, что само тело уже принимает медиальные черты. Медиальность тела изначальна именно потому, что видение и слушание, исходящее из событий, а не из самоуправляемых актов видения и слушания, ускользает от самого себя. Я слышу, как сам говорю, пою или кричу, но между телом, которое производит эти звуки, и телом, которое их внемливает, вклинивается тот разрыв, который в звукоудваивающем эхе раскрывается подобно тому, как образоудваивающее отражение отделяет видящее тело от видимого. Слушание и видение не являются для самих себя прозрачными по типу чистого Я- и для-себя-самого-явлением, они, как в случае вибрато, в котором резонирует все тело, преломлены телесно. Благодаря своей материальной толщине тело функционирует как свой собственный медиум, который одновременно соединяет и разъединяет, формирует и деформирует. Так же, как, по словам Марселя Мосса [17], собственное тело выступает первым техническим средством, оно действует и как урмедиум, как своеобразный уробраз и уртекст, а также как изначальная поверхность звука и как изначальное звуковое пространство, так что следы слышимого и видимого оседают в медиуме тела. Это в равной степени относится и к субязыку со всеми его модуляциями и ритмами, пронизанными шумами речи [18].

7. СЦЕНЫ СЛЫШАНИЯ

К телесной ситуации принадлежит то, что мы, исходя из здесь и сейчас, движемся в среде и что все телесное поведение разворачивается в сценариях и последовательностях. При этом каждый специфический сенсориум включен во всеобъемлющую коинэстезию, и каждый эстезис с кинезисом оказывается вплетен в кинэстезию. Подобным образом и голосовое событие происходит здесь и сейчас, а точнее, оно, как и всякое телесное выражение, создает себе место. Чувства, каждое по-своему, формируют время и пространство. Когда Гуссерль замечает, что действие не собственно производится, а инсценируется [19], то это относится и к телесному поведению вообще. При этой инсценировке следует думать не столько о режиссерском театре, сколько о «театре без автора». Что-то разыгрывается на сцене. Это означает прежде всего то, что силы движения высвобождаются и выходят за пределы всех целей и правил. Кроме того, это означает, что в ходе происходящего сцена возникает и непрерывно изменяется. И наконец, это означает, что исполнение не подчиняется единой режиссуре, а вместо этого распределяется между различными сценами, к которым принадлежит и «другое место действия» бессознательного. То, что в последнее время обсуждается под термином перформанса, имеет разнообразных предшественников, так, например, в различных теориях поля, в рамочной теории Э. Гофмана и, конечно же, в богатой феноменологии тела и пространства. Следование правилам и овладение компетенциями всегда играли здесь меньшую роль, чем в языковедчечких, нормоориентированных и когнитивистских мыслительных подходах.

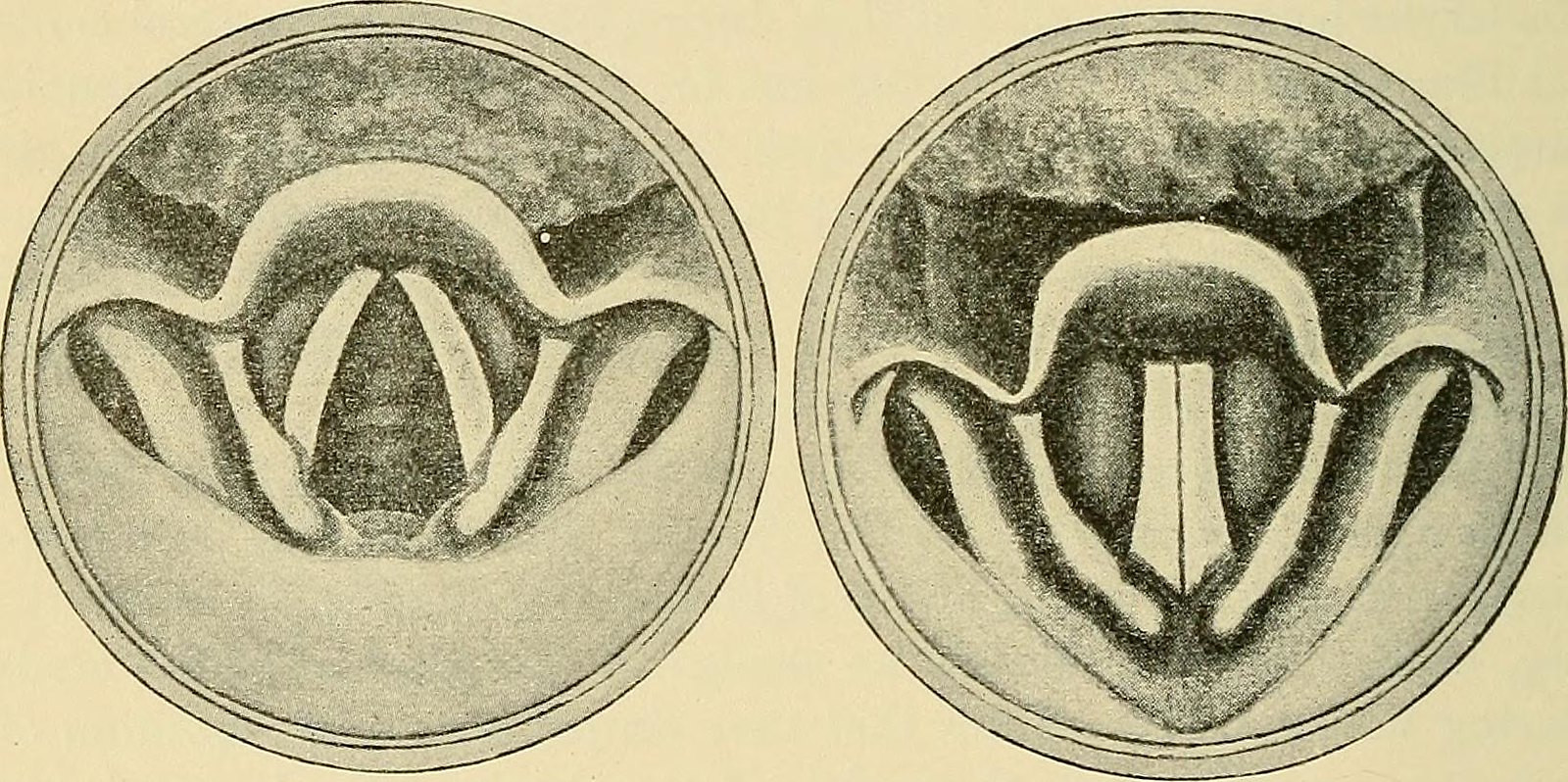

На этом общем фоне сцена слушания обретает свой собственный облик. У акустических же феноменов особенно сильно выражен ориентированный во времени характер события. В отличие от цветовых или тактильных качеств, звуки и шумы никогда не закреплены за вещами. Хотя существуют носители и источники звуков, а также материальные резонаторные корпусы, которые в случае голоса состоят из звукообразующего «речевого аппарата», а именно дыхательного аппарата, гортани и вокального тракта, тон и звук невозможно закрепить вещно. Поэтому при описании звучания преобладает глагольный способ выражения: звучит, гремит, стучит, бушует, вопиет к небу. Наша западная онтология выглядела бы иначе, если бы она в большей степени опиралась на слух и в меньшей — на зрение.

Отсюда вовсе не следует, что голос, как и музыкальный мир звуков, однозначно связаны со временем и в особенности с временем души. Дихотомия времени души и пространства вещей возникает вместе с предпочтением первого метафизической трактовке феноменов; в самих же феноменах она не находит достаточной опоры. Уже аристотелевское определение голоса как «звука, издаваемого одушевленным существом» [20] несет нечто амбивалентное, поскольку душа мыслится не как интериорность, а как само-себя-движущее, отчего и звук голоса сохраняет кинетико-пространственный аспект. Если исходить из особой формы телесной кинестезии, то мы всегда имеем дело со временем-пространством, и именно оно в качестве пространства слушания и звучания принимает особую форму. Звуки, шумы и голоса исходят из определенного направления, но они никогда не встречают нас фронтально, в отличие от того, что мы созерцаем. Перед слышимым, которое навязчиво дает о себе знать как шум, мы оказываемся особенно беззащитны; уши нельзя мгновенно закрыть так же, как глаза. Голоса имеют свое место происхождения, но оно может быть локализовано лишь косвенно и всегда лишь с той или иной степенью точности, так что здесь можно говорить почти о специфически акустическом принципе неопределенности. В результате голос особенно располагает к сублимации и мистификации. Более того, мы можем погружаться в мир звуков подобно некой стихии. Такая иммерсия представляет собой специфику сферы слуха; в этом отношении она ближе к обонятельной сфере, чем к взгляду, который предоставляет нам что-либо или кого-либо. Показательно, что изобразительные искусства нередко ориентируются на музыкальные способы изображения там, где они стремятся освободить цветовую гамму и линию от привязки к предзаданным вещам.

Следовало бы упомянуть еще одну особенность. В то время как оптические феномены перекрывают друг друга и для смягчения этого перекрытия требуются целенаправленные усилия — например, с помощью нанесения водяной краски или использования прозрачных медиумов, — в области слуха имеет место наложение. Членение на верхний и нижний голос и равноценность голосов в полифонии создают звуковую архитектуру, которая служит противовесом последовательности тонов. То же справедливо и для обер- и унтертонов речи: их использование позволяет ей действовать одновременно на разных уровнях, вплоть до возможности гетерофонии, которую следует отличать как от предикативных, так и от так называемых перформативных противоречий. Противоборство голосов, допускающее, что в официальное речевое поведение могут закрадываться ошибочные голоса (Fehlstimmen), напрямую не связано с противоречиями, влияющими на его значимость.

Тот, говорит «сопровожить», не противоречит сам себе. Такой lapsus linguae предполагает ведение голоса, которое все время грозит выскользнуть из узды. Тем самым открываются шлюзы соблазна голоса. И эта сила соблазна, посредством которой Другой проникает в уже всегда проникнутое им Я [21], подчиняется чувствоспецифическим законам. Звуковое очарование сирен нельзя просто заменить очарованием цвета. Уже сама высота и глубина звуков, сопряженных с движениями погружения и всплытия, открывают собственное измерение, сродни глубине визуального пространства (Gesichtsraum), но не тождественного ей.

При всей дифференциации следует иметь в виду, что не существует чистой сцены слушания; существуют лишь синестетические и кинестетические сценарии, оформление которых в большей или меньшей степени определяется феноменами слуха и особенно голоса. К этому добавляется чередование различных чувств, которое может привести к диффузным или специально скомпонованным общим сценам. Уже та ситуация, когда мы слышим говорящего, не имея возможности заглянуть ему «в рот», представляет собой особую ситуацию. Но даже тогда неверно утверждать, что мы лишь слышим Другого: когда мы не можем смотреть говорящему в глаза и получать подтверждения, мы слышим иначе — более неуверенно, беспомощно, но вместе с тем более защищено [22]. Если же у нас есть на то возможность, то тогда рот и глаз функционируют как телесные медиумы; тогда «смотреть в рот» и «смотреть в глаза» означает больше, чем просто видеть рот или глаза; это также относится различению между вниманием и простым регистрированием и реципированием.

Маска (persona), через которую звучит голос, подобна второй коже, звуковой коже. Лицо всегда несет в себе нечто маскообразное, поскольку чужой голос и чужой взгляд проявляются как явления, прерванные животелесно (leibkörperlich).

Но что происходит, когда вид сближается с искусственным образом, а голос — с искусственно сфабрикованным голосом или вообще замещается им? Прежде чем мы погрузимся в сцены ужаса, следует еще раз внимательно присмотреться и прислушаться.

8. МЕДИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГОЛОСА

Само собой разумеется, что медиа способствуют формированию мира и Я и, предоставляя носители и накопительные устройства для передачи и сохранения смысла, не ограничиваются чисто инструментальной поддержкой, если за телом, которым мы являемся и которое, словно инструмент, не имеем под рукой, мы признаем его урмедиальность. Вопрос только в том, как именно проявляется вклад медиа, насколько он простирается и как воздействует на органически укорененную телесность. Взглянем на разнообразие медиаландшафта [23]. Постоянно развивающаяся техника звукозаписи охватывает все: от граммофонных записей до техники по нарезке и стиранию магнитофонной ленты и до Hi-Fi-систем, в которых используются несколько каналов записи и соединяются различные фрагменты, а в процессе плейбэка голос, освобожденный от шлаков естественного голосоведения, накладывается задним числом [24]. В эпоху дигитализации она размывает различие между оптикой и акустикой, остающееся связанным с передачей качественно различающихся чувственных феноменов. Этот процесс, в ходе которого голос искусственно создается через процедуры деконтекстуализации, синтезирования и совершенствования достигает гиперсовременного эффекта Пигмалиона при создании искусственной естественности, например, путем добавления оправданных слухом посторонних шумов. Деконтекстуализация затрагивает событийный характер голоса даже если речь идет о его воспроизведении; устройство, сохраняющее голос, можно перематывать вперед-назад, как и перелистывать вперед-назад страницы книги.

Даже притязательный характер чужого голоса можно обработать и использовать в качестве голосовой приманки или голосовой ловушки. Границы между реальностью и вымыслом размываются небывалым образом, когда сам характер жизни больше не является очевидным и различимым.

Если в пословице говорится, что бумага терпелива, то экран и звукозапись еще более терпеливы. Если оснащенным компьютером медиа приписывать новаторские силы «производства мира», питающиеся процессами дигитализации, виртуализации и телематической интеракции [25], то производство голоса становится частью этого процесса.

Однако в отношении голоса существует одно особое обстоятельство, поскольку он, кажется, затрагивает сам жизненный нерв, чего нельзя сказать о когнитивных и децизиональных функциях. Можно ли операционализировать голос? Достаточно упомянуть автоответчик или мозг как «машину ответных реакций» [26], чтобы утвердительно ответить на этот вопрос. Но в какой мере аппарат действительно отвечает [27]? Прежде чем углубиться в технологическую казуистику, я хочу заострить вопрос об искусственности голоса, вновь обратившись к аристотелевскому определению viva vox. Голос, как там говорится, это «звук, издаваемый одушевленным существом», и сюда же относится пространственно-временная ситуированность голоса. Голос, который не принадлежал бы никому и бродил бы по миру как призрак, перестал бы быть голосом. То, что порождают аппараты, было бы не более чем голосоподобным феноменом, который не наносит ущерба истинному, то есть естественному голосу. Но эта стратегия иммунизации сработала бы лишь в том случае, если бы естественность можно было аккуратно отделить от искусственности. Кроме того, в таком случае не стоило бы затрагивать сам вопрос об обращении с новыми медиа. Наши прежние рассуждения о телесности голоса указывают в ином направлении.

Прежде всего, сфера телесности не представляет собой однородную сферу, которую можно дополнять или сокращать по вольной прихоти. Существуют более или менее центральные и периферийные части тела, а также физические телесные процессы, которые характеризуются переменной близостью или удаленностью по отношению к телесному Я и аффицируют нас с меняющейся силой. Я являюсь собой в большей или меньшей степени и никогда — полностью. Поэтому пересадка сердца означает более глубокое вмешательство в сферу телесности, чем, например, наложение протеза или прием лекарства, хотя даже здесь, как известно, существуют значительные различия. В этом смысле голос, несомненно, принадлежит к центральным инстанциям тела и в особой мере оказывается «одушевленным». Но это отнюдь не означает, что он есть чистый «голос души».

Если телесная отнесенность Я идет рука об руку с потерей Я, и если эта потеря Я простирается и на материальную животелесность, то из этого следует, что голос никогда целиком не переходит в наше обладание, а сохраняет определенную чужесть. «Звук, издаваемый одушевленным существом» не является «одушевленным» и «оживленным» во всех отношениях. Он не отделен непреодолимой пропастью ни от звуков и шумов «неодушевленных» вещей, ни от технически и медийно произведенных искусственных голосов. Естественность и искусственность взаимно пронизывают друг друга, а неизбежно возникающие проблемы оказываются проблемами дозировки.

Это приводит нас к еще одному выводу, который также следует из наших предварительных соображений. Оценка технических достижений слишком само собой разумеющимся образом ориентируется на аспекты производства. В этом отношении техника звукозаписи сходна с теориями речи и действия, которые все как один склонны односторонне выдвигать на первый план позицию говорящего или действующего. Но если события слушания и события голоса начинаются с того, что кто-то оказывается поражен и застигнут врасплох голосом, тоном или шумом, то анализ голоса, исходящий лишь из его производства, будет недостаточным. Асимметрия существует уже на уровне техники, а не только на уровне этики. Техника использования вовсе не совпадает с простой инверсией техники производства [28]. Подлинно совершенной технике, достойной того, чтобы воздать честь Пигмалиону, надлежало бы производить даже пафос и превращать слух в продукт. Это и стало бы сомнительной вершиной биотехники, которая не останавливается даже перед техникой звукозаписи.

То, что техника влечет за собой и патологические последствия, не вызывает сомнений. В этом она ничем не лучше других крупных сфер культуры, с которыми Фрейд уже давно свел соответствующие счеты. Медиализация приобрела бы тоталитарные черты, если бы не осталось ничего, что можно медиализировать, и никого, для кого что-то медиализируется. Можно со всей справедливостью утверждать, что именно медиум характеризует сообщение [29], но считать, что сам медиум и есть сообщение, — значит поддаться преувеличению теории медиа, обещающей решить проблему, которую она же сама и создает.

Текст переведен с немецкого языка по изданию: Waldenfels B. "Stimme am Leitfaden des Leibes", in: Medien/Stimmen, hg. v. Cornelia Epping-Jäger/Erika Linz, Köln, 2003. S. 19–35.

За комментарии и замечания благодарю Колю Нахшунова.