Неолиберализм и Фуко

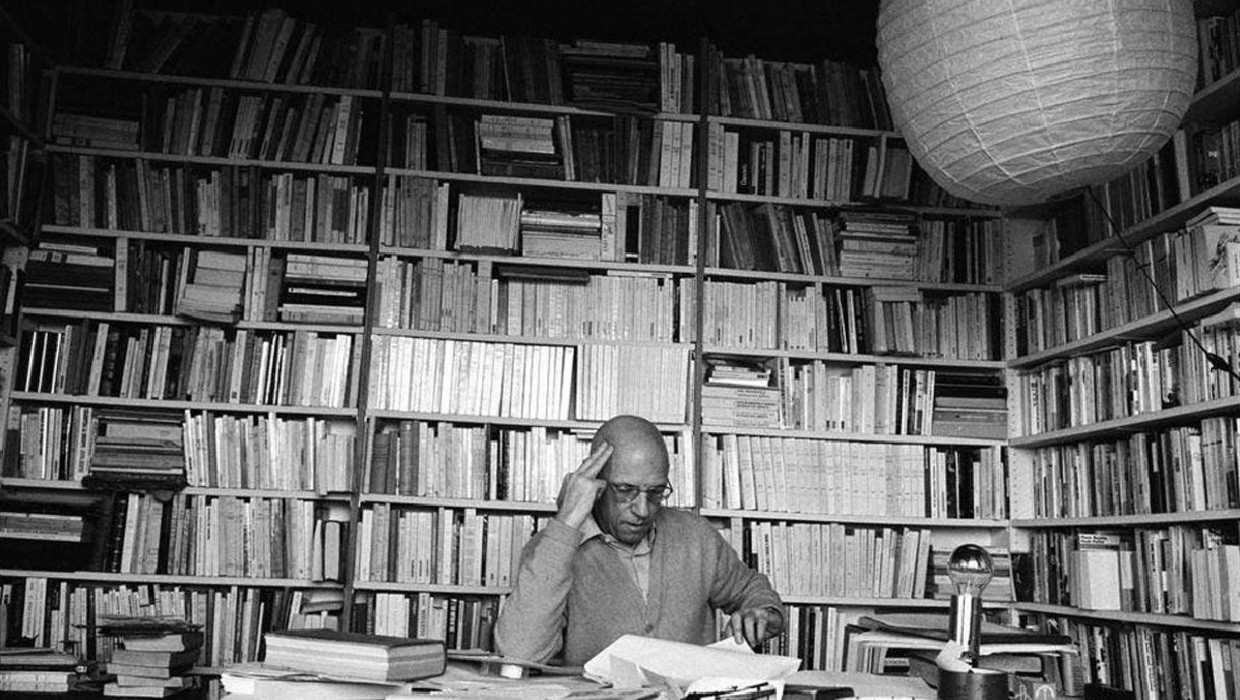

Расшифровка с четвёртой встречи курса «Неолиберализм: экономика, политика и культура гегемонии позднего капитализма» посвящена современной неолиберальной идентичности и тому, как на её развитие повлияли идеи Мишеля Фуко. Рассказывает Вадим Квачёв, автор расшифровки — Антон Рубин.

Формирование неолиберальной идентичности

Итак, сегодня мы переходим от философии неолиберализма и её реализации в экономической модели к неолиберальной идентичности. Здесь мы сталкиваемся с очень важным моментом, который связан с эволюцией неолиберализма. Прежде мы обсуждали преимущественно старый мейнстрим, который хорошо сочетался с консервативными ценностями. Можно вспомнить Маргарет Тэтчер с её одиозным высказыванием: “There’s no such thing as society” («Такой вещи, как общество, не существует»). К этому Тэтчер добавляла: «…Есть отдельные мужчины, отдельные женщины, и есть семьи». Первая волна неолиберализма противостояла левому движению в 1970-1980-х и оказалась наиболее ярко выражена в политике Тэтчер и Рейгана, которые в борьбе с рабочим движением и профсоюзами взяли на вооружение не только рыночную апологетику, но и традиционные ценности консерваторов. Не случайно неолибералы внедряли экономическую эффективность везде, кроме таких институтов, как армия, оборона, и всего того, что касается демографической политики, поддержки семьи, антииммигрантской политики. В сферах, которые так дороги любому консерватору, долго не заходила речь о

Подобная неолиберальная парадигма господствовала до 1990-х, но в

Как Мишель Фуко выстраивает свою линию аргументации

С одной стороны, Фуко противостоял традиционному либеральному взгляду на то, что такое человек, какое место он занимает в обществе, что он делает и как сопротивляется. Как мы уже говорили, традиционные либеральные взгляды выражаются в мифе о Робинзоне Крузо — индивидуалисте, который ничем не связан и абсолютно свободен в своих действиях. Свобода — это естественное состояние, любые социальные связи, обязанности неестественны, и человека, как считают классические либералы, нужно из них вырвать. Фуко противостоит этой точке зрения и в своих исследованиях, прежде всего в «Надзирать и наказывать», и показывает, что человек — не отдельный атом, он всегда включён в сетку социальных отношений, в сетку многочисленных уровней и форм власти, которая формирует его. Идентичность человека определяется именно воздействием власти и социальных связей.

С другой стороны, Фуко противопоставлял себя уже сформировавшейся доксе марксизма. Маркс тоже критиковал либеральную концепцию субъекта, но с другой позиции: нет никакой свободы, никакой идентичности, любая идентичность жёстко определяется экономической структурой. Фуко отрицал оба экстремума. С одной стороны, мы зависимы от сетки властных отношений, писал он, но с другой стороны, эта сетка создаёт для человека беспрецедентное пространство свободы. Фуко принадлежит очень меткий афоризм, выражающий его ключевую идею: «Там, где есть власть, есть и сопротивление». С одной стороны, есть определяющие структуры, властвующие над человеком, с другой стороны, они сами, устанавливая жёсткую систему правил власти, создают возможность для сопротивления изнутри и снизу вверх и для того, чтобы эту систему перестроить. Концепция Фуко уводит нас от классического правого либерализма, она же порывает с ортодоксальным левым марксистским представлением, — и обретает огромное влияние.

Исследование, которое осуществил Фуко после написания «Надзирать и наказывать», связано с нарождающейся новой формой идентичности и социальности. Фуко первым определил неолиберализм не с экономической точки зрения, а с философской, социологической, культурной, и попытался описать нарождающееся состояние среди людей, которое в конце 1970-х становилось мейнстримом. Фуко отмечал, что новая форма взаимоотношений, стратегий власти отличается от старого разделения между трудом и капиталом, старого антагонизма, который жёстко определял идентичность в

Теория человеческого капитала, за которую Гэри Беккер получил Нобелевскую премию, заключается в том, что труда и капитала больше нет. Экономисты всегда рассматривали сначала капитал и считали, что труд изучается отдельно, в рамках социологии труда или экономики труда. Беккер предложил взять экономический аппарат, который применяли к капиталу, и попробовать через него посмотреть на человека и его действия внутри экономики, рассмотреть вместо труда человеческий капитал, заключающий в себе потенциал человека: его интеллект, способности, возможность зарабатывать. Если все человеческие качества уподобить капиталу, то можно провести полную аналогию с классической экономической схемой: владелец капитала управляет своими средствами посредством предприятия, в которое инвестирует и получает на это отдачу. Капитал отдельного человека — это знания, интеллект, профессия, способности, навыки, здоровье. На протяжении жизни человек в них инвестирует: получает образование, тратит время на обретение навыков, заботится о здоровье — и получает отдачу на эти инвестиции. Человек сам предприятие и предприниматель самого себя. А раз теперь у нас всё стало предприятием — и организации, и каждый отдельный человек, — то устаревшие модели, которые говорят о солидарности, профсоюзах, исключительной роли труда в создании стоимости, больше не действуют. Для человеческого капитала, разумеется, действуют те же правила, что и для любой другой формы капитала: конкуренция, поощрение рыночных принципов, эгоизм, индивидуализм. Неолибералы, как мы знаем, всегда стремились уподобить общество рынку, и Беккеру удалось наконец сформулировать это в виде стройной теории.

Мы можем найти разные прочтения этих идей у Мишеля Фуко. Его описание модели человеческого капитала («Рождение биополитики», Лекция 14 марта 1979 года) некоторые воспринимают как нейтральное: Фуко просто сообщал о тех изменениях в интеллектуальных дискуссиях и общественном восприятии, которые он видит. Некоторые рассматривают эти тексты как гимн, оду неолиберализму: Фуко видел в нём пространство для свободы, поскольку изложенная модель позволяет отказаться от традиционных форм власти и правления. Почему она позволяет от них отказаться? Потому что неолиберальная модель позволяет построить систему управления без управления. Мы строим правила, подобные рыночным, и мы, как государство, как управляющая машина, не вмешиваемся в то, что происходит между индивидами. То, что между ними происходит, регулируется законами, подобными рыночным, законами сконструированного рынка, законами конкуренции, взаимодействия между индивидами как между предприятиями.

Если мы будем отталкиваться от версии, что Фуко положительного относился к теории человеческого капитала, то сможем проследить тенденцию, связанную с индивидуализацией, с превращением человека в атом, в отделённый от всех элемент, внутри которого происходят предпринимательские процессы. В этом выражается культурная теория, для которой очевиден конец любых форм межиндивидуальной солидарности и коллективности, — это общество, в котором каждый остается наедине с самим собой, в котором идентичность человека определяется через его индивидуализм, отделенность от другого, в терминах человеческого капитала, в терминах того, что из себя человек представляет как совокупность всевозможных видов капитала (финансовый, социальный, культурный).

Здесь открывается невероятный потенциал для культурной политики, для психологической политики неолиберализма. Индивиды, отделённые друг от друга, как бы помещаются в контейнер — это общество, в котором каждый человек, каждая личность, каждый индивид контейнирован, защищён от другого индивида, и в этом функция государства. В каком смысле защищён? Ему гарантирована индивидуальность, атомизированность, отсечение от любых форм коллективности. Отталкиваясь от этой концепции, культурная политика неолиберализма начинает эволюционировать и в 1970-1980-е берёт на вооружение идею о текучих идентичностях, которую сформулировал Фуко. Консервативный неолиберализм настаивал, что защищает определённые идентичности. Фуко в качестве альтернативы и левому, и правому проекту предложил идентичности, определяющиеся стратегиями власти и, в конечном счете, вписанные в неолиберализм как контейнированные, уникальные, отделённые, атомизированные от любых форм солидарности, в том числе и классовой солидарности, о которой говорили старые левые. В 1990-е появляется новая форма неолиберализма, которую Нэнси Фрейзер называет прогрессивным неолиберализмом.

Студент: Почему Фуко увидел освобождение в текучих идентичностях?

В.К.: Я думаю, у Фуко сложно найти однозначный ответ на вопрос о том, в чём заключается освобождение. Его теория не была завершена: то ли это был открытый проект, который трагически прервался в связи с неожиданной смертью автора, то ли сознательная позиция, которой Фуко придерживался всю жизнь: отказ от конкретной политической принадлежности и от конкретных рецептов. Фуко видел освобождение не как политический проект, а как некоторую стратегию, которая, в конечном счете, может стать низовой. Это то, что прогрессивный неолиберализм позаимствовал у Фуко в первую очередь. Консервативный неолиберализм подчёркивал: он стоит на страже традиционных ценностей, традиционных социальных идентичностей. На что прогрессивный неолиберализм ответил: теперь идентичность текуча, и мы готовы со временем признать гендерное, расовое, культурное, какое угодно разнообразие до тех пор, пока оно не ведёт к

Возвращаясь к вопросу о том, в чём Фуко увидел освобождение: у него можно прочесть стремление к освобождению от большого контролирующего государства и делегированию власти на уровне отдельных индивидов — и это именно то, что предлагал неолиберализм. Государство лишь прописывает правила, а дальше мы действуем в рамках этих правил, ориентируясь на собственный человеческий капитал.

Прогрессивный неолиберализм предложил политику идентичности, которую можно представить как многообразную сетку. Постепенно, начиная с 1990-х, проходил отказ от традиционных консервативных ценностей. Им на смену пришло новое движение, возглавляемое «новыми демократами» Клинтона в США и «новыми лейбористами» Тони Блэра в Британии; движение, с одной стороны, твёрдо стоящее на позициях правого неолиберализма в экономических вопросах, с другой, заимствующее левую риторику, возведённую чуть ли не в ранг официальной культурной политики. Это именно то, что современные ультраправые, альт-райты, критикуют под именем политики толерантности, политкорректности, мультикультурализма. Они даже изобрели мифический «культурный марксизм», под знамёнами которого собраны все противники неоконсерватизма в так называемой «культурной войне» в США.

Стоит, однако, вновь отметить, что прогрессивный неолиберализм позаимствовал у классического неолиберализма ключевую идеологему запрета на постановку коллективных целей, и тем самым отрицал коллективные формы борьбы. Политика идентичности, основанная на текучих идентичностях, которые признаются в своём многообразии, превратилась в политику небольших частных изменений на низовом уровне. Например, позитивная дискриминация, признание многообразия гендеров, возможность гомосексуалам заключать браки и т.д. — это всё даётся в обмен на отказ от постановки больших коллективных целей на фоне полного разгрома классических левых движений. В то же время прогрессивная повестка стала внедряться в университеты Америки и Европы в качестве официальной части культурной политики. На департаментах социологии, культурологии, гендерных и постколониальных исследований эта идеология стала практически официальной, главное — чтобы не поднимался вопрос об экономической политике. Выяснилось, что текучая идентичность прекрасно сочетается с неолиберальной правой политикой.

Статья Мишеля Фуко «Око власти» полностью посвящена Паноптикуму. Когда прогрессивный неолиберализм берёт вверх над традиционным консервативным неолиберализмом и адаптируется в качестве ключевой культурной политики, становится понятно, что власть неолиберализма — это власть, которая отходит от классического неолиберализма в том смысле, что ей не чуждо сильное вмешательство в общество, вмешательство в форме виртуального Паноптикума.

Паноптикум, как мы помним, это особая форма тюрьмы, сетка, в середине которой сидит невидимый наблюдатель, а в камерах много разных заключённых. Таким же образом строится неолиберальная культурная политика: есть камеры, контейнеры, где находится множество разных индивидов, очень сильно друг от друга отличных, которым предоставляется возможность иметь свою культурную идентичность. Неолиберализм пытается учесть всех в своей политике и предложить им определённую минимальную программу позитивных изменений. Включиться в многообразную адресную мультикультурную политику можно независимо от расы, гендера и т.д.

Второй момент — это то, каким образом прогрессивный неолиберализм взял на вооружение фукольдианскую концепцию биополитики, то есть политики, связанной с понятием жизни и понятием тела. Фуко говорил, что мы являемся свидетелями не только становления неолиберализма, но и становления новой концепции «биовласти». Старая власть — это дисциплинарная власть, которая надзирает и наказывает. Новая власть — это власть, которая управляет телами и жизнью посредством самоустранения от управления, использует дискурс, знания, экспертизу вместо принуждения. Эта власть благодаря знанию выстраивает определённые правила поведения, превращающиеся в правила жизни. Старая власть — это власть над смертью, способность лишать жизни и заточать в тюрьму, новая власть — это власть над потоками жизни, биовласть. В рамках биополитики идентичность, личность, субъектность становятся определённым придатком к телу, потому что главным оказывается политика тела. Эти тела помещены в огромный виртуальный Паноптикум, управляемый не силой воли, надзора и наказания, а силой многочисленных стратегий и правил, которые назначаются для каждого индивида в зависимости от характеристик, признанных за ним в качестве его идентичности и привязанных к его телу (раса, гендер и т.д.). Получается огромная сетка власти, на каждом пересечении в которой стоит отдельный индивид с пересекающимися в нём разными формами текучей идентичности; эти формы управляются конкретным набором правил, разработанных для этой идентичности паноптической властью.

Нужно понимать, в чём заключается неолиберальное конструирование. Согласно Томасу Гоббсу, общество — это состояние войны всех против всех. Необходима некая коллективная воля, государство, государь, который эту войну прекратит и установит общие правила игры. Это традиционный консервативный троп. Неолиберализм в некотором смысле обращает эту формулу. Он утверждает, что, наоборот, состояние дикости — это состояние всеобщей солидарности, постановки коллективных целей, что это для общества вредно, потому что в конечном счёте ведёт нас к тоталитаризму. Значит, государство — это перевёрнутый гоббсианец, который вводит состояние экономической войны всех против всех, чтобы разрушить все группы солидарности, все коллективы. Как только мы сконструируем всеобщий рынок, на котором будет царствовать всеобщая конкуренция, тогда, как результат этой политики, на свет родится собственно паноптическое государство, поддерживающее всеобщую борьбу на рынке с одной стороны, а с другой, управляющее обществом как многообразием атомизированных индивидов, ничем не связанных друг с другом, которых необходимо оградить и защитить друг от друга, гарантировав каждому его идентичность и независимость. Для чего нужна эта гарантия? Широко распространено мнение, что неолиберализм эффективен в борьбе с традиционными структурами, в разрушении традиционных обществ и таких их пережитков, как коррупция, кумовство, клановые интересы, потому что они все представляют собой хайекианское варварство, дикость, предполагают постановку коллективных целей. Неолиберализм, превращая всех в отдельных индивидов, вводит определённые правила игры на рынке и назначает это формой идентичности. Ален Бадью, радикальный левый французский теоретик, эту форму идентичности называл «демократическим материализмом». Он говорил, что в отличие от диалектического материализма, в котором есть идея, движение, коллективные цели к развитию, этот материализм — грубый, он завязан на чисто телесной идентичности и скрывает за собой потребительский капитализм, стремление к удовольствиям, стремление к всеобщей эффективности, то есть фактически покрывает собой неолиберальную идентичность. Другой немецкий левый радикальный теоретик, Франк Руда, соединял понятие демократического материализма с идеями Фуко. Он говорил о том, что демократический материализм, сетка телесных идентичностей, которая назначает нам неолиберализм, запрещая ставить коллективные цели, сводит нас к «голой жизни», к практически животному состоянию, из которого он управляет нами при помощи биополитических механизмов.

Студент: Недавно выходил диалог с Фуко в

В.К.: Немаловажно тут то, что Фуко не успел увидеть триумф прогрессивного неолиберализма. Неолиберализм, с которым он столкнулся, отличается от того, к которому мы привыкли, — это традиционалистский консервативный неолиберализм.

Студент: У исследовательницы Гайятри Спивак — инициатора постколониальных исследований, — есть известная влиятельная работа «Can the Subaltern Speak?» («Могут ли угнетённые говорить?»). Она выступала с позиции критики Фуко и постструктуралистской философии в лице Фуко и Делёза. Спивак говорила, что они являются поборниками неолиберализма, поскольку никогда не берут в свой расчёт международное разделение труда, не затрагивают, условно говоря, третий мир.

Спивак выступала с позиции, что угнетённый (subaltern), лишён голоса в принципе, что особенно видно с позиции женщины в третьем мире. Фуко и Делёз говорили, что происходящее на практике (на заводах, полицейских участках, школах, медицинских учреждениях) происходит на самом деле и у индивидуумов, которые распределены по Паноптикуму; у них есть собственный голос, они сами знают, что говорят и в какой ситуации находятся. Спивак считала, что это не так. Для первого или второго мира это, возможно, актуально, а для третьего мира совершенно не так, потому что в его истории был продолжительный период колониального гнёта, который оставил после себя тяжёлое наследние. Человек, находящийся в Индии, Африке, не знает, где он находится, и не в состоянии говорить об этом.

Студент: Мне кажется, это достаточно проблематичная позиция, что люди в странах третьего мира не могут думать за себя.

В.К.: Я думаю, что здесь позиция не совсем такая: конечно же, они могут думать за себя, вопрос в том, в каких терминах они думают (и могут ли донести свои мысли до других — прим.ред.). Когда мы говорим о том, что нужно дать голос тому, кто угнетён, не нужно говорить вместо него, то можно легко представить себе следующую ситуацию: угнетённому дают голос, и он с помощью него говорит, что его устраивает угнетение. Он так говорит не потому, что глупый или не понимает своего положения, а потому что у него нет языковых средств, чтобы выразить то, что он не свободен. В идее о том, чтобы каждому дать голос, есть небольшой привкус очень либерального понимания субъекта как атомизированного, хорошо понимающего, что с ним происходит, и владеющего дистанцией и универсальным языком. Мне кажется, можно немного покритиковать эту ситуацию, в которой угнетённый совершенно искренне считает, что у него всё прекрасно. Как дать свободу тем, кто говорит, что не хочет получить свободу? Это серьёзная проблема.

Студент: Если цель биовласти в контексте неолиберализма в разобщении, приведении каждого к состоянию голой жизни, то как возможно сопротивление, которое уже вписывается во властные технологии? Как возможно сопротивление при разобщённости? Или сопротивление может быть неколлективным? Этот момент не очень ясен.

В.К.: Дело в том, что политика в неолиберальной идеологии сводится к микрополитическому состоянию. Поскольку у нас действует неолиберальный запрет на постановку коллективных целей, политика перестаёт служить средством постановки общих целей для больших групп; она превращается в политику повседневной деятельности, бытовой жизни, практики. Вследствие этого растёт популярность теории малых дел: зачем нам задавать большие вопросы, мы ничего не можем изменить, давайте начнём прежде всего с себя. Популярный альт-райт психолог и философ Джордан Питерсон, например, говорит, что нужно сначала навести порядок у себя дома. Настоящая политика — в маленьких изменениях, во взаимодействии в каждой конкретной ситуации. Эта идея восходит к Фуко, и здесь можно поставить ему в вину то, что он подготовил теоретическую базу под современное отрицание солидарности. Разобщённые индивиды, которые могут быть соединены общей идентичностью, всё равно действуют неколлективно, ставят неколлективные цели. Это можно назвать формой коллективности, но очень условной, и это не автономное действие. Такое состояние общества проходит через всё неолиберальное государство. Группы, разделённые в сетке властных отношений, предъявляют какие-то требования неолиберальному государству, на что оно в ответ выдвигает изменения на низовом уровне, которые бы не затрагивали общеполитических вопросов (например, как дискриминация связана с нашей экономической системой, каким образом проявляется расизм в глобальном разделении труда). Эти частичные, ограниченные изменения приводят к тому, что глобально ничего не меняется. Мы оказываемся в круге бесконечных незначительных улучшений вместо того, чтобы поднять глобальные вопросы.

Студент: Хочу прокомментировать вопрос о постколониализме и немного сказать про Фуко. Во-первых, по поводу Спивак: здесь можно отследить три уровня развития мысли в постколониальной теории. Фуко говорил, что у угнетённых есть голос. Спивак очень рано начала исследовать постколониальные страны (она 1942 года рождения) и сама происходит из такой страны. Её понимание в том, что угнетённый лишён голоса в принципе, у него нет возможности достучаться до крупных СМИ, до других людей. Когда она писала своё эссе, не было Интернета и систем, в которых человек мог говорить, даже если он не крупный политик, актёр и т.д. Спивак подчёркивала, что чем хуже твоё положение (если ты бедный или темнокожий в стране первого мира), тем сложнее рассказать о своих проблемах.

Что касается Фуко: мне показался очень интересным тезис о том, что неолиберализм позволяет победить коррупцию, кланы. На мой взгляд, происходит совершенно обратное, и это подтверждается многими исследованиями. Чем выше в обществе солидарность, стремление к коллективизму, тем ниже коррупция. Если посмотреть на рейтинг стран с самой высокой и самой низкой коррупцией, мы видим, что в среднеазиатских странах, где выше солидарность, — ниже коррупция, а США будут даже ниже Уругвая, ОАЭ, там коррупция значительно выше. Чем более общество атомизировано, тем сильнее каждый будет стремиться к тому, чтобы помочь только себе и самым близким, а общественное благо ему будет совершенно безразлично.

В.К.: Меня очень интересует тема неолиберализма и коррупции. В академической среде есть две основные позиции.

Есть известный писатель Клайв Льюис (написал «Хроники Нарнии»), у которого серия романов затрагивает злободневные проблемы. К примеру, роман «Мерзейшая мощь» с фантастическим сюжетом. Старомодный традиционный английский университет, где профессора выбирают декана из своего круга. В этот университет приходят хорошо известные нам персонажи — эффективные менеджеры, которые строят модный новый корпус и начинают реформировать всё по принципам эффективности. Потом выясняется, что это злые волшебники, которые всё подстроили так, чтобы уничтожить старый добрый английский университет.

Клайв Льюис — консерватор, а этот роман, соответственно, излагает основы консервативной критики изменений в академической среде. Таким образом, мы имеем две противоборствующие точки зрения:

— Традиционалистский нарратив (распространённый и в России): «У нас есть традиции, которые нужно охранять, собственные механизмы признания, академическая репутация, научные школы, заслуженные профессора, которых не измерить никакими рейтингами и т.д.».

— Неолиберальный нарратив, нарратив эффективности: «У вас коррупция, непонятно какая репутация у ваших профессоров, у которых нет публикаций в скопусе; надо всё уничтожить, атомизировать, тогда мы победим коррупцию, потому что внедрим Паноптикум посредством создания рейтингов. И когда мы будем судить о каждом по показателям, а не по репутации среди коллег, то сможем точно сказать, эффективный он или нет, увольнять или оставлять на рабочем месте».

[Дэвид Грэбер в своей книге «Утопия правил» продемонстрировал, как рыночные реформы, которые проводят в университетах и других общественных учреждениях с целью «повышения эффективности», ведут к прямо противоположным результатам, в частности, к разрастанию бюрократии — прим. ред]

Студент: Не знаю, какую форму принимает академическая среда в России, последние два года я училась в Англии, и там об этом много говорят. Уже два года длится забастовка профессоров и поддерживающих их студентов. Неолиберальная логика в университетах постепенно приводит к разрушению интеллектуальных дискуссий. Те профессора, чьи предметы не соответствуют спросу и тенденциям, подлежат увольнению. Очень многих переводят на частичную занятость. Вместо них нанимают таких же профессионалов, но они приходят в университет на других правах: не как профессора, а как ассистенты профессоров (teaching assistant). Деньги вкладывают в новые здания, в физические объекты: это то, что можно измерить в плане продуктивности и развития. Результат — интеллектуальный кризис в британских университетах. Мне интересно, есть ли это в российской академии.

В.К.: Думаю, тенденции весьма схожи, ведь проблема та же самая. В неолиберальном интеллектуальном мейнстриме считается, что внедрить рынок и конкуренцию в любое дело значит улучшить его, и университетам этой участи никак не избежать. Наверное, единственное отличие от Англии — у нас все спокойно воспринимают эту ситуацию, никаких забастовок не предвидится. Отчасти потому что сами профессора в это верят, отчасти потому, что у нас максимально десолидаризирована, деполитизирована эта сфера, нет коллективного действия. В Англии, как я понимаю, сильны профсоюзные традиции.

Студент: Хочу задать вопрос по поводу неолиберализации науки. Это больше связано с конкуренцией или с тем, что современная власть действует посредством знания? Если наука будет производить знания, не соответствующие проповедям неолибералов, то тут главным будет не конкуренция, а то какие знания производят, будут ли они способствовать укреплению власти. Может, в этом ключе происходит такое радикальное внедрение неолиберализма в науку? Случалось ли, чтобы наука вступала в конфронтацию с властью? У Фуко, например, немало критический статей, обращённых к власти.

В.К.: В академической среде традиционно довольно высокий уровень рефлексии. По поводу вопроса о том, конкуренция это или форма власти знания: мне кажется, одно другому не противоречит. Неолиберализация, в частности, концепция человека-предприятия, предполагает помимо всего прочего дерегулирование в области труда, то есть снижение защищённости работника. Зачем его защищать, если он такой же предприниматель, как и его начальник? Это может создать только искусственные препятствия. Фридман говорил, что профсоюзы — то же самое, что монополии, и нужно вести максимально открытую рыночную политику на рынке труда.

Такая позиция полностью игнорирует неравноправие работника и работодателя. У работодателя, очевидно, больше власти над работником, он может им манипулировать. Если работник уязвим, находится на эффективном годовом контракте, если его рабочее место не защищено, то в случае возникновения каких-то политических мотивов можно просто разорвать контракт под предлогом неэффективности. При советской власти, например, процедура освобождения рабочего места была куда сложнее: нужно было вызвать работника, отчитать его и только после этого публично, со скандалом уволить. В неолиберальной концепции политизированность (на словах) устранена, есть только экономическая эффективность. И мне кажется, конкуренция и власть здесь тесно связаны. Неолиберальная концепция позволяет очень хорошо контролировать человека, отслеживать его действия, рейтинговать, постоянно подвергать оценке, держать под постоянным напряжением, заставлять соревноваться с другими.

Студент: Если можно, напомните концепт «голой жизни» Джорджо Агамбена, чтобы состыковать контексты.

В.К.: По Агамбену, голая жизнь — это существование, которое лишено социального измерения. Он выводит эту идею из античной философии, из политической практики Древнего Рима. Гражданин, которого изгнали из полиса, — это гражданин, у которого единственное измерение — это его собственное тело. В качестве примера из современности, как говорит Агамбен, можно представить сирийского мигранта, у которого нет гражданства, или же узника концлагеря: происходит сведение человека к его телесности. Развивая эту мысль, можно вспомнить демократический материализм: на одном конце — телесность как удовольствие, стремление к пользе и удовольствию своего тела, контроль над собственным телом, на другом конце находятся бесправные заключённые, обитатели психиатрических лечебниц, мигранты. Тезис Агамбена: позитивистская политическая теория считает, что прообраз западного общества — это полис, где равные граждане собрались на площади и

Студент: Агамбен делает следующий шаг и говорит, что в ситуации концлагеря, когда уже нет субъекта и есть только номера (каждому человеку присвоен номер), власть тоже перестаёт существовать, потому что нет кого-то, кем она управляет, есть только сама по себе голая жизнь. Там, где есть голая жизнь, нет власти. Можете прокомментировать это?

В.К.: Если говорить в старых марксистских терминах, то это абсолютно реальная абстракция, когда социально формируемый мир правил становится объективной реальностью, над которой не властен тот, кто их придумал. Если вы посмотрите на любое неолиберальное правление, то не увидите там суверенной диктаторской логики «мы сказали так, поэтому так и будет», это не диктатура и не монархизм, это система правил, которую установил человек, но которая сама начинает властвовать над человеком. Политический курс и программа исходит не из личных требований, а из соображений эффективности, из требований рынка.

Студент: Получается, что здесь власть в традиционном смысле исчезает, мимикрирует, трансформируется?

В.К.: Да, власть здесь не в том смысле, в каком мы её понимаем, когда говорим о «жажде к власти» или представляем себе власть монарха. Это новая конфигурация власти, которая завязана в объективированном порядке.

Студент: В связи с коронавирусом мы видим, как здравоохранение во многих странах не смогло адекватно ответить на вызов, потому что было оптимизировано, сведено до того минимума затрат и ресурсов, который подходил под критерии эффективности и мог покрывать существующие потребности. Если возникают новые экстренные потребности, то система уже не в состоянии реагировать. Неолиберализм не терпит избыточности, которая в основном укоренена в социальной сфере. Мне кажется, здесь можно провести параллели с Агамбеном: наша социальная жизнь при неолиберализме — институциональная, голая жизнь чистой эффективности и того крайне необходимого, что производит прибыль.

Студент: Эти практики управления можно описать как дисциплинарную власть. Мы обсуждали Агамбена: каким образом происходит управление в концлагере. В традиционном смысле здесь мы не можем наблюдать властные отношения, то есть возникает та самая дисциплинарная власть, о которой писал Фуко.

В.К.: Я хотел бы уточнить: сейчас в связи с коронавирусом мы видим, как начинают действовать стратегии управления без управления. Это не совсем дисциплинарная власть, хотя её и можно так называть, но она выходит на новый уровень, уровень не прямого навязывания дисциплины, а удалённого контроля. Делёз называл это обществом контроля, о котором писал ещё в начале 1990-х. Вместо того, чтобы накладывать непосредственные запреты, мы создаём некую анонимную систему, где нас пропускают, когда мы прикладываем к сканеру свою карту. Карта не срабатывает — нас не пропускают. Это не

Другие расшифровки с семинаров курса по неолиберализму тоже можно найти в нашем блоге: «Либерализм и неолиберализм» (первая встреча), «Хайек: утопия неолиберализма» (вторая встреча), «Фридман: realpolitik неолиберализма» (третья встреча).