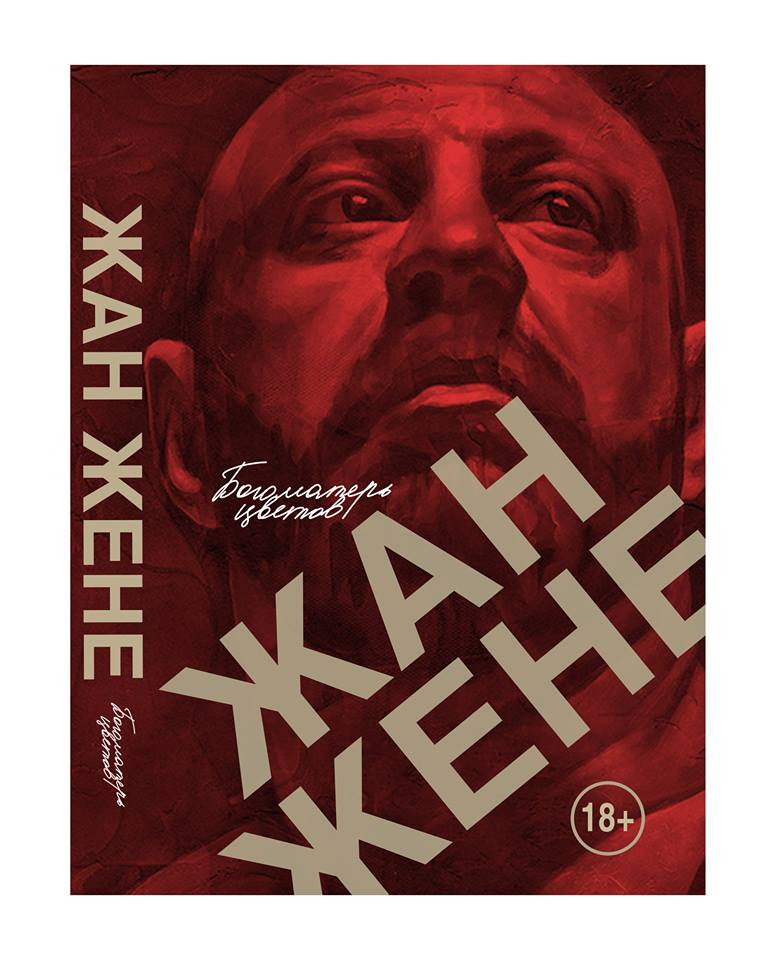

Жан Жене: отрывок из книги «Богоматерь цветов»

Дивин появилась в Париже лет за двадцать до смерти. Она была тогда тоненькой и стремительной, какой и останется до конца своей жизни, пусть и превратившись в угловатую женщину-мальчика. Около двух часов ночи она вошла в заведение Граффа на Монмартре. Посетители были еще грязной, бесформенной глиной. Дивин — прозрачной, чистой водой. В просторное, утонувшее в сигаретном дыму кафе с закрытыми окнами, со шторами, натянутыми на полые металлические карнизы, она принесла свежесть скандала, это была свежесть утреннего ветра, удивительная мягкость шелеста сандалий о камни храма, и подобно тому, как ветер заставляет кружить листву, она кружила головы, внезапно сделавшиеся совсем легкими (безумные головы), головы банкиров, торговцев, альфонсов, холостяков, управляющих, полковников, огородных чучел.

Она села за стол одна и заказала чай.

— Хорошо бы китайского, мой милый, — сказала она. Улыбалась. Для клиентов у нее имелась возбуждающая бахвальская улыбка. Так об этом говорили, покачивая головой. Для поэта и для читателя ее улыбка пусть будет загадочной.

В тот вечер она была одета в шелковую золотистую блузку, синие брюки, явно украденные у

— Педик.

В тот вечер она впервые искала на Монмартре клиентов. Не вышло. Она явилась к нам без предупреждения; завсегдатаи кафе не успели, а главное, им не достало хладнокровия позаботиться о своей репутации и своей самке. Допив чай, Дивин, с равнодушным видом (так, по крайней мере, казалось) исчезла, извиваясь меж цветочных стеблей и шелестя чешуйками невидимых оборок. И вот она, решившая возвратиться снова, вознесенная столбами дыма, вот она в мансарде, на двери которой приколочена огромная роза из полинявшей кисеи. Ей нравились духи с резким и вульгарным запахом. Уже по одному этому аромату становится понятно, что она любит вульгарное. У

Монмартр пылал. Дивин прошла насквозь через его разноцветные огни, затем, целая и невредимая, вернулась с холма в ночь бульвара Клиши, в ночь, которая так снисходительна к несчастным старым и уродливым лицам. Было три часа ночи. Она немного прошла в сторону площади Пигаль. Она смотрела с улыбкой на каждого одинокого мужчину. Но те не осмеливались, или, вернее, она сама ничего не знала об обычных уловках: клиент оборачивается, колеблется в нерешительности, теряет уверенность, приближаясь к желанному мальчику. Она устала, присела на скамейку, и, несмотря на всю свою усталость, была покорена, упоена теплотой ночи; она отдалась ритмам биения собственного сердца и выразила свое смятение так: «Ночи, эти страстные наложницы султанов, без ума от меня. Они, Боже мой, строят мне глазки. О! накручивают пряди моих волос на пальцы (пальцы ночей, мужские члены!). Они гладят меня по щеке, ласкают ягодицы». Она предавалась размышлениям, не возносясь — или не погружаясь — в поэзию, сотканную из всего земного. Но никакая поэзия никогда не повлияет на ее состояние. Она всегда будет озабочена только наживой. Порой по утрам мужчины одновременно с усталостью ощущают прилив нежности, от которой встает напряженный член. Мне случалось на заре от

— О, простите, — сказал он, — простите меня! От него разило вином.

— Ничего, — ответила она. Это прошел Миньон-Золушка. Приметы Миньона: рост 1 метр 75, вес 75, ли- цо овальное, волосы светлые, глаза сине-зеленые, кожа смуглая, зубы ровные, нос прямой.

Он был тоже молод, почти так же молод, как и Дивин, и мне хотелось бы, чтобы он оставался таким до конца книги. Каждый день охранники открывают дверь моей камеры, чтобы я смог выйти во внутренний двор подышать воздухом. За несколько секунд в коридорах и на лестнице я сталкиваюсь с ворами, взломщиками, чьи лица проникают в мое лицо, чьи тела, даже издалека, лишают сил мое тело. Я страстно желаю, чтобы они оказа- лись рядом, и все же ни одно из них не может вызвать в воспоминаниях образ Миньона-Золушки. Когда я познакомился с Дивин в тюрьме Френ, она много рассказывала мне о нем, выискивая по закоулкам тюрьмы память о нем, следы его шагов, но мне так и не удалось с точностью представить его лицо, и сейчас мне даруется соблазнительная возможность придать ему в воображении лицо и тело Роже. От этого корсиканца в памяти у меня сохранилось немного: рука со слишком крупным большим пальцем, на котором он вертит маленький полый ключик, и смутный образ светловолосого мальчика, идущего по марсельскому бульвару Канебьер, цепочка, наверняка золотая, которая скользит по ширинке, застегивая ее. Он из компании самцов, которые надвига- ются на меня неумолимо и грозно, как бредущие стволы деревьев. Отсюда уносятся мои мечтания, в которых я представляю, что его зовут Роже, имя «мальчиковое», и в то же время солидное, самоуверенное. Роже был самоуве- ренным. Я только что освободился из тюрьмы Шав, и изумлялся тому, что его там не встретил. Что мог я совершить, чтобы оказаться достойным его красоты? Мне нужна была отвага, чтобы просто любоваться им. Денег не было, я ночевал в самых темных закоулках доков, и каждый вечер уносил его с собой. Память о нем оставляла в памяти — моей памяти — место для других мужчин. После двух дней этой новой жизни в моих мечтаниях я уже соединяю его жизнь (придуманную) со своей жизнью. Я хотел бы, чтобы он любил меня, и он, разумеется, любил с той искренностью, которая — как иначе он мог бы меня любить — должна была быть порочной. Два дня подряд я вскармливал его образом мечту, которая обычно пресыщается через

— Извините! Плавая в винных парах, Миньон не заметил странности этого прохожего, его вызывающей любезности:

— Ну что, малыш? Дивин остановилась. Завязался игривый и опасный разговор, после чего все пошло, как он и хотел.

Дивин привела Миньон к себе, на улицу Коленкур. В ту самую мансарду, где она умерла, откуда, как море под ногами матроса на

— Если хочешь.

— Нет, без дураков, ты запала на меня?

Миньон остался. В эту просторную монмартрскую мансарду, где в окошко между муслиновыми розовыми оборками — ее собственное рукоделие — Дивин видит, как по волнам синего спокойного моря плывут белые колыбельки, так близко, что можно различить даже цветы, из которых выделяется изогнутый в танце стебелек, Миньон вскоре принесет свой синий комбинезон, в котором по ночам ходил на дело, связку отмычек, инструменты, и на маленькую кучку сложенных на полу вещей сверху водрузит белые резиновые перчатки, похожие на парадные. Так началась их жизнь вдвоем, в этой комнатке со спутанными проводами ворованного радиатора, ворованного радиоприемника, ворованных ламп. Завтракать они садятся во второй половине дня. Днем спят, слушают радио. Ближе к вечеру накладывают макияж и выходят из дому. Но- чью, по обыкновению, Дивин вкалывает на площади Бланш, а Миньон отправляется в кино. Долгое время Дивин будет способствовать удача. Пользуясь советами Миньона и его покровительством, она будет знать, кого обобрать, кого шантажировать. А поскольку кокаиновая туманность окутывает их существование, в котором плавают контуры их тел, то сами они не- уловимы. У бродяги и хулигана Миньона открытое и ясное лицо. Красивый самец, жестокий и нежный, он родился, чтобы стать сутенером, котом с такими благородными манерами, что всегда казался обнаженным, если бы не смешное движение, которое меня умиляло: выгибая спину, стоял сперва на одной ноге, затем на другой, снимая брюки и кальсоны. Окрещен, а еще причислен к лику блаженных, почти канонизирован Миньон был еще до рождения, в горячем материнском животе. Над ним свершили нечто вроде фиктивного крещения, благодаря которому после смерти он должен был отправиться в лимб; в общем, это был один из тех коротких, но загадочных, даже трагических обрядов, ко- торые проводятся, роскошные и пышные, в этом закрытом сообществе, когда вызываются Ангелы и приглашаются божественные силы, и само Божество. Миньон знает это, но знает нетвердо, то есть за всю его жизнь ему никто не сказал об этом внятно и отчетливо, похоже, ему просто нашептали эти тайны. И это малое крещение, с которого началась его жизнь, на протяжении всей этой жизни осеняет ее, окутывает мягким, едва заметным ореолом, слегка светящимся, словно созидая для этой сутенерской жизни нечто вроде украшенного гирляндами цоколя, или овитого плющом девичьего гроба, монументального и невесомого пьедестала, с вершины которого Миньон с пятнадцати лет писает в такой позе: ноги расставлены, колени слегка согнуты, и струи особенно упруги, как только бывает в этом возрасте. Ибо, и мы настаиваем на этом, мягкое сияние по-прежнему оберегает его от слишком жесткого соприкосновения с его собственными острыми углами. Если он произносит: «Я выронил жемчужину» или «Жемчужина упала», это значит, он пукнул, причем, тихонько, бесшумно. На самом деле, он имеет в виду жемчужину с матовым отливом: это истечение, это истекание под сурдинку представляется нам молочно-бледным, как жемчужина и таким же приглушенно-матовым. Миньон предстает перед нами манерным жиголо, индусом, принцессой, любительницей жемчуга. Аромат, который он испускает бесшумно в тюремной камере, такой же приглушенно-матовый, как жемчужина, он обвивает его, окружает ореолом с головы до ног, отделает и выделяет из всех, но все же выделяет не так сильно, как то самое выражение, которым он не боится опорочить свою красоту. «Я выронил жемчужину» как раз и означает, что он пукнул бесшумно. Шум — это грубо, и если так пукает какой-нибудь бродяга, Миньон говорит:

— Землетрясение в заднице.

Чудесным образом, магией своей высокой и чистой красоты, Миньон воскрешает саванну и погружает нас в самое сердце черного континента более явственно и более властно (так, по крайней мере, представляется мне), чем это сделал бы какой-нибудь чернокожий убийца. Миньон добавляет:

— Как воняет, уйду-ка я подальше от себя…

Свое бесчестье он несет гордо, как стигмат от раскаленного железа, приложенного прямо к коже, но этот драгоценный стигмат его возвышает и облагораживает, как некогда цветок лилии на плече вора. Подбитого глаза коты обычно стыдятся, но только не Миньон: — Мои букеты фиалок, — говорит он. А еще он говорит, когда подпирает в кишечнике: — Сейчас сигара губы подпалит. Друзей у него совсем мало. Дивин своих теряет, а он продает копам. Дивин об этом еще ничего не знает: этот облик предателя, любящего предавать, он бережет для себя одного. В то утро, когда Дивин встретила его, он как раз вышел из тюрьмы, где тянул срок — небольшой — за кражу и хранение краденого, после того, как хладнокровно сдал своих подельников, а заодно и прочих приятелей, которые таковыми не являлись.