...и Слово стало плотью

Существует немало исследований влияния античной культуры на Христианство. Большую часть из них можно разделить на два раздела:

1. Мифологический и ритуальный фон. В литературе XIX–XX вв. было популярно сравнение страстей и воскресения Христа с фигурами «умирающих и воскресающих богов» — Диониса, Адониса, Аттиса etc, но современные исследователи проблематизируют саму категорию умирающих-воскресающих богов: у многих из этих культов совсем другая структура (умирание без воскресения, циклическое угасание — пробуждение природы). Тем не менее, в общем культурном фоне позднеантичного Средиземноморья темы катабасиса (сошествие в ад, как у Орфея), трапезы с божеством и символического вина-хлеба были узнаваемы. Ключевой источник христианской мифологии — иудейская традиция.

2. Влияние античной классической философии на понятийный аппарат Христианства. Платоновский и стоический логос — ключ к пониманию Слова Божия, категории первой сущности и предстояния Аристотеля — предпосылки к формированию догмата Троицы. Антропология, идущая от Пифагора и Платона, оформила христианское учение о душе, добродетели и благодати, а неоплатоническая апофатика стала основой отрицательного богословия.

Христианская культура трансформировала этот материал: вместо вечности космоса она утвердила линейную историю, вместо безличного принципа Логоса — воплощённого Сына, вместо философской аскезы — спасение через благодать и Церковь. В целом, можно сказать, что влияния первого уровня дают контекст, в котором сформировались идеи Хритианства (наряду с собственно иудейской традицией, в рамках которой оно формируется, изначально как секта) и дают саму грамматику христианской мифологии. Влияния же второго порядка связаны не с первыми веками существования Христианства, но с тем временем, когда уже стали формироваться каноны, оформляться учения, лёгшие в основу догматики — со временем, когда Христианство начало институциализироваться.

Об этом существует немало литературы, которую мы не собираемся воспроизводить. Мы вкратце коснёмся переосмысления понятия «логос» в Евангелии — а затем сосредоточимся на самых первых веках существования Христианства и посмотрим на раннюю Церковь как на конкретные социальные практики.

Новый статус личности

Если в античной философии логос означал прежде всего разум, закон и космический принцип порядка, то Евангелие от Иоанна с первых строк революционизирует этот термин: «В начале было Слово (логос) <…> и Слово стало плотью». Слово больше не безличный космический принцип. Оно воплощается в конкретной личности Иисуса Христа, живущего среди конкретных людей, — с телом, биографией, страданием и смертью — и в этом виде оно «…обитало с нами, полное благодати и истины».

В античном мировоззрении конкретная личность растворена в космосе, в природе или иерархии, и индивидуальное ценно постольку, поскольку вмещает или отражает универсальный принцип (как конкретный храм соотносится с чертежом храма, а конкретное человеческое тело — с универсальными пропорциями). Христианство радикально меняет оптику: универсальный логос (не теряя универсальности) больше не парит над миром, а входит в историю как уникальное человеческое существование.

В этом революционном повороте каждый отдельно взятый человек получает новый статус: он уже не просто носитель «частицы всеобщего разума», но личность, неповторимая и конкретная, и именно в этой уникальности предстаёт перед Богом. Спасение, вера, любовь — больше не абстрактные идеи, а отношения конкретных «я» и «ты».

Новизна христианской антропологии в утверждении, что абсолютное касается не только «человечества как вида», но каждого из нас в отдельности, здесь и сейчас. Христианство снимает противоположность универсального (все спасаются в одном Логосе) и конкретного (каждый спасается как «он сам»). Впоследствии это снятие — через Августина и переосмысление в Новом Времени — ляжет в основу «генеалогии личности» во всей западной философии.

Именно такой поворот даёт почву для развития социальных практик ранних христиан.

Рождение и распространение учения

Христианство возникло в Иудее как движение внутри иудаизма. Собственно, Иисус не провозглашает новой религии, не отделяет себя от иудеев и признаёт авторитет Закона Моисея: «Не думайте, что Я пришёл нарушить Закон или Пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить». В то же время, закон вдруг оказывается отделён от истины, что уже само по себе мысль революционная: «Закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Раскрытие Истины внутри Закона предполагает смещение фокуса с механического соблюдения ритуалов на внутренний смысл заповедей: ориентации на любовь, милосердие и справедливость.

Даже после смерти (и воскресения) Христа общины оставались в русле иудаизма, продолжали соблюдать Тору, но в то же время собирались по домам для молитвы и трапезы во имя Иисуса. Настоящий перелом наступил около 50 года нашей эры: миссия Павла и Варнавы в Антиохии привела к массовому обращению в Христианство язычников, которые не захотели делать обрезание. По этому вопросу был созван апостольский совет, на котором Павел настоял: новообращённые могут не соблюдать весь Закон, не делать обрезания — то есть, с этого момента можно было стать Христианином, не становясь иудеем.

Этот момент часто называют моментом формирования новой религии, но мы хотим поставить вопрос несколько иначе. Христианство оформится в самостоятельную религию с уникальной догматикой много позже, когда появятся монастыри, оформленное каноническое учение, «Отцы Церкви» и т. д. До тех пор уместнее говорить не о религии, а об учении, которое может практиковаться представителями разных религий: иудеями, язычниками etc. И это очень важное свойство: с одной стороны, это учение даёт идентичность, с другой — она оказывается не перечёркивающей прошлые (национальную, религиозную, социальную), а выстраивающей новую символическую сетку, трансверсально пересекающую старые.

В течение первых столетий Христианство распространилось вдоль торговых и диаспорных путей Римской империи: общины появились в Сирии, Месопотамии, Египте, Малой Азии и Греции. К концу II века общины уже были в Александрии, Карфагене etc. И это лавинообразное распространение — нечто, поражающее воображение, особенно если учесть все гонения, которым подвергались ранние христиане, и этическую ответственность, делавшую посвящение в учение реальной трансформацией личности.

Именно империя с её урбанизацией и космополитизмом стала телом, в котором альтернативные социальные практики распространялись, как вирус. Сеть дорог, администрация и единый культурный язык, плотные торговые и диаспорные контакты — всё это позволяло проповедникам и письмам легко перемещаться между городами.

Устройство и состав общин

В отсутствие храмов, статуса и поддержки государства ранние христиане сформировали собственный образ общинной жизни. По крайней мере до III века собрания проходили в жилых домах, предоставленных состоятельными членами, приспособленных под условия тайных или полулегальных встреч.

Письмо римского наместника Плиния Младшего (примерно 112 год), который расследовал дела о новом учении (из-за которого, внимание, опустели языческие храмы!), описывает такие собрания: «они, обычно по определённым дням, собирались до рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как Бога и клятвенно обязывались не преступление совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. После этого они обыкновенно расходились и приходили опять для принятия пищи, обычной и невинной».

Совместная трапеза, которая следовала за духовной частью, называлась агапа (вечеря любви). На ней преломляли хлеб и пили вино в память о Тайной вечере — впоследствии это станет называться Евхаристией, или Причастием).

Плиний отмечает, что сначала такие трапезы проводились, но когда римские власти запретили любые тайные объединения — христиане временно прекратили общие ужины. В ранний период они старались не привлекать лишнего внимания и, по возможности, соблюдать законы империи, которые не противоречили их вере. Например, могли перенести время, изменить форму собраний, но не могли поклониться идолам. Заметим: в символическом измерении, связанном с идентичностью, они непреклонны, но любые формальные критерии очень гибки, не закреплены, и сочетаются с бытованием внутри империи.

Это была сеть малых, в основном городских, братств, связанных перепиской и странствующими проповедниками. Численно они оставались меньшинством, но к III веку их влияние чувствовалось по всему Средиземноморью. Изначально состав общин представлял в основном низшие слои, но скоро учение привлекло и более имущих граждан.

Эти общины вначале были небольшими, по несколько десятков человек, и напоминали как бы расширенную семью. Ими руководили апостолы или назначенные ими старейшины, постепенно сформировалась должность диакона (помощника), потом епископа (главы общины).

К началу II века в некоторых городах уже были единоначальные епископы — то есть, главные епископы по всему городу. Например, св. Игнатий Антиохийский (умер ок. 107 г.) в своих письмах называет себя епископом Антиохии и рекомендует прочим церквям держаться вокруг своего епископа.

Социальные практики

Верующие называли друг друга братьями и сёстрами, формируя тесные узы взаимопомощи. Ницше пишет, что на самом нижнем уровне Римской империи христиане образовали ассоциации взаимной поддержки: сообщества, которые заботились о бедных, больных, хоронили умерших — в общем, практиковали «малые добрые дела». Ницше видел в любви к ближнему скрытую форму воли к власти, ресентимент. Оставив в стороне оценку Ницше, согласимся, что христианство дало низшим слоям общества новый горизонт смысла и поддержки. А введённый им термин «ресентимент» удачно схватывает тенденцию, но требует сегодня радикального этического переосмысления.

В общинах собирали средства для поддержки бедных, вдов и сирот (про это читаем уже в Деяниях Апостолов). Апостол Павел организовывал сбор пожертвований в церквях Греции и Малой Азии в пользу нуждающихся верующих Иудеи — по сути, пример межрегиональной благотворительности. Христиане ухаживали за больными во время эпидемий, хоронили умерших (их «кладбищенские братства» — отдельная любопытная тема, которой мы посвятим текст).

Юлиан Отступник, римский император IV века и ярый противник христианства, жалуется, что христиане «кормят не только своих бедняков, но и наших, и все видят, что у нас нет подобного». Это универсальное милосердие, размывающее границы между своими и чужими, ощущается римской элитой как нечто противоестественное. В традиционном на тот момент обществе подобная забота ограничивалась семьёй или коллегиями.

Есть даже свидетельства, что некоторые императоры пытались организовать собственные, подконтрольные государству сети взаимопомощи, подражающие христианским, но на базе язычества. Такие сети не могли избежать распределения внутри имперской социальной иерархии, границы которой оказались проходимыми для христиан.

Универсализм и плюрализм

Универсализм первых христиан резко контрастировал с римскими иерархиями, где статус определялся гражданством, полом, происхождением и богатством. В христианских общинах эти различия сознательно нивелировались: «нет ни иудея, ни эллина; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе».

Историк Уэйн Микс называет ранних христиан «первым городским народом»: они создавали новые формы общности, в которых равенство перед Богом преодолевало социальные и этнические барьеры. Питер Браун тоже подчёркивает: «радикальная включённость — принятие рабов, женщин и бедняков в качестве полноправных членов — позволила христианству стать мощной альтернативой римскому социальному порядку».

Этот универсализм соседствует с плюрализмом течений. В первые века не было абсолютного единства в вероучении: разные группы предлагали свои интерпретации учения. Гностические общины, сочетавшие христианские идеи с эллинистическим мистицизмом, энкратиты, проповедовавшие крайний аскетизм, etc. Монтанисты возглавляли движение пророчеств и строгого поста, ожидая скорого конца света.

Христианство I–III вв. — это поле напряжения между трактовками и интерпретациям, что не мешало верующим называть себя одним Телом Христовым и удерживать идентичность.

Роль женщин

Конечно, новое учение не могло враз опрокинуть строившуюся веками патриархальную систему отношений, но в ранней церкви женщины имели более высокий статус, чем в греко-римском обществе, и получили здесь новые формы агентности и признания, которых были лишены в официальной структуре Рима. Они занимали руководящие должности, были пророчицами, учителями и благотворительницами.

Уже в Новом Завете упоминаются сотрудницы апостолов — Прискилла, Фива, Юния и т. д. В некоторых общинах женщины даже возглавляли домашние церкви. Современные историки отмечают, что христианство дало многим женщинам новое пространство самореализации, что обеспечило значительный приток женщин в церковь. Родни Старк даже пишет, что в первые века соотношение полов среди христиан было радикально смещено в сторону женщин (что трудно точно подтвердить реальными данными, но всё же).

Этот поворот тоже можно считать революционным, в том числе в плане организации альтернативной сети. Формирование альтернативной организации социальных отношений на задворках империи — дело кропотливое. Мужчины втянуты в большую политику, службу в армии и участие в имперских институтах, а женщины обустраивают повседневность. Именно они открывали свои дома для собраний, заботились о бедных, распространяли учение через семейные и соседские сети.

В городских пространствах — на рынках, в домах, на кладбищах — именно женщины становились ключевыми узлами низовой сети, которая плелась не сверху через власть, а горизонтально, в повседневности.

Альтернативная символическая система

Империя живёт по тем же принципам, что и капитал: сохранение власти требует постоянного расширения территорий. Роза Люксембург пишет, что «капитал не может существовать без постоянного расширения в новые сферы», но именно это расширение усиливает поляризацию общества: богатство концентрируется у немногих, а массы превращаются в «избыточное население». Чем больше империя, тем глубже социальное неравенство: экспансия производит богатство центра и обнищание периферии.

В I–II веках Римская империя достигла максимального территориального размаха. Рабы, добыча и налоги со всех захваченных земель стекались в центр, оставляя на периферии бедность и напряжение — благополучие имперской элиты оплачивалось маргинализацией масс. Трудно представить, насколько огромный слой людей был полностью лишён прав и возможности хоть как-то исправить своё положение, действуя внутри имперских иерархий.

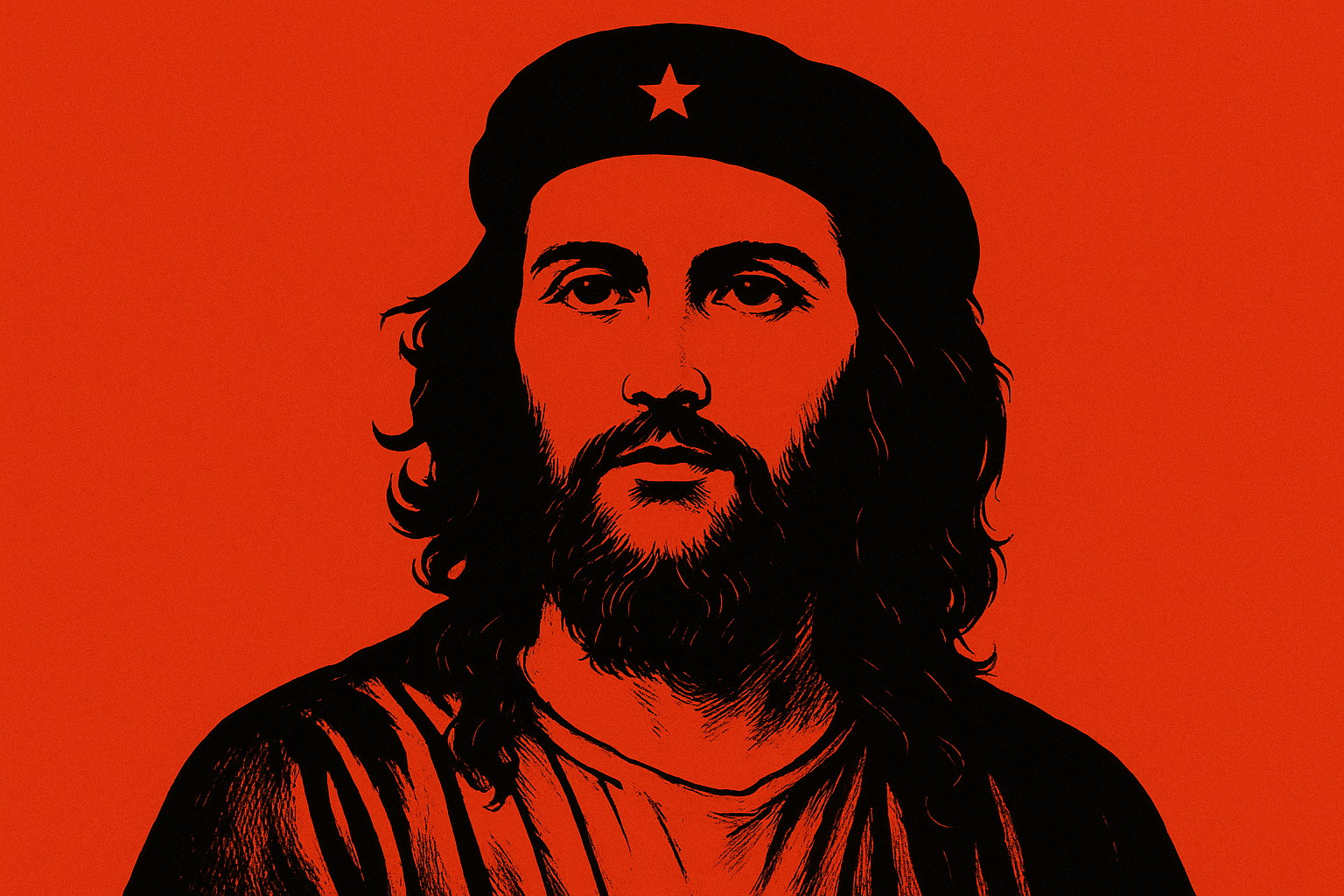

Империя сама создавала зоны отчуждения, которые со временем потребовали альтернативной символической системы.

Здесь-то христианство и предложило принципиально новую экзистенциальную территорию, на которой социальные аутсайдеры получали статус и достоинство. Внутри общин формировалась собственная иерархия ценностей: вдова и раб могли быть носителями высшей чести, а богатство и гражданский статус переставали быть критериями ценности. Это была новая экономика символического капитала: милосердие, вера и любовь конвертировались в признание и авторитет.

Пьер Бурдьё предлагает рассматривать общество как пространство полей, в которых распределяются разные формы капитала: «Каждое поле есть пространство борьбы за специфические формы капитала, определяющие структуру этого поля». Каждое поле задаёт собственные правила игры: то, что даёт власть и признание в одном (например, экономический капитал в буржуазном обществе), может быть обесценено в другом (например, в научном или религиозном поле, где решает культурный или символический капитал).

Такой аналитический аппарат позволяет проинтерпретировать христианскую социальную революцию: они произвели на свет принципиально новое поле, где на первое место вышли невидимые и бесполезные в имперской системе виды капитала.

Так на задворках Империи возникала параллельная система, в которой «последние стали первыми».